Photographie und Bildwelten

|

Zwischen humanitärem Auftrag und militärischer PflichtDie Kriegsschwestern der FilmgeschichteHans J. Wulff Abstract: ***

Zwar wird die Frage nach dem „Sinn“ von Krieg und Pflege der Verwundeten vor allem in älteren Filmen selten explizit gestellt, doch verweist die Bildgestaltung immer wieder auf religiöse Hintergründe. In den beiden wohl bekanntesten Antikriegsfilmen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ist die Sinnfrage u.a. durch die Bildgestaltung der Lazarettszenen gestellt; in All Quiet on the Western Front (Im Westen nichts Neues, USA 1930, Lewis Milestone) spielt eine der Lazarettszenen in einer ehemaligen Kirche, Altar und Kreuz stehen im Zentrum des Bildes, in offenem Kontrast zur Unachtsamkeit der Zuwendung von Ärzten und Schwestern zu einem frisch amputierten Soldaten, der im Sterben liegt. Und in Westfront 1918 (Deutschland 1930, Georg Wilhelm Pabst) zeigt der Film in einem Lazarett inmitten des Schlachtgetümmels eine umgestürzte und zerbrochene Jesus-Statue, als wolle er wenigstens visuell demonstrieren, dass der zivilisatorische Wertekanon geschändet worden sei. Im Folgenden soll es aber nicht um Soldaten und den Krieg im Allgemeinen, sondern um die Frauen gehen, die in unmittelbarer Nähe zum Frontgeschehen der Zerstörung ausgesetzt sind, die das Geschehen im Feld an den Körpern von Menschen anrichtet, von den Eigenen wie den Anderen gleichermaßen.[2] Kriegsgeschehen aus der Perspektive der Frauen zu sehen, ist in der Geschichte fast aller Narrative des Krieges ungewohnt, erzeugt bis heute Irritationen. Zwar haben im Zweiten Weltkrieg mehr als 200.000 Frauen im militärisch-medizinischen Dienst gearbeitet, doch ist dies ein Kapitel der Geschichte, das im Film so gut wie keine Aufmerksamkeit gefunden hat. Die folgende Darstellung wird sich auf die Spielfilme konzentrieren, in denen die hier sogenannten „Kriegsschwestern“ auftauchen[3] – und es sei schon hier festgehalten, dass die Rollen fast immer melodramatisiert werden, dass die ethisch so ambivalente Position der Schwestern zwischen dem Ethos von Medizin und ihren humanitären, religiösen und politischen Grundlagen und den militärischen Funktionen nur äußerst selten thematisiert werden. Die Darstellung wird sich vor allem auf ältere Filme über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und den Koreakrieg stützen, neuere Produktionen, in denen Schwestern eine manchmal sogar zentrale Rolle spielen (wie etwa The English Patient [Der englische Patient, USA/Großbritannien 1996, Anthony Minghella] oder Pearl Harbor [USA 2001, Michael Bay]), TV-Filme, Serien u.ä, bleiben unberücksichtigt; nicht zum engeren Korpus gehörige Filme werden nur im Ausnahmefall erwähnt.

Natürlich wurde M*A*S*H* 1970 als Parabel über den aberwitzigen Krieg in Vietnam gelesen, unter der satirischen Vorgabe, dass der Krieg eine grausige Episode aus einer männlichen postpubertären Phantasie sei. So professionell die jungen Ärzte ihr Handwerk ausüben, so wenig liefern sie sich dem Grauen von Verwundung und Tod, gar der Frage nach dem Sinn ihres Aufenthalts im Lager aus. Die Aufnahmen aus dem Lager stehen in klarer Opposition zur Klamottenhaftigkeit der Erzählung. Die Schwestern spielen in all dem keine Rolle, sind reduziert auf ihre sexuell aufgeladene Körperlichkeit.[7] Allerdings ist der Film zu keiner Zeit ein Modell für die soziale Deutung und die funktionale Bedeutung von Schwestern im Kriegsfilm gewesen, auch wenn sie oft auf ihre Weiblichkeit reduziert wurden.[8]

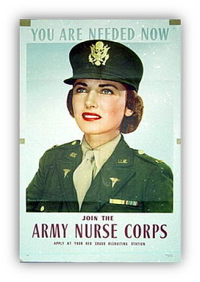

Weil der Wertehorizont der Schwestern an ein Gebot zur Pflege und Versorgung der Patienten gebunden ist, stehen sie sowohl in professioneller wie subjektiver Hinsicht schon qua ethischer Identitätsbestimmung in Opposition zu den Soldaten und den militärischen Einheiten, denen sie formal zugeordnet sind. Deshalb auch sind Zuwendungen von Schwestern zu Soldaten, die der feindlichen Armee zugehören, so auffallend, weil sie die militärische Ordnung unterlaufen, ihr ein allgemeines Ethos des Helfens entgegenstellen, die eine Trennung der Patienten in „unsere“ und „die anderen“ ebenso wenig kennen dürfte wie die zwischen „Soldaten“ und „Zivilbevölkerung“. Frontschwestern sind gleichzeitig Mitglieder eines militärischen und eines humanitären Auftrags, zweier Bindungen, die eigentlich unvereinbar sind. Manchmal wird die militärische Seite der Bindung der Schwestern als „Wiederherstellung der Wehrtüchtigkeit“ eingeschränkt und technisch vereindeutigt. Überschreiten sie aber diese enge Aufgabenstellung, können sie zu Figuren der Handlung werden, die die Allgemeinheit des durch den Krieg verursachten Leidens verdeutlichen – eben, weil sie durch das Ethos eines verallgemeinerten Helfens gebunden sind, nicht durch ihre Stellung im militärischen Apparat. Allerdings sucht man im Korpus der Filme vergeblich nach Beispielen, die die gleichrangige Versorgung von Freund und Feind auch nur andeutungsweise zeigen.[9] Allerdings bleiben die Schwestern auch Frauen, die den Soldaten als Männern begegnen, die sich begehren und lieben, die Angst umeinander haben, die ihre Lebensentwürfe koordinieren. Darum auch sind allgemeine Bestimmungselemente des Frau-Seins Teil mancher Beschreibungen der Arbeit der Armeeschwestern – „the tenderness of all women, of mother, and sister, and friend“, heißt es in dem 17-minütigen Propagandafilm des United States War Office The Army Nurse (USA 1945); und weiter heißte es: „It‘s the surgeon who saves the man‘s life. It‘s the nurse whose living care that helps him to live!“ Zärtlichkeit (tenderness) als erste Qualität der Begegnung von Frauen mit den Soldaten; und es ist die Zuwendung der Mutter, die als erste biographische Spur gelegt wird, die den verwundeten Soldaten mit den Schwestern und der eigenen Kindheit gleichermaßen verbindet. Sexualität – bzw. eine mit sexuellem Begehren unterlegte Beziehung der Schwestern zu ihren Patienten – bleibt verschwiegen, obwohl sie in den meisten Dramatisierungen der Rolle eine so wichtige Rolle spielt.[10] Die Mehrfachidentität der Schwestern als Gegenüber der männlichen Rollen lässt sich auch dramaturgisch weiter entfalten. In dem frühen Film Das Vaterland ruft (Deutschland 1914, Walter Turszinsky) verliebt sich ein junger Soldat in die Schauspielerin Hertha Keller (Manny Ziener); der Vater lehnt die Beziehung aber ab; erst als er im Krieg selbst ins Lazarett kommt und Keller – die inzwischen als Schwester arbeitet – ihn gesundpflegt, stimmt er der Beziehung des Sohnes zu. Die gleiche Frau, als Partnerin des Begehrens und der Liebe einerseits, als Pflegende andererseits, zwei Seiten, die im Drama zusammengeführt werden müssen, um die Vieldimensionalität sozialer Beziehungen und verallgemeinerte Charakteristiken des Weiblichen greifbar machen zu können. Krieg erweist sich so als symbolische Maschine, die auch die Ordnung der Geschlechterrollen erfüllt und sogar radikalisiert.

Ich habe an anderer Stelle die Unterscheidung von „Soldat“ und „Zivilbürger“ getroffen, zwei Identitätsentwürfe, die in der gleichen Figur realisiert sein können.[14] Da die beiden miteinander konfligieren können, erzählen die Filme (sozusagen auf der Hinterbühne) manchmal auch von einer Verschiebung der Dominanz-Verhältnisse zwischen beiden – wenn Entscheidungen anstehen, die der Zivilbürger anders treffen würde als der Soldat, oder wenn Zustoßendes in beiden ganz verschieden beurteilt und affektiv beantwortet werden müsste, selbst wenn die Antwort einer Selbstverletzung gleichkommt. Ein Beispiel aus der Filmgeschichte der Kriegsschwester ist der Film The White Cliffs of Dover (USA 1944, Clarence Brown): Er beginnt 1944 in einem Lazarett in England. Neue Verwundete sollen eintreffen, man wartet noch auf die Landung des Transporters. Unter den Wartenden ist Lady Susan Ashwood (Irene Dunne), die als Freiwillige für das Rote Kreuz arbeitet, sich aktuell Sorge um ihren Sohn macht, der auf dem Festland verletzt worden war und zu den neuen Verwundeten gehören soll, die im Flugzeug kommen werden. Flashback an den Beginn des Ersten Weltkriegs, 1914: Sie hatte den attraktiven Adligen Sir John Ashwood kennengelernt, sich in ihn verliebt. Die beiden heiraten, bekommen einen Sohn. Doch Ashwood fällt in Frankreich. White Cliffs folgt einer fatalen Logik der symbolischen Vererbung von Sinnhorizonten eines vergangenen Krieges in eine aktuelle Verstrickung in militärisch ausgetragene Konflikte. Das Muster: Geschichten, die während des Zweiten Weltkriegs im Kino erzählt wurden, als Erinnerungserzählungen an den Ersten Weltkrieg vorzutragen, ist eine rhetorische Strategie, gegenwärtiges Geschehen im vergangenen zu spiegeln und damit auch gegenwärtige Affekte mit historischer Begründung und Hoffnung zu unterfüttern, das Publikum so zumindest imaginär zu entlasten.[15]

Krieg ist eine männliche Angelegenheit. Frauen in Uniform: das sind zumeist Hilfskräfte, Sekretärinnen, und Schwestern. Für die Männer ist das Soldat-Werden ein klar markierter Wechsel von der zivilen in die militärische Identität. Wenn sie die Uniform anziehen, markiert die Geste auch den Übertritt in eine Sonderwelt, in der eigene Regeln gelten und eigene Ordnungen zu beachten sind. Und in der sie gebunden sind durch die Institution, die ihnen auch ein ganzes Geflecht von Pflichten auferlegt und einen Horizont sozialen Sinns behauptet. Frauen, die sich freiwillig unter das Diktat eines diffusen „Patriotismus“ stellen und stärker in das soziale Projekt des Krieges eintreten wollen (über den Fortgang des Alltags an der „Heimatfront“ hinaus), können nur als Freiwillige in die militärische Ordnung eintreten. Es mag wie ein Paradox anmuten, dass die Aufgaben der Krankenschwester eine der wichtigsten Funktionen ist, in die sie eintreten können – um die Schäden zu lindern, die den Männern zugefügt werden. In nationalistisch gesinnten Kollektiven genießt der Freiwilligendienst hohes Ansehen, weshalb er auch ein Selbsterlebnis einer diffusen Solidarität mit dem Kollektiv umfasst.[16] Ein höchst interessantes Beispiel für die Motive, die insbesondere Front- und Lazarettschwestern zu ihren Diensten bewegen, ebenso wie die Konflikte zwischen der kollektiven Definition der Rolle und dem privaten Umgang damit, ist die Kriegsepisode aus dem Historienepos Gone with the Wind (Vom Winde verweht, USA 1939, Victor Fleming): Nach dem Tod ihres eigenen Mannes zieht Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) nach Atlanta zur Frau von Ashley Wilkes (Leslie Howard), des Mannes, den sie liebt und begehrt. Sie beginnt, im Lazarett bei Dr. Meade zu arbeiten, immer in der Hoffnung, Ashley wiederzusehen. Allerdings ist sie abgestoßen von den vielen schwer verwundeten Soldaten – nicht überraschend, weil sie nie Schwestern-Tugenden die oben erwähnte „Zärtlichkeit“, die Fähigkeit zur Zuwendung, zum Trost, zur Lust an Pflege gezeigt hatte. Zudem sinkt ihr Engagement für das Schwesternamt, je mehr sich der Krieg gegen die Konföderierten wendet. Der Dienst als Freiwillige erweist sich schnell als sozial-symbolische Maske, die O‘Hara sich übergestülpt hatte, um private Interessen zu verfolgen. Derartige Konflikte zwischen narzisstischen und – Schwestern meist unterstellten – altruistischen Handlungsmotiven sind im Film aber nur äußerst selten nachzuweisen. Wenn die Arbeit der Schwestern in den Filmen überhaupt thematisiert wird, über ihre Präsenz als Nebenrollen in Lazarettszenen hinaus, bleiben sie reine Funktionsfiguren. Und manchmal werden sie in zu Ehefrauen der Feldärzte: einer märchenartigen Wendung, weil der Prinz auch dort nach dem Bestehen aller Abenteuer die Prinzessin bekommt. In manchen Filmen wirkt das Lazarett wie ein Handlungsraum, in dem es weniger um Krieg und medizinische Versorgung von Verletzten geht als um die Etablierung von Beziehungen zwischen Schwestern und Ärzten oder Soldaten.

Von einem Heroismus des Helfens sind alle diese Filme weit entfernt. Sie zeichnen eher Schwesterfiguren, die gegenüber der kommunitären Rolle, die sie einnehmen, als naive Figuren, die nicht weiter über die ethischen oder religiösen Grundlagen des eigenen Tuns nachdenken. Fast immer verstehen sie sich in einem ideologischen Rahmen von „Patriotismus“ oder gar „Nationalismus“. Dass verwundete Soldaten der Gegenseite in die Obhut von Schwestern (und Ärzten gleichermaßen) genommen werden: Die kleine Szene aus Battle Circus ist (wie oben schon notiert) im Korpus der Filme fast einzigartig.

Vor allem die Tatsache, dass die Gefangenen auf die bis heute so genannten „Todesmärsche von Bataan“ geschickt wurden, auf denen weit über 10.000 Amerikaner umkamen, mag das Weiterleben des Stoffes befördert haben. Allerdings spielen die Krankenschwestern dabei keine Rolle mehr. Zu den Bataan-Filmen gehört allerdings der TV-Film Women of Valor (Hell Zone - Im Vorhof der Hölle, USA 1986, Buzz Kulik) über vier Schwestern – unter ihnen Lt. Margaret Ann Jessup (Susan Sarandon) –, die in ein Lager verschleppt werden, in denen sie Psychoterror, Folter, Vergewaltigungen und Demütigungen erwarten; das Drama kommt in Bewegung, als sich eine Auseinandersetzung zwischen Jessup und dem japanischen Lagerkommandanten Captain Matome Nakayama (Patrick Bishop) entspinnt. Die Schwestern suchen ihre Arbeit weiter, 14 Stunden jeden Tag, mit viel zu wenig Nahrungsmitteln und ohne jede medizinische Ausrüstung. Sie werden erst nach drei Jahren aus der Gefangenschaft befreit. Schon der deutsche Titel deutet darauf hin, dass der Film an Genres des Exploitationskinos anknüpft (etwa die woman camp movies), weder von Interesse am historischen Geschehen noch an einer Reflexion der Lage der Schwestern in Kriegsgefangenschaft betreiben möchte.[19] Auch hier die Frage: Heldentum? Die Schrifttafel am Schluss des Films macht deutlich, dass es ihm um eine Feier der allgemeinen Fähigkeit amerikanischer Truppen geht, mit Mut und Unermüdlichkeit den patriotischen Auftrag des Kampfes unter allen Bedingungen weiterzutragen: „Although it is a work of fiction and though no Army or Navy nurses participated in the actual Bataan death march, this film is representative of the collective courage and dedication of the American Forces who served in the Philippines.“ Die Moral der Geschichte wird so höchst ambivalent: Die Schwestern werden den Soldaten gleichgeordnet, auch sie sind Repräsentanten einer konservativen Vorstellung nationaler Identität, kollektiver Tugendhaftigkeit und eines allgemeinen Wissens um ein nationales Berufensein – ideologische Charakteristiken, die sich vor alle anderen ethischen Bindungen ihres Berufsstandes schieben.[20]

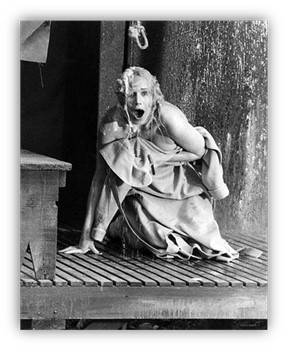

Sie wird am Ende davon abgehalten, ein Brigadegeneral verurteilt den Torso-Mann zum Weiterleben als medizinische Kuriosität. Wie keine andere Figur des Films ist es die Schwester, die das Wunder der menschlichen Zuwendung bewirken und die sich mit elementarer Mütterlichkeit, mit Mitleid und Trauer kümmert. Sie begleitet den ihr Anheimgegebenen bis zur extremsten Form der Liebe: seinem Tod. Doch sie ist diejenige, die wie eine allegorische Figur die radikale Kritik am Krieg tragen muss, die der Film artikuliert. Sie bleibt ohne Namen, firmiert als reine Funktionsfigur; die credits annoncieren sie als Fourth Nurse. Sie ist so namenlos wie der Patient, der als „nicht-indentifizierter Fall 47“ in den Militärakten geführt wird.

Anmerkungen[1] Mit dem Begriff „Feldlazarett“ ist eine bewegliche Sanitätseinrichtung gemeint, welche sich im rückwärtigen Bereich der Kriegsfront zwischen Hauptverbandplatz und Kriegslazarett (dem stehenden Lazarett im rückwärtigen Armeegebiet) befindet. [2] Man spricht hier von oft von Frontschwestern; auch die Rede von auch Kriegs-, Armee- oder Wehrmachtsschwestern ist geläufig (engl. manchmal combat nurse, front-line nurse oder army nurse). Über die so eigene Rolle der Schwestern ist bis heute selten gearbeitet worden; doch auch über den gleichgearteten „Sanitäter“ ist selten nachgedacht worden. Vgl. zu der Frage, wie in Kriegsfilmen die humanitäre Katastrophe des Krieges durch die Figur der im Frontszenario präsenten Frau dramatisiert worden ist, die unveröffentlichte Dissertation White-Stanley, Debra Marie: Foreign Bodies. Military Medicine, Modernism and Melodrama. Ph.D. Thesis, Tucson, Ariz., University of Arizona 2006, 285 S. [3] Einer der wenigen Versuche, dokumentarisch an das Thema heranzugehen, ist der halblange Film Frauen an der Front - Krankenschwestern im 2. Weltkrieg (BRD 2009, Henrike Sandner, Dirk Otto). Auch die Nachrichtenfilme bleiben in der vorliegenden Untersuchung unberücksichtigt; vgl. dazu aber Stevens, Susan Y.: Sale of the Century: Images of Nursing in the Movietonews During World War II. In: Advances in Nursing Science (ANS) 12,4, 1.7.1990, S. 44-52. [4] Der Film basiert auf einem Stück von Allan Kenward (1942) und dramatisiert die Reaktion von 13 Armeeschwestern, die in der philippinischen Bataan-Region vom Überfall der japanischen Truppen überrascht wurden; das Stück entstand vor dem berüchtigten „Todesmarsch von Bataan“. Kenwards Stück wurde von der BBC ein zweites Mal dramatisiert (Cry Havoc, Großbritannien 1947), diesmal als ausschließlich weiblich besetztes Drama. [5] Vgl. dazu Bosley Crowthers Kritik des Films in der New York Times, 24.11.1943. Vgl. die ganz andere Orientierung der Kritik in Jay Carmodys Besprechung in The Evening Star, 13.1.1944, S. A-16. [6] Der Film basiert auf dem Roman MASH - A Novel About Three Army Doctors (1968) von Richard Hooker, einem Pseudonym des Arztes H. Richard Hornberger, die eigenen Erlebnisse während des Koreakrieges in dem Roman verarbeitete. Interessanterweise entstand das Drehbuch des sich explizit als „konservativ“ bekennenden Romanautors von Ring Lardner Jr., der der „Left-Wing“-Bewegung nahestand und in den 1950ern auf die „Schwarze Liste“ geriet und erst in den späten 1960ern wieder unter seinem bürgerlichen Namen arbeiten konnte. [7] Eine Reduktion, die man meinen könnte, sie auch in Sexfilmen oder im Porno-Genre „Schwestern-Sex“ nachweisen zu können. Allerdings fegt es hier einerseits um die Sexualisierung des Krankenhauses und zum anderen um die Ausbeutung des Fetisch-Charakters der Schwestern-Tracht – beides deutliche Hinweise darauf, dass die Darstellungsfunktion zurückgenommen und durch ein theatrales Format der Sex-Inszenierung ersetzt wird. Allgemeine sexuelle Verfügbarkeit von Krankenschwestern lässt sich aber sicher daraus nicht ableiten. Gelegentlich wird aber sogar in Kriegsfilmen wie den hier berichteten „Promiskuität“ als eine der essentiellen Schwesterncharakteristiken benannt (neben Bestimmungselementen der „Nonne“, „Mütterlichkeit“ und „Selbständigkeit“), eine Annahme, die besagt, „daß die Figur der Krankenschwester eine Verbindung auch mit ihrem Widerpart, der Hure, unterhält“ (so in: Winkler, Hartmut: Der weibliche Star als Kriegsbraut. TriebmodelIierung und Kulturindustrie im 2. Weltkrieg und in Korea. In: Augenblick, 12, 1992, S. 35-55, hier: 43). Angesichts der Beispiele, die dem vorliegenden Bericht zugrunde liegen, wirkt die Behauptung geradezu hanebüchen. [8] Allerdings greifen die wenigen Inhaltsanalysen zu Spielfilmen, in denen Schwestern eine Rolle spielen, zu kurz. So ist David J. Stanleys Behauptung, dass die älteren Filme „portrayed nurses as self-sacrificial heroines, sex objects and romantics“, viel zu kurz, weil sie von den narrativen und melodramatischen Bindungen der Figuren absieht (in Stanleys: Celluloid Angels. A Research Study of Nurses in Feature Films 1900-2007. In: Journal of Advanced Nursing 64,1, Oct. 2008, S. 84-95). Auch die These, dass die Funktion der Schwester als „sex object“ alle anderen Handlungsbindungen und -motive überlagere, ist sehr kurzschlüssig (vgl. etwa: Kalisch, Beatrice J. / Kalisch, Philip A. / McHugh, Mary L.: The Nurse as A Sex Object in Motion Pictures, 1930 to 1980. In: Research in Nursing and Health 5,3, Sept. 1982, S. 147-154). Das Ehepaar Kalisch hat eine ganze Reihe von Artikeln zu den populären Images von Schwestern vorgelegt; u.a. gliedern sie sie historisch auf in fünf Phasen: I: Angel of Mercy, 1854-1919; II: Girl Friday, 1920-1929; III: Heroine, 1930-1945; IV: Mother, 1945-1965; V: Sex Object, 1966 to date (in: Anatomy of the Image of the Nurse: Dissonant and Ideal Models. In: ANA Publications G-161, 1983, S. 3-23 [online; ANA = American Nurses Association]) – eine Gliederung, die höchst heuristisch wirkt und sich am hier vorliegenden Korpus kaum verifizieren lässt. [9] Zu den wenigen Beispielen zählt Die grünen Teufel von Monte Cassino (BRD 1958, Harald Reinl), in dem Schwester Inge (Antje Geerk) auch die italienischen Einwohner der Stadt medizinisch versorgt. Dass derartige Seitenthemen auch dazu dienen, sozusagen „humanitäre Elemente“ im Verhalten der Kriegsparteien zu demonstrieren, die ihrerseits propagandistische Implikationen eröffnen (können), sei an der Stelle nur festgehalten. Ein Beispiel findet sich auch in Testament of Youth (Testament of Youth, Großbritannien 2014, James Kent), in dem die erste Aufgabe der Protagonistin darin besteht, sich um verwundete Deutsche zu kümmern, was ihr zunächst widerstrebt; als sie während ihres Einsatzes verstehen lernt, dass sich die feindlichen Soldaten kaum von den eigenen unterscheiden, da viele von ihnen ebenfalls leiden und schließlich den Tod finden, beginnt ein Lernprozess, an dessen Ende sie überzeugte Pazifistin ist. Allerdings ist die politische Dimension von Filmen über pflegerische Betreuung gegnerischer Truppen ebenso klar. Darum auch war der 60-minütige Dokumentarfilm The Other Angels (USA 1995, Patricia L. Walsh) so skandalös, wenngleich er mehrfach ausgezeichnet wurde: Er berichtet von der Arbeit ziviler amerikanischer Schwestern in vietnamesischen Krankenhäusern, die sich insbesondere um die im Krieg zu Schaden gekommene vietnamesische Zivilbevölkerung kümmerte. Die Regisseurin hatte selbst ein Jahr als Schwester in Vietnam gearbeitet; vgl. ihr River City: A Nurse's Year in Vietnam. Boulder, Col.: Toa Press 2009, sowie die Besprechung des Films von Woyshner, Christine A., in: Harvard Educational Review 67,1, Spring 1997, S. 152-154. [10] Vgl. zu diesem und anderen Filmen, die in der Reihe „Screening the Nurse“ gezeigt wurden, den Essay Cantor, David: Screening the Nurse. Film, Fear, and Narrative from the 1940s to the 1970s. [Auf der Homepage: Medecine on Screen, 31.3.2020], URL: https://medicineonscreen.nlm.nih.gov/2020/03/31/screening-the-nurse-fear-and-narrative-in-nursing-films-from-the-1940s-to-the-1970s/. [11] Hemingway hatte selbst als Sanitäter an der italienischen Front im Ersten Weltkrieg gedient. Die dramatische Konstellation des Romans basiert auf autobiographischer Erinnerung und wurde in dem Film In Love and War (In Love and War, USA 1996, Richard Attenborough) eigens dramatisiert: Hemingway (Chris O’Donnell) meldete sich als 18-Jähriger zur Armee, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Als er an der Front in Italien einen verletzten Kameraden in Sicherheit brachte, wurde er selbst angeschossen und kam in Mailand ins Krankenhaus – und es war die amerikanische Rot-Kreuz-Schwester Agnes von Kurowsky (hier gespielt von Sandra Bullock), die sich um ihn kümmerte und ihn vor der Amputation des Beines bewahrte. Hemingway verliebte sich in die fast zehn Jahre ältere Frau; die beiden planten sogar eine Hochzeit, bevor die Beziehung zerbrach, weil sich von Kurowsky mit einem italienischen Offizier verlobt hatte. Von Kurowsky wurde zum unmittelbaren Vorbild für die Figur der „Catherine Barkley“. Vgl. zu Film und historischer Anekdote Kurowsky, Agnes von: Hemingway in Love and War. The Lost Diary of Agnes von Kurowsky, Her Letters, and Correspondence of Ernest Hemingway. Boston: Northeastern University Press 1989 (2nd. ed. 1990; eine dt. Ausg. erschien 1997 in Reinbek bei Rowohlt). [12] Die zweite Adaption des Romans erzählt mit wenigen Änderungen die gleiche Geschichte: A Farewell to Arms (In einem anderen Land, USA 1957, Charles Vidor); Rock Hudson spielte Frederic Henry, Jennifer Jones die Catherine Barkley. Vgl. allgemein zu den Adaptionen des Romans Barlowe, Jamie: „They Have Rewritten It All“. Film Adaptations of A Farewell to Arms. In: The Hemingway Review 31,1, 2011, S. 24-42. Zu Borzages Film vgl. Wright, Geoffrey A.: Love and Death in Hollywood. Desertion and Redemption in Film Adaptations of A Farewell to Arms. In: Literature/Film Quarterly 48,4, 2020, online. [13] Zu A Farewell to Arms vgl. Rudy, Sayres: Ethics Without Theodicy in Ernest Hemingway's A Farewell to Arms. In: Hemingway on Politics and Rebellion. Ed. by Lauretta Conklin Frederking. New York [...]: Routledge 2010, S. 75-90. Vgl. auch die Überlegung in Wright (2020, a.a.O. [Anm. 12]): „Both films craft their narratives as love’s triumph over the hopelessness and meaninglessness that the novel confronts. The 1932 version radically alters Hemingway’s text in developing a romantic-religious conversion for Frederic, while the 1957 version provides a recognizably ‚Hollywood‘ but still religiously coded romantic-sacrificial redemption of its protagonist.“ In der zweiten Verfilmung (A Farewell to Arms [In einem anderen Land], USA 1957, Charles Vidor) waren Barkley und Henry zusammen in einem Boot in die Schweiz geflüchtet; die Geschichte kommt also ohne die für die Moral des Erzählten so wichtige Desertion aus; sie wird ausgelassen und durch das romantische Motiv der gemeinsamen Flucht ersetzt. [14] Wulff, Hans J.: Die Musiken des Alltags und der Krieg. Zu den Funktionen der Musik in Filmen des Irakkriegs. In: Erzählungen und Gegenerzählungen. Terror und Krieg im Kino des 21. Jahrhunderts. Hrsg. v. Martin Seel u. Jochen Schuff. Frankfurt/New York: Campus 2015, S. 215-239, hier S. 222-229. [15] Nicht nur, dass das Muster der Verschiebung des historischen Ortes eine Erzählstrategie ist, die bis heute greift – man denke an den schon erwähnten Robert-Altman-Film M*A*S*H* (1970), im Koreakrieg spielend, den in Vietnam meinend –, sondern auch, dass die Moral von der Geschichte keineswegs eindeutig ist, dass es genauso um die Kritik am kollektiven Urteil über das Vergangene gehen kann, um die Klage über das Leid, das zugefügt wurde, wie ebenso um die Vorbereitung eines neuen kriegerischen Engagements. [16] Diese Teilhabe am Gemeinschaftsideal „Opfern für das Vaterland“ war den Frauen aus dem gehobenen Bürgertum und Adel vorbehalten, die nicht auf Lohn angewiesen waren. Die These wird deutlicher, wenn man vor allem die soziale Herkunft der Schwestern in den Filmen über den Ersten Weltkrieg bedenkt. Ein Beispiel ist Das Tagebuch des Dr. Hart (Deutschland 1918, Paul Leni), in dem die Gräfin Jadwiga Bransky (Dagny Servaes) und die Schlossherrin Gräfin Ursula von Hohenau (Käthe Haack) als Krankenschwestern in einem Feldlazarett arbeiten. Im Film selbst ist das Lazarett aber selten ein Ort des Leids und der Schmerzen inszeniert, sondern das Setting für romantische Liebesbeziehungen zwischen Krankenschwester und Arzt oder Krankenschwester und Soldat. Interessanterweise lobt die zeitgenössische Kritik den „Opfermut [und] die freudige Hingabe an den Beruf und die Strapazen des Feldarztes“, erwähnt die beiden Schwestern aber mit keinem Wort (Der Kinematograph, 23.1.1918). Vor allem in propagandistisch instrumentierten Filmen wird oft als „Heldenmut“ der Schwestern oder als „Opferbereitschaft“ eines höheren Ziels wegen gesprochen; dramaturgisch aber wird das Handeln der Frauen in den Filmen aber aus individuellen Liebesbindungen heraus begründet. So ist in Parachute Nurse (USA 1942, Charles Barton) die Schwester Glenda White (Marguerite Chapman) erst bereit, mit dem Fallschirm abzuspringen, als es darum geht, ihren Geliebten Lt. Jim Woods zu retten, der verletzt hinter der Front geborgen werden sollte. Der Film unterläuft die „Privatisierung“ des Mutes der jungen Frau, eigene Angst vor dem Absprung mit dem Fallschirm zu überwinden, wenn es um Hilfe für den Nahestehenden geht, indem er zeigt, dass Woods unverletzt auf ihre Ankunft wartet – er hatte an einer Intrige teilgenommen, sie von ihrer Angst zu befreien. Und doch legt der Film Zeugnis ab von der Sonderrolle der Schwestern im Umgang mit ihren Affekten. Dass der Patriotismus, der die Kriegsschwestern zum Dienst an der Front bewegt hatte, sich angesichts dessen, was sie dort erlebten, zu zur Überzeugung des Pazifismus wandelte, ist in den Filmen des Korpus mit einer einzigen Ausnahme nicht thematisiert worden. Dabei handelt es sich um eine Adaption der Autobiographie der Schwester Vera Mary Brittain (Testament of Youth. An Autobiographical Study of the Years 1900-1925 [London: Gollancz 1933]; dt.: Vermächtnis einer Jugend [Berlin: Matthes & Seitz 2018]), die zu den pazifistischen Texten der Jahre zwischen den Weltkriegen rechnet. Vera Brittain wurde 1979 in der Fernsehfassung von Testament of Youth auf BBC Two von Cheryl Campbell dargestellt. In Deutschland lief die fünf- bzw. sechsteilige Serie unter dem Titel Testament einer Jugend. Erst 1979 entstand die fünfteilige TV-Miniserie der BBC Two Testament of Youth auf (Testament einer Jugend, 1979, Moira Armstrong) mit Cheryl Campbell als Vera Brittain, Auch das Biopic Testament of Youth (Testament of Youth, Großbritannien 2014, James Kent) nutzte den Titel der Autobiographie, erzählte die Wandlung der Heldin aber dominant als Familiengeschichte. [17] Der Film wurde zwar von MGM produziert, doch wurde er massiv von der US-Armee unterstützt: Gedreht wurde im Camp Pickett in Virginia, zum damaligen Zeitpunkt ein Ausbildungslager der MASH-Einheiten; und der militärische Berater des Films, Oberstleutnant K.E. Van Buskirk, war im Koreakrieg der Kommandeur einer der ersten MASH-Einheiten. Die zeitgenössische Kritik strich gerade die Inszenierung der Kriegsszenen hervor, die einen bleibenden Eindruck von Mechanisierung und einer pittoresken Anmutung des Dokumentarischen hinterließen (so etwa H.H.T.: Wartime Romance Flourishes in Korea. In: The New York Times, 28.5.1953). [18] Vgl. zum historischen Geschehen Norman, Michael / Norman, Elizabeth M.: Tears in the Darkness. The Story of the Bataan Death March and Its Aftermath. New York: Farrar, Straus and Giroux 2009. Zur Verarbeitung und zur Rolle der Krankenschwestern vgl. Wieskamp, Valerie N.: The Nurses of Bataan. Liberating Wartime Heroes from Melodrama. In: Rhetoric and Public Affairs 16,1, Spring 2013, S. 29-58. Wieskamp versucht, die Geschichte der Bataan-Krankenschwester auf die rhetorischen Potentiale eines „healing heroism” abzuklopfen – gegen die Vorstellung eines Konzepts des meist männlichen Akteurs, der sein Heldentum durch die Rettung Wehrloser oder die Elimination oder Gefangennahme des Feindes unter Beweis stellt. [19] Vgl. dazu etwa Norman, Elizabeth M.: We Band of Angels. The Untold Story of American Nurses Trapped on Bataan by the Japanese. New York [...]: Random House 1999. [20] Dass der Film aus der Hochphase der konservativen Reagan-Regierungszeit stammt, sei nur am Rande erwähnt. Vgl. dazu Schneider, Karen: Re-shooting World War II. Women, Narrative Authority, and Hollywood Cinema. In: Forming and Reforming Identity. Ed. by Carol Siegel & Ann Kibbey. New York [...]: New York University Press 1995, S. 58-79. [21] Zur Analyse des Films vgl. Wulff, Hans J. / Köhler, Heinz-Jürgen: Nicht-identifizierter Fall 47: Körper, Krieg und Medizin in Dalton Trumbos Johnny Got His Gun (1971). In: Kino der Extreme. Kulturanalytische Studien. Hrsg. v. Marcus Stiglegger. St. Augustin: Gardez!-Vlg. 2002, S. 203-223. [22] Fiedler, Leslie A.: Images of the Nurse in Fiction and Popular Culture. In: Literature and Medicine 2,1, 1983, S. 79-90, hier S. 80. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/131/hjw19.htm |

Kriege sind nicht nur zivilisatorische, sondern auch humanitäre Katastrophen – und zwingen alle medizinischen Professionen nicht nur zur Improvisation der Versorgungseinrichtungen (bis zur Bildung sogenannter „Kriegslazarette“

Kriege sind nicht nur zivilisatorische, sondern auch humanitäre Katastrophen – und zwingen alle medizinischen Professionen nicht nur zur Improvisation der Versorgungseinrichtungen (bis zur Bildung sogenannter „Kriegslazarette“ Ein erster Film, mit dem die Durchmusterung des Korpus eröffnet werden soll, ist ganz auf die Erlebnisse von Schwestern konzentriert – allerdings nicht ihrer Arbeit, sondern ihrer Rolle als Opfer des Krieges. Cry ‚Havoc‘ (USA 1943, Richard Thorpe)

Ein erster Film, mit dem die Durchmusterung des Korpus eröffnet werden soll, ist ganz auf die Erlebnisse von Schwestern konzentriert – allerdings nicht ihrer Arbeit, sondern ihrer Rolle als Opfer des Krieges. Cry ‚Havoc‘ (USA 1943, Richard Thorpe) Es sind Filme wie Robert Altmans M*A*S*H* (MASH, USA 1970) über das Personal eines „Mobile Army Surgical Hospital“ im Koreakrieg,

Es sind Filme wie Robert Altmans M*A*S*H* (MASH, USA 1970) über das Personal eines „Mobile Army Surgical Hospital“ im Koreakrieg, Die Marginalisierung der Schwesternrollen in den Kriegsfilmen wird auch dramaturgisch gespiegelt. Die Protagonisten-Figuren sind fast immer die Soldaten und die Ärzte. Wie in der militärischen Hierarchie sind die Schwestern außerhalb des dramatischen Fokus, treten nur in deuteragonalen Funktionen auf – und realisieren rein episodale Rollen: Sie werden dann von Soldaten umworben, ohne dass ihre Aufgaben an der Front eigenes Interesse verdienten und ohne dass ihre eigenen Reaktionen auf den Schrecken, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind, irgendein Interesse verdienten. Als Hauptfiguren fallen sie aus, werden zu melodramatischem Hilfspersonal. Einige Beispiele: So verliebt sich einer der drei Soldatenhelden in Mission Over Korea (USA 1953, Fred F. Sears) in eine junge Frau, eher zufälligerweise eine Schwester, als sollte auch die amouröse Episode im Kontext des Krieges angesiedelt sein. Schon in The Rats of Tobruk (Die Ratten von Tobruk, Australien 1944, Charles Chauvel) verliebt sich der Soldat Peter Linton (Peter Finch) in die Schwester Mary Ellis (Mary Gay), die ihn nach einer Verwundung im Hospital gepflegt hatte. In der Komödie Operation Petticoat (Unternehmen Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) weilen fünf Armeeschwestern nur als Gäste auf des nicht kampftüchtigen – im Lauf der Handlung rosarot angestrichen – U-Boots „Sea Tiger“; die amourösen Spannungen zwischen den Frauen und der Mannschaft bringen den geregelten militärischen Alltag an Bord durcheinander. The Longest Hundred Miles (USA 1967, Don Weis) erweist sich schnell als reine Fluchtgeschichte: Auf den Philippinen versuchen ein amerikanischer Soldat, eine Armeeschwester, ein Priester und eine Gruppe von Kindern den Japanern in einem rostigen Bus zu entkommen; von medizinischer Versorgung von Kriegsverletzten ist nicht die Rede. Schließlich sei die Musical-Romanze South Pacific (Süd Pazifik, USA 1958, Joshua Logan) erwähnt, die zwar zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges im Pazifik spielt, die aber eigentlich von der Überwindung der rassistischen Haltungen der Navy-Schwester Ensign Nellie Forbush (Mizzy Gaynor) erzählt: Sie hatte sich in den französischen Plantagenbesitzer Emile de Becque (Rossano Brazzi) verliebt, den sie aber empört verließ, als sie erfuhr, dass er mit einer polynesischen Frau verheiratet gewesen war und von ihr zwei Kinder hatte. Das Paar kann erst am Ende wieder vereint werden. Auch hier: über die Arbeit der Schwester herrscht Stillschweigen.

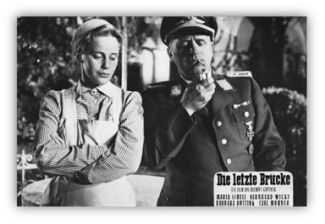

Die Marginalisierung der Schwesternrollen in den Kriegsfilmen wird auch dramaturgisch gespiegelt. Die Protagonisten-Figuren sind fast immer die Soldaten und die Ärzte. Wie in der militärischen Hierarchie sind die Schwestern außerhalb des dramatischen Fokus, treten nur in deuteragonalen Funktionen auf – und realisieren rein episodale Rollen: Sie werden dann von Soldaten umworben, ohne dass ihre Aufgaben an der Front eigenes Interesse verdienten und ohne dass ihre eigenen Reaktionen auf den Schrecken, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind, irgendein Interesse verdienten. Als Hauptfiguren fallen sie aus, werden zu melodramatischem Hilfspersonal. Einige Beispiele: So verliebt sich einer der drei Soldatenhelden in Mission Over Korea (USA 1953, Fred F. Sears) in eine junge Frau, eher zufälligerweise eine Schwester, als sollte auch die amouröse Episode im Kontext des Krieges angesiedelt sein. Schon in The Rats of Tobruk (Die Ratten von Tobruk, Australien 1944, Charles Chauvel) verliebt sich der Soldat Peter Linton (Peter Finch) in die Schwester Mary Ellis (Mary Gay), die ihn nach einer Verwundung im Hospital gepflegt hatte. In der Komödie Operation Petticoat (Unternehmen Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) weilen fünf Armeeschwestern nur als Gäste auf des nicht kampftüchtigen – im Lauf der Handlung rosarot angestrichen – U-Boots „Sea Tiger“; die amourösen Spannungen zwischen den Frauen und der Mannschaft bringen den geregelten militärischen Alltag an Bord durcheinander. The Longest Hundred Miles (USA 1967, Don Weis) erweist sich schnell als reine Fluchtgeschichte: Auf den Philippinen versuchen ein amerikanischer Soldat, eine Armeeschwester, ein Priester und eine Gruppe von Kindern den Japanern in einem rostigen Bus zu entkommen; von medizinischer Versorgung von Kriegsverletzten ist nicht die Rede. Schließlich sei die Musical-Romanze South Pacific (Süd Pazifik, USA 1958, Joshua Logan) erwähnt, die zwar zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges im Pazifik spielt, die aber eigentlich von der Überwindung der rassistischen Haltungen der Navy-Schwester Ensign Nellie Forbush (Mizzy Gaynor) erzählt: Sie hatte sich in den französischen Plantagenbesitzer Emile de Becque (Rossano Brazzi) verliebt, den sie aber empört verließ, als sie erfuhr, dass er mit einer polynesischen Frau verheiratet gewesen war und von ihr zwei Kinder hatte. Das Paar kann erst am Ende wieder vereint werden. Auch hier: über die Arbeit der Schwester herrscht Stillschweigen.  Fast wie ein Gegenentwurf zu M*A*S*H* wirkt Helmut Käutners Film Die letzte Brücke (Österreich/Jugoslawien 1953), in dem Maria Schell die Oberschwester und Lazarettärztin Helga Reinbeck spielt, die während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg von den Partisanen entführt wird – sie soll dem einzigen Arzt, der auf der anderen Seite steht, das Leben retten. Aber die Operation misslingt, die Jugoslawen verfügen nun über keinerlei medizinische Versorgung mehr. Reinbeck bleibt; sie sieht es als Aufgabe der Humanität ihres Berufs, auch auf der anderen Seite der Front Verwundeten zu helfen und zu pflegen. Als eines Tages eine Typhus-Epidemie in der Partisanengruppe ausbricht, versucht sie, von englischen Flugzeugen hinter den deutschen Linien abgeworfene Medikamente zu den Partisanen zu schmuggeln. Entschlossen, nach der Ablieferung der Medikamente zu den Deutschen zurückzukehren, gerät sie auf einer Brücke zwischen den feindlichen Linien. Als man sie entdeckt, kommt es zum Feuergefecht, sie stirbt an einem Querschläger. In ihrem Handeln ist hier die Schwester der ausschließlich männlich dominierten Kriegsrealität klar entgegengestellt, ihre Parteilichkeit ist durch ihre Fürsorgepflicht die Verletzten und Verstümmelten definiert, gleichgültig, welcher Herkunft sie auch sind, und ungeachtet der nationalen Weltordnung, die der Krieg vorgibt.

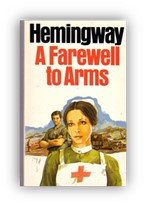

Fast wie ein Gegenentwurf zu M*A*S*H* wirkt Helmut Käutners Film Die letzte Brücke (Österreich/Jugoslawien 1953), in dem Maria Schell die Oberschwester und Lazarettärztin Helga Reinbeck spielt, die während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg von den Partisanen entführt wird – sie soll dem einzigen Arzt, der auf der anderen Seite steht, das Leben retten. Aber die Operation misslingt, die Jugoslawen verfügen nun über keinerlei medizinische Versorgung mehr. Reinbeck bleibt; sie sieht es als Aufgabe der Humanität ihres Berufs, auch auf der anderen Seite der Front Verwundeten zu helfen und zu pflegen. Als eines Tages eine Typhus-Epidemie in der Partisanengruppe ausbricht, versucht sie, von englischen Flugzeugen hinter den deutschen Linien abgeworfene Medikamente zu den Partisanen zu schmuggeln. Entschlossen, nach der Ablieferung der Medikamente zu den Deutschen zurückzukehren, gerät sie auf einer Brücke zwischen den feindlichen Linien. Als man sie entdeckt, kommt es zum Feuergefecht, sie stirbt an einem Querschläger. In ihrem Handeln ist hier die Schwester der ausschließlich männlich dominierten Kriegsrealität klar entgegengestellt, ihre Parteilichkeit ist durch ihre Fürsorgepflicht die Verletzten und Verstümmelten definiert, gleichgültig, welcher Herkunft sie auch sind, und ungeachtet der nationalen Weltordnung, die der Krieg vorgibt. Ernest Hemingways Roman Farewell to Arms (1929) ist eine geradezu prototypische Erzählung über die Kriegsschwestern und die verwundeten Soldaten. Beide Verfilmungen dramatisieren die Spannung zwischen der politischen Gegebenheit des Krieges und der Privatheit der Liebe auf melodramatische Weise.

Ernest Hemingways Roman Farewell to Arms (1929) ist eine geradezu prototypische Erzählung über die Kriegsschwestern und die verwundeten Soldaten. Beide Verfilmungen dramatisieren die Spannung zwischen der politischen Gegebenheit des Krieges und der Privatheit der Liebe auf melodramatische Weise. Lady Ashwood fällt in tiefe Depressionen, lässt sich aber davon überzeugen, dass John für die Freiheit und den Frieden gekämpft und damit nicht umsonst sein Leben geopfert habe. Der Film endet mit der Landung des erwarteten Flugzeugs, der Sohn ist unter den Verwundeten. Er ist schwer verletzt, in tiefem Zweifel, ob sein Einsatz der richtigen Sache gegolten hatte – und die Mutter versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er – wie schon sein Vater – für eine gerechte Sache gekämpft habe.

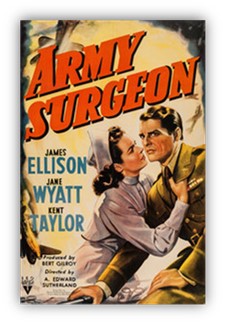

Lady Ashwood fällt in tiefe Depressionen, lässt sich aber davon überzeugen, dass John für die Freiheit und den Frieden gekämpft und damit nicht umsonst sein Leben geopfert habe. Der Film endet mit der Landung des erwarteten Flugzeugs, der Sohn ist unter den Verwundeten. Er ist schwer verletzt, in tiefem Zweifel, ob sein Einsatz der richtigen Sache gegolten hatte – und die Mutter versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er – wie schon sein Vater – für eine gerechte Sache gekämpft habe. Ein zweites Beispiel, das die Einbindung als Flashback nutzt, ist Army Surgeon (USA 1942, A. Edward Sutherland). Der Film spielt auf einem Transportschiff, auf der die mittelalte Frontschwester Elizabeth „Beth“ Ainsley (Jane Wyatt) nach Europa gebracht wird; aber er erzählt ihre Erinnerung an den Ersten und das erbitterte Ringen um ihre Gunst, das der Militärarzt Capt. James „Jim“ Mason (James Ellison) und das furchtlose Flieger-As Lt. Philip „Phil“ Harvey (Kent Taylor) ausgefochten hatten. Wie die Liebesgeschichte ausgeht, ist unwichtig; von Bedeutung ist nur, dass das Kriegsgeschehen hier ganz in den Hintergrund rückt und nur noch historisches Dekor ist – allerdings eines, vor dem das Liebeswerben der Männer eine existentielle Intensität bekommen kann, die im bürgerlichen Alltagsleben unmöglich wäre.

Ein zweites Beispiel, das die Einbindung als Flashback nutzt, ist Army Surgeon (USA 1942, A. Edward Sutherland). Der Film spielt auf einem Transportschiff, auf der die mittelalte Frontschwester Elizabeth „Beth“ Ainsley (Jane Wyatt) nach Europa gebracht wird; aber er erzählt ihre Erinnerung an den Ersten und das erbitterte Ringen um ihre Gunst, das der Militärarzt Capt. James „Jim“ Mason (James Ellison) und das furchtlose Flieger-As Lt. Philip „Phil“ Harvey (Kent Taylor) ausgefochten hatten. Wie die Liebesgeschichte ausgeht, ist unwichtig; von Bedeutung ist nur, dass das Kriegsgeschehen hier ganz in den Hintergrund rückt und nur noch historisches Dekor ist – allerdings eines, vor dem das Liebeswerben der Männer eine existentielle Intensität bekommen kann, die im bürgerlichen Alltagsleben unmöglich wäre. Ein frühes Beispiel ist War Nurse (USA 1930, Edgar Selwyn), der im Ersten Weltkrieg mit der Reise beginnt mit der Reise einer Gruppe junger Amerikanerinnen nach Frankreich, wo sie unter Anleitung der strengen Mrs. Townsend (gespielt von der späteren Klatsch-Kolumnistin Hedda Hopper) in einem hinter der Front neu gegründeten Hospital zu Armeeschwestern ausgebildet werden sollen. Zu ihnen gehören Barbara „Babs“ Whitney (June Walker), die das Interesse des Kampfpiloten Wally O'Brien (Robert Montgomery) genießt, und die aus privilegiertem Hause stammende Teenagerin Joy Meadows (Anita Page), die sich in den verwundeten New Yorker Soldaten Robbie Neil (Robert Ames) verliebt. Zwar erfährt Joy, dass Robbie verheiratet ist, doch als er ins Lazarett kommt, gesteht er ihr seine Liebe, stirbt kurz darauf. Joy ist schwanger geworden, sie gebiert einen Sohn, stirbt nach der Geburt. Babs nimmt sich des Kindes an – und erst nach dem Krieg gesteht Wally ihr seine Liebe, nachdem er aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager nach Hause gekommen war. Eine doppelte Liebesgeschichte also, unter den Bedingungen des Krieges; die Tatsache, dass die Schwestern pflegerisch arbeiten, gehört aber zum Nebenbei des Melodrams, genießt kaum eigene Aufmerksamkeit.

Ein frühes Beispiel ist War Nurse (USA 1930, Edgar Selwyn), der im Ersten Weltkrieg mit der Reise beginnt mit der Reise einer Gruppe junger Amerikanerinnen nach Frankreich, wo sie unter Anleitung der strengen Mrs. Townsend (gespielt von der späteren Klatsch-Kolumnistin Hedda Hopper) in einem hinter der Front neu gegründeten Hospital zu Armeeschwestern ausgebildet werden sollen. Zu ihnen gehören Barbara „Babs“ Whitney (June Walker), die das Interesse des Kampfpiloten Wally O'Brien (Robert Montgomery) genießt, und die aus privilegiertem Hause stammende Teenagerin Joy Meadows (Anita Page), die sich in den verwundeten New Yorker Soldaten Robbie Neil (Robert Ames) verliebt. Zwar erfährt Joy, dass Robbie verheiratet ist, doch als er ins Lazarett kommt, gesteht er ihr seine Liebe, stirbt kurz darauf. Joy ist schwanger geworden, sie gebiert einen Sohn, stirbt nach der Geburt. Babs nimmt sich des Kindes an – und erst nach dem Krieg gesteht Wally ihr seine Liebe, nachdem er aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager nach Hause gekommen war. Eine doppelte Liebesgeschichte also, unter den Bedingungen des Krieges; die Tatsache, dass die Schwestern pflegerisch arbeiten, gehört aber zum Nebenbei des Melodrams, genießt kaum eigene Aufmerksamkeit. Wesentlich näher an die Realität des Krieges und die ethischen Bindungen, unter denen die Mediziner im Kontrast zu den kämpfenden Soldaten handeln, rückt Battle Circus (Arzt im Zwielicht, USA 1953, Richard Brooks). Auch dieser Film ist im Kern die melodramatisch entfaltete Liebesgeschichte der jungen, idealistischen Kriegsschwester Lt. Ruth McGara (June Allyson), die an ein Militärhospital nahe der koreanischen Front versetzt wird. Dort wird sie dem hartgesottenen Militärarzt Major Jed Webbe (Humphrey Bogart) zugeordnet, in den sie sich schnell verliebt. Als er aber ihren Versuch abbricht, nach einem Bombenangriff verwundete Soldaten aus den Trümmern zu retten, und sie dazu zwingt, stattdessen bei der Verlegung des Lazaretts mitzuarbeiten, ist sie irritiert, wehrt weitere Annäherungsversuche des Chirurgen ab. Als sie aber ein schwerverwundetes koreanisches Kind findet und Webbe es operiert, es nach einem Herzstillstand sogar mit einer Herzmassage am offenen Herzen wiederbelebt, ändert sich ihre Haltung. Diverse Zwischenfälle – Angriffe des Feindes, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Blutkonserven, orkanartige Wettereinbrüche und unvorhersehbare Evakuierungen – sind zu überstehen, als verwundete nordkoreanische Kriegsgefangene ins Lazarett gebracht werden, von denen einer eine versteckte Handgranate hervorzieht und mühsam von McGara beruhigt werden muss und entwaffnet wird. Erst als das Lager kurz danach bombardiert und McGara verletzt wird, Webbe daraufhin in einer gewagten Aktion alle Verletzten vor einem neuen Angriff in Sicherheit bringt, kann das zentrale Paar wieder vereint werden – auf dem Weg in eine gemeinsame, wenngleich unsichere Zukunft.

Wesentlich näher an die Realität des Krieges und die ethischen Bindungen, unter denen die Mediziner im Kontrast zu den kämpfenden Soldaten handeln, rückt Battle Circus (Arzt im Zwielicht, USA 1953, Richard Brooks). Auch dieser Film ist im Kern die melodramatisch entfaltete Liebesgeschichte der jungen, idealistischen Kriegsschwester Lt. Ruth McGara (June Allyson), die an ein Militärhospital nahe der koreanischen Front versetzt wird. Dort wird sie dem hartgesottenen Militärarzt Major Jed Webbe (Humphrey Bogart) zugeordnet, in den sie sich schnell verliebt. Als er aber ihren Versuch abbricht, nach einem Bombenangriff verwundete Soldaten aus den Trümmern zu retten, und sie dazu zwingt, stattdessen bei der Verlegung des Lazaretts mitzuarbeiten, ist sie irritiert, wehrt weitere Annäherungsversuche des Chirurgen ab. Als sie aber ein schwerverwundetes koreanisches Kind findet und Webbe es operiert, es nach einem Herzstillstand sogar mit einer Herzmassage am offenen Herzen wiederbelebt, ändert sich ihre Haltung. Diverse Zwischenfälle – Angriffe des Feindes, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Blutkonserven, orkanartige Wettereinbrüche und unvorhersehbare Evakuierungen – sind zu überstehen, als verwundete nordkoreanische Kriegsgefangene ins Lazarett gebracht werden, von denen einer eine versteckte Handgranate hervorzieht und mühsam von McGara beruhigt werden muss und entwaffnet wird. Erst als das Lager kurz danach bombardiert und McGara verletzt wird, Webbe daraufhin in einer gewagten Aktion alle Verletzten vor einem neuen Angriff in Sicherheit bringt, kann das zentrale Paar wieder vereint werden – auf dem Weg in eine gemeinsame, wenngleich unsichere Zukunft. Einzig die Schwestern, die im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen von den japanischen Truppen gefangen worden waren, wurden als „Nurses of Bataan“ tatsächlich heroisiert – als wehrhafte Opfer, aber auch als diejenigen, die sich als Frauen und Militärangehörige der Gefahr des kriegerischen Übergriffs ausgesetzt hatte.

Einzig die Schwestern, die im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen von den japanischen Truppen gefangen worden waren, wurden als „Nurses of Bataan“ tatsächlich heroisiert – als wehrhafte Opfer, aber auch als diejenigen, die sich als Frauen und Militärangehörige der Gefahr des kriegerischen Übergriffs ausgesetzt hatte. Der Film, der bis heute die ambivalente Rolle der Schwestern im militärischen Szenario des Krieges am radikalsten zu durchdringen sucht, ist Johnny Got His Gun (Johnny zieht in den Krieg, USA 1971, Dalton Trumbo) nach Trumbos eigenem Roman (1939).

Der Film, der bis heute die ambivalente Rolle der Schwestern im militärischen Szenario des Krieges am radikalsten zu durchdringen sucht, ist Johnny Got His Gun (Johnny zieht in den Krieg, USA 1971, Dalton Trumbo) nach Trumbos eigenem Roman (1939). Schwester (Diane Varsi), dass er als ehemaliger Funker dazu in der Lage ist, sich mittels Morsezeichen, die er durch Heben und Senken des Kopfes aussendet, mit ihr in Kontakt zu treten. Er bietet an, sich als Attraktion einer Freakshow ausstellen zu lassen und so die Schrecken des Krieges zu zeigen und begreifbar zu machen – doch die Ärzte verwehren ihm das ebenso wie die Bitte, ihn sterben zu lassen. Nicht die betreuenden Militärärzte – es ist die Schwester, die sich dem Körper-Torso zuwendet, die versteht, dass sie es mit einem Lebenden zu tun hat. Es sind die Tränen, die sie auf seine Brust weint, die ihm klar machen, dass er verstanden wurde und Zuwendung hat. Es gelingt ihr sogar, mit Schriftzeichen, die sie auf seine Brust zeichnet, den Dialog mit ihm aufzunehmen. Und sie ist es, die bereit ist, als letzte und intimste Geste der Zuwendung, ihn zu töten.

Schwester (Diane Varsi), dass er als ehemaliger Funker dazu in der Lage ist, sich mittels Morsezeichen, die er durch Heben und Senken des Kopfes aussendet, mit ihr in Kontakt zu treten. Er bietet an, sich als Attraktion einer Freakshow ausstellen zu lassen und so die Schrecken des Krieges zu zeigen und begreifbar zu machen – doch die Ärzte verwehren ihm das ebenso wie die Bitte, ihn sterben zu lassen. Nicht die betreuenden Militärärzte – es ist die Schwester, die sich dem Körper-Torso zuwendet, die versteht, dass sie es mit einem Lebenden zu tun hat. Es sind die Tränen, die sie auf seine Brust weint, die ihm klar machen, dass er verstanden wurde und Zuwendung hat. Es gelingt ihr sogar, mit Schriftzeichen, die sie auf seine Brust zeichnet, den Dialog mit ihm aufzunehmen. Und sie ist es, die bereit ist, als letzte und intimste Geste der Zuwendung, ihn zu töten.