Applikative Notizen zu Adeles „Oh my god“

Andreas Mertin

Am 12. Januar 2022 veröffentlicht die britische Sängerin Adele (Adele Laurie Blue Adkins, *1988) ein Musikvideo zu ihrem Stück Oh my god. Die Regie des Videos führte Sam Brown. Er war auch schon der Regisseur des Videos zu ihrem berühmtesten Hit Rolling in the Deep, das bis heute auf Youtube fast 2 Milliarden Aufrufe hatte. Aber er hat auch schon für Jay Z, Foo Fighters, The Verve und James Blunt gearbeitet. Ausgebildet wurde die Künstlerin an der legendären BRIT School for Performing Arts, zu deren Absolventen u.a. Amy Winehouse, Jessi J und Kate Nash gehören. Bisher hat sie vier Studioalben herausgebracht, deren Titel jeweils ihr Lebensalter angeben, also 2008 „19“, 2011 „21“, 2015 „25“ und sechs Jahre später im Herbst 2021 das Album „30“. Die letzten drei Alben landeten jeweils für Wochen auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritanniens und den USA. Das Lied Oh my god dreht sich um ihr Begreifen ihrer neuen Freiheit als Frau nach ihrer Scheidung.

Talking about one of the first times she flirted after her divorce from ex-husband Simon Konecki, she recalled saying, "'do you mind? I'm married.' And my friends were like, 'but you're not.' And I was like, 'oh shit. OK, oh my God'."

Im Kontext einer kulturindustriellen Vermarktung gehört derartige Erzählungen wohl dazu, wie überhaupt bei der Vorstellung der Künstlerin auffällt, wie stark der kommerzielle Erfolg und wie wenig die künstlerische Innovation in den Vordergrund gestellt werden. Das wäre gar nicht nötig.

Das Musikvideo zu Oh my god ist in Schwarz-Weiß gedreht und kommt mit einer einfachen Bühne mit zahlreichen unterschiedlichen Holzstühlen, einigen symbolischen Ausstattungstücken und einer Gruppe von Backup-Tänzern aus. Persönlich überzeugt mich das Video nicht besonders, es ist erkennbar bloß assoziativ, enthält zu wenige kühne, dafür sehr viele etablierte Metaphern und spielt die eingesetzten Versatzstücke zu routiniert ab. Einzelne der Versatzstücke und ihrer Inszenierungen greife ich im Folgenden auf.

Der Apfel

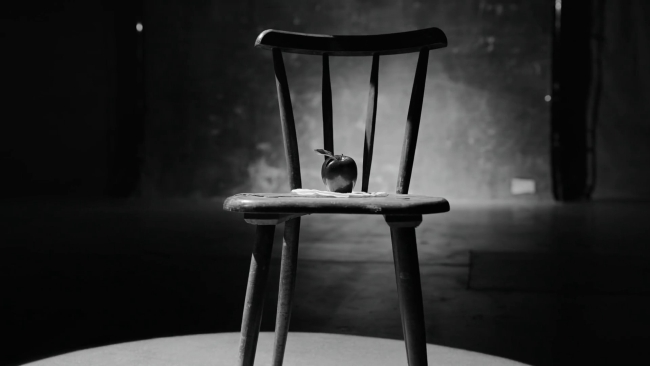

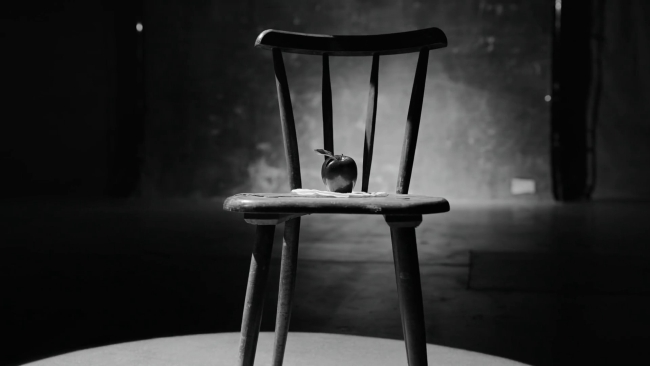

Das erste Versatzstück, das sich als beziehungsreiches Symbol durch das ganze Video zu Oh my god zieht, ist ein Apfel. Er wird in der Art eines Stilllebens auf einem Stuhl präsentiert, hat aber anders als bei der Mehrzahl derartiger Stillleben in der Kunstgeschichte keinerlei Hinweise auf das Vanitas- bzw. Vergänglichkeitsthema.[1] Man könnte eher schon an manche Inszenierungen von René Magritte denken.[2] Vor allem die ungewöhnliche Kombination des Apfels mit dem Stuhl deutet in diese Richtung.

Bei dem Apfel handelt es sich um einen tiefroten Hochglanzapfel. (Dass es sich um einen roten Apfel handelt, lässt sich nicht dem Video entnehmen, sondern nur den Pressefotos zum Video.) Er ist in der vorliegenden Form ganz sicher nicht einer natürlichen ökologischen Landwirtschaft entsprungen, so wie wir das unwillkürlich bei den Apfel-Stillleben etwa von Paul Cezanne vermuten, sondern wurde wahrscheinlich entweder mit Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs oder Schellack behandelt, damit er sich besser ansehen und verkaufen lässt. Dieser Apfel ist durch und durch künstlich, man könnte auch sagen: artifiziell inszeniert. Der Apfel steht aber auch nicht einfach un-symbolisch als Frucht im Fokus, wie auf den Bildern der hugenottischen Malerin Louise Moillon.[3]

Bei dem Apfel handelt es sich um einen tiefroten Hochglanzapfel. (Dass es sich um einen roten Apfel handelt, lässt sich nicht dem Video entnehmen, sondern nur den Pressefotos zum Video.) Er ist in der vorliegenden Form ganz sicher nicht einer natürlichen ökologischen Landwirtschaft entsprungen, so wie wir das unwillkürlich bei den Apfel-Stillleben etwa von Paul Cezanne vermuten, sondern wurde wahrscheinlich entweder mit Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs oder Schellack behandelt, damit er sich besser ansehen und verkaufen lässt. Dieser Apfel ist durch und durch künstlich, man könnte auch sagen: artifiziell inszeniert. Der Apfel steht aber auch nicht einfach un-symbolisch als Frucht im Fokus, wie auf den Bildern der hugenottischen Malerin Louise Moillon.[3]

Man wird also nicht in der Annahme fehlgehen, dass das Video sich weniger an der Stillleben-Malerei seit dem Barock orientiert, als vielmehr an der christlichen Ikonographie und hier an der biblische Ursprungsszene der Verführung des ersten Menschenpaares. Freilich hätte auch die biblische Paradiesfrucht – die ja kein Apfel war, sondern erst in der späteren Auslegung wegen der Lautähnlichkeit von malum = das Böse und malus = der Apfel dazu gemacht wurde – ganz sicher anders ausgesehen.

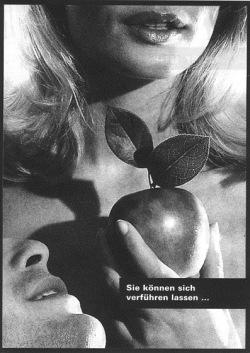

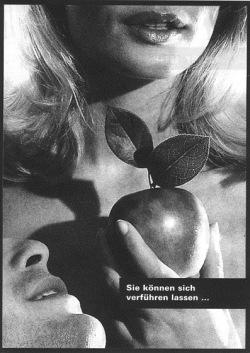

So aber ähnelt der gezeigte Apfel eher den in der kommerziellen Werbung eingesetzten Hochglanzäpfeln, die für Verführung stehen.[4] Das dort häufig verwendete Motiv der biblischen Urgeschichte ist die zentrale Metapher der Werbung überhaupt. In der mythischen Frucht des Apfels erkennt die Werbeindustrie ihr Produkt wieder, im Status der erfolgreich verführenden Schlange fühlt sie sich wohl. Genuin religiöser Intentionen ist die Werbung dabei unverdächtig, bevorzugt sie doch oft auch den angebissenen Apfel, Zeichen des Menschen Jenseits von Eden. Während der religiöse Mensch den Verlust paradiesischer Unschuld wenigstens noch zu betrauern gewillt ist und den erreichten Stand der Menschheit als Folge menschlicher Hybris zu deuten vermag, feiert die Werbeindustrie den Verlust der Unschuld als zunehmend gelingende Realisierung eines Versprechens: sein wie Gott. Sie geht eins in der aufklärerischen Überzeugung „die wirkliche Ursünde war es gerade gewesen, nicht sein zu wollen wie Gott“.[5]

So aber ähnelt der gezeigte Apfel eher den in der kommerziellen Werbung eingesetzten Hochglanzäpfeln, die für Verführung stehen.[4] Das dort häufig verwendete Motiv der biblischen Urgeschichte ist die zentrale Metapher der Werbung überhaupt. In der mythischen Frucht des Apfels erkennt die Werbeindustrie ihr Produkt wieder, im Status der erfolgreich verführenden Schlange fühlt sie sich wohl. Genuin religiöser Intentionen ist die Werbung dabei unverdächtig, bevorzugt sie doch oft auch den angebissenen Apfel, Zeichen des Menschen Jenseits von Eden. Während der religiöse Mensch den Verlust paradiesischer Unschuld wenigstens noch zu betrauern gewillt ist und den erreichten Stand der Menschheit als Folge menschlicher Hybris zu deuten vermag, feiert die Werbeindustrie den Verlust der Unschuld als zunehmend gelingende Realisierung eines Versprechens: sein wie Gott. Sie geht eins in der aufklärerischen Überzeugung „die wirkliche Ursünde war es gerade gewesen, nicht sein zu wollen wie Gott“.[5]

Der Apfel – zur Betonung seiner Natürlichkeit noch mit einem grünen Blatt versehen – liegt auf einem einfachen Beistellstuhl drapiert auf ein Tuch. Ein wirklich vergleichbares Vorbild ist mir nicht erinnerlich – nicht aus der Kunstgeschichte und nicht aus der Werbung. Allerdings bin ich auf ein Motiv gestoßen, das dem nahekommt. Die Möbelfirma IKEA, auf die wir später noch einmal stoßen, inszeniert auf ihrem Online-Auftritt die zu kaufenden Objekte immer auch in allen möglichen Nutzungskontexten, damit sich potentielle Käufer:innen einen Eindruck verschaffen können. Bei Stühlen also in der Küche, im Esszimmer, Wohnzimmer oder auch im Bad. Interessanterweise enthält die aktuelle Präsentation zum Ikea-Stuhl „Stefan“ auch ein Bild dieses Stuhls mit einem roten Apfel, der in dieser Kombination als Kunstobjekt an die Wand gehängt werden soll.[6]

Die Schlange

Ziemlich in der Mitte des Clips, nachdem ein Tänzer einen der Stühle mit einer offenbar brennbaren Flüssigkeit übergossen hat, taucht auf einem Stuhl für zehn Sekunden eine ziemlich korpulente Schlange auf, vermutlich eine im Theater beliebte, weil ungiftige Albino-Königspython.

Ziemlich in der Mitte des Clips, nachdem ein Tänzer einen der Stühle mit einer offenbar brennbaren Flüssigkeit übergossen hat, taucht auf einem Stuhl für zehn Sekunden eine ziemlich korpulente Schlange auf, vermutlich eine im Theater beliebte, weil ungiftige Albino-Königspython.

Ist ein Apfel auf einem Stuhl noch ein deutungsoffenes Symbol, so verdichtet sich die Auslegungsperspektive, wenn nun zum Apfel auch noch eine Schlange hinzukommt. Wir werden also auf die biblische Urgeschichte verwiesen.

Die Schlange hatte weniger an, aber mehr drauf als alle anderen Tiere des Feldes, die Adonaj, also Gott, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: »Also wirklich – hat Gott etwa gesagt: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nichts essen‹«?

So übersetzt die Bibel in gerechter Sprache den ersten Vers des dritten Kapitels der Genesis und begründet das so:

„Weil die hebräischen Worte für »nackt« und »klug« praktisch gleich klingen, ist mit einem Wortspiel die Schlange nackter und zugleich klüger als die anderen Tiere.“[7]

Die Schlange wird also im biblischen Text nicht ausschließlich negativ dargestellt, sondern auch (zumindest implizit) ausgezeichnet:

„Im Zusammenhang von Gen 3 zeigt sich ihre Überlegenheit gegenüber anderen Tieren darin, dass sie sprechen und denken kann und den Baum der Erkenntnis kennt. Listig bedient sie sich fast wörtlich des göttlichen Gebots von Gen 2,17, um dieses gleichzeitig in Frage zu stellen. Schließlich hat die Schlange in Gen 3 sogar Anteil an der numinosen Welt, denn sie weiß mehr als die Menschen und öffnet diesen durch ihr Wissen die Augen. Das Handeln der Schlange lässt die Menschen einerseits das Paradies verlieren, andererseits das Wissen um ihre Menschlichkeit gewinnen. Die Rolle der Schlange in Gen 3 spiegelt also verschiedene Aspekte des Bedeutungsspektrums der Schlangen im Alten Orient: Sie ist einerseits mit Gefahr verbunden, andererseits mit der Frage nach dem ewigen Leben, dem Wissen um Weisheit und schließlich auch mit Sexualität …“[8]

Im Videoclip zu Oh my god wird die Bedeutung der Schlange nur durch das kulturgeschichtliche Wissen der Betrachter:innen generiert. Sie müssen aus der Eingangssequenz mit dem Apfel auf dem Stuhl und der Schluss-Sequenz mit der den Apfel essenden Künstlerin die Bedeutung der in der Mitte des Clips auftauchenden Schlange generieren. Wenn die einleitende Szene und die End-Szene den Sinn bestimmen, dann bedeutet das, dass zum Beispiel eine Deutung im Sinne einer selbstbewussten kretischen Göttin mit den Schlangen in der Hand nicht in Frage kommt.

Im Videoclip zu Oh my god wird die Bedeutung der Schlange nur durch das kulturgeschichtliche Wissen der Betrachter:innen generiert. Sie müssen aus der Eingangssequenz mit dem Apfel auf dem Stuhl und der Schluss-Sequenz mit der den Apfel essenden Künstlerin die Bedeutung der in der Mitte des Clips auftauchenden Schlange generieren. Wenn die einleitende Szene und die End-Szene den Sinn bestimmen, dann bedeutet das, dass zum Beispiel eine Deutung im Sinne einer selbstbewussten kretischen Göttin mit den Schlangen in der Hand nicht in Frage kommt.

Die Schlange muss also im Sinne der biblischen Überlieferung verstanden werden. Aber was heißt das? Der Videoclip gibt uns hier keine Auslegung vor, er lässt uns die Deutungsfreiheit. Trivial wäre die Deutung im Sinne des Satans, die sich oft in der späteren christlichen Auslegungsgeschichte findet. Ich glaube nicht, dass das hier vorliegt. In der Logik des Liedes Oh my god von Adele muss ihr daran liegen, im Verführungsakt der Schlange auch einen die Emanzipation ermöglichenden Schritt zu sehen. Nicht umsonst bildet die Schlange den Moment der Peripetie (wenn das Stück ein Fünf-Akter ist). Die schützende Umarmung kann eben auch als einengende Umklammerung erfahren werden, als Verhinderung der Möglichkeit zu freier Entfaltung, als Behinderung der Emanzipation. Im Gegenzug könnte dann die Überwindung dieses Zustandes als Befreiungsakt angesehen werden, als Versuch, die eigene Geschichte unter selbstgewählten Umständen zu machen. Das lateinische Verb emancipare bedeutet 'aus dem Mancipium geben'. Das Mancipium galt bei den Römern als feierlicher Eigentumserwerb durch 'Handauflegen'. Man kann Emanzipation also auch übersetzen: (sich) aus der Hand befreien. Dieser Interpretation ist vor allem die Philosophie der Aufklärung und des Idealismus' gefolgt. Was in der theologischen Tradition als Sündenfall erscheint, ist in der philosophischen der Moment der wahren Menschwerdung: Der Griff zur Frucht gilt als Beginn der Emanzipation der Menschheit aus seiner Unmündigkeit. Ermöglicht wurde er durch den Dialog mit der Schlange. Das könnte man dem Videoclip durchaus entnehmen.

Der Sündenfall

Eine Frau, die einen Apfel in der Hand hält und in ihn hineinbeißt oder in ihn schon hineingebissen hat, assoziieren wir also in der abendländischen Tradition mit dem sogenannten Sündenfall.

Eine Frau, die einen Apfel in der Hand hält und in ihn hineinbeißt oder in ihn schon hineingebissen hat, assoziieren wir also in der abendländischen Tradition mit dem sogenannten Sündenfall.

Die Schlange sagte zu der Frau: … Vielmehr weiß Gott genau, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet und ihr so wie Gott sein werdet, wissend um gut und böse.« Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust war für die Augen, begehrenswert war der Baum, weil er klug und erfolgreich machte. Sie nahm von seiner Frucht und aß.[9]

Die Frucht am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war, so wird uns also berichtet,

- gut zu essen,

- eine Lust für die Augen und

- begehrenswert, um klug und erfolgreich zu machen.

Hinter diesen drei Beschreibungen verbirgt sich ein Programm utopischer Lebensgestaltung: gut zu essen - das meint die Kulinarik, lieblich anzuschauen - das bezeichnet die Ästhetik und begehrenswert, um klug zu machen - das steht für die Intellektualität. Vorgestellt wird so ein Idealbild des Menschen, der seine Sinne für Essen, Schauen und Denken beisammenhat. Das ist nicht die übliche Trennung in niedere (sinnliche) und höhere (geistige) Qualitäten, sondern der Entwurf des ganzheitlichen Menschen.

Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität - drei respektable Motive, von denen jedes für sich schon ausreichend Anreiz geboten hätte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. "Allenfalls könnte eine moderne Eva die vorplatonische Triade der drei Gründe provokativ durch den antiautoritären Grund überbieten, nach dem Verbotenen zu greifen, weil es verboten ist."[10] Beachtet man zudem, dass nach Genesis 2, 9 die anderen Früchte des Paradieses auch durch Geschmack und Schönheit ausgezeichnet waren, so ist es wohl vor allem die Kombination mit der Intellektualität, der Möglichkeit zur freien Entscheidung gewesen, die Eva bewog, zur verbotenen Frucht zu greifen. Wir haben es also bei der Eva mit einer ästhetisch gebildeten Frau mit einem Sinn fürs gute Essen zu tun, die zudem noch wie die Schlange - die Gabe mitreißender Rhetorik besitzen muss; wie sonst hätte sie Adam, dem zumindest der letzte der drei genannten Sinne - Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität abging, den Genuss der Frucht schmackhaft machen können, wusste er doch, dass dieser verboten war? In der späteren Rezeptionsgeschichte taucht keines der genannten Motive wieder auf - wie sollte es auch, ist sie doch ein einziges Trümmerfeld patriarchalischer Überlagerungen. Eva wird fixiert auf ihre Rolle als Verführerin Adams, eine Reduktion, die sich auch in der weiteren Geschichte des Patriarchats als eine der wirkungsvollsten Waffen der geschlechtsspezifischen Herrschaftsausübung herausstellt.

Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität - drei respektable Motive, von denen jedes für sich schon ausreichend Anreiz geboten hätte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. "Allenfalls könnte eine moderne Eva die vorplatonische Triade der drei Gründe provokativ durch den antiautoritären Grund überbieten, nach dem Verbotenen zu greifen, weil es verboten ist."[10] Beachtet man zudem, dass nach Genesis 2, 9 die anderen Früchte des Paradieses auch durch Geschmack und Schönheit ausgezeichnet waren, so ist es wohl vor allem die Kombination mit der Intellektualität, der Möglichkeit zur freien Entscheidung gewesen, die Eva bewog, zur verbotenen Frucht zu greifen. Wir haben es also bei der Eva mit einer ästhetisch gebildeten Frau mit einem Sinn fürs gute Essen zu tun, die zudem noch wie die Schlange - die Gabe mitreißender Rhetorik besitzen muss; wie sonst hätte sie Adam, dem zumindest der letzte der drei genannten Sinne - Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität abging, den Genuss der Frucht schmackhaft machen können, wusste er doch, dass dieser verboten war? In der späteren Rezeptionsgeschichte taucht keines der genannten Motive wieder auf - wie sollte es auch, ist sie doch ein einziges Trümmerfeld patriarchalischer Überlagerungen. Eva wird fixiert auf ihre Rolle als Verführerin Adams, eine Reduktion, die sich auch in der weiteren Geschichte des Patriarchats als eine der wirkungsvollsten Waffen der geschlechtsspezifischen Herrschaftsausübung herausstellt.

Heutzutage wird das von Fotografen ebenso routiniert wie stereotyp abgehandelt und die Rolle der Frau wieder passiviert:

... und die Stühle

Die Clip-Analyse betreibenden Fans von Adele haben darauf hingewiesen, dass insbesondere den (diversen) Stühlen im Musikvideo eine besondere Rolle zukomme. Das ist nun tatsächlich nicht zu übersehen. Die Fans haben sich besonders darauf fokussiert, dass kurz vor Ende des Musikvideos (03:07 - 03:22) einer der Stühle in Flammen aufgeht.  Das sei ein Stuhl, der auf ihren Klassiker Rolling in the Deep verweise. Daran ist richtig, dass im Musikvideo zu Rolling in the Deep auch Stühle vorkommen, aber nicht der gleiche Stuhl wie der 1927 von Xavier Pauchard designte Tolix Chair, der in Oh my God in Flammen gehüllt wird (dass der Stuhl verbrennt, ist unwahrscheinlich, weil es ein Metallstuhl ist). Tatsächlich, darin haben die Fans recht, betreiben Adele und der Regisseur Sam Brown eine Art „Symboltheorie“ von Stühlen. Es ist offenbar nicht zufällig, welcher Stuhl wann in den Blick gerät.

Das sei ein Stuhl, der auf ihren Klassiker Rolling in the Deep verweise. Daran ist richtig, dass im Musikvideo zu Rolling in the Deep auch Stühle vorkommen, aber nicht der gleiche Stuhl wie der 1927 von Xavier Pauchard designte Tolix Chair, der in Oh my God in Flammen gehüllt wird (dass der Stuhl verbrennt, ist unwahrscheinlich, weil es ein Metallstuhl ist). Tatsächlich, darin haben die Fans recht, betreiben Adele und der Regisseur Sam Brown eine Art „Symboltheorie“ von Stühlen. Es ist offenbar nicht zufällig, welcher Stuhl wann in den Blick gerät.

Bei Bertolt Brecht gibt es in den Geschichten des Herrn Keuner unter dem Titel „Kennzeichen guten Lebens“ eine passende Geschichte dazu:

Herr Keuner sah irgendwo einen alten Stuhl von großer Schönheit der Arbeit und kaufte ihn sich. Er sagte: "Ich hoffe auf manches zu kommen, wenn ich nachdenke, wie ein Leben eingerichtet sein müsste, in dem ein solcher Stuhl wie der da gar nicht auffiele oder ein Genuss an ihm nichts Schimpfliches noch Auszeichnendes hätte."[11]

Das verweist zunächst darauf, dass Stühle auch immer einen Distinktions-Charakter haben. Sie grenzen ab und markieren Lebensstile. Nicht jeder Stuhl passt zu jedem.

Die Sängerin Adele selbst bewegt sich fast immer in der Nähe von oder sitzt sogar auf einem Stuhl des schwedischen Möbeldesigners Gillis Lundgren, den dieser 1964 für die Möbelfirma Ikea entworfen hatte und der „Ögla“ heißt.[12] Sie sind inzwischen Design-Klassiker, ebenso wie das ebenfalls von Lundgren entworfene Billy-Regal. Ögla ist, was bei Möbeln von Ikea gar nicht so selten vorkommt, ein populärkultureller Klon einer renommierten Vorlage, hier des Bugholz-Stuhls Nr. 14 von Thonet, der unter dem Titel Wiener Caféhaus-Stuhl Popularität erlangte und im Jahr 1859 entworfen wurde oder des noch ähnlicheren Thonet-Stuhls Nr. 18 aus dem Jahr 1900.

Die Sängerin Adele selbst bewegt sich fast immer in der Nähe von oder sitzt sogar auf einem Stuhl des schwedischen Möbeldesigners Gillis Lundgren, den dieser 1964 für die Möbelfirma Ikea entworfen hatte und der „Ögla“ heißt.[12] Sie sind inzwischen Design-Klassiker, ebenso wie das ebenfalls von Lundgren entworfene Billy-Regal. Ögla ist, was bei Möbeln von Ikea gar nicht so selten vorkommt, ein populärkultureller Klon einer renommierten Vorlage, hier des Bugholz-Stuhls Nr. 14 von Thonet, der unter dem Titel Wiener Caféhaus-Stuhl Popularität erlangte und im Jahr 1859 entworfen wurde oder des noch ähnlicheren Thonet-Stuhls Nr. 18 aus dem Jahr 1900.

Tatsächlich stammen viele der im Videoclip zu Oh my god gezeigten Stühle aus der Werkstatt von Thonet oder sind von deren Design inspiriert und wurden für preiswertere Ausgaben geklont. Thonet hatte nach einer öffentlichen Kampagne schon im 19. Jahrhundert auf die Urheberrechte an der Technologie der Bugholzmöbel verzichtet.

Interessant ist noch der Windsorstuhl, der nach 2 Minuten ins Bild kommt. Letzterer hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie sehr die gezeigten Stühle jeweils originäre Entwürfe sind. Es ist gar nicht so einfach, jeweils das ursprüngliche Modell herauszufinden. Wie bei Menschen gibt es viele einander ähnliche Erscheinungsformen, aber beinahe jedes ist letztlich unverwechselbar.

Aber wofür sollen die Stühle stehen, was sollen sie symbolisieren – wenn sie kein kontingentes Ausstattungsstück einer beliebigen Bühneninszenierung sind? Vielleicht stehen sie für die Möglichkeiten, sich das Leben einzurichten. Jenseits von Eden – sozusagen postlapsarisch – eröffnen sich dem Menschen dazu zahlreiche Möglichkeiten.

Aber wofür sollen die Stühle stehen, was sollen sie symbolisieren – wenn sie kein kontingentes Ausstattungsstück einer beliebigen Bühneninszenierung sind? Vielleicht stehen sie für die Möglichkeiten, sich das Leben einzurichten. Jenseits von Eden – sozusagen postlapsarisch – eröffnen sich dem Menschen dazu zahlreiche Möglichkeiten.

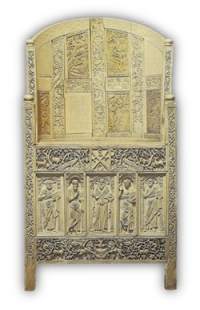

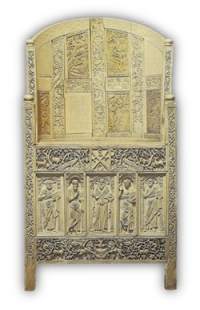

Die gezeigten Stühle sind keine puren Machtsymbole – so wie wir es aus der christlichen Tradition etwa bei der Maximianskathedra aus Ravenna kennen. Diese Cathedra kommt nur einem zu. Im Video geht es mehr um die individuelle Wahl und weniger um die Distinktion (die im Clip eher über die Kleidung bzw. die Mode vollzogen wird).[13] Die Stühle stellen sozusagen die Frage: welcher passt zu mir, wo will ich mich niederlassen? Soll ich mir einen auswählen oder kann ich mich im meinem weiteren leben auf eine „Reise nach Jerusalem“ begeben?

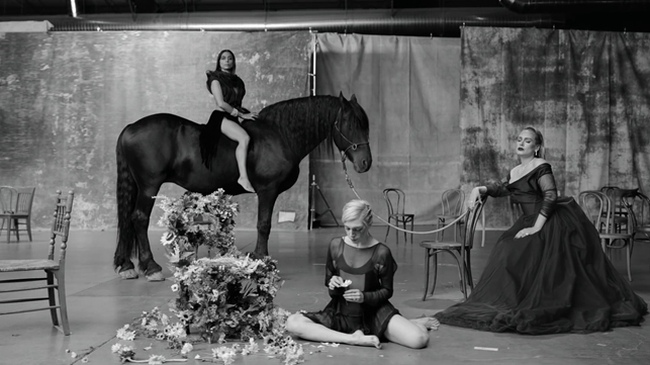

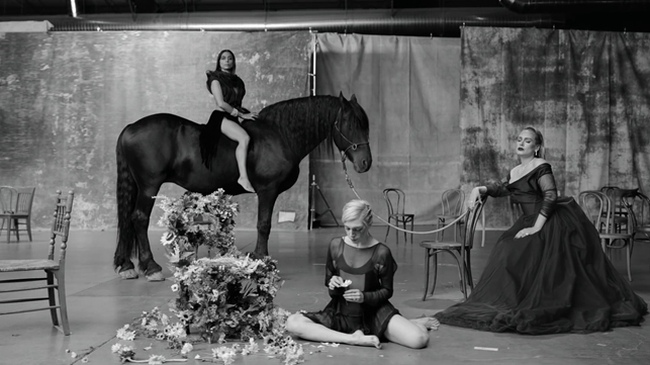

Addenda: an der Leine

Ein mich etwas irritierender Abschnitt findet sich im zweiten Teil des Musikvideos (ab 2:35). Als Bridge singen vor allem der Chor, aber auch Adele: "Lord, don't let me," I said, "Lord, don't let me" / I said, "Lord, don't let me, let me down" (Oh, Lord) / "Lord, don't let me," I said, "Lord, don't let me" / I said, "Lord, don't let me, let me down" (Don't let me let myself down) / "Lord, don't let me," I said, "Lord, don't let me" / I said, "Lord, don't let me, let me down" (Oh, my God) / "Lord, don't let me," I said, "Lord, don't let me" / I said, "Lord, don't let me, let me down" (Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh). Und dann taucht im Vordergrund eine Blütenblätter abzählende Frau auf (er liebt mich, er liebt mich nicht), während im Hintergrund eine Frau auf einem Pferd sitzt, dessen Zügel an einem Seil hängen, das von Adele geführt wird. Während nahezu alle anderen visuellen Metaphern im Clip wiederholt werden, ist das bei dem Pferd und seiner Reiterin nicht der Fall. Als visuelle Metapher passt das auch nicht zu den anderen bisher im Video verwendeten Bildern, es badet im visuellen Kitsch. „Lass mich nicht (schon wieder / noch einmal) abstürzen“ - so würde ich die Szene frei interpretieren. Kurz darauf singt Adele, dass sie sich auf eine neue Beziehung einlassen will, aber nicht weiß, ob es funktioniert. Und ob der Auserwählte der Richtige ist: “What is the likelihood of jumping / Out of my life and into your arms?” Wäre das Musikvideo ein fünfaktiges Theaterstück (was die Inszenierung nahelegt) und stünde die Pferde-Szene in der Peripetie des Videos, wäre das nachvollziehbar, so aber wirkt es unlogisch (in der Mitte des Videos finden wir ja die Szene mit der Schlange). Wäre das Video vom Regisseur freilich als Dreiakter entworfen worden, könnte die Peripetie auch am Beginn des dritten Aktes stehen. Vermutlich ist der Einsatz des Pferdes aber willkürlich und vielleicht auch durch biographische Details begründet. Wie ja manche Szenen im Video jenseits der symbolischen Codierungen an biographischen Motiven orientiert sind. Die Fans machen darüber hinaus noch auf zahlreiche Verdoppelungen, ja sogar Verdreifachungen der Künstlerin im Clip aufmerksam.

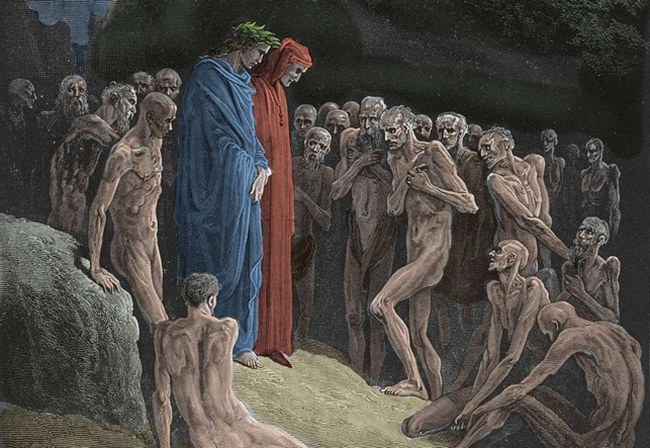

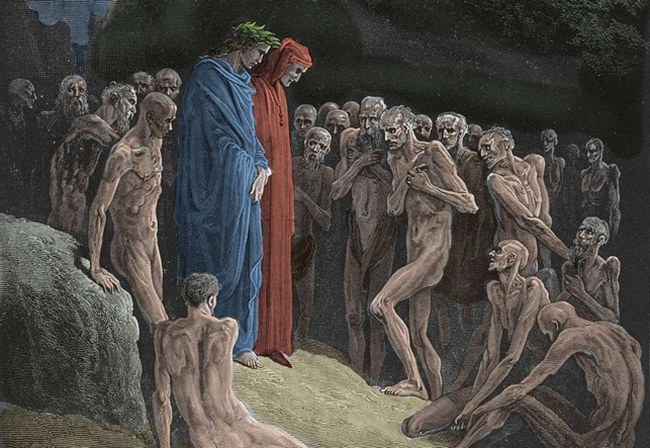

Epilog: Hadern zwischen Himmel und Hölle

Teetering on the edge of Heaven and Hell

Is a battle that I cannot fight

Was waren das noch für Zeiten, als die Grenze zwischen Himmel und Hölle (Paradiso und Inferno) noch eine wirklich existentielle war, die von Dante in Begleitung von Vergil erwandert werden musste, und sich nicht in der Beantwortung der Frage erschöpfte, ob man nun nach der Scheidung wieder flirten soll oder nicht. Man muss schon sehr im Luxus schwelgen, um solche Banalitäten zu existentiellen Konflikten aufbauschen zu können. Nicht einmal der Kleidung von Louis Vuitton und Vivienne Westwood ist man verlustig gegangen, ganz im Gegenteil: um die existentiellen Konflikte, denen man sich angeblich post-matrimonial zwischen Himmel und Hölle ausgesetzt sieht, angemessen ausdrücken zu können, zieht man sich den letzten Schrei an. Das hätten sich die Bewohner des Purgatoriums aus Dantes Göttlicher Komödie auch gewünscht. Aber die hatten nicht so viel Glück. Es sind die, die nur Beobachter des allgemeinen menschlichen Leids sind, die ziemlich unbetroffen mit „geborgtem Leid“ spielen.

Herzschmerz neigt immer dazu, sich im Ton zu vergreifen. Aber man muss es nicht übertreiben. Zur guten Liebeslyrik gehört es auch, die passenden Metaphern zu wählen. Das ist im vorliegenden Fall nicht gelungen. Weder ist die Bühne ein moderner Garten Eden mit simuliertem Sexualakt, noch unterliegt der missverständlich benannte biblische Sündenfall einem Iterativismus: so als ab man in jeder Sekunde seines Lebens erneut in den Apfel beißen könnte oder müsste. Die biblische Erzählung erklärt mythologisch die Situation auf der Welt, sie beschreibt nicht deren historische Genese. Der Sündenfall hat mit Liebeskummer überhaupt nichts zu tun.

Solange der ‚Adam’ und seine Frau im Paradies waren, nahmen sie sich – unbeschadet ihrer gegenseitigen Anziehung – gegenseitig nicht ihre Unschuld. Der Akt des sexuellen „Erkennens“ wird erst in dem Moment realisiert, in dem der Baum des Lebens nicht mehr zur Verfügung steht, d.h. in dem die Notwendigkeit der Fortpflanzung als Kompensation für das irreversible Todesgeschick eintritt.[14]

Damit bricht die visuell-narrative Konstruktion des Videoclips in sich zusammen. Die vorherige Ehe der Adele war „natürlich“ immer schon post-lapsarisch und ihr eigener abschließender Biss in den Apfel bringt ihr keine weiteren Freiheiten. Über die Freiheiten, die Eva für die Menschheit brachte, verfügte Adele seit Beginn ihrer irdischen Existenz, sie muss selbst zwischen Gutem und Bösen, zwischen Wahrem und Falschem wählen.

Der Mensch ist der erste Freigelassene der Schöpfung; er steht aufrecht.

Die Waage des Guten und Bösen, des Falschen und Wahren hängt in ihm;

er kann forschen, er soll wählen.[15]

Anmerkungen

[1] Vgl. Schneider, Norbert (2009): Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge; die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit. Köln: Taschen.

[2] Wobei Magritte aber keine roten Hochglanzäpfel verwendet, sondern eher grüne Äpfel.

[4] Vgl. Mertin, Andreas; Futterlieb, Hartmut (2001): Werbung als Thema des Religionsunterrichts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

[5] Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt 1980, S. 232. Vgl. dazu auch: Andreas Mertin: "Asche im Herzen - feuchtes Gehirn? Eine kleine Apologie der biblischen Eva"; In: Die andere Eva. Wandlungen eines biblischen Frauenbildes. Hg. von Schwebel/Schmidt. Menden 1985. Online unter https://www.amertin.de/aufsatz/1985/eva.htm

[7] Bail, Ulrike; Crüsemann, Frank; Crüsemann, Marlene, et al. (Hg.) (2007): Bibel in gerechter Sprache: Gütersloher Verlagshaus.

[9] Bibel in gerechter Sprache.

[10] Hans Robert Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt 2/1984 (insbes.: Die Mythe vom Sündenfall (Gen 3), literarisch interpretiert, S. 437-451), hier S. 440

[11] Brecht, Bertolt (2013): Geschichten vom Herrn Keuner. 28. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch, 16).

[12] Auf den Möbel-Design-Zusammenstellungen, die sich etwa auf Pinterest finden, wird dieser Stuhl oft der Firma Thonet zugeordnet. Er ist aber eindeutig ein Entwurf von Lundgren.

[13] Die Fans machen den Distinktions-Charakter eher an der Kleidung fest, die Adele trägt. „Adele, who is dressed by an array of designers including Louis Vuitton and Vivienne Westwood for the video, wore a pellegrin clerical cape above a ballgown to sing in front of a lit up halo for one look.“

[15] Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 4 Teile und Plan zum Schlussband, 1784-91. Erster Teil. Viertes Buch, 1791

Bei dem Apfel handelt es sich um einen tiefroten Hochglanzapfel. (Dass es sich um einen roten Apfel handelt, lässt sich nicht dem Video entnehmen, sondern nur den Pressefotos zum Video.) Er ist in der vorliegenden Form ganz sicher nicht einer natürlichen ökologischen Landwirtschaft entsprungen, so wie wir das unwillkürlich bei den Apfel-Stillleben etwa von Paul Cezanne vermuten, sondern wurde wahrscheinlich entweder mit Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs oder Schellack behandelt, damit er sich besser ansehen und verkaufen lässt. Dieser Apfel ist durch und durch künstlich, man könnte auch sagen: artifiziell inszeniert. Der Apfel steht aber auch nicht einfach un-symbolisch als Frucht im Fokus, wie auf den Bildern der hugenottischen Malerin Louise Moillon.

Bei dem Apfel handelt es sich um einen tiefroten Hochglanzapfel. (Dass es sich um einen roten Apfel handelt, lässt sich nicht dem Video entnehmen, sondern nur den Pressefotos zum Video.) Er ist in der vorliegenden Form ganz sicher nicht einer natürlichen ökologischen Landwirtschaft entsprungen, so wie wir das unwillkürlich bei den Apfel-Stillleben etwa von Paul Cezanne vermuten, sondern wurde wahrscheinlich entweder mit Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs oder Schellack behandelt, damit er sich besser ansehen und verkaufen lässt. Dieser Apfel ist durch und durch künstlich, man könnte auch sagen: artifiziell inszeniert. Der Apfel steht aber auch nicht einfach un-symbolisch als Frucht im Fokus, wie auf den Bildern der hugenottischen Malerin Louise Moillon. So aber ähnelt der gezeigte Apfel eher den in der kommerziellen Werbung eingesetzten Hochglanzäpfeln, die für Verführung stehen.

So aber ähnelt der gezeigte Apfel eher den in der kommerziellen Werbung eingesetzten Hochglanzäpfeln, die für Verführung stehen.

Ziemlich in der Mitte des Clips, nachdem ein Tänzer einen der Stühle mit einer offenbar brennbaren Flüssigkeit übergossen hat, taucht auf einem Stuhl für zehn Sekunden eine ziemlich korpulente Schlange auf, vermutlich eine im Theater beliebte, weil ungiftige Albino-Königspython.

Ziemlich in der Mitte des Clips, nachdem ein Tänzer einen der Stühle mit einer offenbar brennbaren Flüssigkeit übergossen hat, taucht auf einem Stuhl für zehn Sekunden eine ziemlich korpulente Schlange auf, vermutlich eine im Theater beliebte, weil ungiftige Albino-Königspython.  Im Videoclip zu Oh my god wird die Bedeutung der Schlange nur durch das kulturgeschichtliche Wissen der Betrachter:innen generiert. Sie müssen aus der Eingangssequenz mit dem Apfel auf dem Stuhl und der Schluss-Sequenz mit der den Apfel essenden Künstlerin die Bedeutung der in der Mitte des Clips auftauchenden Schlange generieren. Wenn die einleitende Szene und die End-Szene den Sinn bestimmen, dann bedeutet das, dass zum Beispiel eine Deutung im Sinne einer selbstbewussten kretischen Göttin mit den Schlangen in der Hand nicht in Frage kommt.

Im Videoclip zu Oh my god wird die Bedeutung der Schlange nur durch das kulturgeschichtliche Wissen der Betrachter:innen generiert. Sie müssen aus der Eingangssequenz mit dem Apfel auf dem Stuhl und der Schluss-Sequenz mit der den Apfel essenden Künstlerin die Bedeutung der in der Mitte des Clips auftauchenden Schlange generieren. Wenn die einleitende Szene und die End-Szene den Sinn bestimmen, dann bedeutet das, dass zum Beispiel eine Deutung im Sinne einer selbstbewussten kretischen Göttin mit den Schlangen in der Hand nicht in Frage kommt.

Eine Frau, die einen Apfel in der Hand hält und in ihn hineinbeißt oder in ihn schon hineingebissen hat, assoziieren wir also in der abendländischen Tradition mit dem sogenannten Sündenfall.

Eine Frau, die einen Apfel in der Hand hält und in ihn hineinbeißt oder in ihn schon hineingebissen hat, assoziieren wir also in der abendländischen Tradition mit dem sogenannten Sündenfall. Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität - drei respektable Motive, von denen jedes für sich schon ausreichend Anreiz geboten hätte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. "Allenfalls könnte eine moderne Eva die vorplatonische Triade der drei Gründe provokativ durch den antiautoritären Grund überbieten, nach dem Verbotenen zu greifen, weil es verboten ist."

Kulinarik, Ästhetik, Intellektualität - drei respektable Motive, von denen jedes für sich schon ausreichend Anreiz geboten hätte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. "Allenfalls könnte eine moderne Eva die vorplatonische Triade der drei Gründe provokativ durch den antiautoritären Grund überbieten, nach dem Verbotenen zu greifen, weil es verboten ist."

Das sei ein Stuhl, der auf ihren Klassiker Rolling in the Deep verweise. Daran ist richtig, dass im Musikvideo zu Rolling in the Deep auch Stühle vorkommen, aber nicht der gleiche Stuhl wie der 1927 von Xavier Pauchard designte Tolix Chair, der in Oh my God in Flammen gehüllt wird (dass der Stuhl verbrennt, ist unwahrscheinlich, weil es ein Metallstuhl ist). Tatsächlich, darin haben die Fans recht, betreiben Adele und der Regisseur Sam Brown eine Art „Symboltheorie“ von Stühlen. Es ist offenbar nicht zufällig, welcher Stuhl wann in den Blick gerät.

Das sei ein Stuhl, der auf ihren Klassiker Rolling in the Deep verweise. Daran ist richtig, dass im Musikvideo zu Rolling in the Deep auch Stühle vorkommen, aber nicht der gleiche Stuhl wie der 1927 von Xavier Pauchard designte Tolix Chair, der in Oh my God in Flammen gehüllt wird (dass der Stuhl verbrennt, ist unwahrscheinlich, weil es ein Metallstuhl ist). Tatsächlich, darin haben die Fans recht, betreiben Adele und der Regisseur Sam Brown eine Art „Symboltheorie“ von Stühlen. Es ist offenbar nicht zufällig, welcher Stuhl wann in den Blick gerät.

Die Sängerin Adele selbst bewegt sich fast immer in der Nähe von oder sitzt sogar auf einem Stuhl des schwedischen Möbeldesigners Gillis Lundgren, den dieser 1964 für die Möbelfirma Ikea entworfen hatte und der „Ögla“ heißt.

Die Sängerin Adele selbst bewegt sich fast immer in der Nähe von oder sitzt sogar auf einem Stuhl des schwedischen Möbeldesigners Gillis Lundgren, den dieser 1964 für die Möbelfirma Ikea entworfen hatte und der „Ögla“ heißt. Aber wofür sollen die Stühle stehen, was sollen sie symbolisieren – wenn sie kein kontingentes Ausstattungsstück einer beliebigen Bühneninszenierung sind? Vielleicht stehen sie für die Möglichkeiten, sich das Leben einzurichten. Jenseits von Eden – sozusagen postlapsarisch – eröffnen sich dem Menschen dazu zahlreiche Möglichkeiten.

Aber wofür sollen die Stühle stehen, was sollen sie symbolisieren – wenn sie kein kontingentes Ausstattungsstück einer beliebigen Bühneninszenierung sind? Vielleicht stehen sie für die Möglichkeiten, sich das Leben einzurichten. Jenseits von Eden – sozusagen postlapsarisch – eröffnen sich dem Menschen dazu zahlreiche Möglichkeiten.