Krieg und Totentanz

|

In Abwesenheit - in effigiePolitische GrenzüberschreitungenAndreas Mertin

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der zuvor schon häufiger durch (gelinde gesagt) undiplomatische Äußerungen aufgefallen war, kündigte per Twitter(!) an, an dem Konzert nicht teilnehmen zu wollen. „Nur russische Solisten, keine UkrainerInnen“ twitterte er in seiner Absage. Das sei „ein Affront“. Deshalb bleibe er der Veranstaltung fern. Worum es ihm offenbar geht, ist eine Politisierung von Kunst. Solidarität heißt, wenn man ihm folgt, ukrainische Solisten zu einem Solidaritätskonzert auftreten zu lassen. Nur wäre es dann gar kein Solidaritätskonzert mehr. Was die Geste der Berliner Philharmoniker so stark macht, ist ja gerade, dass belarussische und russische Musiker ihre Solidarität zur Ukraine bekunden. Melnyk hat es schlicht überhaupt nicht verstanden und betreibt darüber hinaus ukrainischen Kulturnationalismus. Als die Musiker:innen des Kiewer Classic Orchesters im März auf dem Maidan Beethovens 4. Satz der 9. Sinfonie als Vertonung von Schillers „Freude schöner Götterfunken“ vortrugen, um damit ein Bekenntnis zu den Freiheitswerten Europas abzugeben (das Lied ist seit 1972 die offizielle Hymne des Europarates), hatte das noch anders geklungen. Zu den europäischen Grundwerten gehört es, nicht danach zu fragen, ob jemand deutscher, ukrainischer, russischer oder französischer Abstammung ist, bevor er spielen darf. Schon zuvor war in der Ukrainekrise deutlich geworden, dass auch deutsche Politiker:innen so etwas offenbar nicht begreifen können und von Künstler:innen politische Bekenntnisse fordern, bevor sie sie spielen lassen. Man kann verstehen, dass man so reagiert, wenn Künstler:innen sich nach dem Beginn des Angriffskrieges für Putin äußern, sie aber zu einem Bekenntnis aufzufordern und ihr Schweigen als Zustimmung zum Krieg zu deuten, ist zumindest gewagt. Ihre dann erfolgte Ausladung hat mehr mit ostentativen Gesten zu tun als mit ehrlicher Empörung. Bei der konkreten Veranstaltung des Bundespräsidialamtes mit den Berliner Philharmonikern am 27. März wurden nun zum Eingang und zum Ausgang des Konzerts Kompositionen des ukrainischen Komponisten Walentyn Wassylowytsch Sylwestrow gespielt. Der 1937 geborene Komponist musste vor den Angriffen der Russen aus Kiew flüchten und floh nach Berlin. Er war – anders als der Botschafter – während des Konzerts im Schloss Bellevue anwesend und spielte selbst spontan live nach der Zeremonie. Schon früher hatte er gesagt:

Zumindest der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland wollte davon nicht vor Ort Kenntnis nehmen. Der ukrainische Botschafter plädiert für nationale, ja streng genommen nationalistische Orientierung in der Kultur. Aber wir sollten dessen eingedenk sein, was Walentyn Sylwestrow nach seiner Flucht der Deutschen Welle gesagt hat:

Dem ukrainischen Botschafter aber sollte man zugutehalten, dass immer die Gefahr besteht, zum Nationalisten zu werden, wenn man Nationalisten begegnet, wie Bertolt Brecht in einer seiner berühmten Geschichten festhält:

Aber man sollte aus solchen Anwandlungen keine Tugend machen, sondern derartige Dummheiten vermeiden. Der ukrainischen Kultur hätte es gutgetan, wenn ihr Botschafter am Konzert teilgenommen hätte, statt Künstler auszugrenzen und Kultur zu nationalisieren.

Zudem kennt der Botschafter sein Volk offenbar schlecht. Fast jeden Tag spielen Ukrainer im ukrainischen Fernsehen Musikstücke diverser Nationen, präsentieren sich als kulturell überaus ambitioniert – gerade in Kriegszeiten. Heute am 27. März eröffnet in Charkiw das Klassik-Festival und gespielt wird in den U-Bahn-Stationen, die den Menschen Schutz vor dem Terror der Angreifer bieten. Und noch einmal zur Erinnerung die Worte von Sylwestrow:

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/136/am750.htm |

Am 27. März 2022 lud der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Solidaritätskonzert für die Ukraine in das Schloss Bellevue ein. Nach Angaben des Bundespräsidialamts waren Musikerinnen und Musiker unter anderem aus der Ukraine, Russland, Belarus und Deutschland angekündigt, die gemeinsam Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten spielen wollten, um auf das Grenzen überschreitende Potential der Kultur hinzuweisen und für „Frieden und Freiheit“ einzutreten.

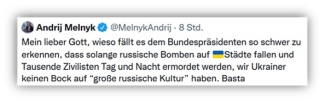

Am 27. März 2022 lud der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Solidaritätskonzert für die Ukraine in das Schloss Bellevue ein. Nach Angaben des Bundespräsidialamts waren Musikerinnen und Musiker unter anderem aus der Ukraine, Russland, Belarus und Deutschland angekündigt, die gemeinsam Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten spielen wollten, um auf das Grenzen überschreitende Potential der Kultur hinzuweisen und für „Frieden und Freiheit“ einzutreten. Aber der Botschafter geht noch einen Schritt weiter. Er twittert in einer zweiten Nachricht: Die Ukrainer hätten zurzeit „keinen Bock“ auf „große russische Kultur“. „Basta“. Merkwürdige Diplomatensprache gegenüber dem obersten Repräsentanten eines befreundeten Volkes.

Aber der Botschafter geht noch einen Schritt weiter. Er twittert in einer zweiten Nachricht: Die Ukrainer hätten zurzeit „keinen Bock“ auf „große russische Kultur“. „Basta“. Merkwürdige Diplomatensprache gegenüber dem obersten Repräsentanten eines befreundeten Volkes. Wer meint, in Kriegszeiten brauche man keine Kultur bzw. habe man keinen Bock auf Kultur, schon gar nicht auf die große russische Kultur, degradiert Kultur entweder zum nationalen Aushängeschild oder zur bloßen Unterhaltung, zum Freizeitspaß, macht sie zu dem, wofür Hollywood sie schon immer gehalten hat: zur Kulturindustrie. Musik und Kultur aber sind Überlebensmittel. Mit seinen Äußerungen beleidigt der Botschafter auch jene Menschen in diesem und in früheren Kriegen, aber auch die Menschen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, die noch in den äußersten Notzeiten Musik und Kultur geschaffen haben, weil es darum geht, Zeichen zu setzen für das Humane im Menschen. Es scheint, als habe der Botschafter keinen Sinn (mehr) dafür.

Wer meint, in Kriegszeiten brauche man keine Kultur bzw. habe man keinen Bock auf Kultur, schon gar nicht auf die große russische Kultur, degradiert Kultur entweder zum nationalen Aushängeschild oder zur bloßen Unterhaltung, zum Freizeitspaß, macht sie zu dem, wofür Hollywood sie schon immer gehalten hat: zur Kulturindustrie. Musik und Kultur aber sind Überlebensmittel. Mit seinen Äußerungen beleidigt der Botschafter auch jene Menschen in diesem und in früheren Kriegen, aber auch die Menschen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, die noch in den äußersten Notzeiten Musik und Kultur geschaffen haben, weil es darum geht, Zeichen zu setzen für das Humane im Menschen. Es scheint, als habe der Botschafter keinen Sinn (mehr) dafür.