Lautes Verstummen

|

Identität – Original – Kapital – HäresieEine Auseinandersetzung mit Günther AndersAndreas Mertin Für Wolfgang Vögele Fragestellungen

War es sinnvoll, Objekte aus Museen zu entfernen, weil ihr außerästhetisches Sujet problematisch war? Und wenn man diese Frage radikal ikonoklastisch stellt, welche Kunstwerke und welche philosophischen Positionen bleiben dann noch übrig? Meine zugegeben überspitzte Frage lautete: eifern die Identitätspolitischen hier nicht den Nationalsozialisten nach, die nach der Machtergreifung die Museen und die philosophischen Traditionen von allem Unerwünschten zu säubern trachteten?[1] Muss man es nicht aushalten, dass in Kunst- und Kulturobjekten vergangener Zeiten auch Tatbestände gespiegelt wurden, die wir heute nicht mehr gutheißen können? Ich meine bis heute, dass wir die identitätspolitische Infragestellung zwar nicht abweisen können, an der überlieferten Kultur und ihren Kunstwerken aber dennoch festhalten sollten.

Und als er dann konkret vor den Kunstwerken steht (denn er nimmt die Einladung schließlich an), fragt er, der sonst doch allen Techniken und Reproduktionen so skeptisch gegenüberstand, ob er wirklich extra nach Padua reisen musste, um Giotto zu sehen, wo es doch so hervorragende Reproduktionen gäbe, die viel mehr Details entdecken lassen als die Betrachtung vor Ort es jemals ermöglichen könnte. Und überhaupt wären Reproduktionen doch viel demokratischer, weil sie die Kunstwerke mit minimalem Aufwand allen zugänglich machen. Dient der Kult des Originalen also eher der Distinktion? Ein bestimmender Faktor der Kultur durch die Jahrhunderte ist unter anderem der, dass man sich Kultur(reisen) und Kunst leisten können muss, dass man freigesetzt sein muss von den basalen Überlebensnotwendigkeiten des Alltags. Das macht Kunst und Kultur von Anfang an elitär. Der junge Giotto bekam für seine erste größere Arbeit immerhin so viel Geld, dass er sich mindestens zwei Häuser in Florenz kaufen konnte.[3] Entsprechend reich war sein Auftraggeber. Und auch die Ausmalung der Scrovegni-Kapelle war nur möglich, weil der Vater des Auftraggebers durch Wucher so reich geworden war, dass er in Dantes Inferno unrettbar in der Hölle verortet wird.[4] Was besagt das über Kunst und ihre Bedeutung? „Solange Kunst überhaupt nach Brot geht, bedarf sie derjenigen ökonomischen Formen, die den Produktionsverhältnissen einer Epoche angemessen sind“.[5] Und doch stellt sich die Frage, ob diese Abhängigkeit vom Reichtum die Kunst nicht auch beschädigt. Und schließlich fragt sich Günther Anders, ob die Theologen und die Kirche wirklich die Häresie begriffen hätten, die in den Werken der frühen Renaissance steckt. Sind diese nicht fortschrittlicher und avantgardistischer, als man bisher angenommen hatte? Und was bedeutet das? Letztlich fragt Anders: Was leistet Kunst? Diesen Fragen bzw. Herausforderungen will ich im Folgenden nachgehen. Ich widme diesen Text Wolfgang Vögele, der seit vielen Jahren als Autor und Herausgeber dieses Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik begleitet. I – IdentitätReisen, das dürfte unbestritten sein, gehört zur Identitätsbildung. Ob wir in die großen Städte Europas wie etwa Paris[6] oder Lissabon reisen, oder ob wir den Kontinent verlassen und Amerika, Afrika, Asien oder Australien besuchen, jedes Mal erfahren wir nicht nur etwas über die Welt, sondern auch über uns selbst. Als Jugendlicher träumt man davon, die ganze Welt zu bereisen, sich umfassend zu bilden, aber nicht immer wird das einem ermöglicht.

Günther Siegmund Stern, der sich später Günther Anders nannte, wurde 12. Juli 1902, also vor 120 Jahren in Breslau geboren. Er ist der Sohn eines Psychologen-Ehepaars, ist also nicht aus ökonomischen Gründen von Europareisen ausgeschlossen. Aber er träumt schon als Zwölfjähriger davon, die Kulturwelt zu erkunden. Wenige Jahre später werden seine Eltern von Breslau nach Hamburg ziehen und er wird mit den Folgen des ersten Weltkriegs, aber auch dem sich ausbreitenden Antisemitismus konfrontiert. Als 15-Jähriger gründet er mit Freunden Europa Unita, den Bund für ein vereinigtes Europa ohne Grenzen. Später studierte Stern „Philosophie bei Ernst Cassirer, Martin Heidegger und Edmund Husserl. Er promovierte 1923 bei Husserl an der Universität Freiburg über Phänomenologie. Nach dem Studium lebte Anders einige Jahre von philosophisch-essayistischen Vorträgen, journalistischer und belletristischer Arbeit für Fachzeitschriften, Radiosender und Zeitungen von Paris bis Berlin.“[8] Vor dem sich ausbreitenden Nationalsozialismus flüchtet Stern erst nach Paris, 1936 dann nach Amerika. Das ist der Hintergrund, vor dem sich die Radikalität der oben zitierten Fragestellung entwickelt. Was hatte man mit einer Kultur zu tun, die einen ausgegrenzt, verfolgt und die Angehörigen vernichtet hatte? Diese Frage ist ja die gleiche, die Theodor W. Adorno dazu bewogen hat, alle Kultur nach Auschwitz in Frage zu stellen, nur dass Anders dies hier auf fast die gesamte europäische Kunstgeschichte fokussiert. Kann man 1954 so tun, als wäre da nichts passiert zwischen 1933 und 1945, kann man so tun, als ob die späteren Ereignisse nicht auch die vorherigen kontaminiert hätten? Und muss man nicht noch schärfer fragen: hat die Kulturgeschichte vor 1933 Auschwitz nicht nur nicht verhindert, sondern vielleicht sogar ermöglicht? Muss man nicht akzeptieren, um ein von Adorno umformuliertes Zitat aus Bertolt Brechts 1931 veröffentlichten „Die heilige Johanna der Schrifthöfe“[9] aufzugreifen, dass alle Kultur nur ein Palast ist, der aus Hundsscheiße gebaut wurde? Ist ihre kulturelle Abgrenzung von den Niederungen des Alltags daraus zu erklären, dass sie selbst „stinkt“? Und hat nicht Auschwitz „das Misslingen der Kultur unwiderleglich bewiesen“ wie Adorno es formuliert:

Ähnlich wie Theodor W. Adorno fragt sich Günther Anders, ob und wie er nun mit der Kultur umgehen soll. Sind Auschwitz und Hiroshima nur folgenlose Geschichtsereignisse, die in keiner Beziehung zu jenen Gebilden stehen, auf die man in Italien treffen würde? Und muss man diese Frage nicht verschärfen, wenn man bedenkt, dass wenige Jahre nach Auschwitz und Hiroshima die Welt unvermindert in ihrem Töten und Morden fortfährt, wie der Krieg in Indochina zeigt:

Es gehört zu den großen Stärken von Günther Anders, aus seiner Idiosynkrasie eine grundsätzliche Frage an die Kultur zu machen. Gegen die Rede vom Guten, Wahren und Schönen hält er daran fest, dass dieses angeblich Gute, Wahre und Schöne sich nicht als das erwiesen hat, was man vom ihm erhofft hat: ein ästhetischer Beitrag zur Erziehung der Menschen[12] zu sein. Günther Anders kommt jedenfalls zu einer ersten Schlussfolgerung: „Nein! Einen Dreck geht mich heute dieser Tintoretto an!“ Es scheint nicht möglich, einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen, also vom Geschehenen zu abstrahieren. Das klärt aber noch nicht die Frage, wie Donatello, wie Michelangelo, wie Giorgione, wie Tintoretto sich zu Auschwitz verhalten, in welcher Konstellation sie zu diesen Ereignissen stehen. Jene Kunst seit den Anfängen der Renaissance in Europa hat aber, daran hält Anders fest, keinen Beitrag zur Verhinderung geleistet, sei es durch ästhetische Erziehung, sei es durch ihre grundsätzliche Offenheit und Ambiguität, nichts, dass die Menschen vor dem Schrecklichsten des Schrecklichen abgehalten hätte. Auch die Betreiber von Auschwitz und dessen Auftraggeber reklamierten die Kultur für sich, hörten Konzerte, gingen ins Museum und lasen Literatur. Was war da schiefgelaufen, dass die Kultur so folgenlos blieb? Günther Anders blickt vor allem auf die Zeit zwischen dem 4. und dem 18. Jahrhundert, um dann entschieden festzustellen:

Mit Micha Brumlik könnte man sogar verschärft fragen, ob die christliche Kultur und hier spezifisch die christliche Kunst die Juden nicht nur nicht einbezogen, sondern die Judenverfolgung sogar mit herausgefordert und befördert hat. Brumlik schreibt über Zeit kurz vor dem Jahr 1000:

Zweihundert Jahre später wird dies aggressiv gewendet in den sog. Judensäuen an den Kirchenwänden deutlich gemacht, die eben nicht nur Betriebsunfälle einer christlichen Kunstgeschichte sind, sondern tief in diese eingeschrieben – und bis heute ein schier unerträgliches Ärgernis.

In der Renaissance wird diese Andersheit dann geradezu exzessiv kultiviert, indem Judas als Jude besonders herausgestellt wird. Die Frage ist also, warum sollte man sich als Ausgegrenzter damit auseinandersetzen? Und damit weitet sich diese Fragestellung auf andere Gruppen von Ausgegrenzten, verzerrt Dargestellten, falsch Dargestellten oder auch gar nicht Dargestellten. So erweist sich die Frage von Günther Anders auch im Jahr 2022 als noch nicht wirklich beantwortet, ja sie stellt sich in der Gegenwart vielleicht umfassender denn je.

Natürlich ist die Ideal-Vorstellung, die Günther Anders kultiviert, letztlich die der Kultur als Gutes, Wahres und Schönes. Aber diese Idee trifft eben selten zu. Weder ist die Kultur gut im bürgerlichen Sinn, noch wahr im formallogischen Sinn, noch schön im ästhetischen Sinn. Kultur ist keine Besserungsanstalt. Benvenuto Cellini (1500-1571), einer der brillantesten Bildhauer der Geschichte, hat laut seiner eigenen Biografie mindestens drei Menschen aus reiner Willkür getötet. Das macht aus ihm einen schlechten Menschen, aber noch keinen schlechten Künstler. Im Rahmen seiner zweiten Reise nach Italien im Jahr 1956 kommt Günther Anders auch nach Padua.[16] Die religiöse Kultur der Stadt, die doch so lange und zu einem guten Teil doch auch eine liberale Kultur im Verhältnis zum Judentum gepflegt hat, interessiert ihn nur am Rande. Dabei kann Padua auf eine jahrhundertealte akademische Tradition verweisen:

Die deutsche-aschkenasische Synagoge wurde 1525 eingeweiht und war bis 1682 aktiv. 20 Jahre später wurde in der Nähe eine zweite Synagoge nach italienischem Ritus eröffnet.

Padua ist in seit dem Ende des 15. Jahrhunderts ein Zufluchtsort jüdischer Kultur:

Günther Anders besucht die Stadt aber im Rahmen einer Kunst- und Kulturreise, in deren Zentrum nicht die jüdische Kultur, sondern die gesamte europäische Kultur steht. Und er fühlt sich in Padua schlicht unwohl:

Günther Anders geht es ums Ganze, um die Kultur als solche. Und hier zeigt sich ihm, dass diese Stadt eben nicht auch für ihn eingerichtet ist, dass selbst dort, wo in Padua im Rahmen der Napoleonischen Eroberungen die Ghettotüren geschleift wurden, von einer Teilhabe eben keine Rede sein kann. Man ist als Jude nicht Teil der dort präsenten europäischen Kultur, sondern durchwandert sie wie ein Tourist.

Das, was das Bürgertum mit der Autonomie der Kunst vielleicht etwas fetischistisch überzogen, aber doch gegen die feudale und kirchliche Reglementierung der Kunst erarbeitet hat, ist nicht zu verachten. Anders als Walter Benjamin es meinte, anders als Günther Anders es zuspitzt, liegt in der Aura, liegt in der Erfahrung des Originals etwas begründet, was es von allen anderen wahrgenommenen menschlichen Aktivitäten unterscheidet. Und genau das lässt sich nicht simulieren, nicht durch Reproduktionen ersetzen, nicht in Unterhaltung auflösen. Gegen das ethische Regiment und das poetische (mimetische) Regiment in der Kunst setzt das ästhetische Regiment, wie Jacques Rancière schreibt, auf eine bestimmte sinnliche Erfahrungsform. Und genau das übersieht Günther Anders.

II – Original

Anders schreibt jedenfalls:

Das ist eine interessante Feststellung. Nun gilt für zahlreiche Kunstwerke in christlichen Kirchen, dass sie für den normalen Besucher entweder unzugänglich oder kaum zu erkennen sind. Vor dem II. Vatikanum waren jene Bereiche einer Kirche, die bildgesättigt waren, oftmals nur aus der Ferne zu sehen, weshalb nur die Altarbilder der Seitenaltäre im Kirchenschiff ihre Wirkung entfalteten. Ein zentrales Argument war historisch, dass die Bilder „Soli Deo gloria“ dienten und nicht für den Kunstgenuss bürgerlicher Betrachter geschaffen seien. „Die künstlerische Produktion“, so schreibt Walter Benjamin, „beginnt mit Gebilden, die im Dienste des Kults stehen. Von diesen Gebilden ist, wie man annehmen darf, wichtiger, dass sie vorhanden sind als dass sie gesehen werden … Der Kultwert als solcher scheint heute geradezu darauf hinzudrängen, das Kunstwerk im Verborgenen zu halten.“[27] Der Bürger richtet seinen Blick dagegen am Kunstmuseum oder der Galerie aus, die meist nach dem Prinzip des White Cubes konstruiert sind.[28] Früher feudal ausgerichtete Kunstsammlungen, wie etwa die Uffizien passten sich dem bürgerlichen Blick an, und stellten auf die reduzierte Hängung im White Cube um. Nun erst befreit sich der Blick von der Fülle des visuellen Angebots und fokussiert sich auf das einzelne Bild und nicht mehr auf einen Bilderkosmos. Interessant ist Günther Anders Überwältigung durch die Bilder: „Konzentrierung auf jeweils ein Bild unmöglich, weil jedes hart an das nächste stößt“. Diese subjektive Wahrnehmung muss man ernstnehmen, sie widerspricht aber der Beobachtung, dass Giotto seine Bilder eigentlich so anlegt, dass man nicht mehrere Panels im Kontext beobachten muss, sondern sich alles Entscheidende im jeweiligen Bild, in einem Ereignisraum abspielt. Man braucht sich nur auf ein Fresko konzentrieren.

Unerkennbarkeit und Überfülle bringen Günther Anders dann aber auf eine andere Idee, die sich in folgenden Fragen konkretisiert:

An dieser Stelle referiert Anders im Großen und Ganzen Überlegungen, die Walter Benjamin, ein Onkel zweiten Grades, in seiner Studie „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ aufgestellt hatte.[29] Aber er vergröbert sie und unterschlägt Differenzierungen, die Benjamin noch vorgenommen hatte. Walter Benjamin sah das „echte Kunstwerk“ als etwas Gewordenes, das nun von der historischen Entwicklung überholt wird. „Echt war ein mittelalterliches Madonnenbild ja zur Zeit seiner Anfertigung noch nicht; das wurde es im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte und am üppigsten vielleicht in dem vorigen.“[30] Nachdem sich aber Kunstwerke entwickelt hatten, die (beliebig) reproduzierbar waren, meine er, dass sich damit der alte Begriff des „echten Kunstwerks“ aufheben würde. Tatsächlich hat die historische Entwicklung aber gezeigt, dass davon gar keine Rede sein kann, ja dass angesichts der Massenproduktion von reproduzierten Werken, die Unikate in der Gegenwart beinahe einen Fetisch-Status erhalten haben. Und selbst da, wo Kunst unendlich distribuiert werden könnte, etwa im Bereich der Medienkunst, haben die Künstler:innen künstliche Begrenzungen eingeführt, die die „Originalität“ auf wenige Exemplare begrenzen. Die wichtige zugrundeliegende Frage, die Anders hier anspricht, muss man unter zwei Aspekten bedenken: der eine betrifft das Verhältnis von Original und (massenhafter) Reproduktion, der zweite das Verhältnis von Original und (originaler) Kopie. Leider differenziert Anders nicht zwischen beiden, dabei stellen sie unterschiedliche Arten der Vergegenwärtigung des Originals dar, z.B. im Blick auf die Materialität.

Das ist ein Vorschlag, der insofern den Ideen von Günther Anders entspricht, als dass er die Idee der Kunst demokratisiert, zugleich vergleichgültigt und ökologisch verträglicher macht, denn sie ist nun an vielen Orten zugänglich. Und der Vorschlag hält an der Idee des Originals fest, insofern er Originalität durch die explizite Hinzufügung eines originalen Artefakts zum Maßstab der Beurteilung macht.[33] Es bleibt jedoch ein begrenzter Vorschlag, denn er vermag nur das Werk als unmittelbares Anschauungsobjekt zu demokratisieren, indem er es in ein Bild überführt. Er demokratisiert den bürgerlichen Zugang zur Kunst, insofern er diese Menschen zugänglich macht, die nicht auf Kunstreisen gehen können, um die Werke vor Ort zu betrachten. Bei allen orts- und kontextbezogenen Kunstwerken kann er aber nicht funktionieren ohne sie ihres Sinns zu entleeren. Nun ist fast alle Museumskunst einmal kontextbezogene Kunst gewesen, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang oftmals tatsächlich gewaltsam ‚geraubt‘ wurde. Petra Kipphoff hat z.B. in der ZEIT vorgeschlagen, alle religiösen Kunstwerke in Museen als Raubkunst zu begreifen, denn sie missachten den originären Kontext.[34]

Auch Günther Anders rezipiert Giottos Werke in der Scrovegni-Kapelle vorrangig als solche in einem Ausstellungsraum, nicht in einem Kultraum. Die Frage, wie man die Fresken im Rahmen einer Messe des 14. Jahrhunderts erlebt hätte, stellt er nicht. Walter Benjamin hatte ja in seiner Reproduktions-Studie bezüglich der Rezeption von Kunstwerken zwei Werte unterschieden: der eine ist der Kultwert, der andere der Ausstellungswert des Kunstwerks. Zwischen diesen beiden Werten bewegt sich das Rezeptionsverhalten, wobei der historische Verlauf vom Kultwert zum Ausstellungswert verläuft, ohne dass letzterer jedoch seine rituelle Fundierung abstreifen kann.[35] Benjamin ging aber wohl davon aus, dass sich auch im Ausstellungswert noch etwas vom ursprünglichen Kultwert erhält. Ob es sinnvoll ist, ausschließlich den Ausstellungswert zu reflektieren, sei dahingestellt. Zumindest wäre doch die Intentio auctoris und die Intentio operis zu bedenken, zu denen die kultische Funktion untrennbar gehört. Die zweite Frage ist, was Reproduktionen für die Betrachter:innen zu leisten vermögen, die nicht 1:1-Kopien des Originals sind, sondern technische Reproduktionen. Hier erweisen sich Walter Benjamin und Günther Anders als Technik-Enthusiasten, die der Leistungsfähigkeit der Farbfotografie viel zutrauen. Und das in Zeiten, in denen die technischen Standards für die Reproduktionsfotografie nicht einmal ansatzweise entwickelt waren. Die Mehrzahl der Farbabbildungen basieren auf dem Vierfarbdruck, der immer eine Reduktion gegenüber dem Original darstellt.[36] Walter Benjamin hatte vermutet, die fotografische Reproduktion bereichere die Betrachter:innen, weil sie ihnen Ansichten zugänglich mache, die man mit bloßen Auge gar nicht realisieren könne.

Aber meine These bleibt: Selbst wenn die Farben richtig getroffen wären, selbst wenn die Reproduktion annähernd die Größenverhältnisse des Originals erreichen würden, begreifen wird man das Werk so nicht. Die Resonanzen, die der Kontext in die Wahrnehmung einbringt, lassen sich weder durch Kopien noch durch Virtual Reality erspüren. Dafür muss man zu den Originalen reisen. Einsichtig wird das vor allem bei den großformatigen Werken, bei denen die Größe ein elementarer Bestandteil der Werkerfahrung ist. Einige der blauen Bilder von Miró etwa oder noch gravierender: das Werk „Who’s afraid of Red, Yellow and Blue“ von Barnett Newman, vor dessen Reproduktion sich wohl niemand herausgefordert fühlen würde, es zu zerstören.[41] Bei den Originalen ist das aber gleich mehrfach passiert. Aus seinen Thesen zum Stand der Reproduktionstechnik zieht Günther Anders dann weitreichende Schlussfolgerungen (die sich in ähnlicher Form auch schon bei Walter Benjamin finden):

Das sind für einen Kunsttheoretiker bemerkenswert schlichte Argumentationen. Künstler haben von Anfang an in den Grafiken und Stichen sekundäre Werke gegenüber den originalen Gemälden gesehen. Das kann man nicht nur an den Preisen ablesen. Auch das nächste Argument ist ziemlich schwach, insofern es unterstellt, Kunsttheorien könnten unabhängig von der konkreten Kunstanschauung geschrieben werden. Es ist ganz interessant, dass Anders hier Kant auswählt, der ja eine Erfahrungstheorie schreibt und nicht etwa Hegel, der sich an den Objekten abarbeitet – und dem in Berlin bzw. Potsdam eine exzellente Sammlung zur Betrachtung offenstand.

III – KapitalIm Rahmen der vorstehenden Zitate äußert Günther Anders die Vermutung, das Beharren auf dem Originalitäts-Charakter unter dem Aspekt der „Echtheit“ diene insgeheim weniger einem kulturgeschichtlichen Impuls der notwendigen unmittelbaren Begegnung mit einem auratischen Objekt, als vielmehr dem Festhalten an einer künstlich aufgerichteten Schranke, die große Teile der Bevölkerung vom Werk zwar nicht gewaltsam, sondern dadurch fernhalten will, dass man den Zugang ökonomisch erschwert.

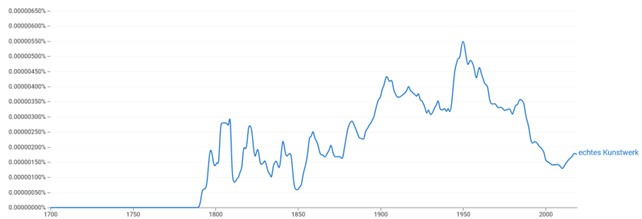

Daran ist etwas Wahres und sehr viel Falsches. Tatsächlich, und das ist das Wahre an den Überlegungen von Anders, ist die Fetischisierung des Warencharakters der Kunst seit der damaligen Zeit sogar noch extrem gestiegen. Die jüngsten Volten des Kunstmarktes um Kunst-NFTs entleeren die Artefakte nahezu vollständig ihres Kunsthaften, um es ausschließlich unter dem Aspekt der Kapital-Akkumulation zu betrachten. Absurditäten wie die vom Wiener Belvedere, also einer seriösen Institution des Betriebssystems Kunst vorgenommenen Aufteilung des Gemäldes „Der Kuss“ von Gustav Klimt in 1600 digitale Schnipsel, die nichts repräsentieren, als den Besitz eines digitalen Schnipsels zum Zweck der Spekulation, zeigen das drastisch.[45] Man könnte sagen, dass der Kunst-NFT-Markt jenes Moment der Kunst freilegt, was seit dem Ende der Kultbilder immer schon zu seinem Kern gehörte: die Spekulation auf den Wert und die Wertsteigerung. Andererseits gilt das nur für bestimmte Kunst. Es mutet skurril an, dass Anders das im Zusammenhang mit der Scrovegni-Kapelle schreibt, denn was sollte das „andere Objekt“ sein, das durch die Betonung des Originalitäts-Charakters ausgeschlossen wird? Es gibt ja kein vergleichbares Objekt in der Zeit um 1310. Assisi unterliegt einer völlig anderen Konzeption, der Ratssaal in Padua ist in der von Giotto gestalteten Form nicht mehr erhalten. Nun schreibt Anders seinen Text in einer Zeit, in der das Reisen zu den Kulturorten dieser Welt für die breite Masse noch nicht in dem Maße möglich war, wie es das heute ist. Heute ist das Geld aber kein Ausschlussgrund mehr, wie die Millionen Touristen in Venedig und Florenz zeigen (über die sich Anders zugleich lustig macht, weil sie kein Kunstverstehen zeigen). Gleichzeitig ist die Qualität und die Verbreitung von Reproduktionen extrem gestiegen – bis hin zu den dreidimensionalen Annäherungen mit VR-Equipment. Dennoch führt das nicht dazu, dass die Sehnsucht der Menschen nach dem Original sinkt. Die Aufwendungen für die Sicherung und Erhaltung von Kunstobjekten sind heute zudem groß. Mit dem Kapitalismus allein lässt sich das Verlangen nach der Begegnung mit dem Original nicht erklären. Die Kunstinteressierten bereiten sich ja auch mit Hilfe von Kunstkatalogen auf ihre Begegnung vor, aber sie sagen nicht: ich habe alles von Giotto per Reproduktion gesehen, jetzt brauche ich nicht mehr nach Padua zu fahren. Benjamin und Anders wollen die neueste Entwicklung der Kunstproduktion, die sie in der Verbreitung von Drucken und Stichen zu erkennen meinen, gegen die ältere Kunstproduktion ausspielen. Anders reduziert dabei die Kunst sogar auf ihre Abbildlichkeit, wenn er meint, das Wesentliche eines Kunstwerks könne man auch den Reproduktionen entnehmen. Tatsächlich entwickelt sich der Kult des ‚echten Kunstwerks‘ erst lange nachdem sich die Massenkunst bereits durchgesetzt hat. Der europäische Holzschnitt entwickelt sich um 1400, der Kupferstich datiert in die Zeit von Albrecht Dürer, der sehr massentaugliche Holzstich ins 19. Jahrhundert. Alle diese Techniken demokratisieren die Kunstproduktion, insofern sie auch nicht vermögenden Bevölkerungsschichten Kunst zugänglich machten. [Ein anderer Weg waren die niederländischen Bilderlotterien, bei denen alle ein wenig Geld einzahlten und einige hochwertige Kunstwerke gewinnen konnten.[46]] Und dennoch muss gerade angesichts der Zunahme der Massendrucke das Gefühl entstanden sein, dass dies nicht die wahre Kunst ist, was sich sprachlich seit 1800 in dem Wort „echtes Kunstwerk“ für die Originale ausdrückt. Alternativ war „echte Kunst“ ein bürgerlicher Code für besonders aussagekräftige Kunstwerke. Seinen Höhepunkt hat der Gebrauch des Wortes „echte Kunst“ dann genau in der Zeit, in der auch Günther Anders an ihr teilnimmt, in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Vielleicht sind es die billigen Drucke, die die Frage brennend werden ließen, was denn eigentlich ein wahres, ein echtes Kunstwerk ist. Es ist jene Zeit, in der man bei Städtebesuchen oder bei Überlandfahrten auf jene „Echt Antik“-Schilder stieß, bei denen man sofort wusste, dass das dort Angebotene weder „antik“ noch im Zweifelsfalle „echt“ war.

Ich glaube daher nicht, das der Rekurs auf die „Echtheit“ der Abwehr der breiten Massen und der Sicherung des Eigentums dient, sondern der elementaren Verunsicherung darüber entspringt, welchen Wert dieses Objekt besitzt, das man als Druck erworben hat, wenn so viele andere es auch erwerben konnten. Es wird sozusagen beliebig. Demgegenüber wird nun ein Kult des „echten Werkes“ betrieben, der lange Zeit die doppelte Bedeutung von „besonderes Kunstwerk“ und „wertvolles Kunstwerk“ hatte (etwa bei Picasso), um dann in der Gegenwart wieder in den reinen Warenwert umzuschlagen: „teures Rendite-Objekt“. Und wie wir bei Leonardos Salvator mundi sehen, ist demgegenüber die Frage der Echtheit inzwischen sekundär geworden. IV – HäresieMeine letzter Punkt, den ich aus den wesentlich umfangreicheren Notizen von Anders herausgreifen will, ist sein Gespür für den häretischen oder sagen wir besser fortschrittlichen Charakter der Kunst der Früh-Renaissance, was die Stellung des Menschen zur Religion betrifft. Er notiert:

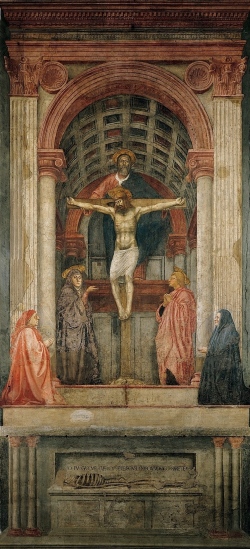

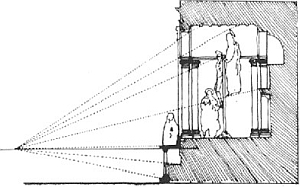

Man muss das nicht so zuspitzen, wie es Günther Anders hier tut, denn sowohl Giotto wie Masaccio sind ja zunächst einmal immer im engeren Kosmos der Kirche verblieben und haben nahezu ausschließlich religiöse Kunst geschaffen.[48] Sie haben ihre eigene Kunst vermutlich nicht als Häresie begriffen und wurden auch von ihren Auftraggebern nicht als häretisch verstanden. Dennoch wird an ihrer Kunst deutlich, dass lange vor Martin Luther die Subjektivierung der Welterkenntnis in Gang gekommen ist. Und hier ist bereits Giotto die entscheidende Schnittstelle. In dem er den Menschen zum Maß der Dinge (auch der göttlichen) macht, kommt quasi eine Lawine ins Rollen. Masaccio macht es dann perfekt. Auf der anderen Seite kann man aber zumindest im Blick auf Masaccio auch sagen, dass er sich dieses Schrittes oder sagen wir aus theologischer Perspektive dieser Gefahr durchaus bewusst war und deshalb eine Unbestimmtheit in sein Werk eingebaut hat. Folgt man Edgar Hertlein, dann hat Masaccio Gott nicht einfach in ein perspektivisches Koordinatensystem gepackt, sondern luzide darauf hingewiesen, dass die Wirklichkeit Gottes diesen Raum überschreitet.[49]

Vielleicht ist das die große Stärke der Kunst, dass sie sich nicht auf eine Seite schlagen muss, dass sie kein ideologisches Programm ist, sondern dass sie sowohl den Weg bereiten kann für die revolutionäre Freisetzung des Menschen, die sich dann mit der Renaissance, dem Humanismus und der Reformation durchsetzt, als auch eine deutungsoffene Leerstelle schafft, die dem traditionellen Lehrgebäude erlaubt, in dem Werk das eigene zu erkennen. Günther Ander‘s Verdienst ist es, mit seinen Reflexionen auf seinen Reisen nach Italien kritische Anfragen an die Kunst und die Kulturgeschichte formuliert zu haben, die weiter von jedem Kunstinteressierten beantwortet werden müssen und die damit ein Problembewusstsein vom gar nicht so selbstverständlichen Umgang mit der großen Kultur der Vergangenheit offenhalten.

Anmerkungen[1] Vgl. dazu Verf. (2018): Verdammte Erinnerung I. Über das Abhängen von Kunst in Zeiten verquerer Moral. In: tà katoptrizómena, Jg. 20, H. 112. https://www.theomag.de/112/am622.htm; Verf. (2018): Verdammte Erinnerung II. Was ist Sexismus in der Kunst? In: tà katoptrizómena, Jg. 20, H. 112. https://www.theomag.de/112/am625.htm. [2] Anders, Günther (1961): Die Antiquiertheit des Menschen. Ungekürzte Sonderausg. München: C.H. Beck. [3] Schwarz, Michael Viktor; Theis, Pia (2004): Giottos Leben. Mit einer Sammlung der Urkunden und Texte bis Vasari. Wien: Böhlau (Giottus Pictor, Bd. 1). [4] Die Hölle, Siebzehnter Gesang. Zu Dantes Commedia vgl. Vögele, Wolfgang (2015): Die Welt, aus dem Jenseits betrachtet. Einige Bemerkungen über Dantes Commedia, Theologie und Kunst. In: tà katoptrizómena, Jg. 17, H. 95. http://www.theomag.de/95/wv18.htm. [5] So Theodor W. Adorno in seinem Text „Vorschlag zur Ungüte“. Adorno, Theodor W. (1970): Vorschlag zur Ungüte. In: Adorno, Theodor W.: Ohne Leitbild. Parva aesthetica. 4. Aufl. Frankfurt a.M: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 201), S. 52–59. [6] Vgl. Vögele, Wolfgang (2019): Paname. Ein theologisches Feuilleton über Paris, zugleich Überlegungen zu einer Theologie des Flaneurs. In: tà katoptrizómena, Jg. 21, H. 120. https://www.theomag.de/120/wv54.htm. [7] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1954. Florenz. In: Anders, Günther: Schriften zu Kunst und Film. Herausgegeben von Reinhard Ellensohn und Kerstin Putz. München: C.H. Beck (C.H.Beck eLibrary), 307-329, hier S. 307. [9] Brecht, Bertolt (1976): Die heilige Johanna der Schlachthöfe. In: Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke in 20 Bänden. 101. - 112. Tsd. Herausgegeben von Elisabeth Hauptmann. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Werkausgabe), S. 665–790, hier S. 757: ‚s ist schon, als hätte einer / Ein Gebäud gemacht, das größte der Welt und / Das teuerste und praktischste, aber / Aus Versehen und weil’s billg war, hätt er benutzt als / Material Hundsscheiße, so daß der Aufenthalt / Darin doch schwer wär und sein Ruhm nur der / Am End, er hätt den größten Gestank der Welt gemacht.“ [10] Adorno, Theodor W. (1980): Negative Dialektik. 2. Aufl., 11.-16. Tsd. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch-Verl (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 113). S. 359. [11] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch, a.a.O. [Hervorhebungen A.M.] [12] Schiller, Friedrich (2009): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Unter Mitarbeit von Stefan Matuschek. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Studienbibliothek, 16). [13] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1956. Padua und Venedig. In: Anders, Günther: Schriften zu Kunst und Film. Herausgegeben von Reinhard Ellensohn und Kerstin Putz. München: C.H. Beck (C.H.Beck eLibrary), 330-340. [14] Brumlik, Micha (2020): Antisemitismus. 100 Seiten. Ditzingen: Reclam (Reclam 100 Seiten, 20533). Vgl. dazu auch: Verf. (2020): Vom Pantokrator zum Schmerzensmann. Nachdenken über die antijudaistischen Folgen eines Paradigmenwechsels. In: tà katoptrizómena, Jg. 22, H. 128. https://www.theomag.de/128/am715.htm. [15] Mertin, Andreas (2017): Das Abendmahl in der Kunst 0. Eine visuelle Reise. In: tà katoptrizómena, Jg. 19, H. 109. https://www.theomag.de/109/am604.htm. [16] Vgl. dazu auch das Themenheft Kult(ur)ort Padua von tà katoptrizómena, https://www.theomag.de/133/index.htm [17] Richarz, Monika (1974): Der Eintritt der Juden in die akademischen Berufe. Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678 - 1848. Tübingen: Mohr (Schriftenreihe wiss. Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts, 28). S. 26. [19] Zaggia, Stefano (1994): Die deutsche Synagoge in Padua 1603 - 1779. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Jg. 46, H. 1. S. 47. [20] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1956, a.a.O., S. 330f. [21] Diese Anekdote mit dem Holzwurm führt dazu, dass Anders beginnt, die sichernde Funktion von Reproduktionen zu loben. „Dass dieser fleißige Wurm nicht nur das Material frisst, obwohl nur dieses ihn nährt, sondern auch dessen Form, also diese Hand, also auch das Kunstwerk, zu dem diese Hand gehört, also auch die Idee, die dieses Kunstwerk verkörpert – das zu denken, das ist kaum ertragbar“. Und er schlussfolgert daraus: „Unter uns: ob es nicht an der Zeit wäre, dass wir, die wir nun wissen, wie sterblich Kunstwerke sind, unseren Ästheten-Hochmut aufgeben, und dass wir zugestehen, wie gut es ist, dass es Unechtes gibt, nämlich mechanisch hergestellte Reproduktionen in tausenden von Kopien?“ Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1954, S. 317f. Hier wäre freilich am Beispiel des Holzwurms jene Frage zu stellen, die die scholastische Theologie am Beispiel der die Oblate fressenden Maus umgetrieben at: „Quid sumit mus?“ [22] Adorno nennt dies in den Minima Moralia den „Der Aufruhr des Schönen gegen das bürgerlich Gute“ (MM 58). [23] Grasskamp, Walter (1989): Die unbewältigte Moderne. Kunst und Öffentlichkeit. Orig.-Ausg. München: C.H. Beck (Beck'sche Reihe, 386). [24] Ullrich, Wolfgang (2017): Zwischen Deko und Diskurs. Essay. Herausgegeben von Perlentaucher. Online verfügbar unter https://www.perlentaucher.de/essay/wolfgang-ullrich-ueber-kuratoren-und-kunstmarktkunst.html, zuletzt geprüft am 27.07.2017. [25] Verf., (2017): „Ich aber beschloß nun, Politiker zu werden.“. Kursorische Notizen zum ethischen Regiment der documenta 14. In: tà katoptrizómena, Jg. 19, H. 108. r https://www.theomag.de/108/am600.htm. [26] Rancière, Jacques (2008): Ist Kunst widerständig? Berlin: Merve-Verlag (Internationaler Merve-Diskurs, 310), S. 37-90, hier S. 41. Vgl. dazu auch Verf. (2012): Die Politik der Ästhetik. Ein Versuch, von Jacques Rancière zu lernen. In: tà katoptrizómena, Jg. 14, H. 75. https://www.theomag.de/75/am379.htm [27] Benjamin, Walter (2003): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 2424). S. 18f. [28] Vgl. O'Doherty, Brian (1996): In der weißen Zelle. Inside the white cube. Herausgegeben von Wolfgang Kemp. Berlin: Merve-Verl. Internationaler Merve-Diskurs, Bd. 190. [29] Ebd. [30] Benjamin, Walter (2003): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, a.a.O., S. 12. Anm. 3. [31] Walter Benjamin nennt Kopien auch Reproduktionen. Das ist formal sicher richtig, schleift aber die Unterschiede zwischen einer Kopie und einer Reproduktion. [32] Piazzesi, Paolo (Hg.) (1988): Museo dei musei. Ausstellungskatalog Palazzo Strozzi. Firenze: Condirène. [33] Man könnte in diesem Zusammenhang an die alten Dietz-Repliken denken, die im 20. Jahrhundert ja selbst von großen Künstlern genutzt wurden, um Kopien ihrer werke herzustellen. Sie erhielten allerdings eine verborgene Signatur, um sie vom Original zu unterscheiden. https://de.wikipedia.org/wiki/Dietz-Replik [34] Kipphoff, Petra (2021): Hamburger Kunsthalle: Krimi auf Goldgrund. In: Die Zeit, 03.04.2021. Online verfügbar unter https://www.zeit.de/hamburg/2021-04/hamburger-kunsthalle-altar-petri-kirche-grabower-rueckgabe-eigentum-kunstwerk/komplettansicht, zuletzt geprüft am 27.05.2022. [35] Benjamin, Walter (2003): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, a.a.O. [36] Man braucht nur einmal den Titel eines beliebigen Kunstwerks in die Google-Bildersuche eingeben, um sofort auf eine Vielzahl extrem unterschiedlicher Farbbilder desselben Objekts zu stoßen. In den seltensten Fällen ist den Bildern eine Farbskala beigegeben. Worauf sich dann das Kunsturteil stützen soll, bleibt fraglich – es sei denn die Farbe spiele für die Kunsterfahrung keine Rolle, was wohl kaum jemand vertreten wird. [37] Benjamin, Walter (2003): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, a.a.O. [38] Flores-d'Arcais, Francesca (1995): Giotto: Metamorphosis-Verlag. [39] Zuffi, Stefano; Giotto (Dezember 2012): Giotto, die Capella degli Scrovegni. Milano: Skira. [40] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1956, a.a.O., S. 331. [41] https://freunde-der-nationalgalerie.de/erwerbung/barnett-newman/ bzw. [42] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1956, a.a.O., S. 331. [43] Ebd. [44] Ebd. [45] https://www.zenger.news/2022/05/25/easely-y-fooled-thousands-of-nfts-bought-by-art-lovers-now-virtually-worthless/ [46] Vgl. North, Michael (1992): Kunst und Kommerz im Goldenen Zeitalter. Zur Sozialgeschichte der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Köln: Böhlau. „„In fast allen niederländischen Häusern hingen künstlerische Erzeugnisse, die von einfachen Drucken über Zeichnungen und Kopien bis zu Gemälden reichten. Gemälde besaßen, wie man für Delft geschätzt hat, immerhin zwei Drittel der Haushalte“. [47] Anders, Günther (2020): Italien-Tagebuch 1956, a.a.O., S. 315f. [48] Das einzige Beispiel, bei dem sich Giotto aus diesem engeren Kosmos herausbewegt hat, war die Ausmalung des Ratssaales im Palazzo della Ragione in Padua mit Motiven, die sich an astrologischen Überlegungen des Pietro d’Abano (1250-1315), einem Mediziner, Philosophen, Mathematiker und Astrologen, orientierten, der damals in Padua lehrte (und später mit der Inquisition aneinandergeriet). Diese Ausmalung ist aber 100 Jahre später vollständig verbrannt. [49] Hertlein, Edgar (1979): Masaccios Trinität. Kunst, Geschichte und Politik der Frührenaissance in Florenz. Firenze: Olschki (Pocket library of "studies" in art, 24). S. 46ff. [50] Verf., (2015): Horizonte und Transzendenzen. als Aspekte der Bildenden Kunst. In: tà katoptrizómena, Jg. 17, H. 94. http://www.theomag.de/94/am500.htm. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/137/am756.htm |

Es waren die Auseinandersetzungen mit den identitätspolitischen Fragen an Kunst und Kultur der letzten Jahre, die mich dazu brachten, mich erneut mit Günther Anders und seiner Kritik der abendländischen Kultur zu beschäftigen. Gegen den identitätspolitischen Ikonoklasmus, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat, sprach ja vor allem, dass die angegriffenen Werke und Positionen unter Aspekten kritisiert wurden, die mit engeren Fragen von Kunst und Kultur zunächst gar nichts zu tun hatten, sondern mit ethischen Fragestellungen die Kunst und Kultur überlagerten – mit drohenden großen Verlusten, aber eben auch einigen Neu-Entdeckungen für die etablierte Kultur.

Es waren die Auseinandersetzungen mit den identitätspolitischen Fragen an Kunst und Kultur der letzten Jahre, die mich dazu brachten, mich erneut mit Günther Anders und seiner Kritik der abendländischen Kultur zu beschäftigen. Gegen den identitätspolitischen Ikonoklasmus, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat, sprach ja vor allem, dass die angegriffenen Werke und Positionen unter Aspekten kritisiert wurden, die mit engeren Fragen von Kunst und Kultur zunächst gar nichts zu tun hatten, sondern mit ethischen Fragestellungen die Kunst und Kultur überlagerten – mit drohenden großen Verlusten, aber eben auch einigen Neu-Entdeckungen für die etablierte Kultur. Trotzdem stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Zumutbarkeit der Kunst für die, die von ihr ausgeschlossen wurden oder gegen die sie sich wandte. Es ist das Verdienst von Günther Anders, diese Fragestellung früh zugespitzt zu haben. 1954 erhält der von den Nationalsozialisten verfolgte, 1936 nach Amerika emigrierte und 1950 nach Wien gezogene Anders (berühmt für sein Buch „Die Antiquiertheit des Menschen“

Trotzdem stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Zumutbarkeit der Kunst für die, die von ihr ausgeschlossen wurden oder gegen die sie sich wandte. Es ist das Verdienst von Günther Anders, diese Fragestellung früh zugespitzt zu haben. 1954 erhält der von den Nationalsozialisten verfolgte, 1936 nach Amerika emigrierte und 1950 nach Wien gezogene Anders (berühmt für sein Buch „Die Antiquiertheit des Menschen“ Und unter diesen Umständen, da es von neuem Angreifer gibt und Opfer, unter diesen Umständen soll ich vielleicht bei Donatello anklopfen? Und vielleicht Michelangelo meine Aufwartung machen? Und vielleicht Giorgione für seine Tempesta danken? Und soll ich vielleicht durch Udine schlendern? Und vielleicht am Ponte Vecchio einen Cappuccino trinken? The pause that refreshes? Und mich vielleicht im Speisewagen vorbereiten und eine Tintoretto-Biographie studieren und so tun, als wenn dieser Mann, den ich seit meiner Studentenzeit als den Rembrandt von Venedig geliebt hatte, auch heute noch von Bedeutung wäre?

Und unter diesen Umständen, da es von neuem Angreifer gibt und Opfer, unter diesen Umständen soll ich vielleicht bei Donatello anklopfen? Und vielleicht Michelangelo meine Aufwartung machen? Und vielleicht Giorgione für seine Tempesta danken? Und soll ich vielleicht durch Udine schlendern? Und vielleicht am Ponte Vecchio einen Cappuccino trinken? The pause that refreshes? Und mich vielleicht im Speisewagen vorbereiten und eine Tintoretto-Biographie studieren und so tun, als wenn dieser Mann, den ich seit meiner Studentenzeit als den Rembrandt von Venedig geliebt hatte, auch heute noch von Bedeutung wäre? „Der Ärger über Schulden und Zinsen wurde auf die Juden projiziert, wobei sich damals auch das Bild Jesu in Glauben und Kunst wandelte. In dem Augenblick, in dem an die Stelle des triumphierenden Weltenherrschers bzw. des argumentierenden und predigenden Rabbi von Nazareth der am Kreuz hängende Schmerzensmann trat, drängte sich die Frage nach den Urhebern seines Leidens auf. Eine Antwort war schnell gefunden: die Juden! Die Passion Jesu rückte ins Zentrum des Glaubens, und damit wurde auch das Kruzifix zum alles überschattenden Symbol.“

„Der Ärger über Schulden und Zinsen wurde auf die Juden projiziert, wobei sich damals auch das Bild Jesu in Glauben und Kunst wandelte. In dem Augenblick, in dem an die Stelle des triumphierenden Weltenherrschers bzw. des argumentierenden und predigenden Rabbi von Nazareth der am Kreuz hängende Schmerzensmann trat, drängte sich die Frage nach den Urhebern seines Leidens auf. Eine Antwort war schnell gefunden: die Juden! Die Passion Jesu rückte ins Zentrum des Glaubens, und damit wurde auch das Kruzifix zum alles überschattenden Symbol.“ Ähnliches wäre dann noch einmal an der Figur des Judas auf den Abendmahlsbildern nicht erst seit der frühen Renaissance zu studieren, zeichnete sich die Ausgrenzung des Judas als des Anderen eigentlich schon von Anfang an ab.

Ähnliches wäre dann noch einmal an der Figur des Judas auf den Abendmahlsbildern nicht erst seit der frühen Renaissance zu studieren, zeichnete sich die Ausgrenzung des Judas als des Anderen eigentlich schon von Anfang an ab.

Wenn etwa Giotto Jesus und seine Jünger als Weiße darstellt (die sie so nicht waren), warum soll ein Nicht-Weißer sie sich anschauen? Und wenn Giotto Schwarze stereotyp darstellt (wie hier links bei der Geißelung Jesu), obwohl er es besser wusste (wie sich hier rechts beim Fresko von der Missionsreise des Franziskus zeigt), muss man da nicht von gezielten Strategien ausgehen und das als Ausgrenzte entsprechend bewerten? Und wie sollen sich Menschen dazu verhalten, die sich ganz allgemein an humanistischen Werten orientieren?

Wenn etwa Giotto Jesus und seine Jünger als Weiße darstellt (die sie so nicht waren), warum soll ein Nicht-Weißer sie sich anschauen? Und wenn Giotto Schwarze stereotyp darstellt (wie hier links bei der Geißelung Jesu), obwohl er es besser wusste (wie sich hier rechts beim Fresko von der Missionsreise des Franziskus zeigt), muss man da nicht von gezielten Strategien ausgehen und das als Ausgrenzte entsprechend bewerten? Und wie sollen sich Menschen dazu verhalten, die sich ganz allgemein an humanistischen Werten orientieren? Wenn Russen (als Russen) die Ukraine überfallen, warum sollten Ukrainer sich russische Kultur, auf die sich ihre Aggressoren berufen, anschauen oder sie gar genießen? Das sind Fragen, die in den letzten Wochen – insbesondere mit Blick auf Musik und Literatur – gestellt wurden. Die Lösung kann sicher nicht darin bestehen, dass man sie sich nicht anschaut (so wie ja auch Günther Anders sich mit der Kultur der Renaissance intensiv und detailliert auseinandersetzt), aber man muss eine Antwort geben, warum man sie sich dennoch anschauen sollte.

Wenn Russen (als Russen) die Ukraine überfallen, warum sollten Ukrainer sich russische Kultur, auf die sich ihre Aggressoren berufen, anschauen oder sie gar genießen? Das sind Fragen, die in den letzten Wochen – insbesondere mit Blick auf Musik und Literatur – gestellt wurden. Die Lösung kann sicher nicht darin bestehen, dass man sie sich nicht anschaut (so wie ja auch Günther Anders sich mit der Kultur der Renaissance intensiv und detailliert auseinandersetzt), aber man muss eine Antwort geben, warum man sie sich dennoch anschauen sollte. Ich glaube allerdings, dass diese Selbstbeschreibung von Günther Anders stilisiert ist. Seine Charakterisierung der Arbeiten von Tintoretto, seine fast schon Verzweiflung zu nennende Darstellung einer von einem Holzwurm zerfressen werdenden Skulptur von Donatello

Ich glaube allerdings, dass diese Selbstbeschreibung von Günther Anders stilisiert ist. Seine Charakterisierung der Arbeiten von Tintoretto, seine fast schon Verzweiflung zu nennende Darstellung einer von einem Holzwurm zerfressen werdenden Skulptur von Donatello Im Rahmen seiner „Wanderung“ durch Padua besucht Günther Anders 1956 auch die Scrovegni-Kapelle. Während er zu den anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt nur wenig äußert, geht er auf die Arbeiten von Giotto ausführlicher ein, um an ihnen verschiedene kunst- und kulturgeschichtliche Probleme zu erörtern. Er blickt natürlich nicht auf den Zustand der Kapelle, auf den wir heute stoßen. In den letzten 200 Jahren wurde diese mehrfach restauriert, die letzte große Restaurierung wurde 2002 abgeschlossen und erst seitdem erstrahlt die Kirche in ihrem überwältigenden Blau. Das wird zu der Zeit, in der Anders die Kapelle besucht, noch nicht der Fall gewesen sein. Rechts sieht man ein Foto aus dieser Zeit.

Im Rahmen seiner „Wanderung“ durch Padua besucht Günther Anders 1956 auch die Scrovegni-Kapelle. Während er zu den anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt nur wenig äußert, geht er auf die Arbeiten von Giotto ausführlicher ein, um an ihnen verschiedene kunst- und kulturgeschichtliche Probleme zu erörtern. Er blickt natürlich nicht auf den Zustand der Kapelle, auf den wir heute stoßen. In den letzten 200 Jahren wurde diese mehrfach restauriert, die letzte große Restaurierung wurde 2002 abgeschlossen und erst seitdem erstrahlt die Kirche in ihrem überwältigenden Blau. Das wird zu der Zeit, in der Anders die Kapelle besucht, noch nicht der Fall gewesen sein. Rechts sieht man ein Foto aus dieser Zeit.

Genau das sei, so meint Anders, in Padua nicht möglich, weil die Fülle des Gesamteindrucks einen überwältigen. Nun beträfe dieser Einwand jede Kulturstätte, die die sog.

Genau das sei, so meint Anders, in Padua nicht möglich, weil die Fülle des Gesamteindrucks einen überwältigen. Nun beträfe dieser Einwand jede Kulturstätte, die die sog.  Was die (Museums-)Kopie betrifft, so wurde im Rahmen der Ausstellung „Museo dei musei“ im Palazzo Strozzi 1988 in Florenz vorgeschlagen, in jedem größeren Ort der Welt ein Kunstmuseum zu errichten, in dem jeweils perfekte Kopien (nicht Reproduktionen!

Was die (Museums-)Kopie betrifft, so wurde im Rahmen der Ausstellung „Museo dei musei“ im Palazzo Strozzi 1988 in Florenz vorgeschlagen, in jedem größeren Ort der Welt ein Kunstmuseum zu errichten, in dem jeweils perfekte Kopien (nicht Reproduktionen! Was im Museum eigentlich gar nicht reproduziert werden kann, sind die Resonanzen, die ein Kunstwerk in jenen spezifischen Räumen erfährt, für die es geschaffen wurde. Die Madonna des Kanonikus von Paele aus der Hand von Jan van Eyck, die heute im Groeninge-Museum in Brügge hängt, ist derart ortsbezogen, dass eine adäquate Rezeption außerhalb dieses Kontextes kaum möglich ist und die Erfahrung des Werkes im Museum nur rudimentär genannt werden kann.

Was im Museum eigentlich gar nicht reproduziert werden kann, sind die Resonanzen, die ein Kunstwerk in jenen spezifischen Räumen erfährt, für die es geschaffen wurde. Die Madonna des Kanonikus von Paele aus der Hand von Jan van Eyck, die heute im Groeninge-Museum in Brügge hängt, ist derart ortsbezogen, dass eine adäquate Rezeption außerhalb dieses Kontextes kaum möglich ist und die Erfahrung des Werkes im Museum nur rudimentär genannt werden kann. Die Kunst von Giotto lässt sich mit Hilfe von Reproduktionen tatsächlich gut nachvollziehen und studieren und in manchen Hinsichten besser als vor Ort am Original. Wenn man etwa das großformatige Werk von Francesca Flores-d'Arcais zu Giotto studiert, wird man Zusammenhänge erkennen und nachvollziehen können, die vor Ort nicht so einfach einsichtig gewesen wären.

Die Kunst von Giotto lässt sich mit Hilfe von Reproduktionen tatsächlich gut nachvollziehen und studieren und in manchen Hinsichten besser als vor Ort am Original. Wenn man etwa das großformatige Werk von Francesca Flores-d'Arcais zu Giotto studiert, wird man Zusammenhänge erkennen und nachvollziehen können, die vor Ort nicht so einfach einsichtig gewesen wären. Weder Lessing noch Kant haben es sich je leisten können, zu einem «echten» Kunstwerk zu fahren, geschweige denn eines zu besitzen. Trotzdem verraten ihre Kunsttheorien tieferes Kunstverständnis als die meisten Theorien der kunsthistorischen Snobs. Lessing las die Gesetze ab von Stichen nach Zeichnungen nach Gipsabgüssen einer Statue, die vermutlich sogar selbst eine Kopie war. Aber die Reproduktionen, die er sah, waren so «echt» wie die drei Ringe im «Nathan» (der ja selbst nichts anderes ist als eine Kritik des Echtheits-Begriffes). Für die Kunsthistoriker ist der Nathan offenbar noch nicht geschrieben worden.“

Weder Lessing noch Kant haben es sich je leisten können, zu einem «echten» Kunstwerk zu fahren, geschweige denn eines zu besitzen. Trotzdem verraten ihre Kunsttheorien tieferes Kunstverständnis als die meisten Theorien der kunsthistorischen Snobs. Lessing las die Gesetze ab von Stichen nach Zeichnungen nach Gipsabgüssen einer Statue, die vermutlich sogar selbst eine Kopie war. Aber die Reproduktionen, die er sah, waren so «echt» wie die drei Ringe im «Nathan» (der ja selbst nichts anderes ist als eine Kritik des Echtheits-Begriffes). Für die Kunsthistoriker ist der Nathan offenbar noch nicht geschrieben worden.“ Letztlich läuft das auf den ziemlich rigiden Vorschlag hinaus, das Original abzuschaffen (oder weniger zu gewichten). Mit etwas Ironie eines alten weißen Mannes gesprochen: Tatsächlich würde das bei vielen aktuellen Streitigkeiten auch hilfreich sein. So könnte man die Benin-Bronzen zurückgeben oder die Büste der Nofretete. Würde man den Gedanken allerdings radikal ernst nehmen, dann könnte man auch Reproduktionen der Bronzen nach Benin geben, denn auf das Original kommt es ja nach Lessing nicht mehr an. Ich fürchte allerdings, in diesem Falle würde identitätspolitisch plötzlich der Fetisch des Originals wieder eine extrem große Rolle spielen.

Letztlich läuft das auf den ziemlich rigiden Vorschlag hinaus, das Original abzuschaffen (oder weniger zu gewichten). Mit etwas Ironie eines alten weißen Mannes gesprochen: Tatsächlich würde das bei vielen aktuellen Streitigkeiten auch hilfreich sein. So könnte man die Benin-Bronzen zurückgeben oder die Büste der Nofretete. Würde man den Gedanken allerdings radikal ernst nehmen, dann könnte man auch Reproduktionen der Bronzen nach Benin geben, denn auf das Original kommt es ja nach Lessing nicht mehr an. Ich fürchte allerdings, in diesem Falle würde identitätspolitisch plötzlich der Fetisch des Originals wieder eine extrem große Rolle spielen.

In dem kunstgeschichtlichen Augenblicke, der ‚Masaccio‘ hieß, in demjenigen Augenblicke also, in dem die Malerei die Raumtiefe erobert hat, hat sie damit den Raum der Kirche negiert. Gemalte Raum-Illusion macht die bemalte Raumwand illusorisch … Im Augenblicke, in dem perspektivisch konzipierte Fresken die Innenwände des Gotteshauses schmücken, werden diese zu «Durchblicken», und zwar zu Durchblicken ins Diesseits. Ins Diesseits blicken wir auch dann, wenn Heilige dargestellt werden. Letztlich sind die Kirchenfresken von Masaccio … Verleugnungen des Begriffes der Transzendenz, bildgewordene Häresien. Häresien, die sich kein noch so kühner Philosoph der Epoche, auch keiner der folgenden Jahrhunderte, hätte herausnehmen dürfen. Das gilt ganz besonders von dem berühmten Fresko in der Santa Maria della Novella. Denn da Masaccio hier den Schöpfergott in einem gebauten Rundbogen unterbringt, weist er ihm ja einen Platz innerhalb der von ihm geschaffenen Welt zu, macht er ihn also gewissermaßen zu einem Ding unter Dingen, … das nun innerhalb eines von Menschenhand hergestellten Objektes … seinen Platz einnimmt. Wenn solche Darstellung kein haarsträubendes Sakrileg ist, dann weiß ich nicht, was ein Sakrileg ist.“

In dem kunstgeschichtlichen Augenblicke, der ‚Masaccio‘ hieß, in demjenigen Augenblicke also, in dem die Malerei die Raumtiefe erobert hat, hat sie damit den Raum der Kirche negiert. Gemalte Raum-Illusion macht die bemalte Raumwand illusorisch … Im Augenblicke, in dem perspektivisch konzipierte Fresken die Innenwände des Gotteshauses schmücken, werden diese zu «Durchblicken», und zwar zu Durchblicken ins Diesseits. Ins Diesseits blicken wir auch dann, wenn Heilige dargestellt werden. Letztlich sind die Kirchenfresken von Masaccio … Verleugnungen des Begriffes der Transzendenz, bildgewordene Häresien. Häresien, die sich kein noch so kühner Philosoph der Epoche, auch keiner der folgenden Jahrhunderte, hätte herausnehmen dürfen. Das gilt ganz besonders von dem berühmten Fresko in der Santa Maria della Novella. Denn da Masaccio hier den Schöpfergott in einem gebauten Rundbogen unterbringt, weist er ihm ja einen Platz innerhalb der von ihm geschaffenen Welt zu, macht er ihn also gewissermaßen zu einem Ding unter Dingen, … das nun innerhalb eines von Menschenhand hergestellten Objektes … seinen Platz einnimmt. Wenn solche Darstellung kein haarsträubendes Sakrileg ist, dann weiß ich nicht, was ein Sakrileg ist.“ Also müsse er eigentlich hinter dem Kreuz in der Luft schweben. Edgar Hertlein hat daraus den Schluss gezogen, dass Masaccio bewusst die Raumlogik der Menschen an dieser Stelle unterlaufen hat, um zu verdeutlichen, dass das Überirdische und das heißt, die Gegenwart Gottes, perspektivisch nicht dargestellt werden kann. Er hat sozusagen eine Leerstelle für die Transzendenz geschaffen, die er aber im Bild dennoch zur Anschauung gebracht hat.

Also müsse er eigentlich hinter dem Kreuz in der Luft schweben. Edgar Hertlein hat daraus den Schluss gezogen, dass Masaccio bewusst die Raumlogik der Menschen an dieser Stelle unterlaufen hat, um zu verdeutlichen, dass das Überirdische und das heißt, die Gegenwart Gottes, perspektivisch nicht dargestellt werden kann. Er hat sozusagen eine Leerstelle für die Transzendenz geschaffen, die er aber im Bild dennoch zur Anschauung gebracht hat.