Kunst als Welterkenntnis?

|

Schaut doch wenigstens hin!Zur kunstgeschichtlichen Blindheit mancher documenta-Kritiker:innenAndreas Mertin Als Ende Juli 2022 erneut Bilder auf der documenta gefunden wurden, die des Antisemitismus‘ verdächtig waren, haben deutsche Politiker:innen sehr schnell, sehr scharfe Urteile abgegeben – ohne freilich selbst vor Ort die inkriminierten Objekte in Augenschein genommen zu haben. Das Problem kann ja offenbar nicht das Zeigen der Bilder selbst sein – sonst dürften die nun gefundenen Abbildungen auch nicht in der Presse gezeigt werden. Dort werden sie aber munter präsentiert und sie verbreiten sich so viel besser, als es die über dreißig Jahre alte Broschüre aus Algier vor Ort im Fridericianum jemals hätte erreichen können.[1]

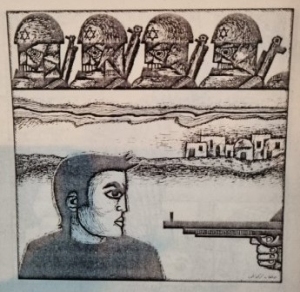

Die FAZ untertitelte die Abbildung mit der Zeile: „Der Jude als potentieller Kindermörder. Eine Karikatur aus der algerischen Broschüre“.[2] Andere, wie etwa Helge Lindh, der kulturpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagten laut FAZ, der Stil des Bildes lasse „unmittelbar an typische NS-Karikaturen“ denken.[3] Das ist meines Erachtens eine ziemlich gewaltsame Interpretation, die einer näheren Überprüfung schlicht nicht standhält. Zunächst einmal sei festgehalten: dies ist tatsächlich ein Propaganda-Kunstwerk (allerdings keine Karikatur) in der gewaltbestimmten politischen Auseinandersetzung im Nahen Osten der 80er-Jahre, es ist nicht objektiv, sondern stellt höchst subjektiv eine bestimmte Perspektive dar: die arabische. Die israelischen Soldaten, durch den Davidstern auf dem Helm kenntlich gemacht, werden nicht naturalistisch dargestellt, sondern eher als roboterhafte Krieger. Die Waffe, die sich auf den jungen Mann (und nicht auf ein Kind!) richtet, wird von einem nicht bestimmbaren Individuum außerhalb des Bildes getragen. Was können wir zu dieser Bildkonstruktion sagen? Gibt es Übereinstimmungen zur Ikonographie der Ritualmordlegende?

Man wird in der Grafik des syrischen Künstlers und Kunstprofessors Burhan Karkoutly (Damaskus 1933 – Berlin 2003) unschwer eine Anspielung auf Pablo Picassos Bild erkennen können. Er verlagert in einer für seine Kunst typischen Art und Weise die Konstellation indem er die Soldaten an den oberen Bildrand setzt, behält aber die Bezüge auf das Vorbild bei. Das lässt nun daran zweifeln, dass es hier um die Ritualmordlegende geht. Vielmehr wird von Burhan Karkoutly an eine Tradition durchaus parteiisch zu nennender Kunstwerke angeknüpft, die 1814 mit Francisco Goyas „Erschießung der Aufständischen“ einsetzt, sich 1868 mit Edouard Manets „Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko“ fortsetzt, 1927 noch einmal von Otto Dix mit dem heute verschollenen Gemälde „Straßenkampf“ aufgegriffen wird und 1951 mit dem erwähnten Gemälde von Picasso sicherlich nicht seine letzte Adaption gefunden hat. Meines Erachtens sollte man doch über so viel Grundkenntnisse der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte verfügen, um das erkennen zu können. Wenn man diese konkreten Bezüge nicht wahrnimmt, sollte man besser schweigen und nicht willkürlich seinen wilden Assoziationen folgen. Man hilft dem Kampf gegen Antisemitismus nicht, wenn man falsche Thesen aufstellt.

Nun bietet Google bei seiner Bildersuche ein ganz einfach zu bedienendes Instrument an, um den eigenen visuellen Vorurteilen auf die Spur zu kommen und sich den tatsächlichen Gegebenheiten zu nähern. Man fertigt zunächst ein Abbild des zu untersuchenden Werkes an, speichert es auf der Festplatte, klickt dann auf das kleine Kamerasymbol in der Suchleiste und lädt das Bild hoch. Google untersucht das Bild dann mit seinen Algorithmen und versucht es zum einen zu identifizieren (das interessiert uns hier nicht, weil wir den Urheber bereits kennen) und stellt zum anderen ähnliche Bilder bereit. Und das ist das entscheidende Moment: welche Bilder sind dem inkriminierten Bild vergleichbar? Wenn es so eindeutig nationalsozialistisch präfiguriert wäre, müsste Google uns auf zahlreiche nationalsozialistische Karikaturen und Hetzbilder verweisen. De facto kommt kein einziges(!!) Bild aus der Bildprogrammatik des Nationalsozialismus in Googles Ergebnisliste vor. Daraus kann man schließen, dass die Zuordnung des inkriminierten Bildes zur nationalsozialistischen Propaganda willkürlich und eine reine Kopfgeburt war. Die Logik lautete schlicht: das Bild wendet sich gegen Israel, dann muss es sich wohl nationalsozialistische Bildprogrammatik bedienen. So ist es aber nicht, die Welt ist vielfältiger, als manche meinen.

Von den Kritikern der documenta fifteen sollte man aber erwarten können, dass sie die rigiden Standards, die sie gegenüber anderen geltend machen, auch selbst einhalten, sonst arbeiten sie mit Doppelstandards. Wenn man behauptet, eine ausgestellte Grafik sei eine typische NS-Karikatur, muss man das auch belegen. Es lässt sich jedoch zeigen, dass der Künstler an die Anti-Kriegsbilder in der Tradition Goyas, Manets, Dix und Picassos anknüpft. Aber, so viel wird immer deutlicher, von Bildender Kunst verstehen die Kritiker eigentlich gar nichts, es geht ihnen um Symbolpolitik. Und da reicht es offenbar, wenn Menschen entlassen und Bilder aus der Ausstellung genommen werden. Ich finde das skandalös. Postskriptum

Nun glaube ich nicht, dass die Werke von Burhan Karkoutly zu den verkannten Werken der europäischen Kunstgeschichte gehören, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass sie in Deutschland gebannt werden sollen, aber eben nicht, weil sie antisemitisch sind – das sind sie nicht -, sondern weil uns ihr Inhalt bzw. ihre Gesinnung nicht gefällt. Das aber ist ein Kennzeichen totalitären Denkens. Die Neigung dazu, all das zu tabuisieren oder zu verbieten, was uns nicht gefällt, tragen wir alle in uns. Es gehört zur Zivilisation, dem nicht nachzugeben, ja ihm auch im öffentlichen Diskurs zu widerstehen. Ich habe aus guten Gründen eine andere Meinung zu den Vorgängen, die Burhan Karkoutly auf seinen Bildern meint darstellen zu müssen. Aber ich werde das Recht seiner Kunst verteidigen, das Recht darauf, dass man sich mit ihr auseinandersetzt und sie nicht verbietet oder bannt. Die Säuberung der Kunsttempel[5] sollten wir mit dem Nationalsozialismus hinter uns gelassen haben. Die freie Gesellschaft sucht das Gespräch, die Konfrontation, den Widerspruch – aber sie bringt keine Stimmen zum Schweigen. Anmerkungen[1] Sie war den bisher vermutlich 200.000 Besucher:innen der documenta fifteen nicht aufgefallen. [2] https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/documenta/documenta-pruefung-auf-antisemitismus-von-politikern-gefordert-18204478.html [3] Ebd. [4] Und der Rekurs auf Émile Zola ist an dieser Stelle deshalb wichtig, weil sein ‚J’accuse‘ wichtig war für die neue Sicht auf die Dreyfus-Affäre. Es geht darum, Fehlurteile zu vermeiden. [5] Willrich, Wolfgang (1937): Säuberung des Kunsttempels. Eine kunstpolitische Kampfschrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art. München: J.F. Lehmann. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/138/am764.htm |

Einige Politiker:innen und Journalist:innen behaupten nun, auf der rechts abgebildeten Grafik werde die Kindertötung durch Juden dargestellt und dabei werde auf mittelalterliche Ritualmordlegenden zurückgegriffen.

Einige Politiker:innen und Journalist:innen behaupten nun, auf der rechts abgebildeten Grafik werde die Kindertötung durch Juden dargestellt und dabei werde auf mittelalterliche Ritualmordlegenden zurückgegriffen. Das inkriminierte Bild entspricht nun in etwa der Darstellung, die Pablo Picasso 1951 auf seinem Kunstwerk zum Koreakrieg gewählt hat („Massaker in Korea“

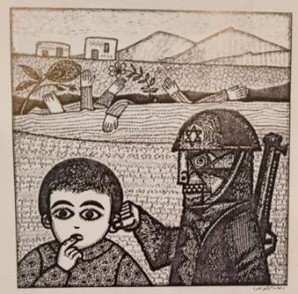

Das inkriminierte Bild entspricht nun in etwa der Darstellung, die Pablo Picasso 1951 auf seinem Kunstwerk zum Koreakrieg gewählt hat („Massaker in Korea“  Ähnliches lässt sich nun bei dem zweiten inkriminierten Bild des Künstlers zeigen. Wiederum ist der Stil nicht der des Stürmers, wiederum ist das Sujet interpretationsabhängig. Das Bild gehört in einen Zyklus von Werken, die sich aus arabischer Sicht mit den Lebenswirklichkeiten der Palästinenser:innen beschäftigen. Man muss Intention, Sujet und Perspektive nicht teilen, um doch sagen zu können, dass es sich eben nicht um ein „massiv antisemitisches“ Werk handelt, sondern nur um parteiisches. Die Entscheidung der documenta fifteen, sie als Dokument in der Ausstellung zu belassen, ist daher nachvollziehbar. Gut wäre es gewesen, diesen Entscheidungsprozess auch zeitnah vor Ort und in der Ausstellung selbst zu kommunizieren.

Ähnliches lässt sich nun bei dem zweiten inkriminierten Bild des Künstlers zeigen. Wiederum ist der Stil nicht der des Stürmers, wiederum ist das Sujet interpretationsabhängig. Das Bild gehört in einen Zyklus von Werken, die sich aus arabischer Sicht mit den Lebenswirklichkeiten der Palästinenser:innen beschäftigen. Man muss Intention, Sujet und Perspektive nicht teilen, um doch sagen zu können, dass es sich eben nicht um ein „massiv antisemitisches“ Werk handelt, sondern nur um parteiisches. Die Entscheidung der documenta fifteen, sie als Dokument in der Ausstellung zu belassen, ist daher nachvollziehbar. Gut wäre es gewesen, diesen Entscheidungsprozess auch zeitnah vor Ort und in der Ausstellung selbst zu kommunizieren. Als Edouard Manet sein Bild malte, fasste Émile Zola es mit den Worten zusammen: „Frankreich erschießt Maximilian“.

Als Edouard Manet sein Bild malte, fasste Émile Zola es mit den Worten zusammen: „Frankreich erschießt Maximilian“.