Kunst als Welterkenntnis?

|

||||||||||

|

01. August 2022 Liebe Leserinnen und Leser,

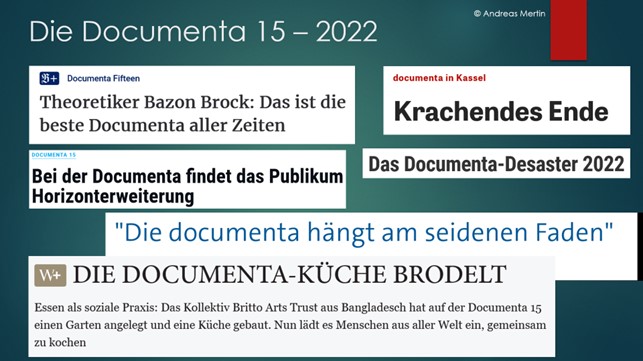

Es ist ein neuer kultureller McCarthyismus, der durch Deutschland tobt, nur dass es nicht mehr um Kommunismus und Antikommunismus geht. Die neue Verschwörungstheorie lautet: Antisemitismus ist überall, vor allem aber im Betriebssystem Kunst. Und wer Antisemit ist, bestimmen die Kritiker, da wird auf die Religion der Kritisierten keine Rücksicht genommen. Selten wurden so viele Juden pauschal als Antisemiten denunziert, es reichte, wenn sie die Jerusalemer Erklärung [PDF] unterschrieben hatten. Und deshalb wird nun die kulturelle Gleichschaltung gefordert, Kultur darf nur noch stattfinden, wenn sie vorher staatlich geprüft wurde. Man fühlt sich an finsterste Zeiten der deutschen Geschichte erinnert, etwa an das obrigkeitsstaatliche Denken des 19. Jahrhunderts, oder die Kulturzensur durch den Nationalsozialismus im Dritten Reich und den Sowjetstalinismus in der DDR. Sie alle eint, dass sie Kultur vorab prüfen wollen, bevor sie sich öffentlich artikulieren darf. Jedem sollte klar sein, dass unter diesen Bedingungen ein Gutteil der europäischen Kultur nicht zustande gekommen wäre. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass das Betriebssystem Kunst ein gutes Stück seiner humanitären Feinfühligkeit verloren hat, dass auch in der Kunst selbst Gesinnung an die Stelle von künstlerischer Arbeit getreten ist. Die Brutalität, mit der auf der gegenwärtigen Documenta alle Werte der europäischen Aufklärung und mit ihr der europäischen Kunstgeschichte für obsolet erklärt wurden, ist erschreckend. Es war daher kein Zufall, dass mit dem Schleifen aller Kriterien auch jene Werke an die Oberfläche kamen, denen Humanität eben kein Anliegen, die Herabsetzung des Anderen aber ein selbstverständliches agitatorisches Mittel war. Wer meint, im Interesse der Sache die Menschenwürde des Anderen mit Füßen treten zu können, wer die europäische Kunstgeschichte als Recyclinghof für Hamas-Propaganda meint nutzen zu können [Andreas Mertin: Wenn Bilder töten], verrät die Werte, die die documenta seit 67 Jahren bestimmt haben. Es ist so gesehen auch die Kunst der documenta selbst, die diese Institution fraglich werden ließ.

Kunst und Kultur wurden in diesem Sommer von zwei Seiten in die Zange genommen: von jenen, die die westlichen Kulturwerte für erledigt erklärten und durch politische Propaganda ersetzten, und von jenen, die zur Verteidigung der europäischen Werte die Kunst künftig politisch disziplinieren wollen. Ob sich das Betriebssystem Kunst von diesem Zwei-Fronten-Krieg jemals erholen wird, ist nicht absehbar. Um die jeweilige Documenta beurteilen zu können, ist es immer hilfreich, einen Blick auf die Kritik und die Erfahrungen der letzten documenta zu werfen. Manches relativiert sich dann und wird quasi als rituelle Infragestellung jeder documenta kenntlich, anderes schärft sich, weil tatsächliche Brüche erkennbar werden. Aus diesem Grund eröffnet diese Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik mit einem Rückblick und einem Rundgang über die Documenta des Jahrs 2017. Gelegenheit dazu bietet ein Vortrag, den der Herausgeber auf der Tagung Die documenta 14 - Ein Blick zurück nach vorn der Ev. Akademie Hofgeismar im 2018 gehalten hat. Die Tagung wurde seinerzeit vom Documenta Forum veranstaltet und sollte eine Art RetroPerspektive bieten. In der Rubrik VIEW fordert Andreas Mertin, die Kunstwerke zunächst einmal anzuschauen und über die documenta zu gehen, bevor man über sie urteilt und über sie redet. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, kann aber heute nicht mehr vorausgesetzt werden. Volker Beck, einer der (vor)lautesten Kritiker dieser documenta, räumte freimütig ein, diese überhaupt noch nicht besucht zu haben, als er seine Kritik äußerte. Noch vor wenigen Jahren wäre solch ein Verhalten kulturell nicht toleriert worden, man hätte den Kritiker zu Recht mit Verachtung gestraft. So aber muss man tatsächlich fordern: First see and walk, then judge and talk!

Unter RE-VIEW finden die Leser:innen eine Kurzrezension von Harald Schroeter-Wittke zur praktisch-theologischen Musikwahrnehmung und eine Kurzvorstellung eines Buches, das der frühere Herausgeber dieses Magazins Dietrich Neuhaus gerade publiziert hat. POST: Und da der Ukraine-Krieg weiter wütet und Menschen tötet, trägt Andreas Mertin noch einen popkulturellen Protestsong nach, der ihm in der letzten Ausgabe noch nicht bekannt war: Pink Floyds „Hey, hey. Rise up“.

Für dieses hoffentlich kontroverse Heft wünschen wir eine erkenntnisreiche Lektüre! Andreas Mertin, Wolfgang Vögele und Karin Wendt

Leserinnen und Leser, die Beiträge zu einzelnen Heften einreichen wollen oder Vorschläge für Heftthemen haben, werden gebeten, sich mit der Redaktion in Verbindung zu setzen.

|

||||||||||

seit einem halben Jahr wird nun in Deutschland um ein Phantom gestritten: eine angeblich durch und durch antisemitische Documenta fifteen. Seit einem halben Jahr durchforsten Gesinnungsschnüffler die Biografien und Verlautbarungen von Künstlerinnen und Künstlern, von Kuratorinnen und Kuratoren, Kunstberaterinnen und Kunstberatern darauf, ob sich irgendetwas zu Israel finden ließe, was gegen sie verwendet werden kann. Die Säuberung der Kunsttempel kann ihnen nicht schnell und radikal genug vorangehen. Es ist ein schreckliches Szenario, das wir zurzeit erleben. Mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen wird Ideologie der Kunst vorgeordnet, wird die Staatshörigkeit von Kunst und Kultur gefordert, wird die Möglichkeit der Betrachtung Bildender Kunst von der ideologischen Einstellung ihrer Urheber abhängig gemacht.

seit einem halben Jahr wird nun in Deutschland um ein Phantom gestritten: eine angeblich durch und durch antisemitische Documenta fifteen. Seit einem halben Jahr durchforsten Gesinnungsschnüffler die Biografien und Verlautbarungen von Künstlerinnen und Künstlern, von Kuratorinnen und Kuratoren, Kunstberaterinnen und Kunstberatern darauf, ob sich irgendetwas zu Israel finden ließe, was gegen sie verwendet werden kann. Die Säuberung der Kunsttempel kann ihnen nicht schnell und radikal genug vorangehen. Es ist ein schreckliches Szenario, das wir zurzeit erleben. Mit einer Selbstverständlichkeit sondergleichen wird Ideologie der Kunst vorgeordnet, wird die Staatshörigkeit von Kunst und Kultur gefordert, wird die Möglichkeit der Betrachtung Bildender Kunst von der ideologischen Einstellung ihrer Urheber abhängig gemacht.

Christian Weidemann hat sich durch seinen Besuch der documenta fifteen und ein Projekt vor Ort herausfordern lassen, einen Essay über die Demokratie der Bienen beizusteuern. Das ist ja, was die documenta von uns erwartet: dass wir mit ihr ins Gespräch kommen, ihr widersprechen oder ihre Gedanken zuspitzen. Vielen Dank dafür!

Christian Weidemann hat sich durch seinen Besuch der documenta fifteen und ein Projekt vor Ort herausfordern lassen, einen Essay über die Demokratie der Bienen beizusteuern. Das ist ja, was die documenta von uns erwartet: dass wir mit ihr ins Gespräch kommen, ihr widersprechen oder ihre Gedanken zuspitzen. Vielen Dank dafür! Michael Waltemathe ist –

Michael Waltemathe ist –  In den CAUSERIEN umkreist Andreas Mertin unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten die aktuelle documenta: es sind durchaus heterogene Wutausbrüche, Widersprüche, verzweifelte Ironien über das, was sich in Kassel, vor allem aber jenseits von Kassel über die Kunst der documenta fifteen ergoss. Er kritisiert die Blindwütigkeit mancher Kritiker:innen, die sich die Bilder, die sie kritisieren, nicht einmal anschauen und nur wilde Behauptungen aufstellen. Er fragt sich ironisch, ob die documenta fifteen nicht ein gut getarnter Versuch des Neoliberalismus ist, selbst noch die postkolonialen Kunstbewegungen einzukaufen, so wie es uns in der ersten Folge der Kultserie Kir Royal vor Augen geführt wird. Und fragt verzweifelt, ob es nicht besser wäre, künftig auf die documenta zu verzichten, bevor man beginnt, ihr politische Kontrollinstanzen vorzuschalten, die von der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth gemanagt werden.

In den CAUSERIEN umkreist Andreas Mertin unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten die aktuelle documenta: es sind durchaus heterogene Wutausbrüche, Widersprüche, verzweifelte Ironien über das, was sich in Kassel, vor allem aber jenseits von Kassel über die Kunst der documenta fifteen ergoss. Er kritisiert die Blindwütigkeit mancher Kritiker:innen, die sich die Bilder, die sie kritisieren, nicht einmal anschauen und nur wilde Behauptungen aufstellen. Er fragt sich ironisch, ob die documenta fifteen nicht ein gut getarnter Versuch des Neoliberalismus ist, selbst noch die postkolonialen Kunstbewegungen einzukaufen, so wie es uns in der ersten Folge der Kultserie Kir Royal vor Augen geführt wird. Und fragt verzweifelt, ob es nicht besser wäre, künftig auf die documenta zu verzichten, bevor man beginnt, ihr politische Kontrollinstanzen vorzuschalten, die von der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth gemanagt werden.