Lehren aus der documenta fifteen

|

Zwischen Begehren und Belohnung: Geld, Moral, DramaRelata eines widersprüchlichen BeziehungsgeflechtsHans J. Wulff

„Geld regiert die Welt!“ In der Welt der Aperçus, Sprüche und Weisheiten der Alltagswelt gebührt dem Geld eine sichere Position. Kondensierte Wahrheiten, Einsichten in die Innenstruktur der bürgerlichen Werte? Kommt darum vielen Krimis, die der Devise „Folge dem Geld!“ folgen, darum hoher Realismus zu? Weil das Geld material gewordene Sigle für Glück und Selbstbestimmung ist, aber auch Antriebskraft mächtiger krimineller Energien? Geld ist in der bürgerlichen Welt immer greifbar, gleichgültig, ob es da und verfügbar ist oder ob es fehlt und zu Handeln in Armut verurteilt. Der (plötzliche) Verlust des Geldes wird so ebenso zum Anlass zum Geschichtenerzählen wie der (unverhoffte) Gewinn desselben (wenn man einen Schatz findet oder gewinnt). Die Suche nach dem Geld und seiner Substitute wird schnell greifbar als eines der tiefsten Motive, die die (schlechten) Helden von Geschichten antreibt (viel stärker noch als die Alltagsmenschen, die oft ganz anderen Zielen und Werten nachhängen); gerade weil der Antrieb des Verbrechens der Selbstgewinn ist, können Typen wie Robin Hood, die für die Umverteilung des Reichtums sorgen, dagegen zu (guten) Helden werden. Nichts steht fest. Die Ordnung des Besitzes zeigt sich auch als Ordnung der Macht. Und die Enteignung kann ein Akt der Befreiung und der Gerechtigkeit sein ebenso wie ein Akt der Willkür und der Unterdrückung – gemessen wird immer am Maßstab des Geldes und seiner Erscheinungsformen, an der Möglichkeit der Verfügung darüber oder des Ausschlusses.

Armut, Reichtum, Risiken und Unterschiede: Geld als dramatisches DingsymbolGeld mag zwar in vielen Erscheinungsformen als manifestes Ding vorliegen. Es erschöpft sich aber nicht als Objekt, sondern muss erschlossen werden – durch seine handlungsfunktionellen Rollen, durch seine Funktionen der Charakterisierung von Figuren oder Figurengruppen, durch subjektive Bedeutungen. Wer über Geld sprechen will, muss vor allem über (möglichen, verlorenen und erstrebten) Besitz sprechen. Geld ist nicht frei, sondern gebunden. An denjenigen, der es besitzt (also: über es verfügen kann). Und auch über diejenigen, die es nicht besitzen; die es haben wollen, denen es weggenommen wurde, die es verloren haben. Und diejenigen, die Schulden haben (sozusagen „negatives Geld“), die selbst wieder gebunden sind durch die Pflicht, es dem Besitzer zurückzuerstatten. Geld gehört so einer Ordnung des Besitzens an, einer gleichzeitigen Ordnung des Erstrebens, zudem noch einer normativen Ordnung, die den Besitz schützt und die Nichtbesitzenden unter das Regiment von Pflichten zwingt. Gerahmt ist dieses Geflecht von Ordnungen durch die Indexikalität des Geldes, die auf die unübersehbar große und vielfältige Menge der Gegenstände verweist, die erst den Wert des Geldes erfassbar machen – ein soziales Wissens- und Glaubenssystem, das das Geld erst erschließt und das seinerseits nicht nur von einem Horizont alltäglichen Wissens, sondern zudem noch von einem Rechtssystem abgesichert wird.

Doch ist das Spiel komplizierter, auch für den Reichen. Etwas zeigen, das Reichtum anzeigt; und gleichzeitig über den Preis stöhnen oder über die Handwerker klagen – auch das gehört zusammen, weil exaltiertes Reich-Sein wenig Ansehen genießt (und sogar als moralische Arroganz, als empathische Inkompetenz, vielleicht sogar als minderbemittelte Fähigkeit, sorgsam mit der Privilegiertheit des Reichtums umzugehen). „Pecunia non olet!“ – auch das gehört zum Allgemeingut des Wissens; aber die Botschaft verfängt nur, weil das Geldhaben eben doch stinkt. Das Geld selbst ist neutrale Materie, seelenlos, selbst als ästhetisches Objekt ohne großen Reiz. Es hat Wert erst dann, wenn es als Zugang zum Konsum wahrgenommen wird, und in diesem Sinne wirkt es wie ein Gutschein zu kommendem Nutzen oder gar Lustgewinn.

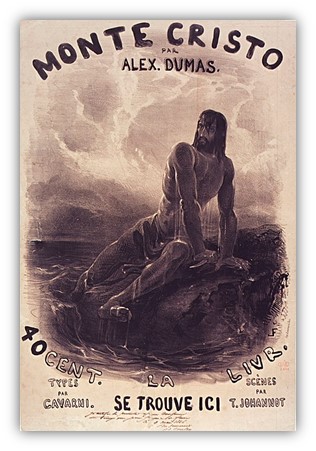

Oft ist von der „Wertaufbewahrungsfunktion“ des Geldes die Rede, das seine Nutzung als Tauschmittel sozusagen verschiebbar macht. Darum auch ist das Sparen eine der signifikantesten Umgangsform von Figuren mit dem Geld. „Wer spart, schließt einen Handel mit der Zukunft ab“, hat G.B. Shaw angeblich einmal gesagt. Sparen ist ein Ausgriff auf (oft unklare und ungewisse) Pläne. Es beugt schlechten Zeiten vor. Es dient der Erhaltung der gewohnten Alltagswelt, gestattet Reparaturen und ermöglicht Ersatzbeschaffungen, sogar gelegentliche Luxus- und Genuss-Ausgaben. Es kann auch großen Zielen untergeordnet werden, die erst in der Zukunft erreicht werden können („Spare, spare, Häusle baue!“). Oder dem Wohlergehen der Nachkommen dienen. Gespartes gibt das Gefühl der Sicherheit und des Schutzes vor den Unbillen des Lebens. Der Verlust des Gesparten enthält immer auch die Gefahr einer Beschneidung der Zukunftsentwürfe der kleinen Lebenswelten der Sparer – gleichgültig, ob sie einer allgemeinen Geldentwertung zum Opfer fallen, ob sie enteignet werden (wie die jüdische Bevölkerung in der Nazi-Zeit) oder ob sie das Gesparte Betrügern anvertraut haben. Über aller (klein-)bürgerlichen Alltagspraxis droht die Gefahr der Verarmung (und im Extremfall: des Ausschlusses aus dem ökonomischen und sozialen Kreislauf des Alltagslebens).[1] Insofern gehört das „finanzielle Polster“ (sozusagen als „latente Wohlhabenheit“) zu den Phantasien bürgerlicher Lebensgestaltung. Dem Gesparten zur Seite tritt eine (ebenso latente) Angst vor dem Geld gewordenen Gefühl sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit. Es mag dieses Doppel von Vorsorge und Angst sein (neben der Erfahrung von Armut), die Erzählung von Schätzen zu so prominentem Sujet des Erzählens gemacht haben.[2] Nun bedürfen Schätze mindest der Aufladung mit subjektivem Wert-Empfinden (weshalb Schmuck, Münz- und Briefmarkensammlungen und anderes mehr zu „persönlichen Schätzen“ werden können, die nicht nur versteckt, sondern vielleicht sogar in Safes geschützt werden). Ist die persönliche Bindung von Besitzer-und-Schatz verloren gegangen, dann wird der Schatz zu „verlorenem Wert“. Einen Schatz zu finden, ermöglicht darum eine momentane Transformation zu einem Reichen und befähigt ihn damit zu einem anderen Lebensstil. Schätze selbst zeugen immer von vergangenem Reichtum, die Wertmittel sind fast immer als wertbeständige Objekte manifestiert (Edelsteine, Schmuck und Gold insbesondere, neuerdings auch Kunstgegenstände); Das Motiv des Schatzes ist in seinen neueren dramatischen Bedeutungen bereits in der Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts verbreitet, man denke an Robert Louis Stevensons Roman The Treasure Island (1883) oder an den nicht minder populären Roman King Solomon’s Mines von H. Rider Haggard (1885), aber auch an Alexandre Dumas‘ Roman Le Comte de Monte-Cristo (1844-46), in dem der Schatz, in dessen Besitz während der Verbannung gerät, wie ein theaterhaft eingebrochener deus ex machina den zweiten Teil der Erzählung ermöglicht; und manches gar wie das „Rheingold“ aus dem mittelalterlichen Nibelungenlied gehört der Fama an.

Dann würde der Überfall auf Fort Knox in dem James-Bond-Film Goldfinger (1965, Guy Hamilton) zwar immer noch einem sagenhaften Goldschatz gelten, aber eigentlich einem anderen Kapitel der Motivgeschichte des Film-Geldes angehören. Der Film machte schon zu Zeiten seiner Uraufführung den Eindruck, in Überhöhung älterer Genre-Vorbilder einen „Super-Coup“ von „Super-Gangstern“ zu inszenieren; neuere Filme (wie Now You See Me, 2013, Louis Leterrier) transformieren den Überfall und den Diebstahl gleich in die Sphäre der Zauberei, in ein Imaginarium am Rande des Diegetischen.

Das Geld und die TugendenNatürlich ist Geld in allen seinen Erscheinungsformen ein kultureller Gegenstand. Doch die Kategorien des gesellschaftlichen Verkehrs, die dem Geld korrespondieren, sind durchweg anders fundiert. Es sind (selbst wieder relative) Kategorien von Reichtum, Wohlhabenheit, Armut, die juridikable Qualität des Besitzens, die Zugehörigkeit zur Klasse der Besitzenden (oder der Besitzlosen) und ähnliches mehr. Es sind die Horizonte des Geldes, seine Kontexte, die es als gesellschaftliche Tatsachen erschließen. Dazu bedarf es des Handelns von Akteuren – und es sind die Handlungen selbst, die die Sinnhorizonte kalkulierbar und beschreibbar machen, in die es jeweils eintritt. Völlig zu Recht wird manchmal die Performativität des Geldes als die Qualität nominiert, die es an die symbolischen und materialen Austauschprozesse einer Gesellschaft und an die Symboliken der Statuskommunikation anschließt.[3] Die Offenheit (oder gar Leere) des signifikativen Apparates „Geld“ wird so an eine unbestimmte und diffus erscheinende Handlungsdimension des „Umgehens mit Geld“, in dem nun andere semiotische Felder symbolischen Verkehrs erschlossen werden (wie etwa die Artikulation innergesellschaftlicher Unterschiede – von der Darstellung von Status-Differenzen bis hin zur Differenzierung von lifestyles). Damit tritt es aber auch in ein Feld permanenter Veränderung ein. Und sie verlagert damit auch den Fokus, in dem die funktionalen Optionen des Geldes zu einer operativen Aufgabe der Subjekte werden, vom Umgang mit Verarmung – etwa ehemals „Reicher“ – über den glücklichen Erwerb von Reichtum – etwa von sogenannten „Neureichen“– bis hin zu den „Zufallsreichen“ – die z.B. durch einen Lottogewinn oder Erbschaft in plötzlichen Besitz gelangen; in allen diesen Fällen müssen sich die Akteure neu in einem ihnen ungewohnten Ausdrucks- und sozialen Subssystem darstellen (ein dramatischer Vorwurf, der die Figuren von vornherein in Rollendistanz erfasst).

Ohne die These einer universalen Kommodifizierung der sozialen Alltagswirklichkeit im Hochkapitalismus als Fluchtpunkt einer dergestalten Semiotik des Geldes erschließen zu wollen, so muss doch der Blick auf eine ganze Reihe sozialer Institutionen, Verhaltensregulationen und Glaubens-/Wissenssysteme gelenkt werden, die die möglichen Wirkungskreise des Geldes begrenzen und kontrollieren, ihm oft andere Wertvorstellungen entgegensetzen, so dass die Beziehung zum Geld auch zum Gradmesser der Tugendhaftigkeit derjenigen werden kann (vielleicht auch ihrer „Untugendhaftigkeit“), die das Geld besitzen, die es erstreben, die ihm nachjagen, es zum zentralen Thema ihres Lebens und Wünschens machen. Dass das Geld verführerisch ist, dass es „schlechte“ Charakterzüge fördern und jedes Streben nach dem „sittlich Guten“ überlagern oder verdrängen kann, ist nicht erst in der Neuzeit auch ein Thema der Künste gewesen – weil ein Tiefenthema der Künste immer auch die Problematik der Tugenden (der virtutes im ethischen Sinne). Insbesondere Geiz und Habgier galten als Todsünden.[4] Die „Geldsubjekte“ des neueren Films[7] sind Problemfiguren, die von Gier und Geiz zerfressen sind und haben als Blasierte oder Zyniker elementare Fähigkeiten der sozialen Bindung verloren. Die meisten Filme der kleinen Themengruppe spielen im Milieu von Börse, Banken und Finanzwirtschaft, die Protagonisten arbeiten als Börsenmakler und Investmentbanker. Dass sie geprägt werden durch die Ideologie der „New Economy“, bleibt im Dunklen – dass der Einzelne sich ganz dem Diktat der Selbstoptimierung unterwirft, von aller Erfahrung von Ungleichheit oder gar systemischer Ungerechtigkeit abblendet und ganz Selbstdarstellung und narzißtischem Selbstgenuss und gerade aus dieser extremen Individualisierung Identität generiert. Dass die Charakterzüge der Kernfiguren sich an den Rahmenbedingungen der (neueren) Finanzwelt orientieren, deutet auf eine nur sozialgeschichtlich auflösbare Interaktion des Handlungsraums, in dem moralische Extremfiguren sich ausleben und selbst erfahren können, und der dazu nötigen sozialen Isolation der Figuren wie auch der Überhöhung der symbolischen Bedeutungen eines am Geld messbaren „Erfolgs“ hin – eine symbolische Solidarität, die auf die desozialisierenden Effekte derartiger subjektiver Programme hinweist. Schon ältere Geldtheorien (insbesondere die Georg Simmels) hatten bereits auf diese moralisch negative Seite des Geldes hingewiesen, ohne allerdings näher auf die neueren Kontexte neoliberal gefasster Geld-Kommunikation und -Bedeutungen einzugehen oder eingehen zu können.[8]

Ob man es tatsächlich mit einer tieferen Dissoziation von Figuren und sozialem Environment rechnen muss, könnte eine psychohistorische Interpretation der Geldsubjekte beleuchten. In der psychoanalytischen Theorie des Geldes[10] gilt die suchtartige Verklammerung von Individuum und Geld als fehlerhafte Bewältigung der analen Phase der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung, derzufolge ein Geiziger es als Lustgewinn empfindet, Geld zu erwerben, es anzuhäufen und zu behalten. Dies stellt eine Übertragung dar. Vereinfacht gesprochen: Geld wird zu einem Substitut von Verdauungsendprodukten, der tiefere Sinn von Geiz zu einem narzißtischen Selbsterlebnis des Geizigen, konstituiert sozusagen erst das „Geldsubjekt“. So prominent diese These in der Psychoanalyse des Geldes auch ist, spielt sie in den neueren Reflexionen des Geldes aber keine Rolle. Das ist schmerzlich spürbar, wenn man etwa die Bindung des jungen Börsenmaklers an den alten Finanzhai Gordon Gekko in Wall Street (1987, Oliver Stone), einem der ersten Filme, die dominant im Börsenmilieu der New Economy spielen, so wenig als Faszination eines erfolgsuchenden Jungen durch die in sich ruhende Selbstgewissheit eines Narzißten ausliest, ein junger Mann, der nach Selbstbewährung sucht, der zunächst nicht ahnt, dass er sich auf ein Vorbild einlässt , das ein neoliberales Identitätsmodell lebt, das ihn am Ende dazu zwingt, die imaginäre Vaterfigur an die Finanzbehörde zu verraten. Geld als MediumEine ganze Reihe neuerer Untersuchungen zum Geld suchen es als Medium zu erfassen, durchaus in Differenz zu den Medientheorien im engeren Sinne. Andere Medien sind dort anders fundiert. In den meisten Listen und Taxonomien der Medien wird das Geld darum nicht aufgeführt. Auch wenn man die Fähigkeit, kommunikative Konstellationen formal zu entwerfen, so bedürfen alle Medien einer ausgedehnten und differenzierten Praxeologie, einer Welt des Gebrauchs kommunikativer Mittel. Erst in der Nutzung erschließen mediale Apparate ihre kommunikativen Optionen. Das Telephon und seine diversen Varianten der elektronischen Informationsübermittlung bedürfen des Telephonierens als einer Tätigkeit, die an Sinn- und Gebrauchshorizonte anschließt, die ihrerseits der Kommunikation zugehören. Ob es sich zur Übermittlung eines fernen Liebesschwures, die Kunde eines Erdbebens in einem fernen Lande oder um die Verabredung der Lieferung einer Ware handelt, ist dem Telephon nicht abzulesen; aber es ist die technische Voraussetzung all dieser Gespräche. Dass es neue Möglichkeiten der interpersonalen Kommunikation eröffnet (basierend auf der Aktualität von Geschehen und Gespräch, auf der Intimität des kommunikativen Kontaktes, der Koordination von Handlungen mehrerer an verschiedenen Orten usw.), resultiert aus der technisch eröffneten Mittler-Funktion, in die es eintreten kann, aber es ist keineswegs die summa der dadurch ermöglichten Nutzungen. Selbst Mikromedien wie die Briefmarke erfüllt nicht nur die Funktion als Bezahlmittel der Beförderung und Teil interpersonaler Kommunikation, sie ist auch Gegenstand von Gestaltung (ästhetisches Objekt), sie verarbeitet Symboliken nationaler Identität, sie kann Objekt des Sammelns oder auch Wertobjekt jenseits allen Gebrauchwertes werden. Auch wenn man einer ökonomisch fundierten Auffassung des Geldes als Mittler von Tauschhandlungen anhängt, wird es schwierig, diese funktionale Rolle aber im Feld der Meritoria (von Leistungszulagen bis hin zu Kunstobjekten), der Spenden oder der Geschenke zu isolieren. Wenn Geld zum Zwecke der Korruption gegeben wird, wird es zu einem Element wesentlich komplexerer Handlungszusammenhänge, als dass man sie auf simplen „Tausch“ reduzieren könnte. Und auch der Spieler, der Geld stiehlt oder unterschlägt, bedarf nicht seiner Medialität, sondern weil es seine Teilnahme am nächsten Spiel ermöglicht. Geld ist gewissermaßen ein „leeres Zeichen“, weil sein Signifikat unbestimmt ist, höchstens eine Option kommenden Tausches (oder Genusses) repräsentiert; ob die gelegentlich erwähnte Qualität eines eigentlich wertlosen „Zwischensymbols“ diese Qualität eines reinen Funktionszeichens erfassen kann, bleibt offen (darin würde das Geld den syntaktischen Funktionszeichen der Sprache ähneln, das aber nur am Rande). Allerdings deutet die Tatsache, dass Geld in seinen diversen Erscheinungsweisen eines „Beglaubigungssystems“ bedarf, das dem kulturellen Wissen zugehört und das erst seine (latente) Werthaftigkeit begründet, deutet darauf hin, dass es in einem viel weiteren Horizont kulturellen Handelns erst interpretiert wird. „Geld“ ist ein Relatum, ein zweistelliges Objekt, das nur in seiner Repräsentation als Geldstück oder -schein greifbar ist, dessen eigentliche praktische Signifikanz erst in praxi manifest wird; als Signifikant kann es nur als Potential unübersehbar vieler und verschiedener Möglichkeiten erfasst werden; dem Realen des Geld-Habens tritt so ein irreal-phantasierbares Was-das-Geld-leisten-kann zur Seite.[11]

Nun macht es einen Unterschied, ob man vom realen Geld und vom realen Umgehen mit Geld handelt oder von seinen Repräsentationen in den Künsten (die Rede ist hier von elitären und populären Künsten gleichermaßen), weil sie quer zu diesen Überlegungen liegen. Karl-Markus Michels Diktum, dass man nur vom Gegenalltag erzählen könne,[13] gilt auch und – weil der Umgang mit Geld zu den alltäglichsten aller Verrichtungen zählt – insbesondere hier. Gegenalltag: Werden die Normen des Besitzens und Erlangens von Geld überschritten (durch Betrug, Diebstahl, Raub, Erbschwindel oder welche kriminelle Tat auch immer), ist ein Gegenstand gegeben, über den zu erzählen sich lohnt, gleichgültig, ob es um die Raffinesse oder Außerordentlichkeit der Tat geht (wie in den heist movies) oder um die Motive, die die Täter zur Tat veranlasst. Aus Geld und Besitz werden intentional aufgeladene Gegenstände des Dramas, die Normverletzung ist nur noch der Hintergrund des dramatischen Geschehens. Wirtschaftskriminelle Delikte (vom Steuerbetrug bis zum Erschleichen von Subventionen) weiten den Horizont aus, handeln hintergründig von Vergehen gegen die solidarische Ordnung der Gesellschaft und die Pflichten-Apparate, denen Besitz unterworfen ist (bis hin zur Verantwortung der Produktionsapparate gegenüber einzelnen Opfern und dem Kollektiv wie in diversen Öko-Geschichten des letzten halben Jahrhunderts).

Wie im Nachdenken über das Verhältnis von Spiel und Partie würde sich die Veränderung der institutionellen Fassung des Geldes auch darin spiegeln, dass sich das Geld selbst gewandelt hat – weil die Flüsse des Geldes die Regeln des Spiels ausmachen, nicht das Geld in seinen diversen Manifestationen selbst. Das Spiel ist mehr als die Summe der Partien, heißt es bei Wittgenstein einmal – weil das Spiel ein abstraktes Ensemble von Regeln ist. Darum kommt es auf die Regeln ebenso an wie auf die Obligationen, die Sanktionen und Gratifikationen, vielleicht auch auf die Fähigkeit der Spieler, Solidaritäten und Koalitionen einzugehen, wenn man entscheiden will, ob man noch das gleiche Spiel spielt. Oder ob es nötig und sinnvoll ist, die Regeln zu ändern. Es ist gerade die Ambivalenz der Figuren, die den Zuschauer dieser Filme zur Reflexion der Werte einlädt, die heute den Geld- und Warenverkehr regeln. Anmerkungen[1] Dass das Sparen darum auch einen Kern von „Spekulation“ enthält (auf die Werterhaltung insbesondere, gleichgültig, ob Geld verwahrt wird oder Sachwerte angehäuft werden), sei ebenso dahingestellt wie das dramaturgische Problem, wie man Armut darstellen kann. Beides wird in den wenigen Untersuchungen zum Thema ausgespart, oft unter „Mangel“ oder der soziologischen Kategorie „Prekariat“ subsumiert (wie in dem DFG-Projekt „Filmische Diskurse des Mangels“ [seit 2019]). Vgl. zur filmischen Thematisierung der „sozialen Frage“ in den Filmen der Zeit um 1900, einer Phase, die genauer untersucht wurde, in aller Kürze: Loiperdinger, Martin / Vogl-Bienek, Ludwig: Im Zeichen der Armut. In: Forschung. Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft 38,2, 2013,S. 10-14; ausführlich: Vogl-Bienek, Ludwig: Lichtspiele im Schatten der Armut. Historische Projektionskunst und Soziale Frage. Frankfurt: Stroemfeld 2016, sowie den Sammelband: Screen culture and the social question 1880-1914. Ed. by Ludwig Vogl-Bienek & Richard Crangle. New Barnet: John Libbey 2014. [2] Manche Narratologien des Geldes sprechen statt von „Wertaufbewahrungsfunktion“ denn auch von „Schatzfunktion“ (so etwa Ellenbürger, Judith: Schau|Werte. Bild- und Mediendiskurse des Geldes. Paderborn: Fink 2022, S. 40, 180ff). Dass die terminologische Verschiebung genau auf dem essentiellen Wandel vom Wertgegenstand zum dramatischen Objekt basiert und dass sich damit der ontologische Ort des Bezeichneten verschiebt, bleibt unbeachtet. Zu den allgemeinen Bedeutungen von „Schatz“ vgl. Waltner-Kallfelz, Isolde: Die Schatzsuche als religiöses Motiv. Schatz, Pretiosen, Kostbarkeiten. Wiesbaden: Harrassowitz 1993, bes. S. 15-17. [3] So etwa von Ellenbürger (2022 [Anm. 2], S. 28, 115, passim). [4] Vgl. Müller, Rolf: Habgier. Karriere einer Todsünde. Münster: Lit Vlg. 2021, Liebrand, Claudia: „In Greed We Trust: Oliver Stones Wall-Street-Filme.“ In: Die sieben Todsünden. Hrsg. v. Ingo Breuer, Sebastian Goth, Björn Moll & Martin Roussel. Paderborn: Fink 2015, S. 319-339, sowie Rosso, Luca: Geld und die sieben Todsünden. Diss. Luzern: Hochschule Luzern-Design & Kunst 2016. [5] Vgl. zur Selbstdarstellung der aufwendigen, manchmal orgiastischen Feste, die die „Geldmenschen“ des neuen Geldfilms veranstalten, v.a. am Beispiel von The Wolf of Wall Street (2013, Martin Scorsese) etwa Ellenbürger 2022 ([Anm. 2], S. 87ff, 117, 198). Vgl. dazu auch Hartz, Ronald / Kötschau, Simon: Zur Ästhetisierung der Finanzmärkte. Eine explorative Analyse des Films The Wolf of Wall Street. In: Ästhetik und Organisation. Ästhetisierung und Inszenierung von Organisation, Arbeit und Management. Hrsg. v. Ronald Hartz, Werner Nienhüser & Matthias Rätzer. Wiesbaden: Springer VS 2019, S. 161-188. [6] Zum besonderen Beispiel The Wolf of Wall Street (2013) vgl. Salek, Thomas A.: Money doesn’t talk, it swears: The Wolf of Wall Street as a homology for America’s ambivalent attitude on financial excess. In: Communication Quarterly 66,1, 2018, S. 1-19. [7] Vgl. Ellenbürger 2022 ([Anm. 2], S. 185-253). Vgl. auch die Analysen zum neueren „Geldfilm“ in: Global finance on screen. From „Wall Street“ to Side Street. Ed. by Constantin Parvulescu. London/New York: Routledge 2018, insbes.: Ignacio Ferrero, Marta Rocchi & Robert E. McNulty: „No ethics, no heroes. How immorality flattens Wall Street characters“, S. 142-160. Vgl. zudem Schmidt, Oliver: „Zum Teufel mit den Kohlen“. Geldmärchen-Filme im US-amerikanischen Kino der 1980er und 1990er Jahre. In: Judith Ellenbürger & Felix T. Gregor (Hrsg.): Bild Medium Geld. Bildkulturen und Medienreflexionen des Monetären. Paderborn: Wilhelm Fink 2019, S. 61-78. [8] Vgl. neuerdings Stegemann, Bernd: Die Öffentlichkeit und ihre Feinde. Stuttgart: Klett-Cotta 2021, bes. S. 142ff. [9] Vgl. Ellenbürger 2022 ([Anm. 2], S. 98ff, 194ff). Man mag auch die häufigen Besuche von „Geld-Menschen“ in Spielcasinos und ihre hohen Einsätze mit diesen Bindungen in Verbindung bringen (vgl. dazu etwa: Weber, Sebastian: „James Bond als Spieler. Zur Metapher des Spiels. Spielräume im Casino und darüber hinaus. In: Die Evolution des James Bond: Stabilität und Wandel. Hrsg. v. Stefani Brusberg-Kiermeier& Werner Greve. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, S. 63-73). [10] Vgl. bis heute Bornemann, Ernest: Psychoanalyse des Geldes. Frankfurt: Suhrkamp 1977. Vgl. auch die Studie Kogan, Ilany: Master of the universe: Scorsese’s The Wolf of Wall Street through a psychoanalytic lens. In: The American Journal of Psychoanalysis 78,3, 2018, S. 267-286, der das Selbsterlebnis des Helden nicht nur durch „abuse of drugs, hyper-sexuality, and his aggressive and self-destructive behavior“ herzustellen versucht, sondern der auch die motivische Präsenz der Vorstellung eines unsterblichen „Herrn des Universums“ historisch auslegt. [11] Insofern scheint die Annahme, die Metapher als semiotische Grundform des Geld-Zeichens anzusehen, wenig tragfähig zu sein; der Vorschlag stammt von Marshall McLuhan (Die magischen Kanäle: Understanding Media. Düsseldorf [...]: Econ 1992, S. 160 [zuerst 1964]); vgl. dazu Hartmut Winkler: Diskursökonomie. Versuch über die innere Ökonomie der Medien. Frankfurt: Suhrkamp 2004. Vgl. dazu auch Knut Hickethiers skeptische Rezension in: Medien & Kommunikationswissenschaft 52,4, 2004, S. 647-649. Zur Diskussion der Semiotizität des Geldes Hutter, Michael: Signum non olet. Grundzüge einer Zeichentheorie des Geldes. In: Rätsel Geld. Annäherungen aus ökonomischer, soziologischer und historischer Sicht. Hrsg. v. Waltraud Schelkle & Manfred Nitsch. Marburg: Metropolis 1995, 325-352. Zum Abgleich der Zeichenhaftigkeit des Geldes mit der Warentheorie Marx‘ vgl. Schröter, Jens: Das Geld und die Medientheorie. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft 18,1, 2018, S. 59-72. Eine nochmals andere Perspektive auf die signifikative Potenz des Geldes öffnet sich, wenn man eine Trennung zwischen dem Tausch (als vollzogenen Akt, in dem Geld tatsächlich als Zeichenträger nominiert wird) und seiner Verwendung etwa auf Rechnungen, Wechseln, Schuldverschreibungen und ähnlichem herstellt, weil letztere Nutzungen letztlich Versprechen auf mögliche (aber noch nicht vollzogene) Tauschhandlungen sind, die auf einem besonderen kommunikativen Kontrakt zwischen Handelnden beruhen. Vgl. dazu z.B. Burgdorf, Anna: Virtualität und Fiktionalität. Überlegungen zur Finanzwelt als „Vorstellungsraum“. In: Finanzen und Fiktionen. Grenzgänge zwischen Literatur und Wirtschaft. Hrsg. v. Christine Künzel & Dirk Hempel. Frankfurt/New York: Campus 2011, S. 107-118, hier S. 108 u. 116. [12] Nach einer Überlegung von Hörisch, Jochen: Geld. In: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hrsg. v. Christoph Wulf. Weinheim/Basel: Beltz 1997, S. 678-685; repr. in Hörischs Gott, Geld, Medien. Studien zu den Medien, die die Welt im Innersten zusammenhalten. Frankfurt: Suhrkamp 2004, S. 108-118, hier S. 111. Vgl. dazu auch Hartmut Winkler: Mediendefinition. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen/Reviews 21,1, 2004, S. 9-27. [13] In Michels „Unser Alltag: Nachruf zu Lebzeiten“ in: Kursbuch, 41, 1975, S. 1-40. [14] Darum auch sei der These Jochen Hörischs, Geld sei „das Medium einer ontosemiotischen Synthesis“ und „sorge für funktionale Korrelationen zwischen der Logik des Seins bzw. des Seienden (Ontologie) und der des Sinns bzw. der Zeichen (Semiologie)“, habe gar als „neuzeitliches Leitmedium die substantielle Ontosemiologie des Abendmahls“ übernommen, massiv widersprochen. Vgl. Hörisch (2004 [Anm. 12], S. 113) |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/139/hjw22.htm |

Man kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, das Elend von Ausbeutung und schlechter Arbeit hinter sich lassen und eintauchen in eine eigentlich abstrakte Welt des Reichtums (und vielleicht des Konsums wie die Prostituierte-Protagonistin in Pretty Woman [1990, Garry Marshall] oder die Welt reinen Selbstgenusses wie Onkel Dagobert bei den Ducks). Aber es gibt auch die Aufrufe zu Rechtschaffenheit, Bescheidenheit und Selbstbeschränkung: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist der Mark nicht wert!“ Und ganz allgemein, als eine Art Generalverdacht: „Geld verdirbt den Charakter!“

Man kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, das Elend von Ausbeutung und schlechter Arbeit hinter sich lassen und eintauchen in eine eigentlich abstrakte Welt des Reichtums (und vielleicht des Konsums wie die Prostituierte-Protagonistin in Pretty Woman [1990, Garry Marshall] oder die Welt reinen Selbstgenusses wie Onkel Dagobert bei den Ducks). Aber es gibt auch die Aufrufe zu Rechtschaffenheit, Bescheidenheit und Selbstbeschränkung: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist der Mark nicht wert!“ Und ganz allgemein, als eine Art Generalverdacht: „Geld verdirbt den Charakter!“ Für jede Dramaturgie ist das Geld ein Problem, weil es so schwer darzustellen ist. Gold und Silber und Edelsteine, ein Sack voller Silberlinge – sichtbarer Glanz, der auf Reich-Sein hindeutet. Luxuriöse Gebäude, teure Möbel, Kunstgegenstände – auch dieses nur Anzeichen eines Geld-Wertes, der wie eine Intermediärgröße erst berechnet (oder geschätzt) werden muss, der aber nicht unmittelbar sichtbar ist. Eine Rolle von Geldscheinen in der Tasche von Gangstern, ein ganzer Koffer voller Geldscheine – ja, hier wird Geld sichtbar. Aber nur im narrativen Kontext, nicht in seiner Rolle im Imaginarium bürgerlicher Gesellschaften oder im Alltag der Wertorientierungen der Handelnden.

Für jede Dramaturgie ist das Geld ein Problem, weil es so schwer darzustellen ist. Gold und Silber und Edelsteine, ein Sack voller Silberlinge – sichtbarer Glanz, der auf Reich-Sein hindeutet. Luxuriöse Gebäude, teure Möbel, Kunstgegenstände – auch dieses nur Anzeichen eines Geld-Wertes, der wie eine Intermediärgröße erst berechnet (oder geschätzt) werden muss, der aber nicht unmittelbar sichtbar ist. Eine Rolle von Geldscheinen in der Tasche von Gangstern, ein ganzer Koffer voller Geldscheine – ja, hier wird Geld sichtbar. Aber nur im narrativen Kontext, nicht in seiner Rolle im Imaginarium bürgerlicher Gesellschaften oder im Alltag der Wertorientierungen der Handelnden. „Über Geld spricht man nicht...“, sagt der Volksmund. „Aber man zeigt es!“, möchte man fortfahren, die vielen Beispiele, die man reportieren könnte ebenso im Sinn wie die Beispiele aus eigener Erfahrung. Zeigen als luxuriöses Auto, teure Kleidung, als Haus und Wohnung der gehobenen Klasse, teure Lokale, in denen man verkehrt. Geld ist nötig, wenn man seine Anwesenheit und die damit erworbene Potenz des Konsums zeigen will; und zeigt man nur die Indizien des Reichtums, ist „Geld“ (als Wissen um die Bedingungen des Besitzes und den relativen Reichtum der gezeigt en Objekte gleichzeitig) hintergründig mit anwesend. Allerdings lehrt uns die Empirie, dass das Zeigen von Armut von Scham begleitet ist, dass man darüber besser schweigt – außer man kokettiert mit der Armut, zeigt sich als Opfer von Schicksal und Gesellschaft; erst eine solche paradox anmutende Verkehrung der Werte des durch Geld ermöglichten Reichtums in die symbolische Maske des Armen generiert einen neuen, ideellen Wert, der aber nur diskursiv aufgehen kann (als Stolz derjenigen, die nicht zur Klasse der Reichen gehören).

„Über Geld spricht man nicht...“, sagt der Volksmund. „Aber man zeigt es!“, möchte man fortfahren, die vielen Beispiele, die man reportieren könnte ebenso im Sinn wie die Beispiele aus eigener Erfahrung. Zeigen als luxuriöses Auto, teure Kleidung, als Haus und Wohnung der gehobenen Klasse, teure Lokale, in denen man verkehrt. Geld ist nötig, wenn man seine Anwesenheit und die damit erworbene Potenz des Konsums zeigen will; und zeigt man nur die Indizien des Reichtums, ist „Geld“ (als Wissen um die Bedingungen des Besitzes und den relativen Reichtum der gezeigt en Objekte gleichzeitig) hintergründig mit anwesend. Allerdings lehrt uns die Empirie, dass das Zeigen von Armut von Scham begleitet ist, dass man darüber besser schweigt – außer man kokettiert mit der Armut, zeigt sich als Opfer von Schicksal und Gesellschaft; erst eine solche paradox anmutende Verkehrung der Werte des durch Geld ermöglichten Reichtums in die symbolische Maske des Armen generiert einen neuen, ideellen Wert, der aber nur diskursiv aufgehen kann (als Stolz derjenigen, die nicht zur Klasse der Reichen gehören).

In der Komödie Hollywood Party (1934, diverse Regisseure) fährt ein großes Auto vor, eine offenbar reiche ältere Frau fordert ihren Mann auf: „Zeig ihnen, dass du reich bist!“, woraufhin er einen 1000-Dollar-Schein aus der Tasche holt, ihn in die Luft hält und zerreißt: „Das kann man nur machen, wenn man reich ist!“ Geld, das in seiner Vorgriffsrolle auf Kommendes zerstört wird, das damit entmächtigt wird, weil es seiner Ermöglichungsmacht beraubt wird: Radikaler ist sinnlose Verschwendung kaum zu realisieren, weil das zweite Stellglied des Geldes – das Potential späteren Nutzens – vernichtet wird.

In der Komödie Hollywood Party (1934, diverse Regisseure) fährt ein großes Auto vor, eine offenbar reiche ältere Frau fordert ihren Mann auf: „Zeig ihnen, dass du reich bist!“, woraufhin er einen 1000-Dollar-Schein aus der Tasche holt, ihn in die Luft hält und zerreißt: „Das kann man nur machen, wenn man reich ist!“ Geld, das in seiner Vorgriffsrolle auf Kommendes zerstört wird, das damit entmächtigt wird, weil es seiner Ermöglichungsmacht beraubt wird: Radikaler ist sinnlose Verschwendung kaum zu realisieren, weil das zweite Stellglied des Geldes – das Potential späteren Nutzens – vernichtet wird.  Gangster, die sich ihre Zigarren mit Geldscheinen anstecken – deutlicher kann man die arrogante Gleichgültigkeit gegenüber der Wertsymbolik ganzer Gesellschaftsschichten nicht ausdrücken. Aber auch die Beute eines Raubzuges oder Eindrucks, die in Flammen aufgeht, wird zum Ausdruck essentiellen Scheiterns, obwohl die Täter gar nicht gestellt oder verhaftet werden. Gold, das nach monatelanger Schürfarbeit im Winde verweht (wie am Ende von The Treasure of the Sierra Madre [1948, John Huston]), kann gar zum allgemeinen Symbol der Vergeblichkeit allen Strebens nach irdischen Reichtümern werden.

Gangster, die sich ihre Zigarren mit Geldscheinen anstecken – deutlicher kann man die arrogante Gleichgültigkeit gegenüber der Wertsymbolik ganzer Gesellschaftsschichten nicht ausdrücken. Aber auch die Beute eines Raubzuges oder Eindrucks, die in Flammen aufgeht, wird zum Ausdruck essentiellen Scheiterns, obwohl die Täter gar nicht gestellt oder verhaftet werden. Gold, das nach monatelanger Schürfarbeit im Winde verweht (wie am Ende von The Treasure of the Sierra Madre [1948, John Huston]), kann gar zum allgemeinen Symbol der Vergeblichkeit allen Strebens nach irdischen Reichtümern werden. aber der Schatz erzählt auch von vergangenem Unglück, von Verfolgungen, marodierenden Banden oder Armeen von Fremden, von Kriegen und versunkenen Schiffen mit wertvoller Ladung; es mögen Kirchenschätze sein, die Beute der Raubzüge von Piraten, Grabbeigaben in historischen Gräbern und sogar die diversen Verstecke von Nazigold.

aber der Schatz erzählt auch von vergangenem Unglück, von Verfolgungen, marodierenden Banden oder Armeen von Fremden, von Kriegen und versunkenen Schiffen mit wertvoller Ladung; es mögen Kirchenschätze sein, die Beute der Raubzüge von Piraten, Grabbeigaben in historischen Gräbern und sogar die diversen Verstecke von Nazigold. Die Tresore der Filme seit den 1980ern haben mit dieser Tradition des Schatz-Motivs nur wenig zu tun, weshalb sich zumindest die Frage aufdrängt, ob die Geschichte der Repräsentationen des Geldes im Film nicht viel enger mit der Geschichte der Institutionen der Geldaufbewahrung verbunden werden sollte und ältere Motive wie das des „Schatzes“ für ein anderes Korpus von Beispielen reserviert werden sollte.

Die Tresore der Filme seit den 1980ern haben mit dieser Tradition des Schatz-Motivs nur wenig zu tun, weshalb sich zumindest die Frage aufdrängt, ob die Geschichte der Repräsentationen des Geldes im Film nicht viel enger mit der Geschichte der Institutionen der Geldaufbewahrung verbunden werden sollte und ältere Motive wie das des „Schatzes“ für ein anderes Korpus von Beispielen reserviert werden sollte.

Für die Semiotizität bzw. Medialität des Geldes hat die Überlegung allerdings erhebliche Konsequenzen – wenn das Geld tatsächlich ein „leeres Zeichen“ ist, das erst im performativen Akt mit der Sphäre realer Objekte verbunden wird, kann zumindest theoretisch das Gesamt der sozialen Realität in eine semantische Beziehung zum Geld treten, Dinge, Handlungen, Räume, sogar interpersonale Beziehungen wie Sex. Gillo Pontecorvos Film Queimada (1969) ist auch eine Parabel über den Übergang der Sklaven- zur kapitalistischen Geldwirtschaft. Nun ist es kein Reglement der Verantwortung der Besitzenden gegenüber den Besessenen mehr, das die Beziehungen beider reguliert, sondern ein Tausch von Arbeitskraft gegen Versorgung und vor allem: gegen Entlohnung in Geld oder geldwerten Gütern. In einer winzigen Nebenepisode zeigt der Film auch, dass auch Sexualität zur Ware und käuflich wird. Alles kann Ware werden, weil ihm ein reales Geldkorrelat zugeordnet ist (oder zumindest werden kann).

Für die Semiotizität bzw. Medialität des Geldes hat die Überlegung allerdings erhebliche Konsequenzen – wenn das Geld tatsächlich ein „leeres Zeichen“ ist, das erst im performativen Akt mit der Sphäre realer Objekte verbunden wird, kann zumindest theoretisch das Gesamt der sozialen Realität in eine semantische Beziehung zum Geld treten, Dinge, Handlungen, Räume, sogar interpersonale Beziehungen wie Sex. Gillo Pontecorvos Film Queimada (1969) ist auch eine Parabel über den Übergang der Sklaven- zur kapitalistischen Geldwirtschaft. Nun ist es kein Reglement der Verantwortung der Besitzenden gegenüber den Besessenen mehr, das die Beziehungen beider reguliert, sondern ein Tausch von Arbeitskraft gegen Versorgung und vor allem: gegen Entlohnung in Geld oder geldwerten Gütern. In einer winzigen Nebenepisode zeigt der Film auch, dass auch Sexualität zur Ware und käuflich wird. Alles kann Ware werden, weil ihm ein reales Geldkorrelat zugeordnet ist (oder zumindest werden kann). Entsprechend prominent ist die Figur des Geizigen als Figur der Fiktion (erinnert sei an Molières Komödie L’Avare ou l’École du mensonge [Der Geizige, 1668] oder an die Charakterstudien von Charles Dickens, kulminierend in der Figur des Fagin aus seinem Roman OliverTwist [1837-39] oder die des Ebenezer Scrooge aus A Christmas Carol [Eine Weihnachtsgeschichte, 1843], sicherlich auch der „Monsieur Grandet“ aus Honoré de Balzacs Roman Eugénie Grandet [1834]). Auch Völlerei und Verschwendungssucht gehören traditionellerweise den Todsünden an, gelten als Missachtung der Schöpfung und wurden der Mäßigung als Wertkategorie entgegengestellt – einer der geistesgeschichtlichen Horizonte der in manchen Geldfilmen so ausgestellten Exzessivität von Parties und Festen.

Entsprechend prominent ist die Figur des Geizigen als Figur der Fiktion (erinnert sei an Molières Komödie L’Avare ou l’École du mensonge [Der Geizige, 1668] oder an die Charakterstudien von Charles Dickens, kulminierend in der Figur des Fagin aus seinem Roman OliverTwist [1837-39] oder die des Ebenezer Scrooge aus A Christmas Carol [Eine Weihnachtsgeschichte, 1843], sicherlich auch der „Monsieur Grandet“ aus Honoré de Balzacs Roman Eugénie Grandet [1834]). Auch Völlerei und Verschwendungssucht gehören traditionellerweise den Todsünden an, gelten als Missachtung der Schöpfung und wurden der Mäßigung als Wertkategorie entgegengestellt – einer der geistesgeschichtlichen Horizonte der in manchen Geldfilmen so ausgestellten Exzessivität von Parties und Festen. Im Extrem kann das Bemühen um Geld wie ein Suchtverhalten sich ausprägen, der existentiellen Bindung von Spielern an das Spielen ähnlich;

Im Extrem kann das Bemühen um Geld wie ein Suchtverhalten sich ausprägen, der existentiellen Bindung von Spielern an das Spielen ähnlich;

Gerade die Medienhaftigkeit und die signifikative Unbestimmtheit des Geldes ist in der Schichtung der Zugänge, die die vorliegenden Entwürfe auflisten, aber unklar. Unklar, weil das Geld seine Medialität nicht aus den wirtschaftlichen Funktionen im engeren Sinne – als „Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel“ – gewinnt, sondern erst als zeichenhaftes „Symbol“, das wiederum an Dingen als Symbolen abgelesen werden kann. Manchmal wird die Medialität an drei definienda festgemacht: Kommunikation, Zeichenhaftigkeit, Traditionsbildung.

Gerade die Medienhaftigkeit und die signifikative Unbestimmtheit des Geldes ist in der Schichtung der Zugänge, die die vorliegenden Entwürfe auflisten, aber unklar. Unklar, weil das Geld seine Medialität nicht aus den wirtschaftlichen Funktionen im engeren Sinne – als „Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel“ – gewinnt, sondern erst als zeichenhaftes „Symbol“, das wiederum an Dingen als Symbolen abgelesen werden kann. Manchmal wird die Medialität an drei definienda festgemacht: Kommunikation, Zeichenhaftigkeit, Traditionsbildung. Gerade weil die Marktliberalisierung und Deregulierung zu den Kernmodellen der Wirtschaftspolitik seit den 1980ern gehört hat, weil sich auch politische Akteure für eine Entsolidarisierung der gesellschaftlichen Gruppen und eine Individualisierung der politischen Subjekte verwendet haben, rückt die Rolle der moralischen, ethischen und ökonomischen Ordnungsrahmen ins Zentrum auch der politischen Dimension der Medialitätsdikussion. In manchen älteren Konzepten von „Medium“ ist Institutionalität explizit als Bestimmungselement benannt (manifestiert in Institutionen wie Banken, aber auch in normativen symbolischen Ordnungen), doch spielt diese soziale Rahmung in den Entfaltungen der Medialität des Geldes seit Jahrzehnten keine (oder nur nebengeordnete) Rolle. Die Filme, die im Milieu der Geldwirtschaft spielen, reflektieren die Spielregeln der „New Economy“ an Figuren und Konflikten, an identitären Krisen der Geld-Subjekte und an der Ohnmacht der Kontrolleure.

Gerade weil die Marktliberalisierung und Deregulierung zu den Kernmodellen der Wirtschaftspolitik seit den 1980ern gehört hat, weil sich auch politische Akteure für eine Entsolidarisierung der gesellschaftlichen Gruppen und eine Individualisierung der politischen Subjekte verwendet haben, rückt die Rolle der moralischen, ethischen und ökonomischen Ordnungsrahmen ins Zentrum auch der politischen Dimension der Medialitätsdikussion. In manchen älteren Konzepten von „Medium“ ist Institutionalität explizit als Bestimmungselement benannt (manifestiert in Institutionen wie Banken, aber auch in normativen symbolischen Ordnungen), doch spielt diese soziale Rahmung in den Entfaltungen der Medialität des Geldes seit Jahrzehnten keine (oder nur nebengeordnete) Rolle. Die Filme, die im Milieu der Geldwirtschaft spielen, reflektieren die Spielregeln der „New Economy“ an Figuren und Konflikten, an identitären Krisen der Geld-Subjekte und an der Ohnmacht der Kontrolleure.