Vom Hl. Martin lernen

Andreas Mertin

Sascha Flüchter hat auf zeitzeichen.net einen schönen Text über den Hl. Martin geschrieben. Er trägt den Titel „Halber Mantel, volle Solidarität. Martin teilte nicht seinen Wohlstand, sondern die Armut mit dem Bettler“.

Flüchter macht das überaus poetisch, er folgt einem der Martinsumzüge und erzählt dabei die Geschichten, die wir aus der Biographie und Hagiographie des Hl. Martin kennen.

Flüchter macht das überaus poetisch, er folgt einem der Martinsumzüge und erzählt dabei die Geschichten, die wir aus der Biographie und Hagiographie des Hl. Martin kennen.

Ich möchte an dieser Stelle nur einige Details ergänzen, die sich aus der Lektüre der Legenda aurea aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und ihren Visualisierungen ergeben. Das Buch zeigt uns die Wirkungsgeschichte der Ursprungserzählungen, sie ist eine fantasiereiche Kompilation diverser Quellen, die von Jacobus di Voragine zusammengestellt wurde. Es war das visuell wirkungsreichste Buch des Mittelalters und hat die christliche Ikonographie stark beeinflusst. In Deutschland ist die verbreitetste Ausgabe die mit der Übersetzung von Richard Benz (Voragine, Jacobus de (2007): Die Legenda aurea. Das Leben der Heiligen. Übersetzt von Richard Benz: Gütersloher Verlagshaus). Es gibt aber auch Auswahlausgaben bei Reclam (Jacobus (2016): Legenda aurea. Lateinisch/deutsch. Hg. von Rainer Nickel. Stuttgart: Reclam. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. Nr. 8464.) oder im Manesse-Verlag (Voragine, Jacobus de (2006): Legenda aurea: Manesse Verlag.)

Vorab

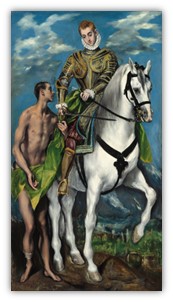

Eigentlich mag ich den Heiligen Martin gar nicht so sehr. Er ist mir zu sehr wie auf dem Bild von El Greco eine gestylte Persönlichkeit, ein antiker Influencer, dessen Hagiographie allzu offenkundig nach den Vorlieben der christlichen Narratio und deren Rezipienten geschrieben wurde. Viele der Erzählungen sind Top-Down-Geschichten, bei denen sich ein Heiliger zu den Armen herabbeugt. Und dann sind dann noch viele Geistergeschichten und mirakulöse Ereignisse, die mehr der Märchen- und Sagenwelt zugeschrieben werden müssten als einer aufgeklärten Theologie der man nachfolgen möchte. Auch der Martins-Umzug mag eine schöne Sache für Kinder sein, aber die Feier eines antiken Bürgers, bloß weil er einmal caritativ tätig war, aber ansonsten wenig zum Game Changing von Reichtum und Armut beigetragen hat, behagt mir nicht, da ist selbst die Heilige Elisabeth von Thüringen fortschrittlicher. Der Heilige Martin ist kein Heiliger Franziskus, er gehört eher in eine Phase der Verbreitung und Konsolidierung des Christentums, als in eine reformorientierte Phase.

Eigentlich mag ich den Heiligen Martin gar nicht so sehr. Er ist mir zu sehr wie auf dem Bild von El Greco eine gestylte Persönlichkeit, ein antiker Influencer, dessen Hagiographie allzu offenkundig nach den Vorlieben der christlichen Narratio und deren Rezipienten geschrieben wurde. Viele der Erzählungen sind Top-Down-Geschichten, bei denen sich ein Heiliger zu den Armen herabbeugt. Und dann sind dann noch viele Geistergeschichten und mirakulöse Ereignisse, die mehr der Märchen- und Sagenwelt zugeschrieben werden müssten als einer aufgeklärten Theologie der man nachfolgen möchte. Auch der Martins-Umzug mag eine schöne Sache für Kinder sein, aber die Feier eines antiken Bürgers, bloß weil er einmal caritativ tätig war, aber ansonsten wenig zum Game Changing von Reichtum und Armut beigetragen hat, behagt mir nicht, da ist selbst die Heilige Elisabeth von Thüringen fortschrittlicher. Der Heilige Martin ist kein Heiliger Franziskus, er gehört eher in eine Phase der Verbreitung und Konsolidierung des Christentums, als in eine reformorientierte Phase.

Trotzdem beschäftigt er uns jedes Jahr als rituelles Ereignis. Die Gründe, aus denen der Martinstag gefeiert wird, haben aber wenig mit dem Heiligen Martin zu tun. In der byzantinischen Tradition leitet der Martinstag eine Fastenzeit vor Weihnachten ein, vor der noch einmal richtig geschlemmt werden kann. Darüber hinaus endet mit dem Martinsjahr das Wirtschaftsjahr, es wird abgerechnet, wie viel gezahlt werden muss und was der Ernteertrag brachte. Die heutigen Martinsumzüge datieren eher in das 19. Jahrhundert und werden dann am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal kommerzialisiert. Ob außerhalb eines engeren katholischen Ordo der Sinn des Martinstages und des Umzugs überhaupt noch begriffen wird, dürfte fraglich sein. Aber dennoch verbinden sich mit dem Heiligen Martin zahlreiche Geschichten, die durchaus der näheren Betrachtung wert sind, die berühmte Mantelteilung allen voran.

Trotzdem beschäftigt er uns jedes Jahr als rituelles Ereignis. Die Gründe, aus denen der Martinstag gefeiert wird, haben aber wenig mit dem Heiligen Martin zu tun. In der byzantinischen Tradition leitet der Martinstag eine Fastenzeit vor Weihnachten ein, vor der noch einmal richtig geschlemmt werden kann. Darüber hinaus endet mit dem Martinsjahr das Wirtschaftsjahr, es wird abgerechnet, wie viel gezahlt werden muss und was der Ernteertrag brachte. Die heutigen Martinsumzüge datieren eher in das 19. Jahrhundert und werden dann am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal kommerzialisiert. Ob außerhalb eines engeren katholischen Ordo der Sinn des Martinstages und des Umzugs überhaupt noch begriffen wird, dürfte fraglich sein. Aber dennoch verbinden sich mit dem Heiligen Martin zahlreiche Geschichten, die durchaus der näheren Betrachtung wert sind, die berühmte Mantelteilung allen voran.

Der geteilte Mantel

Quodam hyemali tempore per portam Ambianensium transiens pauperem quendam nudum obvium habuit. Qui cum a nullo elemosinam accepisset, Martinus hunc sibi servatum intelligens arrepto ense chlamydem, quae sibi supererat, dividit et partem pauperi tribuens reliquam partem rursus induit.

Es geschah an einem Wintertag, dass er ritt durch das Tor von Amiens, da begegnete ihm ein Bettler, der war nackt und hatte noch von niemandem ein Almosen empfangen. Da verstand Martinus, dass von ihm dem Armen sollte Hilfe kommen; und er zog sein Schwert und schnitt den Mantel, der ihm allein noch übrig war, in zwei Teile, und gab die eine Hälfte dem Armen, und tat selber das andere Teil wieder um.

Im lateinischen Ursprungstext der Legenda aurea steht nichts von einem reitenden Martin, da passiert (transiens) Martin nur das Tor von Amiens, wobei die Mehrzahl der Illustratoren davon ausgeht, dass er auf einem Pferd die Stadt Amiens verlässt. Der zentrale Punkt dieser kunstvoll aufgebauten Erzählung ist zunächst, dass der Bettler nackt (nudum) ist – und das in der Winterzeit des Jahres 334. Selbst wenn es in Amiens im Nordwesten Frankreichs etwas wärmer ist als in den meisten Gegenden Deutschlands, dürfte es für einen Unbekleideten ziemlich kalt gewesen sein.

Es geht in der Geschichte nicht vorrangig um die Armut des Bettlers, sondern ganz konkret um seine fehlende Kleidung. Der junge Martin begreift die Begegnung sofort im Licht des Verses 36 aus der Weltgerichtsrede Jesu in Matthäus 25: „Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben“. Als Taufbewerber kennt er den biblischen Text natürlich und appliziert ihn auf die Situation: „Da verstand Martinus, dass von ihm dem Armen sollte Hilfe kommen“, denn in dem Armen verkörpert sich nach der Narratio des Christentums Jesus Christus selbst. In einer Welt, die noch voller Zeichen und Wunder steckt, weil sie noch nicht entzaubert, noch nicht entmythologisiert war, ist die Begegnung mit einem nackten Bettler nicht einfach ein alltägliches Ereignis (was es im 4. Jahrhundert ganz sicher war), sondern immer auch ein göttlich determiniertes und religiös zu deutendes Geschehen. Nur so erklärt sich die Formulierung „Da verstand Martinus“ – er versteht, indem er appliziert.

Was dann geschieht, ist etwas schwerer zu verstehen, denn die Begriffe von Kleidung haben sich über die Jahrhunderte geändert. In den heutigen Übersetzungen heißt es, Martin schneidet seinen Mantel in zwei Teile. Man könnte fragen, wem mit einem halben Mantel geholfen ist (und die Marburger verweisen immer stolz darauf, dass ‚ihre‘ Elisabeth den ganzen Mantel hergegeben hat), aber das heutige Wort Mantel führt in die Irre. Die im lateinischen Text der Legenda aurea erwähnte Clamys ist ein ziemlich großes rechteckiges Tuch, das kunstvoll über die linke Schulter geworfen und rechts über der Schulter gebunden würde. Die Chlamys war die spezielle Manteltracht der Reiter, Soldaten und Jäger. Sie ist eine Tracht, die sich in Griechenland entwickelt hat und dann in Rom üblich wurde. Sie gibt nur insofern über den Reichtum des Besitzers Auskunft, als dass unterschiedliche Stoffe ausgewählt werden konnten. Über die Wollqualität des Kleidungsstücks, das Martin trägt, sagt der Text nichts. Aber er hebt hervor, dass es das einzige Kleidungsstück ist, das der 18-jährige Martin zur Verfügung hatte. Wenn es nach Mt. 25, 36 darum geht, die Nacktheit zu bedecken, reicht die Teilung der Chlamys durchaus. Es ist nicht so, dass Martin von Tours sich weigern würde, den ganzen Mantel abzugeben, aber im konkreten Fall hatte er nichts anderes als die Clamys zur Hand und seine religiöse Deutung der Situation geht ja dahin, dass es um die zu bedeckende Blöße des Bettlers nach der Weltgerichtsrede in Matthäus 25 geht.

Was dann geschieht, ist etwas schwerer zu verstehen, denn die Begriffe von Kleidung haben sich über die Jahrhunderte geändert. In den heutigen Übersetzungen heißt es, Martin schneidet seinen Mantel in zwei Teile. Man könnte fragen, wem mit einem halben Mantel geholfen ist (und die Marburger verweisen immer stolz darauf, dass ‚ihre‘ Elisabeth den ganzen Mantel hergegeben hat), aber das heutige Wort Mantel führt in die Irre. Die im lateinischen Text der Legenda aurea erwähnte Clamys ist ein ziemlich großes rechteckiges Tuch, das kunstvoll über die linke Schulter geworfen und rechts über der Schulter gebunden würde. Die Chlamys war die spezielle Manteltracht der Reiter, Soldaten und Jäger. Sie ist eine Tracht, die sich in Griechenland entwickelt hat und dann in Rom üblich wurde. Sie gibt nur insofern über den Reichtum des Besitzers Auskunft, als dass unterschiedliche Stoffe ausgewählt werden konnten. Über die Wollqualität des Kleidungsstücks, das Martin trägt, sagt der Text nichts. Aber er hebt hervor, dass es das einzige Kleidungsstück ist, das der 18-jährige Martin zur Verfügung hatte. Wenn es nach Mt. 25, 36 darum geht, die Nacktheit zu bedecken, reicht die Teilung der Chlamys durchaus. Es ist nicht so, dass Martin von Tours sich weigern würde, den ganzen Mantel abzugeben, aber im konkreten Fall hatte er nichts anderes als die Clamys zur Hand und seine religiöse Deutung der Situation geht ja dahin, dass es um die zu bedeckende Blöße des Bettlers nach der Weltgerichtsrede in Matthäus 25 geht.

Die verschenkte Tunika

Dass Martin auch mehr machen kann, als den Mantel nur zu teilen, wird aus einer anderen Erzählung der Martins-Legenden deutlich. Denn nachdem Martin Bischof geworden war, folgte ihm, als er an einem Festtag zur Messe in die Kirche ging, ein Armer, der wie der Bettler in der Erzählung zuvor ebenfalls nackt war. Und auch hier hätte der Bischof natürlich einfach seinen Mantel (bzw. seine Tunika) teilen können. Das macht er aber nicht, weil er inzwischen über andere Mittel verfügt, er ist ja Bischof:

Der Heilige gebot seinem Erzdiakon, den Armen zu bekleiden. Da er dies nicht gleich ausführte, ging Martinus in die Sakristei, gab dem Armen seine eigene Tunika und hieß ihn wieder fortgehen. Als der Erzdiakon Martinus aufforderte, sich aufzumachen zur Feier der Messe, antwortete er ihm, er könne erst gehen, wenn der Arme ein Kleid erhalte – und damit meinte er sich selbst.

Das ist eine durch und durch witzig konstruierte Situation. Der durch seine Gabe kleider-arm gewordene Bischof ist nun selbst der Kleiderspende bedürftig. Laut Erzählung verfügt Martin zunächst über zwei Kleidungsstücke: den bischöflichen Mantel und darunter seine Tunika. Letztere gibt er dem nackten Bettler, aber nun entsteht ein neues Problem: ohne Tunika kann er keinen Gottesdienst halten. Er wird selbst zum Bedürftigen.

Sein Erzdiakon versteht die ganze Situation nicht (weil der Mantel zunächst die Blöße des Bischofs bedeckt), er denkt immer noch, es gehe doch bloß um die Bedeckung des nackten Bettlers und besorgt schnell eine knappe Tunika. Die vermag aber den Hl. Martin bei der Messe nicht dem Amt angemessen zu bedecken.

Sein Erzdiakon versteht die ganze Situation nicht (weil der Mantel zunächst die Blöße des Bischofs bedeckt), er denkt immer noch, es gehe doch bloß um die Bedeckung des nackten Bettlers und besorgt schnell eine knappe Tunika. Die vermag aber den Hl. Martin bei der Messe nicht dem Amt angemessen zu bedecken.

Auf dem Fresko, das Simone Martini zwischen 1312 und 1317 für die Martinskapelle in der Unterkirche der Basilika San Francesco in Assisi geschaffen hat, sehen wir, wie bei der Elevation der Hostie die Unterarme des Bischofs entblößt werden – woraufhin schnell zwei Engel herbeifliegen und Martins Unterarme mit Gold bedecken – der Anstand und der Respekt gegenüber Gott bleiben auf diese Weise gewahrt. Soweit zum Dress-Code für Bischöfe.

Diese Erzählung war zumindest im 14. Jahrhundert den Christen so wichtig, dass sie sie in den Bilderzyklus in der Martinskapelle in Assisi aufnahmen. Ein Bekleidungswunder nach einer Kleiderspende.

Unerbetene Heilungen oder: Vom Betteln als Beruf

Die folgende Geschichte, die ganz am Ende der Erzählungen der Legenda aurea zum Heiligen Martin von Tours steht, gehört ehrlich gesagt zu meinen Lieblingsgeschichten aus dem Buch. Sie lautet so:

Es wird auch folgendes überliefert: Es gab damals zwei Gefährten, der eine war blind, der andere lahm. Der Blinde trug den Lahmen, und dieser zeigte dem Blinden den Weg; so bettelten sie und erwarben viel Geld.

Es wird auch folgendes überliefert: Es gab damals zwei Gefährten, der eine war blind, der andere lahm. Der Blinde trug den Lahmen, und dieser zeigte dem Blinden den Weg; so bettelten sie und erwarben viel Geld.

Sie hatten aber gehört, dass am Grab des hl. Martinus schon viele Kranke geheilt worden waren. Als nun bei der Überführung der Reliquien der Leib des hl. Martinus in Prozession zur Kirche getragen wurde, hatten sie Angst, man trage den Leib am Haus vorbei, wo sie selbst wohnten; sie fürchteten nämlich, sie könnten auf diese Weise selbst geheilt werden.

Die Bettler wünschten keineswegs, die Gesundheit wiederzuerlangen, damit ihnen ihre Erwerbsquelle nicht verlorengehe. Sie verließen deshalb ihre Straße und begaben sich in eine andere, durch die nach ihrer Ansicht der Leib des Heiligen nicht getragen werden sollte. Doch während sie flohen, begegneten sie plötzlich und unvermutet dem heiligen Leib und - Gott gewährt den Menschen Gutes selbst gegen ihren Willen - wurden beide, ohne es zu wollen, auf der Stelle gesund, mochten sie sich auch noch so sehr darüber betrüben.

Und sie starben arm und elendig – könnte der Text noch hinzufügen. Da ist auch viel von den Debatten um die Sozialgesetzgebung unserer Zeit drin enthalten. Wir haben als Gesellschaft konkrete Vorstellungen davon, wie sich Marginalisierte zu verhalten haben. Und wir verdächtigen sie, sich in ihrer scheinbaren Armut gut eingerichtet zu haben und von ihrer Situation zu profitieren – und sei es durch Betteln. Dagegen hat sich das Christentum immer gewandt. In einer christlichen Stadt sollte kein Bettler sein – das hatte schon Karlstadt 1522 gepredigt. Man kann das doppelt auslegen: Entweder niemand soll betteln müssen oder niemand soll betteln dürfen. Durch Letzteres wird man das Problem der Armut aber nicht los. Sollen sie doch arbeiten – sagt die CSU, wohl wissend, dass ein guter Teil dieser Bedürftigen das gar nicht kann. Dafür stehen der Blinde und der Lahme symbolisch in dieser Geschichte. Gott gewährt den Menschen Gutes selbst gegen ihren Willen – da spricht mehr der sich über die Bettler ärgernde Bürger als der um das Seelenheil besorgte Christ. Das Gute, das Gott da gewährt, ist ja, dass der Bürger sich nicht mehr um die Bedürftigen kümmern muss.

Der Pazifist oder: Wie begegnet man einem Angriffskrieg?

Eine andere Geschichte vom Hl. Martin wird seltener erzählt, vielleicht weil das darin verkündete Gottvertrauen uns suspekt geworden ist, vielleicht aber auch, weil das Christentum inzwischen auch seinen Frieden gemacht hat mit dem Militär und dem militärischen Engagement der Gemeindemitglieder. Martin kommt aus einer Familie, die beim Militär arbeitet, sein Vater ist Soldat und auch Martin soll deshalb die Militärlaufbahn einschlagen. Aber die Bekehrung zum Christentum macht einen Strich durch diese Planungen. Und dann kommt auch noch ein Krieg den neuen Überzeugungen des jungen Martin in die Quere und zwingt ihn zur Entscheidung:

Interea irruentibus intra Gallias barbaris Julianus Caesar contra eos pugnaturus pecuniam militibus erogavit, at Martinus nolens deinceps militare donativum recipere noluit, sed Caesari dixit: Christi ego miles sum, pugnare mihi non licet. Indignatus Julianus dixit, quod non religionis gratia, sed metu belli imminentis militiae renuntiaret. Cui Martinus intrepidus respondit: si hoc ignaviae, non fidei adscribitur, crastina die ante aciem inermis adstabo et in nomine Christi signo crucis, non clypeo protectus aut galea hostium cuneos penetrabo securus. Unde custodiri jubelur, ut inermis, ut dixerat, barbaris objiceretur. Sed die sequenti hostes legationem miserunt sua oninia seque dantes. Unde non dubium est, meritis sancti viri talem victoriam sine sanguine datam esse.

Zu dieser Zeit fielen die Barbaren in Gallien ein, und Kaiser Julian, der gegen sie in den Kampf ziehen musste, hatte seinen Soldaten viel Geld gegeben. Martinus jedoch, der nicht mehr Kriegsdienst leisten wollte, lehnte das Geld ab und sagte zum Kaiser: ‚Ich bin ein Soldat Christi, mir ist es nicht erlaubt zu kämpfen.‘ Empört erwiderte ihm Julian, er wolle auf den Kriegsdienst nicht wegen seines Glaubens, sondern aus Angst vor dem drohenden Krieg verzichten. Aber ohne Furcht antwortete ihm Martinus: ‚Wenn man diesen Entschluss meiner Feigheit und nicht meinem Glauben zuschreibt, so will ich mich morgen ohne Waffen vor der Schlachtreihe aufstellen, und ich werde, im Namen Christi nicht mit Helm oder Schild, sondern mit dem Zeichen des Kreuzes bewaffnet, ohne Furcht in die Reihen der Feinde eindringen.‘ Darauf nahm man ihn in Gewahrsam, um ihn nach seinen Worten ohne Waffen den Barbaren entgegenzustellen. Am folgenden Tag aber schickten die Feinde eine Gesandtschaft und lieferten sich und all ihren Besitz aus. Ohne Zweifel wurde ein solcher Sieg ohne Blutvergießen auf die Verdienste dieses heiligen Mannes hin verliehen.“

Man meint beinahe, in dieser Geschichte das Raunen aus den heftigen Debatten um die christliche Haltung und Beteiligung am Verteidigungskrieg der Ukraine mitzulesen. „Es fielen Barbaren in der Ukraine ein“ – das lesen wir jeden Tag. Und auch, dass viel Geld aufgewendet werden muss zur Verteidigung gegen die Barbaren. „Martinus jedoch, der nicht mehr Kriegsdienst leisten wollte, lehnte das Geld ab und sagte zum Kaiser: ‚Ich bin ein Soldat Christi, mir ist es nicht erlaubt zu kämpfen.‘“ Das ist in Deutschland nicht nur strittig, sondern wird vehement abgelehnt. Christen dürfen, müssen, sollen kämpfen, um die Barbaren abzuwehren. Martin sieht das nicht so. Er will keinen „Kriegsdienst“ mehr leisten. Würde ein junger Ukrainer sich so verhalten, würde er bestraft. Denn niemand nähme ihm die religiöse Begründung ab, sondern würde unterstelle, ihm fehle der Mut zur „Vaterlandsverteidigung“. Und Martin verweist in seiner Antwort darauf, dass Pazifismus nicht bedeutet, nichts zu tun, sondern aktiv – aber eben ohne Waffen – für den Frieden einzutreten. Heute würde der Heilige Martin von Tours für diese Haltung schnell als „isolierter radikaler Pazifist“ abgetan, die „beati pacifici“ gelten in der Kirche nicht mehr viel. So aber erweist sich eine Erzählung vom Handeln des jungen Martin doch noch als eine mit radikaler gesellschaftlicher Sprengkraft, weit entfernt von den Martinsumzügen dieser Tage.

Flüchter macht das überaus poetisch, er folgt einem der Martinsumzüge und erzählt dabei die Geschichten, die wir aus der Biographie und Hagiographie des Hl. Martin kennen.

Flüchter macht das überaus poetisch, er folgt einem der Martinsumzüge und erzählt dabei die Geschichten, die wir aus der Biographie und Hagiographie des Hl. Martin kennen. Eigentlich mag ich den Heiligen Martin gar nicht so sehr. Er ist mir zu sehr wie auf dem Bild von El Greco eine gestylte Persönlichkeit, ein antiker Influencer, dessen Hagiographie allzu offenkundig nach den Vorlieben der christlichen Narratio und deren Rezipienten geschrieben wurde. Viele der Erzählungen sind Top-Down-Geschichten, bei denen sich ein Heiliger zu den Armen herabbeugt. Und dann sind dann noch viele Geistergeschichten und mirakulöse Ereignisse, die mehr der Märchen- und Sagenwelt zugeschrieben werden müssten als einer aufgeklärten Theologie der man nachfolgen möchte. Auch der Martins-Umzug mag eine schöne Sache für Kinder sein, aber die Feier eines antiken Bürgers, bloß weil er einmal caritativ tätig war, aber ansonsten wenig zum Game Changing von Reichtum und Armut beigetragen hat, behagt mir nicht, da ist selbst die Heilige Elisabeth von Thüringen fortschrittlicher. Der Heilige Martin ist kein Heiliger Franziskus, er gehört eher in eine Phase der Verbreitung und Konsolidierung des Christentums, als in eine reformorientierte Phase.

Eigentlich mag ich den Heiligen Martin gar nicht so sehr. Er ist mir zu sehr wie auf dem Bild von El Greco eine gestylte Persönlichkeit, ein antiker Influencer, dessen Hagiographie allzu offenkundig nach den Vorlieben der christlichen Narratio und deren Rezipienten geschrieben wurde. Viele der Erzählungen sind Top-Down-Geschichten, bei denen sich ein Heiliger zu den Armen herabbeugt. Und dann sind dann noch viele Geistergeschichten und mirakulöse Ereignisse, die mehr der Märchen- und Sagenwelt zugeschrieben werden müssten als einer aufgeklärten Theologie der man nachfolgen möchte. Auch der Martins-Umzug mag eine schöne Sache für Kinder sein, aber die Feier eines antiken Bürgers, bloß weil er einmal caritativ tätig war, aber ansonsten wenig zum Game Changing von Reichtum und Armut beigetragen hat, behagt mir nicht, da ist selbst die Heilige Elisabeth von Thüringen fortschrittlicher. Der Heilige Martin ist kein Heiliger Franziskus, er gehört eher in eine Phase der Verbreitung und Konsolidierung des Christentums, als in eine reformorientierte Phase. Trotzdem beschäftigt er uns jedes Jahr als rituelles Ereignis. Die Gründe, aus denen der Martinstag gefeiert wird, haben aber wenig mit dem Heiligen Martin zu tun. In der byzantinischen Tradition leitet der Martinstag eine Fastenzeit vor Weihnachten ein, vor der noch einmal richtig geschlemmt werden kann. Darüber hinaus endet mit dem Martinsjahr das Wirtschaftsjahr, es wird abgerechnet, wie viel gezahlt werden muss und was der Ernteertrag brachte. Die heutigen Martinsumzüge datieren eher in das 19. Jahrhundert und werden dann am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal kommerzialisiert. Ob außerhalb eines engeren katholischen Ordo der Sinn des Martinstages und des Umzugs überhaupt noch begriffen wird, dürfte fraglich sein. Aber dennoch verbinden sich mit dem Heiligen Martin zahlreiche Geschichten, die durchaus der näheren Betrachtung wert sind, die berühmte Mantelteilung allen voran.

Trotzdem beschäftigt er uns jedes Jahr als rituelles Ereignis. Die Gründe, aus denen der Martinstag gefeiert wird, haben aber wenig mit dem Heiligen Martin zu tun. In der byzantinischen Tradition leitet der Martinstag eine Fastenzeit vor Weihnachten ein, vor der noch einmal richtig geschlemmt werden kann. Darüber hinaus endet mit dem Martinsjahr das Wirtschaftsjahr, es wird abgerechnet, wie viel gezahlt werden muss und was der Ernteertrag brachte. Die heutigen Martinsumzüge datieren eher in das 19. Jahrhundert und werden dann am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal kommerzialisiert. Ob außerhalb eines engeren katholischen Ordo der Sinn des Martinstages und des Umzugs überhaupt noch begriffen wird, dürfte fraglich sein. Aber dennoch verbinden sich mit dem Heiligen Martin zahlreiche Geschichten, die durchaus der näheren Betrachtung wert sind, die berühmte Mantelteilung allen voran.

Was dann geschieht, ist etwas schwerer zu verstehen, denn die Begriffe von Kleidung haben sich über die Jahrhunderte geändert. In den heutigen Übersetzungen heißt es, Martin schneidet seinen

Was dann geschieht, ist etwas schwerer zu verstehen, denn die Begriffe von Kleidung haben sich über die Jahrhunderte geändert. In den heutigen Übersetzungen heißt es, Martin schneidet seinen  Sein Erzdiakon versteht die ganze Situation nicht (weil der Mantel zunächst die Blöße des Bischofs bedeckt), er denkt immer noch, es gehe doch bloß um die Bedeckung des nackten Bettlers und besorgt schnell eine knappe Tunika. Die vermag aber den Hl. Martin bei der Messe nicht dem Amt angemessen zu bedecken.

Sein Erzdiakon versteht die ganze Situation nicht (weil der Mantel zunächst die Blöße des Bischofs bedeckt), er denkt immer noch, es gehe doch bloß um die Bedeckung des nackten Bettlers und besorgt schnell eine knappe Tunika. Die vermag aber den Hl. Martin bei der Messe nicht dem Amt angemessen zu bedecken. Es wird auch folgendes überliefert: Es gab damals zwei Gefährten, der eine war blind, der andere lahm. Der Blinde trug den Lahmen, und dieser zeigte dem Blinden den Weg; so bettelten sie und erwarben viel Geld.

Es wird auch folgendes überliefert: Es gab damals zwei Gefährten, der eine war blind, der andere lahm. Der Blinde trug den Lahmen, und dieser zeigte dem Blinden den Weg; so bettelten sie und erwarben viel Geld.