Theologisieren

|

Das Theomag bloggtWas ich noch zu sagen hätteAndreas Mertin 01.12.2022 – Deutungsarbeit I: Klassengesellschaft 01.12.2022 – Deutungsarbeit I: Klassengesellschaft

Zumindest kann man am Anfang vielleicht so viel sagen: es sind sehr unterschiedliche Leute, die hier in ganz verschiedenen Formen einen Blick auf ein Ereignis werfen, das uns im Augenblick noch verborgen ist. Zudem kann man anhand der dominanten Farben die Gruppe in zwei Hälften teilen. Die linke, hell gekleidete Gruppe scheint vorwiegend aus Frauen zu bestehen, die, blickt man auf ihre Kleidung, wohl nicht den untersten Schichten der Bevölkerung angehören. Ihr Teint ist bei drei Figuren ostentativ weiß, bei einer Figur ist die Haut dunkel gegerbt. Betont wird durch die gefalteten Hände die Frömmigkeit der Betrachterinnen. Die rechte, dunkler gekleidete Gruppe kann selbst noch einmal in zwei unterschiedliche Parteien aufgeteilt werden. Die beiden vorderen Figuren scheinen ebenfalls nicht einfache Arbeiter zu sein, sondern weisen sich durch ihre Kleidung als bessergestellt aus. Auffällig ist die rechte Figur, die etwas aus der Gruppe herausfällt, weil sie die anderen mit ausgestreckter Hand auf ein Geschehen hinweist, das wir noch nicht sehen. Die hintere Reihe der rechten Gruppe ist – so kann man wohl doch sagen – derb gezeichnet. Es sind einfache Menschen mit unterschiedlichen Teints, deren Blicke sich nur bedingt auf das angezeigte Geschehen richten. Offenkundig haben wir es hier mit Mitgliedern einer Klassengesellschaft zu tun, die einem uns unbekannten Geschehen beiwohnen. Sie sind vom eigentlichen Ereignis durch eine Holzwand abgetrennt, die vielleicht sogar die gesamte Gruppe in Frauen und Männer aufteilt. Sie sind in Erwartung – aber viel mehr lässt sich noch nicht sagen – außer vielleicht, dass es auch ethnisch eine buntgemischte Gruppe ist, wenn man den dunklen Teint einiger Figuren nicht auf die Sonneneinstrahlung zurückführt. 02.12.2022 – Deutungsarbeit II: Wofür stehen Handschuhe?Die im vorherigen Beitrag betrachteten Menschen blicken u.a. auf diese Figur des hl. Josef, der hier in einer etwas ungewohnten Kleidung gezeigt wird. Dass er ein alter Mann ist, überrascht nicht, wohl aber die Fäustlinge, die er trägt. Das ist für Darstellungen seiner Person eher ungewöhnlich. Und so kann man sich fragen: wozu dienen die Fäustlinge? Heutzutage nutzen wir Handschuhe eher in der kalten Jahreszeit, um die Finger warmzuhalten. In früheren Zeiten allerdings waren Handschuhe auch ein Statussymbol, wie wir aus Porträtdarstellungen von Begüterten erkennen können, die die Handschuhe demonstrativ in der Hand halten. Aus dem Bilddetail selbst lässt sich nicht erschließen, weshalb Josef die Handschuhe trägt.

Man hat spekuliert, dass es eine Reaktion auf eine in der Mitte des 15. Jahrhunderts einsätzende Kältewelle in Europa sein könnte. Das ist möglich, überzeugt mich aber nicht richtig. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es hier entweder um Arbeitshandschuhe des Zimmermanns Josef geht oder auch um Statussymbole. 03.12.2022 – Deutungsarbeit III: Beinkleidung

Träfe das zu, wäre auch der frierende Josef mit den Handschuhen aus der von mir betrachteten Tafel des Jahres 1437 zumindest unter seinem Mantel ohne Hose, eine Vorstellung nicht ohne Ironie. Wenn aber bereits 1400 und früher das frierende Christuskind ein Thema der Kunst war, kann es sich nicht auf die klimatischen Veränderungen im 15. Jahrhundert beziehen, sondern ordnet sich in eine kunstgeschichtliche Tradition ein. 1385, so lerne ich, schreibt ein sog. Werner der Schweizer in seinem Marienleben: „Maria wand ir kindelin / in aerm klainu tüchelin, / Die man noch lat ze Ache sechen: / Ich warn und han es horen jechen. / Das su mit rechten maeren / Josephes hossen waeren / Zwai graewu tuchelu da sint. / Siner windelin, die man da vint.“ 04.12.2022 – Zweiter Advent

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stoßen wir dann vermehrt auf intra-uterinären Darstellungen, die die beiden ungeborenen Kinder zu den zentralen Akteuren im Bild werden lassen. Dargestellt sind beide Frauen auf dem 1460 entstandenen Bild aus Kremsmünster als junge Schwangere, was zumindest im Fall der Elisabet der Überlieferung widerspricht. Auch das Alter der Ungeborenen wird angeglichen. Wir werden nun also mehr oder weniger direkt nicht nur auf die Schwangerschaft der beiden Frauen aufmerksam gemacht, sondern sehen explizit auch noch eine Darstellung der beiden ungeborenen Kinder. Zum einen dient das der Klärung der unterschiedlichen Bedeutung beider Ungeborenen: Jesus ist wesentlich bedeutender als Johannes, was sich an der jeweiligen Gestik zeigt (Anbetung vs. Segen), zum anderen soll das im biblischen Text Beschriebene auch visuell zum Ausdruck kommen: die Freude des ungeborenen Johannes über die Begegnung seiner Mutter mit der mit Jesus schwangeren Maria. Wie hier auf dem Heimsuchungsbild aus dem Stift Kremsmünster aus dem Jahr 1460 thront Jesus auf diesen Bildern schon als Pantokrator ante portas, während Johannes sich kniend in eine Haltung der Anbetung ergibt. 05.12.2022 – Deutungsarbeit IV: Wer bekommt den Brei?

Nur dass der dunkelviolette Untermantel fehlt, Josef keine Handschuhe und keinen Zimmermannsstab trägt und stattdessen eine Pfanne in der rechten Hand hat. Dieses Motiv des Speise zubereitenden Josef tritt um 1400 in der Kunst auf und deutet auf eine volkstümliche Hinwendung zur Figur des Nährvaters hin. Er wird als treusorgender Gatte der Maria dargestellt, der sich um den Haushalt kümmert, während Maria sich dem Kind widmet. In der Literatur wird oft behauptet, Josef bereite hier einen Brei für das Christuskind.

Im 21. Jahrhundert kann dann sogar geschrieben werden, dass in Josef der ideale Mann dargestellt werde, weil er sich im Haushalt engagiere. Das ist wohl eher Wunsch-Projektion, realistischer dürfte die Darstellung im Stundenbuch der Katharina von Kleve sein, die Maria beim Stillen und Josef beim genüsslichen Verzehr des von ihm vorher über dem offenen Feuer gekochten Breis zeigt. 06.12.2022 – Das Bild des Nikolaus und der ‚bekehrte‘ Jude

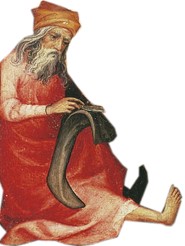

Wir neigen ja dazu, uns aus all den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erzählungen des Christentums nur jene herauszupicken, die uns heute noch unproblematisch erscheinen. Dagegen verschweigen wir schamhaft all die anderen, die aber doch auch in den gleichen Erzählzyklus gehören. Das gilt nicht nur für den Heiligen Martin, sondern auch für den Heiligen Nikolaus, den wir immer für seine Goldklumpen für die verarmte Familie feiern, aber nicht für seine dingmagische Herabsetzung von Juden kritisieren. In der Legenda aurea findet sich folgende Geschichte, die oben auf dem Glasfenster aufgegriffen und gebündelt wird:

Diese Geschichte ist böse in sich, konstruiert, um Juden verächtlich zu machen. Nicht nur, weil der geschilderte Jude als zu Bekehrender wahrgenommen wird (das ist fast noch der harmloseste Teil der Erzählung), sondern weil er als durch und durch unwahrhaftiger Jude dargestellt wird. Ein Jude, der durch seine Handlungen sich selbst als heuchlerisch überführt. Nicht umsonst setzt die Erzählung damit ein, dass ein (natürlich reicher) jüdischer Bürger, der sein Geld in einer Schatztruhe hortet, sich insgeheim ein Kultbild zum Schutz seines Reichtums aufstellt. Er macht das, weil er, wie es einleitend heißt, an die Macht der Bilder glaubt. Schon das ist eine perverse, herabsetzende Darstellung. Und wie ein guter orthodoxer Christ oder Katholik spricht er mit dem Bild, ganz der platonischen Urbild-Abbild-Theorie folgend – was dem Abbild geschieht, überträgt sich aufs Urbild. Auch das ist absurd und bösartig zugleich. Es zeigt, dass das Christentum dem Judentum eigentlich vorwirft, dass es das Bilderverbot aufgestellt hat, dem es selbst nicht folgen mag, und deshalb den Juden unterstellt, sich auch nicht daran zu halten. Im Gegenzug zeigt man, wie wirkmächtig das Christentum sich die Bilder (zumindest in seinen Erzählungen) vorstellt. Und so ist alles weitere Dingmagie bis ins letzte Detail. Das hat eine Tradition seit dem byzantinischen Bilderstreit, indem auch vehement mit der angeblichen Wirkmächtigkeit von Ikonen argumentiert wurde. Und wer sich darauf einlässt – konvertiert. Das glaube ich nun auch, nur ist das nicht ein erstrebenswerter Zustand, denn man konvertiert in eine Welt des Aberglaubens. 07.12.2022 – Inkludierende und exkludierende Räume

Ich habe hier einmal zwei unterschiedliche Tafeln des Wurzacher Altars, die aber Szenen zeigen, die am selben Ort spielen, mittels Photoshop zu einem Bild zusammenmontiert. Darin erkennt man viele der Details wieder, die ich in den vergangenen Tagen erörtert habe. Was mich nun interessiert, sind die unterschiedlichen Raumschließungen und Raumöffnungen auf dem Bild. Auf der linken Seite sehen wir eher das einfache Volk, von den Hirten bis zu den Bürgern, auf der rechten Seite die gehobenen Schichten, allen voran die Könige mit ihrem Gefolge. Meine Frage ist: Ist es ein Zufall, dass die einen durch einen Holzzaun auf Distanz gehalten werden, während die anderen durch das den Torbogen direkt zu Christus Zutritt haben: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …? Es ist ja auffällig, dass das Christentum die Könige zu Heiligen verklärt hat, während die primären Zeugen namenlos und ohne religiöse Auszeichnung blieben. Ich weiß, dass es andere Weihnachtsbilder gibt, auf denen die Hirten auch zu Jesus vordringen, aber auf diesem konkreten Altarwerk ist es wohl bewusst anders dargestellt, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die Räume des Religiösen sind nie egalitär. Normalerweise bezieht sich das aber weniger auf die Menschen, sondern auf den Raum als solchen. Religiöse Räume sind Heterotope, Anders-Orte, in denen der Rest der Welt unter religiösen Paradigmen reflektiert wird. Das Christentum ist aber seit frühen Zeiten auch eine Ständegesellschaft gewesen, bei der einige dem Heiligen näher sind und vor allem näherkommen dürfen als andere. Das wird auf dieser Bildmontage überaus augenfällig. Die Frage ist, ob sich das in der Moderne geändert hat, oder ob wir nicht immer noch diese Unterscheidung von den Nahen und Fernen machen. 09.12.2022 – Wundersame BildzerstörungIch habe ja in der Ausgabe 140 des Magazins für Theologie und Ästhetik über die symbolischen Bildzerstörer der „Letzten Generation“ geschrieben. Da wusste ich noch nicht, dass die „Letzte Generation“ darin historische Vorgängerinnen hatten, die nicht nur symbolisch, sondern auch real Bilder zerstörten. Und es handelt sich um solche Vorgängerinnen, auf die sich Vertreter:innen der „Letzten Generation“ auch heute explizit berufen (Vgl. dazu hier und hier). Und diese Vorbilder waren die Suffragetten vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch diese Bewegung unterlag einem schleichenden Radikalisierungsprozess, der am Ende auch Gewalt gegen Sachen und Personen beinhaltete.

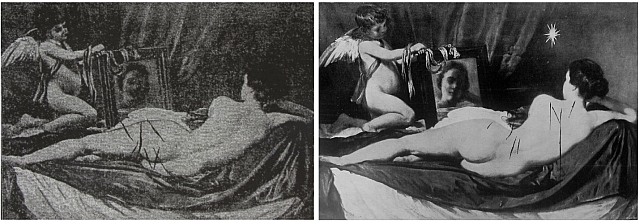

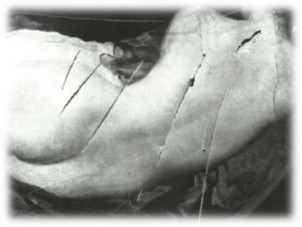

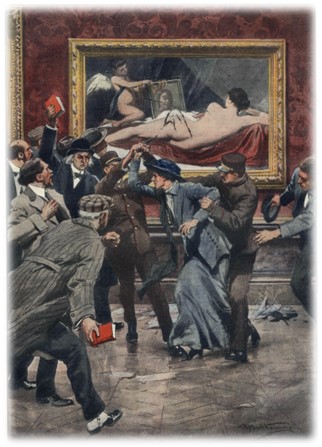

1914 betrat Mary Richardson die National Gallery in London und verübte einen Anschlag auf das Kunstwerk „Venus vor dem Spiegel“ von Diego Velázquez aus der Zeit zwischen 1647-1651. Mit einem Fleischerbeil zerstörte sie das Glas vor dem Kunstwerk und zerschnitt dieses dann. Zur Rechtfertigung verwies sie auf die Verhaftung einer anderen Suffragette einen Tag zuvor und auf die sexistische Anlage des Bildes. Dies erschien ihr ausreichend, dieses Werk nicht nur symbolisch, sondern real zu beschädigen. Von dieser Attacke gibt es, und das ist es, worüber ich hier schreiben möchte, unterschiedliche Fotografien, genauer: von den Ergebnissen der Attacke. Und die sind etwas widersprüchlich.

Nach dem ersten ‚Foto‘ hätte sich die Suffragette auf den unteren Körperteil der Venus fokussiert. Dort sehen wir sieben Schnitte im Bild. Das zweite ‚Foto‘ zeigt aber ein ganz anderes Tatortbild. Hier sehen wir mindestens acht Schnitte vor allem im oberen Körperbereich der Venus. Es gibt keine vernünftige Logik, die diese beiden angeblichen Fotos miteinander verbinden könnte – außer der Tatsache, dass sie scheinbar dasselbe Attentat zeigen. Handelt es sich also um zwei ganz unterschiedliche Bilder vom selben Ereignis? Aber warum zeigen sie unterschiedlich verletzte Körperregionen? Müssen wir alternativ davon ausgehen, dass ein Bild ein Symbolbild ist und das andere ein Dokumentarfoto?

Abschließen möchte ich mit dem warnenden Hinweis, mit dem Claudia Mäder ihren entsprechenden Artikel in der NZZ beendet:

11.12.2022 - Dritter Advent: Der Zweifel und die Reue des Josef

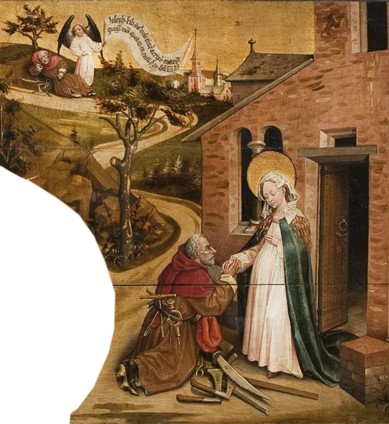

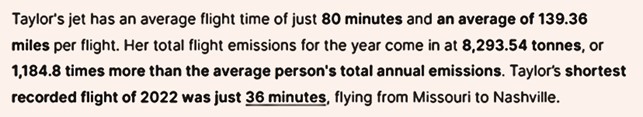

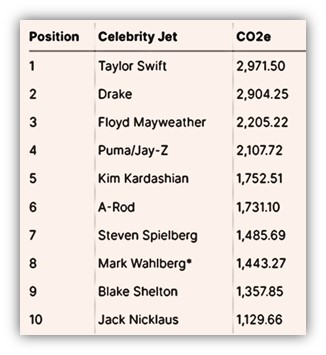

Dass er dabei immer seine Handwerksutensilien mitschleppt, ist nicht ohne Ironie.Und so stellt sich die Frage, wer hier eigentlich wen annimmt. Eine wunderbar anmutige Szene. Getragen ist das alles, das wird aus den weiteren Szenen des Bildes deutlich, nicht nur aus der frühbyzantinischen Überlieferung, sondern auch von den Visionen der heiligen Birgitta von Schweden, die das gehobene Alter und eine leichte Schusseligkeit des Josef in den Vordergrund stellt, der zur Geburt des Herrn noch schnell eine Kerze holt, obwohl Jesus doch das Licht der Welt ist. 13.12.2022 - Kafkaeskes StalkingHeute mal etwas ganz anderes. Gerade finde ich im RSS-Feed eine Meldung einer Tageszeitung, dass sich die Sängerin Taylor Swift um ihre Sicherheit sorgt. Da ich vor kurzem über sie geschrieben habe, frage ich mich interessiert, worum es wohl geht. Und dann bekommt das Ganze kafkaeske Züge. Es gibt eine Website, die sorgfältig notiert, wie viel CO² unsere Prominenten mit ihren Privatjets verbrauchen und so unsere Umwelt nachhaltig zerstören. Und auf dieser Website ist Taylor Swift die Nummer eins. Sehr einleuchtend zeigt die Webseite, wie rücksichtslos die Künstlerin mit der Umwelt umgeht – wirklich brutal und unerträglich. Ich kann nur allen jugendlichen und erwachsenen Fans der Künstlerin empfehlen, einmal eine Sekunde innezuhalten und nachzudenken, was dieses Verhalten eigentlich bedeutet. Es ist schockierend, man könnte kotzen. Den durchschnittlichen CO²-Verbrauch der Menschen auf dieser Erde findet man übrigens hier.

Und Taylor Swift sorgt sich nun, und das ist das Kafkaeske daran, dass jemand daran Anstoß nehmen könnte, dass durch ihre Flugaktivitäten die Zukunft künftiger Generationen zerstört wird und darauf irgendwie reagiert. Sie empfindet das als Stalking durch die Website. Ich nicht.

Sicher, Taylor Swift ist schon 32 Jahre alt, Drake 36, Kim Kardashian 42 und Floyd Mayweather sogar schon 45, aber alle sind keine Angehörigen der Boomer-Generation, dennoch eifern sie dieser in Sachen Umweltzerstörung erkennbar nach. In dieser Liste der durch Flüge generierten CO²-Belastungen (in Tonnen) heißt es nicht, je oller, je doller, sondern je jünger, je schlimmer.

16.12.2022 – Ich wollt‘ ja nur mal kurz fragen

Im Augenblick unterhalte ich mit einem KI-Bot. Am Anfang dachte ich, es wäre ja ganz interessant, einmal zu erfahren, was die KI vom Thema ‚Theologie treiben‘ hält und wie sie theologische, religionspädagogische und theo-ästhetische Fragen beurteilt, die gerade zufällig auf meinem Schreibtisch liegen. Dann wurde mir klar, dass die KI lexikalisch vorgeht, sie vermeidet Stellungnahmen im engeren Sinne und verweist in der Regel auf so etwas wie den Common sense. Es ist eigentlich nie falsch, was sie antwortet, aber geht auch nicht weit über das hinaus, „was jedermann meint“. Ich habe das Gespräch dennoch einfach fortgesetzt, weil ich dachte, ich lerne etwas darüber, wie man mit einer KI redet. Und so war es auch, nach und nach wurde das Frage-und-Antwort-Spiel interessanter. Irgendwann kam ich auf die Idee, den KI-Bot solche Fragen zu stellen, die für die "Letzte Generation" schon entschieden schienen. Das war ganz interessant, weil die KI komplexer denkt, als die Schwarz-Weiß-Kategorien der Apokalyptiker der "Letzten Generation". Ich frage also die KI: Was ist eigentlich die tiefere Bedeutung der visuellen Künste für die Menschen und die Menschheit? Und sie antwortet:

Das reicht mir noch nicht und deshalb will ich wissen, ob denn ein menschliches Leben ohne Künste denkbar ist. Und die Maschine antwortet:

Immerhin wissen wir jetzt, was das implizite Wissen eines Computers ist. 17.12.2022 – KI sagt: Angriffe auf Kunstwerke unakzeptabelIch setze mein Frage-und-Antwort-Spiel von gestern fort und frage den KI-Bot nun, was ist eigentlich wichtiger: Kunst oder Leben? Die Antwort darauf ist erstaunlich differenziert, vor allem, wenn man sich schon an das Schwarz-Weiß-Denken der Letzten Generation gewöhnt hat:

Ich schiebe nun die Frage nach, ob es legitim ist, Kunstwerke anzugreifen, um Leben zu retten. Und auch hier erweist sich der KI-Bot als wesentlich differenzierter als die öffentliche Debatte:

Da hätte man sich ja gewünscht, die Letzte Generation hätte sich vorher bei einer Künstlichen Intelligenz erkundigt, bevor sie die eigene, natürliche in Anschlag gebracht hat. Ach ja, wer selbst Gespräche mit dem KI-Bot führen will, kann dies nach dieser Anleitung tun. Probieren Sie es einfach aus, es macht Spaß. 18.12.2022 - Vierter Advent

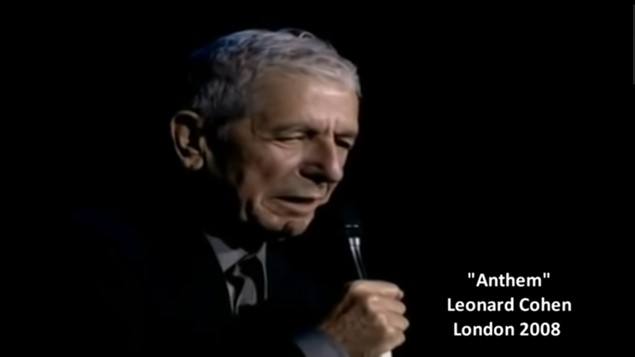

23.12.2022 - AdventsgeschichteGesungen von Leonard Cohen. 23,12,2022 .- Morning Glory

24.12.2022 - Auf dem Weg zum Stall

Wenn wir nur auf das obige Detail mit den vier Figuren blicken, dann könnten wir schnell erkennen, um wenn es sich handelt: ein Mann (von Beruf offenbar Zimmermann), eine Frau auf einem Esel reitend und ein Ochse, der die Gruppe begleitet. Da nicht auch noch ein Kind zu sehen ist, kann es sich nicht um die Flucht nach Ägypten handeln, sondern es muss der Weg des Heiligen Paares zur Volkzählung sein. Im Auftrag von Kaiser Augustus begeben sie sich am Vorabend der Geburt Jesu nach Bethlehem, um sich in die Verzeichnisse des römischen Reichs einzutragen. Warum Josef dazu seine überdimensionale Säge mitgenommen hat erschließt sich nicht, vielleicht dient sie dem ausführenden Künstler nur dazu, dass die Betrachter:innen ihn leichter identifizieren können. Während wir also die herausgeschnittene Gruppe relativ gut der biblischen Erzählung zuordnen können, fällt das bei der Betrachtung des Gesamtwerkes deutlich schwerer. Pieter Bruegels Bild von 1566 ist 116x164 cm groß und trägt den Titel „Die Volkszählung von Bethlehem“ (Zoom-View-Bild bei Google ArtsandCultur). Das Gemälde befindet sich heute in den Königlichen Museen der Schönen Künste Belgiens in Brüssel. Dort gehört es zu den Meisterwerken der Sammlung im Bereich der Alten Kunst, die über zahlreiche Werke der Künstlerfamilie verfügt (u.a. auch eine andere Variante desselben Sujets aus der Hand des Sohnes von 1610).

Die Volkszählung zu Bethlehem, Pieter Bruegel, 1566, 116 x 164 cm. (->Weitere Infos zum Bild) Der Vater Pieter Bruegel der Ältere hatte sich bei seinem Werk entschieden, die Szene nicht in Judäa kurz vor der Zeitenwende spielen zu lassen. Sie wurde sozusagen „aktualisiert“ und spielt nun in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts und damit mitten in der Kleinen Eiszeit. Dementsprechend stoßen wir auf eine Schneelandschaft mit zugefrorenem Fluss und zahlreichen Details aus dem Dorfleben. Denn die sich anschließende Geburt Jesu geschieht eben: mitten im Leben der Menschen mit ihren Geschäften, dem prallen Leben und den Tätigkeiten des Handwerks. Man möchte gar nicht hinschauen, so realistisch zeichnet Bruegel das Alltagsleben.

Und irgendwo dazwischen findet in der kommenden Heiligen Nacht die Geburt des Herrn statt. 25.12.2022 – Weihnachten - Zeitenwende

Viviano Codazzi, Die Geburt Jesu in antiken Ruinen, um 1660, Öl auf Kupfer, 27 × 19 cm Der Engel sprach zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest 27.12.2012 - Zwischen den Jahren

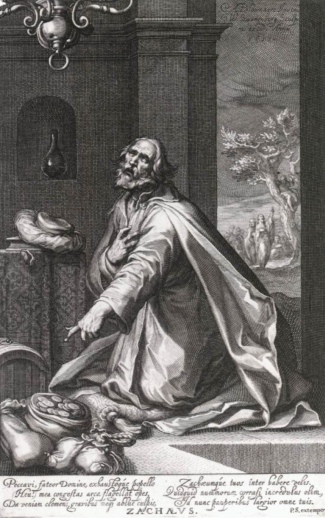

Nun wird darauf verwiesen, dass Jesus sich ja auch dem Zachäus zugewandt habe. Aber die Pointe aller dieser Zuwendungshandlungen Jesu ist immer, dass danach ein Umdenken, eine Metanoia folgt. Sündige hinfort nicht mehr. Das ist hier nicht erkennbar. Und auch Luthers Begegnung mit Michael Kohlhaas endet ja nicht damit, dass Luther sagt, nun kämpfe mal schön weiter, sondern er versucht, Rechtsfrieden herzustellen. Es gibt so viele Aktivisten in Deutschland, die sich unter Einhaltung des Gesellschaftsvertrags für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen, es wäre sinnvoller, diese zu unterstützen. Die Letzte Generation legt auf die Kirche keinen Wert – die versuchte Sprengung eines Weihnachtsgottesdienstes in Stuttgart ist ein beredtes Indiz dafür. Die Kirchen sind allenfalls „nützliche Idioten“, es gibt keine Kooperation. In der Weihnachtsbotschaft sieht die „Letzte Generation“ ihr Anliegen wohl kaum vertreten. Sie spricht mit den Kirchen nur „Im Interesse der Sache“. 28.12.2022 - Die kalte Rationalität des TodesAm 28.12. begehen katholische und evangelische Christenheit das Fest der unschuldigen Kinder.

Die kalte Rationalität des Todes. Diese Situation, die der klassizistische Barockmaler Nicolas Poussin (1594-1665) hier festhält, hat sich im 20. Jahrhundert millionenfach wiederholt. Die heutigen Betrachter:innen des Bildes erkennen in ihm ihre eigene Zeit, ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Welt in diesem Bild. Eine Welt, in der der Befehl über Leben und Sterben entscheidet, in dem Mitgefühl kaum eine Rolle spielt. Es gibt Indizien, dass Poussin das Bild ursprünglich etwas anders anlegen wollte. Nach einer erhaltenen Skizze konnten die Betrachter:innen die Hoffnung haben, wenigstens eine Frau (vielleicht Elisabet) sei mit ihrem Kind (Johannes) entkommen. Auch in der realisierten Version ist das nicht ganz ausgeschlossen, nur ist diese Hoffnung mehr in den Hintergrund getreten. Dafür stehen nun zu Recht das Leid und die beredte Klage im Vordergrund. Das kann nicht das letzte Wort sein. 31.12.2022 - Feuerwerk

Nach zwei Jahren der mehr oder weniger erzwungenen Pause gibt es zu diesem Jahreswechsel wieder die Möglichkeit zum Feuerwerk. Die Haltungen dazu sind ja sehr kontrovers, persönlich bin ich aus vielerlei Gründen ein großer Anhänger des Feuerwerks.

Die Erscheinung des Feuerwerks hat nicht zuletzt, darauf verweist Theodor W. Adorno in der Ästhetischen Theorie, viel mit der Bildenden Kunst zu tun:

Vielleicht kann man sich für das kommende Jahr 2023 wünschen, dass wir wieder ein Friedensfest feiern, weil ein den Weltfrieden gefährdender Angriffskrieg abgewehrt wurde und Gerechtigkeit wieder eingekehrt ist. Das wäre ein großes Feuerwerk wert. 01.01.2023 - Fest der BeschneidungIn der Kunstgeschichte taucht das Thema der Beschneidung Jesu erst spät auf. Und wenn es auftaucht, ist es nicht immer frei von Antijudaismus. Dann werden die ausführenden Priester als kalt und unbarmherzig dargestellt, während die Angehörigen Jesu eher zögerlich sind. Da bei der Beschneidung zum ersten Mal Jesu Blut fließt, wird der Vorgang im Mittelalter als erste Leidensstation angesehen und zu den „Sieben Schmerzen der Maria“ gezählt. Das Beschneidungsmesser gilt als eines der Leidenswerkzeuge. Lange Zeit galt die Beschneidung als Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur „wahrer Gott“, sondern eben auch wirklich „wahrer Mensch“ war.

05.01.2023 – KI oder die Lücken im System

Das macht einen fassungslos. Die Madonna des Belvedere ist ein berühmtes Gemälde von Raffael und befindet sich, wie der Name schon andeutet, in Wien. Das Museum der Schönen Künste in Brüssel besitzt keine Skulptur von Michelangelo und auch keine Kopie der Madonna mit dem Kind, nur späte Kopien nach Kunstwerken von Michelangelo. Also habe ich die KI noch einmal gefragt: Gibt es nicht auch eine Skulptur von Michelangelo in Brügge? Antwort der KI: „Es gibt keine bekannte Skulptur von Michelangelo in Brügge. Das bekannteste Werk von Michelangelo in Belgien ist die Skulptur "Madonna mit dem Kind", … die sich im Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique in Brüssel befindet“. Da fragt man sich, auf welchen Texten das implizite Wissen der KI basiert. Assoziiert sie einfach? Ich weiß es nicht. Wenn man so leicht auf eine Fehlinformation stößt, was ist das System dann wert? Zumindest Lehrende können beruhigt sein. Derartig grobe Fehler fallen sofort auf. 06.01.2023 - Kann eine KI lügen?Eigentlich wollte ich heute über ein Kunstwerk zu den heiligen drei Königen schreiben, aber dann hat mich der gestrige Fehler in der Antwort der KI so gefesselt, dass ich daran hängen geblieben bin. Meines Erachtens konnte es nicht sein, dass die KI gar nichts von der berühmten Skulptur von Michelangelo wusste. Und da mir ja bekannt war, dass die Skulptur von Michelangelo in der Liebfrauenkirche in Brügge ist, weil ich schon mehrfach vor ihr gestanden habe, habe ich den ChatBot direkt nach der Liebfrauenkirche gefragt.

Erst als ich ihm zusätzlich den niederländischen Namen angab, beschrieb er die richtige Kirche und nannte sie dann auch Liebfrauenkirche. Und überraschenderweise tauchte dort dann auch die Skulptur von Michelangelo in der Auflistung der bedeutenden Kunstwerke der Kirche auf. Offenbar war der ChatBot aber nicht in der Lage, diese Informationen mit den allgemeinen Informationen zu Belgien und Brügge zu verknüpfen. Noch viel frappierender war für mich dann allerdings der Umstand, dass die KI doch tatsächlich zwei berühmte Kunstwerke „erfand“, die im Chor dieser Kirche zu sehen sein sollen: eine Anbetung der Hl. Drei Könige aus der Hand von Jan van Eyck (1390-1441) und eine Kreuzigungsdarstellung von Rogier van der Weyden (1399-1464). Beide Werke gibt es in der Kirche definitiv nicht. Die Kirche ist überaus reich mit Kunstwerken ausgestattet, aber hier liegt die KI falsch. Was es in der Kirche gibt, ist eine Kreuzigung von Anthonis van Dyck (1599-1641), die bei meinem letzten Besuch an einem Pfeiler im Hauptschiff hing und eine Anbetung der Hirten von Pieter Pourbus (1523-1584), die als Teil eines Triptychons tatsächlich im Chorraum zu finden ist. Und das sind auch stilistisch völlig andere Werke als die ihrer künstlerischen Vorfahren. Wie der ChatBot auf die Idee mit den beiden Werken gekommen ist, weiß ich nicht. Verschärft wird das Problem dadurch, dass Jan van Eyck überhaupt keine Anbetung der Könige gemalt hat. Von beiden Künstlern gibt es natürlich Kunstwerke in Brügge (jeweils im Groeninge-Museum), aber das sind ganz andere. Und so stellt sich mir die Frage: Kann eine KI lügen oder hat sie nur zu viel Phantasie? 08.01.2023 – Pithecanthropus Erectus

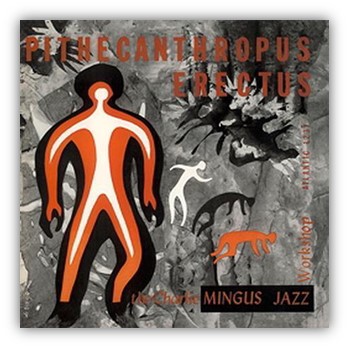

Wie es von Mingus selbst verstanden wurde, beschreibt die Wikipedia in ihrem Artikel zum Album:

Kennengelernt und gehört habe ich das Stück erstmalig Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre in einer Vorlesung zur alttestamentlichen Anthropologie bei Jürgen Ebach in Bochum. Für mich war das als jungem Studierenden ein wichtiger Hinweis darauf, dass „Theologisieren“ nicht losgelöst von der Wahrnehmung von Kultur, von Musik, Kunst und Literatur geschehen kann.

18.01.2023 . Besser schreiben lernen

„Bleistift und Radiergummi nützen dem Gedanken mehr als ein Stab von Assistenten.“ Das schreibt Theodor W. Adorno in den Minima Moralia. Und er zielt damit natürlich auf Intellektuelle, die schreiben gelernt haben und fordert sie auf, das Geschriebene noch einmal sorgfältig zu prüfen und dabei nicht kleinlich zu sein. Aber was ist mit Menschen, die nie gelernt haben, sorgfältig zu schreiben und zu artikulieren? Die den Unterschied von Wörtern in der Satzstellung gar nicht verstehen, weil ihnen auch die Melodie eines Satzes nichts sagt? Wäre es nicht denkbar, dass genau an dieser Stelle zumindest hilfsweise Assistenten einspringen? Und mit Assistenten meine ich in diesem Fall Algorithmen, also sogenannte künstliche Intelligenz, die einen vorgegebenen Text analysieren und Verbesserungsvorschläge machen. Heute ist ein solcher künstlicher Assistent zumindest in einer Beta-Version veröffentlicht worden, ein Assistent, den jeder – in begrenztem Umfang – für sich nutzen kann. DeepL – Write nennt sich die KI und funktioniert wie ein Übersetzungs-Bot, nur dass er statt von Englisch nach Deutsch, von ungeschliffenem Deutsch in geschliffenes Deutsch übersetzt. Das funktioniert erstaunlich gut, natürlich nicht bei Gedichten, schon gar nicht bei gereimten Gedichten, aber bei fast allen anderen Texten aus dem Bereich Lebenswelt und Kultur. Der Assistent kann natürlich aus sinnlosen Sätzen keine sinnvollen Sätze machen, er korrigiert Rechtschreib- und Grammatikfehler, aber nicht ein Wort, das zur Sinnkonstruktion fehlt. Da müssen Sie schon selbst Hand anlegen. Aber probieren Sie es selbst einmal aus! 21.01.2023 – Besser schreiben zum Zweiten

Ich habe nun mehrere meiner eigenen Texte in den letzten beiden Tagen von der KI DeepL Write gegenlesen lassen und ich stelle fest, dass (mir) das wirklich hilft. Die Formulierungen werden sauberer und logischer. Offenkundig schaut die KI immer nach, was die konventionellen Verben oder Adjektive sind, die mit einem Substantiv verknüpft werden und korrigiert dementsprechend. Rechtschreibfehler werden stillschweigend korrigiert, und es werden – anders als bei der Rechtschreibkorrektur von MS Office – auch keine fehlerhaften Vorschläge gemacht. Ab und an macht aber auch diese KI unsinnige Vorschläge, weil sie feine Differenzierungen zwischen Begriffen nicht kennt und sie deshalb für Synonyme hält. Da muss man immer genau hinschauen. Ein Traum wäre, eine derartige Korrektur direkt in ein Office-Programm einzubauen, die jeweils nach Fertigstellung eines Absatzes einen Verbesserungsvorschlag macht. Ich bin mir sicher, dass das kommen wird. Und der größte Vorteil erscheint mir bisher, dass das Sprachgefühl verbessert wird. Wenn man jedes Mal kurz nachdenkt, warum gerade dieser Vorschlag der bessere sein könnte (gleichgültig wie man sich letztendlich entscheidet), trainiert man sein Sprachvermögen. Große Abweichungen vom Sprachstil schlägt die KI dagegen nicht vor. Es bleibt im Duktus des Textes. Das kann man sogar genauer einstellen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Das einzige Problem, das ich bisher entdeckt habe, ist, dass sich bei der Übertragung der Korrektur wieder Fehler einschleichen können. Das ist mir mehrmals passiert und bedarf deshalb eines zusätzlichen Korrekturgangs. Das scheint mir aber verkraftbar zu sein. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/141/theomagblog141.htm |

Ich „lese“ gerade ein Detail eines Bildes aus dem Jahr 1437. Was kann man aus einem derartigen Detail erkennen, welche Rückschlüsse kann man auf Einstellungen, Haltungen, Vor-Urteile, Ethnien, gesellschaftliche Stände usw. ziehen? Natürlich lebt vieles von den Vorerwartungen der Betrachter:innen, von ihren Vor-Urteilen und Urteilen gegenüber Bildern des Mittelalters und der Haltung der Menschen, die darin gespiegelt werden.

Ich „lese“ gerade ein Detail eines Bildes aus dem Jahr 1437. Was kann man aus einem derartigen Detail erkennen, welche Rückschlüsse kann man auf Einstellungen, Haltungen, Vor-Urteile, Ethnien, gesellschaftliche Stände usw. ziehen? Natürlich lebt vieles von den Vorerwartungen der Betrachter:innen, von ihren Vor-Urteilen und Urteilen gegenüber Bildern des Mittelalters und der Haltung der Menschen, die darin gespiegelt werden.

Ein weiteres Detail auf dem gerade von mir betrachteten Bild ist noch bemerkenswert. Und das ist der violette Schal, der quer über dem gut eingewickelten Jesuskind im Weidenkorb liegt. Es hat eine merkwürdige Form und wirkt wie zufällig abgelegt, ist aber natürlich wie immer auf spätmittelalterlichen Kunstwerken sorgfältig inszeniert. Schaut man noch einmal auf das vorherige Bilddetail des Hl. Josef, dann erkennt man, dass das abgelegte Stück Stoff zur Kleidung des „Nährvaters“ gehört. Aber um welches Kleidungsstück handelt es sich? Die Form zeigt uns nun, dass es sich wohl um ein Beinkleid handelt, also quasi die Hose des Josef. Demnach hätte dieser sein Beinkleid ausgezogen, um das Neugeborene vor der Kälte zu schützen. Tatsächlich finden wir vor allem in bestimmten rheinischen Traditionen dieses Motiv, bei dem sich Josef von Teilen seiner Beinkleidung trennt, um das Neugeborene besser auszustatten und vor der Kälte zu schützen.

Ein weiteres Detail auf dem gerade von mir betrachteten Bild ist noch bemerkenswert. Und das ist der violette Schal, der quer über dem gut eingewickelten Jesuskind im Weidenkorb liegt. Es hat eine merkwürdige Form und wirkt wie zufällig abgelegt, ist aber natürlich wie immer auf spätmittelalterlichen Kunstwerken sorgfältig inszeniert. Schaut man noch einmal auf das vorherige Bilddetail des Hl. Josef, dann erkennt man, dass das abgelegte Stück Stoff zur Kleidung des „Nährvaters“ gehört. Aber um welches Kleidungsstück handelt es sich? Die Form zeigt uns nun, dass es sich wohl um ein Beinkleid handelt, also quasi die Hose des Josef. Demnach hätte dieser sein Beinkleid ausgezogen, um das Neugeborene vor der Kälte zu schützen. Tatsächlich finden wir vor allem in bestimmten rheinischen Traditionen dieses Motiv, bei dem sich Josef von Teilen seiner Beinkleidung trennt, um das Neugeborene besser auszustatten und vor der Kälte zu schützen. Die Web Gallery of Art schreibt dazu:

Die Web Gallery of Art schreibt dazu: Mariä Heimsuchung bzw. Visitatio Mariae - so wird die Begegnung von der schwangeren Maria mit ihrer schwangeren Cousine Elisabet bezeichnet. Es gibt viele wunderbare Bilder in der Kunstgeschichte zu diesem Ereignis, die wichtigsten habe ich

Mariä Heimsuchung bzw. Visitatio Mariae - so wird die Begegnung von der schwangeren Maria mit ihrer schwangeren Cousine Elisabet bezeichnet. Es gibt viele wunderbare Bilder in der Kunstgeschichte zu diesem Ereignis, die wichtigsten habe ich  Auf der zweiten von mir aktuell betrachteten Tafel findet sich links am Bildrand die folgende Darstellung. Man erkennt sofort die Übereinstimmung mit der Figur des Heiligen Josef aus der vorherigen Tafel.

Auf der zweiten von mir aktuell betrachteten Tafel findet sich links am Bildrand die folgende Darstellung. Man erkennt sofort die Übereinstimmung mit der Figur des Heiligen Josef aus der vorherigen Tafel. Das ist wohl wenig wahrscheinlich, denn auch im 15. Jahrhundert wusste man, dass Neugeborene nur Milch vertragen. Hier steuert offenbar der Wunsch nach Idylle die Wahrnehmung.

Das ist wohl wenig wahrscheinlich, denn auch im 15. Jahrhundert wusste man, dass Neugeborene nur Milch vertragen. Hier steuert offenbar der Wunsch nach Idylle die Wahrnehmung.

Faktisch, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, gibt es sogar noch ein drittes Foto, das wiederum den beiden anderen punktuell widerspricht: Hier sieht man tiefe Brüche in der Leinwand, während sich die Schnitte über den ganzen Körper verteilen. Es passt noch am ehesten zum zweiten Bild, weicht aber in Details von ihm ab. Alle drei Bilder werden wie Fotos behandelt. Das ist etwas mysteriös. Es zeigt, wie schwierig es ist, selbst unstrittige Vorgänge zu bewerten. Am plausibelsten scheint mir angesichts der Vehemenz der Aktion das dritte Foto zu sein. Das erste Bild dürfte eine Pressemontage sein, die imaginativ „annährungsweise“ vorgegangen ist, das zweite gibt die Situation als Gesamtbild aufgrund des dritten Originalfotos wieder. Es gibt auch noch Illustrationen zum Geschehen.

Faktisch, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, gibt es sogar noch ein drittes Foto, das wiederum den beiden anderen punktuell widerspricht: Hier sieht man tiefe Brüche in der Leinwand, während sich die Schnitte über den ganzen Körper verteilen. Es passt noch am ehesten zum zweiten Bild, weicht aber in Details von ihm ab. Alle drei Bilder werden wie Fotos behandelt. Das ist etwas mysteriös. Es zeigt, wie schwierig es ist, selbst unstrittige Vorgänge zu bewerten. Am plausibelsten scheint mir angesichts der Vehemenz der Aktion das dritte Foto zu sein. Das erste Bild dürfte eine Pressemontage sein, die imaginativ „annährungsweise“ vorgegangen ist, das zweite gibt die Situation als Gesamtbild aufgrund des dritten Originalfotos wieder. Es gibt auch noch Illustrationen zum Geschehen. In der Zwischenzeit sind andere Fragen anhand solcher Kunstwerke diskutiert worden. Heute diskutieren manche darüber, ob das Publikum nicht grundsätzlich vor derartigen ‚sexistischen‘ Werken geschützt werden müsse (vgl.

In der Zwischenzeit sind andere Fragen anhand solcher Kunstwerke diskutiert worden. Heute diskutieren manche darüber, ob das Publikum nicht grundsätzlich vor derartigen ‚sexistischen‘ Werken geschützt werden müsse (vgl.

Zum dritten Advent ein Bild zum

Zum dritten Advent ein Bild zum

Es wäre nicht nur der Letzten Generation anzuraten, sich einmal diesen Zusammenhängen zuzuwenden. Denn dann müssten sie sich mit einer ganzen Gruppe auseinandersetzen und anlegen, der dieses umweltschädliche Verhalten offensichtlich kein größeres Problem ist und die doch teilweise genauso alt ist wie die Letzte Generation.

Es wäre nicht nur der Letzten Generation anzuraten, sich einmal diesen Zusammenhängen zuzuwenden. Denn dann müssten sie sich mit einer ganzen Gruppe auseinandersetzen und anlegen, der dieses umweltschädliche Verhalten offensichtlich kein größeres Problem ist und die doch teilweise genauso alt ist wie die Letzte Generation.

Das bedeutet aber auch, dass der Angriff auf Kunstwerke eine elementare Attacke auf essentielle Teile der Lebensdeutung von Menschen sind – auch dann, wenn man selbst vielleicht ein ganz anderes Kunstverständnis hat.

Das bedeutet aber auch, dass der Angriff auf Kunstwerke eine elementare Attacke auf essentielle Teile der Lebensdeutung von Menschen sind – auch dann, wenn man selbst vielleicht ein ganz anderes Kunstverständnis hat.

"Some people say

"Some people say

Während wir uns trotz der Dramatik der Weihnachtserzählung („denn sie hatten keinen Raum in der Herberge“) an idyllische Weihnachten gewöhnt haben, sieht Bruegel nicht ein, warum er auf dem Kunstwerk nicht auch zeigen soll, wie wir an unseren Weihnachtsbraten kommen. Und so schlitzt ein Bauer vor den interessierten Augen zweier Kinder einem Schwein den Hals auf und seine Frau fängt das Blut auf einer Pfanne ein. Das Haus im Hintergrund, das man für die Volkszählungsstelle deuten könnte, ist in Wirklichkeit eine Wechselstube, das Haus daneben eine eifrig frequentierte Kneipe.

Während wir uns trotz der Dramatik der Weihnachtserzählung („denn sie hatten keinen Raum in der Herberge“) an idyllische Weihnachten gewöhnt haben, sieht Bruegel nicht ein, warum er auf dem Kunstwerk nicht auch zeigen soll, wie wir an unseren Weihnachtsbraten kommen. Und so schlitzt ein Bauer vor den interessierten Augen zweier Kinder einem Schwein den Hals auf und seine Frau fängt das Blut auf einer Pfanne ein. Das Haus im Hintergrund, das man für die Volkszählungsstelle deuten könnte, ist in Wirklichkeit eine Wechselstube, das Haus daneben eine eifrig frequentierte Kneipe.

Im Augenblick liest man immer wieder, die Vertreter:innen der Ev. Kirche müssten sich für die Inhaftierten der „Letzten Generation“ einsetzen, weil diese für hehre Zwecke illegitim festgehalten würden. Man dürfe die Aktivisten nicht kriminalisieren – sagt die Präses der EKD-Synode. Aber niemand kriminalisiert die Aktivisten, das tun sie schon selbst. Wer permanent und in Absprache Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung begeht, ist kein harmloser Bürger, sondern handelt kriminell – ganz unabhängig von den hehren Zielen des Handelns. Es gibt wirkliche Opfer polizeilicher Willkür, für die man sich einsetzen könnte, bei der „Letzten Generation“ sehe ich das nicht so – sie könnten jederzeit auf ihr Handeln verzichten.

Im Augenblick liest man immer wieder, die Vertreter:innen der Ev. Kirche müssten sich für die Inhaftierten der „Letzten Generation“ einsetzen, weil diese für hehre Zwecke illegitim festgehalten würden. Man dürfe die Aktivisten nicht kriminalisieren – sagt die Präses der EKD-Synode. Aber niemand kriminalisiert die Aktivisten, das tun sie schon selbst. Wer permanent und in Absprache Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung begeht, ist kein harmloser Bürger, sondern handelt kriminell – ganz unabhängig von den hehren Zielen des Handelns. Es gibt wirkliche Opfer polizeilicher Willkür, für die man sich einsetzen könnte, bei der „Letzten Generation“ sehe ich das nicht so – sie könnten jederzeit auf ihr Handeln verzichten.

Es geht ganz allgemein um den Tod der Unschuldigen.

Es geht ganz allgemein um den Tod der Unschuldigen.

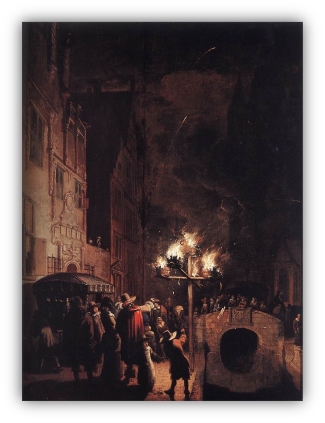

Es muss nicht immer Silvester sein, wenn ein Feuerwerk abgebrannt wird. In der Bildenden Kunst ist das Silvester-Feuerwerk eher die Ausnahme. Aber es ist immer ein feierlicher Anlass, wenn Feuerwerk veranstaltet wird. Bei der Feuerwerksdarstellung des holländischen Malers Egbert van der Poel (1621-1664) sehen wir nur, dass sich einige Delfter Bürger zu einem Fest versammelt haben. Das Gemälde ist undatiert und enthält keine eindeutigen Hinweise auf die Art des dargestellten Ereignisses. Traditionell wird das Bild als Darstellung der Feierlichkeiten zum Abschluss des Friedens von Münster, der am 15. Mai 1648 unterzeichnet wurde, gedeutet. Vor dem Delfter Gemeenlandshuis hat sich eine Menschenmenge versammelt, gefesselt vom Spektakel der lodernden Fackeln und dem Feuerwerk am Nachthimmel. Die Fackeln werden aus mit Pech oder Teer gefüllten Fässern hergestellt und auf Stangen montiert. Sie wurden meist von der Stadt oder von Privatpersonen anlässlich einer Feierlichkeit bezahlt.

Es muss nicht immer Silvester sein, wenn ein Feuerwerk abgebrannt wird. In der Bildenden Kunst ist das Silvester-Feuerwerk eher die Ausnahme. Aber es ist immer ein feierlicher Anlass, wenn Feuerwerk veranstaltet wird. Bei der Feuerwerksdarstellung des holländischen Malers Egbert van der Poel (1621-1664) sehen wir nur, dass sich einige Delfter Bürger zu einem Fest versammelt haben. Das Gemälde ist undatiert und enthält keine eindeutigen Hinweise auf die Art des dargestellten Ereignisses. Traditionell wird das Bild als Darstellung der Feierlichkeiten zum Abschluss des Friedens von Münster, der am 15. Mai 1648 unterzeichnet wurde, gedeutet. Vor dem Delfter Gemeenlandshuis hat sich eine Menschenmenge versammelt, gefesselt vom Spektakel der lodernden Fackeln und dem Feuerwerk am Nachthimmel. Die Fackeln werden aus mit Pech oder Teer gefüllten Fässern hergestellt und auf Stangen montiert. Sie wurden meist von der Stadt oder von Privatpersonen anlässlich einer Feierlichkeit bezahlt. Sehr viel mehr Kenntnisse des jüdischen Beschneidungsrituals als seine Kollegen zuvor zeigt der altdeutsche Maler

Sehr viel mehr Kenntnisse des jüdischen Beschneidungsrituals als seine Kollegen zuvor zeigt der altdeutsche Maler  Gerade habe ich die KI ChatGPT gefragt, ob es Werke von Michelangelo in Belgien gibt. Das ist insofern eine triviale Frage, weil die einzige Skulptur von Michelangelo nördlich der Alpen in der belgischen Stadt Brügge in der Liebfrauenkirche steht und die Zuschreibung an Michelangelo nicht bestritten wird. Die davon abweichende Antwort der KI lautete:

Gerade habe ich die KI ChatGPT gefragt, ob es Werke von Michelangelo in Belgien gibt. Das ist insofern eine triviale Frage, weil die einzige Skulptur von Michelangelo nördlich der Alpen in der belgischen Stadt Brügge in der Liebfrauenkirche steht und die Zuschreibung an Michelangelo nicht bestritten wird. Die davon abweichende Antwort der KI lautete: Und in der Antwort beschrieb er mir dann überraschenderweise die Salvatorkathedrale, die 150 Meter neben der Liebfrauenkirche steht. Auf den Hinweis von mir, dass dies die falsche Kirche sei, beharrte er darauf, dass die Salvatorkathedrale manchmal auch Liebfrauenkirche genannt werde und gab keine weiteren Informationen.

Und in der Antwort beschrieb er mir dann überraschenderweise die Salvatorkathedrale, die 150 Meter neben der Liebfrauenkirche steht. Auf den Hinweis von mir, dass dies die falsche Kirche sei, beharrte er darauf, dass die Salvatorkathedrale manchmal auch Liebfrauenkirche genannt werde und gab keine weiteren Informationen.