Caspar David Friedrich audiovisuellÜber Grenzen und Möglichkeiten der Verfilmung seiner Malerei

|

||||||||||||

|

Von Malerei-Verfilmungen wird zumeist behauptet, sie verfälschten über Gebühr Format, Farbe und Oberfläche des Bildes, lösten das auf der Bildfläche gegebene Nebeneinander unzulässigerweise in ein Nacheinander auf und seien daher nichts weiter als ein Surrogat, dem sich nur entziehen könne, wer letztlich die Mühe nicht scheue, die Originale kennenzulernen.[1] Ohne die Notwendigkeit von Museums- und Ausstellungsbesuchen auch nur im geringsten relativieren zu wollen, sei an dieser Stelle gleichwohl auf der normativen Kraft des Faktischen insistiert: Denn allen Einwänden zum Trotz etablierte sich zunächst der Film und dann das Fernsehen nicht nur als kunst-, sondern insbesondere auch als bildreproduzierendes Medium[2], dank der tatkräftigen Mithilfe von Kunsthistorikern und Kunstkritikern übrigens, die als Berater, Autoren, Moderatoren und gelegentlich sogar als Regisseure stets bereitwillig zur Verfügung standen[3], offensichtlich aber weitaus weniger gewillt waren, ihr eigenes mediales Engagement vorurteilsfrei zu reflektieren. Jedenfalls überrascht es, dass kunstwissenschaftliche Untersuchungen, die die filmische wie auch televisuelle Anverwandlung von Werken der bildenden Kunst als ein ernstzunehmendes, prinzipielles Problem diskutieren, deren Grenzen wie auch Möglichkeiten auf der Basis des inzwischen reichlich vorhandenen, seit Jahrzehnten verfügbaren audiovisuellen Materials analysieren, ausloten und weniger pauschal beurteilen, auch derzeit noch weitgehend Mangelware sind, ja dass Grundlagenforschung, wie sie in erster Linie von einer mit visuellen Medien zentral befassten Disziplin zu erwarten gewesen wäre, bisher kaum geleistet wurde und nach wie vor ein Desiderat darstellt.[4] Sie anzumahnen, ist nicht allein aufgrund der brennenden Fragen geboten, welche schon heute die neuen - auch kunstreproduzierenden - digitalen Medien aufwerfen, sondern vor allem in eigener Sache: Verdanken sich doch die Gegenstände des Faches - und dies wird wohl auch in Zukunft so bleiben - maßgeblich der Tatsache, dass auf neue mediale Entwicklungen die Künstler stets neue, genuine Antworten zu geben wussten. Wenn im folgenden die Strategien, nach denen Fernsehen und Film verfahren, um Werke der bildenden Kunst durch bewegte Bilder zu visualisieren, exemplarisch anhand von Caspar David Friedrich dargestellt werden, so geschieht dies auch aufgrund seiner heutigen Medienpräsenz. Zwar fand Friedrich, anders als Picasso und van Gogh, Rembrandt und Rubens, erst vergleichsweise spät, mit der spektakulären Hamburger Retrospektive von 1974, Eingang in die audiovisuellen Medien, doch schlossen sich seitdem zahlreiche monographische Bearbeitungen an, die es in besonderer Weise gestatten, die Grenzen der Verfilmung von Malerei paradigmatisch in den Blick zu nehmen. Wichtiger noch erscheint in diesem Zusammenhang allerdings, dass es Friedrich selber bereits war, der sich über die Grenzen seines Metiers hinausbewegte, der sich ein damals neues Medium künstlerisch anverwandelte und wiederum für seine Malerei fruchtbar zu machen verstand. Dies fand in der Kunstwissenschaft bislang wenig Beachtung, fordert gleichwohl aber dazu heraus, neben den Grenzen auch die besonderen Möglichkeiten der Verfilmung von Malerei differenzierter in Rechnung zu stellen. Gegenstand der Analyse sind zunächst Ausschnitte aus einer zehnminütigen, von Gottfried Sello verfassten Fernsehsendung mit dem Titel DER ABENDSTERN, die das hessische Dritte Programm am 5.11.1983 in der Serie DAS BILD DER WOCHE ausstrahlte. Sequenzen aus Peter Schamonis 80minütigem Kinofilm CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT, der zwei Jahre später entstand und am 10.5.1990 erstmals im Abendprogramm der ARD zu sehen war, schließen sich an. Dabei wird jeweils auf digitalisiertes Videomaterial zurückgriffen, um wenn auch nicht die spezifische Farbigkeit, Oberfläche und Zeitstruktur, so doch die Einstellungsgrößen und Schnittfolgen dieser sehr unterschiedlichen Produktionen zu veranschaulichen. Was die Friedrich-Sendung aus der Serie DAS BILD DER WOCHE betrifft, so ist nach dem 'Mastershot', der eröffnenden Totalen, die dieses Gemälde zunächst noch mit seiner Originalrahmung zeigt, eine Kamerabewegung in Richtung der Bildebene Auftakt der televisuellen Aneignung des "Abendsterns". Während dieser Zufahrt wird das kleinformatige, nur 32 x 45 cm große Ölbild, das in den frühen 1830er Jahren entstand und sich heute im Besitz des Frankfurter Goethe-Museums befindet, gleichsam umgerahmt und auf das repräsentierende Medium, das Fernsehen, zugeschnitten. An die Stelle des Bildrahmens tritt jetzt der Bildschirmrahmen, so dass der 'ausgerahmte' "Abendstern" als ein neues, telegen formatiertes Bild erscheint, als Bildschirmbild, das die Sendung in den folgenden anderthalb Minuten unverändert als Standbild präsentiert (Abb. 1).  Abb.1 DER ABENDSTERN 0:00-2:00 In Ein-Bild-Serien zählt eine derartige, bereits in der ersten Einstellung zu Tage tretende Usurpation des künstlerischen Mediums inzwischen ebenso zum Standardrepertoire wie die nachfolgende Bearbeitung, sprich: Segmentierung des betreffenden Bildes in einzelne bildhafte Ausschnitte. Ausschlaggebend dafür waren sicherlich die überaus erfolgreichen 100 MEISTERWERKE des WDR, die diese Elemente erstmals für die bildmonographische Serie reklamierten.[5] Auch in der Friedrich-Sendung des Hessischen Fernsehens eröffnet die Bildbearbeitung mit dem Umschnitt auf eine Nahansicht des Gemäldes. Dass diese bildhaft aufzufassen ist, verdeutlichen die linke Baumgruppe und das rechte Figurenpaar. Sie erzielen eine Verfestigung der Ränder, während die Höhe des Bildausschnitts arithmetisch durch horizontale Farbstreifen unterteilt wird. Die Wendung der beiden weiblichen Figuren nach rechts zeigt die Leserichtung des Betrachters an, der die anschließende langsame Parallelfahrt folgt. Ohne die Größe des Ausschnitts zu verändern, streift die Kamera dabei weitere Motive des Gemäldes, um diese am Ende der Fahrt erneut als bildhaft gebautes Standbild zu arretieren. In ihrer randverfestigenden Funktion entsprechen die beiden Türme links und die Baumgruppe rechts in etwa spiegelbildlich den Bildgegenständen des Standbildes zuvor (Abb. 2).  ABB.2 DER ABENDSTERN 2:01-3:10 Demnach hat aber das bewegte, durch Orts- oder Objektivveränderungen der Kamera hervorgebrachte Bild im Grunde keinen genuinen, gestalterischen Anteil an der Bearbeitung des Gemäldes. Es dient lediglich als Scharnier, das zwei, nach bildkompositorischen Gesichtspunkten ausgewählte Ausschnitte miteinander verbindet. Auch die nächste Einstellung folgt diesem Prinzip: Sie beginnt mit einem Standbild, worin der Rhythmus, den die dargestellten Figuren im Wechsel mit den beiden architektonischen Elementen in der Horizontalen entwickeln, durch die vertikale Abfolge der Farbstreifen ausbalanciert wird. Im Anschluss daran erfolgt ein Zoom-In, der auf das Hauptmotiv des Gemäldes, den Abendstern, überleitet. Als heller Fleck betont dieser die optische Mitte des abschließenden Standbildes, das aufgrund seiner fließenden Farbigkeit nahezu als abstraktes Gemälde anmutet (Abb. 3).  ABB.3 DER ABENDSTERN 3:11-3:45 Auf verbindende Kamerabewegungen wird in den nächsten fünf Einstellungen dann auch konsequent verzichtet. Die Bebilderung des Bildes erfolgt hier durch aneinandergeschnittene Standbilder, die in Form einer Dia-Schau jeweilige, wiederum kompositorisch gebaute Nahansichten präsentieren: Seien es die Sakral- und Profanbauten von Dresden im Bildhintergrund, die auf Symmetriebezüge ausgelegt werden, oder seien es die Staffagefiguren, welche erneut die Ränder stabilisieren oder als gefüllte Flächen fungieren, die die umgebende Leerfläche ausponderieren (Abb. 4).  ABB.4 DER ABENDSTERN 3:46-5:18 Aus der televisuellen Bearbeitung entlassen und normalerweise - wie in den 100 MEISTERWERKEN und zahlreichen anderen Folgen von DAS BILD DER WOCHE - im 'Mastershot' zurückgegeben wird das Gemälde dann am Schluss der Sendung.[6] 'Mastershot' - Standbilder - 'Mastershot': Grob gesagt besteht die televisuelle Aneignung des Bildes in der bildmonographischen Serie aus einem ziemlich einfachen Konzept. Sein Ziel ist die Bebilderung des Bildes, also das Zerlegen des Bildes in lauter selbständige Einzelbilder, die freilich das Bildliche des so bebilderten Bildes verdecken. Man sieht entweder das Bild oder Bildschirmbilder. Die Grenze dazwischen bleibt grundsätzlich bestehen. Im Unterschied zu diesem vom Fernsehen favorisierten Schema der Bebilderung verfügt der Kinofilm zweifellos über andere und wesentlich mehr Möglichkeiten, mit Bildern umzugehen, wie sie von Peter Schamoni dann auch virtuos eingesetzt werden. Bereits zu Beginn seines Films bekundet er Interesse an einer Verzeitlichung des Bildes: Aufblende, Zoom-Out und die anschließende Überblendung des "Abendsterns" durch eine Waldlandschaft mit vorüberziehenden Wolken fungieren hierbei als visuelle Elemente, die - durch Dialoge aus dem Off und die dramatische, an Franz Schubert orientierte Musik von Hans Posegga verstärkt - den "Abendstern" in Bewegung versetzen (Abb. 5).  ABB.5 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 0:00-0:17 Bewegung in ganz anderem Sinn kennzeichnet dagegen die beiden Sequenzen aus dem letzten bzw. mittleren Drittel des Films, in denen Caspar David Friedrichs Atelier zu sehen ist. Die zweite Sequenz beginnt mit der Auflösung eines 'lebenden', der "Frau am Fenster" nachempfundenen Bildes ins Räumliche (Abb. 6) und leitet dann zu einer Spielszene über, die auf ein Ereignis aus dem Jahr 1830 zurückgeht, das sich so oder so ähnlich zugetragen haben mag, auf den Besuch des preußischen Kronprinzen, des späteren Friedrich Wilhelm IV., und seinem Gefolge (Abb. 7). In dieser Szene veranlasst Caspar David Friedrichs "Abendstern" in mehrfacher Weise zu Handlungen: Als transportabler, beweglicher Gegenstand wird das Bild zunächst durch die Frau des Künstlers behandelt; als Darstellung von etwas fordert es sodann zur Rezeption aus unterschiedlichen Perspektiven auf, um als Kunstobjekt schließlich verhandelt und - was unmittelbar darauf geschieht - in seinem Preis-Leistungsverhältnis taxiert zu werden.  ABB.6 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 50:15-50:28  ABB.7 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 51:05-51:48 Im Unterschied zu dieser Sequenz, in der das vollendete Bild als materieller Gegenstand, als Objekt der Rezeption und schließlich auch als Ware vorgestellt wird, steht in der ersten Atelierszene Caspar David Friedrichs Arbeitsweise im Zentrum. Das Bild erscheint nunmehr als kristallisierte, geronnene Zeit, d.h. als Resultat eines höchst komplexen künstlerischen Prozesses, dessen einzelne Etappen mit Hilfe aufwendiger tricktechnischer Verfahren rekonstruiert werden (Abb. 8). Als 'Moderator' fungiert hierbei - von Helmut Griem gespielt - der Maler und Arzt Carl Gustav Carus, der in seinen Schriften die Vorgehensweise des Künstlers detailliert überlieferte.  ABB.8 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 32:45-32:51 Diente die Überblendung, mit der Schamonis Friedrich-Film eröffnete, noch dazu, das unbewegte Bild mit Hilfe des bewegten Bildes zu dynamisieren, so erfährt dieses Verfahren in der nachfolgenden Sequenz eine Umkehrung: Bewegte (Film-) Bilder werden jetzt durch unbewegte (gemalte) Bilder fixiert (Abb. 9). Entscheidenden Anteil an dieser Bildarretierung, die auf der akustischen Ebene durch das Ausblenden des O-Tons aus der unterlegten Musik verstärkt wird, hat dabei der Farbkontrast, der die gezeigten, in warmen Rottönen gehaltenen Sepia-Arbeiten von Friedrich, zumeist Darstellungen der Küste von Rügen[7], vom kalten Blau der an gleicher Stelle entstandenen Filmaufnahmen absetzt.  ABB.9 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 18:50-18:58 Darüber hinaus fungiert diese Passage zugleich als Überleitung zu einem weiteren Hauptwerk des Künstlers, das im Mittelpunkt der anschließenden Szene steht, dem 1810 vollendeten "Mönch am Meer".[8] In dieser Schlüsselszene, die auf Kleists Bearbeitung von "Verschiedene Empfindungen vor einer Seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner" zurückgeht, einen Text, den Clemens Brentano und Achim von Arnim 1810 anlässlich der Ausstellung des Gemäldes in der Berliner Akademie verfassten[9], zieht Peter Schamoni im Hinblick auf das prinzipielle Verhältnis von Malerei und Filmbild eine letztlich doch überraschende Bilanz:  ABB.10 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 19:23-20:10 Optisch verstellt (Abb. 10) wie auch zunächst sinn-entstellt durch die Betrachter vor dem Gemälde, deren Dialoge Schamoni in weitgehender Übereinstimmung mit der Textvorlage gestaltet, wird freie Sicht auf den "Mönch am Meer" erst in der Schluss-Sequenz gewährt, beim Auftritt des Kronprinzen und seines Begleiters, des russischen Dichters und Friedrich-Sammlers Shukowski (Abb. 11).[10] Die Korrektur der Kameraposition und Zufahrt, der 'Mastershot' und die abschließende Halbtotale sind dabei die visuellen Elemente, die - jeweils im Gegenschuss zu den Personen - das Gemälde zunächst zurechtrücken, um den Einsatz einer adäquaten Rezeption zu markieren, sodann zurückstellen und schließlich entrücken. Das heißt: Die Hervorhebung der medialen Differenz des Bildes verweist an dieser Stelle auf das genuine anschauliche Potential von Malerei, ein Potential, das sich in letzter Instanz nicht mehr mediatisieren, sondern nur noch in der unmittelbaren sinnlichen Auseinandersetzung mit dem Bild selber realisieren lässt, direkt und ungefiltert, "als wenn einem die Augenlider weggeschnitten wären"[11], wie es Heinrich von Kleist formulierte.  ABB.11 PETER SCHAMONI: CASPAR DAVID FRIEDRICH - GRENZEN DER ZEIT 21:31-22:06 So gesehen, stößt auch der höchst komplexe filmische Umgang mit Malerei, den Schamoni demonstriert und zugleich reflektiert, an jene Grenze, die sich schon bei der Bebilderung des Bildes durch das televisuelle Medium eröffnete. Mag Schamoni statt der Bebilderung von Bildern deren Verzeitlichung betreiben, statt der Zerlegung in selbständige Einzelbilder deren Übergängigkeit betonen, so vermag er doch nicht jene Differenz zu beseitigen, die zwischen der Bildlichkeit und der Verzeitlichung von Bildern besteht. In diesem Sinne ließe sich auch der Untertitel seines Films interpretieren: GRENZEN DER ZEIT. Gleichwohl war Caspar David Friedrich es selber, der nicht eng in den Grenzen der Staffeleimalerei sich bewegte, sich nicht sorgsam abschirmte gegen vermeintlich verderbliche Einflüsse, sondern im Gegenteil vielmehr von der Differenz des Bildes, seiner Bildlichkeit aus, sich mit den Grenzen, aber auch Möglichkeiten eines neuen Mediums befasste, das sich damals auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung befand und aufgrund seiner apparativen wie auch dispositiven Strukturen durchaus als Vorläufer unserer heutigen audiovisuellen Medien angesehen werden kann. Konkret entwarf Friedrich im Zuge dieser Auseinandersetzung ein Gerät, eine Art "Bildverstärker", der - bidirektional - sowohl die Besonderheiten des Tafelbildes in das Medium Diorama übersetzte, wie auch umgekehrt die Besonderheiten des neuen für das alte Medium, das Tafelbild, fruchtbar zu machen verstand. Was das Diorama betrifft, das seit Beginn des 19. Jahrhunderts in zunehmendem Maße Verbreitung fand, so bestand dieses aus Transparentbildern, die, auf Papier, Glas oder auch auf chemisch behandelte Leinwände gemalt, zumeist in zweierlei Form präsentiert wurden: als Großbilddorama, das mit Hilfe höchst komplizierter technischer Vorrichtungen in einer eigens dafür entworfenen kinoähnlichen Architektur öffentlich vorgeführt wurde, wie das von Daguerre entwickelte Diorama in Paris zu Beginn der 20er Jahre (Abb. 12). Und als transportables Kleinbilddiorama, das für den privaten Gebrauch bzw. den Einzelbetrachter bestimmt und zumeist als Guckkasten konzipiert war, vergleichbar dem Apparat, den Gainsborough bereits um 1785 baute (Abb. 13).

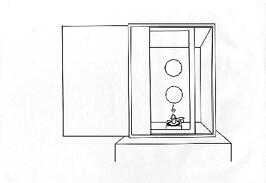

Leider müssen die in dieser Hinsicht avanciertesten Transparentbilder von Friedrich, ein vierteiliger Zyklus, der 1830 vollendet war, heute als verloren angesehen werden. Briefe des Künstlers geben jedoch detailliert Auskunft, wie man sich diese ca. 89 x 66 cm großen Werke vorzustellen hat, zu denen zwei als Vorarbeiten einzustufende Zeichnungen überliefert sind. Bestimmt waren sie übrigens für den russischen Thronfolger, den späteren Zaren Alexander II., in St. Petersburg, wo sie - in Transportkisten verpackt - wahrscheinlich erst im Januar 1836 eintrafen. Den Inhalt und die Funktion dieser Sendung erläuterte Friedrichs Begleitschreiben wie folgt: "Die kleine Kiste enthält die vier durchsichtigen Bilder, auf Papier gezeichnet und auf Rahmen gespannt und zu beiden Seiten mit Brettern verwahrt und in Wachsleinwand verwahrt. So glaube ich, sie gegen Nässe gesichert zu haben. (...) Wenn man zuerst den Schieber F eröffnet und den Deckel X losgeschraubt (...), wird man bald sehen, wie die Bilder aus der Kiste zu heben sind. Die größte von den beiden kleinen Kisten enthält zwei Glaskugeln, die kleinere eine Lampe und einen Klotz. Die Aufstellung der Bilder ist folgende: Um das Bild Nr.1 zu zeigen, stelle man die Kiste auf ein Gestell oder Tisch (...) und fülle eine der Glaskugeln mit reinem, klarem Wasser (...), hängt oder befestigt dieselbe in das unterste Loch B und rückt beides, Kasten und Gestell, so nahe an ein Fenster, dass die mit Wasser gefüllte Kugel beinah die Fensterscheibe berührt [Abb. 14]. (...) Nun verdecke man das Fenster mit Brettern völlig dicht, um aber ganz sicher zu sein, dass auch nicht der geringste Lichtstrahl ins Zimmer fällt, sondern vollkommene Finsternis in der Stube ist, als nur das, was durch die Glaskugel in den Kasten fällt, verhänge man die Bretter überdies mit dunklen Tüchern. Dann stelle man den Klotz D mit der Lampe (...) in den Kasten, (...) schiebe (...) das Bild Nr.1 in die Rinne E, so dass die mit dünnem Papier überzogene Seite dem Beschauer zugewendet ist. Vor den Kasten stelle man zwei Stühle in der Entfernung, dass der Beschauer das Bild ruhig übersehen kann. Wenn alles so vorbereitet ist, so lade man den Beschauer ein, sich zu setzen ... Dann öffne man den Schieber F, und das Bild ist sichtbar. (...)[12]  ABB.14 C.D.FRIEDRICHS VORRICHTUNG ZUR VORFÜHRUNG SEINES VIERTEILIGEN TRANSPARENTBILDZYKLUS Ist das Bild gesehen, so schiebe man den Schieber F wieder vor ... und an dessen Statt schiebe man das Bild Nr.2 vor, nachdem man zuvor den Klotz mit der Lampe weggenommen (...). Ist auch dieses geschehen (...), so schiebe man das Bild Nr.3 vor [Abb. 15]. Und wenn auch dieses geschehen, so schiebe man das Bild Nr.4 vor [Abb. 16] und verschließe das unterste Loch mit dem Kästchen und öffne das oberste Loch, fülle die andere Kugel zur Hälfte mit klarem, blankem Wein, möglichst klarem, und die andere Hälfte mit Wasser und hänge und befestige dieselbe in das oberste Loch, so dass die Kugel möglichst deckt."[13]

Caspar David Friedrichs Vorrichtung, hier im Schaubild rekonstruiert[14], war also ursprünglich nichts anderes als eben jene Kiste, in der seine Transparente nach St. Petersburg verschifft wurden. Folgte man den Anweisungen des Künstlers, dann entpuppte sich diese Transportkiste urplötzlich als 'Transportmaschine', oder besser noch: als 'Bildwechselgerät', was zunächst unwillkürlich an heutige Dia-Projektoren denken lässt. Entsprechend umgerüstet und nach Friedrichs Instruktionen aufgestellt, verwandelte sich diese Transportkiste aber auch in einen von innen bzw. von hinten erleuchteten Kasten, in eine 'Glotzkiste', die übrigens schon - wie heute noch die allermeisten elektronischen Nachfahren dieser Spezies - im Verhältnis von 4:3 proportioniert war, darüber hinaus bereits über einen beachtlich dimensionierten flat-screen und sogar Stereo-Ton verfügte. Denn Friedrich wünschte ausdrücklich, dass seine transparenten Bilder "nur in Begleitung von Musik gesehen würden".[15] Was freilich - wie er weiter ausführte - einige Proben erfordere, damit "Musik und Malerei richtig zueinander sich verhalten und eins das andere unterstütze und all und jedes Geräusch sorgfältig vermieden würde auf den Hörenden und Sehenden."[16] Stellt man bei Friedrichs Installation allerdings die apparativen Besonderheiten der damals beliebten, oft gleichermaßen von Musik begleiteten Dioramen in Rechnung, dann ließe sich zunächst vermuten, dass es der Künstler auf eine spezifische Verbindung von Groß- und Kleinbilddiorama abgesehen hätte, einen 'Medienmix' sozusagen, indem er die dunkle kinoähnliche Atmosphäre, worin erstere gezeigt wurden, ganz einfach in das private bzw. intime Ambiente der letzteren verlagerte und so eine neue Spielart dieses Mediums kreierte, eine Art Heimkino des 19. Jahrhunderts. Doch spricht dagegen, dass hierbei eine für das Diorama ganz entscheidende Grundvoraussetzung fehlte, nämlich der schwarze Tunnel, der den Blick des Betrachters kanalisierte, die Grenzen der Darstellung unsichtbar machte und hierdurch jener perspektivischen Illusion Vorschub leistete, welche für dieses Medium so charakteristisch war und von den Zeitgenossen dann auch entsprechend bewundert wurde.[17] Eine derartige Augentäuschung, die seit den Erfindungen Daguerres auch in zahlreichen transitorischen Varianten, d.h. Simulationen von Licht- oder Objektbewegungen auftrat, empfand Friedrich jedoch als Beschränkung, die er kategorisch verwarf. Nicht nur, weil er selber darauf bestand, "keine Guckkastenbilder"[18] gemalt zu haben, und auch an anderer Stelle ausdrücklich sagte: "Wenn der Maler mit seiner Nachahmung täuschen will, als sei er ein Gott, so ist er ein Lump."[19] Sondern vor allem, weil seine Transparentbilder durch ihre Aufstellung, insbesondere aber durch ihre Darstellungen keinen Zweifel an ihrem bildlichen Status aufkommen ließen und somit sofort in ihrem Gemacht-Sein, als "Menschenwerk", erkennbar waren. Anti-illusionistisch, weil sowohl die Darstellung begrenzend wie auch deren Zweidimensionalität betonend, wirkte dabei zum einen die Rahmung. Diese Rahmung akzentuierte Friedrich bereits innerhalb des Bildfeldes. In der "Harfenspielerin", einer inzwischen verschollenen Zeichnung zum dritten Bild seines Zyklus, wiederholt die Brüstung des Söllers ebenso den unteren wie die seitlichen architektonischen Abschlüsse die vertikalen Bildränder. Darüber hinaus nimmt die strenge geometrische Ausrichtung der Bildgegenstände und die betonte Mittelsenkrechte deutlich auf das hochrechteckige Format des Blattes Bezug (Abb. 15). Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die Platzierung der figurativen, vegetabilischen und gegenständlichen Details im "Traum des Musikers", einer Zeichnung, die zum vierten Bild des Zyklus überliefert ist und sich heute in der Hamburger Kunsthalle befindet (Abb. 16). Anti-illusionistisch, d.h. im Widerspruch zu den üblichen Sujets der Dioramen angelegt, war zweitens auch das Programm des Zyklus. Zeigten die Dioramen zumeist pittoreske, touristisch, historisch oder zeitgeschichtlich interessante Landschaften oder Ereignisse, z.B. die Alpen, das antike Rom oder den Brand von Moskau, die es so lebensnah wie möglich darzustellen galt, um die Seh-Sucht der Zeitgenossen, ihre Augenlust am Sensationellen, Kuriosen und Vordergründig-Erbaulichen zu befriedigen, so wählte Friedrich hingegen ein Thema, das sowohl als Stoff wie auch in seiner allegorischen Formulierung nach einer völlig anderen Rezeption verlangte, nach einer Wahrnehmung, bei der das Sehen - und auch das Hören - sich mehr und mehr als ein geistiger Prozeß entwickelte, nämlich das Thema der Musik. Dieses sollte zunächst in seiner düster-'ossianischen' Seite erfasst und in aufsteigender Folge sodann in seiner diesseitig-weltlichen, geistlich-religiösen und schließlich himmlisch-transzendenten Dimension erschlossen werden.[20] Gleichwohl implizierte Friedrichs Zyklus nicht nur einen künstlerischen Diskurs, der im Thema, in der Art und Weise der Darstellung wie auch Aufstellung seiner Transparente auf die Grenzen des neuen Mediums verwies und diese vom Bild aus erweiterte, sondern er beinhaltete zugleich eine Auseinandersetzung, die sich mit den besonderen Möglichkeiten des Dioramas befasste, um diese für das alte Medium, für das Tafelbild, zu funktionalisieren. Dabei interessierte sich Friedrich weniger für Bewegungseffekte von Bild zu Bild, obgleich er sich, hätte sein Kasten einen schnelleren Bildwechsel ermöglicht, durchaus in die Vorgeschichte des Films hätte einschreiben können, als Erfinder der 'Transzendentalmontage' sozusagen. Ausschlaggebend für ihn war vielmehr die spezifisch dioramatische Erscheinungsweise der Farben, ihre besonderen atmosphärischen und z.T. auch transitorischen Wirkungen im durchscheinenden Licht, sei es im leicht unruhigen Kerzenlicht oder konstanteren Mischlicht, oder sei es im diffusen, durch Glas, Wasser und Wein gestreuten, gedämpften oder leicht gefärbten Tageslicht, das noch dazu aus unterschiedlicher Höhe einfiel.[21] Direkte Auswirkungen hatte dies auf Friedrichs Ölgemälde, die zu Beginn der 1830er Jahre entstanden, wie etwa den "Abendstern": In überaus dünnen, transparenten Lasuren vorgetragen, in denen das Stoffliche der Farbe verschwindet, scheint das Kolorit dieses Bildes jetzt gleichsam von innen her auf. Insbesondere in der Darstellung des Abendhimmels, eines Phänomens, dessen Transitorik Friedrich durch höchst komplexe, in die Tiefe wirkende Farbübergänge betont, besitzt es nun eine zuvor nicht bekannte Leuchtkraft, eine immaterielle, zu transzendenter Wirkung gesteigerte Lichtfülle, die zugleich anschaulich belegt, dass das neue Medium keinesfalls das Verschwinden des Tafelbildes verursachte, sondern im Gegenteil dem alten Medium vielmehr zu gesteigerter Präsenz verhalf, einer neuen, freilich nur am Original nachzuvollziehenden und prinzipiell nicht mediatisierbaren Bildpräsenz, welche dennoch aber auf Mediatisierung beruht, d.h. die künstlerische Anverwandlung eines neuen Mediums zu ihren konstitutiven Bedingungen zählt. Sie zu übersetzen und sichtbar zu machen, Friedrichs künstlerische Fragestellungen also, nicht aber seine genuinen bildspezifischen Antworten, dazu sind die Bewegtbild-Medien des 20. Jahrhunderts allerdings sehr wohl geeignet: Sowohl der Film mit seiner Strategie der Verzeitlichung als auch das Fernsehen mit seinem Konzept der Bebilderung, mehr jedenfalls, als Bilder nur zu popularisieren, und auch besser, als es eine der bisher publizierten Farbabbildungen des "Abendsterns" vermag. Zuerst erschienen in: Zwischen Askese und Sinnlichkeit. Festschrift für Norbert Werner zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Carolin Bahr und Gora Jain (Giessener Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. 10), Dettelbach: Röll 1997, S. 112-125. Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags J. H. Röll (http://www.roell-verlag.de). Anmerkungen

|