Mode und ManierÜber Mythen der MusikliteraturStefan Schmidl |

||||

|

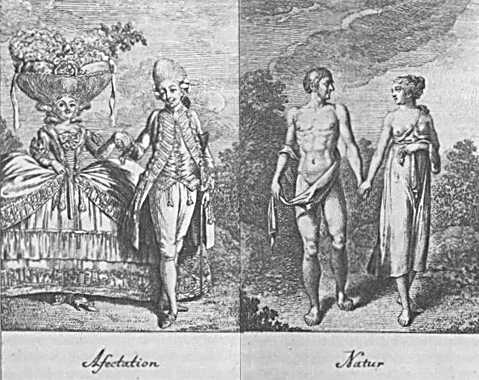

Durchdenkt man ältere Kompendien musik- und kunstgeschichtlicher Entwicklungen in Hinsicht auf oben gestelltes Thema, so kommt man bald zum Schluss, dass die retrospektive Bewertung von Moden meist ausgesprochen negativ gerät: Kaum eine Abhandlung, die am alla turca- und Rossini-Fieber des 18., an der Virtuosen-Begeisterung und am Exotismus des 19. Jahrhunderts oder den veristischen und Jugendstil-Tendenzen des Fin de Siècle nicht zumindest Amüsement ob der vermeintlichen Naivität solch künstlerischer Motivationen bekundet, an Werken wie Pacific 231 (1924), Maschinist Hopkins (1929) oder der Eisengießerei (1926), um nur wahllos drei Werke des ebenso modischen musikalischen Futurismus herauszugreifen, allenfalls die Kuriosität ihrer Gestalt und die Umstände ihres Entstehens als Interessens-Legitimation gelten lässt. Im Kern bauen diese Urteile auf weit verbreitetem Gedankengut der Aufklärung auf, das zwischen Natürlichkeit und Affektiertheit unterscheidet - und dem Daniel Chodowiecki in seiner einflussreichen Stichsammlung von 1779 beredten visuellen Ausdruck gab.  Mode, so kann man aus dem 1. und 2. Blatt der zweiten Folge lesen, ist die direkte Opposition der Natur, Moden zu folgen geht so Hand in Hand mit veräußerlichtem Gebaren, während natürliches Handeln und Empfinden stets in stiller, innerlicher und geradliniger Größe erkennbar ist.[1] Dieser vereinfachte Sachverhalt erwies sich als dermaßen erfolgreich, dass er auch in der Musikliteratur fortan beträchtlich wirksam werden konnte und noch in Zeiten wiedererkennbar war, die sich längst von den Idealen der deutschen Klassik abgewandt hatten. So heißt es etwa in Hans Renners Konzertführer von 1954 über Bachs Stil-Verständnis: In allem Irdischen offenbart sich im Gott. So steht er nicht an, ihn reinen Herzens in der kräftigen Sprache dieser Welt zu feiern. Zweierlei Musik, hie eine sinnenfreudig weltliche und dort eine 'geläutert' kirchliche? Undenkbar für Bach! Im Zarten und Drastischen, im Versponnenen und Ausgelassenen, im Schmerz und in den überschäumenden Ausbrüchen volkshafter Fröhlichkeit, immer setzt er sich mit bezwingender Natürlichkeit völlig ein.[2] Im Gegensatz dazu musste sich der polystilistische Klang- und Formenentwurf der Bach-Söhne Carl Philipp Emmanuel und Wilhelm Friedemann wie eine aus den Fugen geratene musikalische Welt ausnehmen, die experimentellen Produkte der Mannheimer Schule - mit ihren Schreckmomenten ganz zeittypisch - wie eine Nivellierung etablierter auditiver Kommunikationskonventionen der Barock-Ära. Ein Echo solcher Auffassung lässt sich besonders in Traugott Müllers Friedemann Bach-Filmbiographie von 1941 nachweisen: Ein labil geschilderter Friedemann ist dem übermächtigen Schatten des Vaters nicht gewachsen und gibt sich - als scheinbar einzigem Ausweg - der Komposition modischer, sprich: galanter Musik hin, um auf diese Weise wenigstens pekuniär Erfolg zu haben (wenn auch nur kurzfristig, wie der Film moralisierend aufzeigt). Am Ende erkennt er jedoch seinen scheinbaren Lebens-Irrtum und richtet seinen Sinn mit den letzten Zügen auf die wahre, d.h. nach der Manier Johann Sebastians geschriebene Musik. Modische Strömungen sind hier - durchaus im Sinn christlich-protestantischer Tradition - lockende Versuchung mit gleichnishaftem Hintergrund: glänzend, aber sündig und verderbend - ganz so, wie es Bach senior in seiner Kantate BWV 54 in Musik setzt:

Der Paradigmenwechsel der 1750er Jahre führte zwar tatsächlich zur Ausbildung separater Personalstile, die - je nach Konzeption - in ihrem Gefolge unterschiedlich dauerhafte Moden nach sich zogen, von einer Rückbesinnung wie sie Friedemann Bach im Film erleben muss, kann indes keine Rede sein: Sie ist ein rück-projiziertes Konstrukt der Genie-Ästhetik und der Stil- und Form-Dogmen des 19. Jahrhunderts. Es ist dabei interessant, eine grundlegende Abhandlung wie die Charles Rosens über die Wiener Klassik zur Hand zu nehmen und einen relevanten Absatz zu zitieren, der sich mit der oben beschriebenen Wendezeit des 18. Jahrhunderts auseinandersetzt: Das Fehlen eines verbindlichen, auf allen Gebieten gültigen Stils in der Zeit von 1755 bis 1775 verleitet dazu, diese Periode als »manieristisch« zu bezeichnen. (...) Das Stilproblem, dem sich die damaligen Komponisten gegenübersahen, war nur zu überwinden, indem jeder eine höchst individuelle Manier pflegte. Glucks Klassizismus mit seiner bewussten Ablehnung zahlreicher traditioneller Kompositionstechniken, Carl Philipp Emmanuel Bachs willkürlich-leidenschaftliche, hochdramatische Modulationen und synkopierte Rhythmen, das Ungestüm in so vielen Symphonien von Haydn aus den 1760er Jahren - das alles ist zum guten Teil der Versuch, das durch das Fehlen eines verbindlichen Stils vorhandene Vakuum mit »Manier« zu füllen.[3] Mit Manier meint Rosen Personalstil, ein Stil, der - denkt man die damalige Situation durch - erst durch dichte Rezeption, wozu auch das In-Mode-Kommen zählt, verbindlich werden kann. Ein Umstand, der wiederum zeigt, wie eng sich die beiden Termini in Wahrheit wechselseitig durchdringen. Den Begriff Manier greift selbst noch Theodor Adorno in seinem Essay über Alexander von Zemlinsky auf, um ihn zusammen mit der Bezeichnung Eklektiker (was hier - bei aller Ungenauigkeit - mit Mode synonym gehen soll) als Gegensatzpaar zur Positionierung des Komponisten zu verwenden, der wie kaum ein zweiter des 20. Jahrhunderts im Fegefeuer immer wieder wechselnder Zuordnungen und Bedeutungsbeimessungen, zwischen dem Verdacht des Modischen und dem Lob als Innovator, verharren muss: Der abwertende Ausdruck Eklektiker gehört in denselben Vorstellungskreis wie Manier. Wird in deren Namen Künstlern vorgeworfen, sie hätten einen vereinzelten Zug ausgebildet und ihn starr, isoliert, überwertig auf Kosten des lebendigen Ganzen festgehalten, so schilt man einen Eklektiker den, der alle möglichen Elemente, solche des Stils zumal, in sich aufnimmt und verbindet ohne eigenen Ton.[4] Der Topos der Gegenüberstellung von Manier/Natürlichkeit/Originalität und Mode/Affektiertheit/Eklektizismus lässt sich jedoch noch früher, bis hin zum legendären Vasari zurückverfolgen, der am Beginn seiner einflussreichen Viten Giovanni Cimabue als künstlerischem Ur-Vater die zwar als schön titulierte, aber unterschwellig als steril suggerierte maniera greca, also die vorherrschende byzantinische Art (gehobener) visueller Verständigung, mit beinahe messianischem Auftreten und Handeln beiseite schieben und dafür die primitive, aber wahre einheimische Malerei erst zu tatsächlicher Original-Kunst erheben lässt: Durch die endlosen Verheerungen, welche im Mittelalter das unglückliche Italien zugrunde gerichtet hatten, waren nicht nur alle Kunstdenkmäler zerstört, sondern, was noch schlimmer war, es gab auch gar keine Künstler. Da ward im Jahre 1240, in der edlen Familie der Cimabue, Giovanni Cimabue geboren, der nach dem Willen Gottes das erste Licht in der Kunst der Malerei wiedererwecken sollte. (...) Daher ward er zu seiner großen Freude zu diesen Künstlern in die Lehre gegeben und brachte es, durch unablässige Übung und sein Talent unterstützt, bald dahin, dass er in Zeichnungen und Farbe seine Lehrmeister weit übertraf, die nicht nach der schönen antiken griechischen Manier, sondern wie man dies noch heute an ihren Werken sieht, in der groben und harten Weise jener Zeit malten, ohne dass sie ein Streben gefühlt hätten, zu lernen oder weiter zu schreiten. Cimabue ahmte zwar seine Lehrmeister nach, vervollkommnte aber die Kunst, indem er ihr einen großen Teil der rohen Manier benahm, so dass sein Name und seine Werke seinem Vaterlande Ehre brachten.[5] Auch Johannes Tinctoris, Vasaris zeitgleiches Äquivalent auf musiktheoretischem Bereich, verfährt auf diese Weise: Vor den Komponisten der franko-flämischen Vokalpolyphonie hätte es nur Musik gegeben, die nicht zum Hören getaugt hätte, weit entfernt davon, anspruchsvoll zu sein; erst mit der Generation um Guillaume Dufay, die wie Cimabue ebenso unvermittelt wie folgenreich auftritt, passiert der Quantensprung vom dumpfen Artefakt zum musikalischen Kunstwerk,[6] zur Ur-Manier. Vollends auf Komponisten-Biographien werden solche Mythen überraschenderweise erst ab dem 18. Jahrhundert übertragen,[7] ab diesem Zeitpunkt aber mit einer Intensität, die bis heute wirksam ist: Selbst in der frühen Avantgarde des 20. Jahrhunderts kann man noch Spuren davon ausmachen, wenn Anton von Webern dem polystilistischen (und finanziell durchaus erfolgreichen) Kollegen Kurt Weill vorwirft, mit der Vergangenheit gebrochen zu haben;[8] neuartige Moden zu ignorieren, das hieß für die Zweite Wiener Schule auch, eine gerade Traditionslinie weiterzuführen, in der sie ihre Position wissen wollte. Gerade das Wertende, das in solchem Gedankengut liegt, verstellte zu lange Zeit die Erkenntnis, dass das Kommunikationsmedium Musik gerade durch die Berücksichtigung bzw. Nicht-Berücksichtigung zeitgenössischer Tendenzen (=Moden) erst semantisch aufgeladen werden konnte und kann. Beispielsweise an einem Werk wie der Totenmesse des französischen Hofkomponisten Eustache Du Caurroy für den ermordeten König Henri IV. (-1610) festzustellen, dass es die musikalischen Möglichkeitserweiterungen des anbrechenden 17. Jahrhunderts ignoriert und demnach einer eher konservativen Manier folgt, weist viel weniger auf die künstlerische Gestalt seines Verfassers als auf den Kontext der unmittelbaren Einbindung, nämlich in diesem Falle eine gezielt verpackte Propaganda-Botschaft, eine auditive Pathosformel, die den erst kurz begonnenen Herrschafts-Diskurs der Bourbonen in Erinnerung rief.[9] Es gilt somit vor allem, sich von Vorstellungen einer einheitlichen Künstlerpersönlichkeit zu verabschieden (um den Gedanken Michael Viktor Schwarz´ aufzugreifen[10]) und künstlerische Moden aus der Mentalitätsgeschichte heraus zu betrachten, nicht als ästhetische Neben- oder Irrstränge. Anmerkungen

|

|

|

https://www.theomag.de/31/sts1.htm |