|

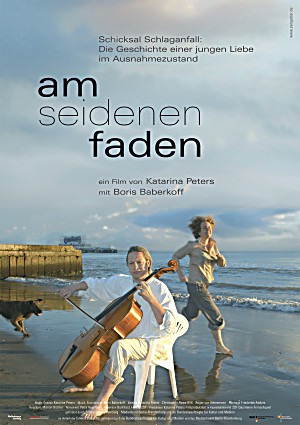

Am seidenen Faden. - Deutschland 2004. Regie, Buch, Stimme: Katarina Peters. Darsteller, Musik: Boris Baberkoff. Kamera: Katarina Peters, Christopher Rowe. Montage: Friederike Anders. Verleih: Edition Salzgeber. 108 min, FSK-Freivabe: ab 6 Jahren. Am seidenen Faden. - Deutschland 2004. Regie, Buch, Stimme: Katarina Peters. Darsteller, Musik: Boris Baberkoff. Kamera: Katarina Peters, Christopher Rowe. Montage: Friederike Anders. Verleih: Edition Salzgeber. 108 min, FSK-Freivabe: ab 6 Jahren.

Preise: Silberne Taube & Preis der Ökumenischen Jury-Preis der FIPRESCI sowie Preis der Jugendjury der Filmschule Leipzig (47. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, 2004, Internationaler Wettbewerb); Preis der DEFA-Stiftung (auf dem 27. Max-Ophüls-Filmfestival, 2005); new berlin film award, Kategorie ‚Bester Dokumentarfilm' (2005); Achtung Berlin - new berlin film award (2005).

Eine Frau von 40 lernt einen 8 Jahre jüngeren Mann kennen, verliebt sich in ihn, die beiden heiraten. Sie wird das Geschäft, das sie betrieben hat, aufgeben, sich ganz auf die ungestüme künstlerische Neugierde ihres Mannes einlassen, zu ihrem eigentlichen Beruf als Filmemacherin zurückkehren. Die Begegnung mit dem Mann wird sie befähigen, ein wahres Leben zu leben, dem Moment vertrauend. Sie besinnt sich auf eine Devise ihrer Jugend, dass das kommende Kunstwerk die Konstruktion eines leidenschaftlichen Lebens sein werde. Sie fliegt mit dem Mann nach New York, er wird um einen Plattenvertrag verhandeln, sie einen Film über den US-Kunstmarkt beginnen. In einer Galerie trifft sie auf ein Wahrnehmungsrätsel - Tüllgardinen, die in einem unidentifizierbaren Wind wehen und von Lichtern in verschiedenen Farben angeweht werden, Bilder des Wassers und seiner unendlich scheinenden Wandlungen nicht unähnlich. Das Rätsel steht am Beginn der Katastrophe: Ohne Vorankündigung erleidet ihr Mann einen Schlaganfall. Schwarzbilder überbrücken den Moment des Schrecks, Zwischenbilder von Krankenwagen signalisieren den Transport in die Klinik, Bilder von Apparaten, Kurven auf kleinen Monitoren, einer Nummer am Handgelenk und einer Elektrode an der Fingerspitze gehen dem Gesicht des so plötzlich Erkrankten voran, der ohne Bewusstsein in der Intensivstation liegt.

So beginnt ein bemerkenswerter Film, eine anrührende Reise in die Geschichte zweier, die ihr Leben zusammengetan haben und die es doch nicht nach eigenem Willen gestalten können. Es ist die Frau, die die Geschichte erzählt, nicht der Kranke. Die Frau verändert ihr Leben nach eigenem Entscheid, nicht der Mann. Ihn hat der Tod gestreift, gefordert ist die Solidarität der Frau, so bekundet sie es an vielen Stellen. Erst Wochen später gelingt der Rücktransport nach Deutschland, 350.000 Dollar Schulden sind aufgelaufen, das Paar hatte keine Auslandeskrankenversicherung. Zur biographischen Katastrophe tritt der ökonomische Zusammenbruch, der die beiden noch Jahre verfolgen wird. Die Frau hat zur Kamera gegriffen, als das Unerwartbare geschah, sie will akribisch festhalten, was geschah, nichts soll ihr entgleiten, wie sie einmal in dem sensiblen Kommentar, den sie über den Film spricht, notiert. Die Stimme der Frau ist untermischt mit Gesprächsfetzen, Umgebungsgeräuschen und Musik - eine Ton-Collage, die ihr Mann mit ihr zusammen zusammengestellt hat, wie der Abspann mitteilt. Anrührend die ersten Reaktionen: Sie sucht Schuld bei sich selbst - habe ich ihn überfordert? -, ist gleichzeitig voller Selbstmitleid - einmal sage ich ja, dann fällt der Kerl um und will sterben!

Die schwankende Bewegung zwischen Pflicht, Liebe, Selbstschutzüberlegungen durchziehen den ganzen Film. Ihr Mann leidet am „Locked-in-Syndrom", bei dem Stammhirnfunktionen gestört sind, das Großhirn aber weiter arbeitet. Immer wieder versucht sie, die Krankheit zu verstehen, sie spricht von Endorphinen und Neurotransmittern, ohne aber damit wirkliche Erklärungen zu schaffen. Es bleibt eine verzweifelte Bindung an den Kranken, immer wieder in Metaphern dessen, welche Bedeutungen das hat, was geschieht, für sie hat. Man sieht das Fenster einer Kapelle, die sie von ihrem Zimmer noch in New York sieht; es leuchtet rot, zwei Tauben sitzen davor; wenn eine der Tauben jetzt wegfliegt, stirbt Boris, ist ihre verzweifelte Assoziation; aber auch: Du darfst sterben, wenn du gehen willst, ich werde dich nicht festhalten. Traumbilder untersetzen den weiteren Fortgang immer wieder - Bilder einer selbstgebauten Geige, die mißlungen ist und deren Hals am Rücken des Geigenkörpers ansetzt, oder Bilder einer Wohnung, die aus offenen Wasserhähnen überschwemmt wird und die man nicht abstellen kann, so dass alle Versuche, das Wasser zu beseitigen, nichts nützen und die Frau am Ende zu ertrinken droht. Sind alle Aufnahmen mit dem Kranken und langsam Genesenden mit einer kleinen DV-Kamera aufgenommen, wurden die Traumaufnahmen in 35mm-Technik realisiert. So entsteht auch auf der Bildebene ein rabiater Kontrast zwischen Realbildern und imaginierten Szenen. Die Filmemacherin hat sich im Studium intensiv mit Experimentalfilm beschäftigt, das bemerkt man an vielen Details, am Mut zur Metapher oder zum Symbol, an der Synthese verschiedenster Materialien bis hin zu Umgebungsbildern, die mit der Geschichte selbst nichts zu tun haben.

Die Kamera begleitet den Kranken weiter. Er beginnt sich über die permanente Beobachtung lustig zu machen - und doch provoziert die Anwesenheit der Kamera eine ganze Reihe von Fortschritten der Genesung. Die Kamera ist auch für die Beziehung der beiden ein Therapeutikum, das über die zunehmende wirtschaftliche Verelendung des Paares hinweghilft. Die Filmemacherin fragt sich selbst einmal, ob sie den Mann nicht ausbeute und mißbrauche, wenn sie ihn über Monate und Jahre hinweg zum Objekt der Kamera macht; sie hält aber auch fest, dass das Filmen ihr eine Selbstbegegnung und Reflexion der Beziehung ermögliche, der sie ohne die Kamera vielleicht ausweichen würde. Es gelingt schließlich, Förderung und Finanzierung für einen Film über die Geschichte des Paares zu erlangen. Mehrfach hält der Film fest, wie das Wunder der menschlichen Zuwendung Regungen provoziert, die beide nicht versinken lassen, die sie aneinander binden und die Trost gegen alle schlimmen Entwicklungen darstellen.

Die Last der Betreuung wird fast zu groß. Die Frau hat gelegentlich das Gefühl, selbst mit ihrem Mann „locked-in" zu sein, eingesperrt und abgeschottet gegen die anderen, das Leben in Berlin, die Freunde, die seltener zu Besuch kommen. Sie ist es müde, die gut gelaunte Managerin der Gefühle zu geben, und die stillschweigende Erwartung ihrer Solidarität und Pflegebereitschaft geht an ihre Grenzen. Der Mann zeigt sich als unfähig, Alltagskonflikte mit ihr auszutragen, er hat einen Eigen- und Selbstsinn, der ihr fremd bleibt, auch als sich der Status quo stabilisiert. Ihr Film macht auch dies zum Thema: kein Film über die Krankheit, sondern über die Arten, wie man dem Schicksal begegnet und wie die Angehörigen mit ihrer neuen Rolle fertig werden.

Gerade in diesem Teil werden die Bilddokumente spärlicher, das Geschehen wird gerafft. Boris ist nicht mehr bereit, sich permanent filmen zu lassen. Und die Filmerin spricht darüber, dass sie Szenen, in denen sie ungeduldig war oder in denen es Streit gab, vermieden hat. Als wollte sie den Patienten (und sich selbst nicht minder) schonen. Als wollte sie einen Schleier der Versöhnlichkeit über eine Zeit breiten, die schwierig war und in der der Kranke wohl immer wieder seinen Eigensinn durchgesetzt hat. So rückt er erneut in Distanz. Spürbar ist, wie schwierig sich der Alltag mit ihm gestalten kann. Gerade hier, in der Abklangphase der Geschichte, wird deutlich, dass er keine Erfolgsgeschichte nach Hollywoodmuster erzählt.

Am Ende sehen wir Boris Baberkoff, den Kranken, und Katarina Peters, die Filmemacherin, am Schneidetisch, sie beraten, an welchen Stellen der Schlußsequenz die Schnitte gesetzt werden sollen. Man sieht die beiden, wie sie in einem Erlebnisbad eine lange Rutschbahn hinuntersausen: Bilder des Glücks am Ende einer Achterbahnfahrt durch eine Beziehung, die durch die Krankheit hätte zerstört werden können. So ist es doch noch eine Liebesgeschichte geworden, wenn auch eine andere als die, die der Film zu Beginn anbahnt.

Es ist die Frau und Helferin, aus deren Perspektive der Film erzählt ist. Sie ist die entscheidende Bezugsfigur, sie ist vor die fundamentale Frage gestellt, ob sie die Bindung an den Mann und Kranken aufrecht erhalten will oder nicht. Seine Herausforderung ist die Krankheit; ihre dagegen zielt auf soziale Loyalität und Solidarität. „In guten wie in schlechten Tagen": „Am seidenen Faden" buchstabiert in größter Sensibilität durch, welche Bedeutungen die so hohle Phrase im Hochzeitsritual in Krisenmomenten hat. Es ist die Stärke des Films, dass er einen Schlaganfall nicht als momentane Irritation des Alltagslebens inszeniert und als Erfolgs- sprich Heilungsgeschichte enden lässt, sondern dass er den tiefen Eingriff, den der Anfall in die Alltagswelt vollzieht, getreulich nachzeichnet, allen Zweifeln und Unsicherheiten Raum lässt. Es ist eine Liebesgeschichte geworden, trotz aller Widrigkeiten, Ungewißheiten und Resignationen. Ein höchst bemerkenswerter Film, große Empfehlung.

|

© Wulff 2005

|

Magazin für Theologie und Ästhetik 38/2005

https://www.theomag.de/38/hjw4.htm

|

|

|

|