|

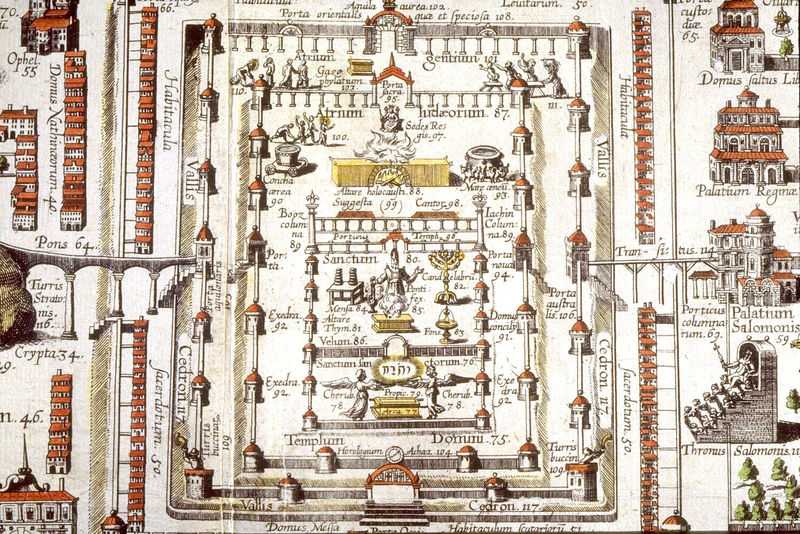

Wer sich mit dem Kirchenraum beschäftigt, begegnet alsbald dem Begriff „heiliger Raum“. Die Zuschreibung, die Kirche sei ein heiliger Raum, ist nahezu Allgemeingut geworden. Bemerkenswert daran ist, dass, je größer die Distanz zur Kirche als Glaubensgemeinschaft ist, man um so selbstverständlicher dem Kirchenraum Heiligkeit zuschreibt. Was ist ein heiliger Raum?Es ist sicher nicht falsch, sich bei dieser Frage am Tempel zu orientieren. Bei den Griechen wird der Tempelbezirk „Témenos“ genannt. Wie Kurt Hübner ausführt, der auf die gemeinsame Wurzel von „tem“ schneiden hinweist, handelt es sich „um einen ausgegrenzten, umfriedeten und geweihten Ort, an dem eine Gottheit gegenwärtig ist“. Gedacht ist dabei in erster Linie an den Tempel als Bauwerk, in dessen Götterstatue ein göttliches Numen als anwesend gedacht wird, das man anbetet und dem man Opfergaben darbringt. Aber auch Quelle, Hain und Bäume können heilige Orte werden. Der heilige Bezirk ist von der übrigen, nichtheiligen, Umgebung deutlich abgetrennt, was bei den Römern zur Unterscheidung zwischen dem Fanum, dem Heiligen, und dem Profanum, dem vor dem Heiligen Gelegenen, führte. Der Übergang vom Profanen zum Heiligen ist mit bestimmten Riten verbunden, äußeren wie inneren Reinigungen.  Bei den Griechen und Römern, in Ägypten und Jerusalem gibt es sogar ein Allerheiligstes, die Cella für das Kultbild oder den durch einen Vorhang abgetrennten Bezirk der Bundeslade, also Orte, die nur von einem auserwählten Personenkreis (beim Jerusalemer Tempel vom Oberpriester) betreten werden durften. Die Altäre für die Darbringung der Opfergaben und heiligen Mahlzeiten hatten vor dem Allerheiligsten ihren Platz. Versteht man das Heilige als den Bereich, wo die drei Weltebenen Himmel, Erde, Hölle zusammentreffen, „bildet das ‚Zentrum’ den Punkt, wo diese drei Regionen einander überschneiden. An diesem Punkt ist die Möglichkeit gegeben, dass eine der ‚Weltebenen’ aufbricht und dass eben mit diesem Aufbrechen eine wechselseitige Verbindung der drei Regionen untereinander zustande kommt.“ (Mircea Eliade) - Zu den konstitutiven Elementen eines Tempels als heiligem Ort gehört ebenfalls, dass man einer Priesterschaft bedurfte, die um den Ort, die Gottheiten und die Riten wusste, bei der Ausübung ihres Dienstes eine bestimmte Gewandung trug und gänzlich oder zum Teil vom Tempeldienst lebte. Die Antwort der Christen auf den Tempel: Hauskirche und BasilikaDie Christen der ersten Generationen sahen in diesen Gottheiten Götzen und Dämonen. Ihre Tempel galten als Ort des Götzendienstes und waren verabscheuungswürdig. In den neutestamentlichen Paränesen werden die Christen darauf angesprochen, dass sie sich, indem sie gläubig geworden sind, gerade hiervon gelöst hätten. In Rom mussten sich die Christen sogar den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten „weder Bilder, noch Altäre“. Der Gedanke, dass im Tempel der Geist einer Gottheit wohnt, ist auch Paulus geläufig, obgleich es sich nach christlicher Version lediglich um einen Götzen handeln konnte. Wo der lebendige Gott, der Jesus auferweckt hat, Wohnung nimmt, bedient er sich eines „geistlichen Tempels“. Nicht ein Bauwerk aus Stein, die Gemeinde selbst soll „Tempel des Herrn“ sein: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr.“ (1. Kor. 3,16 u. 17) - Das Gedankengebilde, ein „Allerheiligstes“ stünde einem weniger Heiligen gegenüber, wird in neutestamentlicher Zeit abgelehnt. Als Jesus am Kreuz stirbt, heißt es im Matthäus-Evangelium: „Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in zwei Stücke.“ (Matth. 27,51) Und in der Vision vom himmlischen Jerusalem in Apokalypse 21 steht: „Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel.“ (Apk. 21.22)

Die gemeindlich-gottesdienstlichen Zusammenkünfte fanden in neutestamentlicher Zeit in Privathäusern statt, die dann auch weiterhin privat genutzt wurden. Die nächste Stufe war, dass begüterte Christen der Gemeinde ein Haus auf Dauer zu Verfügung stellten, das dann ausschließlich gemeindlich genutzt wurde, ein ‚Haus der Kirche’ (domus ecclesiae). In Rom wurden solche Häuser der Kirche nach dem Namen (Titulus) des jeweiligen Stifters benannt, weshalb man später von „Titelkirchen“ sprach. Damit die Privathäuser gemeindlich in Besitz genommen werden konnten, mussten mitunter weitreichende Veränderungen vorgenommen werden. Im syrischen Dura Europos ist uns aus vorkonstantinischer Zeit eine Hauskirche überliefert mit einem schmucklosen Versammlungsraum und einem mit Fresken geschmückten Raum, der auf Grund eines Bassins und Baldachins wahrscheinlich ein Taufraum war. Als nach der Konstantinischen Wende (ab 313) große Teile der Bevölkerung zum Christentum übertraten, orientierte man sich nicht am Tempel, sondern an der Basilika. An der römischen Markt- oder Gerichtsbasilika anzuknüpfen, hatte den Vorteil, dass man sich einer religiös nicht prädisponierten Architekturform bedienen und damit zur heidnischen Vorstellungswelt Distanz halten konnte. Dass es in der Folgezeit auch innerhalb des Christentums wieder zu dinglicher Heiligkeit kam und das Fanum – der für Priester vorbehaltene und sogar durch den Lettner abgetrennte Altarbereich – einem Profanum erneut gegenüberstand, braucht an dieser Stelle nicht ausgeführt zu werden. Obgleich die Basilika keine religiös definierte Bauform war, wurde sie in all ihren Teilen für den Gottesdienst adaptiert. Der Kirchenbau war seitdem nicht länger eine Privatangelegenheit oder gar die Sache einer Subkultur, sondern war Ausdruck einer öffentlich geförderten Religion, die ab 380 sogar Staatsreligion wurde. Die großen Basiliken waren vom Kaiser geförderte und finanzierte Staatsbauten. Die in ihr vertretene Kunst repräsentierte die Spitze des damaligen künstlerischen Schaffens. Bei den Materialien bediente man sich des Teuersten und Kostbarsten, was man hatte, etwa Marmor und Mosaik. Einflussfaktoren auf den Kirchenbau: Bauherr, Gottesdienst, ArchitekturSowie der Kaiser Förderer der Kirchenbauten wurde, bildete die Verbindung mit jeweils herrschenden Personen oder Institutionen (Königen, Fürsten, der Bürgerschaft einer Hansestadt, aber auch Äbten, Bischöfen und Päpsten) in der Folge ein Kontinuum, das bei der Einflussnahme auf den Kirchenbau eine zentrale Rolle spielte. Sprach der Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt 1906 auf der 2. Kirchbaukonferenz in Dresden vom Kirchenbau als „gebauter Liturgie“, so hat er damit ein Ideal anvisiert, das von der Wirklichkeit in den seltensten Fällen realisiert wurde. Die Hagia Sophia in Konstantinopel ist eine bauliche Inszenierung von Kaiser Justinian, die in ihrer Zeit, was die Ausgestaltung des Gewölbes, die Konstruktion, die Innenausstattung und die Materialien anbetrifft, alles Gebaute der Antike zu überbieten trachtete. Von der Liturgie her ist dieses Gebäude ebenso wenig zu begründen wie die Kirchen Palladios und die Kuppeln von Balthasar Neumann. Diese Beobachtung bezieht sich ebenfalls auf den Protestantismus und betrifft die Frauenkirche in Dresden sowie den Berliner Dom, den Kaiser Wilhelm II. als Gegenstück zur Peterskirche in Rom vor 100 Jahren einweihte. Angesichts der spezifisch europäischen Erfahrung lassen sich bei den Einflussnahmen auf den Kirchenbau drei Faktoren benennen, deren Trias man sich als ein Dreieck vorstellen kann. Der erste Punkt des Dreiecks ist der Bauherr mit seinem spezifischen Interesse. Eine Kirchengemeinde am Stadtrand ist ein anderer Bauherr als ein Kloster, ganz zu schweigen von einem Fürsten, der Bürgerschaft von Stralsund, dem Papst oder dem Kaiser. Mag bei all diesen genannten Personen auch ein kirchliches Interesse vorhanden sein, so gibt es bereits hier große Unterschiede in dem, was sie unter Kirche verstehen, abgesehen davon, dass sie selbstverständlich ein Interesse an Selbstdarstellung und Machtdemonstration haben. Der zweite Punkt der Trias betrifft den Gottesdienst oder weiter gefasst: Es geht um das geistliche Geschehen, das in diesem Gebäude stattfinden soll. Man könnte auch von der die Bauaufgabe prägenden gottesdienstlich-geistlichen Funktion sprechen. Der dritte Punkt der Trias betrifft die Architektur der Kirche. Damit sind alle Aspekte der Form, des Stils, der Materialien und der dinglich-konkreten Ausgestaltung gemeint. Die drei Einflussfaktoren auf die Baugestalt sind also  Es handelt sich hierbei um drei für die Endgestalt des Kirchenbaus richtungsweisende Einflussfaktoren, die keineswegs in einem harmonischen Gleichgewicht auftreten. Bei den Kirchenneubauten, die in den letzten Jahren in den Architekturzeitschriften vorgestellt wurden, ging es vordringlich um den architektonischen Aspekt. Die Herz-Jesus-Kirche in München (2000) von Allmann, Sattler und Wappner – der „Ferrari“ unter den Kirchenbauten – ist aus liturgischer Sicht ausgesprochen rückwärtsgewandt und einem vorkonziliaren Liturgieverständnis verpflichtet. Obgleich die Gottesdienstfrage nicht zu allen Zeiten im Zentrum stand, waren die klassischen Baumeister des 20. Jahrhunderts - Rudolf Schwarz, Dominikus Böhm und Otto Bartning - in besonderer Weise an der Liturgie orientiert. Schon vor dem 2. Vatikanischen Konzil gab es im katholischen Kirchenbau Räume, bei denen der Altar ins Zentrum gerückt wurde und der Liturg die Messe versus populum zelebrierte. (St. Laurentius, München von Emil Steffann, 1956). Im katholischen Bereich erwiesen sich die Baumeister oft als liturgische Vorreiter der später verbindlich gewordenen Liturgie. Gibt es einen christlichen Baustil?

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte man sich im evangelischen wie im katholischen Kirchenbau vielenorts auf den gotischen als den „christlichen Stil“ festgelegt. Eine solche mit dem Christlichen unmittelbar verbundene Stilzuweisung würde man heutzutage ablehnen. Man würde es als Mangel empfinden, wenn das Christliche nicht mehr an Ausdrucksformen der Gegenwart gebunden und nur noch in historischen Formen anzutreffen wäre. Insofern ist Gegenwärtigkeit ein Gradmesser dafür, ob noch geistige Vitalität vorhanden ist, ob seitens des christlichen Bewusstseins ein Bezug zur Gegenwart und ihren Formen gegeben ist. Es gibt Formen, die einstmals wirkungskräftig waren, irgendwann aber ihre Kraft eingebüßt haben. Das erklärt beispielsweise den geschichtlichen Wandel von der Gotik zur Renaissance und viele andere Wandlungsprozesse. Das Sterben von Formen schließt aber nicht aus, dass es auch zu „Renaissancen“ vergangener, tot geglaubter Ausdrucksformen kommen kann, wobei die authentische Aneignung allerdings nicht in bloßer Nachahmung besteht. Evangelium und Kirche auf nur eine kulturelle Verwirklichungsform festzulegen, widerspräche – sofern man dies tatsächlich wollte – dem Geschichtsprozess als Prozess permanenten Wandels. Verliert eine innerhalb der Kirche vorhandene Ausdrucksform ihre Kraft, weil sich Weltbild und Kultur verändert haben, wird man Formen wählen, die noch ausdrucksstark und bedeutungsgeladen sind. Es ist eine Kairologie einzufordern, die in der jeweiligen Gegenwart nach wirkungsmächtigen Ausdrucksformen in Architektur, Kunst und Sprache Ausschau hält. Leopold von Rankes Feststellung aus dem 19. Jahrhundert, dass eine jede Zeit „unmittelbar zu Gott“ sei, trifft auch auf den Kirchenbau zu. Streit um den Mehrzweckraum als pastoraltheologisches ParadigmaAls man Mitte der sechziger Jahre statt des auf die Gottesdienstfunktion begrenzten Kirchenraums Mehrzweckräume baute, handelte es sich um mehr als nur um ökonomisch-praktische Erwägungen. Während das kirchliche Bauen zuvor eher von liturgisch orientierten Kräften bestimmt war, wurde in der Folge das kirchliche Bauen verstärkt von den Kräften der Reform begleitet, die aufgrund der Studentenunruhen von 1968 neue Schubkraft erhielten. Da um diese Zeit Stadterweiterungen bis hin zu Satellitenstädten gebaut wurden, konnte man von kirchlicher Seite den neuen Ideen in Gestalt von Gemeindezentren sichtbar Ausdruck verleihen. Das „offene Gemeindezentrum“, das statt eines Kirchenraums einen variabel zu nutzenden Raum für Gottesdienste und andere Funktionen vorsieht, also einen Mehrzweckraum, wurde zum Paradigma eben dieses Reformwillens. Der Verzicht auf Selbstdarstellung wurde theologisch mit dem „Kirche-Sein für Andere“ im Boenhoefferschen Sinne begründet, wobei eine wertneutrale Erscheinungsform des Gemeindezentrum eingefordert wurde. Der Kirchenraum selbst sollte kein Sakralraum sein, sondern ein Raum, der außer für Gottesdienste auch für andere Funktionen – Gemeindefeste, Versammlungen, Basar – genutzt werden konnte und sollte darum weder hinsichtlich der Anordnung des Gestühls, noch der der Prinzipalstücke – Altar, Kanzel, Taufe –, noch hinsichtlich seines Gepräges eindeutig kirchlich definiert sein. Eine mögliche „Schwellenangst“ sollte abgebaut werden, vielfältige Weisen der „Kommunikation des Evangeliums“ sollten ermöglicht werden. Pars pro toto möchte ich Argumente zusammenfassen, die bei der Kirchbautagung 1965 in Bad Boll anlässlich der dort geplanten und später von Eberhard Weinbrenner realisierten Kapelle geäußert wurden. Es ging um die Forderung nach einem „baulichen Provisorium“ als Zeichen des Unterwegs. Der Neutestamentler Eduard Schweizer führte auf der Kirchbautagung dazu aus, dass (in Verbindung mit Römer 12,1 u, 2 ff. und 2. Petrus 2,8 bis 3,9) der Begriff „Gottesdienst“ mit dem Begriff „Alltag“ eng verbunden sei. Auf die Raumfrage bezogen sagte Schweizer: „Nichts ist im Neuen Testament heilig im Gegensatz zu einem profanen Bezirk bzw. besser gesagt, alles ist heilig, nichts mehr ist profan, weil Gott die Welt gehört und weil die Welt der Ort ist, an dem man Gott preisen und Gott Dank erweisen soll.“ Werner Simpfendörfer sprach auf der gleichen Kirchbautagung von der „Weltwerdung der Kirche“. „Gottesdienstliches Leben in unserer säkularisierten Welt wird also davon ausgehen müssen, dass sich die herkömmliche Trennung von Welt und Kirche, von Fanum und Profanum, nicht mehr aufrechterhalten lässt, ja nicht mehr aufrechterhalten werden darf. ... Von der Profanität des gottesdienstlichen Lebens her eröffnet sich eine neue Sicht der Zusammenordnung zwischen dem Auftrag der Gemeinde und ihren gottesdienstlichen Versammlungen.“ (ebd.) Simpfendörfer ging es um Welthaftigkeit statt Weltentrücktheit, Profanität statt Sakralität, Dienst statt Repräsentation. In einem Forschungsprojekt, das in dem Buch „Planen – Bauen – Nutzen“ veröffentlicht wurde, hat das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart siebzehn Gemeindezentren mit Mehrzweckraum über einige Jahre untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass alle untersuchten Mehrzweckräume in Richtung auf Gottesdiensträume verändert wurden bis hin zu dem Extrempunkt, dass die Mehrzweckräume sogar durch neue Kirchenbauten ersetzt wurden. Die qualitative Gleichstellung des für den Gottesdienst vorgesehenen Raumes mit den übrigen Gemeinderäumen wurde seitens der Gemeinden nicht akzeptiert. Die Gemeinde wünscht, dass der gottesdienstliche Raum eine besonderes Gepräge, ein Stück Unverwechselbarkeit, erhalten soll. Der gottesdienstliche Raum wird als kostbarer und wertvoller empfunden als die übrigen Räume, so der Befund. Neue Sehnsucht nach heiligen RäumenTagungen, Symposien, Publikationen und selbst der Leipziger Kirchbautag 2003 haben gezeigt, dass es eine „Sehnsucht nach dem heiligen Raum“ gibt. Womöglich werden von vielen Zeitgenossen die Lebensverhältnisse als unübersichtlich, wechselvoll, riskant und peripher wahrgenommen, so dass ein Bedürfnis nach einem Bereich entsteht, der grundsätzlich anders ist, anders als der Bereich, in dem man sich normalerweise aufhält. In seinem Aufsatz „Vom Umgang mit heiligen Räumen“ schreibt Manfred Josuttis: „Ein heiliger Raum ist nur vordergründig Eigentum jener Menschen, die ihn errichtet haben oder die darin arbeiten dürfen. Ein heiliger Raum gehört der heiligen Macht.“ (S. 38) Die Schöpfungswirklichkeit wird in heilig und profan aufgespaltet, wobei im heiligen Raum personalunabhängig eine Art Aufladung durch ein bestimmtes „Kraftfeld“ vorhanden sei. „Es geht um die Installation eines symbolischen Kraftfeldes, das für die Rezeption göttlicher Gegenwart wie für zwischenmenschliche Kommunikation gleichermaßen geeignet ist.“ (S. 37/38) Dort herrscht nach Josuttis das „heilige Personal“, es geht um die „Anrufung der heiligen Macht“, „die Übergabe der Schlüsselgewalt“. (S. 38) Das heilige Personal hat Sorge zu tragen, damit das Heilige segensreich und nicht gefährlich werde. Mit dem Einweihungsakt geschieht nach Josuttis „die Vergegenwärtigung Gottes, die Aufladung des heiligen Raums mit heiliger Kraft.“ (S. 42) Da der Kirchenraum nach Josuttis ein heiliger Raum ist, stellt sich, wenn ein Kirchengebäude aufgegeben wird, die Frage nach seiner Entsorgung. „Wie entsorgt man heilige Räume?“ (S. 43) Mit neutestamentlicher und reformatorischer Theologie sind diese Ausführungen nicht kompatibel. Auch die katholische Theologie in ihrer Prägung gemäß dem 2. Vatikanum setzt den Akzent anders. In seinem Buch „Kirchenräume und Kirchenträume“ mit dem Untertitel „Die Bedeutung des Kirchenraums für die lebendige Gemeinde“ orientiert sich der Münsteraner Klemens Richter „gegenüber einem statisch-institutionellen Kirchenverständnis“ an der „Communio- und Volk-Gottes-Theologie“. „An Feier- und Raumgestalt lässt sich erkennen, wie eine Gemeinde ihren Glauben zum Ausdruck bringt und wie sie sich selbst versteht.“ (ebd.) Der Raum wird bei Richter von der versammelten Gemeinde und dem sich im Raum vollziehenden Geschehen her verstanden. Dem Raum selbst wird dabei keine Heiligkeit zugeschrieben. "Heiligkeit bzw. Sakralität besteht in der Hinordnung auf und in der Beziehung zu Gott, muss zunächst als personal umschrieben werden. Ein Ort oder Raum kann nur als sakral bezeichnet werden, als er der Begegnung mit dem heiligen Gott dient.“ (45) Oder an anderer Stelle: „Der liturgische Raum hat also nicht aus sich heraus sakrale Bedeutung, sondern er hat allein die Aufgabe, dem heiligen Geschehen einen Raum zu schaffen.“ (S. 46) Von einer Aufspaltung der Schöpfungswirklichkeit in heilig und profan – wie bei Josuttis – wollen Richter und seine Gewährsleute nichts wissen. Thomas Sternberg schreibt: „Räume erhalten ihre Bedeutung durch das, was sich in ihnen vollzogen hat und vollzieht ... Schon von einem richtig verstandenen Ritual her kann dies nie Ausgrenzung der profanen Welt bedeuten, da Liturgie im richtigen Verständnis Welt und den Nächsten, auch soziale Verantwortung mit einschließt.“ Demgegenüber entsprechen Josuttis Ausführungen dem eingangs beschriebenen überwundenen mythischen Raumverständnis, in welchem die Wirklichkeit in heilig und profan aufgespaltet wird. Der Kairos des Handelns angesichts von Abbau, Umbau und NeubauDie augenblickliche Situation ist weniger durch Bauen, als durch den Ab- und Umbau von Kirchen geprägt. Auch in Deutschland können nicht mehr alle vorhandenen Kirchen gemeindlich genutzt werden. Ließ sich bereits an einigen Innenstadtkirchen aufgrund der Abwanderung in Außenbezirke erkennen, dass sie auf Dauer nicht mehr zu halten wären, so gibt es inzwischen auch in Vorstädten und auf dem flachen Land Kirchen ohne gemeindliche Nutzung. Selbst bedeutende Kirchenbauten der Nachkriegszeit werden zur Disposition gestellt, und eine Rudolf Schwarz-Kirche in Brandenburg wurde abgerissen und soll durch einen Supermarkt ersetzt werden. In der Publikation „Kirchen in der Stadt“ konnte das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart aufzeigen, wie man durch Um- und Einbauten in bestehende Kirchen Gemeinderäume schaffen kann, wodurch man, indem die Kirche zum Gemeindezentrum wird, beispielsweise das bisherige Gemeindehaus einspart. Aber auch öffentlich-kulturelle Nutzungen von Kirchen – beispielsweise als Ausstellungskirche, Konzertkirche, Bibliothek – wurden realisiert. Kommt es bereits hier zu mancherlei Diskussionen, so wird die Kontroverse um so heftiger, wenn in Kirchen, die keine kirchliche Nutzung mehr haben, ausschließlich gewerblich genutzt werden, etwa als Café oder Kneipe (Don Camillo in Willingen), oder wie in den Niederlanden oder England als Kaufhaus, Diskothek, Tanzstudio, Garage, usw. Vor allem bei gewerblicher Nutzung oder der Nachnutzung durch eine andere Religonsgemeinschaft (von der Kirche zur Moschee) scheiden sich die Geister. Am weitesten ist die Forderung, ein Kirchengebäude, das nicht mehr kirchlich genutzt wird, abzureißen: lieber gar keine Kirche mehr als ein umfunktionierter und damit „entweihter“ Raum. Zeitgleich mit der aktuellen Gefährdung der Gebäude ist seitens der Bevölkerung ein zunehmendes Interesse an den Kirchenräumen entstanden. Fördervereine und engagierte Einzelpersonen, die mitunter keine Kirchenmitglieder sind bringen beispielsweise Geld und Zeit für den Erhalt einer leerstehenden Kirche auf. Bei den klassischen Tourismuskirchen ist die Zahl der Besucher, die sich die Kirche anschauen, um ein Vielfaches größer als die der Gottesdienstbesucher. Landeskirchen und Diözesen haben zusätzlich Programme für Kirchenführer/innen entwickelt, um die Kirchenräume architektonisch und kunstgeschichtlich zu erschließen, aber auch die damit verbundenen Glaubensbotschaften. Die Kirchen-Pädagogik, die sich mit der gleichen Zielsetzung speziell an Kinder und Jugendliche wendet, erlebt zur Zeit einen großen Aufschwung. Bei den Architekten handelt es sich um die erste Generation, die ihre schöpferische Leistungsfähigkeit vor allem durch Renovierungen, Sanierungen und Umbauten unter Beweis stellt. Dies ist eine andere Situation, als wenn man auf der grünen Wiese etwas Neues entwerfen kann. Die Zahl der Vorgegebenheiten ist größer und das Eigene womöglich schwerer realisier- und erkennbar. Trotzdem ist der konzeptionelle und gestalterische Eigenanteil bemerkenswert. Bei Klaus Block in der Stadtpfarrkirche Sankt Marien von Müncheberg wurde mit dem Einbau ein neues Stück Architektur in die Ruine gestellt. Die Segel unter dem Gewölbe der Stuttgarter Stiftskirche von Bernhard Hirche sind eine Neuinterpretation des vorhandenen Raumes. Die Marienkirche in Neubrandenburg verwandelte Pekka Salminen in einen ästhetisch anspruchsvollen Konzertsaal. Die Verwandlung des Stephanienbads in Karlsruhe in eine Kirche gab Veit Ruser die Möglichkeit, eine neue Architektur zu entwickeln und über das Funktionale hinaus mit dem Klassizisten Friedrich Weinbrenner in einen gestalterischen Wettstreit zu treten. Würde man noch weitere Beispiele hinzuziehen, ließe sich im Bereich von Umbau, Sanierung und Renovierung eine Typologie der gestalterischen Lösungen entwickeln. Die Frage, ob der gottesdienstliche Raum besonders hervorgehoben werden sollte, stellt sich in gleicher Dringlichkeit wie bei einem Neubau. Obgleich die Frage nach Rückbau, Umbau und Umnutzung zur Zeit im Vordergrund steht, ist es nichtsdestotrotz seit Mitte der neunziger Jahre in Europa zu spektakulären Kirchenneubauten gekommen. Europaweit sind international renommierte Architekten zum Zuge gekommen, darunter Mario Botta, Taddao Ando, Richard Meyer, Renzo Piano, Meinhard von Gerkan. Die neuen Kirchen in München, Regensburg, Freiburg, Frankfurt, Köln, Hannover, Berlin, aber auch in Wien und Steyr und an anderen Orten fanden in der Architekturfachpresse eine beachtliche Resonanz - als hätte man nur darauf gewartet, nach langer Abstinenz wieder über den Kirchenbau zu berichten. Hat man die Mehrzweckräume der 60er und 70er Jahre vor Augen, dann fällt auf, dass die Architekten beim Bau einer neuen Kirche von einem gesteigerten Wertbewusstsein geleitet werden. Da der Alltag von Architekten vielfach von ökonomisch-funktionalen Sachzwängen geprägt ist, wird die Gelegenheit, einen Raum zu schaffen, bei dem andere Gesichtspunkte im Zentrum stehen, gern wahrgenommen. Betrachten wir die neu entstandenen Kirchenräume des letzten Jahrzehnts, ist es nahezu unmöglich, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Man begegnet hellen, weiten Räumen wie auch verwinkelten Betongebilden, die eine eher elementare Befindlichkeit evozieren. Bei den Materialien gibt es keine Präferenzen; außer dem eben genannten Beton baut man mit Backstein (Botta), Holz (Zumthor), aber auch Glas und Stahl (von Gerkan) und sogar mit Chromstahl wie beim Flugzeugbau (Tesar). Es gibt Kirchen, die ein einheitliches, gleichmäßiges Licht haben, bei anderen begegnet man Lichtpunkten und Schlaglichtern, bei wieder anderen ist die Lichtquelle versteckt oder bestimmte Raumteile werden bewusst hervorgehoben. Welches von diesen architektonischen Merkmalen sollte man einem „heiligen Raum“ zuordnen? Ist es die expressive Betonarchitektur oder die Leere, das Einfache oder das vielgestaltig Verwinkelte, das Helle oder das Halbdunkel? Statt „heiliger Raum“ die authentische RaumgestaltDas Geschehen, wozu der Raum überhaupt geschaffen wurde, ist der Gottesdienst, und hierbei handelt es sich um ein Geschehen, das theologisch zu interpretieren ist als Begegnung von Gott und Mensch in den mit dem Gottesdienst verbundenen Handlungsabläufen. Was die Architektur erreichen kann, ist dies, hierfür einen Raum, eine Hülle, bereitzustellen. Der Raum ist nicht selbst das Ereignis, sondern er schafft die Hülle dafür. Das Rummelsberger Programm von 1951 spricht von der „Einsicht, dass sich das Kirchengebäude und insbesondere der Kirchenraum vom Gottesdienst her bestimmen lassen müssen, der sich in ihnen vollzieht und von dem sie gleichnishaft Gestalt geben sollen.“ Sofern darunter lediglich die Stellung der Prinzipalstücke und die Sitzordnung gemeint ist, wird der Architekt eine angemessene Lösung realisieren können. Doch mit „gleichnishaft Gestalt geben“ ist wohl anderes anvisiert. Es wird eine Analogie angesprochen, die von der Kirchenarchitektur anzustreben sei, eine Analogie des architektonischen Werks zum gottesdienstlichen Geschehen. Beschreibt man das gottesdienstliche Geschehen als existentielles Ereignis im Sinne der Gottesbegegnung, so dürfte keine Architektur in der Lage sein, analog zur Gottesbegegnung die angemessene Gestalt zu finden. Sakrale Inszenierungen und religiöser Krampf wären die Folge und sind es auch in vielen Fällen schon geworden. Was man erreichen kann ist bescheidener, bleibt aber zugleich anspruchsvoll. Zum einen handelt es sich beim Kirchenbau um eine Bauaufgabe, bei welcher funktionelle Gesichtspunkte und die Herausforderung vor Ort eine wesentliche Rolle spielen. Zum anderen kann nicht bestritten werden, dass eine Hülle für das gottesdienstliche Geschehen zu schaffen, eine exzeptionelle Aufgabe ist. D. h. seitens des Architekten, aber auch seitens der Gemeinde und der Öffentlichkeit, handelt es sich um eine Aufgabe, der ein besonderer Wert zugesprochen wird. Für den Architekten geht es darum, dem Raumgebilde Kirche eine unverwechselbare Gestalt zu geben. Damit ist ein besonderer Qualitätsanspruch verbunden. Kirchenbauten können im Vergleich ein nahezu entgegengesetztes Profil haben und trotzdem würden wir beiden architektonische Qualität zusprechen. Zwei andere Kirchen operieren mit einer ähnlichen indirekten Lichtführung, während es sich in dem einen Fall um architektonische Qualität und in dem anderen Fall um eine Pseudoinszenierung handelt. Es geht darum, an Formen anzuknüpfen, denen Qualität und ein hohes Maß an künstlerisch-architektonischer Gestaltungskraft zugesprochen werden kann: statt „heiliger Raum“ die authentische Raumgestalt. Der Text wurde zuerst veröffentlicht in: Kunst und Kirche 3/2005, S. 148-154. |

||||

|