Blick zurück nach vorn |

Liturgisches Konzert

Harald Schroeter-Wittke I. Was ist ein Liturgisches Konzert?[1]

In der Kulturgeschichte findet dazu eine parallele Entwicklung statt, die ich im Folgenden vor allem an der Musik deutlich mache. Um die Mitte des 2. nachchristlichen Jahrtausends tauchen erstmals Kunstwerke auf, deren Überlieferung nicht mehr wie bislang anonym, sondern mit einem Autorennamen erfolgt. Noch verstehen sich diese Kunstschaffenden im wörtlichen Sinne als Subjekte, als Unterworfene, als sub-iecta. Die Musiker verstehen sich als Handwerker und/oder als Wissenschaftler wie z.B. Johann Sebastian Bach, die einer von Gott vorgegeben Ordnung zu einer von Menschen erhörbaren Gestalt verhelfen und diese mit ihrer Musik zum Staunen und zur Anbetung bringen aber auch zur Lust bewegen wollen: Recreation des Gemüths sowie Ergötzung als Zielbestimmung solcher Musik lauten die diesbezüglichen Stichworte z.B. bei Bachs Goldberg-Variationen oder bei den Biblischen Sonaten seines Leipziger Vorgängers Johann Kuhnau.[2] Anfang des 19. Jahrhunderts kommt es hier zu einer weiteren folgenschweren Verschiebung, als deren exemplarischer musikalischer Protagonist Ludwig van Beethoven gesehen werden kann. Beethoven ist der erste Musiker, der nicht mehr von Auftragskompositionen unterhalten wird, sondern von Mäzenen. Mit Beethoven wird der Künstler endgültig zum Genie, zum Genius des Göttlichen. Im 19. Jh. wird der Künstler zum Priester und ersetzt diesen zunehmend, wenn es um das Bedürfnis geht, dem Heiligen zu begegnen. Paradigmatisch dafür ist folgende Szene: Hatte bis ins 19. Jh. eine Uraufführung immer auch einen starken Unterhaltungscharakter mit den entsprechenden Nebengeräuschen und Nebenwirkungen, so verschafft sich Beethoven bei seinen Uraufführungen diesbezüglich Gehör. Er verlangt von seinem Publikum Stille, um das Göttliche seiner Musik zur Geltung bringen zu können. Bei einem Konzert in den Räumen eines seiner wichtigsten Mäzenen unterhält sich im Hintergrund ein Offizier mit einer weiblichen Person auf amüsierende Art und Weise. Mitten im Konzert steht Beethoven auf und weist ihn zurecht: Für solche Schweine spiele ich nicht! Mit dieser drastischen Szene wird klar, dass ernsthafte Kunst eine Kontemplationshaltung verlangt, die bislang der Gottesbegegnung bzw. der Religion vorbehalten war. Sie verabschiedet sich damit auch zunehmend von ihren volkskulturellen bzw. popkulturellen Wurzeln, obwohl sie immer wieder versucht, diese Wurzeln zu integrieren. Nach einer kurzzeitigen Hochphase im 19. Jh. teilt Kunst als sogenannte E-Kultur heute das Schicksal der Kirchen mit ihrem zunehmenden Mitgliederschwund. Heute ist daher die Unterhaltungskultur mit der für sie notwendig dazugehörenden Unterhaltungsindustrie der häufigste Begegnungsort mit Religion. Noch immer sind die großen Kirchen nicht wirklich gut gerüstet für die Frage, wie sie innerhalb dieser Unterhaltungskultur Evangelium verkündigen wollen.[3] In den Liturgischen Konzerten, die der Bonner A-Kirchenmusiker Berthold Wicke und ich seit etwa 20 Jahren aufführen, bringen wir einige Stationen dieser Entwicklung zu Gehör. Ein Liturgisches Konzert mag vielen als eine contradictio in adiecto erscheinen, als ein Widerspruch in sich selbst: Entweder Liturgie oder Konzert. Die Differenzen zwischen den Aufführungsorten Kirche und Konzertsaal, zwischen Kirche und Welt, zwischen Gemeinde und Publikum, zwischen Gnade umsonst und Eintrittsgeld – all diese Differenzen wurden im 19. Jahrhundert immer wichtiger, auch wenn sie gegenwärtig wieder abzunehmen scheinen, weil die Kirchen zunehmend als Kulturorte wieder entdeckt werden – zu Recht und mit guten Gründen! Uns kommt es mit einem Liturgischen Konzert genau auf jenen prekären Zwischenbereich an, der uns für die gegenwärtige Wahrnehmung von Kirche und Welt wesentlich zu sein scheint.[4] Daher spielen wir Liturgische Konzert als vierhändige Klaviermusik zumeist in Kirchen. Für diese Entscheidung sind uns mehrere Gründe wichtig. 1. Das Klavier bzw. der Flügel hat im 19. Jh. die Orgel als Königin der Instrumente abgelöst. Möglich wurde dies durch vielfältige technische Innovationen, die den Flügel zu einem Instrument machten, auf dem sich nahezu alles musikalisch darstellen lässt, insbesondere, weil dieses Tasteninstrument seit der Erfindung des Hammerklaviers über eine sehr breite Palette an Dynamik und Lautstärke verfügt. Beethovens Hammerklaviersonate op. 106 ist auch hier der kompositorische Meilenstein. Diese kompositorische Leistung ist umso bemerkenswerter, als Beethoven selbst aufgrund seiner Taubheit diese technische Revolution des Hammerklaviers gar nicht mehr zu hören in der Lage war. Der Siegeszug des Tasteninstruments Flügel ist ohne die industrielle Revolution technisch nicht denkbar. Er wird im 20. Jh. konsequenterweise abgelöst durch den Siegeszug der elektronischen Musik, insbesondere des Synthesizers. 2. Durch den Siegeszug des Klaviers bzw. Flügels als König der Instrumente verlagert sich das Spielen von Musik zunehmend aus dem öffentlichen in den privaten Bereich. Diese Verlagerung betrifft auch die religiöse Musik, zu deren Genuss man nun nicht mehr unbedingt in die Kirche gehen muss, sondern an der man sich nun auch vielfach privat oder im Konzertsaal ergötzen kann. 3. Insbesondere das vierhändige Klavierspiel hat dabei vielfach die Funktion der heutigen CD. Fast alle wichtigen Orchesterwerke wurden für Klavier zu 4 Händen transkribiert, oft sogar von den Komponisten selbst. So konnten Orchesterwerke auch jenseits ihrer tatsächlichen Aufführungen weite Verbreitung finden. Es entstand eine privat rezipierbare Form von Popkultur im 19. Jh. Die Vierhändigkeit hat dabei neben der größeren musikalischen Möglichkeiten aber auch noch den wichtigen Aspekt der musikalischen face-to-face-Kommunikation bewahrt, der im CD-Hören zwar nicht wegfällt, aber doch leichter vernachlässigt werden kann. 4. Ende des 19. Jh. wird sogar diskutiert, ob diese Klavierfassungen von Orchesterwerken nicht besser geeignet sind, den musikalischen Stoff zu verstehen, weil sie dessen Strukturen stärker zur Darstellung zu bringen vermögen als eine Orchesterfassung, die in ihrer Großartigkeit und klanglichen Vielfalt weniger konzentriert ist. 5. Wenn wir in Liturgischen Konzerten nun mit einem Flügel in kirchlichen Räumen spielen, dann bringen wir damit ein doppeltes zum Ausdruck: Zum einen achten wir die musikalische Entwicklung des 19. Jh. als eine aus der Kirche herausdrängende. Zum anderen aber wollen wir diese Musik auch wieder als gleichberechtigten Partner einer Kirche gewinnen, die im Laufe des 20. Jh. ohnmächtiger geworden und deutlich weniger in die politischen Machtstrukturen involviert ist, obwohl sie dadurch keineswegs bedeutungsloser geworden ist. Wir gehen damit das Risiko ein, das sich z.B. ein Claude Debussy möglicherweise im Grabe herumdreht, wenn er mitbekäme, wie wir ihn hier heute vorstellen. Unser Liturgischen Konzerte lehnen sich meist an die aktuelle Kirchenjahreszeit an. So ist es diesmal der November mit seiner Thematik des Abschiednehmens, des memento mori und den Fragen danach, wo wir uns mit unseren Lebensfragen anbinden, rückbinden können: religio heißt bekanntlich vom Wortsinn her: Rückbindung. Alle drei Kompositionen treffen dazu jeweils eine eigene Tonlage und -sprache. II. Six Épigraphes Antiques (1914) von Claude Debussy (1862-1918)

Die 6 antiken Inschriften sind in ihrer epischen Ruhe und Zartheit eine Musik, die die Fremdheit anderer Zeiten und Räume so erklingen lässt, dass die Wahrnehmung geschärft und konzentriert wird, indem es sie Abschied nehmen lehrt von eingefahrenen Vorstellungen und Klangwelten. Die Six Épiraphes Antiques spannen kulturell einen weiten Bogen zwischen Klängen aus dem Mittelmeerraum und aus Fernost (vgl. den "javanischen Kontrapunkt" in Nr. 3[7]) und führen an das Phänomen, was Camille Mauclair in dem Sammelband "La Religion de la Musique" 1921 mit Bezug auf Debussys Musik als La Musique du Silence umschrieben hat: "Uns ist es versagt, die vollständige und wahrhaftige Stille anders als in unserer Seele zu erfassen... Und sogar wenn es uns gelänge, die totale Stille zu erreichen, würden wir sie nicht wiedererkennen nach dem Bild, das wir uns davon machen. Einzig das Schweigen Gottes ist die Stille, aber die unsrige ist voller Geräusche."[8] III. Grünes Wäldchen (1963-1979) von Petr Eben (1929-2007)

In diesen Volksliedern erklingt Heimat, nach Ernst Bloch eine Utopie, jener Ort bzw. Nicht-Ort[9], "etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat"[10]. Dieser utopisch-melancholische Grundzug findet auch in Petr Ebens Volksliedbearbeitungen seinen angemessenen Ton. Dabei sind seine Arrangements darum bemüht, den Inhalt dieser Lieder widerzuspiegeln: "einen freudigen Polka-Rhythmus in 'Ich schau noch einmal hin', schlichte Wärme im Lied 'Ich hatt' einen Liebsten', etwas von einer Galopp-Lustigkeit in 'Keiner weiß es so wie ich' und ein schmerzliches Gedenken über ernsten Glockenklängen in dem Lied vom Tod des Liebsten 'Ach, ein Vogel kam vom Berge her'. Die Wehmut eines Mädchens, das 'hinter Breclav' ihre Hände ringt, wird noch durch fallende Terzen in der Begleitung betont. Dafür verstimmt sich sozusagen das Klavier in dem spöttischen 'Wenn die Zigeuner kommen': die Harmonien sind hier ebenso deformiert, wie das entstellte Zukunftsbild des Liebsten, das die Zigeuner dem fragenden Mädchen malen ('Auf einem Auge schielt er, auf dem anderen sieht er gar wenig'). Das über die Trennung der Liebenden trauernde Lied 'Weit und tief die Moldauteiche' malt in einigen Variationen die südböhmische Landschaft im Mondschein, und der Jäger im 'Grünen Wäldchen' wird durch die Begleitung mit den nötigen Waldhörnern und der ganzen Jagd-Parade ausgestattet."[11] IV. Mathis der Maler (1934) von Paul Hindemith (1895-1963)

Hindemiths Musik stellt eine Zerreißprobe dar. Die drei Sätze beziehen sich auf drei Bilder des Isenheimer Altars. Darunter ist nicht die berühmte Kreuzigungsszene.[14] Dieses zentrale Bild des qualvoll sterbenden Körpers Christi[15] wird umspielt, umgangen mit drei anderen Bildern. Die Abwesenheit Christi in der Anwesenheit drei anderer Körperbilder? Über dem 3. Satz notiert Hindemith die Klage, die Grünewald unten in sein Bild geschrieben hatte: »Ubi eras bone Jhesu / ubi eras, quare non affuisti / ut sanares vulnera mea?« - kein Satz, sondern eine bohrende Frage: Wo warst du, guter Jesus, wo warst du, warum bist du nicht gekommen, meine Wunden zu heilen? Theophonie,[16] Theopicturalität[17] und Theopoesie[18] kommen hier zusammen. 1. Satz »Engelkonzert«: Hier stehen die leichten, mit Flügeln und Federn ausgestatteten Körper der drei im Bildhintergrund musizierenden Engel musikalisch im Vordergrund. Auf sie beziehen sich die drei Themen des Satzes. Gespeist werden diese Themen von dem mittelalterlichen Weihnachtslied »Es sungen drei Engel«, mit dem der 1. Satz nach seiner himmlische Sphären eröffnenden Intonation beginnt. Das Element des Spielerischen und Verspielten prägt diesen Satz. 2. Satz »Grablegung«: Die Pedrella des Isenheimer Altars mit den Gesichtern der Trauernden voll stummen Entsetzens und Schreiens. Der 2. Satz gewinnt seine zum Auf-Schrei drängende Dynamik aus der trockenen Statik der Akkordwiederholungen, in der zunächst nichts ins Fließen[19] zu kommen scheint. Die Pausen, in denen nichts bzw. alles passiert, sind hier das Entscheidende. Sie bringen jeden Atem zum Stocken. Erst die dann wie eine Improvisation einsetzende Melodie beginnt die Spannung langsam zu lösen, bis sie in klagend-weichen-fordernden Klängen zum orgiastischen Höhepunkt führt. Die Schlusssequenz bringt voller Ambivalenzen Erschöpfung, Erfüllung, Ruhe, Resignation, Schmerz, letztes Aufbäumen zu Gehör. 3. Satz »Versuchung des heiligen Antonius« mit obigem Zitat, mit dem die Unterschrift Grünewalds zur Überschrift Hindemiths wird: Grünewalds Bild zeigt den heiligen Antonius, den Mitbegründer christlichen Eremitendaseins,[20] in dem Moment, wo ihn die apokalyptischen Ungeheuer und Monster, die an allen Ecken und Enden an ihm zerren, zu zerreißen drohen. Traum und Wirklichkeit werden ununterscheidbar.[21] Hier wird die äußerste Zerreißprobe, die ein menschlicher Körper aushalten kann, zur Schau gestellt.[22] Die Monster und Ungeheuer sind 11 an der Zahl. Die Elferzahl ist strukturgebend für den Satz, sowohl was die Teile als auch was das Tonmaterial angeht. Links unten im Bild ist eine Gestalt voller Eiterbeulen zu sehen, die das Antoniusfeuer, wahrscheinlich die Syphilis, darstellt. Der Antoniterorden in Isenheim (Elsass), der den Altar durch seinen Präzeptor Guido Guersi in Auftrag gegeben hatte, kümmerte sich um solche Dahinsiechenden.[23] So wurde er »auch als heilwirkende materia meditandi für die Kranken des Antoniterspitals eingesetzt«[24]. Die Dramatik dieses Bildes prägt Hindemiths 3. Satz, der mehr als die Hälfte der Symphonie ausmacht. Der Satz beginnt abgebrochen, rhapsodisch, »frei im Zeitmaß«[25]. Mit einer klassischen Zwölftonreihe beginnt der Satz. Da gibt es keinen sicheren Halt, keine tonale Mitte mehr. Ungeheuerliches deutet sich an. Dann bricht ein Orkan des Schreckens los, ein Gerittenwerden vom Horror, ein Tanz des Grauens, der in einem Aufschrei ohne Antwort endet. Wieder sind die Pausen entscheidend. Ein lyrischer Mittelteil verheißt Linderung und Ruhe, wenn da nicht jener lang gezogene Triller über 15 Takte am Ende der oberen Skala des Klaviers wäre, der die Ruhe trügerisch macht. Wieder geht dieser Höllentanz los, die Schläge werden körperlich spürbar, bis das Ganze abrupt abbricht. In einer mörderisch schnellen Fuge strebt der Satz seinem Ende zu. Die 12 Töne der Anfangsfigur werden um ihren Schlusston auf 11 Töne reduziert und spiegeln noch einmal die 11 Ungeheuer dar, die den hl. Antonius auf dem Bild umgeben, an ihm zerren und sich immer wieder lauthals erheben, bevor sie durch ein aus der Ferne immer näher rückendes "Lauda Sion Salvatorem" besänftigt werden – ein alter Fronleichnamschoral, wiederum eine Reminiszenz an den corpus Christi, den abwesend Anwesenden und anwesend Abwesenden. Choral und Ungeheuer münden schließlich in eine Erhörung, in ein »Alleluia«, dem gregorianischen Psalmodieren entlehnt. Stimmungsumschwung?[26] Stimmt nicht![27] Ich finde diesen Schluss in der Klavierfassung kalt und spröde, vielleicht gerade darin triumphal. »Wo warst du, guter Jesus, wo warst du, warum bist du nicht da, meine Wunden zu heilen?« Die Frage bleibt: Warum bist du nicht da, guter Jesus? Hindemiths Musik bleibt schlagfertig, ein (An-)Schlag auf das Ohr. Das wird in der vierhändigen Klavierfassung, in der die Struktur des musikalischen Materials als »Rohling« hörbarer ist als in der Orchesterfassung, besonders deutlich, denn das Klavier ist ein Schlaginstrument.[28] Eine zweihändige Klavierfassung würde mich als Spieler zerreißen. Da ist es gut, neben sich einen Partner zu wissen, der oben mitspielt, der einem bisweilen während des Spielens in den Arm greift – die Ahnung[29] einer Umarmung. Wie anders wäre die Trauer des Abschieds zu leben? Wie anders wäre es möglich, neues Terrain zu betreten, Neuland zu entdecken? Anmerkungen[1] Konzertanter Vortrag im Kloster Stiepel in Bochum am 13.11.07. [2] Vgl. dazu H. Schroeter-Wittke, "Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen" – Bach als Religionspädagoge. Ein Beitrag zur Wahrnehmung von Religion; in: I. Schoberth (Hg.), Wahrnehmung der christlichen Religion. Christoph Bizer zum 70. Geburtstag, Berlin 2006, 127-144. Für Bachs Vorgänger vgl. H. Schroeter-Wittke, Private Religionspädagogik. Beobachtungen zu Johann Kuhnaus sechs Biblischen Sonaten von 1700; in: R. Dillmann (Hg.), Bibel-Impulse, Berlin 2006, 86-106. [3] Zur Unterhaltung vgl. grundlegend H. Schroeter-Wittke, Unterhaltung. Praktisch-theologische Exkursionen zum homiletischen und kulturellen Bibelgebrauch im 19. und 20. Jahrhundert anhand der Figur Elia, Frankfurt/M. 2000; für den musikalischen Zusammenhang dieser Frage vgl. auch C. Kaden / V. Kalisch (Hg), Von delectatio bis entertainment. Das Phänomen der Unterhaltung in der Musik, Essen 2000. [4] Vgl. dazu auch J. Arnold, Konzertsaal; in: G. Fermor / G.K. Schäfer / H. Schroeter-Wittke / S. Wolf-Withöft (Hg.), Gottesdienst-Orte. Handbuch Liturgische Topologie, Leipzig 2007, 234-237. [5] In La cathedrale engloutie, Nr. 10 aus den Préludes I von 1910 lässt Debussy die Kirche als versunkene Landschaft der mythischen Vorzeit erklingen; vgl. dazu H. Schroeter-Wittke, Nihil est sine sono (I Kor 14,10). Vorspiel einer musikalischen Religionspädagogik; in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 57 (2005), 347-357, bes. 354f. [6] Vgl. dazu die bahnbrechenden Entdeckungen von L. Vallas, Debussy und seine Zeit, München 1961, 187 + 384f. [7] So T. Hirsbrunner, Debussy und seine Zeit, Laaber 1981, 119. [8] C. Mauclair, La Religion de la musique, Paris 1921, 53; zit. in der deutschen Übersetzung von T. Hirsbrunner, Debussy und seine Zeit, Laaber 1981, 189. [9] Zu dieser in Anlehnung an Marc Augés Rede von den Nicht-Orten reflektierten liturgischen Kategorie vgl. M. Leutzsch, Nicht-Orte; in: G. Fermor / G.K. Schäfer / H. Schroeter-Wittke / S. Wolf-Withöft (Hg.), Gottesdienst-Orte. Handbuch Liturgische Topologie, Leipzig 2007, 276-279. [10] E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung. 3 Bände, Frankfurt/M., 1954-1959, 1628. Der Zusamenhang dieses Schlusszitates lautet folgendermaßen: "Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ [11] P. Eben, Grünes Wäldchen, Prag 1983, 3. [12] Zur Biographie Grünewalds (wahrscheinlicher Name Mathis Nithart oder Gothart), die weitgehend im Dunkeln bleibt, vgl. K.A. Knappe, Grünewald, Matthias; in: TRE 14 (1985), 280-284. [13] Wilhelm Furtwängler hatte sich im November 1934 für Hindemith publizistisch eingesetzt. Nachdem jedoch Alfred Rosenberg in bezug auf Hindemith von der »gemeinsten Perversion der deutschen Musik« gesprochen hatte (Vgl. H. Lück, Paul Hindemith: Orchesterwerke Vol. 5, Begleitheft zur gleichnamigen von cpo produzierten CD, Georgsmarienhütte 1991/92, 4), war das Urteil des faschistischen kulturpolitischen Terrors über ihn unwiderruflich gefällt. In den 20er Jahren hatte Hindemith abfällig von der »jüdischen Musik« Arnold Schoenbergs und auch Franz Schrekers gesprochen, woraufhin Adorno seinen Kontakt zu Hindemith abbrach; vgl. T.W. Adorno, Ad vocem Hindemith. Eine Dokumentation; in: Ders., Musikalische Schriften IV. Moments musicaux – Impromptus. Gesammelte Schriften 17, Frankfurt/M. 1982, 211f. Andererseits spielte der mit einer Halbjüdin verheiratete Hindemith bis zu seiner Emigration mit dem jüdischen Geiger Szymon Goldberg und dem jüdischen Cellisten Emanuel Feuermann in seinem Streichtrio zusammen. [14] Vgl. zur Auseinandersetzung mit der protestantischen Interpretationsgeschichte dieses Bildes M.L. Frettlöh, Wider die Halbierung des Wortes vom Kreuz. Feministisch-theologische Kritik und Revision der Kreuzestheologie kritisch in Bild gesetzt; in: GlLern 11 (1996), 107-112. [15] Vgl. dazu G.M. Martin, Körperbild und Leib Christi; in: EvTh 52 (1992), 402-413; sowie D. Zilleßen, Körper :-) Wahrnehmung. Eine Seminarübung; in: B. Beuscher / H. Schroeter / R. Sistermann (Hg.), Prozesse postmoderner Wahrnehmung. Kunst - Religion - Pädagogik, Wien 1996, 19-47. [16] Vgl. dazu H. Schröer, Wie musikalisch kann Theologie werden? Ein Plädoyer für die Wahrnehmung von Theophonie; in: G. Fermor / H.-M. Gutmann / H. Schroeter (Hg.), Theophonie, Rheinbach 2000. [17] Zum Malen als theologischem Topos vgl. K. Huizing, Lukas malt Christus. Ein literarisches Porträt, Düsseldorf 1996. [18] Vgl. dazu H. Schröer / G. Fermor / H. Schroeter (Hg), Theopoesie. Theologie und Poesie in hermeneutischer Sicht, Rheinbach 1998. [19] Die Erfahrung des Fließens bzw. Flow-Erfahrung wurde analysiert von M. Csikszentmihalyi, Flow. Studies of Enjoyment, Chicago 1974; vgl. auch seine popularwissenschaftliche Darstellung, die mich aufgrund ihres funktionalistischen Utilitarismus' nicht überzeugt: Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen überwinden, Stuttgart 1997, 158-184. Victor Turner hat diese flow-experience aufgegriffen, um zu beschreiben, was in dem Schwellenphänomen Ritual passiert: Das Liminale und das Liminoide in Spiel, »Fluß« und Ritual. Ein Essay zur vergleichenden Symbologie; in: Ders., Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt/New York 1989, 28-94, bes., 88-94. Vgl. dazu H. Schroeter-Wittke, Übergang statt Untergang. Victor Turners Bedeutung für eine kulturtheologische Praxistheorie; in: ThLZ 128 (2003), 575-588. Insbesondere mithilfe des Turnerschen Ritualverständnisses hat Hans-Martin Gutmann den Prozess des Musik-Spielens anhand eigener Erfahrungen sehr genau und weiterführend beschrieben: Popularmusik als Gegenstand ästhetischer Praxis. Zu einem vernachlässigten Thema der Religionspädagogik; in: PTh 83 (1994), 285-302; H.-M. Gutmann, Improvisation; in: G. Fermor / H. Schroeter-Wittke (Hg.), Kirchenmusik als religiöse Praxis. Praktisch-theologisches Handbuch zur Kirchenmusik, Leipzig 2005, 25-31; sowie H.-M. Gutmann / H. Schroeter-Wittke: Musik und Religion; in: P. Eicher (Hg.): Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe Band 3, München 2005, 117-127. [20] Vgl. Athanasius, Vita Antonii. BKV 2; zu Antonius und den Anfängen des östlichen Mönchtums vgl. K.S. Frank, Grundzüge der Geschichte des christchen Mönchtums, Darmstadt 1979, 20-34. [21] Dies gilt sowohl für die Traumgesichter bzw. Wahnvorstellungen des Antonius als auch für die sein Bild Betrachtenden als auch für die Hindemiths Musik Spielenden und Hörenden. [22] Darin aber liegt gerade die verändernde Kraft des Apokalyptischen, insofern die dort ausgemalten Horrorszenarien alles vernichtende Katastrophen in mutig verhandelbare Krisen verwandelt; vgl. dazu Ulrich H.J. Körtner, Weltangst und Weltende. Ein theologische Interpretation der Apokalyptik, Göttingen 1988. [23] Zum Isenheimer Altar insgesamt vgl. G. Scheja, Der Isenheimer Altar, Köln 1969; E.M. Vetter, Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald; in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg 8 (1971), 35-64; M. Seidel (Hg.), Mathis Gothart Nithart. Der Isenheimer Altar, Stuttgart 1973; sowie M. Richter, Zu Entstehung und Bestimmung des Isenheimer Altars; in: Konsthistorisk Tidskrift 50 (1980), 81-100. [24] K.A. Knappe, Grünewald, Matthias; in: TRE 14 (1985), 282f. [25] So die Hindemithsche Tempobezeichnung. Über den Zusammenhang und die Geschichte von notierter Musik in Bild, Zeichen und Wort zu vorgetragener und gehörter Musik ließe sich ein Buch schreiben (vgl. dazu A. Riethmüller, »Stoff der Musik ist Klang und Körperbewegung«; in: H.U. Gumbrecht / K.L. Pfeiffer (Hg.), Materialität der Kommunikation. stw 750, Frankfurt/M 1988, 51-62; sowie W. Scherer, »Aus der Seele muß man spielen«. Instrumentelle und technische Bedingungen der musikalischen Empfindsamkeit; in: Ebd., 295-309). Die europäische Notationsweise erfasst nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was als Musik aufgeführt wird. Beispielsweise lassen sich Jazz- und Popstücke in dieser Notation nicht angemessen wiedergeben, nicht nur wegen der Blue-Note z.B. (vgl. dazu R. Flender / H. Rauhe, Popmusik. Aspekte ihrer Geschichte, Funktionen, Wirkung und Ästhetik, Darmstadt 1989, 77f), sondern auch wegen des Grooves, wegen des Timings. Das kann z.B. auch das Klavier betreffen. So beschreibt Keith Jarrett im Vorwort zur nachträglich erstellten Original-Transcription seines Köln Concert, Mainz 1991, die qualitativen Schwierigkeiten der von ihm autorisierten Transkriptionsfassung: »Obwohl diese Notenausgabe der Plattenaufnahme so nah wie möglich kommt, gibt es doch viele Stellen, wo die Töne zwar korrekt sind, nicht aber die 'Zeit' ('time'), einfach deshalb, weil ich an diesen Stellen völlig ohne metronomisches Taktmaß gespielt habe. Hin und wieder mußten wir uns auch zwischen wechselnden Ungenauigkeiten entscheiden. Ebenso mußten wir feststellen, daß die Notation der Genauigkeit eher entgegenwirkt, da in großen Teilen des Stückes keine der uns bekannten Notationsmethoden eine korrekte Darstellung ermöglicht. Um ganz genau zu sein, müßte man eigentlich eine Notation für jede einzelne Note haben.« Die europäische Notationsweise wurde durch die Vortragsbeschreibungen der Komponisten zunehmend präzisiert, wodurch der Spiel-Raum der Interpreten zunehmend eingeengt wurde. Die Autoren verewigten sich mehr und mehr in ihrem Diktat der Spielweise ihrer Stücke. Dass sie es jedoch auch verstanden, sich selber wieder zum Verschwinden zu bringen, zeigt der Komponist, der als erster Autor par excellence gelten kann: Ludwig van Beethoven. Er komponierte eben auch Unspielbares, z.B. die Tempobezeichnung seiner Hammerklaviersonate op. 106, die bisher noch niemand zu spielen imstande war. Dabei kann es sich hier nicht, wie etwa bei Schumanns Metronom, um einen Druckfehler handeln. Beethoven macht sich dadurch selber überflüssig, weil der Interpret in dem Bewusstsein der Unspielbarkeit des vom Autor Notierten genötigt ist, sich seinen eigenen Reim auf das Notierte zu machen – und eben zu spielen! Der alte Bonner Witz mag von daher tatsächlich wahr sein: Beethoven konnte gar nicht komponieren - Er hat nur gemalt! [26] Kritisch zu diesem in der Psalmenforschung gängigen Topos haben sich schon vor 10 Jahren auf einem Symposion zur Theopoesie sowohl Jürgen Ebach als auch Henning Schröer geäußert; vgl. dazu H. Schröer / G. Fermor / H. Schroeter (Hg.): Theopoesie. Theologie und Poesie in hermeneutischer Sicht, Rheinbach 1998. Statt mit Identifizierungen die projizierten Gefühle zu vereindeutigen, kommt es vielmehr darauf an, diese Ambivalenzen auszuhalten und für das Denken und Leben fruchtbar werden zu lassen. Vielleicht hat die Musik mehr Möglichkeiten, solche Widersprüchlichkeiten als nicht auflösbare vernehmbar zu machen. Dem würde ein dissonantes Denken entsprechen. Dennoch ist auch das Ohr mit seinem Labyrinth (vgl. dazu D. Kamper, Vom Hörensagen. Kleines Plädoyer für eine Sozio-Akustik; in: Ders. / C. Wulf (Hg.), Das Schwinden der Sinne, Frankfurt/M. 1984, 112-114; sowie M. Wimmer, Verstimmte Ohren und unerhörte Stimmen; in: Ebd., 115-139) gerade nicht davor gefeit zu harmonisieren, dem Bekannten Vorzug zu geben vor dem Fremden (vgl. dazu D. Zilleßen, Das dritte Ohr. Über die Konjunktur religionspädagogischer Stilleübungen; in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 50 [1998], 133-137). »Wer Ohren hat zu hören, der höre!« (Mt 11,15; 13,9; 13,43; Mk 4,9; 4,23; 7,16; Lk 8,8; 14,35; Offb 2,7; 2,11; 2,17; 2,29; 3,6; 3,13; 3,22; 13,9) [27] Nicht von ungefähr bevorzugt Jacques Derrida zur Präzisierung des Begriffs »Strukturen« als Phänomenbeschreibung »Strikturen, Anspannungen oder Einstimmungen« (M. Wetzel, Im Labyrinth des Ohres. Erinnerungen an ein unerhörtes Sinnesorgan ; in: U.A. Müller / Ders. (Hg.), Unterbrochene Verbindungen. fragmente 35/36, Kassel 1991, 9-14). [28] Vgl. dazu D. Hildebrandt, Pianoforte oder Der Roman des Klaviers im 19. Jahrhundert, München 1988. [29] Zur Kategorie der Ahnung vgl. H. Schroeter-Wittke, Ahnung von der Predigt. Konturen einer homiletischen Didaktik, Waltrop 2000. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/50/hsw7.htm |

Mit Renaissance und Reformation sind in Europa zwei Strömungen benannt, die den Umbruch zwischen dem später so genannten Mittelalter und der Neuzeit markieren. Dieser Umbruch wird sowohl als zunehmende Pluralisierung als auch als zunehmende Privatisierung beschrieben. Diese Entwicklung betrifft insbesondere das Christentum, welches sich zunehmend differenziert. Mit der Reformation und spätestens dann mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ist es evident, dass die Einheit Europas nicht mehr durch eine Kirche gewährleistet werden kann. Im Gefolge dieser schmerzlichen und in einem brutalen Krieg erlittenen Einsicht lassen sich Individualisierung und damit verbunden die Privatisierung von Religion nicht mehr aufhalten. Während viele darin einen Verfall des Christentums und seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung zu erkennen glauben, lassen sich gewichtige Gründe für eine andere Sicht geltend machen, derzufolge die Bedeutung der Kirchen durch diese Entwicklung keineswegs abgenommen, sich wohl aber in andere Bereiche verlagert hat. Die Bedeutung von Religion zumindest hat deutlich zugenommen, insofern sich diese seit der Aufklärung in Europa nicht mehr allein über die Institution Kirche beschreiben lässt. Alles hängt hier an der Bewertung dessen, ob man Bildung als Mündigwerden von Subjekten positiv würdigt oder ob man Bildung als Dilemma der Kirchen betrachtet, weil sich die mündigen Subjekte durch den Bildungsvorgang eben zu den ihnen vorgegebenen Instanzen und Institutionen distanziert verhalten.

Mit Renaissance und Reformation sind in Europa zwei Strömungen benannt, die den Umbruch zwischen dem später so genannten Mittelalter und der Neuzeit markieren. Dieser Umbruch wird sowohl als zunehmende Pluralisierung als auch als zunehmende Privatisierung beschrieben. Diese Entwicklung betrifft insbesondere das Christentum, welches sich zunehmend differenziert. Mit der Reformation und spätestens dann mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ist es evident, dass die Einheit Europas nicht mehr durch eine Kirche gewährleistet werden kann. Im Gefolge dieser schmerzlichen und in einem brutalen Krieg erlittenen Einsicht lassen sich Individualisierung und damit verbunden die Privatisierung von Religion nicht mehr aufhalten. Während viele darin einen Verfall des Christentums und seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung zu erkennen glauben, lassen sich gewichtige Gründe für eine andere Sicht geltend machen, derzufolge die Bedeutung der Kirchen durch diese Entwicklung keineswegs abgenommen, sich wohl aber in andere Bereiche verlagert hat. Die Bedeutung von Religion zumindest hat deutlich zugenommen, insofern sich diese seit der Aufklärung in Europa nicht mehr allein über die Institution Kirche beschreiben lässt. Alles hängt hier an der Bewertung dessen, ob man Bildung als Mündigwerden von Subjekten positiv würdigt oder ob man Bildung als Dilemma der Kirchen betrachtet, weil sich die mündigen Subjekte durch den Bildungsvorgang eben zu den ihnen vorgegebenen Instanzen und Institutionen distanziert verhalten. Claude Achille Debussy kam aus einfachen Verhältnissen. Er hatte keine Schule besucht und war im Alter 10 Jahren mehr oder weniger zufällig als außergewöhnliche musikalische Begabung entdeckt und seitdem gefördert worden. Debussy war weder ein Feind noch ein Freund seiner katholischen Kirche.

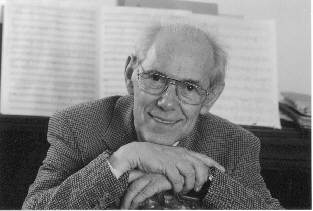

Claude Achille Debussy kam aus einfachen Verhältnissen. Er hatte keine Schule besucht und war im Alter 10 Jahren mehr oder weniger zufällig als außergewöhnliche musikalische Begabung entdeckt und seitdem gefördert worden. Debussy war weder ein Feind noch ein Freund seiner katholischen Kirche. Der am 25. Oktober 2007 in Prag verstorbene Petr Eben gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen tschechischen Komponisten, der immer wieder auch biblische und kirchenmusikalische Sujets vertont hat. Aus seiner über 100 Lieder zählenden Volksliedsammlung für Klavier hat er zwischen 1963 und 1979 acht Volkslieder für Klavier zu 4 Händen vertont:

Der am 25. Oktober 2007 in Prag verstorbene Petr Eben gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen tschechischen Komponisten, der immer wieder auch biblische und kirchenmusikalische Sujets vertont hat. Aus seiner über 100 Lieder zählenden Volksliedsammlung für Klavier hat er zwischen 1963 und 1979 acht Volkslieder für Klavier zu 4 Händen vertont: Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Hindemith war ein genialer und zugleich naiver musikalischer Draufgänger, zwischen Theorie und Praxis. Das ist in besonderem Maße seine Situation 1933/34, als er die Symphonie Mathis der Maler in Deutschland komponiert. Sie stellt eine vorweg veröffentlichte instrumentale Zusammenfassung der gleichnamigen Oper dar, die sich mit dem Maler des Isenheimer Altars beschäftigt. Matthias Grünewald (ca. 1475/1480-1528) entschließt sich in den Zeiten der Bauernkriege, mit denen er sympathisierte, sich ausschließlich seiner Berufung als Maler zu widmen.

Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Hindemith war ein genialer und zugleich naiver musikalischer Draufgänger, zwischen Theorie und Praxis. Das ist in besonderem Maße seine Situation 1933/34, als er die Symphonie Mathis der Maler in Deutschland komponiert. Sie stellt eine vorweg veröffentlichte instrumentale Zusammenfassung der gleichnamigen Oper dar, die sich mit dem Maler des Isenheimer Altars beschäftigt. Matthias Grünewald (ca. 1475/1480-1528) entschließt sich in den Zeiten der Bauernkriege, mit denen er sympathisierte, sich ausschließlich seiner Berufung als Maler zu widmen.