|

IntimitätHeft 53 | Home | Archiv | Newsletter | Impressum und Datenschutz |

Die öffentliche Intimität des TodesGrenzüberschreitungenAndreas Mertin

Sterbender Tod und Sterben ….

Das Christentum hat die Darstellung des Sterbens und des Todes in der Ikonographie der Passion Jesu geradezu perfektioniert – ohne dabei grundsätzlich in eine nekrophile Kultur abzugleiten. Todesdarstellungen gehören bis in die postmoderne Zeiten zur Alltäglichkeit – kaum ein Tag, an dem man nicht ein Kreuz mit Korpus sieht, kaum eine Woche, in der nicht irgendwo auf eine Pieta stoßen würde. Jeder Besuch einer Kirche – ob aus religiösen oder touristischen Gründen – konfrontiert den Besucher mit einem ausgeprägten Kult des Sterbens und des Todes. Gerade barocke Kirchen des katholischen Kultus präsentieren darüber hinaus ganz handfest Skelette von Heiligen und Seligen.

Das knüpft an die mittelalterliche öffentliche Inszenierung des Sterbens an, die noch nicht die moderne Form des tabuisiert-privatisierten Todes kannte. Dass der Tod etwas Intimes sei, kann nur der vertreten, für den der Tod das Außergewöhnliche und nicht das Gewöhnliche ist. In vielen Bereichen der Erde ist bis heute das Sterben und der Tod eines Menschen ein öffentliches Ereignis, weil es die Sozialbeziehungen der gesamten Gesellschaft berührt. Den Tod zu privatisieren und ihn zu einem intimen Geschehen zu machen, würde daher auch die öffentliche Kommunikation verändern. Der öffentliche TodNun ist es nicht so, dass in der westlichen Öffentlichkeit der Tod und das Sterben nicht gezeigt würden. Zwar sind letzte Momente im Medium Fernsehen – außer in der tagtäglichen fiktionalisierten Form – noch selten, aber kaum ein Kameramann schaltet die Kamera ab, wenn es um die Beobachtung des Sterbens geht. Bilder aus dem Krieg in Vietnam oder bei Volksaufständen oder beim Militärputsch sind dafür ein beredtes Zeugnis.

Die moderne KunstIn der Bildenden Kunst spielt der Tod – bei aller zunehmenden Distanziertheit zur überholten ikonografischen und thematischen Bindung – eine bedeutsame Rolle. Einige der wichtigsten Bilder(zyklen) der westlichen Kunst beziehen sich direkt auf den Tod und das Sterben – insbesondere im Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen.

Bill Viola – Nantes-Triptychon Das Nantes-Triptychon von Bill Viola ist ein die Intimität des Todesgeschehens durchbrechendes Kunstwerk.[3] Der Künstler hat drei Videoprojektionen triptychonartig zusammengestellt: Bilder der Geburt eines Kindes, Bilder eines ins Wasser eintauchenden Körpers und Bilder einer sterbenden alten Frau. Das Kunstwerk ist 1992 entstanden und datiert damit in das Jahr, indem auch Violas Mutter starb (ob es sich bei der Abgebildeten um Violas Mutter handelt, ist nach der Quellenlage unsicher). Auf den ersten Blick wird eine Art Kreislauf des Lebens nahe gelegt, von der Geburt über die Widerfahrnisse des Lebens bis zum Tod und dann wieder zur Geburt. Der Gedanke der Reinkarnation ist ein die Religionen übergreifendes Konstrukt. Er läuft zugleich der Idee der Intimität des Todes zuwider, da er jeden Sterbeakt zu einem gesellschaftlich/religiös folgenreichen Akt macht. Sterben ist dann nichts Privates mehr. Man könnte Violas Arbeit aber auch anders deuten: als Veröffentlichung des in der westlichen Zivilisation überaus intimen Aktes des Sterbens eines Menschen. Die kolportierte private Beziehung des Künstlers zum gezeigten Sterbevorgang wäre dann eine doppelte Provokation bzw. Irritation. Das zweite und jüngere Beispiel aus dem Werk von Bill Viola ist die Arbeit „Ocean without a shore“[4], die er 2007 während der Biennale in Venedig zeigte. Auf drei Videopanelen ließ Viola jeweils verschiedene Figuren durch eine Wasserwand treten. Sie kommen aus einem undefinierten Hintergrund, in dem sie verharren, so lange sie nicht im Vordergrund des Bildes präsent sind. Ab und an lösen sie sich aus dem Hintergrund und treten nach vorne, wobei ihre Erscheinung zunächst Grau in Grau ist. Erst wenn sie die Wasserwand durchschreiten, werden sie farbig und „natürlich“. Nach einiger Zeit aber kehren sie wieder hinter die Wasserwand in ihre gräuliche Existenz zurück. Für Viola geht es dabei um den Tod und die Präsenz der Toten, die nicht allein in den Gräbern präsent sind, sondern um uns herum sind. „Wir wissen nur, was Licht ist, wenn wir die Dunkelheit kennen; und wir wissen nur was Leben ist, wenn wir den Tod kennen.“ Für ihn geht es um die Geister um uns herum, um Leben und Tod und deren Bewusstwerdung. Religionsgeschichtlich haben wir es dabei eher mit griechischen und römischen Ideen zu tun: „Nach den Vorstellungen der alten römischen Religion lebten die »di manes« in der Unterwelt und kamen gelegentlich an die Oberfläche (ähnlich auch in der griechischen Religion). Doch wurde auch angenommen, sie lebten in der Luft, da ihre Seelen beim Tode ‚mit den Winden’ entflohen seien.“[5] John Berger Der Schriftsteller und Kunsthistoriker John Berger berichtet, wie er direkt nach dem Tod seines Vaters diesen im Sarg gezeichnet hat. In seinem Essay „Der gezeichnete Augenblick“[6] geht er diesem Vorgang und den Veränderungen, denen seine Beziehung zur entstandenen Zeichnung unterlag, nach. „Am Sarg meines Vaters nahm ich all mein zeichnerisches Können zusammen, um es unmittelbar an die bevorstehende Aufgabe zu wenden … Man spricht von der Frische der Auffassung, von der Intensität des Blicks, wenn man etwas zum ersten Mal sieht, aber ich glaube, die Intensität des Sehens ist weitaus größer, wenn man etwas zum letzten Mal sieht. Von allem, was ich da sah, würde nur die Zeichnung übrig bleiben. Ich war der letzte, der das Gesicht, das ich zeichnete, sehen würde. Während ich mich bemühte, mit größter Objektivität zu zeichnen, weinte ich. Als ich seinen Mund, seine Augenbrauen, seine Lider zeichnete, als ihre ganz charakteristischen Formen mit den Linien aus dem Weiß des Papiers auftauchten, spürte ich die Geschichte und die Erfahrung, die sie so geformt hatten, wie das Rechteck aus Papier, auf dem ich zeichnete, aber in diesem Leben waren - unendlich viel geheimnisvoller als irgendeine Zeichnung - sein Charakter und sein Schicksal zum Vorschein gekommen.“ Niemand konnte seine Zeichnungen, so fügt Berger hinzu, für Bilder eines schlafenden Mannes halten: „Warum nicht? Frage ich mich. Die Antwort liegt, denke ich, in der Art, wie sie gezeichnet sind. Niemand würde einen schlafenden Mann mit solcher Objektivität zeichnen. Diese Eigenschaft hat etwas Endgültiges. Objektivität ist das, was übrig bleibt, wenn etwas zu Ende ist.“ Und Berger beendet seinen essayistischen Text über den gezeichneten Augenblick mit dem Satz: „Täglich kehrt mehr vom Leben meines Vaters in die Zeichnung, die ich vor mir habe, zurück.“ Ron Mueck Der Künstler Ron Mueck hat 1996/97 seinen gestorbenen Vater ebenfalls ins Werk integriert, indem er eine Plastik von ihm geschaffen hat: eine weitgehend fotorealistische Plastik – mit einer Ausnahme: sie ist proportional verkleinert. Auf fotografischen Abbildungen ist dieser Umstand unmittelbar nicht ersichtlich, erst die Konfrontation mit dem Objekt selbst bzw. die Maßangaben des Objekts: 102 cm. Interessant ist, wie Mueck den toten Vater gestaltet hat: nämlich als gezeichneten Lebenden. Die dem Leichnam eigentümliche Blässe ist nicht wahrzunehmen, es ist eher ein Moment des Lebens (kurz) vor dem Tod. Intimität spielt in Muecks Darstellung keine Rolle mehr, weil sie angesichts des Todes gleichgültig geworden ist. Zwischenbilanz: Intimität und TodDas Auffallende der zuletzt geschilderten künstlerischen Beispiele ist die jeweils spezifische Bearbeitung der Intimität des Todes. In allen Fällen geht es um persönliche und familiäre Beziehungen zum Tod eines Menschen, die künstlerisch thematisiert und damit öffentlich gemacht werden. Das akzentuiert die Authentizität des Todes, macht die künstlerische Intervention plausibler, auch wenn die proklamierte Intimität notwendig im künstlerischen Akt gebrochen wird – sonst wäre es keiner. Allenfalls bei Berger könnte man einwenden, dass es ja eigentlich nur der Text (und nicht das Werk) ist, der uns von seinem Bild bzw. seiner Zeichnung des Vaters Auskunft gibt, während die Zeichnung selbst privat bleibt. Kunst führt jedenfalls in allen geschilderten Fällen den Tod und das Sterben aus dem individuellen Geschehen in den öffentlichen Diskurs über. Kunst ist einerseits Distanzierung, sonst käme es nicht zur Darstellung, andererseits geradezu intime öffentliche Konfrontation mit einem Geschehen, dem viele sich lieber entziehen möchten. Auch nach dem schrecklichen 20. Jahrhundert mit seinen Millionen Toten ist der Tod keineswegs ein selbstverständlich wahrgenommenes Phänomen – sieht man einmal von der fiktionalisierten Form im Medium des Fernsehens ab. Was früher noch in die Wahrnehmung des Lebens öffentlich eingebunden war (ich erinnere mich gut an die Leichenhalle in der Kleinstadt, in der meine Großeltern lebten, wo man sich regelmäßig die Verstorbenen ansah), ist es heute nicht mehr und wird nur in der fiktionalisierten und ironisch gebrochenen Form a la „Six feet under“ präsent. In dieser Form ist die Betroffenheit aber a priori ausgeschaltet, wird die Tabuisierung sogar fortgeführt, indem die bürgerliche Verdrängung des Todes gar nicht erst nicht infrage gestellt wird. Im Blick auf die Bildende Kunst des späten 20. Jahrhunderts besteht gegen die mediale Re-Präsentation des Todes also durchaus Anlass, den Tod als intimes Geschehen öffentlich zu erörtern. Ein Satz aus dem bundesdeutschen Feuilleton zeigt, wie dringlich diese Aufgabe ist. Zu lesen war dort: „Zu weniger zivilisierten Zeiten war der Tod durchaus eine öffentliche Angelegenheit.“ Das heißt, sich mit dem Tod und dem Sterben öffentlich auseinanderzusetzen, ist ein Zeichen mangelnder Zivilisation. Gemeint ist natürlich zunächst einmal, dass früher Menschen öffentlich hingerichtet wurden und Herrscher nach ihrem Tod öffentlich ausgestellt wurden. Aber gesagt wird mehr: Die Tabuisierung des Todes in der Öffentlichkeit sei ein zivilisatorischer Akt. Mir ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen sich diese Ansicht herleiten könnte? Die Ars moriendi als unzivilisatorische Geste? Das scheint mir wenig plausibel zu sein. Gregor SchneiderIm Frühjahr 2008 gab es eine kurze Welle der öffentlichen Kommunikation über Kunst, die den Tod thematisiert, weil der Künstler Gregor Schneider ankündigte, sich in einem Ausstellungsprojekt mit dem Tod und dem Sterben auseinander zu setzen. Genauer: er wollte in einem Ausstellungs- bzw. Museumsraum einen Menschen beim Sterben zeigen. Ein Freiwilliger sollte vor den Augen der Öffentlichkeit sterben. “I want to display a person dying naturally in the piece or somebody who has just died,” erzählte er der Zeitschrift The Art Newspaper. “My aim is to show the beauty of death.” Gegenüber der Zeitschrift DIE WELT erklärte er: „Die Realität des Sterbens in deutschen Kliniken, Intensivstationen und Operationssälen ist grausam, das ist der Skandal. Der Leichnam wird von Bestattungsunternehmen übernommen. Der Tod und der Weg dahin ist heute Leiden. Leider. Die Auseinandersetzung mit dem Tod, wie ich sie plane, kann uns den Schrecken vor dem Tod nehmen.“ - "Meine Hoffnung ist es, schön und erfüllt zu sterben. Vielleicht schaffen wir das alle, wenn wir den Tod aus der Tabuzone befreien und zu einem letztlich positiven Erlebnis machen - wie die Geburt eines Kindes." Dieses Vorhaben ist - vor allem weil dabei der Tod selbst als künstlerisches Element eine Rolle spielen sollte - auf heftigen Protest gestoßen. Nahezu unisono verurteilte die veröffentlichte Meinung das Ansinnen des Künstlers unter der etwqas irreführenden Überschrift „Künstler will Menschen sterben lassen“. Während vox populi forderte, den Künstlers selbst im Rahmen seiner Aktion ins Jenseits zu befördern und in der ganzen Aktion nur den Versuch eines unbekannten (?!) Künstlers witterte, ins Rampenlicht zu kommen, verurteilten die Feuilletonisten Schneider, weil das Ganze nicht neu sei bzw. weil hier eine Grenze zwischen Kunst und Leben überschritten sei. Nun schließen sich die Einwände eigentlich aus. Wenn das Ganze nicht neu ist, dann wird auch keine Grenze überschritten – zumindest nicht in künstlerischer Perspektive. Diese Abwehrrituale waren erwartbar und auch Gregor Schneider muss mit ihnen gerechnet haben. Erwartbar war auch, dass die vox populi nun all ihre sadistischen Phantasien am Künstler auslassen würde. Im öffentlichen Diskurs geht es ja schon lange nicht mehr um das Verstehen und Wahrnehmen, sondern eher um das Kategorisieren und Einordnen. Da waren die Kategorien für Schneider schnell benannt: pervers, entartet, krank, ruhmsüchtig, kunstlos, empörend, taktlos, intimitätsverletzend usw. "Zwangsbetreut, entmündigt, aus der Gesellschaft entfernt" solle er werden, schrieb jemand und benannte auf diese Weise gleich die Alpträume, die ihn verfolgten. Natürlich(?) stieß das Projekt auch innerhalb der Kirchen und der kirchlichen Verbände auf Protest. Kirchenvertreter verstehen in aller Regel nichts von Kunst, meinen aber andererseits ein Exklusivrecht auf die Thematisierung des Todes in der Gesellschaft zu haben. Diese Ansicht wird vom Feuilleton geteilt, weshalb es ein beliebtes Spiel ist, gleich einen Theologen zu jedem diesbezüglichen Thema zu interviewen. Der muss es ja wissen, ob Kunst das darf. Und daher äußerten sich dann auch zahlreiche Unzuständige zum Tod in der Kunst und zur Kunst im Tod. Von den wenigen in Deutschland anzutreffenden Kultur-Theologen sollte man aber eine differenzierte Stellungnahme erwarten. Geäußert haben sich unter anderem die Kulturbeauftragte der EKD Petra Bahr und der Kunstpater Friedhelm Mennekes. In der Differenz der Reaktionen zeigt sich meines Erachtens der Unterschied zwischen der Auseinandersetzung mit der Freiheit und den Aufgaben der Kunst und der Anwendung kirchlicher Leitsätze auf die Kultur. Dem "Skandal des menschenunwürdigen Sterbens lässt sich nicht durch einen kalkulierten Skandal im Medium der Kunst beikommen" erklärte Bahr auf Anfrage dem evangelischen Pressedienst (epd). Die "Ästhetisierung des Sterbeprozesses zum Kunstwerk" gebe dem Sterben nicht jene Würde zurück, deren Abwesenheit Schneider zu Recht beklage. Das ist ganz interessant: zunächst einmal die Vermutung es handele sich um einen „kalkulierten Skandal“. Klar, Künstler haben ja heutzutage auch nichts Besseres zu tun, als kalkulierte Skandale zu inszenieren, das ist sozusagen ihr Hauptgeschäft. Warum sollte ein Künstler einen „kalkulierten Skandal“ inszenieren? Um das schöne Sterben zu zeigen? Das wäre doch ein performativer Selbstwiderspruch. Um gegen das menschenunwürdige Sterben zu protestieren? Da wäre doch eigentlich jeder kalkulierte (welche Wortwahl) Skandal nur recht. Oder ist die Kunst als solche nicht zuständig für den Tod und das Sterben? Darüber ließe sich diskutieren, aber wer darf dieses Urteil abgeben? Wieso kann der religiöse Diskurs über den künstlerischen Diskurs urteilen, dieser sei für Fragen des Todes und des Sterbens nicht zuständig? Und wie kann man dies plausibilisieren angesichts der skizzierten Tatsache, dass seit Anbeginn der menschlichen Urgeschichte die Kunst genau dies tut: den Tod und das Sterben zu thematisieren. Recht hat Petra Bahr sicher darin, dass die Aufnahme eines Sterbeprozesses in ein Kunstwerk keine ethischen Folgen hat – zumindest seit der Moderne nicht mehr. Und das ist natürlich auch gut so, denn die Vermengung des Ästhetischen mit dem Guten war schon immer der Tod des Ästhetischen – zumindest wenn man Kant folgt. Problematisch finde ich die Unterstellung, die Aufnahme des Sterbeprozesses unter dem Aspekt des Kunstwerks sei automatisch eine Ästhetisierung. Der Tod und das Sterben als l’art pour l’art? Das widerspricht nun doch gerade der von Schneider artikulierten intentio auctoris. Ich vermute, es geht insgesamt eher darum, seitens der Kirche der Kunst Grenzen zu setzen oder vielleicht auch nur ganz simpel institutionelle Claims gesellschaftlicher Sinnbearbeitungen abzustecken. Ganz anders ist nun die Tonlage bei Friedhelm Mennekes: „Darüber nachzudenken halte ich nicht für tabu.“ Schon vor zwei Jahren, so berichtet er, habe er mit dem Künstler eine Ausstellung, „die sich in diesem Umfeld bewegte“, gemacht und das Thema ausführlich mit ihm diskutiert. „Die Frage, einen Toten auszustellen, stand damals im Raum. Wir haben aber dann Abstand davon genommen, weil es zu nah an der Kirche dran ist und wir der Meinung waren, dass es ins Museum gehört.“ Das Museum sehe er parallel zur Kirche als „einen Reflexions- und Denkraum“, der dazu prädestiniert sei, „existenzielle Sinnperspektiven des Menschen“ zu erörtern. Auch könne es „die Realität, die Dinglichkeit des Todes klarer vor Augen stellen“. Unmittelbar einleuchtend finde ich Mennekes Überlegung, der Tod gehöre eher ins Museum und nicht zwingend in die Kirche. D’accord! Wenn Kunst neu sehen lehrt, dann ist die Aktion gerade im Museum bedeutsam. Wichtig der Hinweis darauf, dass Museen wie Kirchen Reflexions- und Denkräume sind, eigentlich müsste es heißen: Reflexions-, Denk- und vor allem Wahrnehmungsräume. Eine Schwäche beider Stellungnahmen ist ihre letztendlich ethische Überformung der ästhetischen-künstlerischen Fragestellung. Meines Erachtens ist es gerade nicht Aufgabe der Kunst, ethische und moralische Fragen unserer Gesellschaft zu erörtern. Das macht Kunst letztlich wieder zu einem untergeordneten Moment des politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Aber diese ethische Überformung der ästhetischen-künstlerischen Fragestellung wurde von Gregor Schneider herausgefordert, indem er sein künstlerisches Projekt u.a. in ethisch-bestimmten Worten beschrieb. Zur Kritik der angekündigten Aktion „Ein Künstler kann etwas zu diesem Thema beitragen, indem er humane Orte für den Tod baut, wo Menschen in Würde sterben können.“ – „Der Tod ist ein sehr privater und intimer Vorgang, der in den meisten Fällen nicht ‚schön’ ist. Ich würde gerne in einem von mir ausgewählten Raum, in einem privaten Bereich des Museums, sterben können - umgeben mit Kunst.“ (Gregor Schneider) Tatsächlich ist die etwas naiv bekundete Intention des Künstlers, die Schönheit des Todes zeigen zu wollen, durchaus kritikwürdig. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist kein Tod schön. Es mag schöne Leichen geben (a schöne Leich' sagt man in Wien), aber es gibt keinen schönen Tod. Jeder Tod ist ein Skandal. Wer jemals dem Tod eines Menschen beigewohnt hat, wird die Idee, die Schönheit des Todes herausstellen zu wollen, absurd finden. Es ist auch nicht ansatzweise die Aufgabe der Kunst, die Schönheit des Todes herauszustellen. Das ist primitiver romantischer Ästhetizismus. In einem Text aus Anlass des Todes von Siegfried Kracauer hat Bazon Brock deutliche Worte gefunden: »der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter an der Solidarität aller Menschen gegen den Tod. Wer sich hinreißen lässt aus noch so verständlichen Gründen, aus Anlass des Todes … ein rührendes Wort zu sprechen, eine Erklärung anzubieten, die Taten aufzuwiegen, die Existenz als erfüllte zu beschreiben, der entehrt ihn, lässt ihn nicht besser als die Mörder in die Kadaververwertungsanstalt abschleppen. Wer den Firlefanz, die Verschleierungen, die Riten der Feierlichkeit an Grabstätten mitmacht, ohne die Schamanen zu ohrfeigen, dürfte ohne Erinnerungen leben und sich gleich mit einpacken lassen. […] Der Tod ist ein Skandal, eine viehische Schweinerei! […] Lasst euch nicht darauf ein, versteht: der Tod … [ist] ein ungeheuerlicher Skandal, gegen den ich protestiere.«[7] Man kann – wie es die Hospizbewegung tut – für einen würdevollen Tod Sorge tragen. Das schafft den Tod nicht ab, legitimiert und nivelliert ihn nicht. Aber das ist eine humanitäre Aufgabe – keine künstlerische. Der Künstler Bazon Brock zeigt, dass selbst diese humanitäre menschliche Geste der künstlerischen Kritik unterliegen muss. „Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter an der Solidarität aller Menschen gegen den Tod.“ Wenn Schneider den Tod wieder vor Augen stellen will, dann kann er – was ich ihm unterstelle -, gegen die zunehmende Banalität des Todes protestieren, gegen seine Wahrnehmungslosigkeit, seine Nicht-Wahrnehmbarkeit. Dass der Tod nicht sein soll, rechtfertigt nicht, die Augen zu verschließen und ihn ins Private auszugrenzen. Auch die Hospizbewegung bedarf einer ästhetischen Kritik, insoweit sie das Sterben als Form der Entdramatisierung inszeniert. All das, was Schneider im Kontext seiner Aktion formuliert hat, habe ich allerdings in ähnlicher Tonlage von Vertretern der Hospizbewegung gehört. Wahrer wird es dadurch nicht. Radikal ist Schneider nur in der Form seiner Aktion, nicht in ihrer Begründung. Zur Verteidigung der Aktion

Kriterium einer gelingenden künstlerischen Aktion zum Sterben und zum Tod wäre es, dass sie sich am Stand der reflektierten intellektuellen Diskussionen des 20. Jahrhunderts orientiert und nichts zur kleinbürgerlichen Trivialisierung des Todes beiträgt. Kunst ist kein Euthanasieprogramm im klassischen Sinne. Galt der Tod philosophisch lange Zeit als das Nichtige und als Vernichtung allen Sinns, so findet nach Heidegger das Dasein seine Eigentlichkeit erst angesichts des Todes. Gegen diese Aufwertung des Todes zur Bedingung eigentlichen Lebens protestiert der Existentialismus der in der Todesverfallenheit des Lebens dessen Absurdität begründet sieht. Nur in der wahrgenommenen Dialektik von Leben und Sterben kann die künstlerische Tradition der Ars moriendi fortentwickelt werden. Anmerkungen[1] Daxelmüller, Christoph (2001): "Süße Nägel der Passion". Die Geschichte der Selbstkreuzigung von Franz von Assisi bis heute. Düsseldorf: Patmos. [2] Vgl. Karsten Visarius, Visionärer Kult des Blutes. Mel Gibsons "Die Passion Christi", Magazin für Theologie und Ästhetik, https://www.theomag.de/29/kv9.htm; [3] Kaeppele, Susanne (2004): Geburt, Leben, Tod - Violas Nantes Triptych und die Wiederentdeckung des Elementaren. In: Sareika, Rüdiger; [Ed.] (Hg.): Bill Viola. Die Wiederentdeckung des Mystischen in der (Video-)Kunst: Institut f. Kirche u. Gesellschaft [4] Vgl. Verf. Vom Überschreiten einer Grenze. Bill Viola in Venedig, Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik - https://www.theomag.de/49/am229.htm [5] Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, S. 401) [6] Berger, John (1999): Der gezeichnete Augenblick. In: Berger, John (Hg.): Das Sichtbare und das Verborgene. Essays. Frankfurt: Fischer, S , S. 152–158. [7] Brock, Bazon; Fohrbeck, Karla (1977): Ästhetik als Vermittlung. Arbeitsbiographie eines Generalisten. Köln: DuMont (Ästhetik / Bazon Brock, [1), S. 796f. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/am245.htm

|

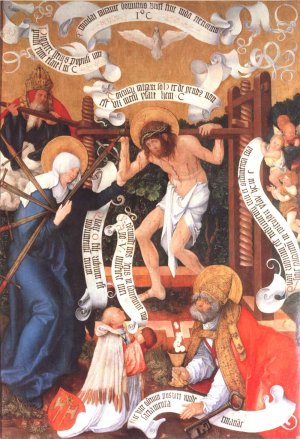

Insbesondere im Blick auf die Meditation des Leidens Christi hat die Kultur des Christentums dabei in der Darstellung kaum Grenzen gekannt und zur Imitatio aufgerufen. In der Bildenden Kunst konnte es beim Leiden Christi selbst postmortal nicht deftig genug sein, wie Albrecht Dürers „Christus in der Kelter“ ausweist. Jeder Blutstropfen, der beim Sterben Christi fließt, wurde im Blick auf die Heilsvermittlung unendlich wichtig. Christoph Daxelmüllers volkskundliches Buch „Süße Nägel der Passion. Die Geschichte der Selbstkreuzigung von Franz von Assisi bis heute“

Insbesondere im Blick auf die Meditation des Leidens Christi hat die Kultur des Christentums dabei in der Darstellung kaum Grenzen gekannt und zur Imitatio aufgerufen. In der Bildenden Kunst konnte es beim Leiden Christi selbst postmortal nicht deftig genug sein, wie Albrecht Dürers „Christus in der Kelter“ ausweist. Jeder Blutstropfen, der beim Sterben Christi fließt, wurde im Blick auf die Heilsvermittlung unendlich wichtig. Christoph Daxelmüllers volkskundliches Buch „Süße Nägel der Passion. Die Geschichte der Selbstkreuzigung von Franz von Assisi bis heute“

Und auch während der schrecklichen Ereignisse des 11. Septembers 2001 hielt das amerikanische Fernsehen, das doch sonst so gerne scheinheilig jeden Ton, der nicht erwünscht ist, ausblendet, unverdrossen und wie gebannt mit der Kamera auf das World-Trade-Center, und zeigte, wie sich die Menschen

Und auch während der schrecklichen Ereignisse des 11. Septembers 2001 hielt das amerikanische Fernsehen, das doch sonst so gerne scheinheilig jeden Ton, der nicht erwünscht ist, ausblendet, unverdrossen und wie gebannt mit der Kamera auf das World-Trade-Center, und zeigte, wie sich die Menschen  In seinen „

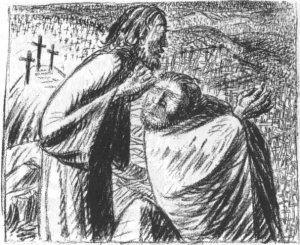

In seinen „ Im 20. Jahrhundert wurde nicht zuletzt im Kontext der beiden Weltkriege sowohl das Pornografische wie später auch die öffentliche Intimität des Todes zum Thema. Schon in der Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg fragten viele Künstler „Wo warst Du, als jene starben?“ und machten das namenlose Sterben auf den Schlachtfeldern gegen jede religiöse oder politische Verbrämung zum Gegenstand ihres Schaffens. Nach der industriell organisierten Todesmaschinerie der deutschen Nationalsozialisten kann niemand mehr die Augen verschließen und den Tod zur Privatsache erklären. Picassos Guernica stellt den Tod unter gleißendes Licht, entzieht ihn nicht den Augen der Öffentlichkeit.

Im 20. Jahrhundert wurde nicht zuletzt im Kontext der beiden Weltkriege sowohl das Pornografische wie später auch die öffentliche Intimität des Todes zum Thema. Schon in der Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg fragten viele Künstler „Wo warst Du, als jene starben?“ und machten das namenlose Sterben auf den Schlachtfeldern gegen jede religiöse oder politische Verbrämung zum Gegenstand ihres Schaffens. Nach der industriell organisierten Todesmaschinerie der deutschen Nationalsozialisten kann niemand mehr die Augen verschließen und den Tod zur Privatsache erklären. Picassos Guernica stellt den Tod unter gleißendes Licht, entzieht ihn nicht den Augen der Öffentlichkeit. Was die Ankündigung der Aktion rechtfertigt, ist die weiterhin eintretende automatisiert ethische Überformung des Urteils über die Aktion. Das zeigt, dass die Aktion einen blinden Fleck aufdeckt, dass sie etwas der Wahrnehmung zuführt hat, dass bisher nicht wahrgenommen wurde. Sollte Schneider seine Aktion durchführen können, so ist zu erwarten, dass der Tod eben nicht schön ist. Er mag kontextuell würdevoller sein, als er unter den gesellschaftlichen Bedingungen heutzutage allzu oft ist. Aber dadurch wird er nicht schön.

Was die Ankündigung der Aktion rechtfertigt, ist die weiterhin eintretende automatisiert ethische Überformung des Urteils über die Aktion. Das zeigt, dass die Aktion einen blinden Fleck aufdeckt, dass sie etwas der Wahrnehmung zuführt hat, dass bisher nicht wahrgenommen wurde. Sollte Schneider seine Aktion durchführen können, so ist zu erwarten, dass der Tod eben nicht schön ist. Er mag kontextuell würdevoller sein, als er unter den gesellschaftlichen Bedingungen heutzutage allzu oft ist. Aber dadurch wird er nicht schön.