No Future

Zur Zukunft evangelischen Kirchenbaus

Andreas Mertin

Vom 5.-7. Juni 2009 fand in der Evangelischen Akademie Hofgeismar die Tagung „Protestantischer Kirchenbau mit Zukunft?“ statt, veranstaltet in Kooperation mit dem EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität Marburg und dem Evangelischen Kirchbautag. Zur Programmatik der Tagung heißt es im Veranstaltungsflyer:

„Repräsentative Gebäude sind der Versuch, den Geist einer Zeit räumlich zu fassen. Evangelische Kirchen wären folglich der Versuch, einen spezifischen protestantischen Geist räumlich zu artikulieren. Wie müsste dann eine evangelische Kirche im 21. Jahrhundert aussehen?“

Versteht man derartige Sätze als Programmatik in nuce, dann ergäbe sich daraus folgende Aufgabe: Im Rückblick anhand der vorhandenen Gebäude den Geist der Zeit zu erschließen, insbesondere anhand der evangelischen Kirchengebäude den spezifischen protestantischen Geist der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erschließen. Im Vorausblick müsste dann der spezifisch protestantische Geist des 21. Jahrhunderts erfasst werden, der dann bauprogrammatisch Gestalt findet. So formuliert, wird schon von vorne herein die Problematik der Ausrichtung der Tagung deutlich, macht sie doch von Voraus-Setzungen Gebrauch, die nur schwerlich als Common Sense der Kirchenbautheorie gelten können.

So ist es keinesfalls Common Sense, dass der Kirchenbau nach evangelisch-theologischen Grundsätzen zu erfolgen habe. Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das entschieden bestritten worden. Die Trennung von Architektur und Liturgie war eine der besonderen Forderungen der 60er-Jahre. Nicht einmal die These, dass es überhaupt so etwas wie einen protestantischen Stil des Kirchenbaus gäbe, ist allgemein akzeptiert. Einer der jüngst erschienenen Kirchenbauführer vertritt dementsprechend die These, dass es nur einen variierten katholischen, nicht aber einen eigenständigen evangelischen Kirchenbau gebe. Und sieht man einmal vom Sonderfall des reformierten Kirchenbaus ab, dann ist diese Vermutung durchaus nachvollziehbar.

Die weitere Frage ist die, ob es zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen die verschiedenen protestantischen Richtungen übergreifenden Stil gibt, der dann kirchenbauprogrammatisch Gestalt finden könnte. Was wäre der protestantische Stil, der sich im Pluralismus von liberaler Theologie und evangelikaler Theoriebildung herausbilden könnte. Wenn die Antwort aber Pluralismus heißt (was implizit aber schon der Theoriebildung einer Strömung widerspricht), wie findet das bauprogrammatisch Ausdruck?

Schon diese ersten Überlegungen zeigen, wie schwer es ist, sich auf die Fragestellung der Tagung mit der notwendigen Seriosität einzulassen. Gab es überhaupt jemals einen protestantischen Kirchenbau? Artikulierte sich in ihm der protestantische Geist oder stand er in einen charakteristischen Kontrast zu diesem? Gibt es aktuell so etwas wie einen protestantischen Geist und wie könnte er zu einem Kirchenbauprogramm werden? Das sind gravierende Fragen und man konnte gespannt sein, wie die Referenten und die Veranstalter sie beantworten würden.

Die Tagung eröffnete mit einem Vortrag des Architekten Meinhard von Gerkan, der über „Zeitgenössische Mittel zur Gestaltung erhabener Räume“ sprach und dazu seine zahlreichen weltweiten Großbauten vorführte. Nun ist das mit dem Erhabenen so eine Sache, wenn das Erhabene nur das Große ist, dann ist es schon nicht mehr erhaben. Die Tagung eröffnete mit einem Vortrag des Architekten Meinhard von Gerkan, der über „Zeitgenössische Mittel zur Gestaltung erhabener Räume“ sprach und dazu seine zahlreichen weltweiten Großbauten vorführte. Nun ist das mit dem Erhabenen so eine Sache, wenn das Erhabene nur das Große ist, dann ist es schon nicht mehr erhaben.

Wenn ein Stadion den Menschen klein macht, ist es dann schon erhaben? Wenn Architekten demnächst ein Hochhaus bauen, das 1 km in den Himmel ragt, ist das erhaben? Gerkan baut sicher Gebäude, die an die Grenze des zur Zeit technisch Machbaren gehen, aber sind es deshalb schon erhabene Gebäude?

Nein, eigentlich sind Gerkans Bauten „nur“ schön und mit den Kategorien der Schönheit zureichend erfassbar.

Sehr steil und apodiktisch wurde es dann mit dem Statement des Bischofs der Evangelischen Kirche in Kurhessen Waldeck Martin Hein zur Bedeutung des Kirchenbaus im 21. Jahrhundert. Es war vielleicht nicht zufällig so, dass bereits im vorhinein angekündigt wurde, dass das Statement nicht diskutiert werden würde, so dass es geradezu einen offiziösen und autoritären Charakter bekam. Nebenbei bemerkt: wenn sich diese Form der unhinterfragten Deklamation an Evangelischen Akademien durchsetzt, brauchen wir sie nicht mehr.

Bischof Hein spitzte seine Sätze abschließend dahingehend zu, dass es religiöse Räume nur in konfessorischer Spezifität gebe. Es macht so unter der Hand aus einem religionsphänomenologischen Argument (dass sich nämlich Konfessionen eine besondere bauästhetische Gestalt suchen) eine normatives, indem er die Möglichkeit konfessions- und vor allem religionsübergreifender Räume vorab ausschloss. Kirchengeschichtlich wird man dem mit guten Gründen entgegen halten können, dass es eine Fülle von Beispielen gemeinschaftlicher Raumnutzung gibt, die nicht zum religiösen Synkretismus geführt haben.

Zugleich ist diese autoritäre bischöfliche Festlegung ein Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren (z.B. in der Schweiz und in den Niederlanden) höchst erfolgreich andere Wege gegangen sind, und religiöse Räume für Mitglieder aller Religionen errichtet haben. Konkret wäre zu fragen, wie sich Bischof Hein mit seiner ausgrenzenden Programmatik zu einem der bedeutendsten kultur-religiösen Räume dieser Welt verhalten will, jener von der katholischen Kirche getragenen, aber von allen Religionen genutzten und von Mark Rothko gestalteten Kapelle in Houston/Texas? Oder meint er, evangelische Kirchen und Kapellen bedürften einer derartigen Eindeutigkeit in der Zeichensetzung, dass sie mit einer Kapelle oder Kirche einer anderen Konfession nicht verwechselt werden könne? Auch das wird biblisch kaum gedeckt sein und auch kirchenhistorisch auf zahlreiche Gegenbeispiele stoßen.

Jeder reformierte Kirchenbau mag zwar heute eindeutig dieser Konfession zugeordnet werden, weil die anderen Konfessionen und Religionen sich symbolisch vereindeutigen, aber gerade dieser Typ der Raumgestaltung zeigt, dass es eben nicht notwendig ist, den Menschen die Raumerfahrung durch eindeutige Symbole zu verstellen. Durch Bischof Hein sprach die Institution Kirche, die ein ausgeprägtes Interesse an Corporate Identity und die Institution bewahrender (und eben nicht verändernder) Symbolik hat.

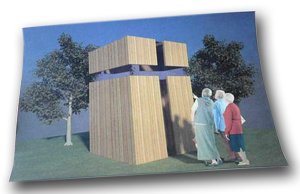

Aber ausgerechnet die jüngst von Martin Hein eingeweihte Kapelle von Meinhard von Gerkan im Predigerseminar von Hofgeismar, die der Bischof emphatisch gelobt hat, widerspricht dieser Logik. Sieht man einmal von der durch die Lüftungsanlage erzwungenen oder genutzten Kreuzsymbolik ab, erinnert der Bau eher an eine Schuhschachtel oder ein japanisches Teehaus als an einen christlichen Versammlungsraum unter konfessorischer Zeichensetzung. Wenn Hein in seiner Eröffnungspredigt betont, das Entscheidende finde eben bei geschlossenen Augen statt, dann ist das nicht nur ein merkwürdiges Lob der Architektur, sondern zeigt auch, dass es auf die vereindeutigende Symbolik gerade nicht ankommt.

Wolfgang Grünberg stieg bei seinem Vortrag über „Protestantische Freiheit und Katholische Weite“ sehr persönlich ein und beschrieb Räume, die ihn beeindruckt bzw. beeinflusst hatten. Zudem verwies er auf Luthers frühe und späte Ausführungen zum Kirchenbau, die in einem bestimmten Kontrast stehen und verschiedene Auslegungen und Ausformungen ermöglichen.

Die Architekten dieser Tagung repräsentieren trotz ihrer ganz unterschiedlichen Ausrichtung die Anpassung der Architektur an die Warenlogik bzw. an die Funktionalität. Mit Grundmann und Striffler waren zwei Exponenten der Beton-Architektur präsent, bei denen man schauen konnte, wie sie aus historischer Perspektive mit ihrem Werk umgehen. Und es war sehr unterschiedlich. Friedhelm Grundmann hatte sich die Mühe gemacht, noch einmal mit den Gemeinden zu kommunizieren, in denen er herausragende Kirchen und Gemeindezentren gebaut hat und es war erhellend und produktiv, was er zusammengetragen hatte. Ein absoluter Verblüffungseffekt stellte sich bei seiner Präsentation der von ihm 1965-66 gebauten Simeonkirche ein, die 2003 an die griechisch-orthodoxe Kirche verkauft wurde und heute Kirche des heiligen Nikolaus heißt. Sie zeigte, dass gerade Grundmanns Bau die Möglichkeit für den heutigen Nutzer bot, seine Perspektiven in die Raumgestaltung einzubringen. Ein schlagender Beweis der Anpassungsfähigkeit eines Baus, der sich ursprünglich an Le Corbusier orientiert hat und als einer der wichtigsten Sakralbauten in Hamburg nach dem 2. Weltkrieg gilt. Die Architekten dieser Tagung repräsentieren trotz ihrer ganz unterschiedlichen Ausrichtung die Anpassung der Architektur an die Warenlogik bzw. an die Funktionalität. Mit Grundmann und Striffler waren zwei Exponenten der Beton-Architektur präsent, bei denen man schauen konnte, wie sie aus historischer Perspektive mit ihrem Werk umgehen. Und es war sehr unterschiedlich. Friedhelm Grundmann hatte sich die Mühe gemacht, noch einmal mit den Gemeinden zu kommunizieren, in denen er herausragende Kirchen und Gemeindezentren gebaut hat und es war erhellend und produktiv, was er zusammengetragen hatte. Ein absoluter Verblüffungseffekt stellte sich bei seiner Präsentation der von ihm 1965-66 gebauten Simeonkirche ein, die 2003 an die griechisch-orthodoxe Kirche verkauft wurde und heute Kirche des heiligen Nikolaus heißt. Sie zeigte, dass gerade Grundmanns Bau die Möglichkeit für den heutigen Nutzer bot, seine Perspektiven in die Raumgestaltung einzubringen. Ein schlagender Beweis der Anpassungsfähigkeit eines Baus, der sich ursprünglich an Le Corbusier orientiert hat und als einer der wichtigsten Sakralbauten in Hamburg nach dem 2. Weltkrieg gilt.

Helmut Striffler verwies auf das Schicksal der Trinitatiskirche in Mannheim, die von der Kirchengemeinde aufgegeben wurde und nun einer unklaren Zukunft entgegensieht. Zwar gibt es ab und an Vermietungen und Konzerte, ob diese aber dauerhaft die Baulast tragen können, dürfte doch fraglich sein. Die Trinitatiskirche ist zugleich ein klassisches Beispiel dafür, was geschieht, wenn Kirchengemeinde und Kirchengebäude inkompatibel werden. Die Gemeinde ist charismatisch, evangelikal und gehört zur evangelischen Allianz und sie fühlte sich in der Sichtbetonkirche nicht wohl und zog sich immer häufiger und nun wohl endgültig daraus zurück. Tatsächlich setzt die Architektur von Striffler eine völlig andere Theologie der Gemeinde voraus, so dass man geneigt sein könnte vorzuschlagen, die Kirche in eine geeignete Gemeinde mit entsprechender Theologie zu transferieren. Nicht klar wurde im Rahmen der Veranstaltung, wie man den Konflikt von Gemeindetheologie und Architektur angehen kann. Helmut Striffler verwies auf das Schicksal der Trinitatiskirche in Mannheim, die von der Kirchengemeinde aufgegeben wurde und nun einer unklaren Zukunft entgegensieht. Zwar gibt es ab und an Vermietungen und Konzerte, ob diese aber dauerhaft die Baulast tragen können, dürfte doch fraglich sein. Die Trinitatiskirche ist zugleich ein klassisches Beispiel dafür, was geschieht, wenn Kirchengemeinde und Kirchengebäude inkompatibel werden. Die Gemeinde ist charismatisch, evangelikal und gehört zur evangelischen Allianz und sie fühlte sich in der Sichtbetonkirche nicht wohl und zog sich immer häufiger und nun wohl endgültig daraus zurück. Tatsächlich setzt die Architektur von Striffler eine völlig andere Theologie der Gemeinde voraus, so dass man geneigt sein könnte vorzuschlagen, die Kirche in eine geeignete Gemeinde mit entsprechender Theologie zu transferieren. Nicht klar wurde im Rahmen der Veranstaltung, wie man den Konflikt von Gemeindetheologie und Architektur angehen kann.

Thomas Erne referierte den Stand der Diskussion um den Zustand der Kirche und die Programmatik einer von der Institution zur Organisation sich wandelnden Kirche. Nicht mehr als Kirche für alles und für jeden, sondern herausgehobene und qualifizierte Angebote (Leuchttürme) sollte es geben. Das ist natürlich 100% EKD-Ideologie und passt dazu, dass Erne als Mit-Veranstalter Leiter des EKD-Instituts für Kirchenbau ist. Ebenfalls EKD-kompatibel waren die von Erne vorgestellten mobilen Kirchen, die man zugegebenermaßen etwas zugespitzt als zeitgeistorientierten bauästhetischen Ausdruck des Württemberger Pietismus begreifen kann. Visionen sind sie nicht. Es sei denn man verwechselt Muckefuck als Kaffeesurrogatextrakt mit Kaffee. Ich war unmittelbar vor der Tagung eine Woche in Paris und habe dort in den Katakomben, wo die Überreste von 6 Millionen Toten gelagert sind, Andachtsstätten gesehen, die nicht mehr einer kirchlichen Ideologie dienen, sondern aus dem Erschrecken über den namenlosen Tod entstanden. Ich war in St. Denis, dem Geburtsort der Gotik, der noch heute, wenn auch von Ferne, mit seinen Gräbern und Inszenierungen die Bedeutung der kirchlichen Rahmung staatlicher Macht einklagt. Ich war in St. Eustache und habe gesehen, wie eine Kirche Menschen aus dem Alltag herausrufen, eine halbe Stunde zum Innehalten bewegen und wieder in den Alltag entlassen kann. Das alles sind bis heute wirkungsmächtige religiöse Räume und sie alle haben mit mobilen Kirchen nichts zu tun. Diese sind der Endpunkt der Subjektivierung des religiösen Gefühls in bloßen Scheinformeln christlicher Zeichenwelten.  Hätte statt des Kreuzes ein Yin und Yang Zeichen auf den mobilen Kirchen geprangt, es hätte auch funktioniert. Es gibt ein präzises Wort für so etwas: Eskapismus. Und dieser Eskapismus verschleiert nur mühsam seine missionarische Intention. Hätte statt des Kreuzes ein Yin und Yang Zeichen auf den mobilen Kirchen geprangt, es hätte auch funktioniert. Es gibt ein präzises Wort für so etwas: Eskapismus. Und dieser Eskapismus verschleiert nur mühsam seine missionarische Intention.

Mobile Kirche – das hat in seiner Mehrdeutigkeit zugleich ja etwas für sich. Regressiv gelesen passt es die Kirche der Mobilität der globalisierten Gesellschaft an. Das Nomadische ist das Fundament der globalisierten Gesellschaft. Hier verbindet sich kirchliche Ideologie mit dem Romantizismus eines Hannes Wader: „Heute hier, morgen dort, bin kaum dort, muss ich fort … Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin, stört und kümmert mich nicht.“ Und die Kirche hofft trotzdem mit Wader: „Vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein‘ oder and’ren im Sinn …“ Das ist aber eine trügerische Hoffnung.

Anders und progressiv gelesen ist das Mobile Kirche aber einer Erinnerung daran, dass Mobile einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts Kunstwerke von Marcel Duchamp und Alexander Calder bezeichnete. Und daraus ergibt sich eine Kriteriologie des Mobiles, die Calder einmal so benannte: „Wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht.“ Hier kommt die Metapher dann mit den von Bonhoeffer erwähnten Freiräumen in Beziehung, in denen sich Kultur abspielt. Aber dann darf es eben nicht die ideologisch reduzierte Symbolik des Kreuzes (des Fischs oder des Lichts) sein, die alle Erfahrung verstellt.

Die Tagung zeigte so gesehen nicht die Zukunft des evangelischen Kirchenbaus, sondern spiegelte uns in erschreckender Weise seine Zukunft als vergangene. Da war keine prophetische Kraft, die den Mut gehabt hätte, einmal zu zeigen, wie denn Theologie und Architektur im 21. Jahrhundert wieder ins Gespräch kommen könnten. Die Spielchen, die gespielt wurden, waren belanglose Spielchen, sie hatten mit der Botschaft eines Mose, eines Amos, Jeremia, Jesaja oder Jesu Christi nichts mehr zu tun. Dass eine Gruppe, die die Tagung mitgestaltete, Kirchentrojaner heißt, ist mehr als bezeichnend: Als Trojaner bezeichnet man heutzutage ein Computerprogramm, das als nützliche Anwendung getarnt ist, im Hintergrund aber ohne Wissen des Anwenders eine andere Funktion erfüllt. Man kann es ihnen nicht vorwerfen – das ist der Sinn von Trojanern. Wo Theologie und Kirche versagen, da kann auch die Architektur nur noch Spielchen spielen. Die wahren Spiele der Architektur, dass hatte Meinhard von Gerkan den Versammelten ins Stammbuch geschrieben, werden längst woanders gespielt, ihrer ist die Kirche heutzutage nicht einmal mehr fähig, man hätte auch sagen können: nicht mehr würdig.

|