Communio |

Mediale Brechung - Geteilte Wahrnehmung

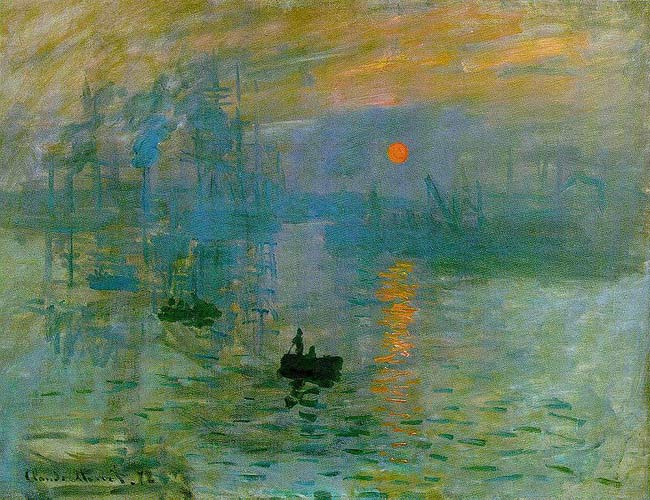

Zur Digitalisierung des AugesAndreas Mertin Zum ersten Mal fiel es mir beim Besuch des Reina Sofia Museums in Madrid auf. Vor Picassos berühmten Gemälde Guernica stand eine Traube von Menschen, aber kaum einer von ihnen schaute direkt auf das Gemälde selbst. Vielmehr hatte die Mehrzahl der Besucher ein Fotohandy oder eine Digitalkamera zwischen sich und das Kunstobjekt geschaltet, welche nun die Wahrnehmung bestimmten. Zuerst dachte ich etwas naiv, die Menschen schauen sich zunächst das Kunstwerk an und entschließen sich dann, sozusagen ein fotografisches Souvenir mit nach Hause zu nehmen und „bannen“ dazu das Objekt auf ihren mitgebrachten digitalen Speicher. Dann aber merkte ich, dass nur die wenigsten auf das Objekt blickten, sondern gleich die Kamera zückten bzw. sich schon mit der Kamera vor dem Auge dem Artefakt näherten. Sie nahmen das Kunstwerk nahezu ausschließlich medial gebrochen wahr. Ein ähnliches Phänomen konnte ich jetzt bei meinem Besuch des Musée d’Orsay in Paris beobachten. Vor allem im obersten Stockwerk, wo die Werke von Monet und van Gogh hängen, drängten sich die Leute vor den einzelnen Artefakten und auch hier blickte kaum jemand direkt auf die (zum größten Teil durch Glas geschützten) Werke, sondern man lief gleich mit den digitalen Reproduktionsgeräten durch die Räume. Wenn ich es recht gezählt habe, dann näherten sich mehr als 50% der Besucher auf diese Weise der Kunst. Das ist auf eine ganz besondere Weise komisch, steht es doch im eigentümlichen Kontrast zur fotografierten Malerei.

Zwar gibt es durchaus auch impressionistische Fotografie, aber die Museumsbesucher nutzen intentional die Fotografie als „objektive Dokumentation der realen Umwelt“ um die Bildwelten der Impressionisten einzufangen bzw. abzubilden. Dabei geht es nicht um das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, denn so gut wie keines der Bilder, die die Kameras eingefangen haben, dürfte angemessen erfasst sein. Dagegen sprechen schon die Lichtverhältnisse vor Ort, die eine ruhige Aufnahme aus der Hand unmöglich machen. Und die zahlreich eingesetzten Blitzlichter machen in Kombination mit den Glasflächen, die die Bilder schützen, das Ganze zu einem absoluten Rätsel. Keines der fotografierten Bilder dürfte auch nur annäherungsweise an die Abbildungsqualität herankommen, die man durch simple Bildrecherche etwa in der Webgallery of Art erreicht. Auch das Verhalten der Museumswärter ist überaus rätselhaft. Man geht durch den Raum, visiert ein Bild mit der Kamera, fotografiert es mit Blitz und der Museumswärter daneben sagt ruhig: „No Flash please“. Man geht zum nächsten Bild, fotografiert es mit Blitz und der gleiche Museumswärter wiederholt ruhig: „No Flash please“. Das setzt sich unendlich fort. Es ist wie ein Ritual, bei dem das Fotografieren der Bilder mit Blitz zu den Jagdritualen auf dem touristischen Beutezug gehört. „Eigentlich war das Fotografieren mit Blitz verboten, aber ich habe es doch geschafft …“ Da nahezu alle Kunstwerke im Musée d’Orsay urheberrechtsabgabenfrei sind, hätte es gereicht, wenn es am Eingang des Museums eine Dockingstation gegeben hätte, an der der interessierte Besucher seine ihn interessierten Bilder herunter lädt. (Und ernsthaft hoffe ich, dass es das in Bälde auch gibt.) Gut, man hätte das Bild dann nicht unter scheinbar aufregenden Bedingungen selbst gemacht, aber die Bildqualität wäre besser gewesen, man hätte die Bilder mit Informationen verknüpfen können und vor allem hätten einen nicht Tausende von Fotohandys und Digitalkameras in den Museumssälen gestört. Man hätte sich der Kunst widmen können.

Die Frage ist, ob die Besucher das überhaupt wollen. An sich dient der Besuch vor Ort im Museum ja dazu, sich einen originalen Eindruck zu verschaffen, sich die Farbigkeit und vor allem die Materialität des Kunstwerks buchstäblich vor Augen zu führen. Man will das Werk studieren. Was hat man nicht alles für Illusionen im Kopf, wie bestimmte Werke der europäischen Malerei aussehen und muss das jedes Mal vor Ort mühsam korrigieren. Darum kann es bei der Aneignung des Museums mittels Fotohandy und Digitalkamera aber nicht gehen. Nichts von der Materialität eines impressionistischen Gemäldes – sagen wir etwa der Werke von Monet zur Kathedrale von Rouen – lässt sich digital beim heutigen Stand der Technik einfangen. Die Besucher wollen nicht den Eindruck, den sie aus Katalogen und sonstigen Abbildungen haben, am Original überprüfen, sie wollen das Abbild selbst machen und mit nach Hause nehmen. Auf die Übereinstimmung mit dem Original kommt es nicht an. Zur Not kann man das Urlaubsfoto zu Hause ja mit Photoshop oder PaintShopPro vollautomatisch korrigieren lassen und vermutlich kommt ein besseres Bild dabei heraus, als es der Künstler je hätte machen können. Es merkt ja niemand, weil niemand mehr hinschaut. Es ist, als ob wir uns nach der Digitalisierung unseres Hörens nun auf die Digitalisierung unseres Sehens einstellen. Aber dafür bräuchte man nicht nach Paris zu reisen. So geht es letzten Endes doch wieder um einen Hauch von Aura, den man braucht, um sich zu Hause die digitalen Replikate mit gutem Gewissen anzuschauen. Man braucht das Heilige an sich nicht mehr, aber man muss im Tempel gewesen sein, um beim Erzählen und Zeigen zu Hause den Schauer des „mysterium tremendum et fascinans“ wenigsten digital vermitteln zu können.

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/60/am288.htm

|