Vieldeutige Sinn-Rede: das Sein, die Natur, die Kunst

Eine Buchvorstellung

Manfred Richter

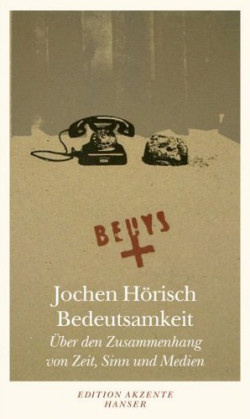

Jochen Hörisch: Bedeutsamkeit. Über den Zusammenhang von Zeit, Sinn und Medien. Carl Hanser: München 2009. 390 S. Jochen Hörisch: Bedeutsamkeit. Über den Zusammenhang von Zeit, Sinn und Medien. Carl Hanser: München 2009. 390 S.

Schon jetzt sei auf das neue Werk von Jochen Hörisch, des Mannheimer – und das liegt nahe bei Karlsruhe - Medienphilosophen verwiesen. Nachdem allenthalben über eine Sinn-Krise lamentiert und die angeblich immer schwierigere Suche nach – möglichst absolutem und „letztem“ - Sinn beschworen wird, sieht der Autor das Problem ganz andersherum. Nicht ein Mangel, sondern die Fülle an Sinn-Angeboten und Möglichkeiten ist Sache. Denn der Mensch ist das Wesen, dem alles begegnet in Bedeutsamkeit – er kann nicht nicht deuten, was ihm begegnet (S.226). Und, um die Erörterung gleich auf ihren Punkt zu bringen: einen „letzten Sinn“, den es dabei gäbe, den „gibt“ es nicht. Anders gesagt: den muss mensch selber „geben“.

Da dürfen wir uns durchaus an Dietrich Bonhoeffers Satz erinnert wissen: „einen Gott, den es gibt, gibt es nicht“. Auch mit Theologie hat es und hadert der Autor. Aber nicht, weil er etwas gegen „gute“ Theologie hätte, sondern weil er etwas gegen schlechte hat. Jedenfalls gegen christliche schlechte, die nämlich ihr eigenes Pfund nicht ausgräbt. Die nicht gräbt im Grab, in das ihr eigener Gott(essohn) hinabstieg, weshalb sie zu graben hat nach dem Pfund der Verweslichkeit. Und das ist der Zeitlichkeit. Und das ist der Endlichkeit. Sie nämlich ist die Sinn-Quelle. Und die sprudelt unentwegt und unerschöpfbar. Und er mahnt, dass hier die „gute“ Theologie zu verweilen hat – zumindest eine christliche. Denn Zeitlichkeit, Endlichkeit, Vergänglichkeit, ja den Tod im Gottesgedanken selbst integriert zu halten, das ist das „Alleinstellungsmerkmal“ des Christlichen. Quasi banal wirkt dagegen jede Vorstellung bloßer Ewigkeit, in der die Gottheit, vom Tode unberührt, weilt. Das unterscheidet das Christentum selbst von den anderen „abrahamitischen“ Religionen. Nirgendwo sonst kann gesagt werden: „das Wort ward Fleisch“. Und somit ward Gott endlich und ging selbst in den Tod. Ein Gott mit Todeszuständigkeit, die er an sich selber erwarb. „O große Not / Gott selbst ist tot“ (von Hegel gerne zitiert, ein Gesangbuchvers, den man freilich schnell abmilderte oder ganz strich). Das gibt es - im strengsten Sinne - sonst nicht unter Göttern und Religionen. Und so ist das christliche „Leitmedium“ das Abendmahl, das genau dessen gedenkt.

Der Medientheoretiker denkt nämlich über Medien nach, und hier insbesondere über die Leitmedien von Epochen - ein Leitmedium gibt kund, wer an der Gesellschaft teilhat oder von ihr ausgeschlossen wird. Da ist schon in der Antike das Leitmedium Geld zu beobachten als ein die entstehende Gesellschafts-Allgemeinheit verbindendes - von den Vorsokratikern über Aristoteles bis zu Hadrians Toilettengebühr („non olet“ – „es stinkt nicht“, das bewies er). Dieses sei im erlösungsorientierten Mittelalter abgelöst worden durch jenes christliche Leitmedium, das ins Gemeinschaftsleben führt durch die Gottes-Todes-Erinnerungsfeier. Daran teilzuhaben war nun das wesentliche Kriterium des Weges zum Leben und der Gesellschaftszugehörigkeit - andernfalls galt ex-kommuniziert zu sein. Und heute ? Wenn dieses nicht mehr das Kennzeichnende sein sollte ? Ist also wieder das schon antike Leitmedium in Geltung, das Geld? möchten wir antworten, im Sinne von:„nichts Neues unter der Sonne“ – außer eben jener christlichen religionsstürzenden Neuigkeit, die allemal das schlechthin Neue bleiben wird. So sehr nun schon die Weltfinanzkrise in den Text ihre vorauslaufenden Schatten wirft – diesen Gefallen tut der Autor dem Gelde denn doch nicht. Was dann ?

Die elektronischen Medien (nicht schon die Schrift als solche) sind es, legt er dar. Wer an ihnen gar keinen Anteil hat oder nimmt, hat sich selber oder ist heute „ausgeschlossen“ – auf schlimmere Weise, als wenn er – was sogar verboten ist – kein Geld hat (oder kein Abendmahl empfangen darf). Eine feine kleine Gestaltanalogie mag zu unserer Überzeugung beitragen, bleibt sie doch Ausdruck der charakteristischen Einfachheit eines Leitmediums. Denn dieses muß hochkomplexe Sinn-Zusammenhänge komprimieren (und also neutralisieren), um als eine Art Joker für neue Sinngebungen zu taugen, so kommt es dem Rezensenten vor, als medialer Joker. der sich, erst einmal sinn-entleert, wiederum in alle diversen Codes einzufädeln und von daher je wieder aufzuladen vermag. Diese einfache, komprimierte und dennoch rund-ganzheitliche Gestalt unserer Leitmedien ist die Scheibe. (Vgl. dagegen die Komplexität von Kopernikus oder Sloterdijks Sphären). Die Scheibe kehrt wieder (wie auch im naiven Weltbild bis heute) in der Gestalt der Münze, der Hostie, der CD-ROM. So verspricht sie – das Ganze. Und das ist der religiöse Aspekt daran. Aber eben nicht nur im religiösen Gewand, s. Finanzkrise (und schon G. Simmel, Max Weber): (nur) wer’s glaubt, wird selig. Das gilt demnach überall.

Das Buch liest sich auch außerhalb der theologiespezifischen Erwägungen (der Autor veröffentlichte schon zuvor einschlägige Monographien) wie ein heiter-satirischer Durchgang durch historische Total-Sinn-Angebote, die ihn reizen. Das arbeitet er genüsslich an vielen Beispielen ab, philosophisch (Kant, Hegel, Schelling; Nietzsche, Heidegger, Cassirer; Foucault, Lacan, Bourdieu ...) oder ästhetisch (Pindar, Shakespeare, Goethe; Novalis, Hölderlin, Eichendorff; Rilke, Benn, Gernhardt ... und: Cranach, Holbein, McLuhan ...). Und überall stößt er auf Zwischentöne, die auf der einen Seite den „großen“ Sinn destruieren, doch auf der anderen die Vergänglichkeit, die Temporalität, das Verwehen und Vergehen von Sinn als dessen Erstehen entdecken lassen. Dabei ereignen sich subtile, zuweilen frappierende Text- und Bild-Interpetationen, samt Literaturverweisen, die in die aktuelle Debatte um das Selbstverständnis heutiger Kultur(en) interdisziplinär einweisen.

Und die „den Philosophen“ im Namen der Künste „Medienvergessenheit“ attestieren. Ist doch – verstehe ich den Autor richtig – das Sein selbst letztlich „Medium“. Per se das Supermedium. Also verfehlen die Philosophen ja das Sein (auch wenn manche es beinahe treffen). Selbst muss also der Medienanalytiker zum Philosophen werden. Dann sehen wir: wir haben ja schon das (Super-) Leit-Medium von Sinn (also samt Vergänglichkeit, Temporalität, Endlichkeit) – nämlich im Sein: dieses semiologisch gesehen (er sagt: „ontosemiologisch“). So sieht es der Autor, und wir sollten es auch so sehen. Denn die semiologische Frage (nach dem Sinn) ist die ältere gegen die „ontologische“ (nach dem Sein). Beide sind, wenn auch „asymmetrisch“ verkoppelt. Denn das Sein ist das Sein und sein Zeichen zugleich (es ist der Signifikant für sich selber als Signifikat). Daß der Signifikant dabei zuweilen nur ein Raunen abgibt, etwa wenn die Natur zu uns spricht (z.B. in einem Sonnenuntergang), ist kein Schade. Um so größer ist ja die (Sinn-)Fülle der Möglichkeiten von Deutung: unaufhaltsam aufgrund unserer unausrottbaren Anlage zur Bedeutsamkeit.

Am größten ist diese Herausforderung zur und auch wieder wegen der Fülle in der Kunst. Deswegen ist diese so aufregend, und wenn es sie nicht gäbe, müsste der Mensch, ja als Mensch müsste er sie erfinden. Darum sind die Dichter und Künstler so an- und aufregend für unsere Sinnsuche. Und so uferlos weiterführend wie nur der Mensch und ein Autor das brauchen kann. Und tatsächlich (um nicht Kurzschlüssen mit „ewigem“ Sinn aufzusitzen) auch braucht. Da kann die Debatte zwischen Kunst und Religion noch einmal beginnen. Aber, bitte: nur mit „guter“ Theologie.

|