Landschaften |

||||

Gemalte Seh-Felder |

|

|

|

4. Apokalypse-Szenen, Stuttgarter Tafeln, 1330/40, |

5. Johannes auf Patmos, |

Das maritime Exil des Johannes wird im frühen 14. Jahrhundert auch ein wichtiges Thema italienischer Apokalypse-Bilder. So etwa in den außergewöhnlichen Stuttgarter Tafeln, die das neapolitanische Herrscherhaus der Anjou um 1330/40 in Auftrag gibt, ein Bilderpaar in betontem Querformat, das ursprünglich vielleicht in zwei Truhen integriert war [Abb. 4-5].[7] In der Eingangsszene des Zyklus ist Johannes schlafend auf einer Erdscholle dargestellt, die mit zwei Palmen bewachsen ist. Die Originalität der neapolitanischen Tafeln liegt darin, dass die Fragment-Struktur der Insel auf den gesamten Zyklus ausgedehnt wird: die Insel verliert ihre topographische Identität und wird zur räumlichen Matrix des Visionsgeschehens selbst. Der singuläre Ort «Patmos» und das Terrain, auf welchem sich die Akteure des Visionsgeschehens bewegen, sind nur partiell voneinander abgehoben – und verschmelzen infolgedessen partiell miteinander. So wird «Patmos» in den Stuttgarter Tafeln zu einem imaginativen Möglichkeitsfeld, in das Gott bzw. seine Boten formenderweise intervenieren. Die Visionen scheinen sich auf einem durchgängigen Substrat göttlicher Offenbarung abzuspielen, das mit jeder neuen Szene, jenem neuen Bild eine neue Form annimmt.

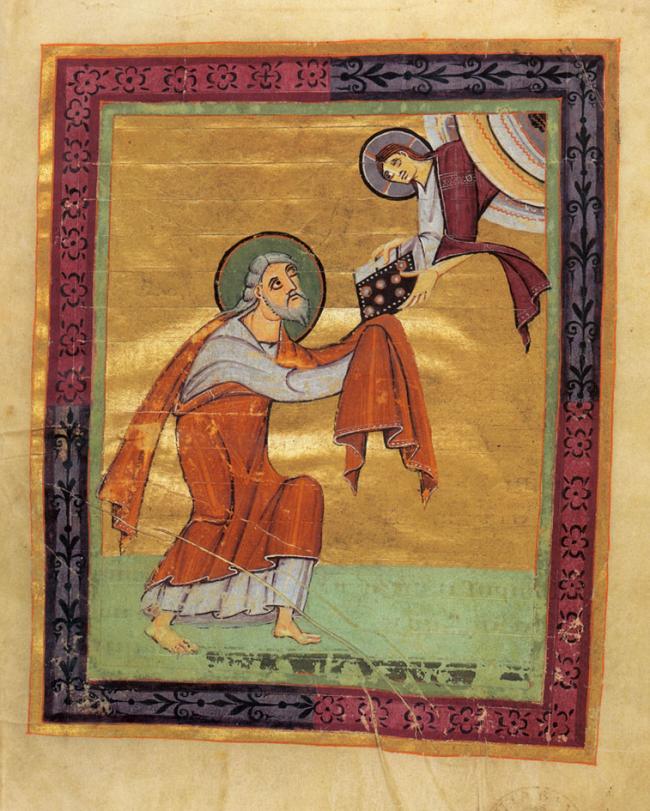

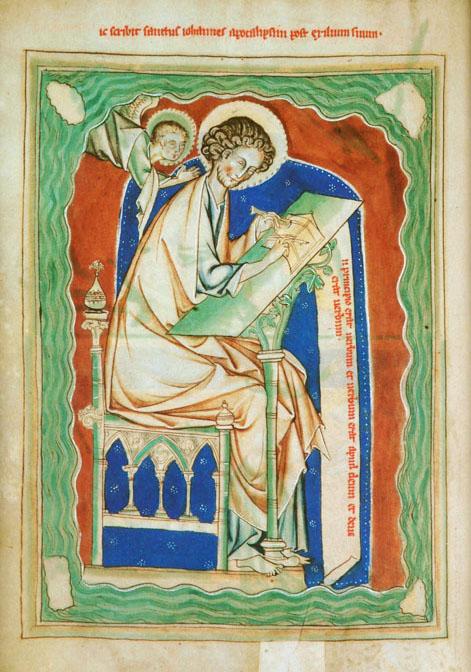

3. Der Evangelist Johannes auf

Ein zweiter entscheidender Schritt bei der Konstruktion von «Patmos» ist die Verknüpfung der Insel mit dem Johannes-Evangelium. Eines des frühesten Zeugnisse dieser Zusammenführung getrennter Überlieferungen ist die Handschrift Lambeth 203, in der Johannes zweimal auf Patmos dargestellt ist: auf dem Erdboden liegend, als Träumer der Offenbarung [Abb. 2] und vor einem Schreibpult, im Begriff die ersten Worte seines Evangeliums niederzuschreiben [Abb. 3]. Bis zum Beginn der historisch-kritischen Bibelforschung wurde das Johannes-Evangelium bekanntlich dem gleichen Verfasser zugeschrieben wie die Johannes-Offenbarung. Aus dieser doppelten Urheberschaft resultierte ein Sonderstatus unter den Autoren des Neuen Testaments, der bis zu Spielarten der Vergöttlichung, der deificatio reichen konnte.[8] Schon von jeher hatte man das Johannes-Evangelium mit seiner einleitenden Hymne an den präexistenten Logos auf eine visionäre Erleuchtung seines Autors zurückgeführt.[9] Lange Zeit galt als Ort dieser Inspiration des Evangelisten aber das Letzte Abendmahl, genauer: die Brust Christi, an der Johannes schlafend ruhte.[10] Eine neue Bewertung der Insel als Ort der Einsamkeit führte hingegen zu einem Umzug des Evangelisten an den Ort seines aufgezwungenen Exils.[11] Die Visionshandlung der Offenbarung konnte so auch auf die Abfassung des Evangeliums übertragen werden.

Die Geschichte von «Patmos» als eigenständigem Bildsujet beginnt in den Stundenbüchern des ausgehenden Mittelalters, in denen die Inselszene der ersten Perikope des Johannes-Evangeliums zugeordnet wird: „Am Anfang war das Wort …“. Die Schau im Traum wird durch eine Vision im Wachzustand ersetzt, die apokalyptische Botenfigur des Engels durch das Symboltier des Evangelisten, den Adler – ein eigenständiges Sehen, das bei Johannes immer mit dem scharfen Blick des Adlers aus luftigen Höhen verglichen wurde, tritt an die Stelle vom Engel überbrachter Bilder. Als Visionsbild wird in den allermeisten Fällen die Erscheinung des „Apokalyptischen Weibes“ nach Off. 12 gewählt, dem eindeutig marianische Züge verliehen werden. Im Kontext der Stundenbücher nimmt dieses Himmelszeichen Konnotationen der Fleischwerdung des Logos an: jenes göttlichen Wortes, das die berühmten ersten Verse feiern, die neben diese Miniaturen geschrieben wurden.

Mit diesem kurzen Rückblick auf die Vorgeschichte des Themas sind wir an der Schwelle zur frühen Neuzeit angekommen, die im Mittelpunkt meiner Reflexionen zu Patmos als Seh-Feld stehen soll. Es ist ein Medienwechsel und ein Wechsel des Blickregimes, der jetzt stattfindet: der für die Buchmalerei konstruierte Bildgegenstand «Patmos» wird dauerhaft im Medium der Tafelmalerei verankert. Dieses aber verschreibt sich südlich wie nördlich der Alpen mehr und mehr der Raumsimulation für das Auge eines imaginären Betrachters. Das Blickregime der Raumsimulation trägt eine starke Spannung in das Verhältnis von sichtbarem und unsichtbarem Raum der Visionen hinein, das zu immer wieder neuen Bestimmungen des Seh-Felds «Patmos» Anlass gibt.

1. Der undurchdringliche Felsenort. Cosmé Tura

6. Cosme Tura, Johannes auf Patmos, 1470,

Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Inv. Nr. 410

Im Museum Thyssen Bornemisza wird eine kleinformatige Tafel aufbewahrt, deren einstige Funktion nicht endgültig geklärt ist – wie vermutet wurde, war sie ursprünglich Teil einer Predella [Abb. 6].[12] Das vom Ferrareser Maler Cosmè Tura geschaffene Werk widersetzt sich dem stereotypen Muster von grüner, idyllischer Landschaft, sitzendem Autor und Schreibwerkzeugen, das über Drucke und Miniaturen mittlerweile in ganz Europa Verbreitung gefunden hatte. An die Stelle dieser gängigen Formel tritt bei Tura eine enigmatische Szene, die einem Betrachter des 15. Jahrhunderts erhebliche Deutungskunst abverlangte. Nur entfernt erinnert sein Johannes an den würdevollen Greis, den man in italienischen Darstellungen des Heiligen so oft findet. Wie Manca richtig anmerkt, tritt in der Körperhaltung der Liegefigur eine demonstrative Nachlässigkeit an den Tag.[13] Die orientalischen Gewänder, vor allem der in die Stirn gerutschte Turban, und die orientalische Physiognomie erinnern eher an einen Philosophen aus dem Nahen Osten als an eine der höchsten Autoritäten des Christentums. Deren stärkstes Kennzeichen, der Nimbus, verschwindet aufgrund seiner starken Verkürzung nahezu im Kontur der ausgebreiteten Flügel des Adlers.

Turas «Patmos» ist ein doppeldeutiger Ort, der sich an der Grenze zwischen Christen- und Heidentum befindet und so Zweifel bezüglich der Identität der dargestellten Elemente nährt. Um nur eine weitere Unklarheit anzuführen: Ist der „aufdringliche, beängstigende“[14] Adler wirklich ein christliches Symbol oder eine Anspielung auf eine Figur der antiken Mythologie? Es ist wichtig, solche Momente der Verunsicherung in die Lektüre der Tafel miteinzubeziehen, um das Konzept des Sehens zu verstehen, das ihr zugrunde liegt. Tura kehrt mit der Haltung des Heiligen zur älteren Formel der Jenseitsschau im Traum zurück. Johannes liegt mit geschlossenen Augen an eine Felsformation gelehnt. Das geöffnete Buch, das er schlafend in der Hand hält, könnte darauf hindeuten, dass der Traum von der Meditation über einen heiligen Text ausgelöst wurde. Doch die heftige Reaktion des Adlers, der voller Zorn auf die fächerförmig geöffneten Seiten starrt, lässt eher daran denken, dass das Buch die im Traum geschauten Visionen berichte, als sei dieses ein Fenster zur unsichtbaren Imagination des Schlafenden.

Der Inhalt der Visionen scheint sich allein dem Adler zu erschließen, während der Betrachter im Dunkeln bleibt. Auf diese Weise entsteht eine extreme Spannung zwischen der äußeren Sichtbarkeit des eingeschlafenen Heiligen und der Unsichtbarkeit der Bilder, die ihm enthüllt werden. Und im Lichte eben dieser Opposition müssen wir genauer auf die räumliche Umgebung der Visionärsfigur eingehen. Die Heterotopie von «Patmos» wird hier nicht durch die Insellage definiert, sondern durch die Imagination eines rauen und unwirtlichen Ortes, der von zerfurchten Felsformationen dominiert wird. Turas «Patmos» hat Züge jener gemalten Wüstengefilde, in denen die Asketenheiligen Hieronymus, Magdalena und Antonius heimisch sind, einige der beliebtesten Figuren der Sakralmalerei der Zeit. Einsamkeit, Leere und Leblosigkeit markieren jene Entfernung von der Mitte der Welt, welche «Patmos» als Schauplatz einer Vision qualifiziert. Für den Betrachter hingegen ist es ein undurchdringlicher, ein opaker Ort. Keine Zone der Transparenz, welche ein jenseitiges Bild durchdringen ließe. Dabei kann die innige Beziehung des Visionärs zu den bizarren, fast schon surrealen Felsmassen, denen er seine Visionen abzulauschen scheint, durchaus zu einer metaphorischen Lektüre der Landschaft verleiten. Verschiedene Entsprechungen zwischen lebendiger Szenerie und erstarrter Felsmaterie können auf diesem Weg bemerkt werden: etwa die Analogie zwischen dem offenen Buch und den Kanten des dahinter liegenden Felsplateaus. Oder die eliptischen Formen der vereinzelten Wolkenkringel, welche das Oval des weißen Turbans aufnehmen. Doch in letzter Konsequenz bleiben diese Entsprechungen so vage, dass die Felsen fortfahren zu schweigen und die Zeichen der Landschaft unlesbar bleiben.

2. Der Himmelsspiegel. Hans Memling

7. Hans Memling, Johannes auf Patmos, 1475-79,

Brügge, Memlingmuseum (Sint-Janshospitaal), Inv. Nr. O.SJ175.1

Wenn Turas kleine Tafel der Idee einer Durchlässigkeit des Schauplatzes auf die Vision eine entschiedene Absage erteilt, dann ist das genaue Gegenstück hierzu ein Werk der altniederländischen Malerei. Hans Memlings Triptychon für den Hauptaltar des Brügger Sint Jaanshospitaals zeigt auf den Innenseiten der beiden Flügel zentrale Szenen aus dem Leben der beiden Johannes, links Stationen aus der Geschichte des Täufers, rechts den Evangelisten in seinem Exil [Abb. 7].[15] Eine große Spezialität Memlings ist bekanntlich seine ausgefeilte Technik, weitläufige Landschaftsräume als Bühne großer Erzählzyklen einzusetzen. Mehrere Episoden einer Geschichte werden entlang von manchmal verschlungenen Wegen angeordnet, die der Betrachter imaginär abschreiten muss. Im rechten Flügel des Brügger Triptychons wird diese Technik erstmals auf das Fließen visionär geschauter Bilder übertragen. Was folgt aus dieser Verschiebung für die Lektüre des Bildraums?

Das Küstenpanorama, das sich im Mittel- und Hintergrund der Tafel erstreckt, kann auf den ersten Blick für eine Darstellung des kleinasiatischen Festlands gehalten werden, wie es von der Insel Patmos aus sichtbar wird. Der erste Eindruck ist der einer Darstellung nicht von Visionen, sondern von realen Ereignissen, denen Johannes als Beobachter beiwohnt. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die zum Horizont hin immer kleiner dargestellten Szenen genau im Rücken des Heiligen platziert sind, der seinen Blick aus dem Bild herausrichtet und damit genau in die Gegenrichtung schaut. In diesem Vorbeisehen können wir das Motiv des „doppelten Blicks“ erkennen, jener skopischen Anordnung, die in zahlreichen Werken der altniederländischen Malerei einen inneren, einen imaginierenden Blick anzeigt.[16] Einen Beleg für diese Vermutung finden wir unter anderem in der verdoppelten Figur des Heiligen: Sehen wir ihn im Vordergrund in der Rolle des Visionäres, so ist er im Hintergrund der Meereslandschaft als Teil der Visionsbilder dargestellt, wie er gerade das Buch aus der Hand des starken Engels empfängt (Off. 10).

Ausgehend von diesen ersten Beobachtungen kann man sich fragen, ob nicht das gesamte Panorama als Darstellung eines inneren Raums der Vision zu verstehen ist – gleichsam als Visualisierung dessen, was sich im Kopf des Johannes abspielt. Nehmen wir zum Beispiel die Sandbänke der Apokalyptischen Reiter. Für einen längeren Ausritt erscheinen diese kleinen Erhebungen kaum geeignet. Vielmehr sind sie als Standfläche isolierter Visionsbilder gedacht. Diese Fragmentierung wirft die Frage nach der Bedeutung der Wasseroberfläche auf, welche die Insel des Johannes, die Sandbänke und die Küste verbindet. In Beschreibungen des Gemäldes wird die glatte Oberfläche des Wassers als „technisches Bravourstück“ von Memlings Pinsel gefeiert.[17] Die Meeresoberfläche spiegelt alles wider, was sich in der Nähe des Wassers befindet. Das Wasser wird zum Bildträger, vor den sich im Flächengefüge des Bildes der Oberkörper des Visionärs schiebt. Eine Relation der Nähe und Berührung zwischen beiden entsteht. So scheint die Vermutung überzeugend, die gemalte Meeresoberfläche sei die Darstellung des inneren Seelenspiegels, wie er in zahlreichen Texten der mystischen Literatur beschrieben wird.

Neuere Studien haben die Schlüsselrolle des Spiegels als Metapher gemalter Bilder in der altniederländischen Malerei herausgearbeitet. Die Rolle dieser Metapher ist eine doppelte: Auf der einen Seite ist sie Instrument eines Vorgangs der Selbstreflexion, der Metamalerei, die eine gemalte Kunsttheorie formulieren hilft. Auf der anderen Seite ist das Spiel der Spiegel und Reflexe fest in den religiösen Praktiken der Zeit verankert, vor allem in den Übungen der bildgestützten Meditation. Ich zitiere als Beispiel den berühmtesten Spiegel der Zeit, jenen an der Rückwand des Innenraumes des Arnolfini-Doppelporträts [Abb. 8]. In ihm wird nicht nur die Kehrseite dessen sichtbar gemacht, was wir von vorne im Bild sehen, er umgibt es zusätzlich mit einem Rahmen, in dem die Passion Christi dargestellt ist.[18]

8. Jan van Eyck, Arnolfini-Doppelporträt, 1428,

London, National Gallery

Aber zurück zu Memling: sein Johannes auf Patmos greift die Metapher des Spiegels als Bild auf und transformiert sie in ein visionäres Bild, das sich im Wasser spiegelt. Die Landschaft im Rücken des Visionärs ist als innere Topographie zu verstehen, als jener Raum, in dem die Visionsbilder sichtbar zu werden vermögen. Die Verteilung der apokalyptischen Szenen im Raum schafft den Eindruck eines Films, der vor dem geistigen Auge des Johannes abläuft. Jenseits des linken Bildrandes könnten die ersten, bereits vergangenen Visionen der Apokalypse angeordnet sein, während sich weiter hinten weitere verbergen könnten, die momentan noch zu klein sind, um wahrgenommen werden zu können.

9. Hans Memling, Thronsaalvision (Detai1 aus Abb. 7)

In diesem Panorama zeitlich gestaffelter Erscheinungen hat die Thronvision im Himmel (Off. 4ff) ein auffallend großes Gewicht. Sie ist hier offenkundig nicht allein Durchgangsstation, sondern Regiezentrum, das die gesamte Folge der Siegel und Posaunen steuert [Abb. 9] Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass im Inneren des Regenbogens, der den himmlischen Thronsaal rahmt, eine zweite Spiegelfläche dargestellt ist: Es handelt sich um die kristalline Oberfläche des gläsernen Meers, auf dem die Sitze der Ältesten und der zentrale Baldachin ruhen. Den spiegelnden Fluten um Patmos wird also ein anderer, vollkommenerer Wasserspiegel gegenübergestellt, der ein klareres Bild der Dinge zurückwirft. Dass der Spiegel der menschlichen Seele ein Gegenstück in einem Spiegel göttlicher Aktivität habe, ist ein elementarer Gedanke spätmittelalterlicher theologischer „Spekulation“ über das Wechselverhältnis von Mensch, Natur und Gott.[19] Der auf die Landschaft projizierte Blick des Johannes findet demnach sein Vorbild in den Reflexen des des göttlichen Blicks am Himmel – in diesem Zusammenhang wäre zu überlegen, ob das Rund des Sphärenkreises als Darstellung des Gottes-Auges in monumentalem Maßstab gemeint sein könne.[20]

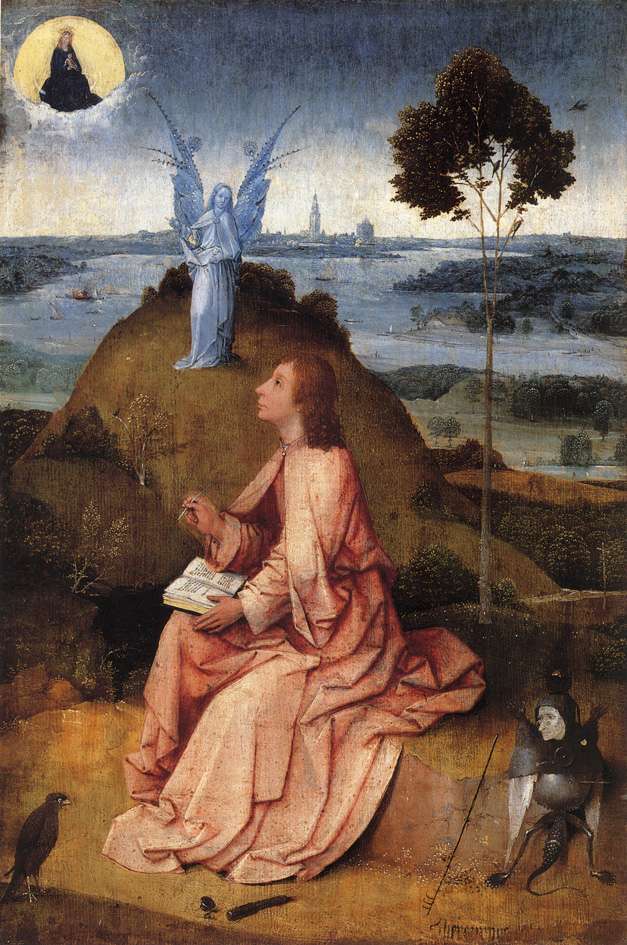

4. Zweierlei Ferne. Hieronymus Bosch

10. Hieronymus Bosch, Johannes auf Patmos, um 1505,

Berlin, Gemäldegalerie, Inv. Nr. 1647

Eine Art Mittelweg zwischen den beiden konträren Positionen, die wie bisher analysiert haben, wird von der Berliner Tafel des Hieronymus Bosch eingeschlagen [Abb. 10].[21] Im Vergleich mit Tura und Memling scheint es sich um eine konservativere Lösung zu handeln, die den Konventionen von Miniaturen und Drucken der Zeit weitgehend folgt. Hingewiesen hat man besonders auf die konkrete Vorbildrolle eines Schongauer-Stichs, dessen Komposition Bosch in ein malerisches Medium überträgt [Abb. 11].[22] Gemeinsamkeiten der beiden Werke betreffen unter anderem die Beschränkung der visionären Erscheinung auf das Apokalyptische Weib, dessen Identität hier auf Maria eingegrenzt wird, sowie den friedlichen Charakter einer domestizierten Natur. Nichts an diesem Ort deutet auf die dramatischen Visionen hin, die Johannes mit seinem inneren Auge schaut: grüne Wiesen, belaubte Bäume, ein Hügel bekrönt von einem Wäldchen, Flüsse, Seen, und in der Ferne die Silhouette einer Stadt.

11. Martin Schongauer, Johannes auf Patmos, 1475/80

Doch während der Heilige ganz versunken ist in das „große Zeichen am Himmel“, sind um ihn herum verschiedene Details angeordnet, die diese scheinbar unschuldige Szene auf einen Konflikt zwischen verschiedenen, ja unvereinbaren Modalitäten des Sehens zusteuern lassen. Genau unterhalb der beruhigenden Erscheinung der Madonna nämlich ist ein in Flammen aufgehendes Schiff ein kaum wahrnehmbarer Hinweis auf den semantischen Kontext der Apokalypse, auf die dunkeln und bedrohlichen Prophezeiungen, die ansonsten vollkommen unsichtbar bleiben. Der friedliche Anblick der Landschaft entpuppt sich als dünne Oberfläche, die leicht zerbrechen kann. Ein weiteres Indiz hierfür ist der chimärenhafte Teufel, der auf der absteigenden Diagonale des Bildfeldes den Maria entgegengesetzten Punkt einnimmt und ebenfalls vom Element Feuer begleitet wird. Nach einer ikonographischen Tradition, deren Anfänge im späten 14. Jahrhundert liegen, versucht der Teufel vergeblich, Johannes sein Tintenfass zu rauben, um ihn an der Niederschrift seines Buches zu hindern.[23] In diesem Fall scheint der Anschlag bereits vereitelt, mit durchdringendem Blick mustert der Adler den Dieb, der sein Werkzeug erschreckt fallen gelassen hat.

Die Nebenszene im Vordergrund führt uns direkt zum Thema der Sehebenen und der Vermittelbarkeit von Diesseits und Jenseits. Auf der absteigenden Bilddiagonale schiebt sich die himmlische Figur eines Engels zwischen Maria und den Visionär. Der Engel als Bote und Mittler der göttlichen Enthüllung ist einer der ältesten Bestandteile der Apokalypse-Ikonographie. Ebenso kann der Hügel, auf dem er gelandet ist, mit Fraenger auf den Topos Berg = Metapher geistigen Aufstiegs bezogen werden, einen Topos, der in Kapitel 21 der Offenbarung für die Vision des Himmlischen Jerusalem aufgegriffen wird.[24] All diese Gesichtspunkte sollten uns jedoch nicht über den entscheidenden Punkt hinwegsehen lassen: Hügel und Engel sind im Hinblick auf die Perspektivkonstruktion der Landschaft nicht miteinander vereinbar. In seiner Farbigkeit ist der Engel ein Eindringling, seine Monochromie gehört zur Ferne des Landschaftsraums. Das geflügelte Wesen stört die Struktur der luftperspektivisch differenzierten „Pläne“ des irdischen Raums, und dieser Gegensatz wird noch eklatanter, wenn man bemerkt, dass der Engel nach menschlichen Maßstäben viel größer ist als er gemessen am Punkt, an dem er sich befindet, eigentlich sein sollte. Umgekehrt fällt das Visionsbild der Mondsichelmadonna aus der ausgeblichenen und eingebläuten Farbigkeit der fernsten Zonen der Landschaft heraus und schlägt chromatisch eine Brücke zum Bildvordergrund.

Der Engel verkörpert also auf gewisse Weise die Schwierigkeit, die irdische Fernsicht der Landschaft und die Jenseitsschau der Vision miteinander zu versöhnen. Monochrome Blautonigkeit war seit dem 14. Jahrhundert Kennzeichen jenseitiger Himmelsszenerien. Nun bekommt sie einen neuen Wert als Kennzeichen irdischer Ferne. Neben die Schwelle zwischen Erde und Himmel tritt der Horizont als neue Grenze des Sehens.[25] Dieser Konflikt zwischen unterschiedlichen Reichweiten der Wahrnehmung wird auch in der Nebenszene des Vordergrundes aufgegriffen: Wenn der Teufel nicht nur eine Klerikerkapuze trägt, sondern auch eine Brille, dann dürfte dies auf die kurzsichtige Optik eines allzu buchweisen Klerus anspielen. Der Adler hingegen zeichnet sich darin aus, dass er den Teufel weniger durch seine Körperkraft als durch seinen scharfen und durchdringenden Blick in Schach hält.

12. Joos van Cleve, Johannes auf

Die Berliner Tafel ist im übrigen wegweisend für die Behandlung des Themas im frühen 16. Jahrhundert nördlich der Alpen: Joos van Cleve, Herry met de Blees, aber auch Albrecht Altdorfer fügen das Autorenbild des Johannes in immer panoramatischere Umgebungen ein, die den Charakter einer von oben gesehenen “Weltlandschaft” annehmen und unter ihren ausgedehnten Horizontlinien das Sujet zu marginalisieren drohen [Abb. 12].[26] Das visionäre Geschehen kann manchmal wie ein austauschbares oder gar überflüssiges Detail aussehen. Doch wäre es allzu einfach, hier bloß den Vorwand für eine Landschaftsmalerei zu vermuten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht als autonome Bildgattung existiert. Ganz im Gegenteil ist zu betonen, wie gerade der visionäre Bild-Ort «Patmos» die Maler dazu nötigt, das Verhältnis zwischen zwei Raumsphären zu definieren: irdischem und transzendentem Raum.[27] In der Version des Joos van Cleve etwa ist Johannes in einen Raum eingelassen, der vor mikroskopischen Details überfließt, die das schweifende Auge eines neugierigen Betrachters verführen.[28] In scharfem Kontrast zu diesem Blickangebot ist das Auge des Johannes ganz auf die Erscheinung der Frau auf der Mondsichel fokussiert. In ihr findet er eine Art Fenster findet, das die diesseitige Welt transzendiert.

5. Vertikalisierung des Blicks. Bramantino und Tizian

13. Bramantino, Johannes auf Patmos, 1504-09,

Isola Bella, Museo Borromeo

Die Unmöglichkeit, die Bildgeschichte von «Patmos» auf lineare, einsinnige Weise zu erzählen, erweist sich am deutlichsten an den heterogenen Konzepten der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Zeitgleich mit den eben angesprochenen Tendenzen nämlich beginnt sich ein neues Interesse abzuzeichnen, den körperlichen Vollzug des Sehens in den Vordergrund zu rücken. Bramantinos Darstellung ist eines der eindringlichsten Beispiele dafür [Abb. 13]:[29] Der Inselort ist auf einen Felsenthron reduziert, den der Heilige als Refugium aus der Welt benutzt. Muscheln und möglicherweise Sepiatinte verleihen seinem Schreiben eine unmittelbare Nähe zum umgebenden Meer. Weiter hinten rufen verschiedene Befestigungsanlagen Mauern eindringlich in Erinnerung, dass Johannes diesen Aufenthalt im Schatten der Zypressen nicht aus freien Stücken aufgesucht hat. Doch es ist die Figur des Heiligen selbst, die die Aufmerksamkeit des Betrachters an sich bindet. Wir sehen Johannes gänzlich im Bann dessen, was hoch über seinem Kopf aus einem für uns unsichtbaren Himmel offenbart wird. Mit unübertroffener Radikalität wird hier ein Konzept der Vision formuliert, das auf einer vertikalen Relation zwischen einem Unten und einem Oben basiert.[30] Dabei dient der Körper des Visionärs als Index, der die vertikale Achse des visionären Sehens gegen die horizontale Orientierung des irdischen Sehens ausspielt. Die Bildfläche wird hier letztlich als Fragment behandelt, sie umfasst nur einen Ausschnitt des visionären Sehraums und erlangt so selbst den Status einer Insel, deren Umgebung dem Betrachterblick entzogen ist.

14. Tizian, Johannes auf Patmos, 1544,

Washington, National Gallery of Art, Sammlung Samuel H. Kress, 1957.14.6 (1484)

Um die Mitte des Jahrhunderts wird das Konzept des vertikalisierten Blicks auf neue Weise in Tizians Leinwandbild für die Decke der Scuola Grande von San Giovanni Evangelista umgesetzt [Abb. 14].[31]. Der Akt der Vision wird in einem dynamischen und pathetischen Register von Bewegungen, Affekten, Lichteffekten orchestriert. Johannes scheint überrascht von einem plötzlich sich öffnenden Riss in der Wolkendecke des Himmels, von einer göttlichen Anrede, die von hinten sein Gebet unterbricht. Wie wir gesehen haben, ereignet sich die erste Vision der Apokalypse am Sonntag, als eine laute Stimme hinter Johannes ertönt. Dieser muss sich umdrehen, „um die Stimme zu sehen, die mit mir sprach“ (Off. 1, 10). Die Details der biblischen Erzählung boten dem venezianischen Meister das narrative Material, um einen außerordentlich bewegten, von verschiedenen und letztlich unvereinbaren Bewegungsimpulsen erschütterten Körper des Visionärs zu konstruieren. Nicht um eine genauere Übertragung des biblischen Texts geht es Tizian, sondern um die Ausarbeitung der gestischen, rhetorischen Dimension der conversio.

Im Hinblick auf die gesamte Sehordnung ist die Transformation der räumlichen Umgebung der Szene von äußerster Bedeutung: die Insellandschaft verschwindet nahezu vollständig, der Augpunkt liegt so niedrig, dass er im ursprünglichen Kontext mit der Position des Betrachters unten auf dem Boden der Scuola zusammentrifft. Auch hier eine Reduzierung der Bildfläche auf einen inselhaften Ausschnitt also, die innerbildlich eine Fokussierung auf die Interaktion zwischen zwei einander nahegerückten Körpern, auf die dramatischen Effekte des zwischen den Wolken durchbrechenden Lichts erlaubt. Gleichzeitig wird so eine Öffnung des Bildgeschehens auf den Raum des Betrachters erreicht, dessen Blick eine senkrechte conversio nach oben vollführen muss und so in die gleiche Richtung gezwungen wird wie derjenige des Johannes.

Die Veränderungen, die wir eben beobachtet haben, scheinen zumindest in Teilen an die Gattung der Deckenmalerei gekoppelt. Zu Recht wurde vermutet, dass Tizian mit der aufgewühlten Haltung des Heiligen an Correggios Kuppelfresko von San Giovanni Evangelista in Parma (1520–26) anknüpft.[32] In den späteren Ausstattungsprogrammen barocker Kirchen ist die aufblickende Johannesfigur dann ein oft genutztes Bindeglied zur Verbindung räumlich getrennter Bildelemente innerhalb des gebauten Raums. Doch möchte ich im letzten Teil meines Beitrags zur herkömmlichen Tafelmalerei zurückkehren und die Tendenz zur Vertikalisierung des Seh-Feldes an Werken des 17. Jahrhunderts weiterverfolgen.

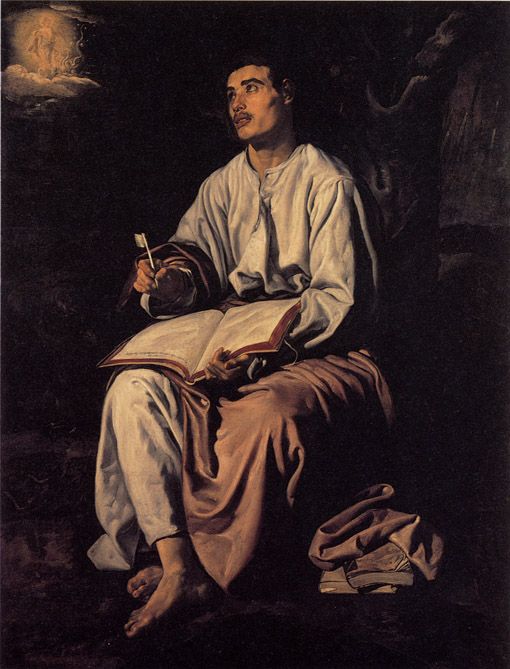

6. Die Leinwand als Ort der figürlichen Konkretisierung. Velázquez und Zurbaran

Zu den komplexesten Behandlungen unseres Themas zählen jene der spanischen Malerei des siglo d’oro, mit denen ich meinen Text beschließen möchte. Jüngere Studien haben die visionäre Kultur des nachtridentinischen Spanien von verschiedenen Seiten her beleuchtet.[33] Dabei wurde auch neues Licht in die komplizierte Genese der Immaculata Conceptio gebracht, eines kompilatorischen Bildformulars, das eine Synthese vornimmt aus der Virgo tota pulchra des Hohelieds und der mehrfach erwähnten, mit der Sonne bekleideten Frauengestalt, die in Offenbarung 12 beschrieben wird.[34] Gerade in der Anfangsphase der neuen Ikonographie wird die unbefleckte Schöpfung der Immaculata als ein von Gott geschaffenes Bild inszeniert.[35] Auf der anderen Seite konnte die Johannes-Offenbarung als ursprünglicher Kontext dieses Bildes dienen, der es erlaubte, das Schreiben des Johannes als autoritative Ekphrasis des Visionsbildes auszugeben.[36] Das Bildthema des Johannes auf Patmos ermöglichte eine Reflexion über den visionären Charakter der Immaculata. Der Visionär, der den Blick zum Apokalyptischen Weib erhebt, ist eine Art Zeuge und Gegenstück zum implizierten Betrachter des Bildes. Und in den avanciertesten Lösungen kann Johannes, wie wir sehen werden, neben Gott zu einem Mit-Schöpfer des Bildes werden.

15. Velázquez, Johannes auf

Ein wichtiger Meilenstein ist zweifellos ein Leinwandbild des jungen Velázquez, ein Auftrag der Unbeschuhten Karmeliter von Sevilla und heute in der National Gallery in London [Abb. 15-16].[37] In diesem Fall wurde das Sujet als Pendant zur Immaculata Conceptio gewählt. Wie Victor Stoichita unterstreicht, veranschaulicht das Bilderpaar die beiden Seiten der Transformation der Vision des Johannes in ein eigenständiges Bild. Hier der Akt der Vision, die Erregung, die vom Körper des Visionärs Besitz ergreift und eine Vision, die sich gleichsam im Dunkel des Hintergrundes verliert, dort ein unsichtbarer Visionär und eine in das Bild der Immaculata verwandelte Vision, in intensiven Buntfarben gemalt und plastisch klar durchmodelliert.[38]

16. Velázquez, Immaculata Conceptio, um 1619,

Der Johannes des Velázquez ist ganz und gar in den Anblick der Vision versunken, die Feder seiner Hand schwebt in der Luft, ohne die Blätter seines Buches zu berühren. Die heiligen Schriften hat er weggelegt, sie ragen unter dem Zipfel des Mantels hervor, der sein linkes Bein bedeckt. Von diesen Büchern mit ihren deutlichen Gebrauchsspuren unterscheidet sich das Faszikel auf den Beinen des Evangelisten durch seinen Glanz, seinen (nahezu) jungfräulichen, unbefleckten Zustand – ein Weiß, das vom Hauptgewand des Heiligen sekundiert wird. In der Tat können wir beobachten, wie Velázquez, auf den Spuren eines caravaggesken Konzepts von Malerei, die Szene nicht nur in ein Nachtstück verwandelt hat, sondern auf virtuose Weise eine Beleuchtung durch Mondlicht simuliert, eine Helligkeit von metallischem Klang, die idealerweise die Erscheinung selbst als Quelle haben sollte.

Die Entscheidung, «Patmos» in einen nächtlichen Ort zu verwandeln, hat für das Konzept des gesamten Bildes weitreichende Folgen: es impliziert das nahezu vollständige Verschwinden der Landschaft, in der sich die Handlung abspielt. Nicht mehr ein panoramatischer Ausblick umgibt den Visionär, sondern ein opakes Halbdunkel, von dem sich allein die Lichthaltigkeit der Vision abhebt. Der Prozess der Offenbarung wird nunmehr an die Schöpfung eines Gemäldes angeglichen. Auf der einen Seite die Vision als Idee, deren Züge noch nicht ganz definiert sind, auf der anderen Seite das Buch und auch das Gewand des Heiligen als Ort der materiellen und plastischen Konkretisierung des Bildes.

17. Francesco Zurbaran (attr.), Johannes auf

Krakau,

Ein Werk, das dem Umkreis von Zurbaran zugeschrieben wird, beschreitet einen noch radikaleren Weg der Löschung zahlreicher Elemente, über die sich die Konstruktion des Seh-Felds «Patmos» bislang definierte [Abb. 17].[39] Die männliche Figur, die wir vor uns haben, lässt jedes herkömmliche Kennzeichen der Szene vermissen: es fehlt die Insel, es fehlt der Adler, es fehlt die Vision selbst. Stoichita hat die Vorliebe des fortgeschrittenen 17. Jahrhunderts für einfigurige Gemälde hervorgehoben, für Bilder kleinen oder mittleren Formats, die größtenteils für den Kontext von Privatsammlungen bestimmt waren.[40] Die Eliminierung des narrativen Kontexts, die für diesen Bildtypus konstitutiv ist, führt zu einer Konzentration auf den bloßen Körper des Heiligen, seine Mimik, seine Gestik. Doch muss ein Betrachter enttäuscht bleiben, wenn er den Körper zum Sprechen bringen möchte: die Mimik bleibt regungslos, entscheidende Teile des Gesichts (wie die Augen) liegen im Schatten. Das Gemälde verweigert sich seiner eigenen Lesbarkeit, das Licht kommt von hinten, während in der Richtung, in die Johannes schaut, nur dichter Schatten liegt. Mit dem Visionär wird auch der Betrachter im Dunkeln gelassen. Die Opazität nächtlicher Schatten, welche die Landschaft in sich aufsaugen, ist in diesem Fall nicht nur Barriere zwischen Diesseits und Jenseits, sondern auch zwischen der Welt des Betrachters und derjenigen des Bildes.

Anmerkungen

[1] Dieser Aufsatz basiert auf einem italienischen Manuskript des Verf., das für den wissenschaftlichen Begleitband der Ausstellung Apocalisse. L’ultima rivelazione vorgesehen ist, die 2007 in Illegio und in den Vatikanischen Museen stattfand. Für Unterstützung und wichtige Hinweise danke ich Serenella Castri und Ulrike Ganz.

[2] Vgl. Michel Foucault, Des espaces autres (1967/1984), in: ders., Dits et écrits. 1954–1988, hg. von Daniel Defert, François Ewald, Bd. 4. Paris 1994, 752–762.

[3] Vgl. Ambrosius Autpertus, Expositionis in Apocalypsin libri I–V, hg. von Robert Weber (Corpus Christianorum Continuatio Medievalis, 27). Turnhout 1975, 58.

[4] Vgl. David Ganz, Medien der Offenbarung. Visionsdarstellungen im Mittelalter. Berlin 2008, 27–141.

[5] Vgl. Suzanne Lewis, Reading Images. Narrative Discourse and Reception in the Thirteenth-Century Illuminated Apocalypse. Cambridge, New York 1995, 59–64.

[6] Pergament, 27,2 x

[7] Holz, 34,9 x 86,3 und 35,1 x

[8] Vgl. Jeffrey F. Hamburger, St. John the Divine. The Deified Evangelist in Medieval Art and Theology. Berkeley u.a. 2002.

[9] Vgl. Christel Meier, Malerei des Unsichtbaren. Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter, in: Wolfgang Harms (Hg.), Text und Bild, Bild und Text. DFG-Symposion 1988. Stuttgart 1990, 36–65, hier: 44–45.

[10] Vgl. Annette Volfing, The authorship of John the Evangelist as presented in medieval German sermons and Meisterlieder, in: Oxford German Studies 23 (1994), 1–44, hier: 8–18.

[11] Eine hagiographische Quelle hierzu bieten die Johannes-Akten des Prochoros, vgl. Richard Adelbert Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte. Braunschweig 1883, Bd. 1, 405–406.

[12] Holz, 27 x

[13] Vgl. Manca, Cosmè Tura, 73.

[14] Salmi, Cosmè Tura, 51.

[15] Holz, Mitteltafel 193,5 x

[16] Vgl. Belting, Kruse (wie Anm. 23), 51–60.

[17] Belting, Kruse, Die Erfindung des Gemäldes, 250.

[18] Vgl. Yvonne Yiu, Jan van Eyck. Das Arnolfini-Doppelbildnis. Reflexionen über die Malerei. Frankfurt, Basel 2001, 37–38.

[19] Vgl. Niklaus Largier, Spiegelungen. Zu einer Geschichte der Spekulation, in: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge 3 (1999), 616–636, hier: 618.

[20] Vgl. Yiu, Jan van Eyck.

[21] Eichenholz, 63 x

[22] Vgl. Fraenger, Hieronymus Bosch, 248–249; Silver, Hieronymus Bosch, 201–203.

[23] Nach J. G. van Gelder, Der Teufel stiehlt das Tintenfaß, in: Artur Rosenauer/Gerold Weber (Hg.): Kunsthistorische Forschungen. Otto Pächt zu seinem 70. Geburtstag. Salzburg 1972, 173–188 ist die Legende eine Bilderfindung, die in den hagiographischen Schriften zu Johannes keine Entsprechung findet.

[24] Vgl. Fraenger, Hieronymus Bosch, 249.

[25] Vgl. Albrecht Koschorke, Die Geschichte des Horizonts. Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt 1989, 49–59 und 76–83.

[26] Joos van Cleve,

[27] Für eine Diskussion dieser Dichotomie in der italienischen Malerei des 16. Jahrhunderts vgl. Klaus Krüger, Malerei als Poesie der Ferne im Cinquecento, in: Klaus Krüger, Alessandro Nuova (Hg.), Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern zu Beginn der frühen Neuzeit. Mainz 2000, 99–121.

[28] Vgl. John Oliver Hand, Joos van Cleve. The complete paintings. New Haven 2004, Nr. 56. Zum neugierigen Blick vgl. Ulrike Ganz, Neugier und Sammelbild. Rezeptionsästhetische Studien zu gemalten Sammlungen in der niederländischen Malerei 1550–1650. Weimar 2005.

[29] Öl auf Holz, 122,5 x

[30] Vgl. Victor I. Stoichita, Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art. London 1995, 27–44.

[31] Öl auf Leinwand, 235 x

[32] Vgl. John Shearman, Only Connect. Art and the Spectator in the Italian Renaissance. Princeton 1992, Teil IV. Zu Correggio als Maler der “Vertikalität” vgl. Hubert Damisch: Théorie du /nuage/. Pour une histoire de la peinture. Paris 1972, 30–32.

[33] Vgl. Stoichita, Visionary Experience; Valeska von Rosen: Die Semantisierung der malerischen Faktur in El Grecos Visionsdarstellungen, in: Jutta Held (Hg.): Kirchliche Kultur und Kunst des 17. Jahrhunderts in Spanien. Frankfurt, Madrid 2004, 63–87.

[34] Zu einer detaillierten Analyse der barocken Immaculata-Ikonographie vgl. Suzanne L. Stratton, The Immaculate Conception in Spanish Art. Cambridge, New York 1994, 39–66.

[35] Vgl. Stoichita, Visionary Experience, 103–108 mit Hinweis auf Werke des 16. Jahrhunderts (Joan de Joanes).

[36] Dies ein zentraler Punkt im einflussreichen Traktat Pachecos, vgl. Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura. Madrid 1649 (Neuausgabe Madrid 1990), 575–577.

[37] Öl auf Leinwand, 135,5 x

[38] Vgl. Stoichita, Visionary Experience, 112–116.

[39] Leinwand, 127 x

[40] Vgl. Stoichita, Visionary Experience, 162–193.

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/62/dg1.htm

© David Ganz, 2009

Landschaftsmalerei verfügt lange Zeit über keinen einheitlichen Begriff für ihren Gegenstand. Unter den Bezeichnungen, die anfangs im Umlauf sind, führen einige das Landschaftsbild auf eine Aktivität des Sehens zurück: von „Vedute“ ist dann die Rede oder von „Prospekt“. Derart allgemein als Feld des Sehens gefasst, lässt sich die eigentümliche Unschärfe zwischen Landschaft als Bildgegenstand und Landschaft als Bildgattung besser verstehen. Es ist eben, das scheint die Etymologie dieser Begriffe zu besagen, die Verbindung zwischen einem bestimmten Stück der Außenwelt und dem Blick, die am Anfang der Landschaftsmalerei steht. Sollte diese Verbindung wirklich tragfähig sein, dann müsste Landschaft immer mehr umfassen als eine bloße Beschreibung oder Vermessung eines Stücks Erdoberfläche.

Landschaftsmalerei verfügt lange Zeit über keinen einheitlichen Begriff für ihren Gegenstand. Unter den Bezeichnungen, die anfangs im Umlauf sind, führen einige das Landschaftsbild auf eine Aktivität des Sehens zurück: von „Vedute“ ist dann die Rede oder von „Prospekt“. Derart allgemein als Feld des Sehens gefasst, lässt sich die eigentümliche Unschärfe zwischen Landschaft als Bildgegenstand und Landschaft als Bildgattung besser verstehen. Es ist eben, das scheint die Etymologie dieser Begriffe zu besagen, die Verbindung zwischen einem bestimmten Stück der Außenwelt und dem Blick, die am Anfang der Landschaftsmalerei steht. Sollte diese Verbindung wirklich tragfähig sein, dann müsste Landschaft immer mehr umfassen als eine bloße Beschreibung oder Vermessung eines Stücks Erdoberfläche.