CONTAINER |

||

Öffnen und SchließenEine kulturwissenschaftliche Betrachtung Andreas Mertin

George Steiner hat sich unter anderem damit in seinem Buch „Warum Denken traurig macht“ auseinandergesetzt: „Keine noch so große Nähe, sei sie biologisch, emotional, sexuell oder ideologisch, sei es ein lebenslanges häusliches Zusammenleben oder berufliche Zusammenarbeit, wird uns in die Lage versetzen, die Gedanken eines anderen zweifelsfrei zu entschlüsseln.“ Wir sind in einem elementaren Sinne begrenzt. Mit diesen Fragen der diversen Begrenzungen, die nach all den narzistischen Kränkungen des 19. und 20. Jahrhunderts uns immer stärker beschäftigen, befassen sich seit Jahrtausenden Philosophie und Religion. Ein zentrales Thema dabei ist die Erfahrung der Grenzen und der Struktur des Raumes. Ist der Raum gleichförmig, egalitär? Oder ist er von Brüchen durchsetzt und damit hierarchisch? Kulturgeschichtlich macht sich dies in aller Regel an der Grenzziehung zwischen „sakralem“ und „profanen“ Raum fest. Michel Foucault schreibt: „Der Raum selber hat in der abendländischen Erfahrung eine Geschichte, und es ist unmöglich, diese schicksalhafte Kreuzung der Zeit mit dem Raum zu verkennen. Um diese Geschichte des Raumes ganz grob nachzuzeichnen, könnte man sagen, dass er im Mittelalter ein hierarchisiertes Ensemble von Orten war: heilige Orte und profane Orte; geschützte Orte und offene, wehrlose Orte; städtische und ländliche Orte: für das wirkliche Leben der Menschen. Für die kosmologische Theorie gab es die überhimmlischen Orte, die dem himmlischen Ort entgegengesetzt waren; und der himmlische Ort setzte sich seinerseits dem irdischen Ort entgegen. Es gab die Orte, wo sich die Dinge befanden, weil sie anderswo gewaltsam entfernt worden waren, und die Orte, wo die Dinge ihre natürliche Lagerung und Ruhe fanden. Es war diese Hierarchie, diese Entgegensetzung, diese Durchkreuzung von Ortschaften, die konstituierten, was man grob den mittelalterlichen Raum nennen könnte, den Ortungsraum.“ Für den normalen Menschen erschien die Welt vor allem nach oben verschlossen, während sie nach unten erschreckend offen war: Im metaphysischen Raum stand vor nahezu jeder rettenden Tür ein Engel mit einem abwehrend erhobenem Schwert, während das Höllentor weit offen stand. Erst mit der Neuzeit gelingt es dem Menschen, sich zumindest verbal und intellektuell aus dem metaphysischen Raum und damit aus der starken Gegenüberstellung von offen und verschlossen zu emanzipieren.

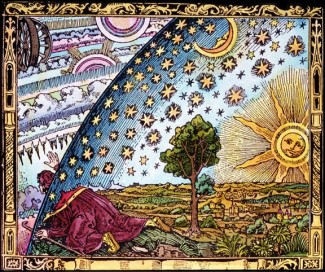

Tatsächlich hatte Flammarion nur die Sehnsucht des Menschen nach der Erforschung unbekannter Welten darstellen wollen. Foucault kann daher konstatieren: „Dieser Ortungsraum hat sich mit Galilei geöffnet; denn der wahre Skandal von Galileis Werk ist nicht so sehr die Entdeckung, die Wiederentdeckung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, sondern die Konstituierung eines unendlichen und unendlich offenen Raumes; dergestalt, dass sich die Ortschaft des Mittelalters gewissermaßen aufgelöst fand: der Ort einer Sache war nur mehr ein Punkt in ihrer Bewegung, so wie die Ruhe einer Sache nur mehr ihre unendlich verlangsamte Bewegung war. Anders gesagt: seit Galilei, seit dem 17. Jahrhundert, setzt sich die Ausdehnung an die Stelle der Ortung.“ Immer mehr öffnet sich dem Menschen, immer weniger ist ihm verschlossen. Die Trägheit des gesellschaftlichen Systems verhinderte, dass sich dieser Vorgang umfassend auswirkte. Weiterhin blieb ein Großteil des Lebens von ausschließenden Gegensätzen bestimmt, wie Foucault konstatiert: „Wir sind vielleicht noch nicht zu einer praktischen Entsakralisierung des Raumes gelangt. Vielleicht ist unser Leben noch von Entgegensetzungen geleitet, an die man nicht rühren kann, an die sich die Institutionen und die Praktiken noch nicht herangewagt haben. Entgegensetzungen, die wir als Gegebenheiten akzeptieren: z. B. zwischen dem privaten Raum und dem öffentlichen Raum, zwischen dem Raum der Familie und dem gesellschaftlichen Raum, zwischen dem kulturellen Raum und dem nützlichen Raum, zwischen dem Raum der Freizeit und dem Raum der Arbeit. Alle diese Gegensätze leben noch von einer stummen Sakralisierung.“

Es gibt also einen heiligen, d.h. ‚starken’, bedeutungsvollen Raum, und es gibt andere Räume, die nicht heilig und folglich ohne Struktur und Festigkeit, in einem Wort amorph sind ... Weisen wir sofort darauf hin, dass die religiöse Erfahrung der Inhomogenität des Raums eine Urerfahrung darstellt, die wir einer ‚Weltgründung’ gleichsetzen dürfen ... ein primäres religiöses Erlebnis, das aller Reflexion über die Welt vorausgeht.“ Für eine Orientierung in der Welt ist demnach ein bestimmter fester Punkt notwendig. Als Beispiele nennt Eliade den Kirchenbau und die Schwelle des heimischen Hauses. Sie sind Orte, die vom Einbruch des Heiligen zeugen. Dabei kann man den heiligen Ort nicht frei wählen, sondern nur suchen und finden. Erst mit der Heiligung (Weihe) eines Ortes wird ein Kosmos errichtet, eine Grenze wahrgenommen bzw. gezogen. Das Weltsystem der traditionsgebundenen Gesellschaften lässt sich zusammenfassend so beschreiben: „a) ein heiliger Ort stellt einen Bruch in der Homogenität des Raumes dar; b) dieser Bruch ist durch eine ‚Öffnung’ symbolisiert, die den Übergang von einer kosmischen Region zur anderen ermöglicht (vom Himmel zur Erde und umgekehrt von der Erde in die Unterwelt); die Verbindung mit dem Himmel kann durch verschiedene Bilder ausgedrückt werden, die sich alle auf die axis mundi beziehen: Säule, Leiter, Berg, Baum, Liane usw.; d) rund um diese Weltachse erstreckt sich die ‚Welt’ (‚unsere Welt’), folglich befindet sich die Achse ‚in der Mitte’, im ‚Nabel der Erde’, sie ist das Zentrum der Welt.“ Auch wenn Eliade – anders als Foucault – davon ausgeht, dass es in der Moderne diese religiös determinierte Raumerfahrung nicht mehr gibt, so ist doch das dadurch ausgeprägte Gefühl auch bei heutigen Menschen anzutreffen. Wer immer im ‚alteuropäischen’ Raum - sei es religiös oder sei es auch nur hochkulturell - sozialisiert wurde, hat das Phänomen des potenziellen oder auch realen Ausgeschlossenseins, der Grenze und der reglementierten Zugangsmöglichkeiten von frühauf inkorporiert. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit – jenes Lied, mit dem im kirchlichen Festkalender das Kirchenjahr eröffnet wird, setzt voraus, dass normalerweise die Türen und Tore in diesem für den Menschen doch so elementaren Bereich des individuellen Heils verschlossen sind. Genau dies muss die bis zur Verzweiflung treibende Erkenntnis im Mittelalter gewesen sein: dass das Wichtigste im Leben – die Ewigkeit – zumindest potenziell verschlossen ist. Dramatisch an diesem Lied ist gegenüber anderen Liedern, dass die Verantwortlichkeit für den Ausschluss auch noch in das Subjekt selbst gelegt wird, denn man selbst soll sich dem Heil öffnen. Dagegen verwenden andere christliche Liederdichter das Türmotiv für ihre Glaubensaussagen über Jesus: "O Heiland, reiß die Himmel auf ... reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für“ dichtet 1622 Friedrich Spee. Und Nikolaus Herman fasst es 1560 in die Worte: "Lobt Gott, Ihr Christen..., der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. ... Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür".

Riegel oder Schloss versinnbildlichen biblisch eine Grenze oder Sperre. Schlüssel bedeutet Kontrolle einer solchen Schranke im Leben. Wer etwa den Schlüssel zum Davidshaus erhielt, durfte über den Zutritt zum König bestimmen: „Dann werde ich die Schlüsselgewalt des Hauses Davids auf seine Schultern legen, und er wird öffnen und niemand wird schließen, und er wird schließen und niemand wird öffnen heißt es in Jesaja 22,22f. Deshalb wird in der Apokalypse des Johannes diese Eigenschaft auf Jesus übertragen: „der Wahrhaftige, der Davids Schlüssel hat“. Aber in der apokalyptischen Version hat Christus nicht nur die Himmelsschlüssel, sondern auch den Schlüssel zum Todesreich: „Ich war tot, und da! Ich bin lebendig bis in alle Ewigkeiten. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs“ (Offb. 1, 18). Die Bedeutung von öffnen und schließen im elementaren Sinne als Gewähren oder Versagen einer Grenzüberschreitung hat sich trotz aller Säkularisierung und Entsakralisierung in den vergangenen Jahrhunderten bis in die Gegenwart erhalten. Beim Karneval, dieser tradierten Invertierung des harten und bedrückenden Alltags, werden noch heute symbolisch die Schlüssel den Narren übertragen: "Schultes, gib den Schlüssel raus, wir wollen rein in dieses Haus". Und auch bei jeder Einweihung eines Hauses hat die Schlüsselübergabe ihren Ort, was ja zugleich anzeigt, dass die nun zugelassenen neuen Hausbesitzer mit dem Schlüssel ein Ausschlussrecht erhalten. Im öffentlichen Raum sind die Schwellen als nur phänomenologisch wahrnehmbare Grenzen zwischen Räumen heute vielleicht von den Kirchen und heiligen Orten auf andere Gebäude und Bereiche wie Museen, Banken und Versicherungen übergegangen, ohne dass eine Egalisierung des Raumes stattgefunden hätte. Wie Pierre Bourdieu mit seiner Publikation „Die Feinen Unterschiede“ gezeigt hat, gibt es bis in die Gegenwart hinein Bereiche, die einem Großteil der Menschen verschlossen sind, weil sie nicht über die kulturellen Codes verfügen, um die in ihnen vorfindlichen Objekte zu entschlüsseln oder weil sie nicht über das (kulturelle) Kapital verfügen, sich in ihnen zu bewegen. Und selbst die virtuellen Räume folgen mit der sich abzeichnenden Diskussion um die Kryptografie (und eine Schlüsselgewalt der Polizei) der alten Logik von Verschlüsselung und Entschlüsselung, von Öffnen und Schließen als Kontrolle der Zugänglichkeit: zur Privatsphäre, zur Wohnung, zum Konto, zur Kommunikation. Der Schlüssel des Petrus sähe heute vermutlich so aus:

Literatur:(1) George Steiner, Warum Denken traurig macht. Zehn (mögliche) Gründe. Frankfurt 2006 (2) Michel Foucault: "Andere Räume." In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. K. Bark (Hg.) Leipzig 2/1991. S. 34-46. (3) Margaret Wertheim, Die Himmelstür zum Cyberspace. Von Dante zum Internet, Zürich 2000 (4) Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Frankfurt 1984 (5) Wikipedia, Art. Steganografie (6) Die Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006

|

||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/65/am316.htm

|

Dass etwas verschlossen ist und nicht vielmehr offen, ist keinesfalls ein selbstverständlicher, sondern ein erklärungsbedürftiger Zustand. Trotz aller modernen Verschlüsselungsmöglichkeiten, trotz aller mechanischen Schlüsseltechnik, die Frage, warum etwas verschlossen oder verschlüsselt ist, und darüber hinaus: warum nicht alles offen sei kann, stellt sich nicht erst in den Zeiten des Internets. Seit vorgeschichtlichen Zeiten machen Menschen die Erfahrung, dass vieles von dem, was sie begehren und wahrnehmen möchten, verschlossen und damit nicht zugänglich ist. Das gilt nicht nur für Länder, Städte oder Häuser, sondern auch schon für die zwischenmenschliche Kommunikation, für das eigene Glück und sogar auch für die Erschließung der eigenen Person.

Dass etwas verschlossen ist und nicht vielmehr offen, ist keinesfalls ein selbstverständlicher, sondern ein erklärungsbedürftiger Zustand. Trotz aller modernen Verschlüsselungsmöglichkeiten, trotz aller mechanischen Schlüsseltechnik, die Frage, warum etwas verschlossen oder verschlüsselt ist, und darüber hinaus: warum nicht alles offen sei kann, stellt sich nicht erst in den Zeiten des Internets. Seit vorgeschichtlichen Zeiten machen Menschen die Erfahrung, dass vieles von dem, was sie begehren und wahrnehmen möchten, verschlossen und damit nicht zugänglich ist. Das gilt nicht nur für Länder, Städte oder Häuser, sondern auch schon für die zwischenmenschliche Kommunikation, für das eigene Glück und sogar auch für die Erschließung der eigenen Person. Dass es ein Innen und ein Außen gibt, ist ein noch einigermaßen intuitiv erfassbarer Sachverhalt, aber dass es Inklusion und Exklusion, dass es neben der Kommunikation auch eine Ex-Kommunikation gibt, ist bereits nachdenkenswert. Warum ist etwas „exklusiv“, warum schließt / grenzt sich etwas ab? Und weshalb steht ausgerechnet das Exklusive in der gesellschaftlichen Anerkennung besonders hoch? Warum sind manche Dinge und Räume ausschließlich einem bestimmten (religiösen, politischen, gesellschaftlichen) Personenkreis oder bestimmten Zwecken, Dingen vorbehalten und nicht allen zugänglich? Und warum werden Menschen, die nicht so kommunizieren wie erwartet, ex-kommuniziert? Dass der Mensch darüber hinaus in einem elementaren erkenntnistheoretischen Sinn von allem ausgeschlossen ist, was ihn umgibt, ist eine noch schwerer zu fassende Angelegenheit. Dass noch das Nächste und Vertrauteste, das Privateste und Intimste zugleich das vor dem Zugang meines Ichs Verschlossene ist, dass ich nicht einmal Herr im eigenen Hause bin – das ist schlicht unfassbar. Dass wir bei aller postulierten Freiheit des Individuums dennoch im Gefängnis des Ichs begrenzt sind, ist nur schwer zu vergegenwärtigen. Nur Liebe, Sexualität und Religion stellen systematische Versuche dar, über die Grenzen des Ichs hinauszukommen – und sie scheitern notwendig, weil bei aller persönlichen Öffnung das Verschlossene in einem kaum zu benennenden Missverhältnis zum Zugänglichen steht.

Dass es ein Innen und ein Außen gibt, ist ein noch einigermaßen intuitiv erfassbarer Sachverhalt, aber dass es Inklusion und Exklusion, dass es neben der Kommunikation auch eine Ex-Kommunikation gibt, ist bereits nachdenkenswert. Warum ist etwas „exklusiv“, warum schließt / grenzt sich etwas ab? Und weshalb steht ausgerechnet das Exklusive in der gesellschaftlichen Anerkennung besonders hoch? Warum sind manche Dinge und Räume ausschließlich einem bestimmten (religiösen, politischen, gesellschaftlichen) Personenkreis oder bestimmten Zwecken, Dingen vorbehalten und nicht allen zugänglich? Und warum werden Menschen, die nicht so kommunizieren wie erwartet, ex-kommuniziert? Dass der Mensch darüber hinaus in einem elementaren erkenntnistheoretischen Sinn von allem ausgeschlossen ist, was ihn umgibt, ist eine noch schwerer zu fassende Angelegenheit. Dass noch das Nächste und Vertrauteste, das Privateste und Intimste zugleich das vor dem Zugang meines Ichs Verschlossene ist, dass ich nicht einmal Herr im eigenen Hause bin – das ist schlicht unfassbar. Dass wir bei aller postulierten Freiheit des Individuums dennoch im Gefängnis des Ichs begrenzt sind, ist nur schwer zu vergegenwärtigen. Nur Liebe, Sexualität und Religion stellen systematische Versuche dar, über die Grenzen des Ichs hinauszukommen – und sie scheitern notwendig, weil bei aller persönlichen Öffnung das Verschlossene in einem kaum zu benennenden Missverhältnis zum Zugänglichen steht. Der berühmte Holzschnitt von Camille Flammarion, der in dem 1888 erschienenen Band L'Atmosphère veröffentlicht wurde, zeigt im Stil des 15. Jahrhunderts einen auf der Erdscheibe knienden Beobachter, der aus der Himmelssphäre heraus schaut und staunend das dahinter liegende Universum betrachtet. Lange Zeit wurde die Abbildung fälschlicherweise als mittelalterlicher Holzschnitt und Beweis des rückständigen Weltbildes dieser Zeit angesehen.

Der berühmte Holzschnitt von Camille Flammarion, der in dem 1888 erschienenen Band L'Atmosphère veröffentlicht wurde, zeigt im Stil des 15. Jahrhunderts einen auf der Erdscheibe knienden Beobachter, der aus der Himmelssphäre heraus schaut und staunend das dahinter liegende Universum betrachtet. Lange Zeit wurde die Abbildung fälschlicherweise als mittelalterlicher Holzschnitt und Beweis des rückständigen Weltbildes dieser Zeit angesehen. Von einer Sakralität des Raumes zu sprechen macht Sinn, wenn man entsprechende Überlegungen des Religionswissenschaftler Mircea Eliade über „Das Heilige und das Profane“ einbezieht. „Für den religiösen Menschen“, so schreibt Eliade, „ist der Raum nicht homogen; er weist Brüche und Risse auf: er enthält Teile, die von den übrigen qualitativ verschieden sind. ‚Komm nicht näher heran!’ sprach der Herr zu Mose, ‚Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden’ (Exodus 3,5).

Von einer Sakralität des Raumes zu sprechen macht Sinn, wenn man entsprechende Überlegungen des Religionswissenschaftler Mircea Eliade über „Das Heilige und das Profane“ einbezieht. „Für den religiösen Menschen“, so schreibt Eliade, „ist der Raum nicht homogen; er weist Brüche und Risse auf: er enthält Teile, die von den übrigen qualitativ verschieden sind. ‚Komm nicht näher heran!’ sprach der Herr zu Mose, ‚Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden’ (Exodus 3,5).

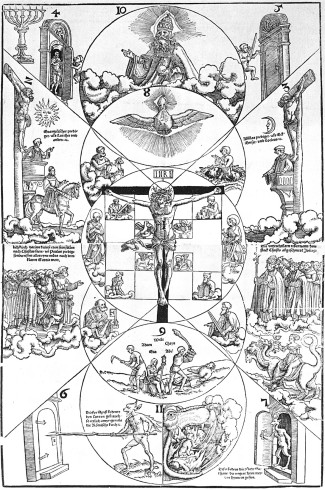

Man kann den gesamten Religionskonflikt des beginnenden 16. Jahrhunderts als einen Konflikt um die existenzielle Deutung des „Öffnens und Schließens“ begreifen. Daher geht tatsächlich ein Teil des „Karikaturenstreits“ des 16. Jahrhunderts über die Frage, wer denn wirkungsmächtig über das „Öffnen“ und „Schließen“ verfügen kann, wer also die Gewalt über die Schlüssel hat. In einem Holzschnitt des Jahres 1524 über die alte und die neue Kirche wird die rechte (alte) Seite durch das verschlossene Himmelstor und die geöffnete Höllentür dargestellt, während auf der linken (neuen) Seite die Tür zum Himmel weit geöffnet und die Hölle verschlossen ist. Die (wahre) Religion entscheidet darüber, ob die Türen geöffnet oder ob sie verschlossen sind. Man wird die massenmediale Wirksamkeit derartiger Bilder kaum überschätzen können.

Man kann den gesamten Religionskonflikt des beginnenden 16. Jahrhunderts als einen Konflikt um die existenzielle Deutung des „Öffnens und Schließens“ begreifen. Daher geht tatsächlich ein Teil des „Karikaturenstreits“ des 16. Jahrhunderts über die Frage, wer denn wirkungsmächtig über das „Öffnen“ und „Schließen“ verfügen kann, wer also die Gewalt über die Schlüssel hat. In einem Holzschnitt des Jahres 1524 über die alte und die neue Kirche wird die rechte (alte) Seite durch das verschlossene Himmelstor und die geöffnete Höllentür dargestellt, während auf der linken (neuen) Seite die Tür zum Himmel weit geöffnet und die Hölle verschlossen ist. Die (wahre) Religion entscheidet darüber, ob die Türen geöffnet oder ob sie verschlossen sind. Man wird die massenmediale Wirksamkeit derartiger Bilder kaum überschätzen können. SecLookon ist eine grafische Zutrittskontrolle, bei der sich die Benutzer im Unterschied zu herkömmlichen Login-Verfahren kein Passwort merken oder einen Code eintippen müssen. Stattdessen sichern individuelle Bildpaare den Zugang. Die Benutzer müssen sich jeweils nur zwei Bilder merken, die sie aus der individuellen Erinnerung assoziieren. Wer die richtigen Begriffe kombiniert, dem wird geöffnet.

SecLookon ist eine grafische Zutrittskontrolle, bei der sich die Benutzer im Unterschied zu herkömmlichen Login-Verfahren kein Passwort merken oder einen Code eintippen müssen. Stattdessen sichern individuelle Bildpaare den Zugang. Die Benutzer müssen sich jeweils nur zwei Bilder merken, die sie aus der individuellen Erinnerung assoziieren. Wer die richtigen Begriffe kombiniert, dem wird geöffnet.