Von Höhlen und Inseln |

Kunst im Leben der Kirche

Eine kritische AuseinandersetzungAndreas Mertin

Ein durch und durch katholisches Buch ist hier anzukündigen und der Lektüre zu empfehlen. Peruginos Schlüsselübergabe an Petrus aus der Sixtinischen Kapelle füllt den oberen Teil des Buchcovers, darunter steht: Eine 2000-jährige Beziehung. Und das zweite Bild, auf das man dann beim Blättern im Buch stößt, ist die Darstellung der Trinität mit totem Christus von Ludovico Carraci aus dem Jahr 1590. Dabei wird Gott vollfigural als alter Mann mit Bart dargestellt. Erkennbar wird so schnell: hier schreibt ein Priester und legt Zeugnis ab über die Bedeutung der Bilder für seine Kirche. Timothy Verdon ist Kunsthistoriker und Domherr der Kathedrale von Florenz. Er leitet das Büro für die »Katechese durch die Kunst« der Erzdiözese Florenz und darüber hinaus ist er Präsident der Kommission für Ökumene und Interreligiösen Dialog der Florentiner Erzdiözese. Auf den knapp 300 Seiten des Buches und in sieben Kapiteln entfaltet Verdon „die besondere Fähigkeit der Bilder, Inhalt und Wahrheit des Glaubens an Christus zu vermitteln“. Und genau das macht das Buch auch. Es ist keine Kunstgeschichte aus katholischer Perspektive, aber dennoch kommen viele bedeutsame Bilder der christlichen Kunstgeschichte im Verlauf der Darstellung vor. Es ist keine Einführung in die theologische Theorie der Kunst wie es etwa Alex Stock[1] vorgelegt hat. Statt dessen bringt Verdon einem die Voraussetzungen nahe, unter denen Bilder im katholischen Leben funktionieren (sollen). Und man liest als Protestant mit Staunen, wie religiös dominiert der Umgang mit Bildern im Katholizismus ist und es wird einem schlagartig klar, warum das seit beinahe 200 Jahren nicht mehr funktioniert, ja nicht mehr funktionieren kann. Es ist die Stärke dieses Buches, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste, die Glaubensgrundlagen für die katholische Bildwahrnehmung zu benennen. Wenn das aber tatsächlich Voraussetzungen sind, dann werden immer weniger Menschen in der Moderne bzw. Nachmoderne dieser Bildauffassung folgen können, ohne ein sacrificium intellectus zu begehen. Und dieses Opfer wird einem abverlangt. Mehr als einmal habe ich bei der Lektüre des Buches an Hegels berühmten Satz aus den Vorlesungen zur Ästhetik gedacht: „Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so vortrefflich finden und Gottvater, Christus, Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen: es hilft nichts, unser Knie beugen wir doch nicht mehr“.[2] Und so ist es die Größe und die Tragik des Buches, dass es eine Art Rückschau hält auf die zu Ende gegangene Bildgeschichte Gottes in der abendländischen Kunst.[3] *** Das erste Kapitel des Buches trägt die Überschrift „Biblia pauperum“. Von diesem Begriff macht Verdon aber eher heuristisch Gebrauch, denn die bei der Armenbibel sich nahe legende Vermutung, es handele sich um eine Bilderbibel für die Armen ist sicher falsch. Statt dessen dürfte die „Biblia Pauperum“ eine homiletische Arbeitshilfe für den niederen Klerus gewesen sein, um die heilstypologischen Zuordnungen von Altem und Neuem Testament zu memorieren. Mit Sicherheit waren die Biblia Pauperum eines nicht: eine Bibel aus Bildern in den Händen der Gläubigen bzw. der Laien.[4] Nur im übertragenen Sinne und unter Berufung auf entsprechende apologetische Argumente Gregor des Großen (Pictura est litteratura laicorum)[5] lässt sich von den Bildern als Unterrichtung der Laien reden. Die Biblia Pauperum sind derart mit Text gefüllt, dass sie allein schon deshalb für die Analphabeten des Mittelalters keine Hilfe gewesen wären. Wenn Verdon von den „Drucken in den Familienhaushalten“ spricht, dann ist er in einem sehr späten Stadium der Begegnung mit Bildern im religiösen Ordo. Vermutlich dürfte das eher in die Zeit des 19. Jahrhunderts zu datieren sein. Nur gehobene Bürger hatten nach 1500 Bilder und Drucke zu Hause an der Wand hängen. Die Armen sicher nicht. Etwas anderes hat mich an der Verwendung des Begriffes „Biblia Pauperum“ zur Verteidigung der Bilder im Christentum immer gestört. Und das ist die Behauptung, dass man quasi ohne Textlektüre Bilder „lesen“ könnte. Das halte ich für unsinnig. Ich unterrichte Lehrerinnen und Lehrer beider großen Kirchen in Deutschland im „Lesen von Kunstwerken“. Und dabei handelt es sich schon um Unterrichtende mit der Profession Religion, also in der Sache gut Gebildete. Aber beim Begehen der Kirchen (und Museen) fällt dann doch auf, dass nur die wenigsten Bilder sich von selbst erschließen und als Hinweise auf die großen „Heilstatsachen“ gelesen werden können.

Wer sich freilich immer schon im narrativen Kosmos der Kirche bewegt – wie es der Klerus tut –, der mag begeistert sein von der visuellen Umsetzung der biblischen Texte und der Heiligenlegenden. Nicht zuletzt, weil er auch Zugang hat zu den Kunstwerken. Verdon schreibt mit nachvollziehbarer Begeisterung über Rogier van der Weydens Triptychon der sieben Sakramente, das heute im Koninklijk Museum in Amsterdam hängt. Es ist zwischen 1445 und 1450 entstanden. Es „bietet einen tiefgründigen Einstieg in das Thema, denn der Künstler stellt die Sakramente vor dem Hintergrund einer wundervollen gotischen Kirche dar. Auf dem linken Altarflügel, der dem linken Kirchenschiff entspricht, sehen wir (beginnend bei der ersten Kapelle) die Feiern der Taufe und der Firmung und die Beichte; auf dem rechten Seitenflügel sind Priesterweihe, Eheschließung und Krankensalbung abgebildet. Die Eucharistie – Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens – wurde in die Mitte der Kirche vor den Hauptaltar gesetzt, wo ein Priester die konsekrierte Hostie in die Höhe hebt. Er bildet gleichsam eine Gerade mit der realistischen Kreuzigungsszene im Vordergrund, wodurch die Wirksamkeit nicht nur der Eucharistie, sondern aller Sakramente an Christi Opfertod gebunden wird.“ [20f.] Wer aber konnte / könnte das Bild so lesen? Schauen wir uns einmal zunächst die Maße des Bildes an. Der Mittelteil ist 200 cm hoch und 97 cm breit, die Seitenteile 119 x 63 cm. Wir haben also ein Altarbild vor uns, das insgesamt 2 Meter hoch und 2,2 Meter breit ist. Das Bild ist also nicht gerade klein, aber es ist mit einer Vielzahl von Einzelszenen bestückt. Die zentrale Szene der Eucharistie ist gerade einmal – die Marienstatue mit eingeschlossen – 29 cm groß. In welcher Distanz zum Bild wäre das überhaupt noch zu „lesen“? Angenommen das Bild stünde in einer Kirche auf einem Altar, wer könnte es überhaupt sehen?

Das gilt auch dort, wo er ein Bild aus dem Refektorium eines Frauenklosters zeigt. Wenn Verdon also schreibt „Zum Verständnis von Bildern wie von Texten ist eine Kenntnis sowohl der Kunstsprache als auch des kulturellen Kontexts, in dem diese Werke entstehen, notwendig“ [33] – was bedeutet das für die Kapitelüberschrift „Biblia Pauperum“? Bedürfte es hier nicht einer verstärkten sozialgeschichtlichen Aufklärung darüber, wer zum Verständnis der Bilder überhaupt befähigt war? Die Sachlage ändert sich erst mit jenem Bruch Anfang des 14. Jahrhunderts, den wir mit der Person von Giotto und der Hinwendung zum Menschlichen und Historischen verbinden. Diese vorweggenommene Reformation in der Kunst ist bedeutungsvoller, als man es sich überhaupt nur vorstellen kann. Und so hätte ich es gut gefunden, wenn Verdon – zumal als Leiter des Büros für die „Katechese durch die Kunst“ der Erzdiözese Florenz – am Beispiel der beiden berühmten Florentiner Kreuzigungsdarstellungen von Cimabue und Giotto jene Revolution dargestellt hätte, die sich um 1300 in der christlichen Kunst vollzog. Ich glaube, dass nur, wer die Differenz dieser beiden Kreuzigungsdarstellungen wirklich begreift, verstehen kann, wie sich die moderne Welt aus der künstlerischen Revolution der Entdeckung des Menschlichen in der Religion am Anfang des 14. Jahrhunderts entwickelt hat.

Sehr schön und gut nachvollziehbar ist Verdons Beschreibung von Caravaggios „Berufung des hl. Matthäus“ die sich anschließt: „Caravaggio lehnt die gehobene Kunstsprache der Hochrenaissance ab und richtet in der Kirche eine Taverne ein. So zwang er die Kirchgänger zum engen Nebeneinander mit dem über das Geld gebeugten, unordentlich gekleideten Jungen, der unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu stehen scheint, wie auch mit Matthäus' effeminiertem Freund, der sich vertraulich auf den künftigen Apostel stützt, und nicht zuletzt mit dem ebenso jungen, von hinten dargestellten Knappen mit dem Schwert an der Seite und seinem auffälligen Gewand“ [45] Das Bild, 1599-1600 gefertigt, ist 322 x 340 cm groß, so dass die Figuren nahezu lebensgroß erscheinen. Den sich bei Verdon anschließenden Satz habe ich nicht ganz verstanden: „Trotz aller Regelwidrigkeiten ist die Berufung des hl. Matthäus als religiöses Bild wirksam.“ Ich vermute einmal, die Regelwidrigkeiten beziehen sich auf die Konventionen der Hochrenaissance, aber zur Begründung der Wirksamkeit führt Verdon die neuen Ordensgemeinschaften an, die sich den Armen und Ausgestoßenen zuwenden. Aber dann wäre die Regelwidrigkeit des Bildes die Zuwendung Jesu zu den Randgruppen der Gesellschaft. Abschließend versucht Verdon das gerade Erarbeitete auf Giorgio de Chiricos Bild „Der verlorene Sohn“ von 1922 anzuwenden, ein Bild in der Größe von etwa 100 x 70 cm. Aber ich glaube, genau das funktioniert nicht, denn de Chiricos Bild ist keine Ausdruckskunst im klassischen Sinne mehr, so dass die „Logik“ des Lesens nicht mehr funktioniert. *** Das zweite Kapitel des Buches steht unter der Überschrift „Das sichtbare Wort“. Und es eröffnet mit einem Bild von El Greco, das den Hl. Lukas zeigt. Der Evangelist Lukas spielt in der Argumentation für die Bilder eine – bis heute spürbare – Rolle, wird ihm doch zugeschrieben, Maler und Porträtist der Maria gewesen zu sein. Freilich ist diese Legende späten Datums, dafür aber um so wirkungsvoller. Nahezu 7000 Bilder werden Lukas zugeschrieben. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Lukas ausweislich des Prologs des Lukasevangeliums nicht zu den Augenzeugen zählt. Entstanden dürfte die Lukaslegende in jener Zeit sein, in der die Bilder im byzantinischen Reich fraglich wurden. Es sind Verteidiger der Bilder wie Andreas von Kreta und der Patriarch Germanos, die zur Apologie gegenüber den Bilderstürmern auf den Umstand verweisen, dass Lukas doch Marienbilder gemalt habe.[8] Höchste Autorität sozusagen. Das Interessante an dem von Verdon gewählten Lukasbild von El Greco ist nun, das wir ein Vergleichsbild haben, dass eindrücklich den Unterschied von Kunst in kirchlicher Vormundschaft und freier Kunst vor Augen führt. Dieses Vergleichsbild wurde von El Greco selbst gemalt, als er noch Ikonenmaler in Griechenland war.

Auch mit Hilfe dieser beiden Bilder kann man sehr viel über die „Kunst im Leben der Kirche“ lernen. Und zwar gerade nicht so, wie Verdon sie deuten zu müssen meint („Da Evangelisten und Künstler ja innerhalb der Kirche und in ihrem Dienst tätig waren, müssen ihre Werke natürlich auch in einem kirchlichen Kontext gedeutet werden“ [50]), sondern im Überschuss der Malerei über die kirchliche Auftraggeberschaft hinaus, also in dem, worin sie die Malerei als freie Tätigkeit der Menschen voran bringen. Wir sollten also nicht fragen: Was will die Mutter Kirche damit sagen?, sondern: Was zeigt sich hier in der Kunstgeschichte der Menschheit? Verdon ist in seinem Text bemüht, die Bedeutung der Kirche und des Wortes herauszustellen. Das ist das gute Recht der Kirche und ihrer Vertreter. Aber dann müsste natürlich auch eine Auseinandersetzung mit den weitergehenden Geltungsansprüchen der Kunst stattfinden, also jenen Indizien, in denen sich die Kunst über den Klerus stellt und Offenbarungsqualitäten beansprucht. Dann wäre die Kunst eben nicht nur sichtbares Wort im Sinne des sichtbar gemachten Wortes, sondern Offenbarungsmittler im ureigensten Sinne.

Deutlich wird in diesem Kapitel für mich, wie stark hier die Deutung der Kunst von theologischen Vorgaben abhängt. Kunst wird im Wesentlichen als Darstellungs-und Ausdruckskunst begriffen und von der liturgischen Verortung her wahrgenommen. Aber vielleicht ist das ja im Blick auf die „Kunst im Leben der Kirche“ aussagekräftiger und wahrer als man zunächst anzunehmen geneigt ist. Von der Freiheit der Kunst, vom künstlerischen Spiel der ersten Freigelassenen der Schöpfung ist hier wenig zu spüren. Und alles Heterogene wird sublimiert oder ausgeblendet, Differenz – also das, was die Kunst eigentlich so aufregend macht – spielt eigentlich keine Rolle. Letztlich kommt es dem Autor darauf an, dass Bilder „ein Eintauchen in Schrift und Überlieferung“ ermöglichen, „so dass der Gläubige (sic!) sich von Personen umgeben fühlt und an den Geschehnissen Anteil nimmt – als Mitglied der einen Gemeinschaft der Heiligen (communio sanctorum) und Protagonist der einen Heilsgeschichte (historia salutis)“ [56]. *** Das dritte Kapitel trägt den Titel „Eine Zeichensprache“. Die Zeichensprache, so führt Verdon aus, „ist eine wesentliche Komponente der jüdisch-christlichen Glaubenserfahrung. Auch die Kirchenkunst spricht durch Zeichen, steht sie doch im Dienst der sakramentalen Zeichen.“[89] Im Wesentlichen geht es dabei natürlich um die Kreuzesdarstellung und solche Altarbilder, auf denen sich das Kreuz entdecken lässt.

Am Ende des Kapitels über die Zeichensprache stellt Verdon einen zeitgenössischen Künstler vor: Filippo Rossi. Man kann Verdon für diesen gewagten Schritt nur dankbar sein, zeigt er doch dramatisch die Problematik, die das ganze Unternehmen charakterisiert: die fehlende Zeitgenossenschaft und der Verlust jeder Ausdruckskraft in der christlichen Kunst der Gegenwart. Filippo Rossi ist erkennbar ein Kirchenkünstler, im Betriebssystem Kunst spielt er überhaupt keine Rolle. Die Frage, die Verdon scheinbar progressiv stellt: „Kann ein so weit von der Tradition entferntes Bild wirklich noch zur Sakralkunst gezählt werden?“ kann man zugespitzt nur so beantworten: Wozu denn sonst? Kunst ist es jedenfalls nicht. Vor mehr als 20 Jahren schrieb Peter Funken in seiner Besprechung der Katholikentags-Ausstellung GegenwartEwigkeit folgende Sätze, die ein grelles Schlaglicht werfen auf das, was Rossi so treibt: „Demzufolge sind die ‚Zeichen’, die ein Kunstwerk aufweisen muss, um in ‚GegenwartEwigkeit’ einen Platz zu finden, folgendermaßen zu charakterisieren: Das Werk muss am besten die Form des Kreuzes oder der Stele besitzen oder im Titel darauf anspielen; möglichst mit Goldfarbe bemalt sein, um ein Erhabenes und lichte Transparenz zu benennen, viele dunkle und schwarze Farben besitzen, um symbolisch Schmerz, Leid und Trauer zu bezeichnen; auf Sackleinen gemalt oder mit ‚armen Materialien’ hergestellt sein oder in Farbe und Form stilisiert und abstrahiert sein, damit es zur Meditation anregt. Wenn mehrere dieser Kriterien erfüllt sind, bestehen relativ gute Aussichten, ein Künstler des Transzendenten zu werden.“[10] Rossi erfüllt gleich alle diese Kriterien. Und Peter Funkens Text macht zugleich die Beliebigkeit dieser Zuschreibungen deutlich. Entweder gilt, was Verdon von Johannes Paul II. zitiert: „Jede echte Form von Kunst ist, jeweils auf ihre Art, ein Zugang zur tiefsten Wirklichkeit des Menschen und der Welt“ – dann brauchen wir keine oberflächlichen Werke wie das vorgestellte Bild von der „Familie des Menschen“ von Filippo Rossi. Oder es gibt eben doch eine Kriteriologie, die sich an Materialien und (vor allem anderen) an Bild-Titeln orientiert, aber dann darauf verzichtet, die so gefundenen Werke im Vergleich mit der zeitgenössischen Kunst zu bewähren. Letzteres scheint mir bei Rossi der Fall zu sein. Selbst wenn man einräumen würde, dass für die Bildende Kunst im Kontext des Liturgischen nicht alle Kunstwerke in Frage kommen, dann stellt sich doch die Frage, warum man nicht auf jene Künstlerinnen und Künstler zurückgreift, die repräsentativ für die zeitgenössische Kunst sind. Das war ja eigentlich bisher die Stärke der katholischen Kirche. Statt dessen werden nun Bildlösungen verwendet, die erkennbar nicht dem Anspruch der Kunst der Gegenwart genügen. Bilder wie die von Filippo Rossi findet man in kirchlichen Kontexten zu Hauf – nicht nur bei der katholischen Kirche. Sie stören nicht, sie verstören nicht, man kann sich irgend etwas dabei denken. Sie sind ein Triumph für jede anagogische Auslegung, weil sie dem Auslegenden keine Widerstände in den Weg legen, sondern freie Assoziationen und Zuschreibungen ermöglichen. Auch formal ist hier nichts widerständig. Jedes Kunstwerk von Antoni Tapies ist tausend Mal aufregender, aussagekräftiger und spiritueller als das hier gezeigte. *** Das vierte Kapitel wendet sich der „menschlichen Geschichte“ zu. Das ist zunächst einmal ein anderes Wort für den logos spermatikos, für die Anerkennung kultureller Leistungen außerhalb des Christentums. Aber natürlich nicht uneingeschränkt, sondern nur in dem Sinne, dass man von einem „Triumph des Christentums“ sprechen kann. Verdon verdanke ich den Hinweis auf Tommaso Lauretis gleichnamiges Deckengewölbe im Vatikan, das ich bisher nicht genügend beachtet hatte: „In einer prachtvoll-antiken Aula sehen wir das Kreuz Christi auf einem hohen Postament, vor dem ein heidnisches Götzenbild in Trümmern liegt. Das Bild will sagen, dass Christus die antiken Götter vom Sockel gestoßen hat, ohne jedoch die Schönheit der Welt, die diese bis dahin verehrte, zu verunstalten.“ Das dürfte der Bildhauer, der die zerstörte Hermes- bzw. Merkur-Statue geschaffen hat, vermutlich anders sehen.

Menschliche Geschichte ist aber auch die Kirchengeschichte und die Geschichte des Papsttums, der sich Verdon dann anhand von Andrea Bonaiutis „Mission des Doiminikanerordens“ in Santa Maria Novella und natürlich der Sixtinischen Kapelle zuwendet. Hier geht es um die „päpstliche Autorität“, die im Bildprogramm unterstrichen wird, nicht zuletzt durch die bereits einleitend erwähnte Darstellung der Schlüsselübergabe an Petrus durch Perugino. Und schließlich wird hier auch der Petersdom in Rom vorgestellt, jener Ort, an dem „die ganze westliche Kultur in einem Punkt zusammenfließt“ wie Verdon so schön schreibt. *** Das fünfte Kapitel trägt die Überschrift „Der Kosmos“ und handelt in einem gewissen Sinne von der Natur. Und das wird dargestellt an der Schöpfungsgeschichte und der Paradiesdarstellung, der Auferstehung und dem Noli me tangere, der Verkündigung (Maria und der Kosmos), dem Heiligen Berg und dem hl. Hieronymus in der Studierstube. ***

Das ist dann ein Beispiel jener immer wieder hervorgehobenen Volksfrömmigkeit, von der ich nicht so ganz genau weiß, wie ernst sie von Katholiken genommen wird. Als ich jüngst die Franziskanerkirche in Salzburg verließ, sah ich, dass die Hausherren über dem Kirchenportal eine Taubenabwehr angebracht hatten, jenes Drahtgestell, das verhindert, dass Tauben hier überhaupt nur Platz nehmen können, geschweige denn mit einem Franziskaner reden könnten. Und mit einem Schlag war der ganze Zauber einer romanischen Langhaus-Basilika mit Kreuzrippengewölbe und anschließendem spätgotischen Chor mit Sternrippengewölbe verschwunden. Das mag banal klingen, aber was ist von der im Buch hoch gerühmten franziskanischen Spiritualität, der religiösen Emotionalität zu halten, wenn sie bei so ganz einfachen Dingen wie dem Umgang mit den (sicher auch schon zu Zeiten Franz von Assisis nervenden) Tauben versagt? *** Das siebte und letzte Kapitel trägt den Titel „Das vollständige Werk“. Hier geht es darum, noch einmal vor Augen zu führen, dass die religiöse Kunst des Mittelalters und der frühen Neuzeit einem Konzept unterliegt, „einen in sich geschlossenen Sinn“ besaß. „Jeder Gegenstand, jede Person, jedes Ereignis hatte seine Bedeutung und stand mit den anderen Ereignissen, Personen und Dingen in Verbindung.“ [242f.] Es handelte sich um eine „homogene Text- und Interpretationsordnung“. Das wird nun noch einmal von Verdon anhand der großen Werke der christlichen Kunstgeschichte vor Augen geführt, beginnend mit San Vitale in Ravenna über Leonardos Abendmahl in Mailand bis zu Michelangelos Fresken in Rom. Den Abschluss bildet dann Berninis Cathedra Petri im Petersdom. Was sonst.. Aber hier wird deutlich, warum das Werk – auch das Werk der Vergangenheit – nie wieder vollständig sein wird, sein kann, sein darf. Diese geschlossene Welt, diese gedachte Welt der Einheit und des Ganzen ist zerbrochen bzw. in ihrer grundsätzlichen Uneinheitlichkeit erkannt. Selbst der Traum der Moderne, die zerrissene Welt noch einmal zu einen, ist zerstoben. Der Wunsch nach Einheit, selbst der Wunsch nach einer homogenen Text- und Interpretationsordnung beinhaltet den Wunsch, diese durchzusetzen. Dagegen muss man protestieren. „Wir haben die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Einen, nach der Versöhnung von Begriff und Sinnlichkeit, nach transparenter und kommunizierbarer Erfahrung teuer bezahlt. Hinter dem allgemeinen Verlangen nach Entspannung und Beruhigung vernehmen wir nur allzu deutlich das Raunen des Wunsches, den Terror ein weiteres Mal zu beginnen, das Phantasma der Umfassung der Wirklichkeit in die Tat umzusetzen.“ (Jean-François Lyotard) Heute geht es um eine Kunst, die den Widerstand gegen die Einheit als Glutkern in sich trägt. Und es geht um einen Glauben, der sich nicht mehr seiner selbst gewiss ist, d.h. es geht um ein anderes Verständnis von Religion. „Spätestens seit der Aufklärung tritt ins Bewusstsein, dass offizielle, kirchlich institutionalisierte Religion und private Religion auseinander treten können ... Wenn die Religion der einzelnen nicht in der bloßen Übernahme offizieller, dogmatisch fixierter Lehre besteht, sondern als subjektiver Akt der selbständigen Auslegung von und auch kritischen Auseinandersetzung mit den Deutungsangeboten der Religion zu verstehen ist, verändert sich die Aufgabe der … Theologie ... Sie hat dann vielmehr davon auszugehen, dass die einzelnen Subjekte nicht (nur) Empfänger theologischer Lehre sind, sondern selbständige und kreative Produzenten religiösen Denkens ... Theologie kann nicht länger als normative Lehre verstanden werden, die verbindlich klärt, was und wie die einzelnen zu glauben haben. Wenn Theologie Reflexion des Glaubens ist, dann ‚produziert’ jeder, der über Religion und Glauben nachdenkt, so etwas wie Theologie ... Das Auseinanderfallen von kirchlicher Lehre einerseits und subjektiver Religiosität andererseits hat seine Ursachen gerade darin, dass nicht länger allen alles an der überlieferten religiösen Tradition einleuchtend, plausibel und subjektiv nachvollziehbar erscheint. Vieles an der offiziellen Religion lässt sich immer weniger mit den Erfahrungen der einzelnen Menschen zusammenbringen. Dies hängt nicht zuletzt an der notorischen Erfahrungsschwäche und Lebensferne der theoretisch ausdifferenzierten dogmatischen Systeme“.[11] So gesehen, müssen wir nicht nur die Kunst noch einmal neu lesen. FazitTimothy Verdons Buch über die „Kunst im Leben der Kirche“ ist ein beeindruckendes Buch. Es schildert die verschiedenen Verortungen der Kunst im religiösen Ordo des Katholizismus. Mit Staunen liest man die Anforderungen an die sakrale Kunst, um im Gefüge der Liturgie und der Frömmigkeit bestehen zu können. Und im Nachgang wird dann deutlich, dass es die ganze Zeit nicht um Kunst ging, sondern um Bilder. Welche Bedeutung haben Bilder im katholischen Denken? Dass einige dieser Bilder auch Kunstwerke sind, ist eigentlich zweitrangig. Was Verdon vorlegt, ist eine Einordnung der Bilder in den Glauben. Was er plausibel macht, ist, wie sehr der katholische Glaube dieser Bilder – nicht der Kunst – bedarf, um sich erinnern zu lassen oder um zu meditieren. Anders als in der Orthodoxie sind hier die Bilder nicht wirklich heilig. Sie sind immer und jederzeit dem Wort untergeordnet. Soweit sie dieser Unter- und Einordnung folgen, wird ihnen ein großer Spielraum gewährt. Von den Bildern und Kunstwerken, die das nicht tun, von der freien Kunst war in diesem Buch nicht die Rede. Aber sie macht den allergrößten Teil der Kunstwerke der letzten 150 Jahre aus. Und dieses Problem wird für die katholische Kirche von Tag zu Tag größer. Wir erleben zur Zeit im Katholizismus ein heftiges Ringen darum, wie das Gestaltproblem angegangen werden kann. Vielleicht geht es nur um den Preis der gesamten Moderne, ja vielleicht sogar der gesamten Neuzeit, wenn man wieder eine identifizierbare ästhetische Gestalt bekommen will. Wenn die Voraussetzung für den Umgang mit Bildern jene sind, die Verdon in seinem Buch schildert, sehe ich keine andere Lösung. Gangbar wird der Weg dennoch nicht sein. Punktuell wird es andere Wege geben. Ob sie im Leben der Kirche dauerhaft Platz finden werden, wird man dann sehen. Anmerkungen[1] Stock, Alex (1990): Wozu Bilder im Christentum? Beiträge zur theologischen Kunsttheorie. St. Ottilien. Stock, Alex (1991): Zwischen Tempel und Museum. Theologische Kunstkritik; Positionen der Moderne. Paderborn. [2] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Bassenge, Friedrich (1985): Ästhetik. 4. Aufl. Berlin, S. 110. [3] Schöne, Wolfgang (1957): Die Bildgeschichten der christlichen Gottesgestalten in der abendländischen Kunst. In: Wolfgang Schöne, Johannes Kollwitz und Hans von Campenhausen (Hg.): Das Gottesbild im Abendland. Witten, S. 7–56. [4] Weckwerth, A. (2006): Art. Armenbibel. In: Gerhard Müller und Horst Balz (Hg.): Theologische Realenzyklopädie,. Aaron - Zypern, 36 Bände, Bd. 4, S. 8f.; Weckwerth, A. (1972): Der Name "Biblia pauperum". In: Zeitschrift für Kirchengeschichte (ZKG) (83), S. 1–33. [5] „Was denen, die lesen können, die Bibel, das gewährt den Laien das Bild beim Anschauen, die als Unwissende in ihm sehen, was sie befolgen wollen, in ihm lesen, obwohl sie die Buchstaben nicht kennen weshalb denn vorzüglich für das Volk das Bild als Lektion dient“ - Gregorius (1826-1905): Epistel an den Bischof SERENUS VON MARSEILLE. In: Bruno Krusch (Hg.): Gregorius / Gregor der Große. Hannover /Leipzig (Monumenta Germaniae Historica / Scriptores rerum Germanicarum), S. 270. [6] „It is thought that the triptych was commissioned in 1441 by the Bishop of Tournai, Jean Chevrot, for the altar of his private chapel. Van der Weyden portrays him on the left of the painting, as the bishop administering Confirmation.“ http://www.wga.hu/html/w/weyden/rogier/05sevens/0seven.html [7] Thürlemann, Felix (2006): Rogier van der Weyden. Leben und Werk. München. S. 94ff. [8] Belting, Hans (2004): Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 6. Aufl. München [9] Vgl. dazu Stoichita, Victor I. (2002): Malerei und Skulptur im Bild. Das Nachdenken der Kunst über sich selbst. In: Ekkehard Mai und Kurt Wettengl (Hg.): Wettstreit der Künste. Malerei und Skulptur von Dürer bis Daumier, S. 10–19. [10] Funken, Peter (1990): GegenwartEwigkeit. In: Kunstforum International (108), S. 292. [11] Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/73/am365.htm

|

Wenn ich also etwa in der Salzburger Stiftskirche St. Peter an einem Seitenaltar auf das nebenstehend abgebildete Bilddetail stoße, wer von den nicht in der Schrift Gebildeten könnte es lesen? Und wer von den in der Schriftlektüre Ausgebildeten? Das Bilderargument setzt immer voraus, dass jemand, der über das literale Wissen verfügt, vor dem Bild steht und es erklärt. Nur bei wenigen Bildern ist das nicht so. Die Geburtsszene oder die Kreuzigungsszene mögen grob (aber nicht en Detail) lesbar sein, aber gerade sie bedürfen der Bilder eigentlich gar nicht, weil sie einfach zu memorieren sind. Die abgebildete Noli me tangere-Szene setzt dagegen beim Betrachter das Wissen voraus, dass Maria Magdalena Jesus nach der Auferstehung versehentlich als Gärtner angeredet hat.

Wenn ich also etwa in der Salzburger Stiftskirche St. Peter an einem Seitenaltar auf das nebenstehend abgebildete Bilddetail stoße, wer von den nicht in der Schrift Gebildeten könnte es lesen? Und wer von den in der Schriftlektüre Ausgebildeten? Das Bilderargument setzt immer voraus, dass jemand, der über das literale Wissen verfügt, vor dem Bild steht und es erklärt. Nur bei wenigen Bildern ist das nicht so. Die Geburtsszene oder die Kreuzigungsszene mögen grob (aber nicht en Detail) lesbar sein, aber gerade sie bedürfen der Bilder eigentlich gar nicht, weil sie einfach zu memorieren sind. Die abgebildete Noli me tangere-Szene setzt dagegen beim Betrachter das Wissen voraus, dass Maria Magdalena Jesus nach der Auferstehung versehentlich als Gärtner angeredet hat.

Tatsächlich wurde das Altarbild von Jean Chevrot, dem Bischof von Tournai, 1441 in Auftrag gegeben. Verdon meint, das Bild habe in der Kathedrale von Tournai die Teilnehmer der Eucharistie an „die Sakramente, die sie durch ihr Leben begleiteten“, erinnert. Das scheint mir wenig wahrscheinlich. Lange Zeit hat man vermutet, dass es für Chevrots Privatkapelle in der Kathedrale von Tournai gedacht gewesen sei.

Tatsächlich wurde das Altarbild von Jean Chevrot, dem Bischof von Tournai, 1441 in Auftrag gegeben. Verdon meint, das Bild habe in der Kathedrale von Tournai die Teilnehmer der Eucharistie an „die Sakramente, die sie durch ihr Leben begleiteten“, erinnert. Das scheint mir wenig wahrscheinlich. Lange Zeit hat man vermutet, dass es für Chevrots Privatkapelle in der Kathedrale von Tournai gedacht gewesen sei.

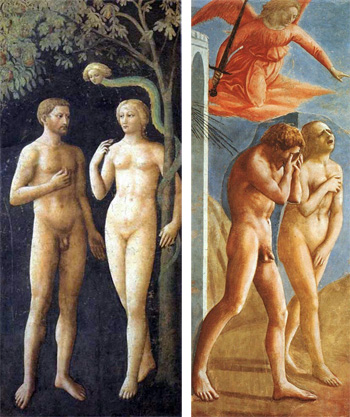

Analoges gilt für Masaccios „Vertreibung aus dem Paradies“ aus Santa Maria del Carmine, das meines Erachtens erst in seiner revolutionären Geste verstehbar wird, wenn man ihm Masolinos noch konventionell gehaltene Lösung des Sündenfalls gegenüberstellt. Erst dann verspürt man die implizite Logik, die von den alten religiös-ästhetischen Idealisierungen ausgehend über die Entdeckung des Menschlichen in der Kunst allmählich über die Religion hinausführt und den Menschen ins Zentrum setzt. Und erst dann wird einem deutlich, dass mit der Renaissance eben nicht nur eine Erweiterung der christlichen Kunstsprache erfolgt, sondern eine kunstgeschichtliche Bewegung einsetzt, die über sie hinausführt.

Analoges gilt für Masaccios „Vertreibung aus dem Paradies“ aus Santa Maria del Carmine, das meines Erachtens erst in seiner revolutionären Geste verstehbar wird, wenn man ihm Masolinos noch konventionell gehaltene Lösung des Sündenfalls gegenüberstellt. Erst dann verspürt man die implizite Logik, die von den alten religiös-ästhetischen Idealisierungen ausgehend über die Entdeckung des Menschlichen in der Kunst allmählich über die Religion hinausführt und den Menschen ins Zentrum setzt. Und erst dann wird einem deutlich, dass mit der Renaissance eben nicht nur eine Erweiterung der christlichen Kunstsprache erfolgt, sondern eine kunstgeschichtliche Bewegung einsetzt, die über sie hinausführt.

Am Beispiel des Motivs von Lukas dem Maler wäre das etwa bei der Darstellung von Jan Gossaert gen. Mabuse der Fall.

Am Beispiel des Motivs von Lukas dem Maler wäre das etwa bei der Darstellung von Jan Gossaert gen. Mabuse der Fall. Dazu gehört zum Beispiel Caravaggios Bekehrung des hl. Paulus, zu dem Verdon notiert: „Der Christ erkennt das endgültige Zeichen (Christus) vor allem in der Liturgie, also im ohnehin zeichenreichen Kontext, der den Heiland vergegenwärtigt. Der Priester ist kein äußerlich Beteiligter, sondern in sich selbst wichtig, da er im liturgischen Zeichen, das er vor der Gemeinde feiert, sozusagen an Christi Statt tritt. So kann ein Priester, der die Messe in der Kapelle der römischen Kirche Santa Maria del Popolo zelebriert, in der Die Bekehrung des hl Paulus an der rechten Wand hängt, gar nicht umhin, die eigene Gebetshaltung mit den ausgestreckten Armen des Apostels auf dem Bild zu assoziieren … Analog dazu kann man von den Gläubigen sagen: Wenn sie der Messe beiwohnen und den Blick vom Priester (mit ausgestreckten Armen) am Altar zum Heiligen (mit ausgestreckten Armen) auf dem Bild schweifen lassen, assoziieren sie unweigerlich die Öffnung ihres Herzens für Gott mit der rituellen Öffnung der Arme des Zelebranten und der quasi existenziellen Öffnung der Arme des hl. Paulus.“ [106f.]

Dazu gehört zum Beispiel Caravaggios Bekehrung des hl. Paulus, zu dem Verdon notiert: „Der Christ erkennt das endgültige Zeichen (Christus) vor allem in der Liturgie, also im ohnehin zeichenreichen Kontext, der den Heiland vergegenwärtigt. Der Priester ist kein äußerlich Beteiligter, sondern in sich selbst wichtig, da er im liturgischen Zeichen, das er vor der Gemeinde feiert, sozusagen an Christi Statt tritt. So kann ein Priester, der die Messe in der Kapelle der römischen Kirche Santa Maria del Popolo zelebriert, in der Die Bekehrung des hl Paulus an der rechten Wand hängt, gar nicht umhin, die eigene Gebetshaltung mit den ausgestreckten Armen des Apostels auf dem Bild zu assoziieren … Analog dazu kann man von den Gläubigen sagen: Wenn sie der Messe beiwohnen und den Blick vom Priester (mit ausgestreckten Armen) am Altar zum Heiligen (mit ausgestreckten Armen) auf dem Bild schweifen lassen, assoziieren sie unweigerlich die Öffnung ihres Herzens für Gott mit der rituellen Öffnung der Arme des Zelebranten und der quasi existenziellen Öffnung der Arme des hl. Paulus.“ [106f.] Es mag sein, dass dies eine Möglichkeit der Bildwahrnehmung darstellt, aber ich habe doch schwere Zweifel, ob dies in der Realität auch so wahrgenommen wird, geschweige denn, dass es „aus den Bildern unschwer herauszulesen“ ist. Zu berücksichtigen ist vor allem, dass Caravaggio das Bild so angelegt hat, dass der Blick des Betrachters auf Carraccis Darstellung der Himmelfahrt der Maria gelenkt wird. Und hier wäre der Gestus der ausgestreckten Arme der Maria im Hintergrund des die Messe zelebrierenden Priesters ja wesentlich präsenter als bei dem Bild von Caravaggio. Hier leuchtet mir die visuelle Argumentation nicht ein.

Es mag sein, dass dies eine Möglichkeit der Bildwahrnehmung darstellt, aber ich habe doch schwere Zweifel, ob dies in der Realität auch so wahrgenommen wird, geschweige denn, dass es „aus den Bildern unschwer herauszulesen“ ist. Zu berücksichtigen ist vor allem, dass Caravaggio das Bild so angelegt hat, dass der Blick des Betrachters auf Carraccis Darstellung der Himmelfahrt der Maria gelenkt wird. Und hier wäre der Gestus der ausgestreckten Arme der Maria im Hintergrund des die Messe zelebrierenden Priesters ja wesentlich präsenter als bei dem Bild von Caravaggio. Hier leuchtet mir die visuelle Argumentation nicht ein.

Da Merkur/Hermes der Gott der Händler ist (Hermes übrigens auch der Gott der Kunsthändler) dürfte hier eine Mehrfachcodierung vorliegen, die nicht zuletzt auf Jesu Tempelreinigung (Mt 21, 12ff. par.) anspielt. Hermes / Merkur wurde zugleich aber auch als Hirte dargestellt, stand also in direkter ikonographischer Konkurrenz zu Christus – freilich nicht mehr 1585, als das Bild geschaffen wurde. All das wird bei der Motivwahl eine Rolle gespielt haben. Harmlos ist das Verhältnis des Christentums zu den Konkurrenzreligionen so gesehen nicht.

Da Merkur/Hermes der Gott der Händler ist (Hermes übrigens auch der Gott der Kunsthändler) dürfte hier eine Mehrfachcodierung vorliegen, die nicht zuletzt auf Jesu Tempelreinigung (Mt 21, 12ff. par.) anspielt. Hermes / Merkur wurde zugleich aber auch als Hirte dargestellt, stand also in direkter ikonographischer Konkurrenz zu Christus – freilich nicht mehr 1585, als das Bild geschaffen wurde. All das wird bei der Motivwahl eine Rolle gespielt haben. Harmlos ist das Verhältnis des Christentums zu den Konkurrenzreligionen so gesehen nicht. Das sechste Kapitel heißt „Das Gebet“ und widmet sich „der Rolle der Kunst im Rahmen des persönlichen Gebets“ [213]. Besonders herausgestellt wird hier Fra Angelico. Das hat – vor allem angesichts des Bilderzyklus’ in den Zellen von San Marco – seine Plausibilität, aber ich verspüre beim Gang durch diese Bilderwelt immer auch etwas Normatives und Ideologisches: „Es geht um eine Herrlichkeit, die ans Leid gebunden ist, und um ein Leid, das zur Herrlichkeit wird, ja selbst schon Herrlichkeit ist.“ [219] Ich habe meine Schwierigkeiten mit allen Verklärungsdarstellungen, vielleicht deshalb, weil schon der biblische Text eher an Waschmittelwerbung als an ein wirkliches Geschehen erinnert. Die Verklärungsdarstellungen sind in aller Regel Verklärungen Jesu – und eben nicht Darstellungen der Verklärung Jesu. Nur an wenigen Stellen tobt sich der frömmelnde Bilderkitsch so aus, wie gerade bei diesem Bildsujet.

Das sechste Kapitel heißt „Das Gebet“ und widmet sich „der Rolle der Kunst im Rahmen des persönlichen Gebets“ [213]. Besonders herausgestellt wird hier Fra Angelico. Das hat – vor allem angesichts des Bilderzyklus’ in den Zellen von San Marco – seine Plausibilität, aber ich verspüre beim Gang durch diese Bilderwelt immer auch etwas Normatives und Ideologisches: „Es geht um eine Herrlichkeit, die ans Leid gebunden ist, und um ein Leid, das zur Herrlichkeit wird, ja selbst schon Herrlichkeit ist.“ [219] Ich habe meine Schwierigkeiten mit allen Verklärungsdarstellungen, vielleicht deshalb, weil schon der biblische Text eher an Waschmittelwerbung als an ein wirkliches Geschehen erinnert. Die Verklärungsdarstellungen sind in aller Regel Verklärungen Jesu – und eben nicht Darstellungen der Verklärung Jesu. Nur an wenigen Stellen tobt sich der frömmelnde Bilderkitsch so aus, wie gerade bei diesem Bildsujet. Der zweite, der in diesem Kapitel besonders herausgestellt wird, ist Franz von Assisi. Und auch das ist ein Thema mit extremer Kitschgefährdung. Ich verstehe, was Verdon am Beispiel der Kunstwerke von Sassetta, Bellini und Cigoli sagen und vermitteln will, aber vor meinem inneren Auge sehe ich immer nur die Zerrbilder, auf die ich bei meinen Besuchen ganz normaler Kirchen und beim Durchblättern ganz normaler kirchlicher Schriften stoße.

Der zweite, der in diesem Kapitel besonders herausgestellt wird, ist Franz von Assisi. Und auch das ist ein Thema mit extremer Kitschgefährdung. Ich verstehe, was Verdon am Beispiel der Kunstwerke von Sassetta, Bellini und Cigoli sagen und vermitteln will, aber vor meinem inneren Auge sehe ich immer nur die Zerrbilder, auf die ich bei meinen Besuchen ganz normaler Kirchen und beim Durchblättern ganz normaler kirchlicher Schriften stoße.