Politik - Ästhetik - Theologie |

Wunder in Kunst, Wissenschaft und ReligionÜberlegungen anlässlich einer AusstellungAndreas Mertin

Es ist ein Verdienst der „Praxis für Ausstellungen und Theorie“, die diese Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen kuratiert, ziemlich deutlich das „weiße Rauschen“ rund um das Wort „Wunder“ und seine Phänomenwelt aufgewiesen zu haben. Eigentlich kann, recht betrachtet und gedeutet, fast alles ein Wunder sein – und so gesehen wiederum auch nichts.

WunderKommen wir nun aber zu der Ausstellung Wunder in Kunst, Wissenschaft, Religion in den Hamburger Deichtorhallen. Was zunächst einmal bei der Inszenierung fasziniert, ist der fast wissenschaftliche Versuchsaufbau. Innerhalb des bewusst neutral gestalteten „Grey Cube“ der Ausstellungsarchitektur haben die Kuratoren vier Schichten / Gruppen angelegt.

Diese Gliederung ist nachvollziehbar und zeigt doch zugleich auch die Problematik der Annäherung an das Thema. Denn die Aufteilung ist natürlich willkürlich, indem sie z.B. Rationalität einseitig der Wissenschaft zuordnet und nicht auch in den anderen Bereichen. Ich glaube nicht, dass diese Art der Zuordnung heute noch dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entspricht. Aber natürlich ist es eine populäre Aufteilung im Sinne von (Natur-)Wissenschaft – Magie/Religion – Subjekt/Gemeinschaft. Der Ausstellungsaufbau als Grey Cube bedingt aber auch, dass manche Inszenierungen einfach nicht funktionieren (können). Ich glaube nicht, dass man den ‚wunderbaren’ Charakter vieler religiöser Gegenstände sichtbar machen kann, indem man sie einfach nur zeigt. Ein Bischofsstab in einer Glasvitrine ‚funktioniert’ nicht einmal in einem Diözesanmuseum richtig, geschweige denn im aseptischen Umfeld eines „Grey Cube“. So etwas würde vielleicht mit den Nike-Schuhen eines Michael Jordan funktionieren, aber nicht mit elementar-religiösen Gegenständen, die konstitutiv auf den liturgischen Vollzug angewiesen sind. Ein Splitter vom Kreuz Christi ist im Kontext eines Museums eben doch nur ein kleines Stückchen Holz und nicht einmal im Ansatz mit dem vergleichbar (und damit auch nicht erfahrbar), was es im religiösen Vollzug im Rahmen einer katholischen Kircheninszenierung bedeutet. Wenn man es einmal seines liturgischen Kontextes entkleidet ist, verschwindet das Phänomen, es löst sich schlichtweg auf. (Und das hat primär weniger etwas mit seinem religiösen Charakter zu tun, als vielmehr mit dem Phänomen der Teilhabe, wie Theodor W. Adorno in seinem berühmten Aphorismus 143 In nuce der Minima Moralia ja überaus einsichtig werden lässt.[2])

Wenn freilich überhaupt ein Bild aus der Geschichte der Kunst ins Zentrum des Ausstellungsthemas eingeführt hätte, dann wäre dies sicherlich Masaccios Fresko aus der Brancacci-Kapelle in Florenz gewesen, das wie kein anderes das komplexe Thema des Verhältnisses von Kunst und Wunder, Diskurs und Glaube, Rationalität und Ritus spiegelt und von den Zeitgenossen auch so begriffen wurde.

Während bis dahin die Darstellungen dieser Geschichte ihren Fokus insbesondere auf das Wunder richteten, bei dem Petrus (wie von Jesus vorausgesagt) den Drachmen im Maul des Fisches findet, tritt bei Masaccio programmatisch der Diskurs in den Vordergrund, während das Wunder fast nebenher oder sagen wir besser: hintergründig geschieht.

Die Entmythologisierung der neutestamentlichen Erzählungen, die im 20. Jahrhundert in Deutschland noch für so viel Aufregung gesorgt hat, wird hier Anfang des 15. Jahrhunderts nahezu beiläufig vollzogen. Eine analoge Erfahrung vermittelt die Zusammenstellung / das Sammelsurium der Ausstellung nicht. Die gezeigten Kunstwerke erreichen nicht jene differenzierende Qualität, die Masaccios Arbeit auszeichnet. Aber auch die religiösen Objekte verfehlen ihre Wirkung. Nicht einmal die Intensität einer durchschnittlichen Wunderkammer wird erreicht. Noch in Martin Luthers satirischer Beschreibung des Reliquienkultes schwingt ja als Resonanz die ursprünglich Faszination der von ihm ätzend kritisierten bzw. imaginierten Gegenstände mit. („Drei schöne Haarlocken des Absalom, mit denen er an der Eiche hängen blieb. Doch dies erklärt man nicht als Reliquie, sondern als Wunder, wie in Rom der Strick des Judas in der St.-Peters-Kirche erklärt wird.“) In der Wunder-Ausstellung in den Deichtorhallen aber kommt es m.E. nur zu einer Art pittoreskem Interesse am Wunderlichen (und hier weniger im Sinne der interessierten Erfahrung, als vielmehr der medial vermittelten Erfahrung). Ob man so wirklich verstehen kann, was „Wunder“ bedeuten kann, ist mir doch fraglich. Wenn es aber nur um die Spiegelung des Phänomens der „Bezeichnung als Wunder“ geht, dann müsste die Inszenierung eine andere sein. Nehmen wir als Beispiel das Relikt der V2-Rakete, auf das der Besucher zu Beginn der Ausstellung trifft. Ja, selbstverständlich ist das ein Teil der so benannten ‚Wunderwaffe’ aus den Endzügen des Zweiten Weltkrieges. Aber ein Wunder im irgendeinem bedeutungsvollen Sinn dieses Wortes war sie nie und ist sie nicht. Als pittoreskes Accessoire einer vor allem verbalen Strategie der Nationalsozialisten, gegen das sich abzeichnende Ende des Regimes und des Krieges noch Kräfte zu mobilisieren, ist es de facto eigentlich nur zynisch, also ein Missbrauch des Wortes „Wunder“. Den Authentizitätsfetischismus, der dazu führt, dass man nun auch noch ein Fragment der V2 präsentiert (an dem ja niemals das Etikett Wunder, sondern eher das der gescheiterten Hoffnung klebte), finde ich eher erschreckend. Wichtig wäre gerade an dieser Stelle gewesen, dem ideologischen Gebrauch der Bezeichnung „Wunder-Waffe“ analytisch nachzugehen: „Die Verbindung der Worte ‚Wunder’ und ‚Waffe’ verweist auf den bemerkenswerten Kontrast zwischen dem ‚Hightech’ auf der Anwendungsseite und der auffälligen Ablehnung der etablierten Wissenschaft (Deutsche Physik, Welteislehre) und dem Hang zur mystischen Weltanschauung (Ariosophie, Ahnenerbe) in der nationalsozialistischen Elite.“[3] Und wenn dann als nächstes Andreas Gurskys Foto von einem Formel 1 Boxenstopp gezeigt wird, sozusagen unter dem Stichwort „Wunder der Technik“, konstruiert man eine ganz unselige Kontinuität. Dabei ist die Rede vom Wunder der Formel 1-Technik kaum verbreitet. Und das Bild von Gursky zeigt ja gerade die Konstruktionsabhängigkeit des Ganzen. Mit der Arbeit von James Turell befinden wir uns eher im Bereich der Faszination, aber kaum des eigentlichen Wunders (allenfalls, wie die taz ironisch anmerkt, im Bereich des blauen Wunders[4]). Nicht nur hier fragt man sich, was die Auswahl der Kunstwerke begründet hat. Auch bei der Arbeit von Dieter Krieg ist mir nicht einsichtig, aus welcher Logik sie an die Wand geraten ist. Es kann doch nicht wirklich sein, dass sie einfach für das Neue steht, weil sie der Frage nachgeht, „was die Farbe an Formgebung und Räumlichkeit mit sich bringt“ (so der Katalog).Das ist zu oberflächlich.

Selbstverständlich gibt es auch gute Arbeiten in der Ausstellung, es sind aber nicht zwingend die mit dem besten Beitrag zur Thematik. Mir gefällt das „Starship“ von Bjørn Dahlem als wunderbar ironische wie poetische Metapher, die allen Mystifizierungen Hohn spricht. Aber insgesamt überwiegt der Eindruck des Willkürlichen und Zusammenhanglosen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass eine solide kuratorische Begriffsdifferenzierung zwischen Staunenswertem, Geheimnis, Wunder, Überraschung, Wunderklamauk etc. vermieden wurde. So hat man das Gefühl, alles müsste irgendwie etwas miteinander zu tun haben. Hat es aber nicht. Insofern erinnert die Ausstellung dann doch an eine mittelalterliche Wunderkammer, in der alles Mögliche an einem Ort zusammenkommt und nur dadurch als miteinander verbunden scheint, weil es an diesem Ort präsentiert wird. Aber ehrlich gesagt: im Zweifelsfall gehe ich lieber in eine mittelalterliche Wunderkammer als in diese Ausstellung. In der Wunderkammer ist alles stimmiger und zugleich viel ironischer und aufklärerischer, weil in der Wunderkammer ein Wunder gegen das andere streitet und sie sich so gegenseitig aufheben. In der Wunderkammer wird das Wunder als das erkennbar, was es ist: ein poetischer Beitrag zur Verzauberung der Welt. Das hätte auch die Ausstellung zeigen können. Anmerkungen |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/75/am382.htm

|

Wer nach dem Besuch der

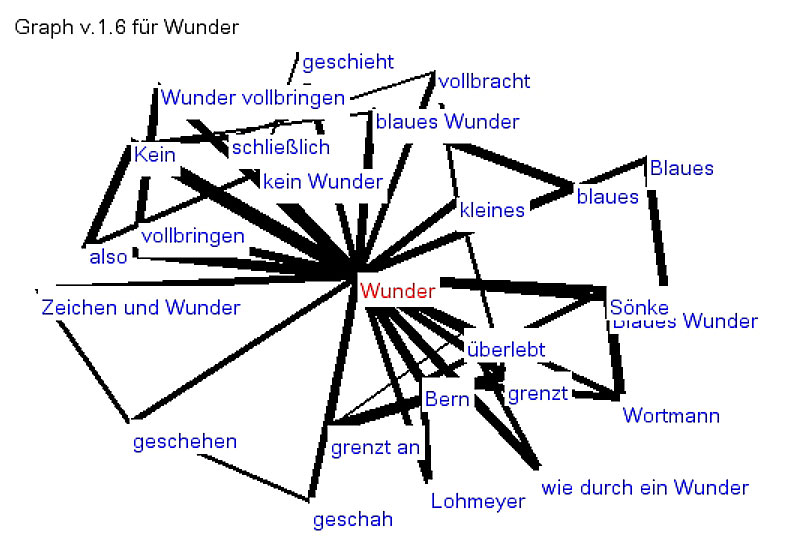

Wer nach dem Besuch der  Der Alltagsgebrauch des Wortes Wunder in der deutschen Sprache fokussiert sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend auf den säkularen Gebrauch und depotenziert den ursprünglich erhabenen Ton des Wortes. Wer im korpuslinguistischen Lexikon der Universität Leipzig das Wort „Wunder“ eingibt, stößt auf den nebenstehenden Befund. Danach kommen mehrfach Worte aus dem Umfeld von Sönke Worthmanns Film „Das Wunder von Bern“ vor. Das heißt, dass zumindest im Bereich der öffentlichen Print-Berichterstattung der Gebrauch des Wortes Wunder sich nicht zuletzt auf das Phänomen des Kinofilms „Das Wunder von Bern“ fokussiert. Das setzt aber schon einen medial gebrochenen Umgang mit dem Wunder voraus. Es wird nicht mehr von einem Wunder berichtet, sondern die Geschichte eines Ereignisses erzählt, dass in der Erinnerung als Wunder etikettiert wurde.

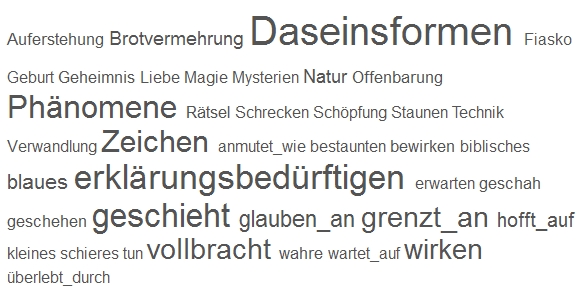

Der Alltagsgebrauch des Wortes Wunder in der deutschen Sprache fokussiert sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend auf den säkularen Gebrauch und depotenziert den ursprünglich erhabenen Ton des Wortes. Wer im korpuslinguistischen Lexikon der Universität Leipzig das Wort „Wunder“ eingibt, stößt auf den nebenstehenden Befund. Danach kommen mehrfach Worte aus dem Umfeld von Sönke Worthmanns Film „Das Wunder von Bern“ vor. Das heißt, dass zumindest im Bereich der öffentlichen Print-Berichterstattung der Gebrauch des Wortes Wunder sich nicht zuletzt auf das Phänomen des Kinofilms „Das Wunder von Bern“ fokussiert. Das setzt aber schon einen medial gebrochenen Umgang mit dem Wunder voraus. Es wird nicht mehr von einem Wunder berichtet, sondern die Geschichte eines Ereignisses erzählt, dass in der Erinnerung als Wunder etikettiert wurde. Etwas anders sieht es aus, wenn man das statistische Wortprofil für „Wunder“ recherchiert, das sehr viel stärker die wechselhafte Gebrauchsgeschichte des Wortes spiegelt. Dazu gehören skurrile Dinge, wie das Wort Daseinsformen

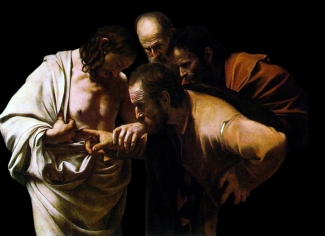

Etwas anders sieht es aus, wenn man das statistische Wortprofil für „Wunder“ recherchiert, das sehr viel stärker die wechselhafte Gebrauchsgeschichte des Wortes spiegelt. Dazu gehören skurrile Dinge, wie das Wort Daseinsformen Und auch vom elementar-dialektischen Geschehen auf der Darstellung des Ungläubigen Thomas nach Caravaggios Vorlage bleibt in die Ausstellungskonzeption wenig übrig als ein hinter einem spiegelndem Glas dunkel zu erahnendes Bild. Interessanterweise kam nicht einmal mehr der innovative Kunstcharakter der Arbeiten Caravaggios zur Geltung, der damals ganz Europa begeistert hat und dieses Werk zu einen der am häufigsten kopierten Werke werden ließ. Nur ansatzweise vermittelt der in der Seitenwunde Christi wühlende Finger des Thomas etwas von der Brisanz, die die Ausstellung auszeichnen könnte, wenn sie dieses Bild (gut ausgeleuchtet und meinetwegen auch nur als Museumskopie) ins Zentrum gestellt hätte und es als heuristischen Schlüssel für die Erschließung der gesamten Fragestellung verwendet hätte. Dann aber hätte man die moderne Architektur hinter sich lassen müssen und dem Bild etwas davon wieder geben müssen, was es „ursprünglich“ auszeichnete – ein religiöser und kultureller Kontext.

Und auch vom elementar-dialektischen Geschehen auf der Darstellung des Ungläubigen Thomas nach Caravaggios Vorlage bleibt in die Ausstellungskonzeption wenig übrig als ein hinter einem spiegelndem Glas dunkel zu erahnendes Bild. Interessanterweise kam nicht einmal mehr der innovative Kunstcharakter der Arbeiten Caravaggios zur Geltung, der damals ganz Europa begeistert hat und dieses Werk zu einen der am häufigsten kopierten Werke werden ließ. Nur ansatzweise vermittelt der in der Seitenwunde Christi wühlende Finger des Thomas etwas von der Brisanz, die die Ausstellung auszeichnen könnte, wenn sie dieses Bild (gut ausgeleuchtet und meinetwegen auch nur als Museumskopie) ins Zentrum gestellt hätte und es als heuristischen Schlüssel für die Erschließung der gesamten Fragestellung verwendet hätte. Dann aber hätte man die moderne Architektur hinter sich lassen müssen und dem Bild etwas davon wieder geben müssen, was es „ursprünglich“ auszeichnete – ein religiöser und kultureller Kontext.

Und da, wo es heikel geworden wäre, wo die Ausstellung wirklich etwas riskiert hätte, da kneift sie. Etwa wenn sie die Seligsprechung der Katharina von Emmerick dokumentiert, aber genau an dieser Stelle nicht ins Detail geht. Denn zumindest kam schon 1819 „der mit der staatlichen Untersuchung des Falles Emmerick betraute Dr. Clemens Maria Franz von Bönninghausen zu dem Schluss, die Stigmata der Nonne seien mit mechanischen Mitteln beigebracht worden und nicht übernatürlichen Ursprungs.“

Und da, wo es heikel geworden wäre, wo die Ausstellung wirklich etwas riskiert hätte, da kneift sie. Etwa wenn sie die Seligsprechung der Katharina von Emmerick dokumentiert, aber genau an dieser Stelle nicht ins Detail geht. Denn zumindest kam schon 1819 „der mit der staatlichen Untersuchung des Falles Emmerick betraute Dr. Clemens Maria Franz von Bönninghausen zu dem Schluss, die Stigmata der Nonne seien mit mechanischen Mitteln beigebracht worden und nicht übernatürlichen Ursprungs.“