Politik - Ästhetik - Theologie |

ParatanzZum Verhältnis von Tanz und WahnsinnKarin Wendt

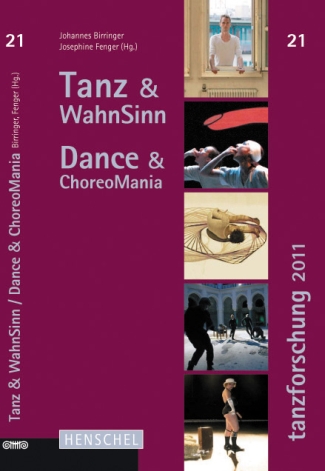

In ihrer Einführung schreibt sie: „Was uns an der gemeinsamen Kulturgeschichte von Tanz und Wahnsinn besonders interessiert, sind die interdisziplinären tanzwissenschaftlichen Annäherungen und Reflexionen des Themas im zeitgenössischen Theatertanz und in der Tanztherapie.“ Dabei geht sie von einer Art inneren Verbindung zwischen Tanz und Wahnsinn aus: „Tanz – als zuweilen unbewusste – Bewältigungsstrategie wahnhafter Krisenzustände begleitet das Niveau des Wahnsinns – nach Foucault verstanden als Gegendiskurs zur Normalität, also als mentale und ästhetische Anarchie.“ Dem Tanz kommt also nach Fenger eine Scharnierfunktion zu: Er ist „Ausdruck und Bewältigung des Wahnsinns zugleich“. Ausdruck findet der Wahnsinn im Tanz einmal als Widerständiges („Rebellion des Körpers“) und zum anderen als Widerstand („Rebellion durch den Körper“). Warum, so fragt der coeditor Johannes Birringer, wird Wahnsinn aber überhaupt mit Tanz in Verbindung gebracht? „Why would bodies that appear to behave paradoxically or paranormally be associated with dancing at all, rather than with illness?“ Das ist in der Tat eine schwer zu beantwortende Frage. Birringer betont, wie schwierig es ist, den Begriff des Wahnsinns über die kulturhistorische Varianz hinaus, also unabhängig von den Themenfeldern, in denen er verhandelt wird, überhaupt zu verwenden. Er bleibt grundlegend problematisch, da die Begriffe „Tanz“ und „Wahnsinn“ nicht auf derselben Ebene liegen, sondern ein Phänomen auf der einen und eine Sprachregelung auf der anderen Seite bezeichnen. Ziel der Publikation ist es daher, sich den verschiedenen Paradoxien zu nähern, die bereits die Idee einer Verbindung zwischen Tanz und Wahnsinn impliziert. „Our book shows ways of approaching the various paradoxes built into the idea of linking dance to madness.“ Dennoch machen beide Herausgeber m.E. die Annahme einer irgendwie substantiell gearteten Verbindung, und zwar insofern, als sie immer wieder auf den „heilenden“, einen „therapeutischen“ oder mindestens „ausdrückenden“ Aspekt des Tanzens abheben. Für mich bleibt hier der Schatten eines Vorurteils, das ich mir stärker problematisiert gewünscht hätte. Vor allem die Zusammenstellung im Titel des Buches scheint auf diese populäre Einstellung, dass der Tanz eine besondere Nähe zum Verrücktheit besitzt, zu setzen. Die Vorstellung zu belegen, dass es zwischen der Tatsache, dass Menschen (und Tiere) tanzen und der Tatsache, dass Menschen (und Tiere) verrückt werden können, eine substantielle Verbindung gibt, dürfte jedoch genau so (wenig) erfolgversprechend sein wie die Idee einer zwangsläufigen Verbindung etwa von „Kunst und Wahnsinn“, von „Literatur und Wahnsinn“, „Arbeit und Wahnsinn“ o.ä. Abgesehen von diesem generellen Vorbehalt gegenüber einem vielleicht etwas zu leicht geschlossenen Link bietet der Band m.E. einen interessanten Einblick in die zeitgenössische Tanzforschung unter der Perspektive von Krankheit und Vorurteil, mit Blick auf Alteritätserfahrungen und als vielfältige Reflexion über den Körper als das Unverfügbare. Erkenntnisleitend – und das zeigen die AutorInnen ja auch – ist also weniger die Frage, warum sondern wie beides zusammengedacht wird. In 19 Aufsätzen gehen die AutorInnen der Fragestellung aus kultur- und medizinhistorischer, aus philosophischer, künstlerischer und therapeutischer Perspektive nach. Unterteilt in fünf Kapitel findet man Texte zur Geschichte des Wahnsinns im Tanz (I), zum Tanz als Therapie (II) und als Wahn (III), zum Verhältnis von Tanz und Wahnsinn im künstlerischen Tanz (IV) und schließlich zum Tanz als „repräsentationale Propaganda“ (Helmut Ploebst) (V). Tanzphänomene, die man eher schlagwortartig zu kennen meint wie etwa den Tanz der Mänaden im Dionysos-Kult oder die Veitstänze des Mittelalters werden eingehend erläutert und historisch situiert, so dass man sie neu einordnen lernt. So auch der Tanz der Salome, der erst im Laufe seiner neutestamentlichen Rezeption überhaupt eine erotische Komponente bekommen hat, die dann im Hysterie-Diskurs des 19. Jahrhunderts gänzlich ausgespielt wurde und nicht zuletzt bei (deutschen) Theologen bis heute gerne als Bild der femme fatale herangezogen wird. Von da aus, dies kann Hanna Walsdorf in ihrem Beitrag „'Rasend wie ein Hexenkessel'. Zur Salomanie bei und nach Oscar Wilde“ zeigen, war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur antisemitischen Version der „schönen Jüdin“, die „nicht jüdische Männer“ verführt. Solche Reflexionen zum (fatalen) Wandel eines Motivs sind spannend und lehrreich. Sehr konzentriert nähert sich Nicolas Salazar-Sutil dem Thema und unterscheidet ausgehend vom Schizophrenie-Diskurs des 20. Jahrhunderts zwei Bewegungen: Alltäglich sind unsere Bewegungen, wenn sie uns (als unbewegtem) Subjekt folgen – wir also handeln oder meinen zu handeln. Wenn wir jedoch als vermeintlich unbewegtes Subjekt davon eingeholt werden, dass wir im Grunde immerzu und ungerichtet irgendwie in Bewegung sind, erfahren wir dies als „anormale Bewegung“, die gleichsam auf uns zurückschlägt. Diese Dynamik nennt Salazar-Sutil den „Paradance“. Das Ergebnis ist, dass wir uns bewegen ohne uns zu bewegen, oder genauer: dass wir unsere Bewegungen ohne einen bestimmten Sinn erfahren – es sind Bewegungen, die zu nichts führen, selbst-reflexive Bewegungen, die im Grunde Stillstand bedeuten. „The result is that you move without ever finding yourself anywhere else. Put differently, in paradance the mover moves in such a way that he finishes where he started, thus regressing to a point of motionlessness. He remains in the same spot, uncommunicated. Even when dancing solo, with no-one else present or watching, the dancer expresses something outside himself, because dance is a means of finding the difference between the inside and the outside, the I and the Other, the predicate and the subject (...) This division founders in paradance. The paradance dances with no partner other than his own. There is no inside-outside: like the Moebius strip, or the wild cat in the cage, or the autist. Movement is not movement – hence the paradoxical equation.“ (S 226) Diese Beschreibung finde ich außerordentlich einleuchtend. Ich vermute, dass ein weiter Teil der Performance-Kunst und viele Beispiele der frühen Videokunst genau diese Dynmaik einer Bewegung ohne Bewegung, eines paradoxen Gleichgewichts, den Tanz als Paratanz exemplizieren. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/75/kw68.htm

|