Paradigmen theologischen Denkens II |

Das Kreuz mit dem KreuzEin Buch zur visuellen Kommunikation der KreuzestheologieAndreas Mertin

Die Frage ist: Wie verbindet sich die eine Kreuzigung, von der wir in der Gegenwart zu sprechen pflegen, jenes Kreuz, das wir oftmals verherrlichen und anbeten, zur Geschichte all der anderen Kreuzigungen im römischen Reich? Wieso können wir sagen „das“ Kreuz und nicht die Kreuze? Wie konnte ein römisches Tötungsinstrument für Sklaven (Cicero: „Was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren“) zum positiven Symbol werden und im späten 20. Jahrhundert zum eher abschreckenden Phänomen? Wenn wir heute das Wort „Kreuzigung“ hören, steigt uns nicht mehr der Geruch des Todes und der Verwesung in die Nase, sondern allenfalls Weihrauch, wir memorieren Tausende von Kreuzigungsdarstellungen aus der Geschichte der Kunst, von triumphierenden Christusdarstellungen bis zum Pestkreuz des leidenden Christus, vom Christus, der sein Kreuz zerschlägt bis zum „Hab-Dich-Lieb-Jesus“ des 19. Jahrhunderts. Mit dem Wort „Kreuz“ selbst pflegen wir heute allerdings im Alltagsgebrauch eher das „Deutsche Rote Kreuz“ zu assoziieren, wie der Blick auf den Graphen aus dem Wortschatz der Uni Leipzig zeigt. Zwar tauchen die Worte Jesus und Christus im Kontext auf, im Zentrum aber steht das Deutsche Rote Kreuz. Erst beim präziseren Wort „Kreuzigung“ wird die Sache eindeutig und der Kontext des Christentums wird erfasst. Wie steht es also um das Kreuz in phänomenologischer Perspektive? Macht es überhaupt noch irgendeinen Sinn, vom Kreuz als Zeichen zu sprechen? Genau diesen Fragen widmet sich das jüngst erschienene Buch: Hans-Günter Heimbrock schreibt zu den Intentionen: „Ich möchte dem genauer nachgehen, wie Menschen heute, Kinder und Erwachsene, theologische Profis und theologische Laien, die für christliche Theologie zentrale Botschaft vom Kreuz in Begegnung und Auseinandersetzung mit visuellen Gestaltungen der Kreuzesbotschaft erschließen.“ Es geht also nicht allein um eine theologische Erschließung der Kreuzesbotschaft, sondern vor allem um deren visuelle Kommunikation. Und Heimbrock fügt erläuternd hinzu: „Das ist eine etwas andere Frage als die nach einer theologischen Interpretation von bestimmten Kunstwerken, auch wenn die ikonografische Tradition der Kreuzesdarstellungen sicher gelegentlich berührt wird. Mich interessiert hier ein Zugang zum Kreuz, der nicht Kunstinterpretation, sondern ästhetische Praxis, den Umgang von Menschen mit dem Kreuz ins Zentrum rückt.“ (11f.) Als kulturellen Kontext bestimmt Heimbrock für seine phänomenologische Untersuchung die „nach-christliche Epoche“ (12). Das Buch entfaltet sich in zwölf Kapiteln und unter vier Fokussierungen:

In den Annäherungen (21-56) geht es zunächst darum, dem Phänomen in der Lebenswelt auf die Spur zu kommen. Wo stoßen wir auf Gestaltungen des Kreuzes, erwartungsgemäß, aber auch unvermutet? Wenn wir uns selbst oder andere befragen, welche Bedeutung werden dann visuellen Gestaltungen des Kreuzes zugeschrieben? In den Vertiefungen (57-124) geht es dann um mehr theoretische Überlegungen zur Gestaltwahrnehmung. Was muss man sich unter Gestalttheorie vorstellen, welche Ausformungen der Gestalttheorie gibt es – auch in pädagogischer Hinsicht? Wie hat sich die Kreuzsymbolik in religions- und christentumsgeschichtlicher Perspektive entwickelt? Wie ließe sich ein theologischer Gestalt-Begriff unter Rückgriff auf Dietrich Bonhoeffer, Hans Urs von Balthasar, Paul Tillich und Henning Luther entfalten? In den Schritten zur Praxis (125-176) geht es um die Relevanz des Themas in den pastoraltheologischen Handlungsfeldern, also zum einen in der religionspädagogischen Praxis (Lern-Wege ästhetischen Weltverhaltens) und in der pastoralen Praxis (Kreuzes-Theologie: Berufliche Gestaltpraxis und theologische Lernprozesse). Aber es geht auch darum, zu prüfen, ob noch im Verstummen, sprich der Gestalt-Verweigerung gestalttheologisch etwas zu erkennen ist. Im Abschnitt An der Oberfläche (177-227) geht es zunächst um zwei Konkretisierungen: die juristischen Auseinandersetzungen rund um das Kruzifix in der bundesrepublikanischen Gesellschaft; und um „das Kreuz als kirchliches Markenzeichen“, d.h. um die Werbekommunikation der Evangelischen Kirche. Im dritten Abschnitt geht es dann um das Ziel: eine veritable Gestalt-Theologie am Beispiel des Kreuzes. Als aufzunehmenden Impuls benennt Heimbrock abschließend: „Das Kreuz wahrzunehmen im phänomenologischen wie im theologischen Sinne heißt von den hier zusammengetragenen Wahrnehmungen und Überlegungen auch die Folgen und Möglichkeiten seiner Geschichte heute neu zur Geltung zu bringen. Dabei müssen theologische Reflexion, künstlerische Inszenierung und gesellschaftlich-politisches Handeln keineswegs unverbunden nebeneinander stehen.“ (227) Das Projekt der an der Gestalt orientierten Phänomenologie evangelischer Einsichten ließe sich fortsetzen. Am Ende könnte so etwas wie eine kleine phänomenologische Bibliothek des Protestantismus stehen. Phänomene, die untersucht werden könnten, wären der Raum, der Segen, das Abendmahl, die Rechtfertigung. Die Frage z.B., wie Rechtfertigung im Protestantismus visuell Gestalt gewinnt, war im 16. Jahrhundert leicht zu beantworten, im 21. Jahrhundert wird es schon schwerer. Kritische NotizenIch möchte nun noch einige Anmerkungen machen zu dem, was mir im Verlauf der Lektüre unter der besonderen Fragestellung unserer Zeitschrift aufgefallen ist. Denn einer der Kernpunkte des Buches ist ja die Auseinandersetzung mit künstlerischen Gestaltwerdungen des Kreuzes, auch wenn für Heimbrock der Kunstcharakter nicht zwingend im Vordergrund steht. Wie bereits erwähnt, beginnt Hans-Günter Heimbrock seine Annäherungen mit Begegnungen mit dem Kreuz im ganz normalen Alltag, so wie auch der Leser ab und an auf Kreuz-Figuren stößt. Dazu gehört etwa ein Foto im Rahmen einer Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum. In einem dunklen Raum zeichnet sich durch den Lichtschein ein Kreuz auf dem Boden ab, über das der Besucher mit seiner Begleiterin ins Gespräch kommt.

Wer das nicht weiß, muss darüber nachdenken, warum und in welchen Kontexten Sonnenlicht auf dem Boden eines Raumes ein Kreuz generieren kann. Das Bild freilich ist ein Dokument, es dokumentiert eine Situation vor Ort. Das Kreuz taucht keineswegs zufällig auf dem Foto in der Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum auf, sondern ist im doppelten Sinne bewusst platziert: als berühmtes Architekturfoto (von Mitsuo Matsuoka, der zahlreiche Bilder von dieser Kirche gemacht hat) und als religiöses Foto, insofern die Rauminszenierung mit dem Kreuzspalt in der Wand explizit darauf angelegt ist, derartige Schattenbildungen zu generieren und die Berühmtheit dieser Kirche sich genau auf diesen Tatbestand bezieht, der schon an eine „Sakralität der Leere“[2] denken lässt. Vielleicht ist dieses Foto aber auch paradigmatisch für die Begegnung mit dem Kreuz in der Gegenwart – man kann ihm gar nicht unbefangen, sozusagen naiv begegnen. Wo immer wir auf es stoßen, ist es immer schon vom Christentum dominiert, und oftmals sogar wie hier: konstruiert. Das Kreuz gehört – anders als die Kreuzestheologie – zu den Offensichtlichkeiten unseres Lebens, zu seiner Oberfläche – schwer, ihm zu entgehen, noch schwerer, es in diesem Zusammenhang zu deuten. Heute ist es zudem noch popkultureller, kunstgeschichtlicher, touristischer und religionskritischer Gegenstand. Im nächsten Schritt nimmt Heimbrock konkrete Kreuz-Gestalten in Augenschein (33ff.). Ein Beispiel ist eine Arbeit der Künstlerin Madeleine Dietz in der Pauluskirche in Kelkheim im Vordertaunus. Zu den Intentionen der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit schreibt Heimbrock:

Ich bin mir nicht sicher, ob ich nachvollziehen kann, was Heimbrock intendiert. Historisch war es ja gerade so, dass Kunstwerke in Kirchen dazu dienten, „dass Menschen kognitive Gehalte theologischer Informationen, die sie zuvor gedanklich aufgenommen haben, ... aus der Anschauung des Kunstwerkes reproduzieren“. Das zumindest ist die Bestimmung, die Papst Gregor der Große um das Jahr 600 der Kunst zugewiesen hat:

Nach Gregor dem Großen erfahren die Menschen etwas in der Predigt, was ihnen wieder in den Sinn kommt, wenn sie die Kunstobjekte in der Kirche betrachten, denn nachlesen können sie es wegen ihres Analphabetismus nicht. Dagegen weist er die Idee, man könne die Theologie aus dem künstlerischen Material sozusagen selbst erheben, klar ab. Ohne Kontext und Kreuzespredigt, so würde Gregor sagen, ist das Objekt von Madeleine Dietz ein konkretes, d.h. am Material orientiertes Kunstwerk aus Stahl und getrockneter Erde, bei dem die in den Stahl geschnittenen Auslassungen eine Kreuzform bilden.

Aus der nahezu unbegrenzten Vielfalt von Lesarten, die ein derartiges Objekt etwa in einem Museum oder einer Galerie in Gang setzen würde, wird in einer Kirche offenkundig eine bestimmte Perspektive, unter der es nur noch wahrgenommen wird, das heißt wir erhalten ein eingeschränktes Spektrum von Deutungsmöglichkeiten. Wäre es allerdings nur eine Darstellung der oder ein Ausdruck von Kreuzestheologie, wäre es gar kein Kunstwerk, sondern ein Objekt des religiösen Designs, schlimmstenfalls religiöses Kunsthandwerk. Das ist wohl das Risiko aller Kunst seit Beginn der Moderne, dass ihre Autonomie eine so unendlich fragile ist und so leicht unterlaufen wird. Die von Heimbrock relativierte Frage nach dem Kunstcharakter des Objekts erweist sich so als zentrale Frage. Und diese Frage ist keine nach der ästhetischen Wahrnehmung des Objekts, sondern nach seiner Kunsthaftigkeit. Kann ein Objekt in einer Kirche überhaupt noch Kunst sein? Interessant ist doch, dass die Studierenden von Heimbrock das Kunstobjekt von Madeleine Dietz vor allem als Ausdrucksobjekt interpretieren. Wenn in einer Kirche etwas hinter dem Altar hängt, muss es Ausdruck von etwas sein. Und dann prüft man, ob der so wahrgenommene oder unterstellte Ausdruck mit der eigenen Vorstellung übereinstimmt. Vermutlich machen wir das alle so, aber man sollte sich vergegenwärtigen, wie stark dadurch die Eigensprachlichkeit der Kunst eingeschränkt wird. Eigentlich braucht es gar kein Kunstwerk zu sein, das wir da betrachten. Die Frage, die sich mir da stellt, ist die, ob unter dem Aspekt der Gestaltwahrnehmung nicht automatisch ein modernes Kunstwerk zu einem Ausdrucksobjekt wird.

Wenn eine Kirchengemeinde ihren Altarraum mit einem Objekt mit Kreuzgestalt ausstatten will, dann könnte sie einen Handwerker beauftragen. Der wird nach einer Vorlage den Konventionen seines Berufs entsprechend ein Kreuz herstellen. Oder die Gemeinde könnte einen religiösen Kunsthandwerker, also einen Spezialisten für die objektorientierte Erzeugung religiöser Gefühle beauftragen. Oder einen Designer, der ein Objekt entwerfen wird, das auf den Punkt genau die Gegenwart bzw. den Geist der Zeit einfängt. Oder einen Architekten, der ein Kreuz gestalten wird, das sich in den Gesamtraum einpasst. Oder man beauftragt einen Künstler – der auch all das machen kann, was die anderen gerade Benannten getan haben, nur hat das noch nichts mit dem Kunstcharakter seines Werkes zu tun. Es ist das außerästhetische Substrat. Wahrgenommen und gemessen wird der Künstler am Kunstcharakter seines Objektes. Selbstverständlich kann ich den Künstler auch nach der handwerklichen Qualität seiner Arbeit beurteilen. Oder nach der religiösen Anmutungsqualität. Oder nach der Modernität der Objektgestalt. Oder nach der kontextuellen Einpassung. Aber das sind jeweils nicht kunstspezifische Urteile. Mein Kunsturteil – Kant sagt: mein Geschmacksurteil – muss sich auf den Kunstcharakter beziehen. Wenn wir also die Gestalt eines von einem Künstler gestalteten Kreuzes wahrnehmen – was für eine Urteilsform wenden wir dann an? Aisthetisch sind die Urteile alle – insofern sie von der sinnlichen Gestalt ausgehen. Aber sind es ästhetische Urteile? Worauf ich mit meinen kleinen Exkurs nur hinweisen möchte ist, dass es wenig Sinn macht, Kunstwerke in den theologischen Blick zu nehmen, um dann explizit ihren Kunstcharakter auszublenden. Wenn wir uns im religiösen Kontext auf Kunstwerke einlassen, dann sollten wir auch die ihnen adäquate Rezeptionsform pflegen. Das wäre im 20. und 21. Jahrhundert nicht zuletzt eine formale Betrachtung der Arbeit, bei einem Kunstwerk aus dem Bereich der konkreten Kunst wie bei Madeleine Dietz eine am künstlerischen Material orientierte Betrachtung. Wenn es gut läuft, dann ergibt sich aus dieser Betrachtung eine Erkenntnis, die sich dann auch religiös qualifizieren lässt, so dass wir davon ausgehen können, dass wir religiöse Erfahrungen mit ästhetischen Erfahrungen machen.[4] In den Schritten zur Praxis skizziert Heimbrock kritisch die Verabschiedung der Kreuzestheologie im 21. Jahrhundert wie sie sich etwa bei Klaus Peter Jörns darstelle. Dies sei „eine schleichende Verharmlosung der Gottesvorstellung“. Wenn Heimbrock freilich hier weniger dogmatisch-theologisch, sondern mehr gestalttheoretisch-phänomenologisch argumentieren würde, müsste er einräumen, dass der skizzierte Bruch mit der Kreuzestheologie bereits in die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert zu datieren ist, phänomenologisch deutlich sichtbar am Triumphzug der 1839 entstandenen Christusstatue von Bertel Thorvaldsen aus der Kopenhagener Frauenkirche, die sich aber ihrerseits schon auf das Vor-Bild des Gemäldes „Die klugen und die törichten Jungfrauen“ von Peter von Cornelius bezieht. Klaus Peter Jörns ratifiziert doch empirisch-theologisch nur noch, was sich phänomenologisch bereits seit dem Ende des 18. Jahrhunderts abzeichnet. „Jesus der Freund“ ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, das das Bürgertum bereitwillig aufgegriffen hat. Es ist das 20. Jahrhundert mit seinen überaus beeindruckenden Kunstwerken, welches die Kreuzestheologie wiederentdeckt und Gestalt werden lässt. Bilder von Francis Bacon, von Graham Sutherland oder von Herbert Falken sind doch extreme Zuspitzungen und gerade keine „schleichende Verharmlosung“.

Noch etwas anderes ist mir aufgefallen. Es scheint Heimbrock wichtig zu sein, Theologen und Pfarrer nicht in die Pflicht der kunsthistorischen Kompetenz zu nehmen. An mehreren Stellen des Buches hebt er dies explizit hervor, z.B. auf S. 150: „Es wäre sicher abwegig, von Pfarrerinnen zu verlangen, dass sie nun auch Profis in Sachen christlicher Kunst werden sollen.“ Da frage ich mich: Wer sollte denn sonst Profi in Sachen christlicher Kunst sein, wenn nicht die Pfarrerinnen und Pfarrer? Sollen wir das Geschäft den Studierenden der Kunstgeschichte überlassen, die von evangelischer Theologie nun überhaupt keine Ahnung haben? So steuern wir sehenden Auges auf eine kulturelle Katastrophe zu, in der Kulturhermeneutik von Theologen betrieben wird, die von Kultur keine Ahnung haben und christliche Ikonographie von Kunsthistorikern, die sich nicht um Theologie scheren. Nein, selbstverständlich gehört eine substantielle Kenntnis der christlichen Kunst und Kulturgeschichte zu den elementaren Anforderungen pastoraler Arbeit in der Gegenwart. Ich bin es leid, ständig auf Theologinnen und Theologen zu stoßen, die in ihren Kirchen Kunstwerke der vorreformatorischen Zeit oder der Gegenreformation haben, diese als Ausdruck von Kulturgeschichte vorstellen, aber nicht im Ansatz wissen, wie sich das zu ihrer eigenen Theologie oder der Theologie der Gemeinde in Beziehung setzt. Sie verachten so die Kunst, ihre Gemeinde und ihre eigene Theologie gleichzeitig. Ja ich weiß, Pfarrerinnen und Pfarrer werden mit immer mehr Aufgaben belegt und müssen zusehen, wie sie sich dazu professionell verhalten können. Wenn sie aber nicht einmal mehr professionell in der Kultur verorten können – und dazu gehört eine elementare Kenntnis der Kulturgeschichte und der kulturellen Gegenwart – dann sehe ich nicht, was sie eigentlich über die pure Verkündigung der Botschaft hinaus noch gegenwartsrelevant sagen können.

Ganz konkret am Beispiel des Kreuzes: Im Vergleich der Kruzifixe von Cimabue (1287-88, links) und dessen Lehrling Giotto (1290-1300, rechts) lässt sich die Entwicklung in der Kunst von der idealisierenden Darstellung hin zur realistischeren und damit auch menschlicheren Darstellung gut studieren. Giotto hat sein Kruzifix in Kenntnis des Oeuvres von Cimabue geschaffen und ist bewusst davon abgewichen. Zwar finden wir schon bei Cimabue bestimmte humanisierende Züge, aber erst bei Giotto bekommen die Figuren eine Natürlichkeit, die sie als Abbilder realer Menschen wahrnehmbar werden lassen. Während bei Cimabue ein idealer und keinesfalls ein realer Mensch am Kreuz hängt, ein Körper zudem, der so auch gar nicht hängen könnte, ist es bei Giotto der Vere homo, der Mensch von der Straße, der das Leiden trägt. Wenn aber das Menschliche in die Darstellung des Göttlichen eindringt, verändert sich die Wahrnehmung von Religion und Kunst grundsätzlich, die Kunst entsakralisiert und säkularisiert sich. Lange vor der Reformation ist hier der Mensch gefragt. Nun meine Frage: Ist es nicht eine notwendige Anforderung an heutige Pfarrerinnen und Pfarrer, dass sie das erkennen und benennen können? Ich reise mit (katholischen) Lehrerinnen und Lehrern nach Florenz, um genau das mit ihnen vor Ort zu studieren und einsichtig zu machen: Wie sich in der Gestaltwahrnehmung Theologie ändert. Wie man das ein-sehen und vermitteln kann. Unter welchen theologischen Voraussetzungen Cimabue und unter welchen Giotto „Recht“ hat. Dass jeder genuin (auch als Nicht-Theologe) eine Theologie in die Betrachtung einbringt, die in der Kontroverse zwischen Giotto und seinem Lehrer Stellung bezieht. Und von hier aus lässt sich ohne Schwierigkeiten eine Verbindung zu dem „Kreuz“ von Madeleine Dietz ziehen, bei dem es eben auch um konkrete Materialität geht, um die irdene Gegebenheit des Körpers, um die Vergänglichkeit, in der dennoch die Zusage der Ewigkeit begründet liegt. Das kann man in der Kunstbetrachtung sehen. Und Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer sollten vermittelt bekommen, dies wahrzunehmen, zu erkennen und selbst vermitteln zu können. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/84/am445.htm

|

Wenn ich das Wort ‚Kreuz‘ oder ‚Kreuzigung‘ höre, dann denke ich, Eingeborener des cineastischen 20. Jahrhunderts, unter anderem auch an die Schluss-Szene des Stanley-Kubrick-Films „Spartacus“ mit Kirk Douglas und Jean Simmons. Spartacus, es ist das Jahr 71 vor Christus, hängt am Kreuz an der Via Appia von Rom nach Capua. Wenn die Kamera zurückfährt, dann öffnet sie den Blick auf 5999 weitere Menschen, die Crassus nach der Schlacht gegen die aufständischen Sklaven zur Abschreckung entlang der Straße kreuzigen ließ.

Wenn ich das Wort ‚Kreuz‘ oder ‚Kreuzigung‘ höre, dann denke ich, Eingeborener des cineastischen 20. Jahrhunderts, unter anderem auch an die Schluss-Szene des Stanley-Kubrick-Films „Spartacus“ mit Kirk Douglas und Jean Simmons. Spartacus, es ist das Jahr 71 vor Christus, hängt am Kreuz an der Via Appia von Rom nach Capua. Wenn die Kamera zurückfährt, dann öffnet sie den Blick auf 5999 weitere Menschen, die Crassus nach der Schlacht gegen die aufständischen Sklaven zur Abschreckung entlang der Straße kreuzigen ließ.

Bei diesem einleitenden Beispiel habe ich selbst andere Assoziationen als die beiden im Buch vorgestellten Ausstellungsbesucher, denn unmittelbar mit dem Blick auf das Foto (es war nicht das rechts abgebildete, aber dieses ist am gleichen Ort entstanden) weiß ich, worum es sich handelt: um eine Detail-Aufnahme aus einem der weltweit berühmtesten Kirchenräume der Gegenwart, der presbyterianischen

Bei diesem einleitenden Beispiel habe ich selbst andere Assoziationen als die beiden im Buch vorgestellten Ausstellungsbesucher, denn unmittelbar mit dem Blick auf das Foto (es war nicht das rechts abgebildete, aber dieses ist am gleichen Ort entstanden) weiß ich, worum es sich handelt: um eine Detail-Aufnahme aus einem der weltweit berühmtesten Kirchenräume der Gegenwart, der presbyterianischen  Würde man derartigen Objekten heute in einem Wohnzimmer begegnen, würde man sie als Kunstobjekte wahrnehmen (es sei denn, man befände sich im Wohnzimmer eines Theologen). Erst die Kontextualisierung in einem religiösen Versammlungsraum macht das Kunstobjekt zu einem Objekt, bei dem man sich fragt, in welcher Relation es zu der in diesem Raum gepflegten Kommunikation steht. Ist es eventuell nur dekorativ, steht es im Widerspruch zum Kontext, steht es für sich selbst oder gibt es die Theologie der Gemeinde wieder? Ist es ein Objekt der sinnlichen Wahrnehmung, das zur Reflexion führt?

Würde man derartigen Objekten heute in einem Wohnzimmer begegnen, würde man sie als Kunstobjekte wahrnehmen (es sei denn, man befände sich im Wohnzimmer eines Theologen). Erst die Kontextualisierung in einem religiösen Versammlungsraum macht das Kunstobjekt zu einem Objekt, bei dem man sich fragt, in welcher Relation es zu der in diesem Raum gepflegten Kommunikation steht. Ist es eventuell nur dekorativ, steht es im Widerspruch zum Kontext, steht es für sich selbst oder gibt es die Theologie der Gemeinde wieder? Ist es ein Objekt der sinnlichen Wahrnehmung, das zur Reflexion führt? Von den hunderten oder tausenden von Objekten, die eine Künstlerin wie Madeleine Dietz im Rahmen ihres Gesamtwerkes angefertigt hat, enthalten einige auch eine Kombination von horizontaler und vertikaler Struktur, die sich als Kreuz wahrnehmen lässt. Aber was „bedeutet“ das? Würde das nebenstehend abgebildete Objekt hinter dem Altar hängen, wäre es dann keine Kreuzesdarstellung? Und sage niemand sofort Nein! Denn die berühmten Stations of the Cross von Barnett Newman kommen ganz ohne Kreuzesstruktur aus. Die Kreuzstruktur ist offenkundig keine conditio sine qua non einer Kreuzesdarstellung.

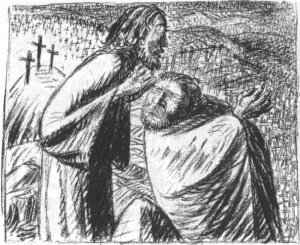

Von den hunderten oder tausenden von Objekten, die eine Künstlerin wie Madeleine Dietz im Rahmen ihres Gesamtwerkes angefertigt hat, enthalten einige auch eine Kombination von horizontaler und vertikaler Struktur, die sich als Kreuz wahrnehmen lässt. Aber was „bedeutet“ das? Würde das nebenstehend abgebildete Objekt hinter dem Altar hängen, wäre es dann keine Kreuzesdarstellung? Und sage niemand sofort Nein! Denn die berühmten Stations of the Cross von Barnett Newman kommen ganz ohne Kreuzesstruktur aus. Die Kreuzstruktur ist offenkundig keine conditio sine qua non einer Kreuzesdarstellung. Ernst Barlachs bedrängende Frage an Christus „Wo warst Du, als jene starben?“ ist doch gerade die zentrale Frage nach der Relevanz der Kreuzestheologie im 20. Jahrhundert. Im Vergleich zu den Bildern der gerade Genannten sind alle Bildbeispiele aus dem Buch harmlos (auch weil die Zeiten sich geändert haben). Andres Serranos ebenso provozierendes wie erschütterndes Foto vom im Urin und Blut getränkten Gekreuzigten wird nicht einmal erwähnt.

Ernst Barlachs bedrängende Frage an Christus „Wo warst Du, als jene starben?“ ist doch gerade die zentrale Frage nach der Relevanz der Kreuzestheologie im 20. Jahrhundert. Im Vergleich zu den Bildern der gerade Genannten sind alle Bildbeispiele aus dem Buch harmlos (auch weil die Zeiten sich geändert haben). Andres Serranos ebenso provozierendes wie erschütterndes Foto vom im Urin und Blut getränkten Gekreuzigten wird nicht einmal erwähnt.