VIEW |

Gegen fromm polierte SchnulzenEin Aufruf

Über „fromm polierte Schnulzen“ schreibt der Dichter und Theologe Kurt Marti 1963, also genau vor 50 Jahren, in seiner allerersten Kolumne in der Zeitschrift reformatio, die gesammelt jetzt wieder zur Re-Lektüre (und für manche auch zur Erst-Lektüre) zur Verfügung steht.[1] Und er eröffnet seine Kolumne mit folgenden Worten:

Nach der Betrachtung eines auch heute noch populären Kirchenliedes (Danke für diesen guten Morgen) kommt Marti zu dem Schluss:

Als Lyriker konzentriert sich Marti natürlich vor allem auf die Texte, das Urteil über die musikalische Qualität der kirchlich in den Blick genommenen Schlager dürfte aber noch vernichtender ausfallen. Man braucht sich nur einmal eine Karaoke-Version etwa von Andrea Berg anhören, um das ganze tumbe Desaster zu begreifen. Nicht einmal Cafés würden es heute wagen, Derartiges ihrem Publikum anzubieten. Nur auf Bus-Fernfahrten wird man damit noch gefoltert. Theodor W. Adorno schrieb schon in den vierziger Jahren in den Minima Moralia unter der Überschrift „Wenn dich die bösen Buben locken“:

Das wusste auch Kurt Marti in seinem Text von 1963, der auf den damaligen „Schlagerpfarrer“ Hegele verwies, der fragte, ob „die Kirche nicht das Niveau ein wenig senken solle, um überhaupt einen Kontakt herbeizuführen“. Und er zitiert zugleich die entsetzte Reaktion des Jazzkritikers Ernst Berendt in der Zeitschrift twen, der Hegele antwortete:

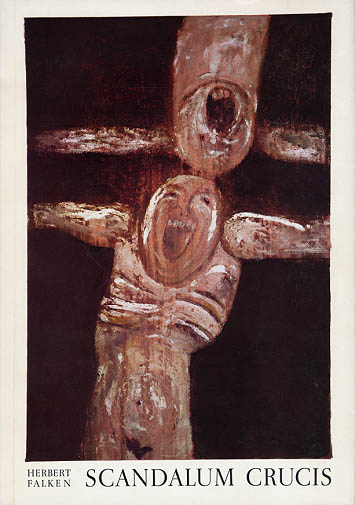

Und er meint, es wäre doch ziemlich dramatisch, wenn schlechte Musik mehr Kirchenbesuch bringen würde als gute. Weshalb ich all das schreibe? 50 Jahre nach dem entsetzten Appell von Kurt Marti, doch lieber Stockhausens elektronischen Gesang der Jünglinge oder Charlie Mingus „Oh Lord, don’t let them drop that atomic bomb of me“ statt Schlagerschnulzen in der Kirche zu spielen, kündigt die Evangelische Kirche in Westfalen eine Tagung unter dem Titel „Ein bisschen Frieden ...“ – Schlager und Kirche an. Die Tagung wendet sich an „sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schlagerfreundinnen und Schlagerfreunde“. Das ist aber auch die einzige kritische Note, die ich in der Tagungsankündigung erkennen kann.[4] Es sei an der Zeit, den Schlager angemessen zu berücksichtigen, denn: Unsere Kirchengemeinden bestehen zu einem großen Anteil aus Schlagerhörern – warum sollten wir uns kategorisch davon distanzieren? Vermutlich lesen die Mehrzahl der Kirchenmitglieder auch die Bildzeitung und schauen im Internet Youporn. Zeit, dass sich in der kirchlichen Publizistik und der kirchlichen Medienarbeit etwas ändert. Wenn tatsächlich immer noch die Mehrheit der Gottesdienstbesucher Schlagerschnulzen a la „Lass mich in deinem Wald der Oberförster sein“ hört, dann haben die Pfarrerinnen und Pfarrer landauf und landab grundlegend versagt, und es wird Zeit, dass sie abtreten. Das Christentum ist doch keine Feng-Shui-Religion, keine Wellness-Oase für gestresste Konsumenten, keine Traum-, Wasser-, Rosen-, Lichter- oder Wald- und Wiesen-Kirche. Es hat eine klare Botschaft von Kreuz und Auferstehung, von Rechtfertigung und von Gnade und auch von der Veränderung der Gesellschaft, in der wir leben.

Zum ersten Mal nach 30 Jahren hat die Evangelische Kirche 2012 auf eine Ausstellung zur documenta in Kassel verzichtet, weil sie sich schlichtweg nicht mehr in der Lage sah, auf der Höhe der Zeit mit der Gegenwartskunst zu kommunizieren. Seit Jahren schon können wir nicht mehr auf Vergleichbares wie die Kasseler Musiktage zur Neuen Musik in der Kirche unter Klaus Martin Ziegler verweisen, bei denen jeder Musiker stolz war, die Teilnahme in seiner Biographie verzeichnen zu können. Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer gehören seit einem halben Jahrhundert nicht mehr zu den kulturell Gebildeten im Land, sie lassen sich intellektuell gehen und schreiben Feng Shui Broschüren a la Margot Käßmann oder andere Erbauungsliteratur. Ja, das ist erfolgreich, überaus erfolgreich. Aber ist es deshalb gut, theologisch verantwortet oder ist es nur der Abgesang der konfessionellen Ausprägung einer Religion, die einmal stolz darauf war, zur Bildung dieser Welt beizutragen? Damit kein Missverständnis entsteht. Ich bin keinesfalls ein grundsätzlicher Kritiker der Auseinandersetzung mit popularkulturellen Arbeiten in der Theologie. Ganz im Gegenteil. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Popularkultur in theologischer Perspektive und keinesfalls kulturpessimistisch oder bewahrpädagogisch. Reading the popular gehört seit einem Vierteljahrhundert zu meinen täglichen Aufgaben.[6] Aber es ist ein Unterschied, ob man sich mit der Popularkultur beschäftigt, um die Wirklichkeit zu verstehen und pastoraltheologisch für die verschiedenen Handlungsfelder zu erschließen[7] oder ob man sich ihr anpasst und kunstvoll das Niveau senkt, weil man meint, so besser anzukommen. Es geht nicht darum „gnadenlos populär“ zu sein, sondern darum, die hinter der Populärkultur liegenden Motive wahrzunehmen und zu analysieren. John Fiskes „Reading the popular[8]“ ist ein gutes Beispiel dafür. Die Veranstalter der Tagung „Schlager und Kirche“ haben – vermutlich aus guten Gründen - darauf verzichtet, Kritiker der fromm polierten Schnulzen einzuladen. Man möchte unter sich sein. Darauf sollten sie sich nicht verlassen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kirchenmusiker in Westfalen, die engagiert auch zeitgenössische Musik gestalten, dass die kulturell Ambitionierten, dass die an der Geistesgegenwart des evangelischen Christentums Interessierten das einfach aussitzen oder schamvoll zur Seite blicken sollten. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die kulturelle Geistesgegenwart des Protestantismus.[9] Ich möchte deshalb interessierte Leserinnen und Leser bitten, an der Tagung im westfälischen Villigst teilzunehmen, mit zu diskutieren, welche kulturelle, welche theologische, welche kulturtheologische Gestalt der Kirche wir wollen. Den Tagungsprospekt mit den Anmeldedaten zur Tagung „Ein bisschen Frieden ...“ – Schlager und Kirche finden Sie, wenn Sie den Link anklicken. Sonst wird es irgendwann wie beim Trivialfernsehen auch in unseren Gottesdiensten Werbeunterbrechungen geben und Sie dürfen sich dann das anschauen:

Viel Missvergnügen und auf Wiedersehen in Villigst! P.S.: In der letzten Kolumne für die Zeitschrift reformatio schreibt Kurt Marti: Was aber von einem Protestantismus halten, der sich jeder Aufklärung verschliesst und den Glauben mit intellektueller Anspruchslosigkeit gleichsetzt? Darüber sollten wir in Villigst diskutieren! Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/85/am457.htm

|

Andreas Mertin

Andreas Mertin Das intellektuelle Gewissen bildet sich an einer Vorstellung von der richtigen Gesellschaft – schreibt Theodor W. Adorno, der freilich in der kirchlichen Welt schon lange zum Schimpfwort geworden ist. Nein, meine evangelische Kirche hat kein intellektuelles Gewissen mehr.

Das intellektuelle Gewissen bildet sich an einer Vorstellung von der richtigen Gesellschaft – schreibt Theodor W. Adorno, der freilich in der kirchlichen Welt schon lange zum Schimpfwort geworden ist. Nein, meine evangelische Kirche hat kein intellektuelles Gewissen mehr.