VIEW |

Hominum confusione et Dei providentia ...Über den neuen Roman von Daniel KehlmannWolfgang Vögele

In Wahrheit handelt es sich über einen Roman über Kontingenz und ihre Bewältigung. Kontingenz ist der Inbegriff für Ereignisse und Lebensumstände, die dem Einfluß des Individuums entzogen sind. Kehlmann erzählt in seinem Roman im Grunde keine Lebensgeschichten. Er breitet vor seinen Lesern eine Versuchsanordnung aus, die zu philosophischen und theologischen Ergebnissen führen soll. Der Roman ist ein anthropologisches Experiment. Fiktional läßt es sich trefflich mit Menschen experimentieren. Oder handelt es sich nur um die Marionetten des Autors? Kehlmann stellt eine Familie vor: Ein Vater hat drei Söhne, die alle in die Welt hinausziehen, um einen Beruf zu ergreifen und Karriere zu machen. Der eine wird Priester und Theologe, der andere Wirtschafts- und Anlageberater, der dritte Künstler, Galerist und Nachlassverwalter. Und der Vater selbst, da enden die Parallelen zum Märchen, mischt auch kräftig mit. Er schreibt Romane und wird zum Bestsellerautor. Dieses psychologische und philosophische Experiment benötigt einen Katalysator, der die Reaktionstemperatur reduziert. Als solcher dient ein Hypnotiseur, dessen flaue und schmierige Präsentation vor Publikum alle vier Protagonisten Mitte der achtziger Jahre besuchen: Vater Artur, die Söhne Martin, Iwan und Eric, die letzten beiden Zwillinge. Der windige Hypnotiseur taucht in unterschiedlichen Verkleidungen wiederholt im Roman auf, als Stichwortgeber des Irrationalen und Psychologischen gießt er stets frisches Öl ins Feuer der Geschichte. Im Laufe der Jahre verliert er seinen Ruf, der Erfolg bleibt aus, und schließlich landet er ganz unseriös auf dem Jahrmarkt, wo er für wenig Geld Tarotkarten legt. Marie, Arturs Enkelin und Tochter Erics, wächst gerade in die Pubertät hinein. Sie betritt zusammen mit dem Großvater das Kabinett des Kartenlegers. Aber sie erliegt nicht seinen Versuchungen und lässt sich von ihm nichts einflüstern. Sie durchschaut den Scharlatan und drängt den Großvater, den schummrigen Raum zu verlassen. In Marie verdichten sich Hoffnungen auf ein anderes, von Täuschungen freies Leben. Sie empfindet Sympathie für den Großvater, der seine Söhne seit langen Jahren zurückgelassen hat. Die Enkelin besitzt die Unbefangenheit der nächsten Generation, während die Söhne mit dem Vater, der sie verlassen hat, nichts mehr anfangen können. Artur, Vater und Schriftsteller, schreibt am Anfang nur für die Schublade. Dann empfängt er bei der Hypnosedemonstration die entscheidende Botschaft: Gib dir künftig mehr Mühe. Prompt und ohne Vorbereitung verlässt er die Kinder und die zweite Ehefrau, um fortan erfolgreiche Romane zu schreiben. Der erste Roman treibt wie Goethes "Werther" eine Reihe von Lesern in den Selbstmord. Denn im Roman bestreitet Artur, daß es so etwas wie ein Ich gibt. Die anderen Bücher werden leichter verdaulich sein: Sie gefährden nicht die Existenz des Lesers. Die Söhne Arturs nehmen die schriftstellerischen Erfolge mit Distanz und Befremden zur Kenntnis. Martin, der älteste, wird Priester, aber er glaubt nicht an Gott. Er leidet unter Übergewicht. Eric wird Anlageberater, aber er verspekuliert sich mit dem Geld seines wichtigsten und finanzkräftigsten Klienten. Er ist verheiratet und hat eine Tochter, die erwähnte Marie. Iwan, der schwul ist, will Maler werden, aber statt dessen fälscht er die Bilder eines väterlichen Freundes, dessen Nachlass er betreut. Langsam legen sich die aus unterschiedlichen Perspektiven erzählten Stränge der Geschichte zu einem Knoten zusammen. Dieser Erzählknoten ist kunstvoll und kompliziert geschnürt: Sichtbar werden Lebenslügen und Sinnfragen, Täuschungen und Suchbewegungen. Kehlmann vermischt das alles mit einer Reihe von Leitmotiven, die sich durch den gesamten Roman ziehen.

Überhaupt hat der Romanautor Figuren und Geschichte des Romans keineswegs zusammengewürfelt - im Gegenteil. Er macht sich einen diebischen Spaß daraus, den Leser in den disparaten Teilen des Buches immer wieder neue Zusammenhänge und Querverweise entdecken zu lassen. Kehlmann gewährt dem Leser, was Gott den Menschen versagt: Einblick in das Kalkül der Konstruktion und der Ordnung. Es kann in der Schwebe bleiben, ob das nicht eines der vielen täuschenden Vexierbilder des Romans ist, hinter denen sich der Autor verbirgt. Zum zweiten sind da die vielen Spiegel der Reflexion. Artur begleitet Marie, die Enkeltochter auf dem Jahrmarkt auch in ein Spiegelkabinett. Aber Marie ist so verwirrt, dass sie den Ausgang vor lauter Spiegeln nicht mehr finden kann. Artur sieht sie von außen und geht noch einmal hinein, um der Enkelin hinauszuhelfen. Das ist der Hilfsdienst, den er ihr als Großvater erweisen kann und den er seinen Söhnen versagte. Artur der Großvater ist großzügiger, liebevoller als Artur der Vater. Der bricht mit der Familie. Von außen, durch das Schreiben erst kann er anfangen, nicht nur das Vexierspiel des Spiegelkabinetts, sondern auch den psychologischen Sumpf der familiären Untiefen zu durchschauen. Freilich muss er dafür einen hohen Preis bezahlen: Er sieht und versteht nur deshalb, weil er die Bindungen zu seinen Söhnen abgebrochen hat. Jahre danach nimmt er sie - zu spät - wieder auf. Aber die kurzen, zufälligen Begegnungen lösen kein Gefühl mehr aus. Die Söhne erkennen sich im Spiegel ihres Vaters nicht wieder. Erst die Enkelin könnte zu der humanen Erlöserfigur werden, nach der sich der Großvater zu sehnen scheint. Aber der Roman schweigt darüber, er endet vorher. Zum dritten ist da eine schwer zu fassende Form der Irrationalität, ja der Scharlatanerie. In Gestalt des Hypnotiseurs und Tarotkartenlesers geistert sie durch die Seiten. An Schlüsselstellen löst sie Impulse aus, welche die Erzählung in Bewegung setzen, aber nicht erklären. Der Hypnotiseur ahnt gar nicht, was er damit anrichtet, natürlich weil er immer nur an seinen eigenen Ruhm denkt. Der Hypnotiseur als von der Vernunft abgefallene Gestalt ist die Inkarnation des Zwielichtigen, Zufälligen, Unberechenbaren, all dessen, was Familienväter, Psychologen, Priester, Anlageberater und Nachlassverwalter nicht in den Griff ihres Lebens bekommen können. Der Hypnotiseur erzeugt erst die Kontingenz, welche die anderen im Alltag dann bewältigen sollen. Mindestens befördert er sie. Ölig und glatt wirkt er wie der Aal des Zufalls. Seine Aussagen sind unbestimmt, vieldeutig und schwer zu greifen - das hat er von den Kollegen der Astrologie gelernt. Trotzdem läßt er sich aus der Lebenswelt von Arturs Patchwork-Familie nicht verdrängen. Zuletzt sind da die fortgesetzten Bilder von der Täuschung. Geister tauchen im Roman auf, Träume gehen gleitend in Wirklichkeit über. Nichts, nicht einmal die Wirklichkeit, ist so, wie sie erscheint. Hinter jeder Oberfläche könnte sich in der Tiefe etwas ganz Anderes verbergen. Vater und Söhne sind gefangen in den engen Räumen ihrer Vorstellungswelten, und diese sind, trotz familiärer Bande, nicht miteinander synchronisiert. Die Söhne lügen und sie werden belogen. Sie täuschen sich und sie werden getäuscht, ohne sich dessen bewußt zu sein, ohne dem Labyrinth der Wirklichkeit entfliehen zu können. Am Schluß endet es für einen der Brüder tödlich, ohne dass jemand davon etwas merkt. Der Autor hat es so eingerichtet, daß die Evidenzen des Wirklichen unscharf werden und verschwimmen. Alles Wahrgenommene irritiert und täuscht und führt von der Wahrheit weg. Keine Romanfigur entkommt diesen selbstgemachten Lebenstäuschungen. Gott fällt weg, jedenfalls als beglaubigende Instanz des Lebensschicksals, als derjenige, der weiterdenkt als die kurzen Gedankenketten menschlichen Kalküls, die nicht durch die Nebel der Täuschungen hindurchschießen können. Kehlmann rechnet mit ihm nicht mehr. Die Menschen sind in die Plastikgloben ihrer Täuschungen verstrickt, und sie können sich aus ihnen nicht befreien. Aber einer durchschaut das alles sehr wohl: der allwissende und allmächtige Autor, der sich diesen Roman so kunstvoll ausgedacht hat. Der Erfinder der Geschichte erweist sich als mächtiger als seine Figuren. Der Marionettenlenker triumphiert ein weiteres Mal über die Marionetten. Aber kann das stimmen? Der Autor sollte als einziger nicht gefangen sein in diesem Kokon aus Täuschungen, Hypnosen und verwirrenden Traumbildern? Ecce artifex! Seht welch ein Künstler? Zu deutlich tritt der Schöpfer, der Macher, der Erfinder hinter der Erzählung und den Figuren hervor. Die Botschaft lautet: Wer das Leben und seine Kontingenzen nicht bewältigen kann, der muss sich beides eben erfinden. Aber das erhebt auch den Schriftsteller nicht zum Gott seines Lebens, genausowenig wie den Priester, den Anlageberater und den Kunsthistoriker. Der Schriftsteller kann sich nur zum unbekannten Gott seiner Romanfiguren machen. Aber dieser Gott stirbt auf der letzten Seite, mit dem Ende der Lektüre. Ein Roman als ein theologisches Spiegelkabinett und als Poesie der Kontingenzbewältigung? Wunderbar und lesenswert. Zu fragen wäre, ob statt der Apotheose des Autors nicht doch jene Leerstelle in den Blick zu rücken wäre. In der biblischen wie in der theologischen Tradition spielt die Abwesenheit, die Undurchschaubarkeit und die Verborgenheit Gottes eine wichtige Rolle. Diese Lehre vom Deus absconditus hat ihren guten Sinn darin, dass sie verhindert, daß künstliche Götter auf die Leerstelle vorrücken. Der im Titel dieses Essays zitierte Satz von der menschlichen Selbsttäuschung und Gottes Vorsehung stammt vom Wappen der Schweizer Eidgenossenschaft. Aber Gott ist nicht nur in der Schweiz zu erfahren. Hominum confusione et Dei providentia confoederatio Helvetica regitur. Dieser Satz ist nicht nur national, sondern universal zu verstehen. In dem Motto ist eine theologische Einsicht aufbewahrt, zu der Kehlmann einen wunderbaren Roman geschrieben hat. Glückliche Schweiz, die schon verstanden hat, was Kehlmann erzählt. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/85/wv05.htm

|

"F" heißt der neue Roman des Schriftstellers Daniel Kehlmann, der mit dem Vorgänger "Die Vermessung der Welt" (2006) einen Welterfolg landete. "F" steht für Fatum, also für Schicksal, Geschick, Vorbestimmung, modern gesprochen für Kontingenz. Das Feuilleton, das den Roman umfassend und vielstimmig besprochen hat, sah einen Roman über Täuschung und Lebenslügen. Das fanden die einen brillant, während die anderen eher an Kunsthandwerk dachten.

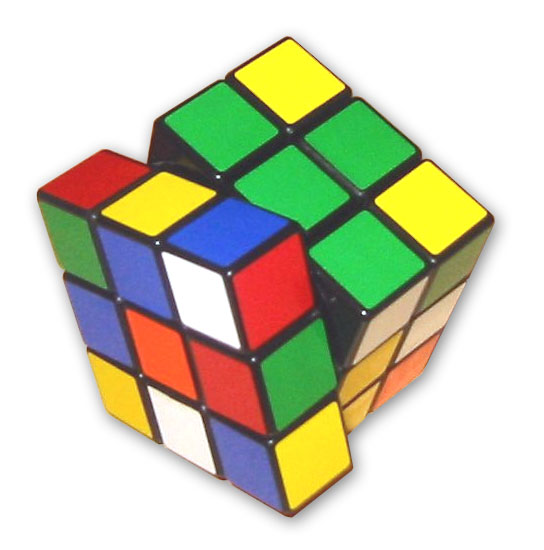

"F" heißt der neue Roman des Schriftstellers Daniel Kehlmann, der mit dem Vorgänger "Die Vermessung der Welt" (2006) einen Welterfolg landete. "F" steht für Fatum, also für Schicksal, Geschick, Vorbestimmung, modern gesprochen für Kontingenz. Das Feuilleton, das den Roman umfassend und vielstimmig besprochen hat, sah einen Roman über Täuschung und Lebenslügen. Das fanden die einen brillant, während die anderen eher an Kunsthandwerk dachten. Da ist zum ersten der Würfel, den Gott nicht benutzt. Gottes Diener Martin spielt leidenschaftlich gern mit dem alt bekannten

Da ist zum ersten der Würfel, den Gott nicht benutzt. Gottes Diener Martin spielt leidenschaftlich gern mit dem alt bekannten