Bild-Lektüren |

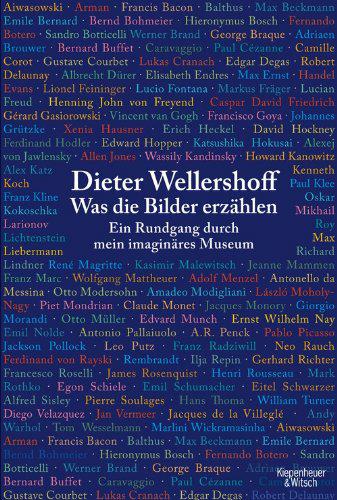

Bildende Kunst und LiteraturEin BuchAndreas Mertin Jeder Mensch besitzt vermutlich eine Art imaginäres Museum[1] in seinem Inneren. Manchmal umfasst dieses eine Fülle von Raumfluchten quer durch die Geschichte der Menschheit, beginnend mit den ersten Versuchen unserer Vorfahren vor mehr als 40.000 Jahren und endend mit den virtuellen Computerkünsten der Gegenwart. Andere konzentrieren sich auf wenige Räume, auf eine Epoche wie die Renaissance oder eine Stilrichtung wie den Expressionismus etwa, die ihnen besonders zusagen und aus der sie sich ein ganzes Museum basteln. Mancher beschränkt sich gar auf einen einzigen Künstler / eine Künstlerin, der / die ihm mit seinen / ihren Bildern einen ganzen Kosmos an visueller Kultur ersetzt. Vermutlich lassen die Art und der Aufbau des jeweiligen virtuellen Museums viele Rückschlüsse auf den Eigentümer zu. Einige wollen repräsentativ für die Kulturgeschichte sein, eine Galerie großer Geister präsentieren, andere nur ihren subjektiven Vorlieben nachgehen, wiederum andere haben sich in ihren Idiosynkrasien eingerichtet. Ich selbst habe auch ein imaginäres Museum in meinem Kopf und ein zweites ganz anders geartetes, sozusagen ‚reales‘ imaginäres Museum im Internet – Die Eule der Minerva. Bei manchen Schriftstellern ergibt sich ihr höchst persönliches „imaginäres Museum“ allein durch die aufmerksame Lektüre ihrer Schriften – etwa bei Marcel Proust.[2] Vermutlich ist es für jeden Schriftsteller eine verführerische Idee, das eigene virtuelle Museum zu verschriftlichen, Geschichten zu erzählen und die Sprache mit dem Bild zu verbinden. Und das auch auf die Gefahr hin, dass sie damit etwas höchst Imaginäres bzw. Visuelles verdinglichen und angreifbar machen. Ich habe eine Künstlerin unter meinen Bekannten, die sich jede derartige sprachliche Verdinglichung ihrer Arbeiten verbittet, weil sie nach ihrer Wahrnehmung ihre Werke herabsetzen – so als ob ihr Werk noch der Sprache zur Erläuterung und zum Verständnis bedürfe, also ergänzungsbedürftig sei. Und tatsächlich: wer den konventionellen Führungen in Kunstmuseen folgt, der muss erschrecken, was dort alles an biographischen und vor allem anekdotischen Details für essentiell zur Werkerfahrung gehalten wird und wie wenig man über den malerischen Prozess als solchen erfährt. Es ist so, als sei weiterhin der Sinn der Malerei die „Darstellung von etwas“, so dass die sprachliche Fokussierung auf dieses „Etwas“ den wesentlichen Kern des Kunstwerks freilege. Oskar Bätschmann hat am Bespiel von Franc Marcs Mandrill gezeigt, wie problematisch die Reduktion der Kunsterfahrung auf ihre Abbildungsfunktion ist.[3] Und er hat gefragt: „Wovon sprechen wir, wenn wir von der 'Aussage' eines Bildes sprechen? Wissen wir, was wir sagen, oder tappen wir in die Fallen unserer eigenen Metaphorik, in der wir 'lesen' statt 'sehen' brauchen, von der Sprache des Bildes oder der Sprache seiner Farben reden, vom Text des Bildes, von unserer Lektüre? Gehört nicht auch die Berufung auf Analogien zwischen literarischen Werken und Werken der bildenden Kunst zu diesem metaphorischen Gespinst? ... Solange wir der Metaphorik von Sehen als Lesen, von Bildern als Texten nachhängen, haben wir diese Aufgabe noch nicht geleistet. Wenn wir von 'lesen' und 'Text' sprechen, haben wir die Unterordnung des Bildes unter die Sprache anerkannt und versuchen, sie mit Metaphern zu korrigieren ... Das Wahrnehmen unseres eigenen Gefangenseins inmitten von Wörtern scheint mir die Voraussetzung für die Veränderung unseres eingeübten Verhaltens zu sein und damit die Voraussetzung dafür, dass wir die vom Bild selbst geleistete Befreiung von der Sprache überhaupt 'sehen' können und zum Gegenstand einer Untersuchung machen können ... Sicher ist die Relation von Sprache und Bild nicht eine historische Konstante. Es scheint mir aber wichtig, die Relationen mit einem Ansatz zu untersuchen, der nicht einfach den gegebenen Primat der Sprache und der Texte wiederholt und die dichte Decke von Sprache über den Bildern noch verstärkt ... Sehen lernen ist ein kritischer Prozeß, der sich sowohl gegen die Verdeckungen richtet, unter denen die Bilder stehen, wie gegen die Verdeckungen, unter denen wir selbst stehen.“[4] Das sollte man unbedingt im Hinterkopf haben, wenn man literarische Erkundungen vom Kunstwerken liest. Sonst besteht eine Gefahr, die der Schriftsteller Paul Valery so beschrieben hat: Die meisten Leute nehmen die Welt viel häufiger mit dem Verstand als mit den Augen wahr. Anstelle farbiger Räume nehmen sie Begriffe in sich auf. Eine kubische weißliche Form, die hoch steht und mit Reflexen von Glasscheiben durchschossen ist, nennen sie mir nichts dir nichts ein Haus, was für sie soviel heißt wie: Das Haus![5] Wenn man das nicht beherzigt, dann kommt man schnell zu merkwürdigen Urteilen über Kunst. Das führt zum Beispiel dazu, dass man angesichts eines Bildes von Piet Mondrian zu der merkwürdigen These kommt, die Frage nach seinem Erfahrungsgehalt käme bei dem Bild nicht auf (so Wellershoff 177) oder bei einem Werk von Lucio Fontana, er mache Löcher in seine Bilder, „angeblich um die Bildfläche mit dem Raum in Verbindung zu bringen“ (so Wellershoff 178). Wer jemals vor einem Bild von Mondrian gestanden hat, weiß, wie viel Erfahrung (z.B. vom Gewicht der Farbe) seine Bilder voraussetzen, sonst geraten sie aus den Fugen. Und die Raumerfahrung angesichts eines Fontana stellt sich unmittelbar ein oder man ist zur räumlichen Erfahrung unfähig.[6] Der 1925 geborene Schriftsteller und Essayist Dieter Wellershoff hat nun als Schriftsteller sein höchst persönliches imaginäres Museum vorgelegt. Entstanden ist es aus der Frage an den Autor, ob es ihm gelingen könne, mit einem einzigen Satz etwas Treffendes zu einem Bild zu sagen. Und daraus ist nun ein ganzes Buch entstanden, eine Flucht an Räumen durch ein virtuelles Museum mit über 230 Gemälden von fast 80 Künstlern. Die dabei skizzierten Erzählräume umfassen mal ein Thema („Sittendramen und Machtkämpfe“), mal ein Material („Schnee“), mal einen einzelnen Künstler („Hieronymus Bosch“), mal eine Fragestellung („Gegenstandslosigkeit. Abschied vom Bild – ein Zwischenspiel?“). Der Zeitraum, den das Museum umschließt, ist (etwas zu) knapp gewählt. Es setzt erst ein mit der Zeit um 1500, also mit Botticelli, Bosch und Kollegen. Damit gerät leider die Kunst von Giotto (1266-1337), Masaccio (1401-1428) und van Eyck (1390-1441), also der Beginn der Malerei, aus dem Blick. Die beiden Epochenumbrüche um die Jahre 1300 und 1400 werden somit vorausgesetzt und nicht mehr literarisch erschlossen. Das ist eigentlich schade, denn die Frage, wie der Mensch in die Kunst kommt, wie die Kunst beginnt, Räume zu erschließen und sich die Natur anzueignen, ist essentiell für jedes Sprechen vor Gemälden. Und das geht kaum, ohne den Bezug auf Giotto, Masaccio und van Eyck. Aber es ist das Recht des Literaten, seine Gestalten, Räume und Landschaften selbst zu wählen. Wellershoff hat eine beeindrucken Fülle von Werken in sein Museum gestellt und er führt den Besucher / den Leser mit knappen Bemerkungen und Hinweisen durch seine Räume. Dabei ist Wellershoff erkennbar stärker von der Moderne herausgefordert, nur die ersten 100 Seiten widmet er der „alten“ Kunst. Und bei den Modernen schlägt sein Herz eher bei den erzählenden Bildern als bei den gegenstandslosen. Die Bemerkung, dass Malewitsch bei seinem suprematistischen Bildern „immerhin eine subtile Normverletzung“ begehe, schmerzt in ihrer Distanziertheit doch. Das wird diesem revolutionären Werk nicht gerecht. Aber auch Ungerechtigkeit ist ein subjektives Recht. Seine Stärken entfaltet das Buch da, wo es nicht versucht, das Bild zum Erzählanlass werden zu lassen, sondern den Text essayistisch neben das Bild stellt, so dass man die Texte auch ohne das Bild lesen könnte. Der berühmte Text von Walter Benjamin zum „Angelus Novus“ von Paul Klee ist ja so ein literarisches Ereignis, das mit und ohne beigefügtem Bild eine eigene Welt erschafft. Hier hätte ich mir bei Wellershoff noch mehr Texte wie den zu Alex Katz (Wellershoff 298) gewünscht. Zumindest aber als Frage an den Leser / die Leserin, welches Museum er / sie denn zusammenstellen würde und mit welchen Worten er / sie die Werke vorstellen würde, ist das Buch von Dieter Wellershoff eine gelungene Herausforderung.

Anmerkungen[1] Malraux, André (1957): Psychologie der Kunst. Das imaginäre Museum. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 39). Vgl. dazu Walter Grasskamp (2014), Andre Malraux und das imaginäre Museum. Die Weltkunst im Salon, München: Beck [2] Karpeles, Eric; Proust, Marcel (2010): Marcel Proust und die Gemälde aus der Verlorenen Zeit: DuMont Buchverlag. [3] Bätschmann, Oskar (1984): Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Die Kunstwissenschaft). [4] Ebd. [5] Paul Valery, zit. nach O. Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik: Die Auslegung von Bildern. Darmstadt 1984, S. 23. [6] Vgl. Franz, Erich (Hg.) (1992): Das offene Bild. Aspekte der Moderne in Europa nach 1945. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte; Museum der Bildenden Künste; Das offene Bild. Stuttgart: Ed. Cantz. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/91/am476.htm

|