Bild-Lektüren |

Gegen eine Welt von Feinden?Warum mein Vater nicht über seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg redete.Hans-Jürgen Benedict

Eine persönliche Spurensuche[1]In der Fülle der Vergegenwärtigungen des Beginns des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren sich zurechtzufinden, ist nicht einfach. Der Theologe (und ehemalige Friedensforscher) Hans-Jürgen Benedict (inzwischen 73 Jahre alt) erinnert sich, wie er als Zehnjähriger die Hinterlassenschaft seines Vaters zum Ersten Weltkrieg auf dem Dachboden fand – das EK 2 des Vaters, der 1914 als 18-jähriger in den Krieg zog, die Bücher (Gegen eine Welt von Feinden, Der rote Kampfflieger). Wie er sich mit dem Deutschland, das den Krieg verlor, identifizierte und wie die meisten Deutschen nach 1918 die Niederlage nicht akzeptierte. Und wie er jetzt, fast 40 Jahre nach dem Tod des Vaters, der nie über den Ersten Weltkrieg sprach, noch einmal versucht, sich in den Vater und seine traumatischen Kriegserfahrungen zu versetzen. Indem er sich an die wenigen Zeugnisse seines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg erinnert, sich durch die Fülle der Ausstellungen, Bücher, Filme etc. zu dieser „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (G. Kennan) arbeitet, in die neuerliche Kontroverse um die Kriegsschuldfrage seit Clarks Die Schlafwandler einsteigt – Leonhards Die Büchse der Pandora auf den Alsterwiesen liest - zeitgleich zur Fußball-Weltmeisterschaft, die eben dieses Deutschland mit schönem Spiel gewinnt, anerkannt von den ehemaligen Feinden, bejubelt auch von einem Bundespräsidenten, der kurz zuvor mehr politische und militärische Verantwortung Deutschlands im Kampf um die Menschenrechte gefordert hatte. Er erzählt, wie er außer einer spät aus dem Freiburger Militärarchiv übersandten Verwundetenakte nur indirekt mehr Informationen über seinen Vater (die Stiefmutter und der Bruder hatten alles weggeworfen) erhält: auch die nachträgliche Spurensuche kann das versäumte Gespräch mit ihm nicht wettmachen – und ist doch ein Dialog nachgetragener Einfühlung, der immer wieder zu verstörenden Erinnerungen und Einsichten führt. 1. Wie der Erste Weltkrieg ausbrachAls der serbische Nationalist Gavrilo Princip am 28. Juni 1914 in Sarajevo den Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie erschoss, sahen die meisten Zeitgenossen darin vor allem ein erneute Zuspitzung der jahrelangen Spannungen auf dem Balkan. Mit einem weiteren Balkankrieg rechneten viele, doch ein Krieg der Großmächte schien nicht bevorzustehen. Noch am 30. Juli 1914 hatte Viktor Klemperer in sein Tagebuch notiert, dass er weiterhin an die Erhaltung des Friedens in Europa glaube: „Alles wird mobilisieren und dann haltmachen und sich knurrend vertragen.“ Doch die Krisendiplomatie versagte, am 28.Juli erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg, nachdem es vom deutschen Reich vorbehaltlose Unterstützung erhalten hatte. Daraufhin ordnete Russland die Generalmobilmachung an, um eine österreichische Vormachtstellung auf dem Balkan zu verhindern. Dadurch sah sich das Deutsche Reich bedroht und erklärte Russland am 1. August 1914 den Krieg. Um die Initiative in einem drohenden Zweifrontenkrieg zu behalten, erklärte Deutschland auch dem mit Russland verbündeten Frankreich den Krieg und marschierte der Logik des Schlieffenplans folgend am 3.August ins neutrale Belgien ein. Daraufhin erklärte England am 4.August dem deutschen Reich den Krieg: das, was später der Erste Weltkrieg genannt werden sollte, war ausgebrochen. Für den 5.August ordnete der Kaiser einen allgemeinen Kriegs-Bettag an. Die Massen strömten in die Kirchen, und die Pastorenschaft sah in der Kriegsbegeisterung und der neuen Frömmigkeit den Geist Gottes am Werk. Krieg als Erweckung! Mein Vater jubelte in Aschersleben den ausziehenden Soldaten zu. Ob er wohl auch noch in den Krieg musste, oder ob der bis Weihnachten siegreich beendet sein würde?! Überwältigend ist die Fülle der Bücher und Veranstaltungen zu diesem Ereignis. Überall werden regional die Verwicklungen der eigenen Stadt in den Krieg aufgearbeitet. Zum Beispiel in Eisenach: „Aus dem Wohnzimmer an die Front“, wo ich letzte Woche war. Ich beginne mit der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin Der erste Weltkrieg 1914/1918. Wie den großen Krieg bebildern, um ihn den Nachgeborenen nach 100 Jahren nahezubringen? Als ich an einem Donnerstagnachmittag die Ausstellungsetage betrete, sind die ersten Stationen der Ausstellung überfüllt mit Schulklassen, die von den sie führenden Studenten knapp und präzis informiert werden. Etwas hilflos wirken die Nachfragen, die die Schüler beteiligen sollen. Vom Attentat in Sarajewo und der Juli-Krise über die einzelnen Schlachtfelder wie Verdun, Gallipoli und Tannenberg, die Kriegstechniken (Maschinengewehre, Luft- und Gaskrieg), den Krieg in den Kolonien, die Situation der Kriegsgefangenen, die ungeheure Kriegspropaganda, die Identifikation über Symbolfiguren (in Deutschland Feldmarschall Hindenburg), die Situation der Soldaten (Millionen Feldpostbriefe, Bordelle), die religiöse Begleitung der Soldaten (es gab zum ersten Mal neben den evangelischen und katholischen Geistlichen auch jüdische Feldrabbiner) bis hin zu Ereignissen der Novemberrevolution und den Siegesfeiern der Entente. Und der sofort beginnenden reaktionären Mythisierung der deutschen Niederlage mit Dolchstoßlegende und „Im Felde unbesiegt“, die den Keim zum Aufstieg des Faschismus und dem nächsten Krieg in sich trug. Der erste Weltkrieg in 100 Objekten heißt der Ausstellungskatalog. Und es sind vor allem diese oft unscheinbaren Objekte wie das deutsche Fähnchen mit dem Aufdruck „nach Paris“, die von einem Granatsplitter durchbohrte Taschenuhr (ihr Besitzer wurde 1916 bei Verdun schwer verwundet), die Fliegerpfeile, die aus Flugzeugen abgeworfen wurde (Robert Musil berichtet, wie ihn ein solcher Pfeil fast getroffen hätte), die Gasmaske, das Stück Stacheldraht, das Feldtelefon, der in vielen Städten aufgestellt Eiserne Hindenburg wurde, die verschiedenen Helme, die Christusfigur für Feldgottesdienste, die Beinprothese, die einem die schreckliche wie banale Realität des 1. Weltkriegs bedrängend nahebringen. An der Gasmaske, der von einem Granatsplitter durchbohrte Taschenuhr und dem Eisernen Kreuz haftet inzwischen die besondere Aura dieses Kriegs. Es sind (nach dem Tod der letzten Zeitzeugen) die Objekte, die mir den Krieg dinglich nahebringen und die doch Distanz erlauben – man kann zurücktreten vor der Erscheinung. All das hatte mit dem Leben und schrecklichen Sterben von Millionen jungen Männern zu tun, wie dein Vater einer war, der den Krieg überlebte. In gewisser Weise hatte ich mir schon als 10 jähriger auch einen Ersten (und 2.) Weltkrieg in verschiedenen Objekten angeeignet, als ich auf dem Boden die Hinterlassenschaft meines Vaters fand. 2. Meine Entdeckung des Ersten WeltkriegsAls Zehnjähriger auf dem Dachboden stöbernd fand ich das reich bebilderte Buch von Beumelburg über den Ersten Weltkrieg: Gegen eine Welt von Feinden. Irgendwie empörte mich, dass Deutschland so viele Feinde hatte. Aber es machte mich auch stolz. Und hätte ich damals gelebt, hätte ich wahrscheinlich die Mythen „Im Felde unbesiegt“, Diktatfrieden, Dolchstoßlegende etc, die ja der Keim zum nächsten Krieg waren, mit vollzogen. Erschrocken und fasziniert zugleich sah ich auf den Fotos, was der moderne technische Krieg mit seiner ungeheuren Zerstörungskraft den Menschen antat. Millionen Tote. Ganze Jahrgänge junger Männer in Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Italien, Russland ausgelöscht. Unvorstellbares Grauen. Übersetzt in zahlen Bereits in den ersten drei Monaten des Bewegungskrieges waren immense Verluste durch Tod und Verwundung zu beklagen. So starben etwa im Verlauf der ersten Grenzschlachten zwischen dem 20. und dem 25. August auf französischer Seite rund 40.000 Soldaten, also durchschnittlich 8.000 Mann pro Tag. Im September 1914 kamen fast 17 % der eingesetzten deutschen Soldaten zu Tode oder wurden verwundet, rund 260.000 Mann - eine barbarisch hohe Zahl. Die durchschnittliche Monatsquote im Westen lag danach bis März 1918 bei 3,5 % und schnellte erst danach in den letzten Offensivschlachten wieder in die Höhe. Im Roman Heeresbericht von E. Köppen sagt der Protagonist: „Der Krieg ist zur Maschine geworden. Infanterieangriff. Sperrfeuer. Artilleriekampf: Antwort. Und die Antwort heißt Verluste.“ 11 Millionen tote Soldaten! So genau wusste ich das damals noch nicht. Denn ich war auch ein jugendlicher Militarist, anfällig für das Heroische. Für den Jagdflieger Richthofen war ich begeistert, verschlang sein Buch Der rote Kampfflieger. Das war mein ritterlicher Held, denn der Zweikampf in der Luft hatte noch etwas von dieser Aura. Wie der rote Baron von Engländern und Kanadiern gejagt und schließlich abgeschossen wurde und starb, das machte mich traurig. Wie Siegfrieds Tod. Das überlagerte sich mit der Lektüre der Fliegerhefte über den 2. Weltkrieg, Hartmann in seiner Me 109 hatte über 100 Engländer abgeschossen (Und das obwohl die Erinnerung an die Bombenangriffe auf Hamburg 1944 meine erste Kindheitserinnerung war). Udet mein Fliegerleben fand ich dort auf dem Dachboden in der Kiste und las es auch. Gleichzeitig wissend, dass mein Vater, Jg. 1896, als 18 jähriger in diesen Krieg musste und das Massenmorden überlebt hatte. Mit Stolz sah ich sein Eisernes Kreuz 2. Klasse, dass er für die Bergung von verwundeten Kameraden erhalten hatte. Mein Vater ein kleiner Held, tapfer, hat Kameraden gerettet, sagte ich meinen Freunden. Wie es aussah in den Gräben, das lernte ich 1959 bei einer Klassenreise nach Nordfrankreich kennen und dem Besuch Verduns. Auf einem Soldatenfriedhof bei Arras, auf dem wir arbeiteten, lagen Angehörige des Regiments meines Vaters. Später dann sah ich den Film Im Westen nichts Neues. Berührt von der Szene, in der der Deutsche und der Franzose im Granattrichter kämpfen. Und wie der eine an der Schulter des anderen stirbt, er den Menschenbruder umarmt, wenn ich mich recht erinnere. Im letzten Jahr las ich zum ersten Mal Ernst Jünger In Stahlgewittern, bekam eine Vorstellung davon, was mein Vater in den Grabenkämpfen an der Westfront durchmachen musste (obwohl, wie ich las, die Mehrheit der Soldaten durch Artilleriebeschuss getötet wurde.) Sturmangriff, Bajonettkämpfe: Besonders berührte mich eine Szene, in der Jünger einen englischen Offizier verschont, weil der ihm, als er zustoßen will, blitzschnell ein Foto seiner Familie zeigt. Jünger sagt aber auch: „Wenn die Verteidiger bei einem Angriff bis zum Schluss schießen, haben sie kein Pardon verdient.“ Und legt erst einmal einige Hochländer (sprich Schotten, deren Mut er sehr lobt) um. Jüngers Bericht ist sicher eine mögliche Form der Verarbeitung, arbeitet aber noch mit dem Begriff des Heldischen. Jünger ist ein Abenteurer. Er ästhetisiert das Kriegserlebnis. Wie ein heroischer Parzival überlebt der Erzähler alle tödlichen Attacken, während um ihn herum die Soldaten, die eigenen wie die Feinde, zu tausenden fallen. Selbst mit einer schlimmen, eigentlich tödlichen Wunde, Lungendurchschuss, wird er noch zurückgetragen, zwei Träger fallen, er kommt durch, überlebt jeden Sturmangriff, wird hoch dekoriert. Und verarbeitet es in dem später berühmt gewordenen Roman, den er bis ins hohe Alter immer wieder redigierte. Der Stoßtrupp-Leutnant und Draufgänger mit dem „blödsinnigen Glück“ in immer neuer Selbststilisierung. Mein Vater wollte nicht viel erzählen aus dieser Zeit. Er prahlte nicht mit der Heldentat, als er verwundete Kameraden aus der Feuerlinie geborgen hatte. Er wollte sich nur eine kleine bürgerliche Existenz aufzubauen und heiraten, ging nach Hamburg. Und er fasste nicht den unseligen Entschluss jenes anderen Weltkriegsteilnehmers aus Österreich, Politiker zu werden. Er konnte so die schlimmen Ereignisse auch vergessen und musste die Feindschaft zu Frankreich nicht auf ewig stellen. In dem Roman Siegfried und Limousin und dem Drama Siegfried von Jean Giraudoux über die Amnesie eines französischen Soldaten, der bewusstlos in den deutschen Linien aufgefunden, für einen Deutschen gehalten und im Nachkriegsdeutschland zu einem bekannten nationalistischen Politiker wird, bis ihn seine ehemalige Verlobte an einer sprachlichen Eigenart, der litotes (nicht übel statt gut) erkennt, ihn zurück nach Frankreich holt und ihm seine Identität als Jacques Forestier wiedergibt. Man stelle sich vor, der Hitler des Putsches von 1923 wäre dieser Soldat gewesen. Ein Stück über das notwendige Vergessen, das neben der Versöhnung auch sein muss, wenn denn ein Neuanfang zwischen verfeindeten Nationen begonnen werden soll. 3. Mein „armer Vater“ im Ersten WeltkriegAbbitte will ich tun. Abbitte meinem armen Vater. Abbitte weil ich zu seinen Lebzeiten nie recht erfasst habe, mit welcher schlimmen Erbschaft er sein Leben lang leben musste. Mit der Erfahrung des Grauens des Ersten Weltkriegs, die er nicht loswurde und die er doch nicht seinen Kindern erzählen konnte. Schon gar nicht meinen Brüdern und mir, dem Erstgeborenen der zweiten Familie, die er nach dem Tod der ersten Frau 1938 im Jahr 1940 gründete, wieder im Krieg. Diesmal wurde er nur kurz eingezogen, konnte dann zurück nach Hause. Krieg, Zwischenkriegszeit, Krieg, Nachkriegszeit. Und dann endlich Friedenszeit, aber immer noch im Schatten des Kalten Kriegs, Aussöhnung mit den französischen nachbarlichen Erbfeinden, den Engländern, ja langsam sogar mit den Polen (Ostverträge) und der Sowjetunion. Früh schon die sog. Wiedergutmachungsleistungen an Israel (für das Verbrechen des Völkermords, das nie gutzumachen war). Das alles erlebte ich als Junge mit, ohne mit meinem Vater darüber zu sprechen. 1975 ist der Vater gestorben, kurz vor seinem 79. Geburtstag. Ein paar Tage zuvor hatten wir ihn mit dem dreijährigen Benjamin noch besucht. Das Ende des Kalten Krieges hat er nicht mehr erlebt. Obwohl er die lange Friedenszeit genoss und sein Leben mit Kindern und Kindeskindern sich rundete, selbst nach dem frühen Tode der zweiten Frau, meiner Mutter. Von privaten und politischen Katastrophen war sein Leben bestimmt, zwei Kriege, zwei an Krebs gestorbene Ehefrauen, fünf Kinder in schwierigen Zeiten großgezogen. Mein Vater, der auch mein Großvater sein könnte, hat doch die gegenwärtig gerade noch mögliche kommunikative Erinnerung bei den sich Erinnernden sehr viel mit den Schicksalen der Großväter im 1. Weltkrieg zu tun. Bei mir mit dem Vater. (Die Väter meiner gleichaltrigen Klassenkameraden und Freunde waren in der Regel im 2. Weltkrieg Soldaten gewesen). Bei dem Historiker-Treffen im Schloss Bellevue des Bundespräsidenten erzählte der Russe Kolonitzki, dass sein Opa sich freiwillig zur Armee des Zaren gemeldet habe, um dem Schicksal des Kleinbauern zu entgehen, während der Pole Gorny von seinem Urgroßvater berichtete, der ins Priesterseminar eingetreten sei, um nicht in der Armee des Zaren dienen zu müssen. Ich gehöre zu den wenigen lebenden Theologen, die noch von ihrem Vater im 1. Weltkrieg erzählen können. Und doch nicht so recht erzählen können, weil der Vater darüber schwieg. Ich stelle mir das vor: Am 3. Juli 1914 ist er 18 Jahre alt geworden. Im Frühjahr hat er seine Drogistenprüfung in Aschersleben abgelegt, mit sehr guter Note. Er wäre gern auf die höhere Schule gegangen, aber das war nicht möglich. Er ist anstellig, von schneller Auffassungsgabe, solide und pflichtbewusst. Findet bald eine Anstellung, hat eine kleine Freundin oder besser ein junges Mädchen, auf das er ein Auge geworfen hat. Ein abendliches Stelldichein. Küsse. Drängende Umarmungen. Dann das Attentat in Sarajewo. Die Juli-Krise Und dann die Mobilmachung und der Kriegsbeginn. Die ersten Kriegsmonate. Kein schneller Sieg, nichts mit Weihnachten in Paris. Der deutsche Vormarsch im Westen wird an der Marne von Franzosen und Engländern aufgehalten, die deutschen Armeen, die schon Paris vor Augen hatten, ziehen sich zurück. Dann die Schlacht von Tannenberg, der große Sieg im Osten, der Sieger Hindenburg, der so zur mythisch-nationalen Figur wird. Am 23. September 1915 wird mein Vater eingezogen, der Abschied von den Eltern, sein Vater, mein lieber Großvater, ein Gärtner, mit dem ich Drachen bauen sollte, die Mutter, eine einfache Frau, sie starb vor meiner Geburt, der ältere Bruder Gustav, die Schwester Frieda. Er kommt zur Grundausbildung in die Kaserne nach Halberstadt, der Drill, der Kasernenton, die harten Ausbilder, die arroganten Offiziere. Auch das Männerbündische. Dann nach einem Vierteljahr an die Ostfront. Es ist Winter. Die Russen versuchen, die deutsche Front zu durchbrechen, scheitern aber trotz zahlenmäßiger Überlegenheit. Er sieht die ersten Kameraden sterben. (Übrigens: 1915 veröffentlicht Sigmund Freud in Wien seinen Aufsatz Zeitgemäßes über Krieg und Tod, in dem er die massenhafte Gewaltenthemmung als Rückfall in eine früheren psychischen Zustand, den des Urmenschen, bezeichnet: „Der Tod lässt sich jetzt nicht mehr verleugnen; man muss an ihn glauben: die Menschen sterben wirklich, auch nicht mehr einzeln sondern viele, oft Zehntausende an einem Tag. Es ist auch kein Zufall mehr.“ Der Krieg „streift die späteren Kulturauflagen ab und lässt den Urmenschen wieder zum Vorschein kommen. Er zwingt uns, wieder Helden zu sein, die an den eigenen Tod nicht glauben können; er bezeichnet uns die Fremden als Feinde, deren Tod man herbeiführen oder herbeiwünschen soll; er rät uns über den Tod geliebter Menschen hinwegzusetzen.“ (Freud, Sämtliche Werke, Studienausgabe Bd. 9, S.49ff) 1916 kommt mein Vater dann von der Ostfront an die Westfront, um hier das Grauen des Stellungskriegs zu erleben. Meinem jüngeren Bruder erzählte er, dass körperliche Wendigkeit, im Ascherslebener Turnclub erworben, ihm im Nahkampf geholfen hätte. Und dann jene unglaublichen Glücksfälle – er ist im Unterstand am Skatspielen – ein Kamerad bittet ihn um Ablösung beim Postenstehen, damit er auch mitspielen kann. Er geht nach vorne, kurz darauf schlägt eine Granate in den Unterstand ein, die Skatspieler sind tot. Ein Historiker bezeichnet die Fronterfahrung als „Abbruch der Zeit“. Die tägliche Erfahrung des Todes um einen herum. Freunde fielen, andere wurden schwer verwundet. Die Frage, wann trifft es mich. Keiner konnte sagen, ich komme durch, behaupten, er habe eine Glückshaut, sei unverwundbar. Wie ging mein Vater damit um, mit dieser allgegenwärtigen Angst beim nächsten Sturmangriff zu sterben, von einem Artilleriegeschoß im Graben zerfetzt zu werden. „Viele erlebten daher den massenhaften, anonymen und unheroischen Tod um sich herum, als seien sie eigentlich schon gestorben, der Akt des Sterbens nur äußerlich noch nicht vollzogen. Diese Erfahrung konnte sich über die Soldaten manchmal wie eine Trance legen, die Unwirklichkeit der Zeiterfahrung an der Front schnürte sie von den Hoffnungen und Ängsten der Verwandten und Freunde in der Heimat ab.“ (Lucian Hölscher, Ein Riss in der Zeit, SZ, 24.1.2014) Ging es ihm so? War er in dieser Zwischenphase gewesen, noch lebend, aber schon tot? Geredet hat er nie darüber. War seine Schweigsamkeit eine Folge dieser Erfahrung, die er eigentlich nicht verarbeiten konnte? Hilfe gab es ja nicht. Hat er sie immer wieder geträumt? Blieb er morgens so lange im Badezimmer, weil die Träume ihn verfolgten? Mir fällt ein, dass Freud seine Traumanalyse an den Erfahrungen der traumatisierten 1. Weltkriegsteilnehmer entwickelte. Wie mit dem Schrecken umgehen? Durch seine Wiederholung - Erinnern, wiederholen, durcharbeiten, ja schließlich ihn umkehren in Zivilisierung. Ja, das hat er ja geschafft, der arme Vater, indem er sich nach dem Krieg eine kleinbürgerliche Existenz aufbaute. In der Steenkampsiedlung, ländliche Idylle in der Großstadt Altona, indem er der Gärtnerssohn, im Garten arbeitete, Schach im Verein spielte. Sich jedenfalls nicht politisierte und an der Revanche dachte oder an Sündenböcke für das deutsche Unglück, die zu eliminieren seien. Aber der Bekämpfung des Versailler Vertrags durch die nationale Rechte zustimmte und zunächst auch Hitlers Politik vom Polen- bis zum Frankreichfeldzug. Da war ja etwas erreicht, wofür er und seine Kameraden ihr Leben eingesetzt hatten. Eine Eroberung Frankreichs ohne große Verluste. (Da ist die Aufnahme von Hitler, der sich vor Freude über den Sieg unter dem Arc de Triomphe nicht zu halten weiß, wie ein Junge, dem etwas Unerwartetes gelungen ist, aber wohlgemerkt, da freut sich ein Massenmörder, der weiter kaltblütig über das Schicksal von Millionen entschied, ähnlich wie die Generäle von 1914). Ich wurde einen Monat nach dem Einfall der Wehrmacht in die Sowjetunion geboren. Diesen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion lehnte mein Vater ab. Hielt es für eine militärpolitische Fehlentscheidung. Das hätte Hitler nicht machen sollen, war sein oft wiederholter Satz! Und bis dahin war alles in Ordnung, fragte ich ihn als Student dann provozierend. Dass im 2. Weltkrieg noch viel mehr Soldaten und Zivilisten gestorben sind als im Ersten, verdrängte er. Die geplante Vernichtung aller Juden Europas, kein Wort dazu. Meine 85 jährige Halbschwester fragte ich, ob mein Vater mit ihr über seinen Weltkriegserfahrungen geredet hätte. Sie meinte, nein, nur mit Fritz Hildebrand, dem Kriegskameraden, hätte er manchmal über die Pferde gesprochen, und dann hätten sie sich amüsiert. Wieso das? Es wäre schön gewesen, wenn wir über Fritz Fischers Buch Griff nach der Weltmacht diskutiert hätten. Oder wenigstens mal zusammen Im Westen nichts Neues geguckt hätten, Westfront 1918 von G.W. Pabst oder Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick. Oder wenn wir, aber das ist ganz unvorstellbar bei der Musikfeindschaft meines Vaters, zusammen das War Requiem von Benjamin Britten uns angehört hätten mit den bewegenden Gedichten von William Owen, der „sein Feind“ an der Westfront war, und das mit der Versöhnung toten Feinde endet. Oder wenn wir mal zusammen ins nahegelegene KZ Neuengamme oder nach Coventry gefahren wären, vielleicht sogar nach Auschwitz. 4. Fragen an meinen Vater im KriegMein Vater hat fast nichts erzählt. Also muss ich andere Zeugen befragen, um so indirekt auch Auskunft über ihn zu erhalten. a) Sozialisierung in den Krieg.Der Kriegsfreiwillige Carl Zuckmayer, ebenfalls Jahrgang 1896 wie mein Vater, aber großbürgerlicher Herkunft und bei Kriegsausbruch noch keine 18 Jahre alt, beschreibt das neue Erlebnis der soldatischen Gemeinschaft unter dem Stichwort Freiheit: Soldatwerden, das war für ihn während der Gymnasialzeit eine bedrohliche Vorstellung gewesen: „Das bedeutet Sich-Richten; Stillstehen, Maulhalten, Parieren, Subordination – den Verlust aller Freiheit: jetzt war es das genaue Gegenteil. Befreiung. Befreiung von aller bürgerlichen Enge und Kleinlichkeit, von Schulzwang und Büffelei (….), wogegen wir schon im Wandervogel revoltiert hatten. (…) Wir schrien Freiheit, als wir uns in die Zwangsjacke der preußischen Uniformen stürzten. Es klingt absurd (…) die Drohung des frühen Todes erschien uns dagegen gering. Ja, es war eine Art von Todeslust, von mystischer Begehr nach dem Blutopfer, was damals die Welt übermannte.“ (Als wär‘s ein Stück von mir. Horen der Freundschaft, Salzburg 1966, 225f) Hat mein Vater das auch so erlebt? Diese Aufhebung der Standesunterschiede? Dies Gefühl des Aufbruchs? Hat er solche Kameraden wie Zuckmayer gehabt? Oder war es eher so, wie Zuckmayer es ein paar Seiten weiter zu der Generation Erich Maria Remarques anmerkt ,die nach der Erstarrung der Fronten und dem Beginn des mörderischen Materialkriegs eingezogen wurde? „Sie mussten ihre normale Schulzeit abschwitzen um dann widerwillig eingezogen, gedrillt und gezwiebelt zu werden, und sie gingen ohne Illusionen ins Feld, da sie sich des Schreckens, der sie dort erwartete, wenigstens andeutungsweise bewusst waren.“ (ebd. 242) Hat er die militärische Ausbildung und den Drill erlebt? So wie Paul Bäumer in Remarques Roman, der von Hass auf den schleifenden Unteroffizier bestimmt war? Mein Vater wurde ja auch erst 1915 eingezogen, als die erste Begeisterung längst verflogen die Fronten erstarrt waren und der Stellungskrieg begonnen hatte. Ich würde auch gerne wissen, wie lange er an der Front war (nach einer späten eigenen Auskunft 30 Monate), wie lange in der Etappe, wie oft zum Urlaub zu Hause. All das hat mir das Militärarchiv in Freiburg leider nicht mitteilen können, die Akten sind verbrannt. Falls er nach der Ausbildung noch irgendwelche Illusionen über einen heroischen Krieg gehabt hatte, musste diese ihm beim ersten Einsatz schnell abhandengekommen sein. So wie Carl Zuckmayer es beschreibt. Er sieht den ersten toten Soldaten, den ersten Schwerverwundeten, der quäkte wie ein „hungriger Säugling“, den Einschlag der ersten Granate, bei der er und seine Kameraden sich wie ihr erfahrener Zugführer in den Dreck schmissen. „Es war alles völlig anders als wir uns es vorgestellt hatten. Hier galt es zu lernen, ein ‚gemeiner Mann‘ zu sein, dem keiner etwas erließ oder erleichterte, der seine graue anonyme schmutzige Arbeit machen musste, statt ‚Heldentaten‘ zu begehen, man musste das Härteste erfahren, das auch in den kommenden Frontjahren so schwer erträglich war: die ungeheure Langeweile, die Nüchternheit, das Unheroische, Mechanische, Alltägliche des Kriegs, in das sich das Grauen, das Entsetzen, das Sterben nur einfügte wie das Anschlagen einer Kontrolluhr in einem unendlichen Fabrikationsprozess.“ (ebd. 251f) Sicher war mein Vater nicht so „cool“ wie Ernst Jünger, der in seinem ersten Feldpostbrief an die Eltern (Anfang 1915) die eigene Kaltblütigkeit beschreibt (wohl auch um dem Vater und dem Bruder zu imponieren). Weder das feindliche Granatfeuer noch das Schreien der Verwundeten oder der Tod der Kameraden hätten ihn erschüttert, er freue sich, dass seine Nerven so stark seien. Und fast überganglos dann die Bitte um ein Paket mit Lebensmitteln und Kleidung. Jünger nennt nie patriotische oder religiöse Ziele – hier wird deutlich: Jünger kämpft den Krieg eines Einzelnen, der sich für Ruhm und Orden in Gefahr begibt und nicht selten als einer der wenigen Überlebenden aus waghalsigen Aktionen zurückkehrt. Nicht der Glaube an Kaiser und Reich, sondern Selbststeigerung und Lust an der Gefahr sind die Antriebe seines Handelns, auch der Beginn einer von nun an bis ins hohe Alter betriebenen Selbststilisierung. (E. Jünger, Feldpostbriefe, hg. v. H. Schwilk, Vorwort, Stuttgart 2014). Die älteren Soldaten aus dem einfachen Volk hatten kein Verständnis für diese „Kriegsmutwilligen“ wie er einer war, erinnert sich Zuckmayer. Ihnen gegenüber musste er sich behaupten fast mehr als gegenüber dem Feind. Jetzt erfuhr er, der Bürgersohn, was Klassengegensatz ist. Lernte alle deutschen Volksstämme, Berufe und Menschen kennen. In einer Sammlung von Feldpostbriefen aus dem Jahr 1915 Das deutsche Herz. Feldpostbriefe unserer Helden (hg. von Otto Krak, Berlin 1915) wird von dem Humor der deutschen Soldaten berichtet, mit dem sie das lausige Leben im Schützengraben kommentierten – beim Essen werden sie von Franzmännern gestört, essen jedoch seelenvergnügt zu Ende - ein idyllisches Leben. Aber nur scheinbar, „denn nur ein paar Zentimeter über dem Wall lauert stets der Tod.“(99) Auch der regelrechte Verkehr zwischen den dicht gegenüberliegenden Schützengräben, aber nur mit den Franzosen, nicht mit den Briten, wird beschrieben. Die Auswahl der Briefe zwischen heldisch und humorvoll war sicher eine tendenziöse Verharmlosung, um die Menschen zu Haus von dem tatsächlichen Schrecken des Kriegs abzulenken. b. Welche Rolle spielte der Glaube?Mein Vater ist konfirmiert worden. Noch als Siebzigjähriger konnte er mir die Namen der 12 kleinen Propheten ohne zu stocken aufsagen, so wie er sie im Konfirmandenunterricht gelernt hatte. In religiösen Fragen erlebte ich meinen Vater dennoch als zurückhaltend. In der Nazi-Zeit war er nicht aus Kirche ausgetreten (im Unterschied zu meiner eher frommen Mutter, die es auf Geheiß ihres Vaters tat, der im Nazi-Lehrerverband aktiv war). Mein Vater war ein distanzierter Christ. Nur zu Weihnachten ging er in den Gottesdienst und sang ziemlich falsch auf einem Ton die Lieder mit. Scherzhaft meinte er, ein höheres Wesen sei beispielsweise eine Katze auf dem Dach. Als er von meinem Entschluss hörte, Theologie zu studieren, war er nicht begeistert. Als ich ihm erklärte, dass Pfarrer quasi verbeamtet würden, war er beruhigt, riet mir aber, mit beiden Beinen auf der Erde zu bleiben. Er war stolz auf mich als den ersten Akademiker der Familie, doch skeptisch, was die Wahl des Berufs betraf. Haben er und seine Familie den Kriegsausbruch religiös erlebt? Gab es die nationalprotestantische Begeisterung? Ging man in den Buß-und Betgottesdienst am 5. August 1914? Hörte er eine erste Kriegspredigt vom Ortspfarrer, der verkündete, dass Gott den deutschen Waffen den Sieg geben wird, weil es ein gerechter Krieg war, wir ein bußfertiges Volk seien und Gott mit uns sei? Oder war die Stimmung wie oft auf dem Lande eher niedergedrückt, besonders auch bei seiner Mutter, die um das Leben ihrer beiden wehrfähigen Söhne fürchten musste? In der Schule hatte er gelernt, dass Deutschland eine große auserwählte Nation sei. Dass es von den anderen Völkern beneidet werde. Dass es umgeben sei von missgünstigen Nationen. Dass der Kaiser von Gottes Gnaden ein friedlicher Herrscher sei. Dass es nur sein gutes Recht wahrnehme, wenn es eine große Flotte baue und Kolonien erwerbe. Gehöre denn die Welt den Engländern und Franzosen? Am Sedanstag jubelte er wie anderen. Das Gepränge des Kaisers, der Aufmarsch der uniformierten Reiter und Truppen bei Manövern, die Musik der Militärmärsche hatten ihn beeindruckt. Und als mein Vater dann an die Front zum ersten Sturmangriff musste, wie ging er mit seiner Angst um? Welchen Halt gab ihm der Glaube, seine Religion? Die symbolischen Praktiken der Religion waren eine wichtige Form, das Grauen des Kriegs zu bewältigen und ihm einen Sinn zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Sendung und nationalprotestantische Auserwähltheit, das wilhelminische „Gott ist mit uns wie er mit unseren Vätern war“, das Kaiser Wilhelm verkündete und dass die Pfarrer predigten, ihm Halt gab. Betete er das Vaterunser, den 23. Psalm, den er im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt hatte? Die Forschung konstatierte, das „weit besser als kirchlich sanktionierte Glaubensformen der Glaube an die psychische Kraft von Amuletten und Ritualen die psychischen Grundbedürfnisse der Kriegsteilnehmer erfüllte.“ (R.Winkle, Connaitre a fond l’ame du soldat, in: G. Korff, Hg., Alliierte im Himmel. Populäre Religiosität und Kriegserfahrung, Tübingen 2006, 31) Solche eher als Aberglauben bezeichneten Praktiken reichten von Stoßgebeten und religiösen Ritualen über die Verwendung von Bibelversen bis zur Verwendung der Bibel insgesamt als Amuletten, zu allerlei Zauberformeln, magischen Handlungen – wie etwa dem Salben der Waffen- bis zum Glauben an Träume und Wunder (s. M. Greschat, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit, Stuttgart 2014, 12). Katholiken hatten mit Herz Jesu-, Ave Maria- und Rosenkranzgebeten leichter zuhandene Rituale des Umgangs mit dem Schrecken und der Angst. In dem Sammelband über eine Tagung des SFB „Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit“ 2003 „Alliierte im Himmel. Populäre Religiosität und Kriegserfahrung“ in Tübingen werden heute merkwürdig anmutende religiöse Handlungen analysiert wie Marienweihen, Sacre Coeur-Kult, der Sankt Michael-Mythos und das Nageln von Porträtstatuen. Bei Karl Kraus gibt es eine Stelle in „Die letzten Tage der Menschheit“: III. Akt 18. Szene Wallfahrtskirche. „Hier sehen sie ein interessantes Weihegeschenk, das zwei Soldaten aus Lana verehrt haben - einen Rosenkranz, dessen Korallen aus italienischen Schrapnellkugeln bestehen. Das Kreuz ist aus dem Führungsring einer geplatzten italienischen Granate geschnitten. Der Christus ist aus einer Schrapnellkugel gebildet. Auf der Rückseite des Kreuzes steht eingraviert: Aus Dankbarkeit.“ Ein militaristisches Ex voto-Exemplar! Die Teilnahme an der heilsnotwendigen Eucharistie konnte auch einen Katholiken ruhiger in die Schlacht gehen lassen. Hingegen war die Verbindung von Protestantismus und Nation eher eine gefühlshafte Glaubensangelegenheit des Bürgertums und nicht der einfachen Menschen (Heinrich Manns kaisertreuer Untertan Diederich Heßling). Schließlich stand der Opferbegriff nach dem Vorbild des Opfertodes Jesu zur Verfügung, auf den von allen Kriegführenden zurückgegriffen wurde. Das Gedächtnis der Toten des Krieges war von Anfang religiös aufgeladen (analog zu Jesu Satz: das tut zu meinem Gedächtnis). Und der Trost, wie die den Tod erleidenden Märtyrer von Engeln empfangen zu werden. (Siehe das Hamburger Kriegerdenkmal 1870/71 an der Fontenay – der Engel/Siegesgöttin Nike, der die Gefallenen auffängt). Was wird mein Vater gebetet oder getan haben, wenn es zum Sturmangriff ging? „Vor einem Sturmangriff hilft wahrscheinlich die Zigarette mehr als die Bibel, Kant und Fichte.“(L. Scholz, Seelenleben der Soldaten an der Front, Tübingen 1920). Oder wenn er unter Artilleriebeschuss lag (die meisten Toten des 1. Weltkriegs, fast die Hälfte, waren Opfer der Artillerie)? „Selbst wenn man sich im geheimsten Innern noch einen Funken von Gläubigkeit bewahrt hatte, wurde man in seinem Denken eher zynisch als fromm.“ (Zuckmayer, 263) Sicher waren religiöse Formeln auch für meinen Vater eine semantische Möglichkeit, dem Kriegserleben einen Sinn zu geben, aber er wird, so wie ich ihn kannte, wenig Gebrauch davon gemacht haben, sondern sich eher an ein Amulett oder dergleichen gehalten haben. Ein Divisionspfarrer schreibt im Herbst 1918 enttäuscht: „.Religiöse Gefühle, Strebungen und Gedanken hatten keinen Platz mehr. Zum Besuch der angesetzten und vereinbarten Gottesdienst war häufig keine Lust mehr vorhanden.“ (zit. Greschat, 22) c. SexualitätAuf ARTE wird ein Dokumentarfilm mit Spielszenen gezeigt, der das Thema 1. Weltkrieg, Ehe und Sexualität zum Thema hat. Heimaturlaub wird den französischen Soldaten gestrichen, Begründung: er dämpft die Kampfmoral. Die Trennung der Männer von ihren Frauen wird gezeigt am Beispiel einer Geschichte aus Frankreich, die Frau besucht ihren Mann nach langen Kämpfen mit dem Vater, hinter der Front. Wie mit den sexuellen Bedürfnissen der Frontsoldaten umgehen? Wie ist mein Vater mit seiner Sexualität im Krieg umgegangen? Einerseits gibt es Fraternisierung hinter der Front, Beziehungen zwischen Soldaten und französischen Frauen (das wird in einer Spielszene am Beispiel Ernst Jüngers gezeigt, der sich in eine junge Französin verliebt hat, deren Mann an der Front ist, solche Fraternisierung ist eigentlich verboten. Einmal wird er festgenommen.)

Der ARTE-Film zeigt: Beide Seiten haben hinter der Front Bordelle eingerichtet und teilen Präservative aus (das letztere wird im Bild gezeigt). Carl Zuckmayer beschreibt dies ähnlich in Als wär‘s ein Stück von mir. Er hatte seine große reine, erste Liebe zu Hause. „Gleichzeitig zog es mich, mit einer Sucht, die mehr als nur triebhaft war, zu einer weiblichen Zwischen-und Unterwelt, zu den vagen und nächtigen, nymphischen und lasziven Gestalten, die nicht immer, aber oft Huren waren, zu den Kokotten eleganten Stils in Brüssel, zu den Offiziersbräuten.“ Er erfuhr dort auch „Wärme, Zärtlichkeit, aufbrennende Leidenschaft, ein melancholischer Rausch, den Eros-Thanatos beschwörend, der die Fackel senkte und hob, wie es ihm gefiel.“ Beziehungsreich gebildet drückt Zuckmayer das aus. Und dann der Gegensatz: „Die gemeine Rohheit, mit der das sexuelle Bedürfnis der Mannschaft geregelt wurde, der Männermassen, die hinter der Front in Ruhe oder Reserve lagen, hab ich nur aus Scheu und angewiderter Distanz kennengelernt. Ich sah sie vor solchen Häusern, den Soldatenbordellen Schlange stehen wie vor einem Fleischerladen in Zeiten der Knappheit, hörte die wüsten Witze, mit denen sie sich hinein- und hinausschoben, von einem Sanitäter empfangen und entlassen, der die hygienische Behandlung besorgte, nach einer durch die Kontrolluhr abgezirkelten Vergnügungszeit, Frauen, die sich diesem Schnelldienst unterwarfen (man rechnete fünf Mann auf die Stunde) habe ich nicht kennengelernt.“ (273f.) Hat Zuckmayer möglicherweise sogar meinen Vater vor einem der Bordelle stehen sehen, die er so abschätzig beurteilte? Und galt nicht auch für die einfachen Männer wie meinen Vater, was Zuckmayer von sich und den Frauen, mit den er sexuell zusammen war, sagte: „Sie waren gezeichnet wie wir. Sie würden einmal, von fanatischen Patrioten mit abgeschnittenen Haaren, nackt durch die Straßen gepeitscht werden. Jetzt spendeten sie denen noch etwas Freude, die vielleicht morgen eingescharrt waren (…).“ In dem Film Westfront 1918 von G. W. Pabst aus dem Jahr 1930 wird gezeigt, wie der Soldat auf Heimaturlaub kommt und seine Frau im Bett mit einem anderen findet. Das Vertrauen ist zerstört, er verzeiht ihr nicht, so sehr sie darum bettelt. Er geht zurück an die Front, wird schwer verwundet, im Sterben liegend flüstert er ihren Namen und flüstert „Verzeih mir“. Übrigens hat mich die Extrem-Situation, ein junger Mann muss in den Krieg, in dem er wahrscheinlich fallen wird, er hat eine letzte Nacht mit seiner Freundin, immer stark beschäftigt. In diese Situation konnte ich mich intensiv versetzen. Das hatte wahrscheinlich auch mit meiner allzu lange auf praktizierte Sexualität wartenden Situation als junger Theologe zu tun. Die Liebes-Szene in dem Film Die Brücke, in der einer der Schüler in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkriegs Sex mit seiner Lehrerin hat, hat mich sehr fasziniert. Die Soldatenlieder Gustav Mahlers auf Texte Aus des Knaben Wunderhorn, Der Schildwache Nachtlied, Zu Straßburg auf der Schanz haben dies früh abgebrochene Leben und Lieben junger Männer zum Thema, und sie berühren mich jedes Mal, wenn ich sie höre, zutiefst. Dann denke ich auch an meinen Patenonkel Conrad, den jüngeren Bruder meiner Mutter, der 1943 21jährig in Russland als vermisst gemeldet wurde – „dort ist mein Haus aus grünem Rasen“. (Gustav Mahler, Wo die schönen Trompeten blasen). d. VerarbeitungBei Zuckmayer lese ich den Satz: „Ich habe (…) keine Kriegsgeschichten erzählt. Mir schien es unmöglich das mitzuteilen - vergeblich, das als wirklich Erlebte sei es in einem verklärten, heroischen, kritischen Licht wiederzugeben oder auch nur sachlich davon zu berichten. Über Krieg mit andern fast nie gesprochen (…) Nur zuerst gleich nach dem Kriegsende, als man kaum begriff, dass man wirklich überlebt hatte und gerettet war, lag ich oft nachts verschüttet im Unterstand und konnte nicht rufen, mich nicht einmal bewegen, bis ich dann mit einem Schrei erwachte, der mich selbst tödlich erschreckte.“ (248) Hat mein Vater so vom Krieg geträumt? Zuckmayer bemerkt: „Wir zitierten in den Kriegsjahren oft ein Wort von Nietzsche, ein gefährliches Wort, das sich aber für manchen von uns bewährte (…). Was mich nicht umbringt, das macht mich stark.“(249) Jetzt fällt mir ein, dass dieser Spruch Nietzsches bei uns zu Hause gerahmt unter Glas an der Wand hing. Hatte mein Vater diesen Nietzsche-Satz im 1. Weltkrieg kennengelernt? Kaum möglich, dass er den Kontext bei Nietzsche kannte (es ging um seine schweren Migräneanfälle und steht, glaube ich, in Ecce Homo). Aber er war Ausdruck seiner Härte uns Söhnen gegenüber. Verzagtheit und Weinerlichkeit waren nicht erlaubt. Kleine Vergehen wurden hart bestraft, mit einem Siebenstreng (Holzgriff mit sieben Lederstreifen) empfingen wir von ihm im Keller die angeblich verdienten Prügel. „Ich erfuhr, wie rasch der Mensch vergisst (…) Unter den Leuten die davongekommen waren herrschte bereits eine gewisse Kriegervereinsstimmung (…) Nie habe ich ein großspuriges Wort gehört, wenn einer hinausging, einen Verwundeten zu holen (…) Ich selbst erinnere mich an die Schlacht als an eine ungeheure Einsamkeit … Dieses Alleinsein war grauenvoll (…)“ Er erzählt von dem westfälischen Bergmann Andrea, ein ernster Bibelforscher, der in einem zerstörten Unterstand zurückgeblieben war. Zuckmayer soll das Scherenfernrohr holen. Ein Grammofon, das er anstößt, fängt an zu spielen - Claire Waldorrff „Na denn laß est dir ma jut bekommen.“ Dann sieht er Andrea liegen, er war tot.(269f) Zuckmayer berichtet weiter: „mir erschien alles dämonenhaft“ (270f). Es wird deutlich, wie Zuckmayer hier expressionistische Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen für sein Kriegserleben findet. Seine Frau findet 1925 auf dem verschmierten Papier eines alten Meldeblocks ein Gedicht, das er selbst vergessen hatte 1917 Ich habe sieben Tage nicht gegessen / und einem Mann in die Stirn geknallt / Mein Schienbein ist von Läusebiß zerfressen / Bald werd ich einundzwanzig Jahre alt (269f) Kunst als Verarbeitung: II Ein Höhepunkt ist Wilhelm Lehmbrucks Der Gestürzte, ursprünglich sollte es der tote Soldat heißen. Es steht in der großen Tradition der gefallenen Krieger und Amazonen der Antike, von denen sich die eindrücklichsten Exponate im Archäologischen Museum in Neapel befinden.

Nicht als Bild, aber in einer bewegenden Video-Präsentation ist Beckmanns unvollendetes großes Gemälde Die Auferstehung präsent. Zwar richten sich einige Gestalten in diesem grauenhaften Bild auf, aber insgesamt ist Trost und Auferstehung so fern wie der Mars. Im Berliner Brücke-Museum ist in Ausstellung Weltenbruch zu sehen, wie einige der Brücke-Maler das Kriegsgeschehen auf ihre Weise verarbeiten – Heckel sah in Brügge den Schrein der heiligen Ursula von Hans Memling, der war ihm Vorbild für eine fast drei Meter hohe Marienfigur, die Madonna von Ostende, gemalt auf eine Zeltplane, ein Bild, das für viele Soldaten wichtig war, bei einer Weihnachtsfeier auf dem Bahnhof von Ostende wurde sie aufgestellt, leider ging sie verloren. Später zeichnete Heckel einen Christuskopf mit dem Kreuz auf der Stirn. Die Brücke-Maler stellten verwundete Soldaten als prototypisch Leidende dar, malten die belgische Landschaft, aber Kriegsnarben sind kaum zu erkennen. In dem Holzschnitt Der barmherzige Samariter von Heckel gibt es keinen direkten Bezug auf den Krieg, aber indirekt ist der neue Zugriff auf die Gestaltung des Überfallenen vom Krieg geprägt. Das Grauen wird nicht wie auf Otto Dix Gemälde Flandern zu einem apokalyptischen Schreckensszenario, einer wüsten, zerstörten Landschaft mit Toten in Schlammlöchern und Drahtverhau. Ganz anders reagierten die Dadaisten, die 1916 in der neutralen Schweiz eine total neue Kunstrichtung begründeten – den Bruch mit bisheriger Kunst inszenierten. Ich erwähne die künstlerisch verarbeitete Erfahrung des Kriegs, weil einfache Soldaten wie mein Vater diese Möglichkeit nicht hatten. Sie erlitten das schreckliche Geschehen, ohne eine Sprache der Bewältigung dafür zu haben oder zu finden. Allerdings sind ihre Feldpostbriefe (27 Mrd. Briefe wurden im 1. Weltkrieg befördert) oft ein bewegendes Zeugnis dafür, wie sie um den Ausdruck für das sprachlos machende Grauen rangen. Berühmt wurde die Sammlung der Feldpostbrief gefallener Studenten. Leider habe ich keine Briefe meines Vaters. Selten habe ich ihn expressiv erlebt. 40 Jahre nach Kriegsende starb meine Mutter an Krebs. Der Brief von ihrem Sterben an seinen Bruder Gustav, in dem einfühlsam und bewegend von ihren letzten Tagen und Stunden erzählt, zeigte mir (ich fand den Brief erst Jahre später nach seinem Tod), dass er sich ausdrücken und dem Schmerz eine Sprache geben konnte. Wird er so vom Sterben seiner Kameraden nach Hause berichtet haben? Ich gäbe etwas darum, einen seiner Briefe lesen zu können. Zuckmayer berichtet, wie er dann als Leutnant jede freie Minute nutzte, um zu lesen. Wie er aufwachte aus dem Rausch der Kriegsbegeisterung und wie ihn „ein Heißhunger, eine Gier nach Wissen, Bildung, Erkenntnis ergriff“. Alles Geld gab er für Bücher, die er sich aus Deutschland schicken ließ, „es war wie ein wilder Ausbruch von Trotz gegen die Verdummung, die eigentlich unser Los im Alltagsleben des Krieges war.“ (277) Schrieb erste Gedichte und Texte, die sogar in der Zeitschrift AKTION gedruckt wurden. Der Krieg als Geburtsort eines Schriftstellers und Dramatikers. Ich frage mich: Was tat mein Vater, wenn er hinter der Front war? Vielleicht hat er das Schachspielen im Krieg angefangen. Sonst weiß ich nichts von seinen Interessen. Als Lesenden (außer die Tageszeitung Hamburger Abendblatt) habe ihn nicht erlebt. e. Verwundung und Niederlage.Mein Vater hatte das Verwundetenabzeichen erhalten. Seine Krankenakte habe ich Anfang September 2014 vom Militärarchiv in Freiburg erhalten (nur die Akten der 1891-1986 Geborenen waren noch erhalten). Konnte sie, weil in deutscher Schrift, nur teilweise entziffern. Im März/April 1917 war er wegen einer schweren Grippe, daran starben damals viele, im Feldlazarett, erholte sich und wurde mit Schreibarbeiten beschäftigt. Am 4. 8. 1918 wurde er bei Bazoches am Unterarm verwundet, am 6.8 mit Lazarettzug ins Reservelazarett in Hof gebracht, Diagnose Granatsplitter im rechten Unterarm und Handverletzung. Am 25. 8. in das Reservelazarett Aschersleben verlegt, Wunde entzündete sich, dort entlassen am 6. 10. als kriegsverwendungsfähig, einen Monat vor Kriegsende, er erhielt einen 14-tägigen Genesungsurlaub. Wie ging es ihm damals in Aschersleben? Er sah die Hungersnot. Glaubte er noch an einen Sieg der deutschen Waffen? Kurz vor Kriegsende kam er zu seinem Truppenteil zurück. Demobilisiert wurde er im Frühjahr 1919. Lazarett-Aufenthalt, trotz der schlechten Versorgung und unzureichenden Chirurgie, das hieß wenigstens weg aus der Schusslinie, zurück in die Heimat, Genesungsurlaub zumindest. Zuckmayer erzählt, wie er von einem Beobachtungsturm abgeschossen wurde, Granatsplitterriss über dem linken Auge und von einem jungen forschen Stabsarzt zurück an die Front zurückgeschickt werden sollte, wie sein Batteriechef ihn aber auf 14 Tage Heimaturlaub schickte und er von einem gutmütigen Stabsarzt, „der heilige Josepp“ genannt, in ein ruhiges Spital in Hirschhorn am Neckar eingewiesen wurde. Das war im Oktober 1918. Ernst Jünger nummerierte seine Verwundungen, sieben an der Zahl und beschreibt in den Feldpostbriefen an die Familie lakonisch, wie es ihm geht, zählt Vor-und Nachteile auf, gibt an, was er braucht. Dann wird er schwer verwundet bei seinem letzten Sturmangriff am 25. August. Im Lazarett in Hannover September 1918 erhält er die Nachricht, dass der Kaiser ihm den Orden Pour le merite verliehen hat. Er beginnt mit der Durchsicht seiner Kriegstagebücher. Ganz anders das Schicksal von Georg Trakl, der als Sanitätssoldat nach der Schlacht von Grodek 90 Schwerverwundete allein betreuen musste, ohne ihnen helfen zu können. Er wollte sich erschießen, was ein Kamerad aber verhindert, starb dann aber kurz darauf im Spital für Geisteskranke an einer zu starken Dosis Gift. Sein letztes Gedicht Grodek: „Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen; die goldnen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt. Umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk sich, darin ein zürnender Gott wohnt (…). O stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre. Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungeborenen Enkel.“ Ich sah meinen Vater selten entblößt. Ein einziges Mal ging er mit mir Schwimmen, im Volksparkbad, das weiß ich noch. Da sah ich seine Narben. Sah nicht schön aus. War aber erträglich. Ganz anders die Bilder des Fotografen Friedrich von den Kriegsversehrten und verstümmelten Soldaten, die zuerst 1925 erschienen und die es in einem Nachdruck von zweitausendeins in den 70er Jahren gab. Verstümmelungen schlimmster Art, von denen man sich keine Vorstellung machen konnte, Gesichter entstellt bis grotesken Fratze, von der man den Blick abwenden musste. Das hatte es zehntausendfach gegeben. Immerhin, recht und schlecht wurden die Kriegsopfer versorgt – der Sozialstaat in Deutschland mit seiner Reichsfürsorgeverordnung ist jedenfalls auch durch den Großen Krieg ausgebaut und befördert worden. Nach dem 2. Weltkrieg habe ich viele Kriegsversehrte gesehen, Einbeinige, Einarmige, Blinde, sie kamen an die Haustür und verkauften etwas. Es gab den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Mangelhaft war die psychische Behandlung der vom Krieg Traumatisierten, der sog: Kriegsneurotiker und der Zitterer. Noch während des Kriegs wurden sie mit Elektroschocks und Kehlkopfsonden brutal traktiert, sie sollten so wiedereinsatzfähig gemacht werden. Danach im Frieden wurden sie zumeist alleingelassen. Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten das Trauma unter fachlicher Anleitung, das gab es nicht. Eine Frage hätte ich an meinen Vater: wie er zu den Verbrüderungen mit den französischen Soldaten stand, die es gelegentlich gab (Weihnachten 1914), wie zu den Desertionen, zu dem Überlaufen zum Feind, schließlich zu den Soldatenstreiks und der Bildung von Soldatenräten im Jahr 1918. Und damit zur Bildung einer Demokratie in Deutschland, die immerhin ein positives Ergebnis dieses schrecklichen Krieges war. 5. Front von Luc Perceval im Thalia-TheaterIn den 18 Uhr Nachrichten Berichte von der annektierten Krim. Sowjetische Soldaten, die Stützpunkte besetzen. Sanktionsmaßnahmen des Westens. Eine unbestimmte Angst vor einer Eskalation. Dann ins Theater. Premiere im Thalia-Theater. Eine fast leere Bühne, im Hintergrund hängt eine riesige Installation geformt aus Metallplatten (Modell stand die Kassettendecke des 1912 gesunkenen Luxusdampfers-Titanic): 11 Schauspieler in schwarzen Anzügen mit weißen Hemden treten auf, 9 Männer und 2 Frauen, sie setzen sich vorne an den Bühnenrand, vor ihnen leere Notenständer – einer bläst auf einem trompetenähnlichen Instrument ein Signal. Und dann beginnt die Polyphonie für Stimmen nach Texten aus dem weltbekannten Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, dem Frontbericht Le Feu von Henri Barbusse (bereits 1916 trotz seiner kriegskritischen Ausrichtung in Fortsetzung erschienen, Barbusse war nach dem Krieg pazifistisch aktiv) und diversen Zeitdokumenten (Guillaume Apollinaire, Arnold Zweigs Erziehung vor Verdun, Feldpostbriefen.) „Front“ inszeniert von Luc Perceval - ein Spiel der Stimmen, ein sichtbares Hörspiel, ein multilinguales Stimmenorchester auf Deutsch, Flämisch, Französisch und Englisch (mit übertiteln). Gespielt von Schauspielern des Theaters NT Gent und des Thalia Theaters Hamburg. Jeweils separat wurde in Gent und Hamburg geprobt, bis dann zum Schluss die Ergebnisse in Hamburg zusammengestellt wurden. Als polyphones Ensemble finden sie sich zusammen, um miteinander, nebeneinander, gegeneinander und aneinander vorbei zu erzählen von jener Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, The Great War, dem Großen Krieg, dem Groote Oorlog, 1. Weltkrieg, um zu berichten vom Leben und Sterben der einfachen Soldaten, vom Schmerz und vom Leiden in der bis dahin größten Menschenschlächterei, die es auf Erden gab. Zu erzählen von etwas, was eigentlich nicht zu erzählen ist. Was der Maler Franz Marc schon im Herbst 1914 notierte. „Was wir Krieger in diesen Monaten draußen erleben, überragt in weitem Bogen unsere Denkkraft. Wir werden Jahre brauchen bis wir diesen sagenhaften Krieg als Tat, als unser Erlebnis werden begreifen können.“ Die ungeheure Durchschlagskraft der Geschütze, die Verwandlung ganzer Landschaften in kraterübersäte Wüsteneien, die im Schlamm versunkenen Schützengräben, wie sie Otto Dix auf seinem Gemälde Flandern malte, das Massensterben, die Auslöschung ganzer Jahrgänge der Jugend Europas, geopfert von Generälen, die kein Pardon kennen?! Wie das auf die Bühne bringen, wenn es nicht um Abbildung eines kriegerischen Geschehens gehen kann? Drei Erzählzusammenhänge werden in der Hamburger Inszenierung deutlich – da kämpfen auf deutscher Seite Paul Bäumer und seien Klassenkameraden, die, aufgehetzt durch ihren Lehrer Kantorek, direkt von der Schulbank an die Westfront gegangen sind. Anführer ihrer Truppe ist der Landwehrmann, der die jungen Männer das Überleben im Krieg lehren will. Auch ein junger Rekrut befindet sich unter den Soldaten, ein Bauernsohn, der den heimischen Hof vermisst. In seinen Briefen an die Eltern, entnommen originalen Feldpostbriefen, macht er sich vor allem Gedanken um die Pferde zu Hause und die Ernte. Auf belgischer Seite ist da der Kompanieführer De Wit, der aus Verzweiflung über die vermeintliche Untreue seiner Frau im besetzten Heimatdorf sich in den Krieg stürzt. Emil Seghers, 18 Jahre alt, hat sich freiwillig gemeldet, um bei seinen älteren Brüdern an der Front zu sein. Die Mutter, eine andere Mutter Courage lebt im besetzten Gebiet vom Handel mit den Soldaten des Feindes und klagt über den Verlust ihrer Kinder. Und dann ist da noch Elisabeth, eine englische Krankenschwester. Ihr Verlobter ist gefallen. Sie geht an die Front, um verwundeten Soldaten zu pflegen. Der Postsoldat Van Outrye ist einer ihrer Patienten, eine zarte Beziehung entwickelt sich. Ein Stimmengewitter entfaltet sich, ein polyphoner Chor von Stimmen, Propagandasprüche, „Auf euren Schultern ruht das Vaterland“, Bekenntnisse, Verzweiflungsschreie, zynische Kommentare. Dazwischen theatralische Aktionen wie ein Fußballspiel mit großer Lust betrieben, ein derwischartiger Tanz. Dazu Projektionen auf die Wand von Fotos verwundeter Soldaten. Dazu metallische Musik, angeschlagen von Bernard Försch auf den Metallplatten im Hintergrund. Signalisiert das ständige Artilleriefeuer. Zufällig finde ich in einem Buch von Thomas Hettche Totenberg (2012) ein Zitat von Ernst Jünger, das genau diese Klanginstallation als Kriegserfahrung beschreibt: „Ich glaube, dass folgendes Bild das Entsetzen besonders treffend zum Ausdruck bringt. Es gibt eine Art von sehr dünnem und großflächigen Blech, mittels dessen man an kleinen Theatern den Donner vorzutäuschen pflegt. Sehr viele solcher Bleche, noch dünner und klangfähiger, denke ich mir in regelmäßigen Abständen übereinander angebracht, gleich Blättern eines Buches, die jedoch nicht gepresst liegen sondern durch irgendeine Vorrichtung voneinander entfernt gehalten werden.“ Der Soldat, aufs oberste Blatt gehoben, stürzt von Blatt zu Blatt mit aufeinanderfolgenden Detonationen, „sich in einen mächtig rollenden Donner verwandelnd, bis endlich ein einziger fürchterlicher Lärm die Grenzen des Bewusstseins sprengt.“ (98-100) Hat das mein Vater gehört und hat ihn dieser Schrecken nie mehr losgelassen? Hat er deswegen geschwiegen? Hinterher Premierenfeier, alle sind beeindruckt, eine Bekannte sagt: hätte ich doch meinen 17-jährigen Sohn mitgenommen (weil er oft aggressive Videospiele spielt). Trotzdem kommt mit die Inszenierung, so gut sie gemacht und gemeint ist, doch ein wenig abständig vor. Es liegt wohl daran, dass die dramatische Aufbereitung des Schreckens von vor 100 Jahren etwas ästhetisch Künstliches hat, auch gerade in seiner Häufung von Fakten und multilingualen biographisch getönten Erlebnissen. Während die Musik als Klage in Brittens War Requiem einen anders ergreift. 6. „Versöhnung über den Gräbern“ - Klassenreise nach Nordfrankreich 1959Nach dem 2.Weltkrieg haben wir auf dem Bahrenfelder Flugfeld Patronenhülsen gesammelt, die wir gelegentlich mit Pulver füllten und zur Explosion brachten. Die Relikte des Krieges, dessen Verbrechen wir nur ahnten, interessierte uns Jungen. Über seine Relikte nahmen wir an diesem schrecklich-faszinierenden Geschehen, aus dem wir entronnen waren, irgendwie teil. Nicht anders war es im 1.Weltkrieg. „Vieles ist ungeheuer, doch nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch“, so beginnt die Antigone des Sophokles. Diesen Satz aus der Tragödie, in der es um den Bruder der Antigone geht, dem als Feind der Stadt nicht die Ehre eines Begräbnisses zuteil werden soll, kannte ich noch nicht, als ich im Jahre 1959 mit der Klasse nach Nordfrankreich auf die Gräberfelder des Ersten Weltkriegs fuhr. Antigone begehrt bekanntlich gegen diese Logik der Feindschaft über den Tod hinaus auf, sagt trotz Todesdrohung wie eine Schwester Jesu: „Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da“ und bestattet ihren Bruder. 14 Jahre nach Ende des 2.Weltkrieges wollten wir diese schöne Einsicht in Nordfrankreich praktizieren, die neue deutsch-französische Freundschaft umsetzen und die Arbeit der Antigone nachholen. Denn viele deutsche Soldatenfriedhöfe waren im Unterschied zu den französischen und denen der Entente arg vernachlässigt. Ich fand ein Foto aus der Schülerzeitung der Schleeschule, auf dem ich mit dem Spaten zu sehen bin, wie ich mit den Klassenkameraden vor einer unendlich langen Reihe von Kreuzen die kalkige Erde des Friedhofs in Neuville St.Vaast bewegte, wie wir dort Gräben zogen und sie wieder zuschaufelten und Blumen pflanzten, die vielleicht nicht einmal anwachsen würden. Dort entdeckte ich zwei Grabkreuze mit Gefallenen des Infanterie-Regiments Nr. 262 meines Vaters aus dem Jahr 1917. Das Dorf schien wenig Notiz von uns zu nehmen und doch öffnete unser Tun Türen. Ein alter Bauer nahm uns auf dem Weg ins Dorf in seinem Ackerwagen mit. In den Kneipen wurden wir freundlich begrüßt. Mit einer Jugendgruppe aus Lille feierten wir ein Freundschaftsfest, tanzten und sangen und genossen die neue deutsch-französische Freundschaft ganz sinnlich. Und bei der Einweihung eines tschechischen Soldatenfriedhofs, an der wir teilnahmen, sprach der Priester des Ortes auf Französisch und Deutsch die Worte. „Ihr jungen Deutschen! Der Krieg war sinnlos, grausam, unmenschlich. Und doch waren diese Opfer vielleicht nötig, um die Sinnlosigkeit zu erkennen und um die Voraussetzung für eine Verständigung zu schaffen.“ Und dann zitierte er ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es für sich. Wenn es aber erstirbt, so trägt es viel Frucht.“ Um fortzufahren: „Die Saat ist gesät: sie ist gesät auf diesem durch den Tod zahlloser Menschen geheiligten Boden. Und ihr in eurer Bemühung um den Frieden seid die Frucht. Ihr habt eine wunderbare Aufgabe.“ In meinem Bericht über diese Reise schrieb ich pathetisch: „Peuples soyez unis, hommes soyez humaines. So war es gleichsam auf die Gräber der 40.000 Gefallenen verweisend am Mahnmal des französischen Soldatenfriedhofs Loretto geschrieben. Und dieses einfache Wort mahnte und beschwor uns, es lebte vor uns auf in dem leidenden Antlitz einer französischen Mutter, eines deutschen Vaters, in den Schmerzensschreien der Verwundeten und Sterbenden, in der Trauer ganzer Nationen, dieses Wort schwoll an, bittend, flehentlich immer wiederholend: Seid einig, seid menschlich.“ Ja, das ist eine mögliche Deutung, auch wenn sie erst nach einem weiteren schrecklichen Krieg Wirklichkeit wurde, symbolisch besiegelt in dem Treffen Adenauers mit de Gaulles in der Kathedrale von Reims. Noch einmal mein Aufsatz: „Wir kamen nach Frankreich unter dem Motto Versöhnung über den Gräbern. Ich glaube es ist schon viel geschehen, wenn wir den Franzosen unseren guten Willen zeigen und wenn wir begriffen haben, welch großen Inhalt das Wort Versöhnung hat. Ein friedliches Zusammenleben, ein vereintes Europa, eine Entente cordiale zwischen allen Völkern ist nicht möglich, bis jeder von uns gelernt hat zu vergeben.“ Das war vor 55 Jahren. Vor 25 Jahren fiel der eiserne Vorhang. Und heute, 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wird Krieg geführt im Osten der Ukraine, wo Sezessionisten, mit Unterstützung des großen Nachbarn, die Abtrennung betreiben. Selbst das noch eine Spätfolge der beiden großen Kriege. Hoffentlich wird er aber gelöst wird durch Diplomatie, Sanktionen, zivile Konfliktlösung und nicht durch Säbelrasseln, Aufstockung der NATO im Osten. 7. Eine letzte ErinnerungMeine persönliche Spurensuche ist damit beendet. Noch eine Bemerkung: ich habe in dem schönen Sommer 2014 an der Alster sitzend noch viel gelesen Clark, Die Schlafwandler, die von Münkler angestoßenen Debatte um die Kriegsschuld, Leonhard, Die Büchse der Pandora parallel zu der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, bei der die Urenkel der französischen und deutsche Soldaten im Viertelfinale aufeinandertrafen – und die deutschen trotz größerer französischer Chancen durch das Kopfballtor von Hummels gewannen. (Linnecker: 22 Mann spielen 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen). Wie schön, dass nationale Rivalitäten heute so ausgetragen werden – und damit eine späte friedliche Erfüllung jenes gelegentlichen Fußballspiels zwischen den Feinden in den Schützengräben von damals fanden.

P.S.: Lektüren - Clark, Münkler, Leonhard

Herfried Münkler hat in einem Artikel in der SZ („Neuentdeckung des Ersten Weltkriegs“) vom 20. Juni dezidiert „für eine Abkehr von den Thesen Fritz Fischers“, Deutschland trage die Hauptschuld am 1. Weltkrieg, plädiert und sich dafür (mit Recht) empörte Leserbriefe und Revisionismusvorwürfe eingehandelt hat (z.B. SZ am 2.7.14). Münkler sieht in der Fischer-These eine geschichtspolitische Konstruktion von Schuld und Sühne, die letztlich zur Rechtfertigung der neuen deutschen Ostpolitik der 60er Jahre gedient habe. Wenn die Deutschen nicht die Hauptschuldigen am Krieg waren, sondern alle Großmächte dabei zusammengewirkt haben, als Schlafwandler, wie sie Christopher Clark in seinem gleichnamigen Buch über den Ausbruch des 1. Weltkriegs prägnant bezeichnete, dann kann man die Deutschen für die unglücklichen Folgen des Versailler Vertrags wie etwa den Aufstieg Hitlers nur bedingt verantwortlich machen. Und insofern auch nur bedingt für den Ausbruch des 2. Weltkriegs und seine Folgen wie die Wegnahme der Ostgebiete. „Waren die Deutschen hingegen am Ersten Weltkrieg Schuld, so trugen sie auch die Verantwortung für alles, was daraus folgte, dann war der Verlust der Ostgebiete nicht nur ein Ergebnis des Krieges sondern auch eine gerechte Strafe.“ Diese Argumentation scheint mir aber nicht schlüssig. So berechtigt Münklers Einwand ist, Geschichtswissenschaft müsse immer für eine Revidierung angesichts neuer Quellenlagen offen sein, so fragwürdig scheint mir die primär geschichtspolitische Ableitung der Thesen Fischers. Die Vernichtungsfeldzüge gegen Polen und dann gegen die Sowjetunion, die die weitgehende Versklavung der polnischen und ukrainischen Bevölkerung und die Vernichtung des Ost-Judentums zum Ziel hatten, können ja überhaupt nicht mehr mit den negativen Folgen des 1. Weltkriegs für Deutschland in Verbindung gebracht werden. Sondern sie waren Teil einer rassistisch ausgerichteten Geo- und Vernichtungspolitik neuer und ungeheurer Art, die ja trotz der weitgehend gelungenen Revision des Versailler Vertrags (Ruhrbesetzung, Wiederaufrüstung, Annektion des Sudetenlands) auf bewusst verbrecherische Weise in Gang gesetzt wurde. Weswegen die sogenannte Ost-Denkschrift der EKD 1965 ja auch die neue Ostpolitik damit begründete, dass der von Nazi-Deutschland schuldhaft vom Zaun gebrochene 2. Weltkrieg durch den späteren Vormarsch der Sowjetunion Bevölkerungs- und Gebietsverschiebungen zum Nachteil Polens mit sich gebracht hatte, die jetzt nicht mehr revidiert werden könnten, um nicht neues Unrecht zu begehen. Deswegen Akzeptanz des Verlusts der Ostgebiete, zumal die Integration der Ost-Flüchtlinge in die BRD weitgehend gelungen sei. Deswegen Versöhnung mit den östlichen Nachbarn. Und Anerkennung der neuen Ostgrenzen. Oder anders gesagt: auch wenn Deutschland nicht der Hauptschuldige am 1. Weltkrieg war und zu Unrecht so harten Friedensbedingungen ausgesetzt wurde, hätte das nie die eindeutig verbrecherische Politik der Nazis, die zum 2. Weltkrieg führte, gerechtfertigt. Sie ging über die Revision des Versailler Vertrags weit hinaus. Ob der deutsche „Griff nach der Weltmacht“ (Fischer) im 1. Weltkrieg schon in nuce die verbrecherische Nazi-Geopolitik enthielt, steht auf einem anderen Blatt. Deutschland hat den Krieg im Westen begonnen, angeblich als Präventivkrieg, um einer Aggression der Entente zuvorzukommen. Nachdem sich die Frontlinien 1915 verfestigt hatten, waren aber auch die Entente-Mächte für die Verlängerung des Massenmordens auf den flandrischen und nordfranzösischen Schlachtfeldern verantwortlich. Auch sie wollten um jeden Preis siegen - nach der paradoxen Logik, die große Zahl der Gefallenen könne nur durch einen Sieg gerechtfertigt werden. Noch heute ist in England die Empörung darüber groß, wie die Generalität 1916 in der Somme-Schlacht kaltlächelnd Hundertausende junger Engländer in den sicheren Tod schickte. Ähnlich argumentierte die deutsche Seite, die ja noch 1917 unter Beteiligung einflussreicher Theologen (s. Günter Brakelmann, Reinhold Seeberg als Theologe des Kriegs) sich auf einen Siegfrieden versteifte anstatt angesichts der erschöpften militärischen Kräfte, der Millionen Toten und des Leidens der Zivilbevölkerung auf einen Verständigungsfrieden zu setzen. Aber die Entente konnte sich darauf berufen, dass Deutschland den Krieg im Westen mit dem Überfall auf das neutrale Belgien und dem Marsch auf Paris begonnen hatte und deswegen militärisch niedergerungen werden musste, was dann ja auch durch den Eintritt der USA in den Krieg 1917 gelang. Es ist wohl so, dass beide Deutungen Recht haben. Es gab sowohl eine „Hineinschlittern“ (Lloyd George) in den Krieg als auch die deutsche Schuld am Ausbruch, indem einerseits der Bündnispartner Österreich-Ungarn zum Krieg gegen Serbien ermutigt wurde, andererseits die militärstrategische Option des Schlieffen-Plans (schneller Präventivkrieg gegen Frankreich) die Oberhand gewann über die politische Option einer geduldigen und verantwortungsbewussten Krisendiplomatie. Dass die deutsche Politik um 1914 den Militärs vielleicht deswegen so viel Raum gab, weil in ihren Gedanken „der Griff nach der Weltmacht“ doch virulent war, ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Ein jüngerer Historiker (D.Geppert SZ 25.8.1914) verteidigt Clark und Münkler mit dem Hinweis, dass man stärker die Großmächtebeziehungen vor 1914 und das Denken und Handeln von knapp hundert Politikern, Diplomaten und gekrönten Häuptern untersuchen müsse, um das Geschehen im Juli und August 1914 zu verstehen. Dann würde deutlich, dass nicht nur Deutschland und Österreich, sondern ebenso Frankreich, Russland und England sich Vorteile von einem großen europäischen Krieg versprachen. Die jüngere Forschung habe gerade hier Hervorragendes geleistet und würde von den Verteidigern der Alleinschuldthese nicht gebührend berücksichtigt. Wer fordere, der Fokus auf das Deutsche Reich müsse aus Gründen politischer Zweckmäßigkeit erhalten bleiben, betreibe „Geschichtsschreibung in volkspädagogischer Absicht“. Wenn ich nun ein Buch wie das des Freiburger Historikers Jörg Leonhard Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs in die Hand nehme (1000 Seiten Text und 200 Seiten Anmerkungen und Literaturverzeichnis, ich habe es teilweise im heißen Juli und August auf den Alsterwiesen gelesen), so bewundere ich die ungeheure Leistung, ein so grauenvolles Ereignis wie diesen Krieg auf eine differenzierte Weise zwischen zwei Buchdeckeln in seiner Vorgeschichte, seinen Verläufen und seinen Nachwirkungen aufzuschlüsseln und darzustellen , sodass der Leser die „Torheit der Regierenden“ (Tuchmann) wie die verbrecherischen Militärstrategien der „Masters of war“(Bob Dylan) erläutert bekommt und dabei die Leiden der Millionen Soldaten nicht aus dem Blick verliert. Es ist solch eine Darstellung auch eine Zivilisierung des Schreckens, der einen überfällt, wenn man sich nur einen Schlachtentag mit Artilleriebeschuss, Angriff, Nahkampf, Gegenangriffe und Gaseinsatz vorstellt, an dessen Ende 5-10.000 Tote auf einem Stück verbrannter Erde liegen. Und dieser Schrecken wird nun in der historischen Darstellung zivilisiert, will sagen fassbar gemacht, indem er in seiner verhängnisvollen Entwicklung, seinen Voraussetzungen und Folgen nachvollziehbar geschildert wird. Die kluge, wissenschaftlich stringente, gut formulierte und umfassende Darstellung macht das Grauen des Gegenstands erträglich und provoziert zugleich die Nachfrage, wie so etwas denn möglich gewesen sei. Dass das Geschehen des Ersten Weltkriegs in seinen Vorläufen (Kriegseinhegung und Kriegsverdichtung vor 1914), seiner Entgleisung und Eskalation Sommer und Herbst 1914, seinen Phasen Stillstand und Bewegung 1915, Abnutzen und Durchhalten 1916, Expansion und Erosion 1917, Plötzlichkeit und Zerfall 1918 und seinen Ausgängen (10 Millionen Tote und ein brüchiger Frieden, der in Bürgerkriege übergeht) überhaupt darstellbar und lesbar ist für einen, der friedlich in seinem Sessel sitzt und immer wieder bei einer Tasse Tee und Gebäck wohl an die 10 Tage braucht, um diese ungeheure, von Menschen angerichtete Katastrophe mittels diese Buches sich noch einmal gedrängt vor Augen zu führen. Was die viel diskutierte Julikrise und den Ausbruch des Kriegs betrifft, so vertritt Leonhard die Ansicht, Deutschland habe zwar keinen langfristig geplanten Angriffskrieg mit definierten Kriegszielen geführt (dafür waren die Äußerungen in Berlin zu erratisch), habe aber durch seinen Blankoscheck für Österreich-Ungarn gegenüber Serbien nach dem Attentat von Sarajewo eine besondere Verantwortung für den Ausbruch des Krieges. Gegenseitige Fehlwahrnehmungen und Unterstellungen waren bei allen Akteuren vorhanden, es kam zu körperlichen und psychischen Zusammenbrüchen. In Berlin und Wien nahm man an, jetzt noch einen Krieg gegenüber dem mit Hilfe Frankreichs erstarkenden Russland und dem aufrüstenden Frankreich gewinnen und ihn auf Kontinentaleuropa begrenzen (also England draußen halten) zu können. Das erwies sich als Irrtum. Der deutsche Einmarsch in das neutrale Belgien und die dabei begangenen Kriegsgräuel (Zerstörung der Universitätsstadt Löwen, Erschießung von Geiseln) wurden von nun an zum Menetekel deutscher Grausamkeit. Nachdem sich die Frontlinie 1915 verfestigt hatte, waren aber auch die Entente-Mächte für die Verlängerung des Massenmordens auf den flandrischen und nordfranzösischen Schlachtfeldern verantwortlich. Auch sie wollten um jeden Preis siegen - nach der paradoxen Logik, die große Zahl der Gefallenen könne nur durch einen Sieg gerechtfertigt werden. Deswegen die verlustreichen Durchbruchsversuche der Entente an der Somme 1916 und der Deutschen im Frühjahr 1918. Keine Seite hatte die ungeheure Destruktionskraft der Waffen vorhergesehen – Schnellfeuergeschütze, MGs, dann Flugzeuge, Giftgas und Tanks. Der industriell geführte Volkskrieg brach über eine Welt herein, die den (Kabinetts-) Krieg selbstverständlich als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachtete, aber zu Beginn immer noch in den Kategorien von Kavallerieattacken und schnell geführten Entscheidungsschlachten dachte. Nach den verlustreichen Schlachten des Jahres 1916, es gab zwischendrin immer wieder Revolten von Soldaten und Streiks an der Heimatfront, in Russland kam es zur Revolution, ging es nicht mehr um Frontdurchbrüche und Vormärsche, sondern um die langsame Zermürbung des Gegners. Eine Friedensinitiative Benedikts XV. am 1. August 1917 blieb ohne Erfolg. Auf beiden Seiten hoffte man weiter auf einen Siegfrieden (in Deutschland waren besonders protestantische Theologen, was Leonhard nicht erwähnt, dessen Verkünder). 1918, inzwischen waren die USA in den Krieg eingetreten, war die Widerstandskraft der Mittelmächte erschöpft und sie ersuchten um einen Waffenstillstand. Nicht von ungefähr, so Leonhard, wurde er in einem Eisenbahnwagen im Wald von Compiegne unterzeichnet, dem Transportmittel, das für die Steigerung der Kriegstechnik so wichtig war. Leonhard schildert auch den Übergang vom Krieg zum Frieden. Auf den Waffenstillstand folgten Bürgerkriege und regionale Konflikte, die bis 1923 dauerten. Die Sieger waren auf den Frieden schlecht vorbereitet. Leonhard, der immer wieder kluge Beobachtungen von Schriftstellern zitiert, schließt mit der Frage aus Thomas Manns Zauberberg: ob „aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fiebersbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen“ werde. Nicht die Liebe, aber immerhin ein friedliches Europa entstand erst nach dem 2. Weltkrieg und nach der Wende von 1989. Doch die Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren und jetzt die kriegerischen Vorgänge in der Ukraine, Russlands/Putins geopolitisches Denken gegenüber EU- und NATO-Erweiterung zeigen, wie zerbrechlich dieser Frieden ist, wenn man sich nicht in den andern einfühlt. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/91/hjb34.htm

|

Auch in Im Westen nichts Neues wird geschildert, wie Paul Bäumer mit seinen Kameraden, durch einen Kanal schwimmt, um ein Haus mit jungen Französinnen zu besuchen. Man bringt Essensgeschenke mit und wird sich schnell handelseinig. Aber das sei doch etwas anderes als der Besuch der Bordellfabriken. Könnte mein Vater das auch mal gemacht, eine Belgierin oder Französin kennengelernt haben, die ihm sagte „Tu es trop aimable“, wie seinem Sohn 45 Jahre später dies eine aparte Französin sagte. Denn hübsch sah er aus, mein Vater, schauen sie sich nur dieses Foto von ihm als Soldat an.

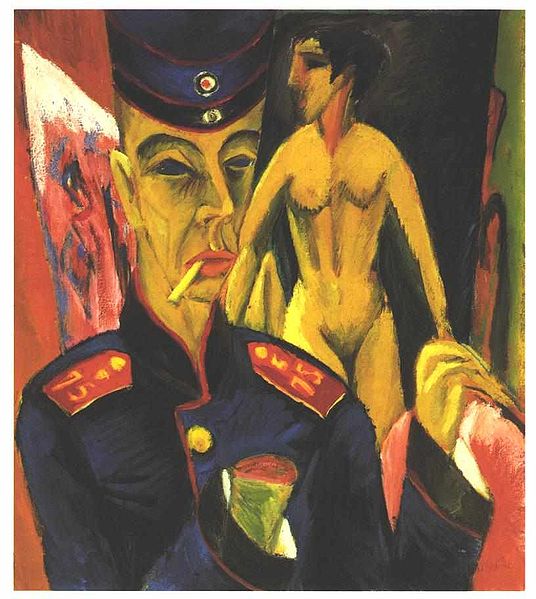

Auch in Im Westen nichts Neues wird geschildert, wie Paul Bäumer mit seinen Kameraden, durch einen Kanal schwimmt, um ein Haus mit jungen Französinnen zu besuchen. Man bringt Essensgeschenke mit und wird sich schnell handelseinig. Aber das sei doch etwas anderes als der Besuch der Bordellfabriken. Könnte mein Vater das auch mal gemacht, eine Belgierin oder Französin kennengelernt haben, die ihm sagte „Tu es trop aimable“, wie seinem Sohn 45 Jahre später dies eine aparte Französin sagte. Denn hübsch sah er aus, mein Vater, schauen sie sich nur dieses Foto von ihm als Soldat an. n der Bonner Ausstellung Krieg der Avantgarden: Einige Maler finden noch in den Kriegsjahren zu neuen Themen und Formen, sprechen das wie Beckmann auch unverblümt aus: dass der Krieg ihnen künstlerische Impulse gab. Kirchners Selbstbildnis als Soldat mit einer Zigarette lässig im Mundwinkel, einer nackten Frau im Hintergrund, aber mit blutigem Armstumpf, zeigt schon den kurz darauf erfolgenden Zusammenbruch an. Beckmanns Selbstbildnis als Krankenpfleger verrät im Blick die ganze Irritation durch das Grauen der Lazarette.

n der Bonner Ausstellung Krieg der Avantgarden: Einige Maler finden noch in den Kriegsjahren zu neuen Themen und Formen, sprechen das wie Beckmann auch unverblümt aus: dass der Krieg ihnen künstlerische Impulse gab. Kirchners Selbstbildnis als Soldat mit einer Zigarette lässig im Mundwinkel, einer nackten Frau im Hintergrund, aber mit blutigem Armstumpf, zeigt schon den kurz darauf erfolgenden Zusammenbruch an. Beckmanns Selbstbildnis als Krankenpfleger verrät im Blick die ganze Irritation durch das Grauen der Lazarette.

Aber halt, da ist noch eine letzte Erinnerung: Mein Vater hat eine Fotocollage zusammengestellt, die die vier Soldaten der Familie Benedict zeigt – ihn selbst, meinen Halbbruder Claus, gestorben 2003,sowie meine beiden Brüder Hartwig und Rainer, die ihren Wehrdienst bei der Bundeswehr absolvierten. Ich als freigestellter Theologiestudent fehle natürlich. Diese Fotocollage mit der Angabe der Dienstzeiten wirkt ein wenig verklärend, unkritisch gegenüber dem Schrecklichen, was im 1. und 2.Weltkrieg von den deutschen Soldaten angerichtet wurde. Sie macht ja keinen Unterschied zwischen meinen Brüdern, die in der Bundeswehr in Friedenszeiten dienten und ihm sowie meinem Halbbruder als an verbrecherischen Kriegen Beteiligten. Heißt diese positivistische Collage, ich habe meinen Frieden mit dem gemacht, was ich erlitten habe? Und da fällt mir ein, dass mein Vater mir einmal sagte, wenn je wieder ein deutscher Regierungschef junge Deutsche, seine Söhne als Soldaten in den Krieg schicken würde, dann würde er einen Revolver nehmen und ihn erschießen. Ich war erstaunt. Diesen Widerstandsgeist hatte ich ihm nicht zugetraut; vielleicht war es auch nur Renommiererei vor dem kritischen Sohn, ich weiß es nicht; jedenfalls hat er das gesagt. Konstruktiv interpretiert könnte es bedeuten: Das ist mein Resümee aus meiner Kriegserfahrung 1915 bis 1918. Und die Lehre aus dem verbrecherischen 2. Weltkrieg. Nun, ein Kanzler und eine Kanzlerin sowie die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten haben deutsche Soldaten in einen Krieg geschickt, der ein Land, Afghanistan, befrieden sollte. Wieder sind deutsche Soldaten gefallen, gestorben, und die Mütter, Bräute, Freunde und Geschwister fragen: ja für was – die Freiheit und Sicherheit der westlichen Welt? Wird ihrer gedacht in der neuen Gedenkstätte der Bundeswehr in Berlin. Einerseits: Afghanische Mädchen können jetzt in die Schule gehen, und es gibt freie Wahlen. Andererseits: Die afghanische Gesellschaft ist weiter korrupt. Die Taliban sind nicht endgültig besiegt. Was hätte mein Vater dazu gesagt?

Aber halt, da ist noch eine letzte Erinnerung: Mein Vater hat eine Fotocollage zusammengestellt, die die vier Soldaten der Familie Benedict zeigt – ihn selbst, meinen Halbbruder Claus, gestorben 2003,sowie meine beiden Brüder Hartwig und Rainer, die ihren Wehrdienst bei der Bundeswehr absolvierten. Ich als freigestellter Theologiestudent fehle natürlich. Diese Fotocollage mit der Angabe der Dienstzeiten wirkt ein wenig verklärend, unkritisch gegenüber dem Schrecklichen, was im 1. und 2.Weltkrieg von den deutschen Soldaten angerichtet wurde. Sie macht ja keinen Unterschied zwischen meinen Brüdern, die in der Bundeswehr in Friedenszeiten dienten und ihm sowie meinem Halbbruder als an verbrecherischen Kriegen Beteiligten. Heißt diese positivistische Collage, ich habe meinen Frieden mit dem gemacht, was ich erlitten habe? Und da fällt mir ein, dass mein Vater mir einmal sagte, wenn je wieder ein deutscher Regierungschef junge Deutsche, seine Söhne als Soldaten in den Krieg schicken würde, dann würde er einen Revolver nehmen und ihn erschießen. Ich war erstaunt. Diesen Widerstandsgeist hatte ich ihm nicht zugetraut; vielleicht war es auch nur Renommiererei vor dem kritischen Sohn, ich weiß es nicht; jedenfalls hat er das gesagt. Konstruktiv interpretiert könnte es bedeuten: Das ist mein Resümee aus meiner Kriegserfahrung 1915 bis 1918. Und die Lehre aus dem verbrecherischen 2. Weltkrieg. Nun, ein Kanzler und eine Kanzlerin sowie die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten haben deutsche Soldaten in einen Krieg geschickt, der ein Land, Afghanistan, befrieden sollte. Wieder sind deutsche Soldaten gefallen, gestorben, und die Mütter, Bräute, Freunde und Geschwister fragen: ja für was – die Freiheit und Sicherheit der westlichen Welt? Wird ihrer gedacht in der neuen Gedenkstätte der Bundeswehr in Berlin. Einerseits: Afghanische Mädchen können jetzt in die Schule gehen, und es gibt freie Wahlen. Andererseits: Die afghanische Gesellschaft ist weiter korrupt. Die Taliban sind nicht endgültig besiegt. Was hätte mein Vater dazu gesagt? Ich sitze in der Loggia der Berliner Wohnung meines Sohnes Benjamin, es ist ein schöner Sommertag, meine Enkel spielen zu meinen Füßen in der Sandkiste ihre Rollenspiele und ich habe Zeit, ein wenig in Christopher Clarks

Ich sitze in der Loggia der Berliner Wohnung meines Sohnes Benjamin, es ist ein schöner Sommertag, meine Enkel spielen zu meinen Füßen in der Sandkiste ihre Rollenspiele und ich habe Zeit, ein wenig in Christopher Clarks