Die Herausforderung bildender Kunst für die Nachgeborenen

Andreas Mertin

Wenn Kunst bzw. Bildwerke in der Vormoderne oftmals so etwas wie „gemalte Theologie“ waren, dann heißt das keinesfalls, dass man – wenn man die damalige Theologie kennt – die Bilder anhand dieser Kenntnisse entschlüsseln könnte. Oder dass man, noch unwahrscheinlicher, ohne Textlektüre anhand der gemalten Bilder unmittelbar Einsichten in mittelalterliche Theologie oder biblische Texte gewinnen könnte. Das sind populäre Mythen die sich bis in die Gegenwart erhalten haben und auch im Themenjahr „Bild und Bibel“ der Evangelischen Kirche in Deutschland weiterhin verbreitet werden. Sicher, ohne elementare Kenntnisse der biblischen Geschichten und der mittelalterlichen Theologie wäre die Mehrzahl der vorneuzeitlichen Bilder schlichtweg unverständlich. Und manche Theologie sähe heute vielleicht anders aus – oder hätte sich wirkungsgeschichtlich anders entfaltet – wenn nicht aussagekräftige Bilder eine bestimmte Auslegung verstärkt und verbreitet hätten.

Wenn Kunst bzw. Bildwerke in der Vormoderne oftmals so etwas wie „gemalte Theologie“ waren, dann heißt das keinesfalls, dass man – wenn man die damalige Theologie kennt – die Bilder anhand dieser Kenntnisse entschlüsseln könnte. Oder dass man, noch unwahrscheinlicher, ohne Textlektüre anhand der gemalten Bilder unmittelbar Einsichten in mittelalterliche Theologie oder biblische Texte gewinnen könnte. Das sind populäre Mythen die sich bis in die Gegenwart erhalten haben und auch im Themenjahr „Bild und Bibel“ der Evangelischen Kirche in Deutschland weiterhin verbreitet werden. Sicher, ohne elementare Kenntnisse der biblischen Geschichten und der mittelalterlichen Theologie wäre die Mehrzahl der vorneuzeitlichen Bilder schlichtweg unverständlich. Und manche Theologie sähe heute vielleicht anders aus – oder hätte sich wirkungsgeschichtlich anders entfaltet – wenn nicht aussagekräftige Bilder eine bestimmte Auslegung verstärkt und verbreitet hätten.

Aber es gibt keinen logischen, geschweige denn einen eindeutig beschreibbaren Weg von der einen Seite zur jeweils anderen. Weder geht die Theologie in den Bildern auf, noch die Bilder in der Darstellung der Theologie. Und auch die Entwicklungssprünge in der Kunst wie in der Theologie verlaufen asynchron.

Von Otto Pächt, dem scharfen Kritiker der Ikonologie, gibt es gleich am Anfang seines Textes zur „Kritik der Ikonologie“ eine schöne Zusammenfassung, worum es im Kern geht: [Vgl. Pächt, Otto (1979): Kritik der Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln: DuMont (DuMont Taschenbücher, 83), S. 353–376, hier S. 353f.]

Von Otto Pächt, dem scharfen Kritiker der Ikonologie, gibt es gleich am Anfang seines Textes zur „Kritik der Ikonologie“ eine schöne Zusammenfassung, worum es im Kern geht: [Vgl. Pächt, Otto (1979): Kritik der Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln: DuMont (DuMont Taschenbücher, 83), S. 353–376, hier S. 353f.]

„Ein namhafter Gelehrter der heute so aktuellen ikonologischen Richtung, dessen Interesse allerdings mehr der nachmittelalterlichen, also einer oberflächlich wenigstens leicht lesbaren Kunst gilt, hat einmal erklärt, was wir sähen, sei jedermann ganz klar, wenn es trotzdem uns mysteriös erscheine oder wir irgendwie nichts damit anfangen könnten, so rühre das daher, daß wir nicht wüßten, welchen Sinn, welche Bedeutung wir dem Apperzipierten beilegen sollen. Und da setze die Funktion des Kunsthistorikers ein, er hätte den Schlüssel zur Dechiffrierung des Dargestellten zu liefern. Gemeint ist hier offensichtlich ein inhaltliches Ausdeuten eines an sich bekannten Textes, an dem sich nach der Deutung oder durch die Deutung auch kein Buchstabe mehr ändert. Diese Auffassung steht nicht vereinzelt da. Die ikonologische Forschung wäre nicht in den Brennpunkt des Interesses gerückt, wäre nicht die Überzeugung weitverbreitet, es sei gerade bei den bedeutenden Kunstwerken, auf die es schließlich ankommt, hinter der Fassade des sinnlich Wahrnehmbaren ein tieferer Sinn verborgen, und mit Absicht verborgen. Es wäre den genialen Schöpfern dieser Gebilde daran gelegen gewesen, ihre innersten Gedanken vor den Blicken der Banausen zu verheimlichen, im Grunde seien die Schöpfungen der großen Meister Kryptogramme, die nur die in die Geheimsprache Eingeweihten auflösen könnten. Die Kunstwerke oder zumindest die wirklich großen unter ihnen seien nicht, wie man so lange glaubte, der Ausdruck einer Idee oder ihre Einkleidung, sondern ihre Verkleidung. Die Kunsthistoriker aber sind da, den kunstvoll gewobenen Schleier zu lüften. Sie sind, wenn damit ihre Funktion und Mission tatsächlich gekennzeichnet sein sollte, Enthüller von okkulten Dingen.“

Am Ende seines Aufsatz fasst Pächt seine Kritik noch einmal bündig zusammen:

„In unerlaubter Verallgemeinerung wird unterstellt, jeglicher bildlicher Fassung eines Sinngehalts, ja jedem Bildmotiv müsse eine verbale oder literarische Urfassung und Formulierung vorangegangen sein. Mit einem Wort, man ist a priori überzeugt, daß die bildende Kunst niemals etwas selbst erfindet, daß sie letzten Endes bloß illustriert, was in anderen geistigen Sphären vorher ersonnen worden ist. Ob gewollt oder nicht, resultiert daraus das Bild einer Kunst, die konstant nachhinkt.“

Selbst wenn diese Kritik an der Ikonologie in ihrer Zuspitzung etwas übertrieben ist, so bezeichnet sie doch zutreffend eine Gefahr, die der Auslegung alter Bilder anhand von scheinbar vorgegebenen Texten inhärent ist. Man sieht nicht mehr, was der Künstler als Künstler leistet, was doch sein Eigenstes ist und wo er selbst als visuell arbeitender Theologe und Künstler in Aktion tritt.

Theologisch lässt sich der Sprung etwa von Cimabue zu seinem Schüler Giotto kaum erklären und auch nicht die perspektivische Konstruktion der Trinitätsdarstellung durch Masaccio in der Beeinflussung durch Brunelleschi. Und die Revolution der Denkungsart, die sich bei Giotto ankündigt und dann bei van Eyck vollends zum Ausdruck kommt, hat sich theologisch erst mit der Reformation in ein kongruentes religiöses System umgesetzt. Man kann zwar aus Giotto die Subjektivierung der Religion im Nachhinein herauslesen (ebenso wie die Ortlosigkeit Gottes aus dem Trinitätsfresko von Masaccio), aber ob dies gemalte Theologie war, kann kaum beantwortet werden. Oftmals stehen wir deshalb heute, 700 oder 500 Jahre nach dem Entstehen der entsprechenden Werke, vor diesen und fragen uns: Warum, Giotto? Warum, Masaccio? Warum, van Eyck? Warum, Giotto, hast Du Jesus mit so viel menschlicheren Zügen versehen als dies noch dein Lehrmeister getan hat? Warum, Masaccio, hast du bei aller Beherrschung der Perspektive dann doch Gott unperspektivisch in den Raum gesetzt? Warum, van Eyck, hast du das Individuum für so wertvoll erachtet, dass du ihm einen visuellen Überlieferungswert jenseits seiner gesellschaftlichen Funktionen zugemessen hast? Warum das alles?

Theologisch lässt sich der Sprung etwa von Cimabue zu seinem Schüler Giotto kaum erklären und auch nicht die perspektivische Konstruktion der Trinitätsdarstellung durch Masaccio in der Beeinflussung durch Brunelleschi. Und die Revolution der Denkungsart, die sich bei Giotto ankündigt und dann bei van Eyck vollends zum Ausdruck kommt, hat sich theologisch erst mit der Reformation in ein kongruentes religiöses System umgesetzt. Man kann zwar aus Giotto die Subjektivierung der Religion im Nachhinein herauslesen (ebenso wie die Ortlosigkeit Gottes aus dem Trinitätsfresko von Masaccio), aber ob dies gemalte Theologie war, kann kaum beantwortet werden. Oftmals stehen wir deshalb heute, 700 oder 500 Jahre nach dem Entstehen der entsprechenden Werke, vor diesen und fragen uns: Warum, Giotto? Warum, Masaccio? Warum, van Eyck? Warum, Giotto, hast Du Jesus mit so viel menschlicheren Zügen versehen als dies noch dein Lehrmeister getan hat? Warum, Masaccio, hast du bei aller Beherrschung der Perspektive dann doch Gott unperspektivisch in den Raum gesetzt? Warum, van Eyck, hast du das Individuum für so wertvoll erachtet, dass du ihm einen visuellen Überlieferungswert jenseits seiner gesellschaftlichen Funktionen zugemessen hast? Warum das alles?

|

Manchmal meinen wir die gemalte Theologie eines Künstlers ableiten oder doch erschließen zu können. Zum Beispiel wenn Meister Bertram von Minden (1340-1415) auf dem Grabower Altar Christus die Tiere erschaffen lässt (bereits dies eine komplexe christologische Reflexion) und dabei mitten im Schöpfungsakt und unter dem kreativen Segensgestus des Herrn der Wolf dem Lamm in die Brust beißt. Demnach hätte es nicht des Sündenfalls bedurft, um den Tod in die Welt zu bringen. Entweder hat Gott die Welt nicht perfekt erschaffen (und er sah, dass es gut war) oder er hat – deutet man das Bilddetail als Allegorie – schon bei der Schöpfung gewusst, dass der Mensch sündigen wird und deshalb die Kreuzestheologie notwendig wird. Dann hätte der Mensch aber nicht wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung angesichts des Baums der Erkenntnis gehabt. Warum also, Meister Bertram von Minden, dieses Bilddetail?

|

|

Auch hundert Jahre später, bei Hieronymus Bosch auf seinem um 1500 entstandenen Garten der Lüste (heute im Prado in Madrid), lässt die Katze schon im an sich doch idyllischen und als vegan entworfenen Paradies das Mausen nicht, der rabenähnliche Vogel verschlingt genüsslich den Frosch und auch die Löwin reißt zur Stillung ihres Hungers das Reh (und hier kann keine Allegorie im Sinne von Wolf = Teufel und Lamm = Christus eine Rolle spielen).

Auch hundert Jahre später, bei Hieronymus Bosch auf seinem um 1500 entstandenen Garten der Lüste (heute im Prado in Madrid), lässt die Katze schon im an sich doch idyllischen und als vegan entworfenen Paradies das Mausen nicht, der rabenähnliche Vogel verschlingt genüsslich den Frosch und auch die Löwin reißt zur Stillung ihres Hungers das Reh (und hier kann keine Allegorie im Sinne von Wolf = Teufel und Lamm = Christus eine Rolle spielen).

Selbst lesekundige Schnabeltiere finden wir prä-lapsarisch [= vor dem Fall] im Garten Eden. Auch davon steht nichts in der Bibel. Es macht also nicht zuletzt den Reiz der Kunst vergangener Jahrhunderte aus, dass sie gerade keine biblia pauperum sind, keine litterae laicorum, keine bloßen Abbildungen dessen, was geschrieben steht. Immer wenn wir auf diese Kunstwerke schauen, müssen wir uns fragen: Warum? Warum so? Und warum nicht anders? Kunstwerke stellen in Frage, sie sind nicht Wieder-Holungen eines vorgegebenen Textes, selbst wenn sie sich auf Texte beziehen und deren Inhalte zum Gegenstand haben.

Selbst lesekundige Schnabeltiere finden wir prä-lapsarisch [= vor dem Fall] im Garten Eden. Auch davon steht nichts in der Bibel. Es macht also nicht zuletzt den Reiz der Kunst vergangener Jahrhunderte aus, dass sie gerade keine biblia pauperum sind, keine litterae laicorum, keine bloßen Abbildungen dessen, was geschrieben steht. Immer wenn wir auf diese Kunstwerke schauen, müssen wir uns fragen: Warum? Warum so? Und warum nicht anders? Kunstwerke stellen in Frage, sie sind nicht Wieder-Holungen eines vorgegebenen Textes, selbst wenn sie sich auf Texte beziehen und deren Inhalte zum Gegenstand haben.

Rätselcharakter: der Blick, mit dem die Kunstwerke den Betrachter anschauen

Das Rätselhafte von Kunstwerken bezieht sich aber nicht nur auf das, was wir zufälligerweise nicht oder noch nicht über ein Bild wissen (sodass wir das Rätsel durch Zufuhr von Information lösen könnten), sondern es ist geradezu konstitutiv in die Kunst selbst eingeschrieben. Das hat im 20. Jahrhundert insbesondere Theodor W. Adorno in seiner Ästhetischen Theorie unter dem Stichwort „Rätselcharakter der Kunst“ herausgearbeitet. Denn nur scheinbar gibt die ursprüngliche religiöse Ausrichtung der Kunstwerke deren Bedeutung und Gehalt vor: „Vergangene Kunst koinzidierte weder mit ihrem kultischen Moment noch stand sie dazu in einfachem Gegensatz. Sie hat von den Kultobjekten sich losgerissen durch einen Sprung, in dem das kultische Moment verwandelt zugleich bewahrt wird, und diese Struktur reproduziert sich erweitert auf allen Stufen ihrer Geschichte“ – schreibt Theodor W. Adorno in den Paralipomena der Ästhetischen Theorie. Kunstwerke, die wir mehr oder weniger restlos in theologische Topoi überführen könnten, wären überhaupt keine: „Als konstitutiv aber ist der Rätselcharakter dort zu erkennen, wo er fehlt: Kunstwerke, die der Betrachtung und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine.“ (Adorno) Man könnte sie im besten Falle als religiöses Design, als religiöse Illustration oder als bloßes Abbild bezeichnen.

Zwischen einem solchen ‚Kunstwerk‘ und einer technischen Zeichnung besteht eigentlich kaum ein Unterschied. Nebenbei bemerkt: Manche der religiösen ‚Kunstwerke‘ von Lukas Cranach und seiner Schule nähern sich verdächtig dieser Kategorie religiöser Gebrauchskunst an, aber auch fast alle Objekte aus dem Bereich, den wir seit 150 Jahren mehr oder weniger euphemistisch kirchliche ‚Kunst‘ nennen.

Zwischen einem solchen ‚Kunstwerk‘ und einer technischen Zeichnung besteht eigentlich kaum ein Unterschied. Nebenbei bemerkt: Manche der religiösen ‚Kunstwerke‘ von Lukas Cranach und seiner Schule nähern sich verdächtig dieser Kategorie religiöser Gebrauchskunst an, aber auch fast alle Objekte aus dem Bereich, den wir seit 150 Jahren mehr oder weniger euphemistisch kirchliche ‚Kunst‘ nennen.

Es geht also darum, sich auf das in den Bildern einzulassen, was nicht bloß Tautologie zu etwas Außerbildlichem, was nicht nur Visualisierung ist: „Alle Kunstwerke, und Kunst insgesamt, sind Rätsel; das hat von altersher die Theorie der Kunst irritiert. Daß Kunstwerke etwas sagen und mit dem gleichen Atemzug es verbergen, nennt den Rätselcharakter unterm Aspekt der Sprache.“ (Adorno) Aber was heißt das? Nach Adorno geht es um eine Art der Inversion der Wahrnehmung: „Das Rätsel lösen ist soviel wie den Grund seiner Unlösbarkeit angeben: der Blick, mit dem die Kunstwerke den Betrachter anschauen. Die Forderung der Kunstwerke, verstanden zu werden dadurch, daß ihr Gehalt ergriffen wird, ist gebunden an ihre spezifische Erfahrung, aber zu erfüllen erst durch die Theorie hindurch, welche die Erfahrung reflektiert. Worauf der Rätselcharakter der Kunstwerke verweist, das ist einzig vermittelt zu denken.“

Warum-Fragen

In zweifacher Fragestellung geht es also darum, sich dem Thema dieses Heftes zu nähern. Warum van Eyck? Und: Warum, van Eyck?

Die erste Frage Warum van Eyck? ist nur auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Denn dass van Eyck neben Giotto und Masaccio zu den zentralen und entscheidenden Künstlern der Vor-Renaissance zählt, ist nur für heutige Betrachter klar. Selbst die jüngere Geistesgeschichte war sich in ihrem Urteil nicht immer so sicher. Der Reiseschriftsteller und Kunstkritiker Georg Forster konnte etwa 1790 ziemlich harsch über den Genter Altar notieren: „Der Composition fehlt es ... sowohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Größe. Bei aller Verschwendung des Fleißes bleibt die Zeichnung steif und inkorrekt; Perspektive und Haltung fehlen ganz und gar; die Farben sind grell und bunt und ohne Schatten.“

Die erste Frage Warum van Eyck? ist nur auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Denn dass van Eyck neben Giotto und Masaccio zu den zentralen und entscheidenden Künstlern der Vor-Renaissance zählt, ist nur für heutige Betrachter klar. Selbst die jüngere Geistesgeschichte war sich in ihrem Urteil nicht immer so sicher. Der Reiseschriftsteller und Kunstkritiker Georg Forster konnte etwa 1790 ziemlich harsch über den Genter Altar notieren: „Der Composition fehlt es ... sowohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Größe. Bei aller Verschwendung des Fleißes bleibt die Zeichnung steif und inkorrekt; Perspektive und Haltung fehlen ganz und gar; die Farben sind grell und bunt und ohne Schatten.“

Man stelle sich einmal vor, jemand würde heute über einen Künstler und sein Hauptwerk so berichten – wäre die logische Folge davon nicht, dass man nichts Weiteres über diesen offenkundig dann doch untalentierten Maler wissen wollte? Und würde man dann nicht fragen Warum van Eyck?

Nun, immerhin 20 Jahre vor Forster konnte der Theologe und Kunstphilosoph Johann Georg Sulzer aus unserer Sicht wesentlich treffender urteilen: „den Theil der Kunst, der auf den Gebrauch und die Behandlung der Farben ankömmt, so wol in ganz Großen, als im Kleinen, hat diese Schule [gemeint ist die Malerei der van Eycks] auf das Höchste gebracht, wenn dieses das Höchste ist, daß man die Natur völlig erreiche“. Auch wenn Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen zur Ästhetik in dieses Lob einstimmt, so fügt er dem dann doch hinzu, es bleibe „doch darin für unsere Vorstellung etwas Unbefriedigendes“. Er entdeckt manches nicht Gelungene an van Eyck, insbesondere an seinen Christuskindern. „Man will darin etwas Absichtliches, Allegorisches sehen ... Bei der Kunst aber darf solche Betrachtung nicht hereinkommen“. Da sind Hegel offenkundig die Italiener doch lieber.

In der öffentlichen Wahrnehmung waren der Genter Altar und die Kunst van Eycks dagegen von Anfang an etwas Herausragendes – bis dahin, dass schon früh Eintrittsgelder für die Besichtigung des Werkes erhoben wurden. Ähnlich wie zu Masaccios Ausmahlung der Brancacci-Kapelle in Florenz reist man zum Genter Altar in die St.-Bavo-Kathedrale.

Die zweite Frage Warum, van Eyck? ergibt sich weniger aus der ersten als vielmehr aus der fortgeschriebenen und fortgeschrittenen Diskussion um ihn. Im 20. Jahrhundert hat es kaum ein großer Kunsthistoriker versäumt, sich mit dem Rätsel van Eyck auseinanderzusetzen. Und Jan van Eyck gehört sicher weiterhin zu den Künstlern, die uns trotz jahrhundertelanger intensiver Erforschung immer noch rätselhaft erscheinen. Und das eben nicht nur, weil manche Zuschreibungen fraglich sind, manche Werke verloren gegangen und nur noch indirekt erschließbar sind oder manche Kombinationen theologischer Topoi rätselhaft erscheinen, sondern weil hier 100 Jahre nach Giotto wieder der Kunstcharakter eine so große Rolle spielt, weil die in die Kunst inkorporierte Rätselhaftigkeit sinnfällig wird, ja, weil wir quasi die Geburt der Kunst als freier Kunst miterleben können. Wer dieser Faszination nachgehen und ihr möglichst auch erliegen will, sei dringend auf Hans Beltings Buch „Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden“ [2. Aufl. München: Beck, 2013) verwiesen.

Die zweite Frage Warum, van Eyck? ergibt sich weniger aus der ersten als vielmehr aus der fortgeschriebenen und fortgeschrittenen Diskussion um ihn. Im 20. Jahrhundert hat es kaum ein großer Kunsthistoriker versäumt, sich mit dem Rätsel van Eyck auseinanderzusetzen. Und Jan van Eyck gehört sicher weiterhin zu den Künstlern, die uns trotz jahrhundertelanger intensiver Erforschung immer noch rätselhaft erscheinen. Und das eben nicht nur, weil manche Zuschreibungen fraglich sind, manche Werke verloren gegangen und nur noch indirekt erschließbar sind oder manche Kombinationen theologischer Topoi rätselhaft erscheinen, sondern weil hier 100 Jahre nach Giotto wieder der Kunstcharakter eine so große Rolle spielt, weil die in die Kunst inkorporierte Rätselhaftigkeit sinnfällig wird, ja, weil wir quasi die Geburt der Kunst als freier Kunst miterleben können. Wer dieser Faszination nachgehen und ihr möglichst auch erliegen will, sei dringend auf Hans Beltings Buch „Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden“ [2. Aufl. München: Beck, 2013) verwiesen.

Und trotz aller eben benannten Einwände von Otto Pächt: ja, es macht auch Spaß zu versuchen, dem Sinn hinter dem Sichtbaren auf die Spur zu kommen, sich zu fragen, welche bisher verborgenen Texte und Konzeptionen für die jeweiligen Bilder in Anschlag gebracht worden sind. Allein der Blick auf den Genter Altar zeigt doch, dass mit beinahe jeder Klärung neue Fragen oder Sinnhorizonte auftauchen. Wenn ich durch die verschiedenen Lesarten der Kunsthistoriker der letzten 100 Jahre blättere, spüre ich schnell, dass sie keinesfalls die Fragen zu/des Jan van Eyck befriedigend beantwortet haben. Gibt es ein dem Genter Altar vorausliegendes geistliches Schauspiel, auf das sich Jan van Eyck bezogen hat und das dann auch einen Teil der unmittelbar einsetzenden Popularität des Bildes begründet hätte? Paul Weber macht dies in seiner Studie von 1894 sehr wahrscheinlich – ohne doch den Beweis liefern zu können. Gibt es eine anti-judaistische Klammer zwischen dem Madrider Lebensbrunnen nach van Eyck und dem Genter Altar, wie der gleiche Forscher annimmt? Und wie ließe sich das verifizieren?

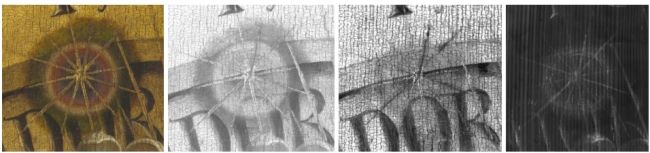

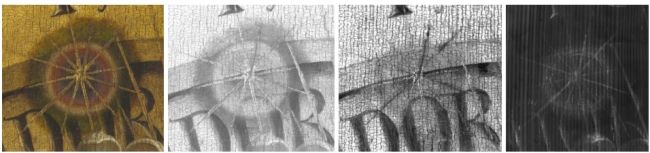

Wir können heute jeden Quadratzentimeter des Genter Altars in Makrofotografie, Infrarot- Makrofotografie, Infrarot-Reflektrografie und unter Röntgenstrahlen betrachten. Aber wissen wir auch, was wir sehen? Und können wir es in irgendeiner Form angemessen deuten? Selbst wenn wir hier eine Umsetzung der Inschrift hinter Maria erkennen würden: Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht. Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit (Weisheit 7, 29, 26) – was bedeutete dies? Und selbst wenn wir wüssten, dass wir hier eventuell einen Stern aus dem Sternbild Virgo sehen, was heißt das? Kannte van Eyck die entsprechenden Sternenkonstellationen, hat er sie absichtsvoll in das Bild eingebaut?

Das sind die Dinge, die neben der formalen und künstlerischen Erschließung des Genter Altars – wie auch anderer Werke von van Eyck – einen immer wieder herausfordern. Es geht um Komplexität in vielfacher Hinsicht. Es geht um Innovation (nicht nur im Sinne von: Ölmalerei macht dies und das möglich, sondern auch im Sinne von: diese oder jene gewünschte künstlerische Ausdrucksform erfordert eine Technik wie Ölmalerei) und um Transformation: von bloßer Umsetzung theologischer Konzepte in humanistische Ideen und Impulse.

Persönlich war für mich in der Begegnung mit dem Werk von van Eyck die Herausforderung die, dass ich sofort sah, dass die konventionellen theologischen Deutungskonzepte (Deesis, Weltgericht, Trinität) nicht stimmten, zugleich aber deutlich war, dass wir es hier nicht mit einem Unfall oder mangelhafter Kenntnisse theologischer Topoi zu tun hatten, sondern mit einer Idee. Ich habe bis jetzt keine Lösung auf meinem Weg „Closer to van Eyck“, aber natürlich viele Gedanken, in welche Richtung ich dem Werk noch näher kommen könnte. Der dargestellte Inhalt ist es jedenfalls nicht, der mich fasziniert. Er könnte von meinem eigenen Denken nicht entfernter gedacht werden. Die Idee des Allerheiligenfestes finde ich angesichts ihrer in Offenbarung 22 weiterhin formulierten Dualität eher befremdlich. Aber wie sich ein Bild-Ensemble zusammensetzt, das sich der planen Abbildlichkeit eines theologischen Konzeptes widersetzt, das finde ich anregend. In drei Wochen bin ich wieder in Gent und schaue mir den Genter Altar noch einmal genauer an.

Wenn Kunst bzw. Bildwerke in der Vormoderne oftmals so etwas wie „gemalte Theologie“ waren, dann heißt das keinesfalls, dass man – wenn man die damalige Theologie kennt – die Bilder anhand dieser Kenntnisse entschlüsseln könnte. Oder dass man, noch unwahrscheinlicher, ohne Textlektüre anhand der gemalten Bilder unmittelbar Einsichten in mittelalterliche Theologie oder biblische Texte gewinnen könnte. Das sind populäre Mythen die sich bis in die Gegenwart erhalten haben und auch im Themenjahr „Bild und Bibel“ der Evangelischen Kirche in Deutschland weiterhin verbreitet werden. Sicher, ohne elementare Kenntnisse der biblischen Geschichten und der mittelalterlichen Theologie wäre die Mehrzahl der vorneuzeitlichen Bilder schlichtweg unverständlich. Und manche Theologie sähe heute vielleicht anders aus – oder hätte sich wirkungsgeschichtlich anders entfaltet – wenn nicht aussagekräftige Bilder eine bestimmte Auslegung verstärkt und verbreitet hätten.

Wenn Kunst bzw. Bildwerke in der Vormoderne oftmals so etwas wie „gemalte Theologie“ waren, dann heißt das keinesfalls, dass man – wenn man die damalige Theologie kennt – die Bilder anhand dieser Kenntnisse entschlüsseln könnte. Oder dass man, noch unwahrscheinlicher, ohne Textlektüre anhand der gemalten Bilder unmittelbar Einsichten in mittelalterliche Theologie oder biblische Texte gewinnen könnte. Das sind populäre Mythen die sich bis in die Gegenwart erhalten haben und auch im Themenjahr „Bild und Bibel“ der Evangelischen Kirche in Deutschland weiterhin verbreitet werden. Sicher, ohne elementare Kenntnisse der biblischen Geschichten und der mittelalterlichen Theologie wäre die Mehrzahl der vorneuzeitlichen Bilder schlichtweg unverständlich. Und manche Theologie sähe heute vielleicht anders aus – oder hätte sich wirkungsgeschichtlich anders entfaltet – wenn nicht aussagekräftige Bilder eine bestimmte Auslegung verstärkt und verbreitet hätten. Von Otto Pächt, dem scharfen Kritiker der Ikonologie, gibt es gleich am Anfang seines Textes zur „Kritik der Ikonologie“ eine schöne Zusammenfassung, worum es im Kern geht: [Vgl. Pächt, Otto (1979): Kritik der Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln: DuMont (DuMont Taschenbücher, 83), S. 353–376, hier S. 353f.]

Von Otto Pächt, dem scharfen Kritiker der Ikonologie, gibt es gleich am Anfang seines Textes zur „Kritik der Ikonologie“ eine schöne Zusammenfassung, worum es im Kern geht: [Vgl. Pächt, Otto (1979): Kritik der Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln: DuMont (DuMont Taschenbücher, 83), S. 353–376, hier S. 353f.]

Theologisch lässt sich der Sprung etwa von Cimabue zu seinem Schüler Giotto kaum erklären und auch nicht die perspektivische Konstruktion der Trinitätsdarstellung durch Masaccio in der Beeinflussung durch Brunelleschi. Und die Revolution der Denkungsart, die sich bei Giotto ankündigt und dann bei van Eyck vollends zum Ausdruck kommt, hat sich theologisch erst mit der Reformation in ein kongruentes religiöses System umgesetzt. Man kann zwar aus Giotto die Subjektivierung der Religion im Nachhinein herauslesen (ebenso wie die Ortlosigkeit Gottes aus dem Trinitätsfresko von Masaccio), aber ob dies gemalte Theologie war, kann kaum beantwortet werden. Oftmals stehen wir deshalb heute, 700 oder 500 Jahre nach dem Entstehen der entsprechenden Werke, vor diesen und fragen uns: Warum, Giotto? Warum, Masaccio? Warum, van Eyck? Warum, Giotto, hast Du Jesus mit so viel menschlicheren Zügen versehen als dies noch dein Lehrmeister getan hat? Warum, Masaccio, hast du bei aller Beherrschung der Perspektive dann doch Gott unperspektivisch in den Raum gesetzt? Warum, van Eyck, hast du das Individuum für so wertvoll erachtet, dass du ihm einen visuellen Überlieferungswert jenseits seiner gesellschaftlichen Funktionen zugemessen hast? Warum das alles?

Theologisch lässt sich der Sprung etwa von Cimabue zu seinem Schüler Giotto kaum erklären und auch nicht die perspektivische Konstruktion der Trinitätsdarstellung durch Masaccio in der Beeinflussung durch Brunelleschi. Und die Revolution der Denkungsart, die sich bei Giotto ankündigt und dann bei van Eyck vollends zum Ausdruck kommt, hat sich theologisch erst mit der Reformation in ein kongruentes religiöses System umgesetzt. Man kann zwar aus Giotto die Subjektivierung der Religion im Nachhinein herauslesen (ebenso wie die Ortlosigkeit Gottes aus dem Trinitätsfresko von Masaccio), aber ob dies gemalte Theologie war, kann kaum beantwortet werden. Oftmals stehen wir deshalb heute, 700 oder 500 Jahre nach dem Entstehen der entsprechenden Werke, vor diesen und fragen uns: Warum, Giotto? Warum, Masaccio? Warum, van Eyck? Warum, Giotto, hast Du Jesus mit so viel menschlicheren Zügen versehen als dies noch dein Lehrmeister getan hat? Warum, Masaccio, hast du bei aller Beherrschung der Perspektive dann doch Gott unperspektivisch in den Raum gesetzt? Warum, van Eyck, hast du das Individuum für so wertvoll erachtet, dass du ihm einen visuellen Überlieferungswert jenseits seiner gesellschaftlichen Funktionen zugemessen hast? Warum das alles?

Auch hundert Jahre später, bei Hieronymus Bosch auf seinem um 1500 entstandenen Garten der Lüste (heute im Prado in Madrid), lässt die Katze schon im an sich doch idyllischen und als vegan entworfenen Paradies das Mausen nicht, der rabenähnliche Vogel verschlingt genüsslich den Frosch und auch die Löwin reißt zur Stillung ihres Hungers das Reh (und hier kann keine Allegorie im Sinne von Wolf = Teufel und Lamm = Christus eine Rolle spielen).

Auch hundert Jahre später, bei Hieronymus Bosch auf seinem um 1500 entstandenen Garten der Lüste (heute im Prado in Madrid), lässt die Katze schon im an sich doch idyllischen und als vegan entworfenen Paradies das Mausen nicht, der rabenähnliche Vogel verschlingt genüsslich den Frosch und auch die Löwin reißt zur Stillung ihres Hungers das Reh (und hier kann keine Allegorie im Sinne von Wolf = Teufel und Lamm = Christus eine Rolle spielen). Selbst lesekundige Schnabeltiere finden wir prä-lapsarisch [= vor dem Fall] im Garten Eden. Auch davon steht nichts in der Bibel. Es macht also nicht zuletzt den Reiz der Kunst vergangener Jahrhunderte aus, dass sie gerade keine biblia pauperum sind, keine litterae laicorum, keine bloßen Abbildungen dessen, was geschrieben steht. Immer wenn wir auf diese Kunstwerke schauen, müssen wir uns fragen: Warum? Warum so? Und warum nicht anders? Kunstwerke stellen in Frage, sie sind nicht Wieder-Holungen eines vorgegebenen Textes, selbst wenn sie sich auf Texte beziehen und deren Inhalte zum Gegenstand haben.

Selbst lesekundige Schnabeltiere finden wir prä-lapsarisch [= vor dem Fall] im Garten Eden. Auch davon steht nichts in der Bibel. Es macht also nicht zuletzt den Reiz der Kunst vergangener Jahrhunderte aus, dass sie gerade keine biblia pauperum sind, keine litterae laicorum, keine bloßen Abbildungen dessen, was geschrieben steht. Immer wenn wir auf diese Kunstwerke schauen, müssen wir uns fragen: Warum? Warum so? Und warum nicht anders? Kunstwerke stellen in Frage, sie sind nicht Wieder-Holungen eines vorgegebenen Textes, selbst wenn sie sich auf Texte beziehen und deren Inhalte zum Gegenstand haben. Zwischen einem solchen ‚Kunstwerk‘ und einer technischen Zeichnung besteht eigentlich kaum ein Unterschied. Nebenbei bemerkt: Manche der religiösen ‚Kunstwerke‘ von Lukas Cranach und seiner Schule nähern sich verdächtig dieser Kategorie religiöser Gebrauchskunst an, aber auch fast alle Objekte aus dem Bereich, den wir seit 150 Jahren mehr oder weniger euphemistisch kirchliche ‚Kunst‘ nennen.

Zwischen einem solchen ‚Kunstwerk‘ und einer technischen Zeichnung besteht eigentlich kaum ein Unterschied. Nebenbei bemerkt: Manche der religiösen ‚Kunstwerke‘ von Lukas Cranach und seiner Schule nähern sich verdächtig dieser Kategorie religiöser Gebrauchskunst an, aber auch fast alle Objekte aus dem Bereich, den wir seit 150 Jahren mehr oder weniger euphemistisch kirchliche ‚Kunst‘ nennen. Die erste Frage Warum van Eyck? ist nur auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Denn dass van Eyck neben Giotto und Masaccio zu den zentralen und entscheidenden Künstlern der Vor-Renaissance zählt, ist nur für heutige Betrachter klar. Selbst die jüngere Geistesgeschichte war sich in ihrem Urteil nicht immer so sicher. Der Reiseschriftsteller und Kunstkritiker Georg Forster konnte etwa 1790 ziemlich harsch über den Genter Altar notieren: „Der Composition fehlt es ... sowohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Größe. Bei aller Verschwendung des Fleißes bleibt die Zeichnung steif und inkorrekt; Perspektive und Haltung fehlen ganz und gar; die Farben sind grell und bunt und ohne Schatten.“

Die erste Frage Warum van Eyck? ist nur auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Denn dass van Eyck neben Giotto und Masaccio zu den zentralen und entscheidenden Künstlern der Vor-Renaissance zählt, ist nur für heutige Betrachter klar. Selbst die jüngere Geistesgeschichte war sich in ihrem Urteil nicht immer so sicher. Der Reiseschriftsteller und Kunstkritiker Georg Forster konnte etwa 1790 ziemlich harsch über den Genter Altar notieren: „Der Composition fehlt es ... sowohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Größe. Bei aller Verschwendung des Fleißes bleibt die Zeichnung steif und inkorrekt; Perspektive und Haltung fehlen ganz und gar; die Farben sind grell und bunt und ohne Schatten.“ Die zweite Frage Warum, van Eyck? ergibt sich weniger aus der ersten als vielmehr aus der fortgeschriebenen und fortgeschrittenen Diskussion um ihn. Im 20. Jahrhundert hat es kaum ein großer Kunsthistoriker versäumt, sich mit dem Rätsel van Eyck auseinanderzusetzen. Und Jan van Eyck gehört sicher weiterhin zu den Künstlern, die uns trotz jahrhundertelanger intensiver Erforschung immer noch rätselhaft erscheinen. Und das eben nicht nur, weil manche Zuschreibungen fraglich sind, manche Werke verloren gegangen und nur noch indirekt erschließbar sind oder manche Kombinationen theologischer Topoi rätselhaft erscheinen, sondern weil hier 100 Jahre nach Giotto wieder der Kunstcharakter eine so große Rolle spielt, weil die in die Kunst inkorporierte Rätselhaftigkeit sinnfällig wird, ja, weil wir quasi die Geburt der Kunst als freier Kunst miterleben können. Wer dieser Faszination nachgehen und ihr möglichst auch erliegen will, sei dringend auf Hans Beltings Buch „Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden“ [2. Aufl. München: Beck, 2013) verwiesen.

Die zweite Frage Warum, van Eyck? ergibt sich weniger aus der ersten als vielmehr aus der fortgeschriebenen und fortgeschrittenen Diskussion um ihn. Im 20. Jahrhundert hat es kaum ein großer Kunsthistoriker versäumt, sich mit dem Rätsel van Eyck auseinanderzusetzen. Und Jan van Eyck gehört sicher weiterhin zu den Künstlern, die uns trotz jahrhundertelanger intensiver Erforschung immer noch rätselhaft erscheinen. Und das eben nicht nur, weil manche Zuschreibungen fraglich sind, manche Werke verloren gegangen und nur noch indirekt erschließbar sind oder manche Kombinationen theologischer Topoi rätselhaft erscheinen, sondern weil hier 100 Jahre nach Giotto wieder der Kunstcharakter eine so große Rolle spielt, weil die in die Kunst inkorporierte Rätselhaftigkeit sinnfällig wird, ja, weil wir quasi die Geburt der Kunst als freier Kunst miterleben können. Wer dieser Faszination nachgehen und ihr möglichst auch erliegen will, sei dringend auf Hans Beltings Buch „Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden“ [2. Aufl. München: Beck, 2013) verwiesen.