Die Eine Welt |

Nimm und lies!Lektüre, Konversion und HermeneutikWolfgang Vögele Lesen, Ezra Pound 1. Lesen neben anderen Kulturtechniken

Schaut man auf die kulturellen Phänomene der Gegenwart, so ergibt sich, dass das Internet immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dieses ist zunehmend mehr auf Bilder, bewegte und unbewegte als auf gedruckte Texte angelegt. Videos sind wichtiger als Texte, wie der große Erfolg der Videoplattform Youtube zeigt. Ähnliches lässt sich in vielen Blogs beobachten. Texte, die so lang sind, dass man die Bildschirmseite herunterscrollen muss, sind verpönt. Sofern Texte auf Websites erscheinen, sind sie auf das schnelle Erfassen, Kürze, Prägnanz und Verständlichkeit der Darstellung angelegt. Kompliziertere, längere Gedanken passen nicht in das vorgegebene Schema.

Auf der anderen Seite hat die Produktion der Verlage nicht abgenommen, der Erfolg der Harry Potter Serie gerade bei Jugendlichen zeigt, dass Lesen weiterhin attraktiv ist, obwohl es seine dominierende und beherrschende Stellung verloren hat. Medien werden miteinander vermischt und ergänzen bzw. verstärken sich: Wer einen Band Harry Potter liest, der schaut sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch den Film zum Buch an.

Lesen ist eine verbreitete notwendige Kulturtechnik, die mehr bedeutet als die bloße Aufnahme von Information. Techniken müssen beherrscht und eingeübt werden. Aber das Lesen hat auch eine bestimmte kulturelle Bedeutung.[1] Es ist ein Modus, sich Kultur, Tradition und die Gedanken anderer Menschen anzueignen. Heute ist das Lesen eine Kulturtechnik unter mehreren, es hat seine Monopol- und Vorrangstellung verloren. Damit ist aber auch vieles von der Aura des Lesens verloren gegangen. 2. Hermeneutik und Konversion

Neben die Auslegung eines biblischen Textes in der Predigt treten eben auch Gebete, Psalmen, Lieder, das Abendmahl und die Taufe als sichtbare Zeichen der Gemeinschaft mit Gott. Darum sind Elemente der biblischen Textauslegung im engeren Sinne sowie liturgische und rituelle Elemente in einem komplexen Miteinander verflochten und aufeinander bezogen. Der biblische Text wird nicht nur interpretiert, sondern im Gottesdienst regelrecht in Szene gesetzt, um so beim Gottesdienstbesucher neben dem Verstehen auch andere sinnliche Erfahrungen wie Geruch (Weihrauch), Schmecken (Brot und Wein) und Sehen (liturgische Kleidung, Ausgestaltung des Gottesdienstraums) mit einzubeziehen.

Gottesdienst und Bibelauslegung wecken und bestätigen christliche Glaubensgewissheiten. Überlegt man, wie Menschen in den Glauben hinein finden, so kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Entweder sie wachsen mit dem Glauben auf, so daß sie sich biblische Inhalte, Gottesdienste, Rituale und Frömmigkeitsstil durch das Vorbild von Eltern und Familie aneignen. Oder sie wechseln im Erwachsenenalter aus einer anderen Religion oder aus einem Status, in dem sie gar keiner Religion angehören, zum Christentum. Christlich ist das Zeichen dieser Konversion die Taufe. Geschichten über Konversion in den jeweils eigenen Glauben gehören zum klassischen Bestand hermeneutischen Leit- und Vorbilderzählungen einer Religion. In modernen Gesellschaften nun hat sich der Status von Konversion verändert, denn multikulturellen wie multireligiösen Gesellschaften hat sich nun die Häufigkeit solcher Konversionen erhöht. Konversion ist vom absoluten Ausnahmefall, der oft mit erheblichen Gefahren für Leib und Leben verbunden war, weil der Austritt aus einer Religion mit Strafen verbunden war, zu einem selbstverständlichen Normalfall geworden. Das hat die Wahrscheinlichkeit von Konversionen erhöht. Im Nebeneinander unterschiedlicher Religionen nimmt auch die Geneigtheit zu, eine Religion oder Konfession zu wechseln. In Gesellschaften mit dominierenden Mehrheitsreligionen ist diese Wahrscheinlichkeit des Religionswechsels bei weitem nicht so hoch, denn hier übt die Mehrheitsreligion eine erhaltende, kohäsive Kraft aus. In pluralistischen Gesellschaften jedoch nimmt die Häufigkeit von Konversionen zu. Die Selbstverständlichkeit der Eltern- und Familienreligion nimmt ab, und Menschen suchen – bewußt oder unbewußt – nach derjenigen Religion, die am meisten und besten zu ihnen paßt. Konversion bzw. der Wechsel in eine Religion sind also von zweierlei Merkmalgruppen bestimmt. Sie haben zum einen eine klassische Tradition, die Geschichten darüber gehören zum Grundbestand einer Religion, weil über sie Zugehörigkeit definiert und der Grad an Bindung bestimmt wird. Zum anderen hat der Religionswechsel in modernen Gesellschaften einen besonderen Charakter, gerade durch seine zunehmende Häufigkeit. Unter diesem Blickwinkel greife ich auf drei klassische Konversionsgeschichten aus dem Christentum zurück. In allen drei Geschichten verändert das Lesen in einem zentralen, wichtigen Text an zentraler Stelle das Leben von Menschen. Das sind die Geschichte von der Taufe des äthiopischen Kämmerers aus der biblischen Apostelgeschichte (3), die Bekehrung des Augustin, die er in seinen ‚Confessiones‘ beschrieben (4) hat, und Francesco Petrarcas Briefbericht von der Besteigung des Mont Ventoux (5). Dabei sind für mich zwei Leitfragen bestimmend, zuerst diejenige nach der Rolle des Lesens und zweitens diejenige nach der Aktualität dieser Konversionsgeschichten für moderne pluralistische Gesellschaften. Nach diesen drei Beispielfällen werde ich in einem letzten Teil nochmals über die Konsequenzen aus den drei Geschichten für ein modernes, hermeneutisch formiertes Verständnis von Konversion nachdenken (6). 3. Er zog aber seine Straße fröhlichIn der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas findet sich die folgende Erzählung[2] von einem äthiopischen Minister, der über das Lesen zum christlichen Glauben fand:

Der Kämmerer versteht nichts, oder er hat mindestens erkannt, dass der Text, den er liest, mehrdeutig ist. In der Passage des Propheten Jesaja ist von einem geschlachteten Schaf die Rede. Und Lukas konstruiert die weitere Bekehrungsgeschichte nun aus der Konkurrenz zweier Deutungen. Der Minister selbst, der ja schon lange mit dem Judentum sympathisiert hat, schlägt die gängige Deutung der Prophetenpassage vor. Das geschlachtete Lamm bezieht sich auf den Propheten selbst und auf sein Schicksal. Der Minister wäre auch bereit einzuräumen, dass das geschlachtete Schaf eine andere Person sein könnte. Und für diese Deutung macht sich nun Philippus der Apostel stark. Das geschlachtete Lamm bezieht sich auf den gekreuzigten Jesus Christus. Jesajas Prophetie ist in der Sicht des Philippus als eine prophetische Vorhersage der Passion Christi zu verstehen. Seine Auslegung steht in der Tradition des sog. Schriftbeweises, wonach die Geschichte Jesu von der Geburt bis zu Kreuzigung und Auferstehung in der hebräischen Bibel präfiguriert ist. Sie findet sich vor allem in der judenchristlichen Tradition des Neuen Testaments, wonach in diesem Schriftbeweis die weitere Geltung der hebräischen Bibel im Christentum fixiert wird, wenn auch in einer anderen Wendung als in der rabbinischen Lektüre, die in der Bibel vor allem nach den Geboten und Weisungen suchte. Diese judenchristliche Interpretation der Bibel sucht vor allem nach Hinweisen auf die Geschichte Jesu Christi, die innerhalb des Schemas Weissagung (bei den Propheten) und Erfüllung (in der Geschichte Jesu Christi) verstanden wird. Und hinter diesem hermeneutischen Schema steht eine theologische Grundentscheidung: Die Lebensgeschichte Jesu von Nazareth, besonders Kreuzigung und Auferstehung, entsprechen dem Willen Gottes. Was ihm geschieht und was er tut, ist bereits bei den Propheten der hebräischen Bibel angelegt und vorhergesagt. In der heidenchristlichen Tradition war dieser Schriftbeweis naturgemäß nicht so wichtig, weil die Christen, die zuvor nicht Juden gewesen waren, nicht die enge Bindung an die hebräische Bibel besaßen. Später wurde dieser Schriftbeweis in der Lehre vom vierfachen Schriftsinn hermeneutisch aufgenommen. Und noch Martin Luther lebte davon, indem er vom hermeneutischen Prinzip dessen, „was Christum treibet“, sprach. Für Luther war die Bibel nur deshalb und in dem Sinne interessant, weil sie Informationen und Deutungen zur Heilsgeschichte Christi und der damit verbundenen Rechtfertigung des Glaubenden enthielt. Alles was nicht in dieses Prinzip hineinpasste, erklärte er für im Grunde überflüssig. Dafür zählte für ihn vor allem der Jakobusbrief, der seiner Theologie widersprach und die Offenbarung des Johannes, deren historisch-apokalyptische Vorhersagen nicht eingetroffen waren und die Souveränität Gottes beleidigten. Für die frühchristlichen Theologen war deutlich: Das bloße Lesen reicht nicht aus. Lektüre braucht Deutung und Interpretation. Beides lebt vom (persönlichen) Gespräch, welches Lukas selbstverständlich stilisiert und verkürzt darstellt. Das Gespräch findet statt zwischen einem, der verstanden hat (Philippus) und einem, der noch unverständig ist, dem dieses entscheidende hermeneutische Prinzip, die Person Jesu Christi, noch fehlt (Kämmerer). Um richtig in der Bibel zu lesen, braucht es die Konzentration auf ein Deutungsprinzip, das ist Jesus Christus. Er ist der entscheidende Gesichtspunkt, vor dem alle anderen Bilder verblassen. Dass dieser Name Jesus Christus wiederum in sich selbst mehrdeutig ist, weil er für eine Person, für eine Lebensgeschichte, für eine Ethik und eine Theologie stehen kann, spielt dabei keine Rolle. Die Geschichte vom äthiopischen Kämmerer setzt an die Stelle der vielen durcheinander fallenden und sich widersprechenden Bilder und Eindrücke ein einziges Bild. Die Vieldeutigkeit der Bibellektüre wird auf eine einzige Linie reduziert. Auf diesem Bild, das nach der christlichen Missionstheologie des Lukas einzig relevant ist, ist der gekreuzigte und auferstandene Christus zu sehen. Und von diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus geht so etwas wie ein Sog aus, eine heilende, vertrauenerweckende Kraft, die Zuversicht und Fröhlichkeit stiftet. Nichts anderes bringt Philippus dem äthiopischen Finanzminister bei. Wer in der Bibel lesen will, um zum christlichen Glauben zu kommen, soll darin so lesen, dass ihm im Text gleichsam Jesus Christus erscheint. Das geschlachtete Schaf, von dem Jesaja redet, kann dann niemand anderes sein als der Gekreuzigte, selbst wenn Jesaja diese Worte ursprünglich auf sich selbst gemünzt haben sollte. Und was für die eine Prophetenstelle gilt, gilt im Grunde auch für den gesamten Rest der hebräischen Bibel. Die christliche angemessene Lektüre sucht überall nach dem verborgenen oder offenbaren Bild Jesu Christi.

Das ist die entscheidende Bewegung, auf die es dem Evangelisten in der Geschichte ankommt. Lektüre und Deutung zusammengenommen führen zu einer praktischen Konsequenz: der religiösen Konversion, dem Übertritt zum christlichen Glauben. Das hermeneutische Prinzip der Lektüre, die Suche nach dem Bezug zu Jesus Christus, ist zugleich ein Lebens- und Glaubensprinzip. Die Parallele zwischen Leben und Lektüre besteht darin, dass, so wie im biblischen Text alles auf Jesus Christus verweist, auch im Leben des Getauften alle Lebensvollzüge spirituell und ethisch auf Jesus Christus hin ausgerichtet sein sollen. Das entscheidende Symbol dafür, das am Anfang dieser Glaubensbeziehung steht, ist die Taufe. Diese allerdings prägt sich nicht durch ein Einsiedler-Leben aus. Der Kämmerer bleibt nicht an seinem Taufort, der Oase, und er lebt auch nicht wie Johannes der Täufer zurückgezogen in der Wüste, sondern er kehrt nach Hause in sein Alltagsleben zurück. Dort muss er nach Lukas denjenigen Glauben leben, den er in Lektüre und Gespräch gelernt und durch die Taufe verbürgt und gefestigt hat. Die Konversion des äthiopischen Ministers, so ist es resümierend festzuhalten, beruht also auf einem Dreischritt:

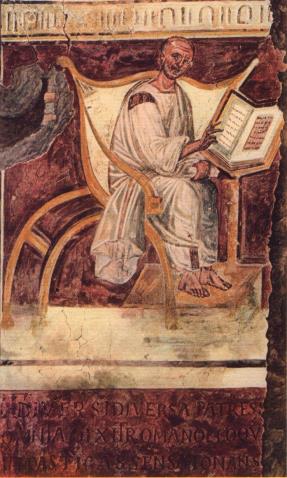

4. Nimm und lies!Augustin von Hippo wurde am 13.11.354 in Thagaste, im heutigen Algerien geboren. Er starb am 28.8.430 in Hippo Regius. Bis zu seiner Bekehrung zum christlichen Glauben lebte er als Rhetor in Thagaste, Karthago, Rom und Mailand; nach seiner Bekehrung wirkte er von 395 bis 430 als Bischof von Hippo Regius. Die „Confessiones“ des Augustin waren die erste Autobiographie der europäischen Literaturgeschichte. Dennoch sind die Confessiones keine Lebensgeschichte im heutigen Sinn. Vielmehr hat Augustin eher ein einziges langes Gebet verfasst. Darin bekennt er sich einerseits zu Gott, er beschreibt seine Größe, Allmacht und Barmherzigkeit als Schöpfer, Erhalter und Erlöser der Welt, andererseits bekennt er seine eigene Lebensgeschichte vor Gott, nicht nur mit den Leistungen und verwirklichten Karrierezielen, sondern auch mit allen seinen Sünden, Abweichungen und Fehlern. Augustin schreibt seine Lebensgeschichte als ein Mittelding zwischen Gebet und Verteidigungsschrift. Er legt dem, der ihn geschaffen hat, seine eigene Lebensgeschichte vor und bittet um ein gnädiges Urteil. Confessio bedeutet im Lateinischen gleichzeitig Glaubensbekenntnis UND Schuldbekenntnis. Am Anfang der Confessiones steht das berühmte Wort: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Herr.“ (Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te, Domine.). Die Confessiones beschreiben in einer Art Selbstbetrachtung Phasen der eigenen geistigen Entwicklung Augustins. Ausdruck findet dies im Lobpreis an Gott, die den Rahmen für die ganzen Confessiones bilden. Die Confessiones sind in 13 Bücher aufgeteilt. Die Bücher 1 bis 9 enthalten rückblickende Betrachtungen bis zum Jahr 387. Auf Grund dieser Überlegungen wird schon deutlich, dass die Bekehrung, der Übergang von der antiken Philosophie zum christlichen Glauben eine entscheidende Stellung in Augustins Lebensgeschichte einnimmt. Die sogenannte Bekehrung des Augustin fand am 15.August 386 statt. Und Augustin schildert sie als Konsequenz eines Lektüreerlebnisses. Er schreibt[3]:

Vor seiner Bekehrung befindet sich Augustin in zerknirschter, verzweifelter, depressiver Stimmung. Er ist in eine Krise geraten. Gerne würde er sich dazu durchringen, zum Christentum überzutreten. Seine Mutter Monica, die Christin war, hätte das sehr gerne gesehen. Nun befindet er sich in einem Garten, und er hört aus dem Nachbargarten diese zufällige Stimme. Wie die Geschichte von der Taufe des äthiopischen Kämmerers ist auch diese Geschichte stilisiert. Und mehr noch, das zufällige Singen oder Sprechen des Kindes wird noch ausdrücklich betont. Augustin stellt das rückblickend so dar, dass das Spielen des Kindes im Garten und seine gesungene Aufforderung zu lesen, ausdrücklich als das Wirken Gottes verstanden werden. Auch der Apostel Philippus wurde ja sozusagen auf die Straße, auf der die Kutsche fuhr, „gebeamt“. Für Lukas und für Augustin gleichermaßen ist das eine Fügung Gottes. Bei beiden werden Bekehrung und Konversion nicht primär als eine Entscheidung von einzelnen für eine bestimmte religiöse Orientierung verstanden. Stattdessen wird Bekehrung als ein vielschichtiges Geschehen erzählt, bei dem Gott selbst seine disponierende und verursachende Hand im Spiel hat. Lukas macht das nicht eigens zum Thema, aber er erwähnt es wenigstens, während Augustin in den Confessiones das, was für ihn Fügung Gottes ist, ausdrücklich betont und in den Vordergrund rückt. Das spielende Kind ist kein Zufall, sondern ein Hinweis auf die Bestimmung und die Pläne Gottes.

Beide Freunde – Antonius wie Alypius – haben sich wie Augustin durch die Bibellektüre bekehrt. Dabei fällt die Kürze der gelesenen Passage auf. Es geht nicht eigentlich um ein Lesen, sondern mehr nur um eine Bezugnahme auf die Heilige Schrift. So wie ich Augustin verstehe, waren die beiden religiös-kulturellen Räume, innerhalb derer sich Augustin bewegte, sowieso schon vorhanden: auf der einen Seite derjenige der antik-heidnischen Philosophie, der Rhetorik und der Literatur, auf der anderen Seite der spirituelle Raum des Christentums. Die Depression, die Augustin schildert bereit schon die Krise vor, in der er sich befindet, weil er spürt, dass er sich zwischen beiden Optionen entscheiden muss. Jeder dieser beiden religiös-kulturellen Räume hat seine eigene Logik und Selbstverständlichkeit, und Augustin spürt, dass beides sich gegenseitig ausschließt, aber er kann sich nicht für eine von beiden Optionen entscheiden. Die Lösung bringt dann ein Ereignis, das von außen betrachtet als Zufall, von innen und im Nachhinein betrachtet als göttliche Fügung verstanden wird: die Kinderstimme, die ruft: Nimm und lies! Dazu tritt als zweiter „Zufall“, daß Augustin gerade den Römerbrief zur Hand und daß er drittens genau diesen einen Satz aus dem Römerbrief liest. Bekehrung ist für Augustin also gerade kein Erkenntnisprozeß, er lernt nichts Neues, die Theologie der Christen hat er längst verstanden. Das Gartenerlebnis gibt nur den Anstoß, nun endlich nachzuvollziehen, was Augustin intellektuell und philosophisch längst begriffen hatte: Die gesamte Schöpfung ist auf den Gott Jesu Christi ausgerichtet, im Gegensatz zum dualistischen Weltbild der antiken Popularphilosophie. Die Hermeneutik dieser Konversion ist eine völlig andere als diejenige des äthiopischen Hauptmanns. Der Hauptmann verstand, dass sich alle Bibelverse auf Jesus Christus beziehen. Augustin sieht in der Schilderung seiner Bekehrung ein, dass es Bibelverse gibt, die sich auf eine Person ganz persönlich beziehen können. Die gleichzeitige Schilderung der Bekehrungen von Antonius und Alypius zeigt, dass das jeweils ganz unterschiedliche Bibelverse sein können.

5. Lesen, was vor Augen ist

Francesco Petrarca wurde am 20.Juli 1304 in Arrezo in Italien geboren und starb am 18.Juli 1374 in Arquà Petrarca. Er war ein italienischer Dichter und Kleriker, der lange in Frankreich lebte, besonders in der Provence, weil er aus beruflichen Gründen nahe bei der Residenz der Päpste in Avignon wohnen wollte. Bekannt wurde er für seine Sonette, darunter besonders diejenigen an die idealisierte Geliebte Laura, und für die zahlreichen Briefe, die er von seinen Reisen durch ganz Europa schrieb. Petrarca wuchs in der Stadt Carpentras östlich von Avignon auf. Von dort konnte er schon als Kind im Nordosten den kahlen Gipfel des Mont Ventoux sehen, des höchsten Berges der Provence, Jahrhunderte später noch bekannter geworden als Berg-Etappenziel der Tour de France, mit einem langen, extrem schwierigen Aufstieg. Am 26.April 1336 bestieg Petrarca mit seinem Bruder und zwei weiteren Begleitern den berühmten Mont Ventoux; er hatte – wie erwähnt - eine kleine Handausgabe von Augustins Confessiones dabei. Später berichtete Petrarca in einem auf Latein verfassten Brief an den Frühhumanisten Dionigi di Borgo San Sepolcro Als die Gruppe den Gipfel erreicht, ist Petrarca ganz betäubt von der Aussicht auf das weite Panorama, das sich ihm bietet. Er schaut in Richtung der Alpen und sucht nach seinem Heimatland Italien. Er sieht die Berge von Lyon, den Golf von Marseille, den alten Kreuzfahrerhafen Aigues-Mortes und die Rhone. Dann bemerkt er, dass er die Taschenausgabe der Confessiones mit sich trägt. Was folgt, schildert er in dem Brief[4] an Borgo:

Petrarca ist am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance einzuordnen. Wie der äthiopische Kämmerer und Augustin, auf den sich Petrarca ausdrücklich beruft, erlebt er eine Bekehrung. Aber bei Petrarca handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Bekehrung zum christlichen Glauben, denn dieser war für Petrarca ganz selbstverständlich. Petrarca war neugierig, er stieg auf den Mont Ventoux, um dort etwas Neues zu sehen. Was er sah, war ein Landschaftspanorama, die Provence, die Alpen, in der Ferne das Mittelmeer. Für die Menschen des Mittelalters war die Welt negativ besetzt, sie galt für nicht mehr als ein Übergangsstadium auf dem Weg zum Jenseits. Petrarca entdeckt auf dem Gipfel des Mont Ventoux: Die Welt zeigt sich in ihrer Größe und Schönheit, also mit einer ganz eigenen Wertigkeit, die nicht vernachlässigt werden darf. Dem Lebensgefühl des mittelalterlichen Menschen entsprach es, die Welt von unten, nicht von oben her zu betrachten.

Beim äthiopischen Kämmerer deutete das Gespräch den durch Lektüre erfahrenen Text. Bei Petrarca wird der Text (des Augustin) zur deutenden Richtschnur einer überwältigenden Naturerfahrung. Allerdings drückt die von Petrarca gelesene Augustin-Stelle etwas aus, das dieser Naturerfahrung zu widersprechen scheint. Denn Augustin versteht solche Naturerfahrung ja geradezu als Ablenkung vom eigenen Ich, als Sünde, welche die Seele von ihrem Weg zu Gott ablenkt, während Petrarcas Reflexionen darauf hinauslaufen, dass die neue Welterfahrung, die er auf dem Mont Ventoux gewonnen, auch das Selbst, dh. die Seele in ein neues, eigenes Recht sind. Er beginnt, seine eigenen Wahrnehmungen ernst zu nehmen und sich nicht mehr auf mythologische Überformungen – Berge als Orte der Dämonen! - einzulassen, die ihn lange von der Gipfelbesteigung abgehalten haben.

Auch bei Petrarca steht die Lektüre der Confessiones nicht für sich selbst. Wie beim äthiopischen Kämmerer in der Kutsche und wie bei Augustin im Garten ist sie eingebunden in einen ebenso emotionalen wie intellektuellen Erkenntnisprozess, zu dem neben der Lektüre auch Gespräch und Reflexion gehören. Wie Augustin seine Lebensgeschichte schreibt Petrarca seinen Brief im Nachhinein, und das bedeutet, die Darstellung enthält mit großer Sicherheit Elemente der Stilisierung. Man kann damit rechnen, daß Petrarca in der Gipfelerzählung vom Mont Ventoux eine Erkenntnis verdichtet hat, die ihn lange zuvor beschäftigt hatte und der in diesem Brief mit der Erfahrung des Aufstiegs verknüpft. 6. Lesen als Faustschlag auf den SchädelAlle drei Bekehrungsgeschichten zeigen ein hochkomplexes Geschehen, das sich keinesfalls in das viel zu einfache Schema: Lesen – Erkenntnis – Bekehrung pressen lässt. Vielmehr ist das Lesen in allen drei Geschichten nur ein Moment innerhalb eines komplexen Prozesses, der verbunden mit anderen Faktoren, dem Glauben von Freunden, philosophischer Reflexion, der Unterstützung durch Gesprächspartner u.a. schließlich dazu führt, dass Menschen in ihren zentralen philosophischen, religiösen oder alltäglichen Orientierungen eine fundamentale Veränderung vornehmen. Dieser Prozess ist keinesfalls auf seine kognitive Dimension zu verkürzen, alle drei beschriebenen Autoren schildern die große emotionale Spannung und Ergriffenheit, die mit diesem Wechsel einhergeht. Das fängt schon dabei an, dass alle drei beschriebenen Geschichten an einem besonderen Ort stattfinden: in einer Kutsche und an einem Gewässer, im Garten eines Hauses und auf einem Berggipfel. Jedes Mal sind bei der Lektüre vor der Bekehrung andere Menschen anwesend: beim Kämmerer der Deuter und Apostel Philippus, bei Augustin der Freund Alypius und bei Petrarca der Bruder sowie zwei ungenannte Begleiter. Das bei Augustin entwickelte Bekehrungsschema Depression, Traurigkeit – Lektüre – Gespräch, Deutung – Einsicht – Bekehrung, Wechsel der inneren Einstellung – neue Gewissheit, Glauben scheint cum grano salis auch auf die beiden anderen Geschichten anwendbar zu sein. Deutlich wird, dass Lektüre in diesem ganzen Vorgang so etwas wie ein Katalysator ist, der die neue Erkenntnis bzw. den neuen Glauben allererst in den Horizont möglichen eigenen Handelns rückt. Beim äthiopischen Kämmerer gibt nicht die Lektüre den entscheidenden Anstoß, sondern die gemeinsame Interpretation des Textes durch den Kämmerer und Philippus. In der Apostelgeschichte gehören darum Gespräch und Deutung zusammen. Bei Augustin besitzt die Lektüre des Römerbriefs ein Moment des Willkürlichen und Zufälligen, welches Augustin selbst erst im Rückblick als Fügung Gottes betrachten wird. Die Lektüre überbrückt bei Augustin den Graben zwischen antiker Popularphilosophie und christlichem Glauben. Zuvor war er depressiv, weil beides für sein Verständnis nicht miteinander zusammengedacht werden konnten. Die Passage aus dem Römerbrief öffnet ihm den Blick für eine Zusammenschau von beidem, die dann nach der Konversion als eine Geschichtstheologie – selbstverständlich unter dem Primat des Christlichen entwickelt wird. Bei Petrarca schließlich verbinden sich zwei Elemente, zum einen das der Konversion zu einem neuen Glauben oder einer neuen Erkenntnis, denn er spielt ausdrücklich auf die Bekehrung des Augustin in den Confessiones an, zum anderen aber beinhaltet seine neue Erkenntnis der Wertschätzung der Welt (oder der Lebenswelt) im Brief keinen neuen Glauben, keinen Wechsel der Religion, sondern eher eine neue Erkenntnisperspektive vor, die erst langsam in seinem Denken Gestalt gewinnt, besonders während des Abstiegs, bei dem er nicht mit den Begleitern redet, sondern seinen eigenen Gedanken nachhängt. In keiner der Geschichten ist der einsame Leser zu sehen, der in einem Dialog zwischen Text und eigenem Bewusstsein zu neuen Erkenntnissen oder einem neuen Glauben kommt. Immer befindet sich der Bekehrte im Gespräch mit anderen – und er befindet sich an einem besonderen Ort, nicht in der Studierstube, nicht in der Bibliothek und schon gar nicht am Schreibtisch. Ich will diese Überlegungen mit einer Bemerkung von Marcel Proust konfrontieren: „In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist dabei lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich selbst vielleicht sonst nicht hätte erschauen können." Im Jahr 2011 war diese Bemerkung den Schülern baden-württembergischer Gymnasien für ihren Abituraufsatz in Fach Deutsch vorgegeben.

Verglichen mit der Rolle von Lektüre und Texte in den analysierten Bekehrungsgeschichten, scheint sich Prousts Bemerkung nicht völlig einzupassen, denn er versteht das Lesen als einen (inneren) Prozess der Verwandlung des Selbst, wofür der von außen hinzutretenden Text nur einen Anstoß liefert. Nach den Bekehrungsgeschichten ist Lektüre mehr als nur eine Steigerung der Selbstbetrachtung und der Selbsterkenntnis. Lesen kann Veränderungen in der Philosophie, der Religion, der Weltanschauung mit sich bringen, die so gravierend und einschneidend sind, dass sie der Leser nicht im stillen Kämmerlein mit sich selbst austrägt. Er braucht dafür das Gespräch mit anderen, und sei es nur zur Bestätigung der eigenen Neuorientierung. Wer einen neuen Glauben oder eine neue Erkenntnis gewinnt, der teilt sie auch mit anderen – er macht sie zum Bestandteil seiner sozialen Welt. Lektüre kann damit zum Schlüssel dafür werden, neue Überzeugungen und Gewissheiten entweder selbst zu entwickeln oder von anderen zu übernehmen.

Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/99/wv23.htm |

Durch Fernsehen, Film, Fotografie und Internet hat sich die Bedeutung von bewegten und unbewegten Bildern im kulturellen Raum verändert. Bilder üben ihre eigene Suggestionskraft aus, die sie für viele Menschen attraktiver macht als das gesprochene und geschriebene Wort. Der iconic turn hat seine eigene kulturwissenschaftliche Aufmerksamkeit gefunden. Umgekehrt entsteht der Gedanke, dass es sich lohnen könnte, erneut über Lesen und Lektüre nachzudenken, weil sie durch die Übermacht der Bilder in den Schatten der Aufmerksamkeit geraten sind.

Durch Fernsehen, Film, Fotografie und Internet hat sich die Bedeutung von bewegten und unbewegten Bildern im kulturellen Raum verändert. Bilder üben ihre eigene Suggestionskraft aus, die sie für viele Menschen attraktiver macht als das gesprochene und geschriebene Wort. Der iconic turn hat seine eigene kulturwissenschaftliche Aufmerksamkeit gefunden. Umgekehrt entsteht der Gedanke, dass es sich lohnen könnte, erneut über Lesen und Lektüre nachzudenken, weil sie durch die Übermacht der Bilder in den Schatten der Aufmerksamkeit geraten sind. Gedruckte Texte haben an Attraktivität verloren. Dem entspricht, dass Tageszeitungen über zurückgehende Auflagen klagen, dass renommierte Buchhandlungen geschlossen werden und an ihre Stelle gesichtslose große Buchhandlungsketten treten. Trotzdem verlangt auch das Internet vom Nutzer die Fähigkeit lesen zu können. Aber der Charakter der Lektüre verändert sich, wenn statt der großformatigen Tageszeitung und dem gebundenen Buch oder dem Taschenbuch immer mehr Texte gelesen werden, die vor allem via Bildschirm wahrgenommen werden. Das e-Book nimmt hier eine Zwischenstellung ein, und es wird sich zeigen, ob den Lesegeräten mit ihren kleinen Bildschirmen dauerhafter Erfolg beschieden ist.

Gedruckte Texte haben an Attraktivität verloren. Dem entspricht, dass Tageszeitungen über zurückgehende Auflagen klagen, dass renommierte Buchhandlungen geschlossen werden und an ihre Stelle gesichtslose große Buchhandlungsketten treten. Trotzdem verlangt auch das Internet vom Nutzer die Fähigkeit lesen zu können. Aber der Charakter der Lektüre verändert sich, wenn statt der großformatigen Tageszeitung und dem gebundenen Buch oder dem Taschenbuch immer mehr Texte gelesen werden, die vor allem via Bildschirm wahrgenommen werden. Das e-Book nimmt hier eine Zwischenstellung ein, und es wird sich zeigen, ob den Lesegeräten mit ihren kleinen Bildschirmen dauerhafter Erfolg beschieden ist. Es ist ein weiteres Kennzeichen der vermuteten Krise des Lesens, dass dafür in den Schulen immer mehr Werbung gemacht wird. In Grundschulen richten Klassenlehrerinnen regelmäßige Vorlesezeiten und Büchertauschtage ein; sie führen Klassenbibliotheken, wo die Kinder Bücher ausleihen können. Und wirklich hat nach meiner Beobachtung das Segment der Kinder- und Jugendbuchliteratur sehr zugenommen. In der Grundschule, die meine Kinder besuchten, wurden spezielle Lesewochen veranstaltet. Der Unterricht in allen Klassen fiel aus, stattdessen konnten sich die Kinder für Projekte melden, in denen gelesen, nach Büchern gespielt und gesungen wurde. In einer Gruppe wurden mit Büchern aus der Altpapiersammlung Ritterburgen und Labyrinthe gebaut. Man kann fragen, inwiefern solche Aktionen das Lesen befördern. Zumindest aber bauen sie die offensichtlich weithin vorhandene Scheu vor dem Buch ab.

Es ist ein weiteres Kennzeichen der vermuteten Krise des Lesens, dass dafür in den Schulen immer mehr Werbung gemacht wird. In Grundschulen richten Klassenlehrerinnen regelmäßige Vorlesezeiten und Büchertauschtage ein; sie führen Klassenbibliotheken, wo die Kinder Bücher ausleihen können. Und wirklich hat nach meiner Beobachtung das Segment der Kinder- und Jugendbuchliteratur sehr zugenommen. In der Grundschule, die meine Kinder besuchten, wurden spezielle Lesewochen veranstaltet. Der Unterricht in allen Klassen fiel aus, stattdessen konnten sich die Kinder für Projekte melden, in denen gelesen, nach Büchern gespielt und gesungen wurde. In einer Gruppe wurden mit Büchern aus der Altpapiersammlung Ritterburgen und Labyrinthe gebaut. Man kann fragen, inwiefern solche Aktionen das Lesen befördern. Zumindest aber bauen sie die offensichtlich weithin vorhandene Scheu vor dem Buch ab. Eine performative Hermeneutik greift über die Auslegung von Texten hinaus. Es muss danach gefragt werden, welche Medien die Menschen nutzen, um sich in ihrem Leben zu orientieren und die im Angesicht von Krisen auftauchenden Sinnfragen zu beantworten. Christentum, Judentum und Islam sind die klassischen Schriftreligionen. In ihnen stehen heilige Bücher, die hebräische Bibel, das Neue Testament oder der Koran im Mittelpunkt der theologischen und spirituellen Aufmerksamkeit. Bei näherer Betrachtung zeigt sich sofort, dass diese Vorrangstellung des Buches auf vielfältige Weise in das Leben von Menschen integriert wird: Selbstverständlich steht im christlichen Gottesdienst die Bibel im Mittelpunkt der religiösen Aufmerksamkeit: als Predigttext, als Schriftlesung, in den gebeteten Psalmen, durch die liturgische Übernahme von biblischen Texten wie dem aaronitischen Segen am Ende des Gottesdienstes. Die Predigt ist ein klassischer Fall angewandter Hermeneutik, denn sie versucht, einen längeren oder kürzeren Bibeltext auszulegen und dergestalt auf das Leben der Zuhörer und Gemeindeglieder zu beziehen, dass sie für deren Lebenswelt Glauben und Gottvertrauen plausibel macht.

Eine performative Hermeneutik greift über die Auslegung von Texten hinaus. Es muss danach gefragt werden, welche Medien die Menschen nutzen, um sich in ihrem Leben zu orientieren und die im Angesicht von Krisen auftauchenden Sinnfragen zu beantworten. Christentum, Judentum und Islam sind die klassischen Schriftreligionen. In ihnen stehen heilige Bücher, die hebräische Bibel, das Neue Testament oder der Koran im Mittelpunkt der theologischen und spirituellen Aufmerksamkeit. Bei näherer Betrachtung zeigt sich sofort, dass diese Vorrangstellung des Buches auf vielfältige Weise in das Leben von Menschen integriert wird: Selbstverständlich steht im christlichen Gottesdienst die Bibel im Mittelpunkt der religiösen Aufmerksamkeit: als Predigttext, als Schriftlesung, in den gebeteten Psalmen, durch die liturgische Übernahme von biblischen Texten wie dem aaronitischen Segen am Ende des Gottesdienstes. Die Predigt ist ein klassischer Fall angewandter Hermeneutik, denn sie versucht, einen längeren oder kürzeren Bibeltext auszulegen und dergestalt auf das Leben der Zuhörer und Gemeindeglieder zu beziehen, dass sie für deren Lebenswelt Glauben und Gottvertrauen plausibel macht. Dieses liturgisch-hermeneutische Beziehungsgeflecht dient dem Zweck, die Glaubenden in ihren Gewissheiten und Zweifeln zu orientieren, neu auszurichten oder zu bestätigen. Insofern ist der Gottesdienst als Ganzes ein hermeneutisches Geschehen, das weit über die Textauslegung hinausgeht und keineswegs nur auf das Verstehen eines Bibeltextes abhebt, wenn dieses auch den systematischen und praktisch-theologischen Kern bildet. Vielmehr sind die Texte, Rituale und liturgischen Handlungen, die um die Auslegung herum angelagert sind, alle mit dem Zweck hinzugefügt worden, (christlichen) Glauben und Vertrauen neu zu wecken und zu bestätigen. All das ist keine christliche Besonderheit, es gilt – mutatis mutandis – für jüdische und islamische Gottesdienste ebenso und selbstverständlich auch für Gottesdienste anderer Religionen.

Dieses liturgisch-hermeneutische Beziehungsgeflecht dient dem Zweck, die Glaubenden in ihren Gewissheiten und Zweifeln zu orientieren, neu auszurichten oder zu bestätigen. Insofern ist der Gottesdienst als Ganzes ein hermeneutisches Geschehen, das weit über die Textauslegung hinausgeht und keineswegs nur auf das Verstehen eines Bibeltextes abhebt, wenn dieses auch den systematischen und praktisch-theologischen Kern bildet. Vielmehr sind die Texte, Rituale und liturgischen Handlungen, die um die Auslegung herum angelagert sind, alle mit dem Zweck hinzugefügt worden, (christlichen) Glauben und Vertrauen neu zu wecken und zu bestätigen. All das ist keine christliche Besonderheit, es gilt – mutatis mutandis – für jüdische und islamische Gottesdienste ebenso und selbstverständlich auch für Gottesdienste anderer Religionen. Der Kämmerer, eine Art Finanzminister am Hof der äthiopischen Königin sitzt in seiner Kutsche und liest in einer Schriftrolle. Weil er ein Eunuch ist, gilt er als „verschnitten“ und darf nach dem jüdischen Gesetz nicht ins Judentum konvertieren. Nun liest der Minister in der Schriftrolle, die er in Jerusalem gekauft hat. Dabei handelte es sich nicht um die gesamte hebräische Bibel, sondern nur um das Buch des Propheten Jesaja. Und offensichtlich hat der Minister Schwierigkeiten, das, was er liest, auch zu verstehen. Dafür benötigt er einen Gesprächspartner und Interpreten, den Gott auch prompt schickt, den Apostel Philippus. Dieser setzt sich zu dem Minister in die Kutsche und stellt als erstes die hermeneutische Zentralfrage: Verstehst du auch, was du liest?

Der Kämmerer, eine Art Finanzminister am Hof der äthiopischen Königin sitzt in seiner Kutsche und liest in einer Schriftrolle. Weil er ein Eunuch ist, gilt er als „verschnitten“ und darf nach dem jüdischen Gesetz nicht ins Judentum konvertieren. Nun liest der Minister in der Schriftrolle, die er in Jerusalem gekauft hat. Dabei handelte es sich nicht um die gesamte hebräische Bibel, sondern nur um das Buch des Propheten Jesaja. Und offensichtlich hat der Minister Schwierigkeiten, das, was er liest, auch zu verstehen. Dafür benötigt er einen Gesprächspartner und Interpreten, den Gott auch prompt schickt, den Apostel Philippus. Dieser setzt sich zu dem Minister in die Kutsche und stellt als erstes die hermeneutische Zentralfrage: Verstehst du auch, was du liest? Im Fortgang der Geschichte aber wird diese hermeneutische Theorie nicht weiter verfolgt, da sie als ganz selbstverständlich erscheint. Stattdessen entwickelt sich aus der Hermeneutik ein liturgisches, quasi gottesdienstliches Geschehen. Für Philippus und den Kämmerer bleibt es nicht bei der exemplarischen Lektüre und der Deutung des Textes. Es entsteht eine Bewegung. Die Lektüre wird sofort in ein Ritual umgesetzt, nämlich die Taufe. Sie findet an einem Teich in der Wüste statt. Beides sind symbolische Orte, die theologisch aufgeladen sind. Die Wüste steht für das wandernde Gottesvolk auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land. Das Wasser, die Oase, die Quelle ist der lebensspendende Ort in einer lebensfeindlichen Umgebung.

Im Fortgang der Geschichte aber wird diese hermeneutische Theorie nicht weiter verfolgt, da sie als ganz selbstverständlich erscheint. Stattdessen entwickelt sich aus der Hermeneutik ein liturgisches, quasi gottesdienstliches Geschehen. Für Philippus und den Kämmerer bleibt es nicht bei der exemplarischen Lektüre und der Deutung des Textes. Es entsteht eine Bewegung. Die Lektüre wird sofort in ein Ritual umgesetzt, nämlich die Taufe. Sie findet an einem Teich in der Wüste statt. Beides sind symbolische Orte, die theologisch aufgeladen sind. Die Wüste steht für das wandernde Gottesvolk auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land. Das Wasser, die Oase, die Quelle ist der lebensspendende Ort in einer lebensfeindlichen Umgebung. erzählte man, habe er sich sogleich zu dir bekehrt. So kehrte ich schleunigst dahin zurück, wo Alypius saß, denn dort hatte ich, als ich fortging, die Schrift des Apostels liegen lassen. Ich griff sie auf, öffnete und als stillschweigend den ersten Abschnitt, der mir in die Augen fiel: 'Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und hütet euch vor fleischlichen Gelüsten.' Weiter wollte ich nicht lesen, brauchte es auch nicht. Denn kaum hatte ich den Satz beendet, durchströmte mein Herz das Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden. [Augustin geht zu Alypius, seinem Freund, der liest in der Bibel weiter] Er wollte sehen, was ich gelesen. Ich zeigte es ihm, und er las aufmerksam noch über jene Stelle hinaus. Ich wusste nicht, was folgte, und das war: 'Den Schwachen aber im Glauben nehmet auf.' Das wandte er auf sich an und sagte es mir. Durch diese Mahnung gefestigt, schloss er sich, ohne im mindesten zu schwanken und zaudern, dem guten Plan und Vorsatz an, der so ganz zu seinen Sitten passte, die die meinen schon längst weit in den Schatten stellten. Sodann gehen wir zur Mutter hinein und berichten; sie freut sich. Wir erzählen, wie sich's zugetragen, da jubelt und triumphiert sie und pries dich, 'der du mächtig bist zu tun weit über unser Bitten und Verstehen'.“

erzählte man, habe er sich sogleich zu dir bekehrt. So kehrte ich schleunigst dahin zurück, wo Alypius saß, denn dort hatte ich, als ich fortging, die Schrift des Apostels liegen lassen. Ich griff sie auf, öffnete und als stillschweigend den ersten Abschnitt, der mir in die Augen fiel: 'Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und hütet euch vor fleischlichen Gelüsten.' Weiter wollte ich nicht lesen, brauchte es auch nicht. Denn kaum hatte ich den Satz beendet, durchströmte mein Herz das Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden. [Augustin geht zu Alypius, seinem Freund, der liest in der Bibel weiter] Er wollte sehen, was ich gelesen. Ich zeigte es ihm, und er las aufmerksam noch über jene Stelle hinaus. Ich wusste nicht, was folgte, und das war: 'Den Schwachen aber im Glauben nehmet auf.' Das wandte er auf sich an und sagte es mir. Durch diese Mahnung gefestigt, schloss er sich, ohne im mindesten zu schwanken und zaudern, dem guten Plan und Vorsatz an, der so ganz zu seinen Sitten passte, die die meinen schon längst weit in den Schatten stellten. Sodann gehen wir zur Mutter hinein und berichten; sie freut sich. Wir erzählen, wie sich's zugetragen, da jubelt und triumphiert sie und pries dich, 'der du mächtig bist zu tun weit über unser Bitten und Verstehen'.“ Augustin folgt nun der Anweisung des Kindes. Er nimmt nicht die ganze Bibel in die Hand, sondern eine einzelne Schrift, den Römerbrief des Apostels Paulus. Und er liest darin eine kurze Passage, in der es um Sexualität, um das Irdische und das Himmlische, das Körperliche und das Geistige geht. Damit sind zentrale Themen von Augustins späterer Theologie angesprochen, vor allem die Ablösung des Irdischen durch das Himmlische. Und dann schreibt Augustin: „[Es] durchströmte mein Herz das Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden.“ In die Erzählung von der Bekehrung des Augustin ist ein kurzer Bericht über die Bekehrung des Freundes Antonius und danach über die Bekehrung des Freundes Alypius eingeschoben. Insgesamt drei Bekehrungsgeschichten verlaufen im Grunde parallel. Sie sind nach demselben Schema angeordnet:

Augustin folgt nun der Anweisung des Kindes. Er nimmt nicht die ganze Bibel in die Hand, sondern eine einzelne Schrift, den Römerbrief des Apostels Paulus. Und er liest darin eine kurze Passage, in der es um Sexualität, um das Irdische und das Himmlische, das Körperliche und das Geistige geht. Damit sind zentrale Themen von Augustins späterer Theologie angesprochen, vor allem die Ablösung des Irdischen durch das Himmlische. Und dann schreibt Augustin: „[Es] durchströmte mein Herz das Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden.“ In die Erzählung von der Bekehrung des Augustin ist ein kurzer Bericht über die Bekehrung des Freundes Antonius und danach über die Bekehrung des Freundes Alypius eingeschoben. Insgesamt drei Bekehrungsgeschichten verlaufen im Grunde parallel. Sie sind nach demselben Schema angeordnet:

Dass in die Reihe dieser christlichen Bekehrungserzählungen der berühmte Brief Petrarcas über die Besteigung des Mont Ventoux aufgenommen wird, bedarf einer besonderen Begründung, denn Petrarca war ja längst Christ, Theologe und Kleriker, als er zu seiner Besteigung aufbrach. Dennoch gehört dieser Brief in den Kontext dieses Essays, weil Petrarca über diesem Erlebnis zu einer neuen Weltsicht gelangte, die sich als grundlegend für die Moderne erweisen sollte. Außerdem handelt es sich bei der Lektüre, die Petrarca bei seinem Gipfelerlebnis unterstützt, ausgerechnet um die Confessiones des Augustin, die im letzten Abschnitt behandelt wurden.

Dass in die Reihe dieser christlichen Bekehrungserzählungen der berühmte Brief Petrarcas über die Besteigung des Mont Ventoux aufgenommen wird, bedarf einer besonderen Begründung, denn Petrarca war ja längst Christ, Theologe und Kleriker, als er zu seiner Besteigung aufbrach. Dennoch gehört dieser Brief in den Kontext dieses Essays, weil Petrarca über diesem Erlebnis zu einer neuen Weltsicht gelangte, die sich als grundlegend für die Moderne erweisen sollte. Außerdem handelt es sich bei der Lektüre, die Petrarca bei seinem Gipfelerlebnis unterstützt, ausgerechnet um die Confessiones des Augustin, die im letzten Abschnitt behandelt wurden.

Die Berge, das waren die Orte der Götter und Dämonen, allenfalls Orte des Wetters. Bergsteigen, wie es heute touristisch und alpinistisch betrieben wird, war im 14. Jahrhundert unbekannt. Bergsteigen als Sport und Freizeitvergnügen wurde erst im 19.Jahrhundert populär. Petrarca sah im Gipfelpanorama plötzlich nicht mehr die böse, den Menschen durch die Naturgewalten feindliche Welt, sondern er erkannte ihre eigene Schönheit und Selbstverständlichkeit. Erst nachdem er das erfahren und erkannt hatte, griff er zu den Confessiones des Augustin, um sich diese Erfahrung und die emotionale wie philosophische Erschütterung, die daraus resultierte, zu deuten.

Die Berge, das waren die Orte der Götter und Dämonen, allenfalls Orte des Wetters. Bergsteigen, wie es heute touristisch und alpinistisch betrieben wird, war im 14. Jahrhundert unbekannt. Bergsteigen als Sport und Freizeitvergnügen wurde erst im 19.Jahrhundert populär. Petrarca sah im Gipfelpanorama plötzlich nicht mehr die böse, den Menschen durch die Naturgewalten feindliche Welt, sondern er erkannte ihre eigene Schönheit und Selbstverständlichkeit. Erst nachdem er das erfahren und erkannt hatte, griff er zu den Confessiones des Augustin, um sich diese Erfahrung und die emotionale wie philosophische Erschütterung, die daraus resultierte, zu deuten. Petrarca scheint zu dämmern, dass Gottes-, Selbst- und Welterfahrung nicht voneinander getrennt werden können. Für die mittelalterliche christliche Spiritualität bestand der Weg zu Gott in einer Vergeistigung, die eine Befreiung von der Welt bedeutete. Das gilt insbesondere für die Theologie Augustins mit ihrer Leib- und Sexualfeindlichkeit und ihrem Dualismus von civitas Dei und civitas terrena. Auf dem Mont Ventoux, bei Petrarca ist die Erkenntnis erreicht, dass dieser Dualismus nicht mehr haltbar ist. Hans Werner Dannowski

Petrarca scheint zu dämmern, dass Gottes-, Selbst- und Welterfahrung nicht voneinander getrennt werden können. Für die mittelalterliche christliche Spiritualität bestand der Weg zu Gott in einer Vergeistigung, die eine Befreiung von der Welt bedeutete. Das gilt insbesondere für die Theologie Augustins mit ihrer Leib- und Sexualfeindlichkeit und ihrem Dualismus von civitas Dei und civitas terrena. Auf dem Mont Ventoux, bei Petrarca ist die Erkenntnis erreicht, dass dieser Dualismus nicht mehr haltbar ist. Hans Werner Dannowski

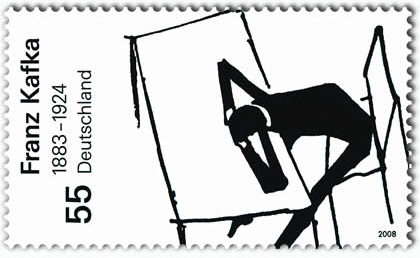

Franz Kafka drückte das mit folgenden Worten aus: „Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch?“

Franz Kafka drückte das mit folgenden Worten aus: „Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch?“