Theologische Bemerkungen zu Franz Schubert und Leonard Cohen

Wolfgang Vögele

Komm, Todestag, du Lebenssonne,

du bringest mir mehr Lust und Wonne,

als mein Geburtstag bringen kann (…).

Schemelli-Gesangbuch

Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!

Schaut ander'n doch ins Angesicht!

Wilhelm Müller

If the sun would lose its light

And we lived an endless night

And there was nothing left

That you could feel

That’s how it would be

Leonard Cohen

I. Wo bleibt das Positive?

Todessehnsucht, Enttäuschung, Trauer, Einsamkeit, Isolation: Es gibt Lieder- und Songtexte, deren Bilder und Metapher scheinen ganz dunkel eingefärbt, sie scheinen sich im Schmerz zu aalen; sie spielen mit der Stimmung des Melancholischen und Furchtbaren, zeigen geschlossene Räume der Einsamkeit, aus denen das Ich nicht mehr fliehen kann. Und das geneigte Publikum hört solchen Versen gebannt und fasziniert zu. Es applaudiert, wo es eigentlich gar nichts mehr zu applaudieren gibt. Es versinkt in Weltschmerz, Glaubenszweifel, in enttäuschter Liebe und Todesangst – und freut sich dennoch daran. Zuhörer kehren gerade zu diesen Sängern, Dichtern und Komponisten immer wieder zurück. Es existiert eine paradoxe Freude an der Darstellung von Scheitern, Enttäuschung und Trauer.

Todessehnsucht, Enttäuschung, Trauer, Einsamkeit, Isolation: Es gibt Lieder- und Songtexte, deren Bilder und Metapher scheinen ganz dunkel eingefärbt, sie scheinen sich im Schmerz zu aalen; sie spielen mit der Stimmung des Melancholischen und Furchtbaren, zeigen geschlossene Räume der Einsamkeit, aus denen das Ich nicht mehr fliehen kann. Und das geneigte Publikum hört solchen Versen gebannt und fasziniert zu. Es applaudiert, wo es eigentlich gar nichts mehr zu applaudieren gibt. Es versinkt in Weltschmerz, Glaubenszweifel, in enttäuschter Liebe und Todesangst – und freut sich dennoch daran. Zuhörer kehren gerade zu diesen Sängern, Dichtern und Komponisten immer wieder zurück. Es existiert eine paradoxe Freude an der Darstellung von Scheitern, Enttäuschung und Trauer.

Kann man hörend Trauer und Verzweiflung genießen? Ich erkenne darin eine Paradoxie, die aufzuklären und im Vergleich ganz heterogener Beispiele durchzuspielen wäre. Ich meine die poetische Figur, den Typus des enttäuschten, vom Schicksal geschlagenen, vom Leben verbitterten Menschen, der einsam, schweigsam und grübelnd nach Gründen für die Schicksalsschläge sucht, die er erleiden musste. Die Suche bleibt stets vergeblich: Er findet weder diese Gründe noch einen Ausweg aus seiner Einsamkeit. Und das Publikum hört sich das gerne und mit (klammheimlicher) Freude an? Es könnte sich um Schadenfreude handeln, gut, dass mir das nicht passiert ist, aber das erscheint als eine zu billige Erklärung. Weiter führt die These, dass es sich um eine stille, psychologisch subtilere Freude handelt, die ganz genau weiß, dass bei der musikalischen Darstellung von Blues, Enttäuschung und Trauer stets auch eigene Erfahrungen der Zuhörer berührt sind. Tua res agitur! Um so besser, wenn das wenigstens einmal jemand ausspricht oder sich die Melancholie aus dem Leib singt, die in der großen Menge der Zuhörer nur heimlich und unausgesprochen gärt und wuchert und nicht einmal dem Partner oder der besten Freundin anvertraut wird.

Kann man hörend Trauer und Verzweiflung genießen? Ich erkenne darin eine Paradoxie, die aufzuklären und im Vergleich ganz heterogener Beispiele durchzuspielen wäre. Ich meine die poetische Figur, den Typus des enttäuschten, vom Schicksal geschlagenen, vom Leben verbitterten Menschen, der einsam, schweigsam und grübelnd nach Gründen für die Schicksalsschläge sucht, die er erleiden musste. Die Suche bleibt stets vergeblich: Er findet weder diese Gründe noch einen Ausweg aus seiner Einsamkeit. Und das Publikum hört sich das gerne und mit (klammheimlicher) Freude an? Es könnte sich um Schadenfreude handeln, gut, dass mir das nicht passiert ist, aber das erscheint als eine zu billige Erklärung. Weiter führt die These, dass es sich um eine stille, psychologisch subtilere Freude handelt, die ganz genau weiß, dass bei der musikalischen Darstellung von Blues, Enttäuschung und Trauer stets auch eigene Erfahrungen der Zuhörer berührt sind. Tua res agitur! Um so besser, wenn das wenigstens einmal jemand ausspricht oder sich die Melancholie aus dem Leib singt, die in der großen Menge der Zuhörer nur heimlich und unausgesprochen gärt und wuchert und nicht einmal dem Partner oder der besten Freundin anvertraut wird.

Die Gegenfigur des melancholischen Menschen, der Sieger, der (jugendliche) Held oder der gewitzte Liebhaber besitzt genauere, strahlendere Konturen. Alles ist positiv, nach einigen überstandenen Prüfungen: zum Beispiel Tamino und Pamina aus der Zauberflöte, die nach dem Bestehen der drei Proben in das dauernde Glück von Ehe, Kindern und Königtum überführt werden. „Es siegt die Stärke, und krönet zum Lohn/ Die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron‘.“[1] Noch mehr als das Königspaar, bürgerlicher, naiver und auch biederer freuen sich Papageno und Papagena auf das bevorstehende Kinder- und Familienglück. And they lived happily ever after. Glückliche Menschen funktionieren besser – und lassen sich leichter manipulieren. Beobachter der Gegenwart haben im Übrigen von der „Optimismuspflicht“ des Kapitalismus (Johano Strasser) gesprochen, und das lässt sich durchaus verlängern: Glückliche Menschen wollen ihr Glück auch in der Kunst dargestellt sehen, selbst dann wenn sie zum harmlosen Schauspiel oder Musical verkommen ist. Aber Opern- und Theaterbesucher trauen dem happy end schon längst nicht mehr, und oft gibt auch die Regie noch einen Wink mit dem Zaunpfahl, dass das gerade in der opera seria verlangte lieto fine, das glückliche Ende aller Verwicklungen zwar dem Ruhm des musikalisch gefeierten Fürsten- oder Königspaares dient, aber als Vorstellung nachhaltig glücklicher Zustände nach dem Ende der Oper nur eine ganz naive Idee ist, die sich kindlichem Wunschdenken verdankt, aber der schnöden Wirklichkeit so ganz und gar nicht standhält. Hinter den Masken des Glücks verbergen sich die Gespenster der Melancholie und die Unholde der Trauer. Doch darüber spricht man nicht.

Die Gegenfigur des melancholischen Menschen, der Sieger, der (jugendliche) Held oder der gewitzte Liebhaber besitzt genauere, strahlendere Konturen. Alles ist positiv, nach einigen überstandenen Prüfungen: zum Beispiel Tamino und Pamina aus der Zauberflöte, die nach dem Bestehen der drei Proben in das dauernde Glück von Ehe, Kindern und Königtum überführt werden. „Es siegt die Stärke, und krönet zum Lohn/ Die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron‘.“[1] Noch mehr als das Königspaar, bürgerlicher, naiver und auch biederer freuen sich Papageno und Papagena auf das bevorstehende Kinder- und Familienglück. And they lived happily ever after. Glückliche Menschen funktionieren besser – und lassen sich leichter manipulieren. Beobachter der Gegenwart haben im Übrigen von der „Optimismuspflicht“ des Kapitalismus (Johano Strasser) gesprochen, und das lässt sich durchaus verlängern: Glückliche Menschen wollen ihr Glück auch in der Kunst dargestellt sehen, selbst dann wenn sie zum harmlosen Schauspiel oder Musical verkommen ist. Aber Opern- und Theaterbesucher trauen dem happy end schon längst nicht mehr, und oft gibt auch die Regie noch einen Wink mit dem Zaunpfahl, dass das gerade in der opera seria verlangte lieto fine, das glückliche Ende aller Verwicklungen zwar dem Ruhm des musikalisch gefeierten Fürsten- oder Königspaares dient, aber als Vorstellung nachhaltig glücklicher Zustände nach dem Ende der Oper nur eine ganz naive Idee ist, die sich kindlichem Wunschdenken verdankt, aber der schnöden Wirklichkeit so ganz und gar nicht standhält. Hinter den Masken des Glücks verbergen sich die Gespenster der Melancholie und die Unholde der Trauer. Doch darüber spricht man nicht.

Mich interessieren Liederdichter, Komponisten und Songwriter, die den umgekehrten Weg gehen und dieses Tabu brechen. Sie verzichten auf das happy end, auf Positives und Erbauung, weil sie das längst als Masken, als Potemkinsche Dörfer durchschaut haben und deswegen den Mut aufbringen, Trauer und Melancholie auf der Bühne vor- und darzustellen. Ich will das exemplarisch an Werken von Franz Schubert und Leonard Cohen zeigen.

II. Unvergleichlich

Franz Schubert und Leonard Cohen miteinander vergleichen? Sämtliche Fachleute rümpfen die Nase: völlig ausgeschlossen. Wien und Montreal, Komponist und Singer-Songwriter, verkanntes Genie und Zen-Mönch, Frack und schwarzer Brioni-Anzug, früher Tod des Genies und Erfolg im Alter, 19. und 21.Jahrhundert, das passt alles nicht zusammen. Und dennoch muss es sein, weil der Vergleich Aufschluss verspricht über Nuancen der theologischen und musikalischen Melancholie-Kultur.

Franz Schubert und Leonard Cohen miteinander vergleichen? Sämtliche Fachleute rümpfen die Nase: völlig ausgeschlossen. Wien und Montreal, Komponist und Singer-Songwriter, verkanntes Genie und Zen-Mönch, Frack und schwarzer Brioni-Anzug, früher Tod des Genies und Erfolg im Alter, 19. und 21.Jahrhundert, das passt alles nicht zusammen. Und dennoch muss es sein, weil der Vergleich Aufschluss verspricht über Nuancen der theologischen und musikalischen Melancholie-Kultur.

Der musikalische Rang von Franz Schubert (1797-1828) ist selbstverständlich ganz unbestritten, insbesondere bei seinen Liedern. Schubert hat mit den beiden Zyklen „Die schöne Müllerin“ und „Winterreise“ zwei der herausragenden Werke verfaßt, die jeder Liedsänger, der auf sich hält, in sein Repertoire aufnimmt. Dennoch führt die Gattung des Kunstliedes im gegenwärtigen Konzertbetrieb ein vernachlässigtes Schattendasein. Hinter den vokalen Gattungen der Oper, der Chormusik und des Oratoriums steht sie an Popularität weit zurück, darin dem Streichquartett ähnlich, für das Schubert ebenfalls maßstabsetzende Werke geschrieben hat. Trotzdem ist es leider so: Der Liederabend ist bedauernswerterweise Stammgast in den kleinen Sälen, in den Abonnementsreihen taucht er nicht mehr auf, und das Publikum, das solche Abende besucht, ist überdurchschnittlich alt. Um es einmal so zu formulieren: Viele Besucher sind so alt wie Leonard Cohen, als er seine letzte CD aufnahm. Diese fehlende Aufmerksamkeit für das Klavierlied wird den Kompositionen Schuberts in keiner Weise gerecht. Diesem Missstand abzuhelfen, ist auch eine Aufgabe dieses Essays.

Mit der Popmusik des 20. Jahrhunderts verhält es sich genau umgekehrt: Die Menschen hören gar nicht mehr richtig, was da an Texten gesungen wird, weil sie viel zu populär geworden ist. Die schwedische Akademie der Wissenschaften hat diese musikalische Popkultur geadelt, als sie den Literatur-Nobelpreis 2016 dem amerikanischen Sänger Bob Dylan verlieh. Dass dieser nach der Auszeichnung gar nicht so reagierte, wie man das von einem ordentlichen Nobelpreisträger erwartet, sorgte für wochenlange Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Ich gehöre zu denen, die viel lieber gesehen hätten, dass Leonard Cohen (1934-2016) ausgezeichnet worden wäre. Cohens jahrzehntelange Karriere war von Höhen und Tiefen geprägt. Über Jahre veröffentlichte er keine neuen CDs, lebte stattdessen in einem Zen-Kloster in Kalifornien. Als er danach wieder Konzerte gab und neue Songs veröffentlichte, war sein Erfolg umso größer. Drei Wochen vor seinem Tod erschien sein letztes Album „You Want It Darker“[2].

Mit der Popmusik des 20. Jahrhunderts verhält es sich genau umgekehrt: Die Menschen hören gar nicht mehr richtig, was da an Texten gesungen wird, weil sie viel zu populär geworden ist. Die schwedische Akademie der Wissenschaften hat diese musikalische Popkultur geadelt, als sie den Literatur-Nobelpreis 2016 dem amerikanischen Sänger Bob Dylan verlieh. Dass dieser nach der Auszeichnung gar nicht so reagierte, wie man das von einem ordentlichen Nobelpreisträger erwartet, sorgte für wochenlange Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Ich gehöre zu denen, die viel lieber gesehen hätten, dass Leonard Cohen (1934-2016) ausgezeichnet worden wäre. Cohens jahrzehntelange Karriere war von Höhen und Tiefen geprägt. Über Jahre veröffentlichte er keine neuen CDs, lebte stattdessen in einem Zen-Kloster in Kalifornien. Als er danach wieder Konzerte gab und neue Songs veröffentlichte, war sein Erfolg umso größer. Drei Wochen vor seinem Tod erschien sein letztes Album „You Want It Darker“[2].

Ich hörte diese CD zum ersten Mal im Oktober 2016, ein paar Tage nach ihrem Erscheinen. Im November besuchte ich ein Konzert, in dem der Pianist Gerold Huber und der Tenor Christian Gerhaher Schuberts „Winterreise“ wunderbar klar und differenziert, aber genauso – hier passt das Wort – zu Herzen gehend aufführten. Aus diesen beiden Hörerfahrungen ist dieser Essay entstanden. Er vergleicht Schuberts und Cohens Umgang mit Erfahrungen der Trauer, der Todessehnsucht und der Melancholie. Der Vergleich ist eingebettet in Bemerkungen zur ästhetischen Tradition der Melancholie-Verarbeitung, der Trauerarbeit.[3]

Ich hörte diese CD zum ersten Mal im Oktober 2016, ein paar Tage nach ihrem Erscheinen. Im November besuchte ich ein Konzert, in dem der Pianist Gerold Huber und der Tenor Christian Gerhaher Schuberts „Winterreise“ wunderbar klar und differenziert, aber genauso – hier passt das Wort – zu Herzen gehend aufführten. Aus diesen beiden Hörerfahrungen ist dieser Essay entstanden. Er vergleicht Schuberts und Cohens Umgang mit Erfahrungen der Trauer, der Todessehnsucht und der Melancholie. Der Vergleich ist eingebettet in Bemerkungen zur ästhetischen Tradition der Melancholie-Verarbeitung, der Trauerarbeit.[3]

III. Es ist nun aus (Johann Christoph Bach)

Schubert und Cohen sind keineswegs die ersten und einzigen, die sich an der Darstellung von Melancholie und Trauer versuchen. Die Tradition ist alt, Künstler, Philosophen und Wissenschaftler aller Jahrhunderte haben sich damit beschäftigt. Sie ist durchaus auch Bestandteil der christlichen ars moriendi geworden, vor allem als eine der sieben Todsünden, acedia. Aber in ihr konnte sich die Verzweiflung über die Welt und das Leben nur deshalb ausbreiten, weil sie im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus einen Gegenpol besaß. Glaube und Verzweiflung verhielten sich darin wie kommunizierende Röhren, die aufeinander abgestimmt sind.

Sehr schön wird das deutlich an dem Choral „Es ist nun aus“[4] aus dem Schemelli-Gesangbuch. Der Dichter ist nicht bekannt, einer der Vorfahren Johann Sebastian Bachs, Johann Christian Bach (1642-1703), hat den Text in einer wunderbaren Motette vertont.

„Es ist nun aus mit meinem Leben,

Gott nimmt es hin, der es gegeben,

kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,

es will kein Fünklein mehr verfangen,

das Lebenslicht ist ausgegangen,

kein Körnlein mehr ist in dem Glas.

Nun ist es aus, es ist vollbracht,

Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!

Komm, Todestag, du Lebenssonne,

du bringest mir mehr Lust und Wonne,

als mein Geburtstag bringen kann,

du machst ein Ende meinem Leiden,

das sich schon mit den Kindtauffreuden

von jenem hat gefangen an.

Nun ist es aus, es ist vollbracht,

Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!“

Das lyrische Ich sehnt sich nach dem Tod, alle Lebenskraft ist geschwunden: kein Tropfen im Fass, kein Korn im Glas. Der Todestag korrespondiert mit dem Geburtstag und begründet nicht Trauer, sondern Freude. Damit kommt die gesamte Spanne des Lebens in den Blick. Die Welt wird verabschiedet, sie verdunkelt sich. Die ersten beiden Strophen deuten auf Schwäche, Schmerzen, nachlassende Gesundheit und Lebenskraft, Vergeblichkeit, also Alter. Der Tod wird herbeigesehnt. Aber schon der Verweis auf die „Kindtauffreuden“ deutet an, dass es mit dem Welt- und Todesschmerz nicht sein Bewenden hat. Die endgültige Wende bringt die fünfte Strophe:

Das lyrische Ich sehnt sich nach dem Tod, alle Lebenskraft ist geschwunden: kein Tropfen im Fass, kein Korn im Glas. Der Todestag korrespondiert mit dem Geburtstag und begründet nicht Trauer, sondern Freude. Damit kommt die gesamte Spanne des Lebens in den Blick. Die Welt wird verabschiedet, sie verdunkelt sich. Die ersten beiden Strophen deuten auf Schwäche, Schmerzen, nachlassende Gesundheit und Lebenskraft, Vergeblichkeit, also Alter. Der Tod wird herbeigesehnt. Aber schon der Verweis auf die „Kindtauffreuden“ deutet an, dass es mit dem Welt- und Todesschmerz nicht sein Bewenden hat. Die endgültige Wende bringt die fünfte Strophe:

„Welt, gute Nacht! behalt das Deine

und lass mir Jesum als das Meine,

denn ich lass meinen Jesum nicht.

Behüt euch Gott, ihr meine Lieben,

lasst meinen Tod euch nicht betrüben,

durch welchen mir so wohl geschichte

Nun ist es aus, es ist vollbracht,

Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!!“

Der Tod bedeutet mehr als das „Ausschalten“ der Welt. Er ist gleichzeitig Übergang in das himmlische Leben mit Auferstandenen. Aus diesem Grund ist es zwar angemessen, über das Elend der Welt zu klagen, aber mit dem Tod beginnt auch etwas Neues, das nicht metaphysisch-institutionell, sondern durch das Zusammensein mit Jesus charakterisiert wird. Genau deswegen sollen auch die Angehörigen nicht über den Tod des verzweifelten Ichs trauern, sondern sich freuen, eben weil dieses Ich die elende Welt überwunden hat.

In der letzten Strophe des Liedes kommt dann beides zusammen, die Klage über die Welt und die Freude, diese Welt hinter sich gelassen zu haben:

„Ach! stillet, stillet eure Tränen,

weil meine schon gestillt sind,

mir wischt sie Jesus aus den Augen,

was wollen denn die euren taugen?

und lacht mit mir als Gotteskind.

Was Jesus macht, ist wohl gemacht,

Welt gute Nacht! Welt, gute Nacht!“

Schon in diesem Choral ist die Ambivalenz des Umgangs mit Leiden und Melancholie zu spüren. Der barock-protestantische Glaube ist eine dynamische Kraft zum Umgang mit dem eigenen Leiden. Nirgendwo ist ein einseitiger und darum falscher, weltfremder Optimismus zu finden. Man flüchtet sich nicht in eine Spiritualität des Jenseits. Vielmehr behalten Trauer und Freude beide ihre Geltung. Die Klugheit dieses theologischen Umgangs mit dem Leiden der Welt besteht in der Auflösung von Versteinerungen, in einer Dynamisierung des Weltverhältnisses. Der unbekannte Choraldichter redet weder einer prinzipiellen, als Haltung versteiften Melancholie noch einem heilsseligen Halleluja-Optimismus das Wort. Sein theologisches Wirklichkeitskonzept ist davon bestimmt, dass beides aufeinander bezogen ist und sich gegenseitig beeinflusst. Das unterscheidet den barocken Dichter (und den Komponisten) von der oft angestrengten Fröhlichkeit christlicher Popsongs („Danke“), die Zweifel und Verzweiflung nicht zulassen wollen, weil sie darin eine Art theologischer Majestätsbeleidigung sehen. Genau dieses hat der Choraldichter des Schemelli-Buches sehr viel spannungsreicher – und damit realistischer gesehen. Und dennoch lasst sich auch diese dynamische Bewegung von Todessehnsucht und Glaubensfreude in Frage stellen.

IV. Fremd bin ich eingezogen (Franz Schubert)

Zeitgenossen Schuberts haben durchaus auch auf Erfahrungen der Nacht, der Trauer und der Melancholie Bezug genommen, etwa in einem bekannten Gedicht von Carl Ludwig Giesecke (1761-1833). Sekundär wurde dieses Lied mit der Schlacht an der Beresina im Jahr 1812 in Verbindung gebracht, in der Schweizer Soldaten auf der Seite Napoleons kämpften. Am Morgen der Schlacht soll ein Schweizer Offizier dieses Lied gesungen haben. Deswegen hat es in der Schweiz bis heute identitätspolitische und zivilreligiöse Bedeutung, die aber hier vernachlässigt werden kann, weil sie nicht zum ursprünglichen Text gehört. Ursprünglich trug das Gedicht den Titel „Die Nachtreise“:

Zeitgenossen Schuberts haben durchaus auch auf Erfahrungen der Nacht, der Trauer und der Melancholie Bezug genommen, etwa in einem bekannten Gedicht von Carl Ludwig Giesecke (1761-1833). Sekundär wurde dieses Lied mit der Schlacht an der Beresina im Jahr 1812 in Verbindung gebracht, in der Schweizer Soldaten auf der Seite Napoleons kämpften. Am Morgen der Schlacht soll ein Schweizer Offizier dieses Lied gesungen haben. Deswegen hat es in der Schweiz bis heute identitätspolitische und zivilreligiöse Bedeutung, die aber hier vernachlässigt werden kann, weil sie nicht zum ursprünglichen Text gehört. Ursprünglich trug das Gedicht den Titel „Die Nachtreise“:

„Unser Leben gleicht der Reise

Eines Wandrers in der Nacht;

Jeder hat in seinem Gleise

Etwas, das ihm Kummer macht.

Mutig, mutig, liebe Brüder,

Gebt das bange Sorgen auf;

Morgen steigt die Sonne wieder

Freundlich an dem Himmel auf.

Aber unerwartet schwindet

Vor uns Nacht und Dunkelheit,

Und der Schwergedrückte findet

Linderung in seinem Leid.“[5]

Hier ist vom Kummer und der Melancholie der Nacht die Rede. Aber es besteht ein charakteristischer alltagsethischer[6] Unterschied zu der Melancholie, die Schubert in seinem Liederzyklus beschreibt. Denn das Schwere, das die „Brüder“ durchmachen müssen, wird dadurch relativiert, dass auf jede Nacht wieder ein Sonnenaufgang folgt. Die christliche Hoffnung wird ersetzt durch eine lebenspraktische Philosophie: Das Leben geht weiter. Es wird immer weiter gehen.

Hier ist vom Kummer und der Melancholie der Nacht die Rede. Aber es besteht ein charakteristischer alltagsethischer[6] Unterschied zu der Melancholie, die Schubert in seinem Liederzyklus beschreibt. Denn das Schwere, das die „Brüder“ durchmachen müssen, wird dadurch relativiert, dass auf jede Nacht wieder ein Sonnenaufgang folgt. Die christliche Hoffnung wird ersetzt durch eine lebenspraktische Philosophie: Das Leben geht weiter. Es wird immer weiter gehen.

Die „Winterreise“[7] gehört zu den sehr späten Werken Schuberts, der bereits im Alter von 31 Jahren starb. Der Liederdichter Wilhelm Müller (1794-1827) wurde nur fünf Jahre älter und wusste vermutlich gar nichts von Schuberts Vertonung. Im Konzert wurde der vollständige Zyklus erst nach Schuberts Tod aufgeführt. Die vierundzwanzig Lieder erzählen keine Geschichte, eher beschreiben sie die psychologischen Seelenzustände eines unbekannten, namenlosen lyrischen Ichs. Schuberts Freunde, die Teile des Zyklus kannten, waren von den Liedern verschreckt. Dem zweiten großen Liederzyklus von Schubert, der „Schönen Müllerin“ kann man die nachvollziehbare Geschichte der enttäuschten Liebe eines Handwerksgesellen unterlegen, die „Winterreise“ dagegen verweigert sich der narrativen Imagination. Die Figur, welche in den Gedichten beschrieben wird, sehnt sich nach dem Tod. Was sie früher als schön erlebte, den Lindenbaum, die Gespräche mit Menschen, die Musik, die Post, alles wird umgedeutet in Hinweise auf bevorstehendes Sterben und nahenden Tod. Man hat das verbunden mit den versteinerten Jahren der nachnapoleonischen Restauration, im Österreich der Jahre Metternichs[8], aber die Indizien, die dafür angeführt werden, scheinen mir mehrdeutig. Wenn Schubert mit den Liedern gegen politische Reaktion protestieren wollte, so hat er das sehr gut verschlüsselt.

Die „Winterreise“[7] gehört zu den sehr späten Werken Schuberts, der bereits im Alter von 31 Jahren starb. Der Liederdichter Wilhelm Müller (1794-1827) wurde nur fünf Jahre älter und wusste vermutlich gar nichts von Schuberts Vertonung. Im Konzert wurde der vollständige Zyklus erst nach Schuberts Tod aufgeführt. Die vierundzwanzig Lieder erzählen keine Geschichte, eher beschreiben sie die psychologischen Seelenzustände eines unbekannten, namenlosen lyrischen Ichs. Schuberts Freunde, die Teile des Zyklus kannten, waren von den Liedern verschreckt. Dem zweiten großen Liederzyklus von Schubert, der „Schönen Müllerin“ kann man die nachvollziehbare Geschichte der enttäuschten Liebe eines Handwerksgesellen unterlegen, die „Winterreise“ dagegen verweigert sich der narrativen Imagination. Die Figur, welche in den Gedichten beschrieben wird, sehnt sich nach dem Tod. Was sie früher als schön erlebte, den Lindenbaum, die Gespräche mit Menschen, die Musik, die Post, alles wird umgedeutet in Hinweise auf bevorstehendes Sterben und nahenden Tod. Man hat das verbunden mit den versteinerten Jahren der nachnapoleonischen Restauration, im Österreich der Jahre Metternichs[8], aber die Indizien, die dafür angeführt werden, scheinen mir mehrdeutig. Wenn Schubert mit den Liedern gegen politische Reaktion protestieren wollte, so hat er das sehr gut verschlüsselt.

Der Pianist Alfred Brendel fragt: „Wer ist dieser wandernde Sänger, der in der Winterreise nur schemenhaft zum Vorschein kommt? Ein pathologischer Fall? (Ian Bostridge spricht von madness.) Ein Hysteriker? Ich sehe ihn eher als den ‚Fremdling überall‘, einen Melancholiker unter dem Einfluss von Byron und Goethes Werther, geprägt von postnapoleonischer Enttäuschung – kein Verrückter, sondern, zumindest stellenweise wie im Leiermann, ein Mensch ‚am Rande der Unvernunft‘.“[9] Der erwähnte britische Tenor Ian Bostridge, dessen wichtiges Buch über die „Winterreise“ Brendel hier rezensiert, rückt das lyrische Ich der „Winterreise“ in die Nähe von Samuel Beckett, der das Werk sehr bewundert haben muß.[10]

Dann wäre die „Winterreise“ ein Zyklus von Gedichten über Absurdität, Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit des Lebens. Alfred Brendel kommt gerade deshalb zu dem euphorischen Fazit: „Bei aller Todesnähe rechtfertigt die Existenz dieser Lieder unser Leben.“ Das klingt so, als sei die „Todesnähe“ des Liederzyklus etwas, was im Blick auf seinen ästhetischen Genuss eigens begründet werden müsse. Damit aber greift für dieses eine Mal selbst ein Gedanke des großartigen Alfred Brendel zu kurz. Ich würde die These vertreten, dass der Liederzyklus nicht trotz, sondern gerade wegen seiner von Brendel so genannten „Todesnähe“ bis in die Gegenwart hörenswert bleibt.

Was die Interpretationen der „Winterreise“ anbelangt, so legt sich aus der hier vertretenen Deutung die Favorisierung derjenigen Interpreten nahe, welche Rhetorik und Sprachlichkeit, Kargheit und Sprödigkeit in den Vordergrund stellen, also eher Dietrich Fischer-Dieskau, Ian Bostridge, Christoph Prégardien und vor allem Christian Gerhaher anstelle von Jonas Kaufmann und anderen.[11]

Es ist vor der Meinung zu warnen, dass Schubert/Müller hier nun einen existentiell-psychologischen Zustand beschreiben. Alle Lieder sind, wie zu zeigen sein wird, von einer Kippfigur durchzogen, die stets neu das grundlose Umschlagen einer positiven Figur (Lindenbaum, Post, Wegweiser) in einer negative Deutung aus der Perspektive von Verzweiflung, Trauer, Sterben und Tod aufweist. Im Blick auf die Vergangenheit und den Choral aus dem Schemelli-Liederbuch fehlt dem Liederzyklus Schuberts jeder Verweis auf Glaube, Hoffnung und Liebe des Christentums. Dem lyrischen Ich der „Winterreise“ fehlen außerdem die familiären Bezugspersonen, die das Ich des Chorals noch auffordert, nicht um seinen Tod zu trauern. Im Blick auf die Zukunft zeigen sich auch charakteristische Unterschiede zum Singer/Songwriter Leonard Cohen.

V. You Want It Darker (Leonard Cohen)

Leonard Cohen wurde 1934 in Montreal geboren und wuchs in einem jüdischen Elternhaus auf. Im Alter von neun Jahren starb sein Vater. Die Beziehung zu seiner Familie hat ihn geprägt. In einem Interview sagte er: „I grew up in a synagogue that my ancestors built. I sat in the third row. My family was decent. They were good people, they were handshake people. So I never had a sense of rebellion.”[12] Der Journalist David Remnick, der mehrfach über Cohen geschrieben hat, sieht im Tod des Vaters den Beginn einer besonderen Beziehung zur Sprache: „[T]his moment, a primal wound, was when he first used language as a kind of sacrament.“

Leonard Cohen wurde 1934 in Montreal geboren und wuchs in einem jüdischen Elternhaus auf. Im Alter von neun Jahren starb sein Vater. Die Beziehung zu seiner Familie hat ihn geprägt. In einem Interview sagte er: „I grew up in a synagogue that my ancestors built. I sat in the third row. My family was decent. They were good people, they were handshake people. So I never had a sense of rebellion.”[12] Der Journalist David Remnick, der mehrfach über Cohen geschrieben hat, sieht im Tod des Vaters den Beginn einer besonderen Beziehung zur Sprache: „[T]his moment, a primal wound, was when he first used language as a kind of sacrament.“

Das Montreal der Nachkriegszeit war durch einen französischen Katholizismus mit fundamentalistischen Anwandlungen geprägt[13]. Cohen fand über die Universität und die Lyrik zur Musik und machte sich schnell einen Namen als Singer/Songwriter. Es entstand eine große Zahl von Songs, von denen einige weltberühmt wurden und diese Popularität bis heute behalten haben. Neben seinem Elternhaus und dem akademisch-urbanen Milieu des Montreal der Nachkriegszeit sind drei Faktoren sind von besonderem Interesse: Cohens Beziehung zu Frauen, seine anhaltende Melancholie, die sich durch viele seiner Songs zieht, und seine Beziehung zur Religion.

Cohens Leben war geprägt von intensiven Beziehungen zu Frauen. Die Erfahrungen einiger dieser Beziehungen hat er zu Songtexten verarbeitet, am berühmtesten wahrscheinlich „So long Marianne“, in dem er die Beziehung zu einer verheirateten Norwegerin thematisiert, die er auf einer griechischen Insel kennengelernt hatte. Nachdem die Beziehung zerbrochen war, hielt er Kontakt zu ihr bis zu ihrem Krebstod[14].

Cohens Leben war geprägt von intensiven Beziehungen zu Frauen. Die Erfahrungen einiger dieser Beziehungen hat er zu Songtexten verarbeitet, am berühmtesten wahrscheinlich „So long Marianne“, in dem er die Beziehung zu einer verheirateten Norwegerin thematisiert, die er auf einer griechischen Insel kennengelernt hatte. Nachdem die Beziehung zerbrochen war, hielt er Kontakt zu ihr bis zu ihrem Krebstod[14].

Immer wieder ist die Melancholie bemerkt worden, welche die Liedertexte und die Musik Cohens prägt. Remnick teilt mit, daß man den Sänger einmal als den „godfather of gloom“, den Paten der Düsternis bezeichnete. Diese oft bemerkte Melancholie hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Im dem mittlerweile berühmt gewordenen letzten Interview sagte Cohen: „I have no idea what I am doing“, um dann fortzufahren: „It’s hard to describe. As I approach the end of my life, I have even less and less interest in examining what have got to be very superficial evaluations or opinions about the significance of one’s life or one’s work.“[15] Das Zitat verrät mehreres, zum einen die lebenslange Frage nach der eigenen Identität, zum anderen aber auch die Oberflächlichkeit von Zuschreibungen der eigenen Identität durch andere, zum dritten die Weigerung, genau diese Frage nach der Identität für sich selbst noch zu stellen. Aus der Interviewpassage spricht Resignation gegenüber der Tatsache, daß das gelebte Leben und seine Deutung durch einen selbst oder andere nicht zur Übereinstimmung gebracht werden können. Lebensdeutung verleitet für Cohen offensichtlich zur Selbsttäuschung. Er hielt solche Deutungen offensichtlich für brüchig, oberflächlich und gefährlich. Genau in diesem Bruch zwischen Leben und Deutung könnte eine Quelle für melancholische Stimmungen liegen.

Diese Skepsis gegenüber sozialer Sinnstiftung verbindet sich bei Cohen mit lebenslanger Beschäftigung mit der Religion. Es kennzeichnet den Sänger, dass man ihn – so wiederum Remnick – als Sucher („spiritual seeker“) bezeichnet hat, nicht als Anhänger einer bestimmten Religion. Seine religiöse Sozialisation, die sich bis ins Alter kontinuierlich fortsetzte, ist durch eine Vielzahl von Brüchen und Versuchen gekennzeichnet. In dem erwähnten Interview sagte Cohen darüber: „Anything, Roman Catholicism, Buddhism, LSD, I’m for anything that works(…).“ Er engagierte sich Ende der Sechziger für kurze Zeit bei den Scientologen und führte in seinen letzten Lebensjahren regelmäßig Gespräche mit einem Rabbiner, der einer Synagoge in der Nähe seiner Wohnung in Los Angeles vorstand. Zu den Gesprächen und spirituellen Erfahrungen trat ergänzend Lektüre. Wiederum Remnick: „To this day, Cohen reads deeply in a multivolume edition of the Zohar, the principal text of Jewish mysticism; the Hebrew Bible; and Buddhist texts. In our conversations, he mentioned the Gnostic Gospels, Lurianic Kabbalah, books of Hindu philosophy, Carl Jung’s ‚Answer to Job,‘ and Gershom Scholem’s biography of Sabbatai Sevi, a self-proclaimed Messiah of the seventeenth century. Cohen is also very much at home in the spiritual reaches of the Internet, and he listens to the lectures of Yakov Leib HaKohain, a Kabbalist who has converted, serially, to Islam, Catholicism, and Hinduism, and lives in the San Bernardino mountains with two pit bulls and four cats.“[16] In anderen Worten: Cohen interessierte sich brennend für religiöse Fragen und hat vieles ausprobiert. Die Vielzahl der religiösen Alternativen deutet aber auch darauf hin, daß er vielleicht niemals die Antworten gefunden hat, die er suchte. Und das wiederum könnte ein weiterer Grund für die leise Verzweiflung sein, die sich durch viele seiner Songs zieht.

Diese Skepsis gegenüber sozialer Sinnstiftung verbindet sich bei Cohen mit lebenslanger Beschäftigung mit der Religion. Es kennzeichnet den Sänger, dass man ihn – so wiederum Remnick – als Sucher („spiritual seeker“) bezeichnet hat, nicht als Anhänger einer bestimmten Religion. Seine religiöse Sozialisation, die sich bis ins Alter kontinuierlich fortsetzte, ist durch eine Vielzahl von Brüchen und Versuchen gekennzeichnet. In dem erwähnten Interview sagte Cohen darüber: „Anything, Roman Catholicism, Buddhism, LSD, I’m for anything that works(…).“ Er engagierte sich Ende der Sechziger für kurze Zeit bei den Scientologen und führte in seinen letzten Lebensjahren regelmäßig Gespräche mit einem Rabbiner, der einer Synagoge in der Nähe seiner Wohnung in Los Angeles vorstand. Zu den Gesprächen und spirituellen Erfahrungen trat ergänzend Lektüre. Wiederum Remnick: „To this day, Cohen reads deeply in a multivolume edition of the Zohar, the principal text of Jewish mysticism; the Hebrew Bible; and Buddhist texts. In our conversations, he mentioned the Gnostic Gospels, Lurianic Kabbalah, books of Hindu philosophy, Carl Jung’s ‚Answer to Job,‘ and Gershom Scholem’s biography of Sabbatai Sevi, a self-proclaimed Messiah of the seventeenth century. Cohen is also very much at home in the spiritual reaches of the Internet, and he listens to the lectures of Yakov Leib HaKohain, a Kabbalist who has converted, serially, to Islam, Catholicism, and Hinduism, and lives in the San Bernardino mountains with two pit bulls and four cats.“[16] In anderen Worten: Cohen interessierte sich brennend für religiöse Fragen und hat vieles ausprobiert. Die Vielzahl der religiösen Alternativen deutet aber auch darauf hin, daß er vielleicht niemals die Antworten gefunden hat, die er suchte. Und das wiederum könnte ein weiterer Grund für die leise Verzweiflung sein, die sich durch viele seiner Songs zieht.

B ei aller Vielfalt seiner religiösen Erfahrungen, das Judentum seiner Kindheit hat Cohen geprägt, und er hat es nie völlig aufgegeben. Einer seiner berühmtesten Songs, „Halleluja“, ist voll mit biblischen Anspielungen.[17] Für einige Jahre lebte Cohen als Mönch in einem Zen-Kloster. Das Judentum seiner familiären Herkunft und seine Zen-Erfahrungen widersprachen sich für Cohen nicht. Angesprochen auf die Verbindung von Zen und Judentum sagte Cohen, wieder nach dem Bericht von Remnick: „Cohen said that he wasn’t looking for a new religion, that he was well satisfied with the religion he had. Zen made no mention of God; it demanded no scriptural devotion. For him, Zen was a discipline rather than a religion, a practice of investigation.“[18]

ei aller Vielfalt seiner religiösen Erfahrungen, das Judentum seiner Kindheit hat Cohen geprägt, und er hat es nie völlig aufgegeben. Einer seiner berühmtesten Songs, „Halleluja“, ist voll mit biblischen Anspielungen.[17] Für einige Jahre lebte Cohen als Mönch in einem Zen-Kloster. Das Judentum seiner familiären Herkunft und seine Zen-Erfahrungen widersprachen sich für Cohen nicht. Angesprochen auf die Verbindung von Zen und Judentum sagte Cohen, wieder nach dem Bericht von Remnick: „Cohen said that he wasn’t looking for a new religion, that he was well satisfied with the religion he had. Zen made no mention of God; it demanded no scriptural devotion. For him, Zen was a discipline rather than a religion, a practice of investigation.“[18]

Cohens Songs erreichten weltweit ein riesiges Publikum, und sie beeinflussten Stil, Denken, kulturelle Habitusformen, ja ganze Milieus, von Studenten bis zu Immigranten.[19] Viele Musiker haben seine Songs nachgespielt, Cover-Versionen erstellt. Der Song „Halleluja“ zählt zu den am meisten nachgespielten Popsongs überhaupt. Damit zeigt sich ein wichtiger Unterschied zu Franz Schubert: Schuberts Lieder werden interpretiert, Cohens Songs werden gecovert. Diese Coverversionen besitzen durchaus unterschiedliche Qualität. Das „Halleluja“ kann wie beim Schmalzgeiger Andrè Rieux zu einer kitschigen Schnulze verhunzt werden, in der der Liedtext völlig hinter den aufgeschäumten Harmonien zurücktritt, oder es kann eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Text stattfinden.[20] Um es ganz vorsichtig zu sagen: Manche Interpreten übertreffen mit Leichtigkeit Cohens Qualitäten als Sänger. Auf der anderen Seite: Gerade diese Stimme, in ihrer Mischung aus Sprödigkeit, Härte und wenigen Obertönen steht für das Gebrochene, Melancholische, das seine Songs so faszinierend macht. Darin ähnelt Cohen dem Nobelpreisträger Bob Dylan, aber auch Tom Waits, Janis Joplin, Joan Baez und anderen.[21]

Cohens Songs erreichten weltweit ein riesiges Publikum, und sie beeinflussten Stil, Denken, kulturelle Habitusformen, ja ganze Milieus, von Studenten bis zu Immigranten.[19] Viele Musiker haben seine Songs nachgespielt, Cover-Versionen erstellt. Der Song „Halleluja“ zählt zu den am meisten nachgespielten Popsongs überhaupt. Damit zeigt sich ein wichtiger Unterschied zu Franz Schubert: Schuberts Lieder werden interpretiert, Cohens Songs werden gecovert. Diese Coverversionen besitzen durchaus unterschiedliche Qualität. Das „Halleluja“ kann wie beim Schmalzgeiger Andrè Rieux zu einer kitschigen Schnulze verhunzt werden, in der der Liedtext völlig hinter den aufgeschäumten Harmonien zurücktritt, oder es kann eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Text stattfinden.[20] Um es ganz vorsichtig zu sagen: Manche Interpreten übertreffen mit Leichtigkeit Cohens Qualitäten als Sänger. Auf der anderen Seite: Gerade diese Stimme, in ihrer Mischung aus Sprödigkeit, Härte und wenigen Obertönen steht für das Gebrochene, Melancholische, das seine Songs so faszinierend macht. Darin ähnelt Cohen dem Nobelpreisträger Bob Dylan, aber auch Tom Waits, Janis Joplin, Joan Baez und anderen.[21]

Die letzten Alben Leonard Cohens sind von der Auseinandersetzung mit Alter und Tod geprägt. Das allerletzte Album „You Want It Darker“ erschien wenige Wochen vor seinem Tod, der offensichtlich durch einen Sturz in seiner Wohnung verursacht wurde.[22] Das Album bekam so ungewollt den Charakter eines Vermächtnisses. Nur an wenigen anderen Orten setzt sich Cohen so intensiv mit religiösen Fragen von Sterben und Tod auseinander wie in dieser CD. Was sein Leben schon immer bestimmte - das Scheitern der Beziehungen zu Frauen, religiöse Fragen, die niemand ihm beantworten konnte, Fragen der Identität und der Zugehörigkeit - wird in diesem Album noch einmal im Blick auf die Vergänglichkeit des Lebens, auf Sterben, Tod und Jenseits zugespitzt.

Die letzten Alben Leonard Cohens sind von der Auseinandersetzung mit Alter und Tod geprägt. Das allerletzte Album „You Want It Darker“ erschien wenige Wochen vor seinem Tod, der offensichtlich durch einen Sturz in seiner Wohnung verursacht wurde.[22] Das Album bekam so ungewollt den Charakter eines Vermächtnisses. Nur an wenigen anderen Orten setzt sich Cohen so intensiv mit religiösen Fragen von Sterben und Tod auseinander wie in dieser CD. Was sein Leben schon immer bestimmte - das Scheitern der Beziehungen zu Frauen, religiöse Fragen, die niemand ihm beantworten konnte, Fragen der Identität und der Zugehörigkeit - wird in diesem Album noch einmal im Blick auf die Vergänglichkeit des Lebens, auf Sterben, Tod und Jenseits zugespitzt.

Genau deswegen lohnt sich der Vergleich von „You Want It Darker“ mit Schuberts „Winterreise“. Ich orientiere im Folgenden den Vergleich an bestimmten Themen – Liebe, Natur, Zeit, Religion, Tod – bevor ich die unterschiedlichen Habitusformen[23] der Melancholie vergleiche.

VI. The Me and You

Das lyrische Ich der „Winterreise“ ist der (sozialen) Welt längst abhanden gekommen – um die Formulierung des berühmten Liedes von Gustav Mahler aufzunehmen. Seine Gegenwart ist bestimmt von Alleinsein und Einsamkeit. Die Liebe zu einer Frau scheint nur noch als Möglichkeit auf, wobei im Lied „Frühlingstraum“ (Nr. 11) offen bleiben muss, ob es sich um eine vergangene enttäuschte oder um eine erhoffte Liebe handelt. Wie sich das auch verhalten mag, die Liebe zu einer anderen „Maid“ bleibt ein Traum:

„Ich träumte von Lieb um Liebe,

Von einer schönen Maid,

Von Herzen und von Küssen,

Von Wonne und Seligkeit.“

Träume vermitteln oft erwünschtes Handeln, oder sie bearbeiten vergangene Enttäuschungen. Die wunderbare Traumstimmung hält nur für einen kurzen Moment an. Das Erwachen aus dem Traum wird für das Ich des Gedichts zum Schock. In einem Moment, ausgelöst durch den Hahnenschrei am Morgen, schlägt die Stimmung um:

„Und als die Hähne krähten,

Da ward mein Herze wach;

Nun sitz' ich hier alleine

Und denke dem Traume nach.“

Der lyrische Erzähler erkennt seine Einsamkeit. In der nächsten Strophe vermerkt er zwar noch, dass er sein Herz spürt, welches ihm zum Raum der Erinnerung an seinen Traum geworden ist. Aber in der Wirklichkeit des neuen Morgens, für den einsamen Wanderer, ist die Möglichkeit von Liebe fern gerückt: „Noch schlägt das Herz so warm./(…)/ Wann halt‘ ich mein Liebchen im Arm?“ Man sollte sich nicht täuschen. Die Möglichkeit von Liebe, Verlobung oder gar Heirat scheint zwar noch am Horizont auf, aber das Ich hat sich bereits so weit in die Einsamkeit eingegraben, dass ein Herausfinden wohl vergeblich erscheint.

Der lyrische Erzähler erkennt seine Einsamkeit. In der nächsten Strophe vermerkt er zwar noch, dass er sein Herz spürt, welches ihm zum Raum der Erinnerung an seinen Traum geworden ist. Aber in der Wirklichkeit des neuen Morgens, für den einsamen Wanderer, ist die Möglichkeit von Liebe fern gerückt: „Noch schlägt das Herz so warm./(…)/ Wann halt‘ ich mein Liebchen im Arm?“ Man sollte sich nicht täuschen. Die Möglichkeit von Liebe, Verlobung oder gar Heirat scheint zwar noch am Horizont auf, aber das Ich hat sich bereits so weit in die Einsamkeit eingegraben, dass ein Herausfinden wohl vergeblich erscheint.

Bei Leonard Cohen hört sich das anders an. In seinem Song „Traveling Light“ charakterisiert sich Cohen zunächst einmal selbst, was schon einen Unterschied zu Schubert macht, der solche deutlichen autobiographischen Anspielungen in der „Winterreise“ unterlässt. Cohen schreibt:

I guess I’m just

Somebody who

Has given up

On the me and you

I’m not alone

I’ve met a few

Traveling light like

We used to do

Aus Cohens Song spricht die Überzeugung: Ich hatte ein langes Leben, ich habe es häufiger probiert mit der Beziehung zu Frauen, aber irgendwann war es zu spät. Ich habe das „on the me and you“ aufgegeben. Ob er es aus Altersgründen aufgegeben hat, das ist nicht sicher. Im selben Song taucht dieselbe Zeile nochmals variiert auf:

Aus Cohens Song spricht die Überzeugung: Ich hatte ein langes Leben, ich habe es häufiger probiert mit der Beziehung zu Frauen, aber irgendwann war es zu spät. Ich habe das „on the me and you“ aufgegeben. Ob er es aus Altersgründen aufgegeben hat, das ist nicht sicher. Im selben Song taucht dieselbe Zeile nochmals variiert auf:

„I’m just a fool

A dreamer who

Forgot to dream

Of the me and you

I am not alone“

Wer auf Beziehung, Liebe („me and you“) setzt, ist ein Narr oder ein Träumer. Dieser Traum nun erinnert sehr deutlich an die „Winterreise“. Beide hängen einem Ideal an, bei Schubert hat das Liebesideal von vornherein keine Chance auf Verwirklichung, Cohen dagegen hat es zumindest mehrfach probiert – und ist damit jedes Mal gescheitert.

Wer auf Beziehung, Liebe („me and you“) setzt, ist ein Narr oder ein Träumer. Dieser Traum nun erinnert sehr deutlich an die „Winterreise“. Beide hängen einem Ideal an, bei Schubert hat das Liebesideal von vornherein keine Chance auf Verwirklichung, Cohen dagegen hat es zumindest mehrfach probiert – und ist damit jedes Mal gescheitert.

VII. Der Lindenbaum

Die Welt der „Winterreise“ ist einsam und menschenleer. Umso mehr achtet das lyrische Ich auf die Natur, auf den Lindenbaum, die Krähe, auf das Irrlicht, auf Bäche und Pflanzen. Die Einsamkeit des Winterreisenden besteht darin, allein in einer menschenleeren Landschaft zu wandern. Die Einsamkeit des lyrischen Ichs von „You Want It Darker“ dagegen ist die eines alt gewordenen Mannes. Deswegen spielt die Natur in der „Winterreise“ eine sehr viel größere Rolle als in den Texten Leonard Cohens.

Eines der schönsten Lieder der „Winterreise“ trägt den Titel „Der Lindenbaum“ (Nr.5). An diesem Lied lässt sich der für Schubert/Müller ganz typische Umschlag vom Positiven ins Negative, von Liebe zu Tod demonstrieren. Zuerst gilt dem Wanderer die Linde als eine angenehme, heitere Erinnerung:

Eines der schönsten Lieder der „Winterreise“ trägt den Titel „Der Lindenbaum“ (Nr.5). An diesem Lied lässt sich der für Schubert/Müller ganz typische Umschlag vom Positiven ins Negative, von Liebe zu Tod demonstrieren. Zuerst gilt dem Wanderer die Linde als eine angenehme, heitere Erinnerung:

„Am Brunnen vor dem Tore

Da steht ein Lindenbaum;

Ich träumt' in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.“

Die Linde ist für den Wanderer ein persönlicher Erinnerungsort, zu dem es ihn immer wieder hinzieht. Doch das wird plötzlich ferne Vergangenheit. Die positive Erinnerung schlägt um in Schrecken.

„Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier find'st du deine Ruh' !

Die kalten Winde bliesen

Mir grad' ins Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör' ich's rauschen:

Du fändest Ruhe dort!“

Das Ruhe-Finden ist ein kaum verdecktes Memento mori. Der Lindenbaum verwandelt sich von einer Liebes- in eine Todeserinnerung. Sie wirkt so intensiv auf den Wanderer, daß er die Linde gar nicht vor Augen sehen muß. Ihm genügt der Gedanke daran, damit er traurig einsieht: Du mußt einmal sterben. Und an der Linde könnte sich das Grab des Sängers befinden. Diese Verwandlung eines eigentlich positiv besetzten Symbols aus der Natur findet sich in mehreren Liedern des Zyklus. Es gilt für die Wetterfahne (Nr.2), den Fluss (Nr.7), für den Frühlingstraum (Nr.11), die Post (Nr.13) und im letzten Lied für den Leiermann (Nr.24).

Das Ruhe-Finden ist ein kaum verdecktes Memento mori. Der Lindenbaum verwandelt sich von einer Liebes- in eine Todeserinnerung. Sie wirkt so intensiv auf den Wanderer, daß er die Linde gar nicht vor Augen sehen muß. Ihm genügt der Gedanke daran, damit er traurig einsieht: Du mußt einmal sterben. Und an der Linde könnte sich das Grab des Sängers befinden. Diese Verwandlung eines eigentlich positiv besetzten Symbols aus der Natur findet sich in mehreren Liedern des Zyklus. Es gilt für die Wetterfahne (Nr.2), den Fluss (Nr.7), für den Frühlingstraum (Nr.11), die Post (Nr.13) und im letzten Lied für den Leiermann (Nr.24).

Natur und Landschaft sind dabei nichts anderes als ein Spiegelbild der Seele des lyrischen Ichs. Der Wanderer entdeckt außen, in den von ihm wahrgenommenen Objekten die Symbole seine eigene Todessehnsucht. In seiner Melancholie wird ihm alles zum Zeichen für Sterben und Tod. Den Eigensinn des Fremden, hier der Natur, nimmt er nicht mehr wahr.

VIII. Erstarrt zu Eise

Bei Schubert/Müller wird jedes angespielte Thema (soziale Beziehung, Natur) mit Tod und Sterben in Verbindung gebracht. Das gilt auch für das Thema der Zeit: Lebenszeit ist begrenzt, und was der Wanderer an Jahreszeit wahrnimmt, ist vor allem der Winter. Symptomatisch dafür ist das Lied Nr. 4, „Erstarrung“: Schnee und Eis zeigen den Winter an. Werden und Vergehen, Wachstum und Entwicklung sind gestoppt, es gibt keine natürliche Bewegung:

Bei Schubert/Müller wird jedes angespielte Thema (soziale Beziehung, Natur) mit Tod und Sterben in Verbindung gebracht. Das gilt auch für das Thema der Zeit: Lebenszeit ist begrenzt, und was der Wanderer an Jahreszeit wahrnimmt, ist vor allem der Winter. Symptomatisch dafür ist das Lied Nr. 4, „Erstarrung“: Schnee und Eis zeigen den Winter an. Werden und Vergehen, Wachstum und Entwicklung sind gestoppt, es gibt keine natürliche Bewegung:

„Ich will den Boden küssen,

Durchdringen Eis und Schnee

Mit meinen heißen Tränen,

Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich eine Blüte,

Wo find' ich grünes Gras?

Die Blumen sind erstorben

Der Rasen sieht so blaß.“

Erstarrung und Kälte greifen auf das Innere des Wanderers über. Sein Herz ist ebenfalls erstarrt. Und deswegen kann er sich nicht mehr an die schönen Stunden vergangener Liebe erinnern. Der erinnernde Weg in die Vergangenheit hat sich also geschlossen, aber genauso ist auch die Zukunft nicht mehr offen, denn sie wird durch den Tod begrenzt. Nicht einmal die Tränen können das erstarrte Herz des Wanderers zum Schmelzen bringen (Nr.3, „Gefrorene Tränen“).

Erstarrung und Kälte greifen auf das Innere des Wanderers über. Sein Herz ist ebenfalls erstarrt. Und deswegen kann er sich nicht mehr an die schönen Stunden vergangener Liebe erinnern. Der erinnernde Weg in die Vergangenheit hat sich also geschlossen, aber genauso ist auch die Zukunft nicht mehr offen, denn sie wird durch den Tod begrenzt. Nicht einmal die Tränen können das erstarrte Herz des Wanderers zum Schmelzen bringen (Nr.3, „Gefrorene Tränen“).

Bei Cohen wird das Thema Zeit ganz anders eingespielt. Es ist nicht mit dem Winter konnotiert. Zeit besteht in einer großen Menge an Vergangenheit und einer kleinen Menge an verbleibender Gegenwart und Lebenszeit. Alle Songs der CD atmen das Bewusstsein der unmittelbaren Nähe des Todes.

„I’m leaving the table

I’m out of the game

I don’t know the people

In your picture frame“[24]

Die Vergangenheit kommt in den Blick als eine große Menge gescheiterter Beziehungen zu Frauen, die sich nun nicht mehr klären und vor allem nicht versöhnen lassen.

Die Vergangenheit kommt in den Blick als eine große Menge gescheiterter Beziehungen zu Frauen, die sich nun nicht mehr klären und vor allem nicht versöhnen lassen.

„I don’t need a reason

For what I became

I’ve got these excuses

They’re tired and lame

I don’t need a pardon

There’s no one left to blame

I’m leaving the table

I’m out of the game“[25]

Begründungen und Rechtfertigungen („reason for what I became“) helfen am Ende des Lebens nicht mehr. Das gilt auch für Entschuldigungen: Es wäre wohl noch etwas zu sagen, aber das hilft nun nicht mehr, weil die Lebenszeit auf das Ende zuläuft. Die Vergangenheit dehnt sich zur Schuldgeschichte, die sich in keiner Versöhnung auflösen lässt. Das zeigt sich noch deutlicher an Nr. 8, „Steer Your Way“:

Begründungen und Rechtfertigungen („reason for what I became“) helfen am Ende des Lebens nicht mehr. Das gilt auch für Entschuldigungen: Es wäre wohl noch etwas zu sagen, aber das hilft nun nicht mehr, weil die Lebenszeit auf das Ende zuläuft. Die Vergangenheit dehnt sich zur Schuldgeschichte, die sich in keiner Versöhnung auflösen lässt. Das zeigt sich noch deutlicher an Nr. 8, „Steer Your Way“:

„And say the Mea Culpa which

you’ve probably forgot

Year by year

Month by month

Day by day

Thought by thought“

Es bleibt unklar, ob der Tod diese Schuldgeschichte des Lebens auflösen kann oder ob er alles beim Alten läßt. Genau das ist für Cohen die entscheidende Frage, und sie hängt eng damit zusammen, wie er sich mit Fragen der Religion auseinandersetzt.

IX. Die Füße des Predigers auf dem Tisch

Schubert und Cohen unterscheiden sich in ihren Liederzyklen auch, was das Thema Religion angeht. Schuberts Wanderer findet sich in einer von Gott und den Menschen verlassenen Welt wieder. Es wäre aber falsch, daraus auf einen prinzipiellen Atheismus zu schließen. Eher ist es so, daß sich Schuberts Wanderer aus Gründen der eigenen Schwermut vor der Welt, vor anderen Menschen und eben auch vor Gott verschließt. Er ist im wahren Sinne des Wortes ein „transzendental Obdachloser“ (Georg Lukàcs), der den Glauben an Gott verloren hat. Besonders deutlich wird das an Nr. 22, „Mut“:

Schubert und Cohen unterscheiden sich in ihren Liederzyklen auch, was das Thema Religion angeht. Schuberts Wanderer findet sich in einer von Gott und den Menschen verlassenen Welt wieder. Es wäre aber falsch, daraus auf einen prinzipiellen Atheismus zu schließen. Eher ist es so, daß sich Schuberts Wanderer aus Gründen der eigenen Schwermut vor der Welt, vor anderen Menschen und eben auch vor Gott verschließt. Er ist im wahren Sinne des Wortes ein „transzendental Obdachloser“ (Georg Lukàcs), der den Glauben an Gott verloren hat. Besonders deutlich wird das an Nr. 22, „Mut“:

„Lustig in die Welt hinein

Gegen Wind und Wetter!

Will kein Gott auf Erden sein,

Sind wir selber Götter!“

Der Mut, den der Wanderer in diesem Lied aufbringt, ist ironisch gebrochen. Das Ich bäumt sich nochmals, ein letztes Mal auf. Es ist unklar, was Müller in der zitierten Strophe meint. Mit „Will kein Gott auf Erden sein“ könnte gemeint sein: Gott hat sich von der Erde zurückgezogen. Dann hätte Gott die Beziehung zur winterlichen Landschaft, zur Natur und zu den Herzen der Menschen verloren. Und während der Abwesenheit Gottes machen sich die Menschen selbst zu Göttern. Es macht einen Unterschied, ob man das Lied wie Bostridge[26] als Bekenntnis eines prinzipiellen Atheismus liest oder ob man das Lied als Ausdruck der Gottverlassenheit interpretiert. In Bostridges Interpretation hat man dann Schwierigkeiten, die vielen religiösen Kompositionen Schuberts wie zum Beispiel die sechs Messen zu erklären. Und es passen auch die vielen kleinen religiösen Anspielungen der „Winterreise“ dann nicht mehr richtig ins Bild. Bostridge muß darum seine Zuflucht zur Ironie nehmen. Sieht man dieses Lied dagegen als Ausdruck der Gottverlassenheit, so wird es zur Klage gegenüber dem schweigenden, vermeintlich nicht handelnden Gott. Und man wird sagen müssen, daß auch die Gottesbeziehung von der umfassenden und alles durchdringenden Trauer des wandernden Ich infiziert wird.

Leonard Cohen dagegen war zeitlebens ein religiös praktizierender Mensch[27], ein „seeker“, mit besonderen Beziehungen zum Judentum, innerhalb dessen er aufwuchs, und zum Zen Buddhismus. Dennoch standen für ihn Fragen der konfessionellen Bindung und Zugehörigkeit nicht im Vordergrund. Er suchte nach Antworten auf die Sinnfragen des Lebens, und ob er sich mit der Bibel, den Schriften der Kabbalah oder weiterer religiöser Literatur auseinandersetzte, scheint für ihn keinen großen Unterschied gemacht zu haben.

Leonard Cohen dagegen war zeitlebens ein religiös praktizierender Mensch[27], ein „seeker“, mit besonderen Beziehungen zum Judentum, innerhalb dessen er aufwuchs, und zum Zen Buddhismus. Dennoch standen für ihn Fragen der konfessionellen Bindung und Zugehörigkeit nicht im Vordergrund. Er suchte nach Antworten auf die Sinnfragen des Lebens, und ob er sich mit der Bibel, den Schriften der Kabbalah oder weiterer religiöser Literatur auseinandersetzte, scheint für ihn keinen großen Unterschied gemacht zu haben.

Nerseesian sprach einmal in einer gelungenen Formulierung vom Prediger mit den Beinen auf dem Tisch („Ecclesiastes with his feet on the couch“) und bezeichnete die Lieder als „perfect elegies to halfway situations“ [28]. Auch darin steckt ein gewichtiges Korn Wahrheit. Denn die religiöse Suche mündet in eine Haltung skeptischer Weisheit, wie sie sich schon in den entsprechenden Büchern des Alten Testaments findet.

Die religiöse Dimension von „You Want It Darker“ wird ganz besonders am ersten Lied deutlich, dem Titelsong. Der ganze Song ist als ein Gebet aufgebaut; das singende Ich spricht Gott direkt an:

„If you are the dealer

I’m out of the game

If you are the healer

I’m broken and lame

If thine is the glory

Then mine must be the shame

You want it darker

We kill the flame“

Zwischen dem Beter und Gott besteht ein Gegensatz. Gott ist der Handelnde („dealer“), der Heilende („healer“), während der Mensch sich selbst aus dem Spiel geworfen hat („out of the game“) und darum verletzt ist, lahm und gebrochen. Die paradoxe Pointe besteht nun darin, daß Gott sich gar nicht offenbaren will („You want it darker“). Die Menschen haben die (spirituelle) Flamme, die Licht gibt, ausgeblasen. Der Refrain des Liedes nimmt diesen Gegensatz zwischen Gott und Mensch auf:

„Magnified and sanctified

Be Thy Holy Name

Vilified and crucified

In the human frame

A million candles burning

For the help that never came“

Gottes Name wird geheiligt, aber im Kontext des Menschlichen wird dieser Name vernachlässigt, mit Füßen getreten. Gott und Mensch können so nicht zusammenkommen, es bleibt eine Differenz, die nicht zu überbrücken ist. Der Unterschied zwischen der Position Gottes und der des Menschen führt allerdings nicht zum Bruch. Überraschender stellt sich das lyrische, singende Ich dieses Songs gerade vor Gott, und zwar mit einem hebräischen Begriff:

„Hineni Hineni

I’m ready, my Lord“

„Hineni“ bedeutet auf Deutsch: Siehe, da bin ich. Mit diesen Worten treten in der gesamten hebräischen Bibel eine Reihe von Menschen vor Gott, von Abraham über Mose bis zu den Propheten. Auch der älteste Sohn, der an Passah den Vater nach dem Sinn dieses Festes fragt, sagt zuerst einmal: Da bin ich (Hineni).[29] Das „Hineni“, da bin ich, erkennt die Existenz Gottes an, so schwierig es auch sein mag, eine Beziehung zu diesem Gott zu knüpfen. Mit dem „Hineni“ dieses Songs stellt sich Cohen in eine Situation coram Deo. In dem bereits mehrfach zitierten Artikel David Remnicks sagt Cohen über die Religion: „‘I know there’s a spiritual aspect to everybody’s life, whether they want to cop to it or not,‘ Cohen said. ‚It’s there, you can feel it in people—there’s some recognition that there is a reality that they cannot penetrate but which influences their mood and activity. So that’s operating. That activity at certain points of your day or night insists on a certain kind of response.‘“[30] Cohen erkennt die Existenz Gottes an, aber nicht mit dem Ziel einer bekenntnishaften Bindung, sondern mit dem negativen Befund, daß er nicht genau weiß, was aus dieser Beziehung für ihn als Mensch, der vieles falsch gemacht hat, folgt.

Nach dem programmatischen Titelsong gilt diese Anerkennung der Existenz Gottes in gleicher Weise für die folgenden Songs der CD.

X. Auf einem Totenacker

I m Grunde benötigt das Thema Tod in Schuberts Zyklus und in Cohens CD nun keine eigene Behandlung mehr, denn bei beiden ziehen sich Todesmotive durch den gesamten Zyklus bzw. die CD.

m Grunde benötigt das Thema Tod in Schuberts Zyklus und in Cohens CD nun keine eigene Behandlung mehr, denn bei beiden ziehen sich Todesmotive durch den gesamten Zyklus bzw. die CD.

Die Melancholie des Wanderers in der „Winterreise“ ist besonders in der Wahrnehmung der Natur nachhaltig durch das Motiv der Todessehnsucht bestimmt. Der Wanderer des Zyklus ist ein junger Mann, niemand, der wie Cohen alt und „lebenssatt“ wäre. Wie am Beispiel der Linde gezeigt (s.o. Abschnitt VII) drängt sich der Tod in alle Wahrnehmung der Natur hinein. Daneben wären als Beispiele die Lieder „Irrlicht“ (Nr. 9), „Die Krähe“ (Nr. 15), „Das Wirtshaus“ (Nr. 21) sowie das Schlusslied „Der Leiermann“ (Nr.24) anzuführen.

„Wunderlicher Alter !

Soll ich mit dir geh'n ?

Willst zu meinen Liedern

Deine Leier dreh'n ?“

Der Leiermann könnte ein reisender Musiker sein, der für sein Spiel um Geld bittet. Aber man könnte in ihm auch den verkleideten Tod sehen, der den Wanderer erwartet, um ihn am Schluß des Zyklus endlich von seiner Traurigkeit zu erlösen. Ob sich das so verhält, das läßt der Zyklus wie vieles andere im Unklaren. Schubert und Müller interessieren sich eigentlich nicht für die Ursachen und Folgen der Melancholie des Wanderers. Sie zeigen in den Liedern ausschließlich den gegenwärtigen, melancholischen Gemütszustand des lyrischen Ichs. Über die Gründe für seine Todessehnsucht machen sie nur Andeutungen: Es könnte sich um enttäuschte Liebe handeln. Ob es sich so verhält, das bleibt in der Schwebe. Dasselbe gilt für die Folgen: Ob der Wanderer am Ende wirklich stirbt, spielt für die Schlüssigkeit und Kohärenz des gesamten Zyklus keine Rolle. Schubert wie Müller huldigen einem Ästhetizismus der Melancholie, der sich auf die Darstellung der melancholischen Gegenwart beschränkt. Psychoanalytische Ursachenforschung ist ihre Sache nicht.

Cohen hat mit Schubert gemeinsam, dass das Thema Sterben und Tod sich durch alle Lieder der letzten CD zieht.

Cohen hat mit Schubert gemeinsam, dass das Thema Sterben und Tod sich durch alle Lieder der letzten CD zieht.

Aber Cohens lyrisches Ich ist kein todessehnsüchtiger junger Mann, der in die Welt hinausziehen will. Vielmehr zeigt er einen Greis, der sein Leben hinter sich hat und weiß, daß er bald sterben wird. Dieses Ich sehnt sich nicht nach dem Tod wie Schuberts Wanderer. Es durchdenkt die Konstellation des hohen Alters, in die es geraten ist.

Diese ist von mehreren Perspektiven bestimmt:

- Was kommt nach dem Tod? Werde ich dem Gott begegnen, mit dem ich mich lebenslang in Judentum und Zen-Buddhismus auseinandergesetzt habe?

- Was wird aus dem Leben, das ich hinter mich gebracht habe? Wie gehe ich mit der Schuld um, die ich auf mich geladen habe?

- Was mache ich mit meiner verbleibenden knappen Zeit, die mir noch bleibt und die aber auf keinen Fall ausreicht, um mich bei all jenen zu entschuldigen, die ich im Laufe meines Lebens gekränkt habe?

Bei Schubert hat man manchmal den Eindruck, als sei die Todessehnsucht zum Selbstzweck geworden. Bei Cohen werden die Lebensbedingungen des Sterbens sichtbar. Seine Auseinandersetzung mit dem Tod hat bestimmte Gründe, nämlich die religiöse Frage nach Gott und die biographische Frage nach der Bewertung des eigenen, vergangenen Lebens. Die Gründe sind deutlich, allerdings ist Cohens Lyrik insofern mit der „Winterreise“ verwandt, als keine der aufgeworfenen Fragen im Alter lebenspraktisch beantwortet werden kann. Schuberts Wanderer hat sich nach Mißerfolgen aus dem Leben in die Isolation drängen lassen. Cohens lyrisches Ich hat das nicht getan, es hat sich das Recht genommen, ja, jeden Fehler auszukosten. Damit sind aber die Abgründe von Sterben und Tod keineswegs übersprungen oder gar gelöst.

Bei Schubert hat man manchmal den Eindruck, als sei die Todessehnsucht zum Selbstzweck geworden. Bei Cohen werden die Lebensbedingungen des Sterbens sichtbar. Seine Auseinandersetzung mit dem Tod hat bestimmte Gründe, nämlich die religiöse Frage nach Gott und die biographische Frage nach der Bewertung des eigenen, vergangenen Lebens. Die Gründe sind deutlich, allerdings ist Cohens Lyrik insofern mit der „Winterreise“ verwandt, als keine der aufgeworfenen Fragen im Alter lebenspraktisch beantwortet werden kann. Schuberts Wanderer hat sich nach Mißerfolgen aus dem Leben in die Isolation drängen lassen. Cohens lyrisches Ich hat das nicht getan, es hat sich das Recht genommen, ja, jeden Fehler auszukosten. Damit sind aber die Abgründe von Sterben und Tod keineswegs übersprungen oder gar gelöst.

XI. Steer your way through the pain

Beide, Schubert wie Cohen führen dem Hörer Situationen der Ausweglosigkeit vor Augen, die nicht durch Weisheit, rationales Denken oder Handeln gelöst werden können. Beide benennen sie Aporien des Lebens und des Alltags, und insofern erinnern sie in ihrer Melancholie an den portugiesischen Essayisten Fernando Pessoa, der sich in seinem „Buch der Unruhe“ diesen Aporien der Individualität ebenfalls gestellt hatte.[31]

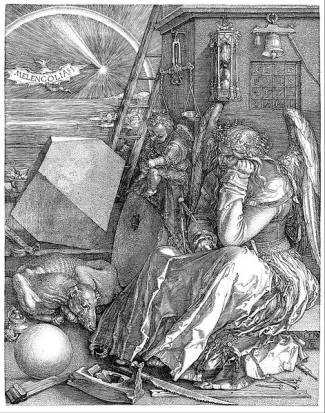

Das, was bis hierhin in den Perspektiven Tod, Sozialität, Natur, Religion auseinandergelegt wurde, läßt sich als ein einziges Syndrom fassen: als Melancholie, als einen Zustand von nachhaltiger Traurigkeit, Isolation, Langeweile und Einsamkeit, von „Handlungshemmung“ und Reflexionssucht (Wolf Lepenies[32]), aus dem sich das Ich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann. Solche Melancholie begleitet als Symptom einer Krankheit, einer Sünde, einer irgendwie zu beschreibenden Defizienz die kulturellen, psychologischen und medizinischen Diskurse seit der Antike. Der Soziologe Wolf Lepenies hat gezeigt, wie sich die Begründungs-, Erklärungs- und Therapiemuster der Melancholie durch die Kulturgeschichte hindurch verändern.[33] Melancholie mag zwar ein Syndrom der Einsamkeit sein, aber sie wird sozial wahrgenommen und eingeordnet, sie ruft Absetzbewegungen, Ratschläge, Kritik und Hilfestellungen hervor. Für Lepenies verliert das bürgerliche Individuum in der Melancholie seine Fähigkeit zu handeln, und dafür lassen sich soziale Ursachen beschreiben. Der soziale Zustand einer Gesellschaft und der jeweilige Typus von Melancholie befinden sich in einer Art Fließgleichgewicht: Das eine antwortet auf das andere.

Das, was bis hierhin in den Perspektiven Tod, Sozialität, Natur, Religion auseinandergelegt wurde, läßt sich als ein einziges Syndrom fassen: als Melancholie, als einen Zustand von nachhaltiger Traurigkeit, Isolation, Langeweile und Einsamkeit, von „Handlungshemmung“ und Reflexionssucht (Wolf Lepenies[32]), aus dem sich das Ich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann. Solche Melancholie begleitet als Symptom einer Krankheit, einer Sünde, einer irgendwie zu beschreibenden Defizienz die kulturellen, psychologischen und medizinischen Diskurse seit der Antike. Der Soziologe Wolf Lepenies hat gezeigt, wie sich die Begründungs-, Erklärungs- und Therapiemuster der Melancholie durch die Kulturgeschichte hindurch verändern.[33] Melancholie mag zwar ein Syndrom der Einsamkeit sein, aber sie wird sozial wahrgenommen und eingeordnet, sie ruft Absetzbewegungen, Ratschläge, Kritik und Hilfestellungen hervor. Für Lepenies verliert das bürgerliche Individuum in der Melancholie seine Fähigkeit zu handeln, und dafür lassen sich soziale Ursachen beschreiben. Der soziale Zustand einer Gesellschaft und der jeweilige Typus von Melancholie befinden sich in einer Art Fließgleichgewicht: Das eine antwortet auf das andere.

Dieses soziologische Schema lässt sich auch auf Schubert und Cohen anwenden. Beide beschreiben einen Zustand der Melancholie, mit charakteristischen historischen und sozialen Unterschieden.

Schubert und Müller präsentieren in der „Winterreise“ eine Melancholie, die von ihren eigenen Ursachen abgeschnitten ist. Zwar wird in den Liedern des Zyklus immer wieder die enttäuschte Liebe als Grund für die Wanderschaft genannt, aber nur in fragmentarischen Andeutungen. Nirgendwo versucht der Sänger der Lieder, die alte Liebe zurückzugewinnen oder sich einer anderen Frau zuzuwenden. Der Zustand der Melancholie, in den er geraten ist, ist von dauernder Gegenwart bestimmt. Der melancholische Sänger besitzt keine Vergangenheit mehr und auch - mit Ausnahme der Todessehnsucht - keine Zukunft. Schubert und Müller präsentieren Melancholie als einen Zustand, der von seinen eigenen Ursachen abgeschnitten ist und folglich auch nicht mehr therapiert werden kann. Die Melancholie wird zum Dauerzustand und Selbstzweck. Genau das macht den Liederzyklus vermutlich heute noch attraktiv, daß er Melancholie als nicht therapierbares Leiden beschreibt, für das Ursachen und ihre soziologische oder psychologische Beseitigung, sprich: Therapie, nichts mehr ausrichten können. Man erinnere sich an die verdeckt politische Deutung der „Winterreise“: Das Europa der nach-napoleonischen Restauration benötigte keine aufgeklärten Bürger mehr, die ihr Leben selbst in die Hand nahmen.[34] Politische Aktivität wurde blockiert, das Individuum wurde sozusagen gezwungen, sich reflexiv nach innen zu wenden.

Schubert und Müller präsentieren in der „Winterreise“ eine Melancholie, die von ihren eigenen Ursachen abgeschnitten ist. Zwar wird in den Liedern des Zyklus immer wieder die enttäuschte Liebe als Grund für die Wanderschaft genannt, aber nur in fragmentarischen Andeutungen. Nirgendwo versucht der Sänger der Lieder, die alte Liebe zurückzugewinnen oder sich einer anderen Frau zuzuwenden. Der Zustand der Melancholie, in den er geraten ist, ist von dauernder Gegenwart bestimmt. Der melancholische Sänger besitzt keine Vergangenheit mehr und auch - mit Ausnahme der Todessehnsucht - keine Zukunft. Schubert und Müller präsentieren Melancholie als einen Zustand, der von seinen eigenen Ursachen abgeschnitten ist und folglich auch nicht mehr therapiert werden kann. Die Melancholie wird zum Dauerzustand und Selbstzweck. Genau das macht den Liederzyklus vermutlich heute noch attraktiv, daß er Melancholie als nicht therapierbares Leiden beschreibt, für das Ursachen und ihre soziologische oder psychologische Beseitigung, sprich: Therapie, nichts mehr ausrichten können. Man erinnere sich an die verdeckt politische Deutung der „Winterreise“: Das Europa der nach-napoleonischen Restauration benötigte keine aufgeklärten Bürger mehr, die ihr Leben selbst in die Hand nahmen.[34] Politische Aktivität wurde blockiert, das Individuum wurde sozusagen gezwungen, sich reflexiv nach innen zu wenden.

Mit der Melancholie Cohens verhält es sich ganz anders. Bei ihm erscheint sie als Resultat des Alterungsprozesses und als unterschwellige Angst vor dem kommenden Tod. Das herannahende Lebensende ist ein Grund für eine Lebensbilanz, mit der sich Fragen nach Schuld und Versöhnung stellen, und zwar in sozialer, zwischenmenschlicher und theologischer Perspektive. Auch der letzte Song von Cohens CD enthält eine Fülle von theologischen Anspielungen.

Mit der Melancholie Cohens verhält es sich ganz anders. Bei ihm erscheint sie als Resultat des Alterungsprozesses und als unterschwellige Angst vor dem kommenden Tod. Das herannahende Lebensende ist ein Grund für eine Lebensbilanz, mit der sich Fragen nach Schuld und Versöhnung stellen, und zwar in sozialer, zwischenmenschlicher und theologischer Perspektive. Auch der letzte Song von Cohens CD enthält eine Fülle von theologischen Anspielungen.

„Steer your way through the ruins

of the Altar and the Mall

(…)

Steer your way through the pain

that is far more real than you“

Das Verb „to steer“ (steuern) kommt aus der Sprache der Schiffahrt, es ist eine Metapher für Weisheit und Lebenskunst. Im Song werden „Fundamental Goodness“ und „Wisdom of the Way“ erwähnt. Das Melancholische an diesem Song gewinnt im zweiten Teil des Zitats Kontur: Der Schmerz (pain) ist wirklicher als das Ich.

„They whisper still, the injured stones,

the blunted mountains weep

As he died to make men holy,

let us die to make things cheap

And say the Mea Culpa which

you’ve probably forgot“

Es ist nicht sicher, ob in der dritten Zeile dieser Strophe eine christologische Anspielung zu sehen ist. Wichtiger erscheint jedoch die Wendung, die die Strophe am Ende nimmt: Die Menschen sterben, um die Sache billiger zu machen. Das heißt nichts anderes als daß Versöhnung im umfassenden Sinne nicht mehr stattfinden kann. Die Rechnung von Schuld und Vergebung muß billiger aufgehen, weil sie gar nicht mehr bezahlt werden kann.

Am Ende seines Lebens ist das melancholische Ich erschöpft. Es kann die Fragen, die es sich sein ganzes Leben über gestellt hat, nicht mehr beantworten, weil ihm dafür die Lebenszeit fehlt. Die Melancholie resultiert aus der Unfähigkeit und der fehlenden Zeit, die anstehenden religiösen und sozialen Fragen beantworten zu können. Damit gewinnen die melancholischen Songs von Leonard Cohen einen Gegenwartsbezug, der sie relevant macht für gegenwärtige Theorien der Depression und der Melancholie. Bekanntlich hat der französische Soziologe Alain Ehrenberg über das „erschöpfte Selbst“ geschrieben[35]. Dieses erschöpfte Selbst wird in der beschleunigten Moderne depressiv, weil es unter einem Überfluß an Information, sozialen Kontakten und Tätigkeiten zusammenbricht. Es kann nicht mehr leisten, was von ihm in der Lebens- und Arbeitswelt gefordert wird. Mit diesem Gedanken eröffnet sich Ehrenberg den Weg zu einer Theorie der Gesellschaft, die solche Erschöpfung überwinden soll.

Am Ende seines Lebens ist das melancholische Ich erschöpft. Es kann die Fragen, die es sich sein ganzes Leben über gestellt hat, nicht mehr beantworten, weil ihm dafür die Lebenszeit fehlt. Die Melancholie resultiert aus der Unfähigkeit und der fehlenden Zeit, die anstehenden religiösen und sozialen Fragen beantworten zu können. Damit gewinnen die melancholischen Songs von Leonard Cohen einen Gegenwartsbezug, der sie relevant macht für gegenwärtige Theorien der Depression und der Melancholie. Bekanntlich hat der französische Soziologe Alain Ehrenberg über das „erschöpfte Selbst“ geschrieben[35]. Dieses erschöpfte Selbst wird in der beschleunigten Moderne depressiv, weil es unter einem Überfluß an Information, sozialen Kontakten und Tätigkeiten zusammenbricht. Es kann nicht mehr leisten, was von ihm in der Lebens- und Arbeitswelt gefordert wird. Mit diesem Gedanken eröffnet sich Ehrenberg den Weg zu einer Theorie der Gesellschaft, die solche Erschöpfung überwinden soll.

Auch Cohens lyrisches Ich erscheint als erschöpft, aber es ist nicht erschöpft aus Überforderung an sozialen Kontakten – sondern aus Altersschwäche. Es handelt sich um eine Melancholie des kommenden Lebensendes. Das Alter ist nicht allein biographisch oder alltagsethisch oder persönlich konnotiert. Es hat durchaus seine gesellschaftliche Diskussion, wie eine Vielzahl von Literatur und Filme über Altwerden und Demenz zeigt.[36] Zu letzterem trägt auch Cohen bei, in einer unvergleichlichen lyrischen Mischung, die Persönliches und Soziales miteinander verknüpft.

XII. Crossover

Wolf Lepenies‘ These vom Fließgleichgewicht zwischen Melancholie des Individuums und dem sozialen Zustand einer Gesellschaft läßt sich durchaus musikalisch erweitern. Diese Melancholie kann durch eine harmlose Alltagsethik wie im Beresinalied, aber auch durch eine christologische Wendung wie im Schemellichoral „Es ist nun aus“ bearbeitet werden. Interessanter sind die Fälle Schuberts und Cohens. Im Schemelli-Choral wird die Bearbeitung der Melancholie und der Todessehnsucht christologisch externalisiert, während bei Schubert Melancholie grundlos für sich selbst steht – und darum gar nicht mehr therapeutisch bearbeitet werden kann. Leonard Cohens Lieder dagegen präsentieren ein greises, alt gewordenes Ich, das mit seinem Leben nicht fertig geworden ist.

Wolf Lepenies‘ These vom Fließgleichgewicht zwischen Melancholie des Individuums und dem sozialen Zustand einer Gesellschaft läßt sich durchaus musikalisch erweitern. Diese Melancholie kann durch eine harmlose Alltagsethik wie im Beresinalied, aber auch durch eine christologische Wendung wie im Schemellichoral „Es ist nun aus“ bearbeitet werden. Interessanter sind die Fälle Schuberts und Cohens. Im Schemelli-Choral wird die Bearbeitung der Melancholie und der Todessehnsucht christologisch externalisiert, während bei Schubert Melancholie grundlos für sich selbst steht – und darum gar nicht mehr therapeutisch bearbeitet werden kann. Leonard Cohens Lieder dagegen präsentieren ein greises, alt gewordenes Ich, das mit seinem Leben nicht fertig geworden ist.

Man kann fragen, ob sich der verzweifelte Wanderer Schuberts und der gebrechliche Räsonneur der CD Cohens unter allen Umständen in die Melancholie zurückziehen müssen. Machtlosigkeit muß nicht in Isolation münden, sie kann auch in Wut und Aggression umgesetzt werden, wie gerade der Philosoph Dieter Thomä in seinem Buch über den Störenfried gezeigt hat.[37] Für den ausdrücklich jungen Sänger der „Winterreise“ wäre das eine Alternative, nicht aber für den alt gewordenen Sänger der CD „You Want It Darker“, dem keine Zeit mehr zum Leben bleibt.

Man kann fragen, ob sich der verzweifelte Wanderer Schuberts und der gebrechliche Räsonneur der CD Cohens unter allen Umständen in die Melancholie zurückziehen müssen. Machtlosigkeit muß nicht in Isolation münden, sie kann auch in Wut und Aggression umgesetzt werden, wie gerade der Philosoph Dieter Thomä in seinem Buch über den Störenfried gezeigt hat.[37] Für den ausdrücklich jungen Sänger der „Winterreise“ wäre das eine Alternative, nicht aber für den alt gewordenen Sänger der CD „You Want It Darker“, dem keine Zeit mehr zum Leben bleibt.

Man muss am Ende die Frage stellen, wieso beides, der Liederzyklus Schuberts und die CD Cohens für Zuhörer so anziehend sind, obwohl eine Traurigkeit verhandelt wird, die immer noch sozial tabuisiert ist. Darin liegt eine Paradoxie. Grundlose Melancholie überfällt Menschen, ohne daß sie verstehen, wie es dazu kommt. Genauso werden die Menschen alt und stellen sich Fragen nach dem, was sie bisher erlebt haben. Und sie stellen die Frage nach Gott. Die Attraktivität dieser Songs und Lieder liegt darin, daß sie thematisieren, was es eigentlich gar nicht geben sollte und was doch viele Menschen immer wieder trifft.

Es darf nicht übersehen werden, dass es sich in beiden Fällen um darstellende Werke handelt. Weder Schubert/Müller noch Cohen bearbeiten nur die eigenen Seelennöte, sondern sie stellen sie in der Öffentlichkeit offen eine paradoxe Gefühlslage dar. Und in dem, was eigentlich gar nicht sein sollte, finden sich die Zuhörer wieder.

Es darf nicht übersehen werden, dass es sich in beiden Fällen um darstellende Werke handelt. Weder Schubert/Müller noch Cohen bearbeiten nur die eigenen Seelennöte, sondern sie stellen sie in der Öffentlichkeit offen eine paradoxe Gefühlslage dar. Und in dem, was eigentlich gar nicht sein sollte, finden sich die Zuhörer wieder.

Schubert beendet seinen Zyklus mit dem Lied vom Leiermann (Nr.24), von dem er nicht weiß, ob sich in dieser traurig-ironischen Figur nicht doch ein Wiedergänger des Todes verbirgt. In einem seiner letzten Interviews hat Cohen die bohrenden Fragen des Journalisten nach Religion, Tod und anderem mit dem Verweis auf eines seiner Gedichte beantwortet. Dieses Gedicht endet mit folgenden beiden Strophen:

„Listen to the butterfly

Whose days but number three

Listen to the butterfly

Don’t listen to me.

Listen to the mind of God

Which doesn’t need to be

Listen to the mind of God

Don’t listen to me.“[38]