Avantgarde |

Werde munter, mein GemüteÜber den musikalisch-theologischen Dialog und die Bach-Biographie von John Eliot GardinerWolfgang Vögele

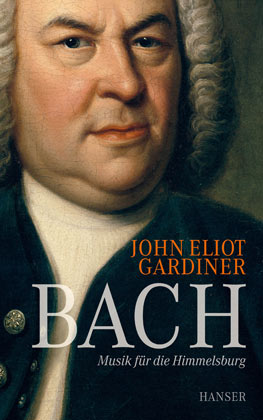

Der Dirigent John Eliot Gardiner hat ein siebenhundert Seiten starkes Buch[1] vorgelegt, das in der englischen Fassung als ein Porträt Bachs, in der deutschen Übersetzung als seine Biographie bezeichnet wird. Die deutsche Übersetzung macht den englischen Titel („Music in the Castle of Heaven“) zum Untertitel und begnügt sich mit dem Namen des Komponisten in der Titelzeile. So wird eine Biographie suggeriert, was das Buch nicht ist. Korrekter erscheint der im englischen Untertitel verwendete Begriff des Porträts. Ein Porträt erzählt keine vollständige Lebensgeschichte, sondern beschränkt sich auf bestimmte charakteristische Züge des Darzustellenden. Was Gardiner vorlegt, ist ein großer biographisch gefärbter Essay über die Vokalmusik Bachs, mit einem Schwerpunkt auf den fünf Jahrgängen der Kantaten, den beiden großen Passionen und zuletzt der h-Moll-Messe. Der Autor, dessen musikalische Tätigkeit als Bach-Interpret und Leiter des Monteverdi Choir und der English Baroque Soloists über alle Zweifel erhaben ist, interessiert sich besonders dafür, was Bachs Musik bei den zeitgenössischen Konzert- und Gottesdienstbesuchern in Leipzig, Weimar und anderswo auslöste, auch wenn gerade darüber die historischen Quellen erstaunlich wenig verraten. Bach komponierte nicht nur, sondern bei ihm verbinden sich, besonders in der Rolle des Thomaskantors Komposition und Aufführung; dazu kommt als musikpädagogisches Moment die Ausbildung von Sängern und Instrumentalisten. Von dieser Verknüpfung ist der biographische Essayist Gardiner genauso fasziniert wie der Dirigent. Und diese liefert ihm die für dieses Buch entscheidende (theologische) Entdeckung der Verknüpfung von Wort und Musik. Sie zeigt sich besonders in den Kantaten, welche biblischen oder erbaulichen Text mit Kirchenjahr, Liturgie, lutherischer Theologie sowie mit Harmonie, Melodie, Instrumentierung, Besetzung von Chor und Orchester zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen. Als solche stehen sie bis heute einzigartig da. Bach erscheint so gerade nicht nur als Musiker, als Komponist, Interpret und kirchenmusikalischer Impresario, der Noten schreiben und kopieren, seine Musiker zusammentrommeln und sich oft gegen theologische Kritik aus der Kirchenleitung wehren musste. Bach erscheint als Musiker und Theologe zugleich. Und indem Gardiner seine literarische Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richtet, wird das Buch für Theologen, Liturgen und Pfarrer besonders interessant. Johann Sebastian Bach (1685-1750) war ein frommer Lutheraner, theologisch außerordentlich interessiert, deswegen im Besitz einer umfangreichen theologischen Bibliothek zeitgenössischer Werke, zugleich ständig im Streit mit Pfarrern, Presbytern, klerikalen Funktionären, die mit seinen neuen, für sie viel zu opernhaften musikalisch-dramatischen Ideen nicht einverstanden waren. Dafür interessiert sich Gardiner brennend, aber darüber vernachlässigt er die Instrumentalmusik: Das Wohltemperierte Klavier, die Goldberg-Variationen und die Brandenburgischen Konzerte, die Cello-Suiten kommen nur in Nebenbemerkungen oder Fußnoten vor. Zuerst ein kleiner formaler Einwand: Gardiner liebt offensichtlich diese mit Stern markierten Fußnoten auf derselben Seite, während die Literaturbelege in Endnoten verbannt wurden. Leider hemmt die große Zahl der Fußnoten den Leerfloss. Ich halte die gewählte Lösung für keine glückliche Entscheidung des Lektorats, genauso wenig wie die Entscheidung, am Anfang eine dürftige Gliederung von nicht mehr als knapp zwanzig Kapiteln zu präsentieren, von denen einige mehr als fünfzig Seiten Länge besitzen. Hilfreich für den Leser wäre mehr Ausführlichkeit in der Disposition gewesen, um von vornherein Perspektive, Anlage und Gefälle des Buches besser zu verstehen. Stattdessen stehen am Anfang ein langes Verzeichnis von Abbildungen, für das sich doch nur Urheberrechtsexperten interessieren, und eine Danksagung. Es wäre glücklicher gewesen, beides am Schluss des Buches zu platzieren. Das aber sind formale Kleinigkeiten. Wichtiger erscheint eine weitere Besonderheit. Gardiner flicht in seinen Text wiederholt Bemerkungen und kurze Erzählungen ein: Sie gelten seinen eigenen Konzerten, seinen Besuchen in den ostdeutschen Wirkstätten Bachs, von Eisenach über Ohrdruff, Mühlhausen, Weimar bis Leipzig. Bach war zugleich Komponist und Interpret. Gardiner ist zugleich musikalischer und biographisch-musikwissenschaftlicher Deuter. Zurück zum Verhältnis von Wort und Ton: Gardiner konzentriert sich auf diejenige Musik Bachs, die durch Vertonung von in der Regel geistlichen Texten charakterisiert ist. Und er kommt zu einer stringenten Hypothese: Das gesamte Vokalwerk Bachs sollte die conditio humana coram Deo musikalisch vorführen. Dafür sucht Gardiner nach biographischen und rezeptionsästhetischen Belegen. Und er stellt die Frage, wie diese theologische Dimension der Musik in modernen Konzerten, die aus dem kirchlichen und gottesdienstlichen Zusammenhang in den Konzertsaal ausgewandert sind, angemessen zur Geltung gebracht werden kann. Bachs Musik lebt von theologischen Motiven, und der Komponist war offensichtlich bereit, diese Motive auch gegen die Widerstände von Musikern, denen die Musik zu schwer zu spielen war, von Zuhörern, denen sie zu kompliziert war, und von der Kirchenleitung, der sie zu dramatisch und aufwühlend war, durchzusetzen. Umgekehrt bewahrte sich Bach hinsichtlich dieses Ziels seiner Musik eine gewisse Hartnäckigkeit, die bei ihm in Auseinandersetzungen mit dem klerikalen Establishment bis zu Starrsinn und Renitenz ausarten konnte. Auf der einen Seite halbiert Gardiner den Komponisten Bach: Um ihn zum Theologen zu machen, subtrahiert er die Instrumentalmusik. Aber welchen Sinn hätte letztere dann? Zeitvertreib, Gelegenheitsarbeiten, Auftragsstücke für wenig Honorar? Das kann eigentlich nicht sein. Gardiner unterschlägt den weltlichen und alltäglichen Bach, teils aus Quellenmangel, teils aus programmatischer Absicht. Aber Bach hat nicht nur geglaubt und komponiert. Das ist eine – ausnahmsweise in diesem Fall– ungute Theologisierung. Denn gerade an der Instrumentalmusik kann man ja hören, dass seine Musik ganz hervorragend für sich selbst stehen kann, ohne theologisches Interpretationsprogramm. Um Bachs theologische Reflexion zu charakterisieren, zitiert Gardiner häufiger aus den Anmerkungen, die der Komponist in den Bibelkommentar des lutherisch-orthodoxen Theologen Abraham Calov (1612-1686) eintrug, zum Beispiel: „Bey einer andächtig Musig ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.“ (56) Gardiner schließt daraus, dass für Bach geistliche Musik Gottesdienst war. Die Aufgabe moderner Interpreten besteht dann für ihn darin, mit Bach die „Zuhörer aus ihrer Selbstzufriedenheit zu reißen und ein Schlaglicht auf die Scheinheiligkeit ihres Lebens und Verhaltens zu werfen.“ (56) Und dieses lässt sich ohne weiteres theologisch übersetzen: den Menschen ihre Sündenverstrickung zu zeigen und ihnen das Evangelium von Gottes Gnade zu verkünden. Das könnte noch heute jeder lutherische Pastor nachsprechen und entsprechend predigen. Im 18. Jahrhundert war das selbstverständlich. Gardiner sieht das so, dass sich eine „dicke Schicht protestantischer Theologie“ auf das Leben der Menschen gelegt hatte (67). Für den Bach der Kantaten und Passionen trifft das sicherlich zu. Gardiner geht auch ausführlich auf Luthers Liebe zur Musik ein. Damit alle Gemeindeglieder im Gottesdienst singen konnten, schaffte er die lateinischen Gesänge ab und adaptierte zeitgenössische Melodien und Tänze, die er mit neuen geistlichen Melodien unterlegte. So entstand der protestantische Choral (69). Und das prägte auch den in Eisenach aufgewachsenen Komponisten. Die Kantatenjahrgänge folgen ebenso einem theologisch-lutherischen wie einem existentiellen Motiv. Es geht nicht nur um eine für richtig gehaltene Dogmatik. Glaube und Trost, Leid, Verzweiflung und die Erfahrung des Scheiterns sind aufeinander bezogen. Bach allerdings prügelte der Gottesdienstgemeinde das Luthertum keineswegs mit dem Geigenbogen oder Dirigierstab (den es im Übrigen damals noch gar nicht gab) ein. Bach wuchs auf zu einer Zeit, in der die Bevölkerung noch durch die vergangenen Gewalttaten des Dreißigjährigen Kriegs traumatisiert war. Leid war beständig gegenwärtig, durch die Spätfolgen des Krieges, durch damals nicht heilbare Krankheiten und die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit. Bach verlor durch frühen Tod mehrere Kinder. Eher als auf die orthodox-lutherischen Theologen des 17. bezog sich Bach auf die reformatorischen Gründungsväter des 16. Jahrhunderts, zum Beispiel auf Philipp Melanchthon, den Gardiner zitiert: „Wenn die Theologie nicht der Anfang, die Mitte und das Ende des Lebens ist, dann hören wir auf Menschen zu sein – wir kehren wieder in den Zustand von Tieren zurück.“ (82) Religion spielte im Alltagsleben eine sehr große Rolle, aber nicht ohne – wie Gardiner sagt – ein „Klima des Mißtrauens, der Dissonanzen und der eingeschränkten Möglichkeiten“ (93) Spätestens in Leipzig als Thomaskantor sollte er die Sturheit und Enge von Pfarrern, Konsistorien und klerikalen Funktionären kennenlernen. Aber trotzdem galt grundsätzlich: Für Lutheraner wie Bach waren Musik und Theologie auf das engste verknüpft. Schon die Ausbildung in der Schule bestand ganz selbstverständlich aus einem sehr großen Anteil Theologie und einem kleineren Anteil Gesang. Gardiner führt sämtliche mathematischen, philosophischen und symbolischen Feinheiten der Musik Bachs auf seine religiöse Grundhaltung zurück. Bach selbst sagte, es ginge ihm um eine „regulierte“ Kirchenmusik, das heißt eine geordnete Musik in theologischer Perspektive. Für Luther sollte die Musik die biblischen Texte anschaulich machen, und Bach erfüllte dieses Anliegen vor allem in den Kantaten auf seine ganz eigene Weise. Drama, Erzählung, Musik und Menschlichkeit – das ist die kirchenmusikalische Basisformel, die Gardiner für Bach findet und die Komposition, Aufführung und theologisches Anliegen miteinander vereint. Die biographische Stärke Gardiners resultiert daraus, dass er in der Lage ist, den Komponisten und sein Werk in seinem theologischen und religiösen Umfeld zu kontextualisieren und ihn nicht als solitäres Genie zu betrachten, das abgehoben von seinem Umfeld über den Dingen und Verhältnissen schwebt. Und es ist eine der großen Stärken von Gardiners Buch, dass er die von Bach vertonten Texte biographisch und interpretatorisch ganz ernst nimmt, statt sie – wie es in der Gegenwart häufig geschieht – in den Hintergrund des Unverständlichen und Unwichtigen zu rücken. Genau diese Verknüpfung von Theologie und Musik unterscheidet Bach auch von seinen Zeitgenossen Telemann, Mattheson und Händel (194). Die intensive Rezeption der lutherischen Theologie ist begründet in den existentiellen Erfahrungen von Krankheit, Sterben, Tod und Trauer, die Bach in seiner Familie seit seiner Kindheit erlebte. Bach teilte mit Luther zweierlei: die Erfahrung anhaltender Todesangst und eine verdichtete, zugespitzte christliche Trosttheologie. Bachs Vokalmusik war auf lutherische Gottesdienstbesucher gemünzt. Das heißt allerdings für Gardiner nicht, dass man heute noch lutherischer Christ sein muss, um die Aufführung einer Bach-Kantate hörend zu verstehen. Trotzdem lassen sich aus der Verbindung von Theologie und Musik in den Kantaten Schlussfolgerungen ziehen. Es macht großen Sinn, solche Kantaten weiterhin in Gottesdiensten aufzuführen. Viele Kirchengemeinden mit anspruchsvollen Chören und Kantoren haben gegenwärtig Gottesdienstreihen mit Bachkantaten eingerichtet.[2] Und es lohnt sich, den theatralischen Charakter der Kantaten anzuschauen, wie das in dem berühmten Kantatenabend „Actus Tragicus“[3] des Basler Regisseurs Herbert Wernicke geschah, der nach dem frühen Tod des Regisseurs in Stuttgart enorm erfolgreich aufgeführt wurde. Andere Regisseure sind Wernicke in diesem Unternehmen mit eigenen Inszenierungen gefolgt. Gardiner nimmt Bachs theologische Absichten ganz ernst, aber er geht nicht so weit zu unterstellen, dass der Komponist Werbung für ein konfessionelles Luthertum betreiben wollte. Gardiner nimmt an, Bach haben seinen individuellen Glauben zum Ausdruck bringen wollen. Auch heutige Hörer können sich nach Gardiner von der transzendenten Realität berühren lassen, die Bach im Evangelium fand. „Er wollte theologische Lehrsätze nicht nur darlegen, untermauern und interpretieren, sondern einen Schritt weiter gehen und die Rolle der Religion im Alltag der Menschen stärken. In seinen Händen ist Musik weit mehr als das überkommene Abbild einer im verborgenen liegenden Realität, ja mehr als ein Instrument der Überredung oder Rhetorik (…).“ (214) Theologie ist konstitutiv für seine Musik, aber nicht in dem Sinn, es den klerikalen Funktionären recht zu machen. Vielmehr wollte er etwas zur Darstellung bringen, was ihn selbst zutiefst überzeugte und aus dem er offensichtlich auch persönlichen Trost zog. Nach der ersten Aufführung von Kantaten versah Bach die Partituren offensichtlich regelmäßig mit genauen Aufführungsanweisungen. Der Dirigent und Kantor Bach ergänzte also den Komponisten. Er schrieb seine Werke, um sie aufzuführen und dann weiterzuentwickeln. In höherem Alter sollte er mit Hilfe des Parodieverfahrens alte Kantatensätze zu neuen Werken zusammenstellen. Das gilt insbesondere für die h-Moll-Messe. Bach erklärte während seiner Leipziger Zeit, es solle „aller Music Finis und End Uhrsache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüths seyn. Wo dieses nicht in acht genommen wird da ists keine eigentliche Music sondern ein Teuflisches Geplerr und Geleyer.“ (321) Gottes Ehre und Erbauung des Herzens – Bach wusste offensichtlich genau, was er wollte und wusste das auch gegenüber seinen Arbeitgebern durchzusetzen. Gardiner attestiert ihm eine gewisse Sturheit und Streitsucht, und er findet in der Mischung aus Unduldsamkeit und Pedanterie eine schlechte Eigenschaft des bewunderten Meisters, die sich an allen musikalischen Arbeitsstellen Bachs durchzog. Zum verhandlungssicheren Diplomaten eignete Bach sich nicht. Was nun die Doppelformel von Gott und Gemüt angeht, so trifft sie genau einen entscheidenden Punkt, eine von lutherischer Rechtfertigungstheologie inspirierte Musik, die zugleich Trauer ausdrückt, Trost vermittelt und manchmal auch in Jubel und Freude ausbricht. Bach schrieb berühmt gewordene Worte in den schon erwähnten Calov’schen Bibelkommentar: „Bei einer andächtigen Musique ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.“ (334) Und Luthers Theologie war vor allem eine Theologie des Hörens auf das Wort Gottes, und das passt gut mit dem Hören von Musik zusammen. Mit dieser theologischen Intention war die Musik Bachs auf die Zuhörer zugeschnitten, durch die Kantaten vor allem als Bestandteil des Gottesdienstes. Gardiner beklagt, dass nur Bachs Streitigkeiten mit den kirchlichen und bürgerlichen Arbeitgebern gut dokumentiert sind, nicht aber die Erfahrungen und Eindrücke Leipziger Gottesdienstbesucher in der Thomaskirche. Man muss damit rechnen, dass viele Zuhörer weder an Gottesdiensten noch an Predigten interessiert waren. Sie störten oder gaben ihrer Langeweile Ausdruck (357). Die insgesamt fünf erhaltenen Kantatenjahrgänge berücksichtigen die Perikopenreihen, die sonntäglichen Predigttexte, das Kirchenjahr und das Kalenderjahr mit den Besonderheiten der Jahreszeiten (Frühlingsblüte, Ernte und Erntedank etc.). Die Kantaten waren also den Zuhörer nicht fremd, sondern auf verschiedene Weise in ihre Lebenswelt eingebunden. Die Grundsituation der Zuhörer beschreibt Gardiner mit Blick auf Bachs Musik so: „Sie (Bachs Musik wv) verweist auf einen Gott, der über alle kleinliche menschliche Selbstdarstellung erhaben ist.“ (425) Aus diesem Satz sprechen sowohl Alltagserfahrung als auch die Theologie Martin Luthers. Gardiner konstatiert zum einen, dass die Kantaten sich zu Lebzeiten Bachs nur in einem gottesdienstlichen Kontext aufführen ließen. Im modernen Konzertsaal fällt die Liturgie des Gottesdienstes weg. Trotzdem versucht der Dirigent Gardiner etwas vom Musikwissenschaftler Gardiner zu übernehmen: Theologie und Musik minus Gottesdienst und Gemeindegesang ergeben als bleibenden Rest eine Anthropologie des glaubenden, trostbedürftigen, überheblichen (früher: sündigen) und sterblichen Menschen, der verletzlich den selbstverschuldeten und fremden Risiken des Lebens ausgeliefert ist. Fremd wirkt dabei das Strenge und Rechthaberische lutherischer Theologie, aber die anthropologische Grundsituation bleibt. Gardiner spricht von einer „einzigartige[n] Verquickung von Musik, Exegese und Dogmatik“ (430), die sich in Kantaten und Passionen zeige. Besonders letztere verknüpfen Erzählung, Exegese, Deutung und Kontemplation, wie es sich in der charakteristischen Mischung aus Rezitativen, Arien, Chören und Chorälen zeigt. Insbesondere in der Johannespassion kritisiert Gardiner den offenen Antijudaismus, aber es gilt auch: „Ebendas macht Bachs Passionen zu einer derart erschütternden Erfahrung: dass die Peiniger Christi, von denen wir uns voller Wut und Abscheu abwenden, wir selbst sind.“ (449, Hervorhebung J.E.Gardiner). Die Passionen werden musikalisch so erzählt, dass sie für das Alltagsleben der Zuhörer relevant sind. Das zeigt sich insbesondere an den kontemplativen Arien. Gardiner entwickelt sozusagen eine Homiletik der Passionen für den modernen Konzertbetrieb, der die Verknüpfung von Passion und Gottesdienst auseinandergerissen hat. Aus diesem letzten Grund beklagt Gardiner auch, dass die Musiker nicht mehr auf die Theologen hören und umgekehrt. Die Kirchenoberen in Leipzig ermahnten den Komponisten, seine Passionen nicht zu „opernhaft“ (498) zu gestalten. Doch gerade die Dramatik der (musikalischen) Passionen brachte den Zuhörern die Geschichte nahe. Die Theologie muss Bach zu hölzern, zu theoretisch, zu alltagsfern gewesen sein. Erst die Verbindung Musik und Erzählung machte das Geschehen erlebbar und deutbar. Zu „opernhaft“, das könnte heißen, zu kitschig, emotional übertrieben, zu pathetisch oder aufgeblasen. Gardiner präsentiert den Komponisten hier sozusagen als praktischen Theologen, der Glaube, Frömmigkeit, Neues Testament und Musik miteinander verknüpft. Er attestiert der Matthäuspassion: „Ihre Wucht liegt in dem, was unausgesprochen bleibt.“ (527) Damit trifft er nach meiner Überzeugung einen Grundgedanken von Kunst: Sie bringt etwas zur Darstellung und schließt in das Dargestellte etwas zweites ein, das nur indirekt angesprochen wird. Und auf dieses „Unausgesprochene“ kommt es an, in der Musik, in der Literatur, aber auch in der Theologie, so sehr letztere sich bemühen mag, Gott als das „Geheimnis der Welt“ (Eberhard Jüngel) zu erschließen. Kann man daraus schließen, Bach sei so etwas wie der musikalische Ersatzpastor der Thomaskirche gewesen? Das lehnt Gardiner ab, denn der Komponist zielte auf eine andere Ebene als Wort, Predigt und Liturgie. Für die Gegenwart zieht er den Schluss: Abzulehnen sind „atheistische“ Interpretationen der Passionen, weil sie die Intention des Komponisten und den Entstehungskontext der Werke nicht ernst nehmen. Abzulehnen sind aber auch „übertheologische“ Interpretationen, welche die Musik einfach zur Dienerin der Liturgie oder Theologie machen. Bachs Musik stellt sich dem Gespräch mit der Theologie, aber sie ist nicht selbst Theologie. Und dieses Gespräch findet Gardiner auch in den Kantaten geführt; er findet dafür die prägnante Formel der Koexistenz von Freude und Ungewissheit. Bachs Musik erfordere „Gelassenheit und aktives Bemühen zugleich: Anstatt sich willentlich anzustrengen, muß man als Zuhörer loslassen und doch ganz präsent und extrem wachsam sein. (…) Genau darin besteht die kathartische Funktion von Bachs Kantaten, die sich mit der Kunst des Sterbens befassen: Sie versetzen uns in die Lage, dem Undenkbaren ins Auge zu schauen.“ (555f.) Menschen sind nie ganz glücklich, es bleibt stets ein Rest des Bitteren, nicht Bearbeiteten und Unabgegoltenen, mit dem sie sich bleibend auseinandersetzen. Bach nahm aus der Bibel und der lutherischen Orthodoxie Bilder, Geschichten und Gebete, um solche Ambivalenzen zu beschreiben. So konnte er tiefste Trauer, aber auch Freude und Jubel bis zur Ekstase ausdrücken. Für letzteres nutzt er die Signalinstrumente Trompete und Pauke, aber auch tänzerische Rhythmen als Ausdruck von Seligkeit, Erfüllung und Enthusiasmus (572f.). Am Ende von Bachs Werk steht die h-Moll-Messe, die oft kritisiert wurde, weil Bach sie aus älteren Stücken mit Hilfe des genannten Parodie-Verfahrens collagierte. Montage und Collage passen in den Ohren von Kritikern angeblich nicht zu einem Genie. Für Gardiner aber ist gerade die Aufführung der h-Moll-Messe ein auf „Komplizenschaft und Vertrauen basierende[s] Gemeinschaftsritual“ (629), deren Spiritualität auch diejenigen ergreift, die den christlichen Glauben längst hinter sich gelassen haben. An dieser Stelle überschreitet Gardiner auch die Grenze der biographisch-theologischen Interpretation, die auf den historisch-musikwissenschaftlichen Kontext abhebt, und er propagiert nochmals musikalisch-anthropologische Deutung Bachs, die die lutherische Theologie ernstnimmt, sie für die Gegenwart aber auch abmildert und modifiziert. Genau an diesem Punkt fangen die eigentlich spannenden Fragen zwischen Musik und Theologie in der Gegenwart an. Gardiner ist darin Biograph und zugleich Apologet seiner eigenen Aufführungspraxis. Am Ende führt Gardiner eine weitere Deutung von Bachs Musik ein, die er von dem Orientalisten Edward Said übernimmt. Bach habe versucht, mit seiner geordneten und klaren Musik das Chaos in seinem Inneren und in seiner Außenwelt zu überwinden. Bach war – so Gardiner – auf „Ordnung und Struktur“ (661) fixiert. Er hat Musik geschrieben, um seine Affekte zu zähmen, Zorn, Wut und Neid abzumildern. Und genau das fasziniert die Zuhörer noch heute an seiner Musik. Gardiner kann über diese Faszination hinaus zeigen, wie Bachs Kompositionen das Gespräch zwischen Theologie und Musik voranbringen – und zwar bis in die Gegenwart hinein. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/107/wv035.htm |