documenta 14 |

Die „neue“ Neue GalerieTo the Army of Beautiful WomenAndreas Mertin

Das nennt man dann wohl eine nichtssagende Kunstsprache, die alle Begriffe irgendwie aufgreift und mehr für Nebel als für Klarheit sorgt. Ist nicht jede neue Ausstellung an welchem Ort auch immer eine „Neukonfiguration des Orts“? Was sind „umfassendere Fragen der Produktion von Geschichte“ und wie unterscheiden sie sich von Fragen zur Produktion von Geschichte? Und was ist eigentlich eine sich ständig fortentwickelnde Heterotopie, die sich zugleich auflöst? Gut, angesichts des Friedhofs, den Michel Foucault in seinem berühmten Text[1] als Beispiel einer Heterotopie erwähnt, könnte man von einem Simultanprozess von Auflösung und Fortentwicklung sprechen, aber der Friedhof als solcher bleibt immer eine Heterotopie. Die ehemalige Neue Hauptpost ist jedenfalls sui generis keine Heterotopie (eher schon Distributionszentrum). Ob man die Kunstwerke selbst unter den Begriff der Heterotopie fassen kann, scheint mir eher fraglich. Man ist inzwischen daran gewöhnt, dass die Texte in Kunstkatalogen eher zur Verrätselung als zum Verstehen beitragen, aber man sollte es nicht übertreiben.

Gordon Hookey Und dort findet er zunächst vor allem Ethno-Agit-Prop, bei dem man sich fragt, warum eigentlich jede documenta der letzten 15 Jahre sich solche Ausrutscher leistet. Es ist nicht postkolonialistisch, wenn man so tut, als sei bei der Präsentation von indigener Kunst nicht auch auf kunstinterne Kriterien zu achten. Eigentlich ist es eher eine gesteigerte Form von Kolonialismus. An der Kunst von Gordon Hookey kann man sich jedenfalls fragen, ob hier nicht der Inhalt die Kunst rechtfertigen soll. Demnach wäre Kunst umso bedeutsamer, je schwergewichtiger und bedeutsamer ihr Bildgegenstand ist. Das kann man so machen, aber mit Kunst als Kunst hat es wenig zu tun. Die Kunst eines Künstlers wird nicht besser, wenn anstelle von kunstinternen Entwicklungen die Ausbeutung von Ureinwohner dargestellt wird. Das einzige, was sich ändert, ist, dass Kunst nun auf ihre kulturgeschichtliche Funktion reduziert wird. Máret Ánne Sara

Persönlich wurde mir das deutlich, als ich am Abend eines Besuchstages auf der documenta 14 an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Fridericianum von jungen Menschen umringt wurde, die alle Plakate gegen Massentierhaltung trugen und von mir eine Unterschrift zum ethisch korrekten Umgang mit Tieren verlangten. Von dem Kunstwerk von Máret Ánne Sara wussten sie sicher nichts. Mich hätte ihre Haltung dazu interessiert. Ab wann beginnt Massentierhaltung? Und ist extensive Tierhaltung besser? Aus Sicht mancher Ökologen verteidigt die documenta mit ihrer einseitigen Präsentation der Dinge weniger die Kultur der Samen als vielmehr die kommerzielle Ausbeutung der Rentiere.

Ahlam Shibli Beim ersten Besuch in der Neuen Neuen Galerie bin ich an dieser Arbeit nach einem kurzen Blick einfach vorbei gelaufen – zu sehr erinnerte sie mich an manche Gemeindehaus-Ausstellungen mit Fotografien. Das war ein Fehler. Inzwischen halte ich diese Arbeit für eine der wenigen gelungenen auf der documenta 14. Die in Palästina geborene Ahlam Shibli hat in ihrer 53 Fotografien umfassenden Serie „Heimat“ die Migranten, die nach 1945 nach Kassel kamen, in ihrem konkreten Lebensumfeld und in ihrem Alltag und bei ihren Riten fotografiert. Zu diesen Migrations- bzw. Flüchtlingswellen gehören u.a. Sudetendeutsche, Aleviten, Türken und Kroaten. Die fotografische Dokumentation hat den Vorteil, dass sie auf moralische Interventionen verzichtet und die Gruppen zu sich selbst kommen lässt.[4] Gerade im fotografischen und lebensweltlichen Nebeneinander der diversen Gruppen liegt der Reiz des Kunstwerks. Theo Eshetu Meines Erachtens hätte Theo Eshetu eine bessere Präsentation verdient. So aber geht man immer an diesem Kunstwerk vorbei, weil man es weder in Gänze betrachten noch akustisch richtig wahrnehmen kann. Die documenta-Legende zu seiner Arbeit lautet:

Und nun projiziert der Künstler diverse Fotos, Kunstwerke, kulturelle Artefakte auf das gerettete Banner. Für die documenta-Kommentatoren geht es aber auch noch um das angeblich imperiale Berliner Stadtschloss, in dem künftig die ethnologischen Sammlungen untergebracht sein werden. Dem Betrachter wird dieser Zusammenhang nicht einsichtig. Daniel García Andújar Auch dies ist ein Fall für eine extreme Divergenz von kuratorischer und künstlerischer Intention und der Wahrnehmung durch den Betrachter. Die Documenta schreibt zu diesem Kunstwerk:

Gemeint ist vermutlich der 1. Großdeutsche und insgesamt 6. Reichskriegertag, an dem sich im Juni 1939 300.000 Soldaten in Kassel versammelten und dessen Parade Hitler abnahm (wovon Tondokumente existieren; und es handelte sich nicht um nächtliche, sondern höchst öffentliche Kriegsspiele). Mit dem von den Nazis so genannten Heldengedenktag (Volkstrauertag) hat das nichts zu tun. Und es irgendwie höchst ironisch, dass die documenta, die doch eigentlich initiiert wurde, um der deutschen Bevölkerung die Bedeutung freier Kunst vor Augen zu führen, heute dazu genutzt wird, ihr – nicht nur an dieser Stelle – Propagandakunst vor Augen zu führen.

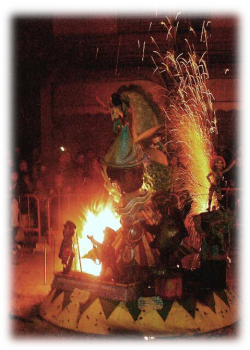

Das alles spricht noch nicht gegen die künstlerische Arbeit selbst, die ich in ihrer Kombination aus historischen Dokumenten aus der Nazi-Zeit und aktuellen Versatzstücken durchaus für interessant und bedenkenswert halte, nur sollte man sich zum einen an historische Fakten halten und zum anderen nicht willkürlich mit religiösen Zuschreibungen umgehen. Vor Ort war ich von dem künstlerischen Objekt selbst und seiner Inszenierung (und auch von dem, was nach der Verbrennung dann übrig blieb) überaus beeindruckt. Nur etwas weniger politische Rhetorik wäre gut gewesen. Dan Peterman Beim ersten Anblick des Kunstwerks habe ich noch gewitzelt, dass, wo dem Evangelischen Kirchentag vermutlich ein Sack mit Eisenbarren gereicht hätte, die Documenta gleich hundert produziert. Spätestens nachdem man nicht nur den zig Säcken in der Neuen Neuen Galerie, sondern auch denen in den Glas-Pavillons an der Kurt-Schumacher-Straße, im ehemaligen unterirdischen Bahnhof und im Palais Bellevue begegnet ist, bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Das ist ein serieller Monumentalismus, der schlichtweg überflüssig ist. Und auch hier gibt es einen überaus großspurigen Kommentar der Documenta: Wir blicken auf eine

Wenn es denn sein muss. Mich hat es nicht an Minimalismus erinnert und ich habe auch nicht, ähnlich wie es 99,9% der Besucher ergangen sein dürfte, „natürlich“ an Otto von Bismarck gedacht. Eher schon ans Ruhrgebiet. Aber vermutlich hat ein belgischer Kunstkurator – von dem der Kommentar stammt – andere Assoziationen als ich. Irena Haiduk

Jenseits aller Jugoslawien-Romantik ist dies ein nachdenklich machendes und meines Erachtens auch unterstützenswertes Projekt (http://yugoexport.com/store/). Wenn ich es recht sehe, ist es auch ausbaufähig – damit es nicht bei der „Army of beautiful woman“ bleibt. Die Gesellschaft der Freund_innen von Halit Es wird einem schnell klar, dass das Ziel dieses Kunstwerks nicht der Aufklärung eines Verbrechens dient, an dem unter Umständen ein Mitarbeiter des hessischen Amtes für Verfassungsschutz, beteiligt war. Das Ganze repräsentiert von der ersten bis zur letzten Zeile das Denken der Antifa: „Der Begriff NSU-Komplex beschreibt ein Konglomerat aus rechtsextremem Terror sowie institutionellem und strukturellem Rassismus in der heutigen deutschen Gesellschaft.“ Man muss schon wirklich an einer grundsätzlich gestörten Wahrnehmung leiden, um so etwas vertreten zu können. Was mich stört, ist das bei aller berechtigten Kritik am Vorgehen der ermittelnden Stellen ein grundsätzliches Misstrauen an der rechtlichen Verfassung Deutschlands gesät wird. Hier unterscheidet sich die Initiative kaum von ihren reaktionären Gegnern in Dresden. Beide sind von einem abgrundtiefen Misstrauen gegenüber dem Staat geprägt. Der künstlerische Charakter dieser Arbeit erschließt sich überhaupt nicht. Hier wird eine Kulturveranstaltung missbraucht, um politische Propaganda zu betreiben. Dass die Protagonisten dabei letztlich von der Stadt und dem Land, die sie kritisieren und bekämpfen, finanziell getragen werden, ist nicht ohne Ironie. Als Picasso Guernica schuf, ging es um die künstlerische Verdichtung eines barbarischen Geschehens. Nichts davon kennzeichnet die Installation in Kassel. Sie ordnet sich – bei allem Verständnis über die Wut der Betroffenen - ein in eine Geschichte der Tribunale in den 60er-Jahren, bei denen einzelne Gruppen sich zu Anklägern und Richtern der Gesamtgesellschaft aufschwangen. Insofern passt es wiederum zu dieser documenta. Otobong Nkanga Von den Documenta-Besuchern wird diese künstlerische Aktion vor allem unter der Rubrik „Souvenir von der documenta 14“ gehandelt. Schnell noch für eine daheimgebliebene Freundin ein Stück documenta-Seife mitbringen. Und ich glaube, sie haben damit etwas von dem begriffen, was in die Sache selbst eingeschrieben ist. Emeka Ogboh

Es gibt noch eine Fülle weiterer künstlerischer Arbeiten in der „neuen“ Neuen Galerie. So etwa Artur Żmijewski Video-Installation „Realism“ (die mich freilich nicht so sehr überzeugt hat wie seine früheren Documenta-Arbeiten). Oder die Tanzperformances nach Maria Hassabi, deren Staging-Aktionen den Ort prägen – was einem besonders dann auffällt, wenn sie einmal nicht da sind. Aber für den Augenblick soll diese erste Übersicht reichen. -> Hier geht es weiter zum Königsplatz ... [1] Foucault, Michel 2002. Andere Räume, in Barck, Karlheinz, u.a. (Hg.): Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik; Essais. Leipzig: Reclam, 34–46. [3] Vgl. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/tiere/proteste-auf-facebook-norwegische-kinder-besuchen-rentierschlachtung-14638051.html. Vgl. auch https://www.facebook.com/pg/Granstubben-Barnehage-108526505858057/photos/?ref=page_internal [4] Auf die Arbeit der Künstlerin in Athen will ich hier nicht weiter eingehen. Nur so viel sei angemerkt: Die von ihr dokumentierte „Zerstörung der palästinensischen Lebensgrundlage in der Stadt al-Khalil/Hebron durch das israelische Kolonialregime und seine Siedler“ zeigt im Wesentlichen die palästinensische Sicht auf die Ereignisse. Das wird deutlich, wenn sie von der „antiken palästinensischen Stadt al-Khalil/Hebron“ spricht. Daran ist nur richtig, dass es a) eine antike Stadt ist und b) heute eine palästinensische Stadt. Den Begriff Palästinenser gibt es aber erst seit 1964. Historisch war Hebron u.a. Hauptstadt unter König David. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/108/am592.htm |

Die Documenta schreibt zu diesem Ort und seinem Platz im Konzept der Aussteller:

Die Documenta schreibt zu diesem Ort und seinem Platz im Konzept der Aussteller: Das Gebäude selbst versetzt einen ins Überall und Nirgendwo. Derartige Orte gibt es in jeder größeren Stadt. Sofern man nicht aus funktionalen Gründen in ihnen zu tun hat, gibt es keinen Grund, sich ihnen zu nähern. Die Neue Hauptpost Kassel ist also nun für die Dauer der Documenta 14 auch Ausstellungsort, man betritt sie von der Gießbergstraße, wandelt dort durch den unteren Hallenbereich, steigt dann empor bis in das dritte Stockwerk und geht auf der anderen Seiten herunter über eine große Zwischenetage bis man wieder auf die Gießbergstraße tritt. Ich schreibe das deshalb so ausführlich, weil die Ausschilderung vor Ort ziemlich spärlich ist, weshalb mancher den zweiten Teil des Gebäudes gar nicht wahrnimmt und nur die erste große Halle besucht.

Das Gebäude selbst versetzt einen ins Überall und Nirgendwo. Derartige Orte gibt es in jeder größeren Stadt. Sofern man nicht aus funktionalen Gründen in ihnen zu tun hat, gibt es keinen Grund, sich ihnen zu nähern. Die Neue Hauptpost Kassel ist also nun für die Dauer der Documenta 14 auch Ausstellungsort, man betritt sie von der Gießbergstraße, wandelt dort durch den unteren Hallenbereich, steigt dann empor bis in das dritte Stockwerk und geht auf der anderen Seiten herunter über eine große Zwischenetage bis man wieder auf die Gießbergstraße tritt. Ich schreibe das deshalb so ausführlich, weil die Ausschilderung vor Ort ziemlich spärlich ist, weshalb mancher den zweiten Teil des Gebäudes gar nicht wahrnimmt und nur die erste große Halle besucht. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Vorhang aus Rentierschädeln der Künstlerin Máret Ánne Sara sehr dominant. Ich bezweifle, dass die Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher auf etwas anderes als die gezeigten Schädel der getöteten Tiere reagiert. Letztlich wird hier ja von der Künstlerin das Recht auf Fleischproduktion durch Tierhaltung verteidigt und die staatliche Regulierung von Tierhaltung verurteilt. Ich vermute einmal, dass viele Documenta-Besucher etwa bei der Massentierhaltung in Deutschland ganz anders reagieren würden. Der Rezipient in Kassel kann kaum entscheiden, wie die Argumente der verschiedenen Seiten zu bewerten sind. Letztlich handelt es sich um eine ethische Überformung von Kunst.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Vorhang aus Rentierschädeln der Künstlerin Máret Ánne Sara sehr dominant. Ich bezweifle, dass die Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher auf etwas anderes als die gezeigten Schädel der getöteten Tiere reagiert. Letztlich wird hier ja von der Künstlerin das Recht auf Fleischproduktion durch Tierhaltung verteidigt und die staatliche Regulierung von Tierhaltung verurteilt. Ich vermute einmal, dass viele Documenta-Besucher etwa bei der Massentierhaltung in Deutschland ganz anders reagieren würden. Der Rezipient in Kassel kann kaum entscheiden, wie die Argumente der verschiedenen Seiten zu bewerten sind. Letztlich handelt es sich um eine ethische Überformung von Kunst. Das alles wird für den normalen documenta-Besucher überhaupt nicht einsichtig. Er blickt nur auf einen hübsch drapierten Vorhang aus Schädeln und zuckt erschrocken zusammen, weil die armen Samen offenbar gezwungen wurden, ihre Tiere zu töten. [Was aber selbst für Grundschulkinder in Norwegen kein schrecklicher Vorgang ist.

Das alles wird für den normalen documenta-Besucher überhaupt nicht einsichtig. Er blickt nur auf einen hübsch drapierten Vorhang aus Schädeln und zuckt erschrocken zusammen, weil die armen Samen offenbar gezwungen wurden, ihre Tiere zu töten. [Was aber selbst für Grundschulkinder in Norwegen kein schrecklicher Vorgang ist. Das ist einigermaßen verwirrend. Ein Mahnmal gegen den Heldengedenktag von 1939, der in Kassel angeblich am 4. Juni und nicht wie im Rest des Reichs am 12. März gefeiert wurde? Da wurde wohl krampfhaft ein Anlass bzw. ein Stichwort gesucht. Aber knapp daneben ist auch daneben.

Das ist einigermaßen verwirrend. Ein Mahnmal gegen den Heldengedenktag von 1939, der in Kassel angeblich am 4. Juni und nicht wie im Rest des Reichs am 12. März gefeiert wurde? Da wurde wohl krampfhaft ein Anlass bzw. ein Stichwort gesucht. Aber knapp daneben ist auch daneben.  Und was ist mit der Verbrennung des Kunstwerks, die angeblich einem heidnischen Ritual folgt? Auch hier haben wir es mehr mit Propaganda als mit Wirklichkeit zu tun. Abgesehen davon, dass „heidnisch“ eigentlich ein christlicher Begriff ist, ist er hier auch noch unzutreffend. In Wirklichkeit ist

Und was ist mit der Verbrennung des Kunstwerks, die angeblich einem heidnischen Ritual folgt? Auch hier haben wir es mehr mit Propaganda als mit Wirklichkeit zu tun. Abgesehen davon, dass „heidnisch“ eigentlich ein christlicher Begriff ist, ist er hier auch noch unzutreffend. In Wirklichkeit ist  Überaus gelungen finde ich die Initiative von Irena Haiduk zur Reaktivierung der jugoslawischen Schuhproduktion des Arbeitsschuhs Borosana. Die Arbeit ist deshalb so interessant, weil sie nicht nur mit dem Begehren spielt, sich einen Trendschuh anzueignen (in amerikanischen Modejournalen findet sich der Schuh bereits als angesagter It-Schuh), sondern überaus komplex ökonomische Prozesse thematisiert. Wie im Interesse der Arbeiterinnen in den 60er-Jahren ein Schuh entwickelt wurde, in dem man 9 Stunden bequem stehen und arbeiten kann; wie diese Schuhfabrik dem Untergang der Republik Jugoslawien zum Opfer fiel; wie deshalb auch die Arbeiterinnen und Arbeiter ihren Job verloren; wie durch die Wiederbelebung eines Mythos‘ Arbeitsplätze [in Kroatien] geschaffen werden können; wie ein Kunstereignis wie die documenta 14 der Motor dafür sein kann; wie man die Distribution der Schuhe an den ökonomischen Hintergrund der Konsumenten koppeln kann; wie der Begriff der Arbeit durch das Tragen von Schuhen thematisch werden kann – das alles und noch mehr zeigt ihre Arbeit. Die Künstlerin schreibt zu ihrem Projekt:

Überaus gelungen finde ich die Initiative von Irena Haiduk zur Reaktivierung der jugoslawischen Schuhproduktion des Arbeitsschuhs Borosana. Die Arbeit ist deshalb so interessant, weil sie nicht nur mit dem Begehren spielt, sich einen Trendschuh anzueignen (in amerikanischen Modejournalen findet sich der Schuh bereits als angesagter It-Schuh), sondern überaus komplex ökonomische Prozesse thematisiert. Wie im Interesse der Arbeiterinnen in den 60er-Jahren ein Schuh entwickelt wurde, in dem man 9 Stunden bequem stehen und arbeiten kann; wie diese Schuhfabrik dem Untergang der Republik Jugoslawien zum Opfer fiel; wie deshalb auch die Arbeiterinnen und Arbeiter ihren Job verloren; wie durch die Wiederbelebung eines Mythos‘ Arbeitsplätze [in Kroatien] geschaffen werden können; wie ein Kunstereignis wie die documenta 14 der Motor dafür sein kann; wie man die Distribution der Schuhe an den ökonomischen Hintergrund der Konsumenten koppeln kann; wie der Begriff der Arbeit durch das Tragen von Schuhen thematisch werden kann – das alles und noch mehr zeigt ihre Arbeit. Die Künstlerin schreibt zu ihrem Projekt: Analoges lässt sich zum documenta-Bier „Sufferhead Original“ des Nigerianers Emeka Ogboh sagen. Das ist die Annäherung der Kunstausstellung an den Museumsshop – und das auf einer documenta, die sich der Kapitalismuskritik verschrieben hat. Knall Dir einen hinter die Birne und tue was Gutes für die Multi-Kulti-Welt. Wenn es denn nur so einfach wäre und die Welt schon besser würde, wenn wir sie mit Chili würzen. Auch das ist kein Highlight der documenta.

Analoges lässt sich zum documenta-Bier „Sufferhead Original“ des Nigerianers Emeka Ogboh sagen. Das ist die Annäherung der Kunstausstellung an den Museumsshop – und das auf einer documenta, die sich der Kapitalismuskritik verschrieben hat. Knall Dir einen hinter die Birne und tue was Gutes für die Multi-Kulti-Welt. Wenn es denn nur so einfach wäre und die Welt schon besser würde, wenn wir sie mit Chili würzen. Auch das ist kein Highlight der documenta.