Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen

Notizen 50-108

Wolfgang Vögele

50. Die Neurose des Schreibers (Barthes): Roland Barthes machte regelmäßig vom Vokabular der Psychoanalyse Gebrauch. Sein Denken eröffnet einen gangbaren Weg, um sich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Man kann das alles, was einem an digitalen Neuerungen begegnet, für normal und faszinierend halten. Wenn alles selbstverständlich ist, benötigt es keine Reflexion mehr, geschweige denn Veränderung. Man kann den umgekehrten Weg gehen und die neue digitale Wirklichkeit pessimistisch in den Untergang verdammen. Das wäre der Weg des Wahnsinns. Barthes schlägt einen dritten Weg vor, den der neurotischen Obsession.[38] Der Schreibende sucht nach dem Auffälligen, dem Ungewöhnlichen, der Möglichkeit zur Kritik: „Der Schriftsteller befindet sich immer auf dem blinden Fleck der Systeme, er treibt; er ist ein Joker, ein Mana, ein Nullpunkt, der Strohmann des Bridge; notwendig für den Sinn (den Kampf), aber selbst bar jedes festen Sinnes; sein Platz, sein (Tausch)-wert variiert je nach den Bewegungen der Geschichte, den taktischen Schlägen des Kampfes: man verlangt von ihm alles und/oder nichts.“[39] In der alten Kultur war der Schreibende der Feldherr, der als einziger den völligen Überblick besaß. In der neuen Kultur treibt er in allen möglichen Strudeln und Stromschnellen, digitalen und analogen, und er wartet darauf, dass er an einer Untiefe hängen bleibt, um sich daran abzuarbeiten.

50. Die Neurose des Schreibers (Barthes): Roland Barthes machte regelmäßig vom Vokabular der Psychoanalyse Gebrauch. Sein Denken eröffnet einen gangbaren Weg, um sich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Man kann das alles, was einem an digitalen Neuerungen begegnet, für normal und faszinierend halten. Wenn alles selbstverständlich ist, benötigt es keine Reflexion mehr, geschweige denn Veränderung. Man kann den umgekehrten Weg gehen und die neue digitale Wirklichkeit pessimistisch in den Untergang verdammen. Das wäre der Weg des Wahnsinns. Barthes schlägt einen dritten Weg vor, den der neurotischen Obsession.[38] Der Schreibende sucht nach dem Auffälligen, dem Ungewöhnlichen, der Möglichkeit zur Kritik: „Der Schriftsteller befindet sich immer auf dem blinden Fleck der Systeme, er treibt; er ist ein Joker, ein Mana, ein Nullpunkt, der Strohmann des Bridge; notwendig für den Sinn (den Kampf), aber selbst bar jedes festen Sinnes; sein Platz, sein (Tausch)-wert variiert je nach den Bewegungen der Geschichte, den taktischen Schlägen des Kampfes: man verlangt von ihm alles und/oder nichts.“[39] In der alten Kultur war der Schreibende der Feldherr, der als einziger den völligen Überblick besaß. In der neuen Kultur treibt er in allen möglichen Strudeln und Stromschnellen, digitalen und analogen, und er wartet darauf, dass er an einer Untiefe hängen bleibt, um sich daran abzuarbeiten.

51. Face to face (nostalgisches Intermezzo): Zu den meisten neuen digitalen Möglichkeiten lässt sich immer noch eine analoge Entsprechung finden: Ich klebe eine Briefmarke auf den handgeschriebenen Brief (statt Mail). Ich notiere Gedanken und Ereignisse mit dem Füller in ein Tagebuch (statt Blog). Ich treffe mich mit Freunden zum Abendessen, um mit ihnen zu diskutieren (statt Chat). Ich lese abends beim Glas Rotwein in einem guten Buch (statt Ebook). Ich gehe ins Kino (statt Streaming). Ich besuche ein Museum (statt des Google Arts Project). Ich besuche die Oper oder ein Konzert (statt Kopfhörer mit MP3). Ich spiele mit meinen Kindern Mah-Jongg (statt ein Game auf der X-Box). In dieser Perspektive bleibt so zwischen dem Digitalen und dem Analogen immer noch ein qualitativer Unterschied. Es mag sein, dass viele User zwischen der Lektüre eines Buches mit Papierseiten und der Lektüre eines Ebooks hin- und herwechseln und sich darüber nicht mehr viele Gedanken machen. Aber stets dann, wenn es um die Kommunikation mit anderen Menschen geht, macht es einen erheblichen Unterschied, ob ich meine Dialogpartner beim Sprechen auch sehen und so auch auf das reagieren kann, was sie mir nonverbal vermitteln, oder ob ich mit ihnen nur via Chat oder Smartphone verbunden bin. Dieser Unterschied ist auch auf religiöse Vollzüge anzuwenden. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Gottesdienst in einer Kirche als beteiligte Person besuche oder ob ich ihn im Internet oder im Fernsehen verfolge.

52. Privatsphäre: Niemand wird gezwungen, sich auf das Digitale einzulassen. Allerdings: Wer sich nicht vernetzt, bleibt privat und macht sich unsichtbar. Er isoliert sich selbst. Wer sich hineinwagt in Facebook, auf Twitter, Instagram oder sonst wo, wer seine Daten in der Cloud ablegt, der riskiert, dass andere heimlich mitlesen. Wo hört Privatsphäre auf, fängt Öffentlichkeit an? Wer sich in Öffentlichkeiten begibt, der muss sich auch sichtbar machen, ich finde: mit seinem „Klarnamen“, nicht mit einem Pseudonym oder einem Avatar auftreten. Wer mitdiskutieren will, steht in der reziproken Verpflichtung, sich ansprechbar zu machen, mit Name und Adresse. Dem widerspricht nicht die These, dass bestimmte Daten nur in den Bereich des Privaten bzw. befugter Dritter (zum Beispiel des Arztes, des Rechtsanwalts, des Verwaltungsbeamten etc.) gehören. Strikte Vertraulichkeit würde zum Beispiel für die schon lange projektierte Gesundheitskarte gelten, die sämtliche medizinischen Daten eines Patienten enthält. Die im ersten Rausch des Digitalen anvisierte größtmögliche Offenheit würde Gesellschaften schaden, das haben mittlerweile die meisten gemerkt. Es gilt, ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit zu finden.

52. Privatsphäre: Niemand wird gezwungen, sich auf das Digitale einzulassen. Allerdings: Wer sich nicht vernetzt, bleibt privat und macht sich unsichtbar. Er isoliert sich selbst. Wer sich hineinwagt in Facebook, auf Twitter, Instagram oder sonst wo, wer seine Daten in der Cloud ablegt, der riskiert, dass andere heimlich mitlesen. Wo hört Privatsphäre auf, fängt Öffentlichkeit an? Wer sich in Öffentlichkeiten begibt, der muss sich auch sichtbar machen, ich finde: mit seinem „Klarnamen“, nicht mit einem Pseudonym oder einem Avatar auftreten. Wer mitdiskutieren will, steht in der reziproken Verpflichtung, sich ansprechbar zu machen, mit Name und Adresse. Dem widerspricht nicht die These, dass bestimmte Daten nur in den Bereich des Privaten bzw. befugter Dritter (zum Beispiel des Arztes, des Rechtsanwalts, des Verwaltungsbeamten etc.) gehören. Strikte Vertraulichkeit würde zum Beispiel für die schon lange projektierte Gesundheitskarte gelten, die sämtliche medizinischen Daten eines Patienten enthält. Die im ersten Rausch des Digitalen anvisierte größtmögliche Offenheit würde Gesellschaften schaden, das haben mittlerweile die meisten gemerkt. Es gilt, ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit zu finden.

53. Aufmerksamkeitsblase: Zwischen Öffentlichkeit und Privatheit stellen sich zwei wichtige Fragen: Wie stelle ich mich selbst im virtuellen Raum dar? Welche Informationen aus dem digitalen Raum nehme ich auf? Jeder User schafft sich seinen eigenen kleinen Kosmos aus Informationen und Meinungen, aus dem er sich selten und dann auch nur träge herausbewegt. So entsteht – im neuesten Info-Techno-Slang – eine Blase der Aufmerksamkeit, welche die eigene Meinung schützt und bestätigt und das neugierige Ich kuschelig in die eigenen Überzeugungen einbettet. Störungen haben dabei keinen Vorrang mehr. Das war früher, in der vordigitalen Ära auch schon so: Wer täglich nur die Zeitung für kluge Köpfe oder die Frankfurter Rundschau las, wurde über die Jahre stets in dem bestätigt, was er sowieso schon wusste. Heute, in der digitalen Ära, ist es möglich, die Blase der eigenen Überzeugung mit sehr viel feineren Instrumenten zu stricken. Abweichendes und Unbequemes kann durch exakte Justierung der Zugangsmöglichkeiten und der Erreichbarkeit nur sehr viel schwerer den Weg ins subjektive Bewusstsein finden.

54. Self Marketing: Mit dem Internet ändert sich die Art und Weise der Selbstdarstellung. Wer sich bewirbt, braucht in vielen Berufen ein Blog, auf dem er Projekte und Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert. Der moralisierende Protestantismus ist ja ein alter Feind des Eigenlobs. Man empfiehlt dem glaubenden Ich, sich selbst nicht allzu sehr hervorzukehren. Die Person soll hinter den Inhalt zurücktreten. Das steckt noch in den alten Regeln protestantischer Moral: Du sollst in einer Predigt das Wort „Ich“ nicht benutzen. Du sollst den ersten Satz eines Briefes nicht mit dem Wort „ich“ anfangen, und wenn, dann nicht mit deinem Namen, sondern mit der neutralen Abkürzung „Vf.“. Du sollst dich, wenn du wissenschaftliche Aufsätze schreibst, nicht selbst zitieren. Im digitalen Zeitalter allerdings wird Aufmerksamkeit als Ware völlig anders behandelt als früher. Wer sich selbst nicht darstellt, wird nicht mehr wahrgenommen.

55. Die Söhne Noahs (Barthes): Menschen und User gehen nicht in ihrer oberflächlichen Erscheinung auf, genauso wenig in ihren Blogeinträgen oder Instagramfotos. Schreiben, Posten und Fotografieren umkreist auch Geheimnisse, derer sich derjenige, der schreibt oder postet, vielleicht gar nicht bewusst ist. Roland Barthes spielt auf die Geschichte Noahs an, der vom ersten neu gekelterten Wein nach der Sintflut betrunken in seinem Haus liegt. Die Söhne bedecken dann aus Scham seine Blöße – und bewahren damit sein Geheimnis (Gen 9), obwohl sie Noah dafür verflucht. Diese Geschichte ist erotisch konnotiert, und Barthes hat sie vermutlich gerade deswegen zitiert.[40] Für ihn hatte der wechselseitige Prozess von Schreiben und Lesen eine starke erotische Komponente, aber eben auch etwas Geheimnisvolles. Der Gedanke des Geheimnisses lässt sich auch ohne Erotik auf das Internet übertragen: Vieles, was ein User postet, verbirgt seine Person. Sein Geheimnis bleibt, trotz aller Offenheit, doch gewahrt.

56. Digital Natives: Die Älteren müssen sich an das Internet mit allen sozialen Medien gewöhnen; sie erinnern sich noch an das Telefon mit der Wählscheibe, an den Unterschied zwischen Orts- und Ferngesprächen, an Plattenspieler, Kassettenrecorder und Tonbänder, an das Konversationslexikon. Die meisten Jüngeren, die nach 1995 geboren sind, kennen nichts anderes mehr als die digital bestimmte Lebenswelt, was sie in der Folge dann auch zu einem unbefangeneren, lockereren Umgang mit den digitalen Medien bringt. Befürchtungen und Ängste der Älteren verstehen sie oft nicht. Wieso nicht Bücher bei Amazon und Kleidungsstücke bei Zalando bestellen? Wieso nicht das Mail-Konto bei Google einrichten, auch wenn niemand weiß, was Google mit den gelesenen Emails und den gesehenen Privatfotos anstellt? Hinter dem Streit über das Digitale verbirgt sich auch ein Generationenkonflikt. Was die Kirche angeht, so wird der Unterschied zwischen den Generationen schlagend deutlich an der Differenz zwischen Orgel, Gesangbuch, Chorälen auf der Seite der Kerngemeinde und Mikrofonen, Bands, per Beamer projizierten Liedtexten in den jüngeren Gemeinden, die sich meistens freikirchlich organisieren. Die neuerdings milieusensiblen kirchlichen Funktionäre starren sehnsüchtig auf die Digital Natives, in der Hoffnung, diese würden noch einmal vom Smartphone aufblicken und anfangen „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu singen.

56. Digital Natives: Die Älteren müssen sich an das Internet mit allen sozialen Medien gewöhnen; sie erinnern sich noch an das Telefon mit der Wählscheibe, an den Unterschied zwischen Orts- und Ferngesprächen, an Plattenspieler, Kassettenrecorder und Tonbänder, an das Konversationslexikon. Die meisten Jüngeren, die nach 1995 geboren sind, kennen nichts anderes mehr als die digital bestimmte Lebenswelt, was sie in der Folge dann auch zu einem unbefangeneren, lockereren Umgang mit den digitalen Medien bringt. Befürchtungen und Ängste der Älteren verstehen sie oft nicht. Wieso nicht Bücher bei Amazon und Kleidungsstücke bei Zalando bestellen? Wieso nicht das Mail-Konto bei Google einrichten, auch wenn niemand weiß, was Google mit den gelesenen Emails und den gesehenen Privatfotos anstellt? Hinter dem Streit über das Digitale verbirgt sich auch ein Generationenkonflikt. Was die Kirche angeht, so wird der Unterschied zwischen den Generationen schlagend deutlich an der Differenz zwischen Orgel, Gesangbuch, Chorälen auf der Seite der Kerngemeinde und Mikrofonen, Bands, per Beamer projizierten Liedtexten in den jüngeren Gemeinden, die sich meistens freikirchlich organisieren. Die neuerdings milieusensiblen kirchlichen Funktionäre starren sehnsüchtig auf die Digital Natives, in der Hoffnung, diese würden noch einmal vom Smartphone aufblicken und anfangen „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu singen.

57. Der digitale Idiot: Der Schriftsteller Botho Strauß hat die Figur des Idioten in die Diskussion über das Digitale eingeführt.[41] Nach der griechischen Etymologie bleibt der Idiot bei seinen eigenen Dingen, er bleibt privat; er muss sich nicht vernetzen. Er ist der Verweigerer des Digitalen, er konzentriert sich auf Gespräch, Buch, Lexikon, vor allem aber verweigert er sich der Mehrheitsmeinung, er schwimmt nicht mit im Strom der aktuellen Nachrichten, Meinungen und Weltanschauungen. Er misstraut allen öffentlichen Zuteilungen von Aufmerksamkeit. Damit aber isoliert er sich auch; er wird zu einer einsamen analogen Insel mitten in der Welt des Digitalen. Er ist verwandt mit der Figur des Zivilisationsflüchtlings, der sich auf den Bauernhof zurückzieht, um von Produkten seines Gartens und seines Stalls zu leben. Wer mit ihm reden will, muss ihm einen Brief schreiben, denn telefonisch oder elektronisch ist er nicht zu erreichen. Ich habe Sympathie für alle Intellektuelle, die sich kritisch gegenüber allen Mehrheitsmeinungen verhalten wollen, aber ich bin skeptisch gegenüber allen Formen von Isolation. Und genauso wie man die berechtigte Frage gestellt hat, ob es überhaupt möglich ist, aus der Zivilisation zu fliehen, so ist die Frage zu stellen, ob es überhaupt noch möglich ist, sich nicht auf das Digitale einzulassen.

58. Starren und Tippen: Wer Texte auf dem Bildschirm des Computers oder des Ebooks liest, hat digital alle Funktionen zur Verfügung, die auch dem Leser analoger Bücher zur Verfügung stehen: Er kann unterstreichen, Anmerkungen an den Rand notieren, Lesezeichen einlegen, aber alles nicht mehr mit dem Bleistift oder dem Zettel, sondern mit dem digitalen Ersatz[42]. Das muss gar nicht schlechter sein als in der analogen Welt, aber ich schätze es immer noch, ein Buch in die Hand zu nehmen, dass ich einmal richtig durchgearbeitet habe, mit gelben Post-it-Zetteln, Bleistift und den in lange Streifen gerissenen Zugbegleiter-Faltblättern der Deutschen Bundesbahn, wenn mir auf Reisen die Post-It-Zettel ausgegangen sind. Generell sind mir Bildschirme zu klein. Nach meiner Vorstellung müssten sie mindestens so groß sein, dass ich auf dem Bildschirm dieselbe Unordnung schaffen kann, wie auf dem Schreibtisch, denn wenn ich einen Essay oder eine Predigt schreibe, dann muss ich mehrere Quellen und freies, weißes Papier in mindestens zwei Fenstern, das eine für Notizen, das andere für den entstehenden Text, zur Verfügung haben. Flimmernde Bildschirme strengen die Augen an: Bei den neueren Modellen der Ebook-Reader ist das gut gelöst, bei den Bildschirmen für Computer sind gute Monitore immer noch sehr teuer, zumal wenn sie zusätzlich berührungsempfindlich sein sollen.

58. Starren und Tippen: Wer Texte auf dem Bildschirm des Computers oder des Ebooks liest, hat digital alle Funktionen zur Verfügung, die auch dem Leser analoger Bücher zur Verfügung stehen: Er kann unterstreichen, Anmerkungen an den Rand notieren, Lesezeichen einlegen, aber alles nicht mehr mit dem Bleistift oder dem Zettel, sondern mit dem digitalen Ersatz[42]. Das muss gar nicht schlechter sein als in der analogen Welt, aber ich schätze es immer noch, ein Buch in die Hand zu nehmen, dass ich einmal richtig durchgearbeitet habe, mit gelben Post-it-Zetteln, Bleistift und den in lange Streifen gerissenen Zugbegleiter-Faltblättern der Deutschen Bundesbahn, wenn mir auf Reisen die Post-It-Zettel ausgegangen sind. Generell sind mir Bildschirme zu klein. Nach meiner Vorstellung müssten sie mindestens so groß sein, dass ich auf dem Bildschirm dieselbe Unordnung schaffen kann, wie auf dem Schreibtisch, denn wenn ich einen Essay oder eine Predigt schreibe, dann muss ich mehrere Quellen und freies, weißes Papier in mindestens zwei Fenstern, das eine für Notizen, das andere für den entstehenden Text, zur Verfügung haben. Flimmernde Bildschirme strengen die Augen an: Bei den neueren Modellen der Ebook-Reader ist das gut gelöst, bei den Bildschirmen für Computer sind gute Monitore immer noch sehr teuer, zumal wenn sie zusätzlich berührungsempfindlich sein sollen.

59. Suchmaschine: Der analoge wissenschaftliche Detektiv musste wissen, wie er mit einer Bibliothek umgehen muss, um das Material zu finden, das ihn interessierte. Diese Fähigkeiten können immer noch von Nutzen sein, aber für heutige Recherchekunst besteht die entscheidende Fähigkeit darin, der Suchmaschine die richtigen Anfragen zu stellen, damit man nicht dauernd eine Unzahl irrelevanter Ergebnisse erhält. Es macht Sinn, neben dem allgegenwärtigen Google auch andere Suchmaschinen zu nutzen, im wissenschaftlichen Fall besonders diejenigen von Bibliotheken, weil bei ihnen sämtliche kommerziellen Antworten von vornherein wegfallen. Je genauer der Sucher weiß, was er will, desto genauer kann er auch die Tricks der Suchalgorithmen umgehen, die stets zu Konsum und Kaufen verleiten wollen.

59. Suchmaschine: Der analoge wissenschaftliche Detektiv musste wissen, wie er mit einer Bibliothek umgehen muss, um das Material zu finden, das ihn interessierte. Diese Fähigkeiten können immer noch von Nutzen sein, aber für heutige Recherchekunst besteht die entscheidende Fähigkeit darin, der Suchmaschine die richtigen Anfragen zu stellen, damit man nicht dauernd eine Unzahl irrelevanter Ergebnisse erhält. Es macht Sinn, neben dem allgegenwärtigen Google auch andere Suchmaschinen zu nutzen, im wissenschaftlichen Fall besonders diejenigen von Bibliotheken, weil bei ihnen sämtliche kommerziellen Antworten von vornherein wegfallen. Je genauer der Sucher weiß, was er will, desto genauer kann er auch die Tricks der Suchalgorithmen umgehen, die stets zu Konsum und Kaufen verleiten wollen.

60. Textverarbeitung: Früher wurden Texte geschrieben, heute werden sie ‚ver‘- oder ‚bearbeitet‘. Mit Hilfe von Textverarbeitungsprogrammen wie Word oder OpenOffice lassen sich Texte leichter konzipieren, schreiben, überarbeiten als früher. Insofern hat sich das Verhältnis von Ideenentwicklung, Aufschreiben und Verfassen verändert. Früher standen Ideen und Gliederung vor dem Aufschreiben, denn das Aufschreiben war aufwendig und manchmal mühselig, Korrekturen konnten nur unter Schwierigkeiten vorgenommen werden. Insofern mussten Texte, gleich ob Predigt, Essay oder Buch, vorher gut überlegt und konzipiert sein. Heute ist das nicht mehr nötig. Am Bildschirm ist das Umstellen von Passagen, das Korrigieren von Sätzen sehr viel leichter geworden. Neue Ideen können ohne weiteres während des Aufschreibens integriert werden. Und – leider ein gravierendes Manko – es ist auch sehr viel leichter geworden, Passagen fremder Autoren zu – sagen wir – „integrieren“, wobei genauso klar ist, dass auch schon in analogen Zeiten geschummelt wurde. Texte, bei denen es sonst nie zu erwarten war, wie z.B. theologische Seminararbeiten, enthalten zunehmend Bilder. Wer noch einen Vortrag ohne begleitende Powerpoint Präsentation hält, erntet mitleidiges Lächeln und wird bestaunt wie ein Oldtimer auf der Autobahn. Zu befürchten ist, dass auch Predigten bald von solchen Powerpoint Präsentationen begleitet sein werden.

61. Kopfhörer: Das Digitale verändert nicht nur das Schreiben und Lesen, sondern auch das Hören. Wer spazieren geht und dabei Kopfhörer trägt, schließt die Umwelt aus, von den tschilpenden Spatzen bis zu den Ästen der Buchen, die im Wind rauschen. Kopfhörer sind ein probates Mittel, sich von der natürlichen und sozialen Umwelt abzukapseln. Eltern, die ihre Söhne zur Hilfe beim Tischdecken bewegen wollen, können davon ein Lied singen; wobei dieses Abkapseln, heute gerne auch mit Rauschunterdrückung in der überfüllten Straßenbahn oder im vollbesetzten ICE durchaus seinen Sinn haben kann. Kopfhörer, iTunes und Spotify verändern auch sonst die Hörgewohnheiten. Die Schallplatte zielte auf ein Abhören mindestens einer Seite von vielleicht zwanzig Minuten Länge. Mit Hilfe von Spotify entstehen für den Hörer praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, sich seine eigenen Playlists zusammenzustellen. Jeder kann von der Gregorianik zum Rap und wieder zurück springen. Wer sich neue Lieder und Songs auf Spotify anhört, der will gleich in den ersten Sekunden gepackt werden, weil er sonst unweigerlich zum nächsten Song zappt. So ändert der Musik-Streamingdienst die Songkultur: Lange, vorbereitende Vorspiele verbieten sich die meisten Songwriter deshalb meist. Die musikalische Aufmerksamkeitsspanne hält für die drei bis vier Minuten eines Songs an. Wer älter wird und dann vom Rap auf Richard Wagner umsteigt, wird mit den drei bis vier Stunden einer seiner Opern Schwierigkeiten haben.

61. Kopfhörer: Das Digitale verändert nicht nur das Schreiben und Lesen, sondern auch das Hören. Wer spazieren geht und dabei Kopfhörer trägt, schließt die Umwelt aus, von den tschilpenden Spatzen bis zu den Ästen der Buchen, die im Wind rauschen. Kopfhörer sind ein probates Mittel, sich von der natürlichen und sozialen Umwelt abzukapseln. Eltern, die ihre Söhne zur Hilfe beim Tischdecken bewegen wollen, können davon ein Lied singen; wobei dieses Abkapseln, heute gerne auch mit Rauschunterdrückung in der überfüllten Straßenbahn oder im vollbesetzten ICE durchaus seinen Sinn haben kann. Kopfhörer, iTunes und Spotify verändern auch sonst die Hörgewohnheiten. Die Schallplatte zielte auf ein Abhören mindestens einer Seite von vielleicht zwanzig Minuten Länge. Mit Hilfe von Spotify entstehen für den Hörer praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, sich seine eigenen Playlists zusammenzustellen. Jeder kann von der Gregorianik zum Rap und wieder zurück springen. Wer sich neue Lieder und Songs auf Spotify anhört, der will gleich in den ersten Sekunden gepackt werden, weil er sonst unweigerlich zum nächsten Song zappt. So ändert der Musik-Streamingdienst die Songkultur: Lange, vorbereitende Vorspiele verbieten sich die meisten Songwriter deshalb meist. Die musikalische Aufmerksamkeitsspanne hält für die drei bis vier Minuten eines Songs an. Wer älter wird und dann vom Rap auf Richard Wagner umsteigt, wird mit den drei bis vier Stunden einer seiner Opern Schwierigkeiten haben.

62. Das Plappern des Textes (Barthes): Das Internet hat die Möglichkeiten, Musik zu hören, Texte zu lesen, Bilder und Videos zu sehen, erheblich erweitert. Aber es stellt sich die Frage, ob das auch die Qualität von Musik, Texten, Bildern und Videos angehoben hat. Roland Barthes schrieb schon 1973: „Man legt mir einen Text vor. Der Text langweilt mich. Man könnte sagen, er plappert. Dieses Plappern des Textes ist nur jener Sprachschaum, der sich aufgrund eines bloßen Schreibbedürfnisses bildet. Hier hat man es nicht mit Perversion zu tun, sondern mit Bedarf.“[43] Plappern bedeutet, dass der Verfasser kein Interesse an seinen Lesern hat. Vieles im Internet ist in diesem Sinne Plappern, geschrieben, fotografiert oder gefilmt, ohne an Leser, Qualität, Erkenntnisfortschritt zu denken. Wer sich darauf ganz einlässt, ertrinkt in der Bilderflut, in der Textflut, in der Videoflut, in der Flut an Blogposts. Plappern ist das Grundrauschen des Internet. Texte und Bilder bedeuten nichts mehr, dienen nicht mehr der Kommunikation, sie bedienen nur noch die Grundbedürfnisse eines Verfassers, der sich nicht für seine Leser interessiert. Später in Barthes‘ Text fällt das Stichwort der „Massenkultur“[44].

63. Digitale Nomaden: In der vordigitalen Zeit ging man zur Arbeit, verbrachte dort acht Stunden und mehr und ging dann wieder nach Hause. In der digitalen Zeit verwischt der Unterschied zwischen Privatem und Beruflichem (was Gemeindepfarrer schon länger kennen). Wer zuhause nach der Arbeit beim Abendessen sitzt, ist für berufliche Notfälle in jedem Fall erreichbar. Und einiges, nein, immer mehr, lässt sich ohne weiteres von zu Hause aus erledigen. Dafür sind nur ein Computer und ein Internet-Anschluss nötig. Mehrere Schritte weiter gehen digitale Nomaden, die den Unterschied zwischen Privatem und Beruflichem neu definiert haben. Sie erledigen ihre Arbeit ausschließlich am Laptop. Wo dieser aufgestellt wird, im Büro, zuhause oder an einem Sandstrand auf Mauritius, ist völlig gleichgültig. Teambesprechungen werden über Email, Chat und Skype erledigt. Arbeit bedeutet digitale Arbeit an Projekten. Sie wird nicht mehr notwendig am Firmensitz bzw. im Büro erledigt. Wenn sich der Trend verstärkt, kann das gravierende sozialgeographische Folgen haben.

64. Ebook: Der Ebook-Reader gewinnt unbestreitbar seine Vorteile auf Reisen, denn wer einen solchen besitzt, muss nicht mehr dicke Aktentaschen oder Rucksäcke schleppen. Auf der anderen Seite sieht auf dem Bildschirm des Ebooks jeder Text gleich aus, der spezifische Charakter des gedruckten, gebundenen und einfach ‚schönen‘ Buches geht verloren. Das gedruckte Buch besitzt der Leser, er kann es ins Regal stellen; das Buch als Ebook erwirbt er nur als Lizenz, die nicht übertragbar ist. Das hat Auswirkungen auf – private wie öffentliche – Bibliotheken (vgl. Nr. 30). Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Verkaufszahlen der neuen durchgesehenen, gedruckten Luther-Übersetzung der Bibel zu den Download-Zahlen für die kostenlos angebotene App verhalten. Meine eigene Erfahrung lautet: Ich nutze mittlerweile die Internetseite der Deutschen Bibelgesellschaft[45] häufiger als meine gebundenen und gedruckten Bibeln.

64. Ebook: Der Ebook-Reader gewinnt unbestreitbar seine Vorteile auf Reisen, denn wer einen solchen besitzt, muss nicht mehr dicke Aktentaschen oder Rucksäcke schleppen. Auf der anderen Seite sieht auf dem Bildschirm des Ebooks jeder Text gleich aus, der spezifische Charakter des gedruckten, gebundenen und einfach ‚schönen‘ Buches geht verloren. Das gedruckte Buch besitzt der Leser, er kann es ins Regal stellen; das Buch als Ebook erwirbt er nur als Lizenz, die nicht übertragbar ist. Das hat Auswirkungen auf – private wie öffentliche – Bibliotheken (vgl. Nr. 30). Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Verkaufszahlen der neuen durchgesehenen, gedruckten Luther-Übersetzung der Bibel zu den Download-Zahlen für die kostenlos angebotene App verhalten. Meine eigene Erfahrung lautet: Ich nutze mittlerweile die Internetseite der Deutschen Bibelgesellschaft[45] häufiger als meine gebundenen und gedruckten Bibeln.

65. Selfies: Wenn vieles am Internet Plappern (vgl. Nr. 62) ist, dann sind Selfies narzisstisches, visuelles Plappern. Dabei gehören Selfies zur Selbstdarstellung. Das eigene Gesicht vor dem Eiffelturm. Das eigene Gesicht vor dem Brandenburger Tor. Das eigene Ich in der Achterbahn. Das eigene Ich in festlicher Garderobe. Das eigene Ich in der Badehose. Die Welt vom Eiffelturm bis zum Sandstrand wird stets so gezeigt, dass das eigene Ich dabei ist. Been there – done that. Wenn Architekturstudenten des 19.Jahrhunderts auf die Grand Tour gingen, brachten sie Bände von Skizzenbüchern mit, die sie später als Ideenspeicher für ihre Planungen nutzten. In den Selfies lässt sich keine andere Funktion mehr entdecken als die der Zuordnung: Ich war auch schon da. Insofern unterscheidet sich das Selfie auch vom Porträt, gleich ob fotografiert oder gemalt. Denn das Porträt zielt auf Dauer, auf den visuellen und psychologischen Kern eines Menschen, während das – technisch sehr viel weniger anspruchsvoll – geschossene Selfie nur einen Augenblick wiedergibt.[46]

66. Disketten: Auch das digitale Zeitalter frisst sich selbst. Niemand erinnert sich an die empfindlichen 5 ¼ Zoll Disketten, auf die gerade einmal ein Viertel Megabyte passte und die Plastikkästen ähnlich den Karteikästen gehortet wurden. Die 5 ¼ Zoll Disketten wurden von den robusteren 3 ½ Zoll Disketten abgelöst, dann kamen brennbare CDs und DVDs. Heute wird beides kaum noch benutzt. An die Stelle all dieser Speichermedien sind USB-Sticks getreten, wenn man nicht gleich seine Dateien in der Cloud (vgl. Nr. 67) gelagert hat, von wo man sie, sofern ein Internet Anschluss vorhanden ist, überall abrufen kann. Die mit dem Digitalen verbundenen Gadgets verwandeln sich in atemberaubender Geschwindigkeit.

67. Cloud: Wer sich auf das Digitale einlässt, fängt an zu sammeln (vgl. Nr. 23). Früher sammelte man Bücher, Platten, CDs und DVDs in Regalen. Der digitale User sammelt Texte, Fotos, Audio- und Videodateien auf Festplatten, die regelmäßig Ärger machen, weil sie empfindlich sind und schnell kaputtgehen können. Sie müssen darum umständlich und zeitaufwendig gesichert werden. Deswegen kann man seine Dateien auch in die Weiten der Cloud auslagern, wobei sich kein User ganz sicher sein kann, wer dort in seinen Dateien mitliest. Aber ein Backup ist so nicht mehr nötig. Die Daten können nicht mehr verloren gehen.

67. Cloud: Wer sich auf das Digitale einlässt, fängt an zu sammeln (vgl. Nr. 23). Früher sammelte man Bücher, Platten, CDs und DVDs in Regalen. Der digitale User sammelt Texte, Fotos, Audio- und Videodateien auf Festplatten, die regelmäßig Ärger machen, weil sie empfindlich sind und schnell kaputtgehen können. Sie müssen darum umständlich und zeitaufwendig gesichert werden. Deswegen kann man seine Dateien auch in die Weiten der Cloud auslagern, wobei sich kein User ganz sicher sein kann, wer dort in seinen Dateien mitliest. Aber ein Backup ist so nicht mehr nötig. Die Daten können nicht mehr verloren gehen.

68. Streaming: Fernsehen früher war gebunden an Sendezeiten, jetzt löst sich das Programmschema auf. An die Stelle fester Sendezeiten tritt eine Mediathek, in der die meisten Sendungen unabhängig von Zeit und Ort abrufbar sind. Der Zuschauer ist nicht mehr daran gebunden, die Tagesschau um 20.00 Uhr zu sehen, er kann sie auch zu einem anderen, ihm genehmeren Zeitpunkt über Mediathek oder App abrufen. Wie bei der Musik stellen sich die Zuschauer mit Hilfe der Mediatheken und anderer Online-Dienste ihr eigenes Sendeprogramm zusammen. Der Zuschauer passt sich nicht mehr den Sendezeiten an. Altmodisch kommen Veranstaltungen daher, die an ein bestimmtes Zeitfenster gebunden sind, wie zum Beispiel der Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr. Es zeigt sich, dass sich gemeinsame, sozial geteilte Zeitstrukturen auflösen. Früher haben die Kirchen solche Zeitstrukturen zum Beispiel durch Gottesdienstläuten und Tagzeitengebet geschaffen[47]. Beides wird noch praktiziert, aber daneben treten zunehmend vollkommen plurale Zeitstrukturen. Es gehört zur eigenen Individualität, sich seine alltäglichen Zeitstrukturen zu schaffen und sie sich nicht mehr von anderen sozialen Institutionen (Fernsehen, Kirche etc.) vorgeben zu lassen. Leider geraten die Kirchen dabei immer stärker auf die konservative Seite. Man hat den Eindruck als wollten sie aus nostalgischen Gründen erhalten, was längst nicht mehr zu retten ist.

69. Stereotyp (Barthes): Große Bereiche des Internet sind verkommen zu Plapperei und Wiederholung. Es wiederholt, was alle schon kennen und was Barthes 1973 so formulierte: „Das Stereotype ist das Wort, das wiederholt wird ohne jede Magie, ohne jede Begeisterung, als wenn es natürlich wäre, als wenn, wie durch ein Wunder, dieses wiederkehrende Wort jedes Mal aus anderen Gründen angemessen wäre, als wenn das Imitieren nicht mehr als Imitation empfunden werden könnte: ein zwangloses Wort, das auf Konsistenz Anspruch erhebt und seine eigene Insistenz nicht kennt.“[48] Internet hat die Bedingungen des Zugangs zur Öffentlichkeit verschoben; es hat sie mit guten Gründen erheblich erleichtert. Aber diese Erleichterung bleibt ambivalent. Wenn alle alles posten, ist irgendwann nichts mehr interessant.

70. Serien: Die alteuropäische, analoge Welt hielt den epischen Roman zur Deutung der Gesellschaft bereit. Die Werke, die Balzac, Flaubert, Proust, Thomas Mann oder Thomas Wolfe[49] dabei schufen, lohnen noch heute die Lektüre. Aber mit dem Rückgang der Lesenden (s.o. Nr. 14), mit dem Wechsel von Lektüre zu Bildern und Video (s.o. Nr. 40) verlagert sich auch die umfassende Gesellschafts- und Wirklichkeitsdeutung auf andere Medien, im Moment vor allem auf Serien: Eine Serie wie die seit über 1000 Folgen laufende „Lindenstraße“ spiegelt (nicht: reflektiert) bestimmte soziale Entwicklungen. Man kann fragen, weshalb sich ausgerechnet Krimiserien in aller Welt so großer Beliebtheit erfreuen[50]. Serien wie „Mad Men“ oder „Game of Thrones“ offenbaren weit jenseits von Klischees und holzschnittartigen, psychologiefreien Figuren ein horizontales Erzählen, welches erst die Deutung der Komplexität des Lebens in digitalen und globalisierten Gesellschaften möglich macht, selbst wenn Digitalisierung und Globalisierung in den beiden genannten Serien überhaupt keine Rolle spielen. Auch in diesem Punkt besteht dringender Reflexionsbedarf für die Theologie, denn die Beliebtheit solchen seriellen, horizontalen Erzählens zeigt ein Bedürfnis nach Einbettung des eigenen Lebens. Das geschieht weder durch eine Konstruktion philosophischer Wahrheiten noch durch eine politisch-korrekte Tugendlehre sondern durch Groß-Erzählungen, die einen Rahmen zur Deutung eigenen Lebens bereitstellen. Wenn der Rahmen, der einst durch die Erzählungen der Bibel bereitgestellt wurde, zunehmend durch andere serielle Erzähldispositionen ersetzt wird, so ist theologischer Diskussionsbedarf gegeben.

71. Livestream: Vorbei ist die Zeit, als es wichtig war, an Kundgebungen, Parteitagen, Demonstrationen möglichst persönlich teilzunehmen. Die Bedeutung körperlicher Anwesenheit nimmt ab. Die User von heute sagen sich: Wenn ich das Ereignis im Internet im Livestream verfolge, dann habe ich einen sehr viel besseren Überblick, der Zuschauer erhält Redner und alles Wichtige in Großaufnahme auf den Bildschirm, und er kann nebenher Hemden bügeln, die Geschirrspülmaschine ausräumen oder WhatsApps schreiben. Auch diese Tendenz könnte Auswirkungen für Gottesdienst und Theologie haben. Und wissenschaftliche theologische Institute haben angefangen, die Vorträge, die dort stattfinden, nicht mehr nur als Texte in Zeitschriften oder Sammelbänden zu publizieren, sondern Videos oder Podcasts davon ins Netz zu stellen.[51]

72. Podcast: Über dem Gegensatz zwischen Bild und Text werden Audiodateien (s.o. Nr. 61) gelegentlich vergessen, obwohl der Podcast, eine Art Abonnement für Hördateien, gerade unter jüngeren Leuten eine erstaunliche Popularität gewonnen hat. Podcasts erinnern an die alten Zeiten, als der Kirchendiener über die Lautsprecheranlage Gottesdienste und Predigten auf Cassetten mitschnitt und dann bei älteren Menschen, die wegen Gehbehinderungen nicht mehr zum Gottesdienst kommen konnten, in den Briefkasten warf. Schaut man in den kirchlichen Bereich, wird dieses neue digitale Medium noch viel zu wenig ausgenutzt.

73. Siri, Alexa und andere Damen: Irgendwie müssen die Daten, Aufgaben, Aufträge, Texte in die Maschinen hineinkommen. Dafür braucht es Schnittstellen. Die Schreibmaschine (s.o. Nr. 1), der Füller (s.o. Nr. 19) waren die alten Methoden der Wahl. An ihre Stelle trat die Maus, mit deren Hilfe der User auf dem Bildschirm klickte. Dann kam der berührungsempfindliche Bildschirm, auf dem man mit dem Stift oder – noch besser – mit dem Finger wischte und tippte. An deren Stelle treten nun Stimme und Mikrophon. Die Maschine ist dabei zu lernen, Fragen und Aufforderungen von menschlichen Usern zu verstehen und umzusetzen. O.K. Google, spiel Musik von den Beatles! Siri, wann fährt die nächste Straßenbahn zum Hauptbahnhof? Kannst Du mir das beste Rezept für Spaghetti Bolognese ausdrucken? Der Gebrauch des Digitalen macht sich frei vom Umweg über Schreiben und Schrift. Das Tippen ist umständlich geworden. Aber weil das Tippen oder Aufschreiben keine Verzögerung mehr erzeugt, wird das Denken schneller, unmittelbarer, affektgeladener, aber gleichzeitig auch unreflektierter, unüberlegter, beliebiger, willkürlicher. Ich selbst bin wie andere bei den Lautsprechern noch sehr skeptisch.

73. Siri, Alexa und andere Damen: Irgendwie müssen die Daten, Aufgaben, Aufträge, Texte in die Maschinen hineinkommen. Dafür braucht es Schnittstellen. Die Schreibmaschine (s.o. Nr. 1), der Füller (s.o. Nr. 19) waren die alten Methoden der Wahl. An ihre Stelle trat die Maus, mit deren Hilfe der User auf dem Bildschirm klickte. Dann kam der berührungsempfindliche Bildschirm, auf dem man mit dem Stift oder – noch besser – mit dem Finger wischte und tippte. An deren Stelle treten nun Stimme und Mikrophon. Die Maschine ist dabei zu lernen, Fragen und Aufforderungen von menschlichen Usern zu verstehen und umzusetzen. O.K. Google, spiel Musik von den Beatles! Siri, wann fährt die nächste Straßenbahn zum Hauptbahnhof? Kannst Du mir das beste Rezept für Spaghetti Bolognese ausdrucken? Der Gebrauch des Digitalen macht sich frei vom Umweg über Schreiben und Schrift. Das Tippen ist umständlich geworden. Aber weil das Tippen oder Aufschreiben keine Verzögerung mehr erzeugt, wird das Denken schneller, unmittelbarer, affektgeladener, aber gleichzeitig auch unreflektierter, unüberlegter, beliebiger, willkürlicher. Ich selbst bin wie andere bei den Lautsprechern noch sehr skeptisch.

74. Internet der Dinge: Begriffe haben ja oft ihre ganz eigene Suggestivkraft, ähnlich einer Aura. Beim Internet der Dinge erscheinen vor dem geistigen Auge Toaster, die mit dem Radio reden, und Kühlschränke, die im Supermarkt Bestellungen aufgeben. Im Moment sind die visionären, techno-utopischen Träume keineswegs verwirklicht, aber wer je im Straßenverkehr ein selbstfahrendes Auto gesehen und die Fortschritte bestaunt hat, die Technik und Wissenschaft in den letzten Jahren gemacht haben, der wundert sich über wenige Veränderungen.

74. Internet der Dinge: Begriffe haben ja oft ihre ganz eigene Suggestivkraft, ähnlich einer Aura. Beim Internet der Dinge erscheinen vor dem geistigen Auge Toaster, die mit dem Radio reden, und Kühlschränke, die im Supermarkt Bestellungen aufgeben. Im Moment sind die visionären, techno-utopischen Träume keineswegs verwirklicht, aber wer je im Straßenverkehr ein selbstfahrendes Auto gesehen und die Fortschritte bestaunt hat, die Technik und Wissenschaft in den letzten Jahren gemacht haben, der wundert sich über wenige Veränderungen.

75. Das Moderne (Barthes): Wer sich auf das Digitale einlässt, den beschleicht nahezu unvermeidlich das Gefühl, sich stets dem Neueren, Moderneren auszuliefern, ohne in einem Moment des Verweilens die reflektierende Frage stellen zu können, ob das Neue wirklich das Bessere ist. Das Vorurteil suggeriert ein bleibendes stabiles Ungleichgewicht zugunsten des Neuen, Aufregenden, Unbekannten. Das Alte, Gewohnte, Bewährte bleibt auf der Strecke. Das wusste Roland Barthes schon 1973: „Das Neue ist keine Mode, es ist ein Wert, die Grundlage jeder Kritik: unsere Wertung der Welt hängt nicht mehr, wenigstens nicht mehr direkt wie bei Nietzsche, vom Gegensatz zwischen dem Vornehmen und dem Pöbelhaften ab, sondern vom Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen (…). Um der Entfremdung der gegenwärtigen Gesellschaft entgehen zu können, haben wir nur ein Mittel: die Flucht nach vorn: jede alte Sprache wird sofort kompromittiert, und jede Sprache wird alt, sobald sie wiederholt wird.“[52] Barthes optierte für eine neue Sprache, die sich vom Gewohnten und Routinierten befreit. Sein Argument trifft in der Gegenwart in einem sehr viel umfassenderen Sinn: Nicht nur im Bereich der Sprache, sondern in der Wirklichkeit überhaupt gilt das Neue grundsätzlich als das Bessere. Und das - wie der bereits erwähnte Tristan Garcia[53] herausgearbeitet hat – Folgen für das Individuum, seine Lebenswelt, seinen Alltag und seine Routinen.

76. Early Adopter: Jede Epoche hat ihre idealtypischen Figuren, die Aufklärung den revolutionären Intellektuellen, die Romantik den Träumer, die Industrialisierung den kapitalistischen Unternehmer. In der Moderne rücken der intensive Mensch (Garcia) und der Early Adopter in diese Position ein. Early Adopter benötigen stets das neueste technische Gadget, auch wenn es nur holprig und fehlerhaft funktioniert. Sie holen technologische Zukunft in die Gegenwart und verstehen sich als Avantgarde des Digitalen, meist ohne Reflexion darüber, ob technische Neuerungen einen Nutzen besitzen oder nicht. Sie lassen sich nicht davon entmutigen, dass sie den Preis bezahlen müssen, unausgereifte Produkte wiederholt zum Kundendienst zu schicken. Umso lieber streichen sie den Gewinn sozialen Prestiges ein: Sie werden dafür bewundert, dass sie schon nutzen, worin sich die Bewunderer, alle technisch nicht so versierten User des Digitalen, erst noch einarbeiten müssen. Für solche Early Adopter besteht die Option des Abwartens, bis ein Gerät technisch ausgereift ist, nicht mehr. Im Gottesdienst oder in der klerikalen Bürokratie taucht dieser Menschentypus selten auf.

76. Early Adopter: Jede Epoche hat ihre idealtypischen Figuren, die Aufklärung den revolutionären Intellektuellen, die Romantik den Träumer, die Industrialisierung den kapitalistischen Unternehmer. In der Moderne rücken der intensive Mensch (Garcia) und der Early Adopter in diese Position ein. Early Adopter benötigen stets das neueste technische Gadget, auch wenn es nur holprig und fehlerhaft funktioniert. Sie holen technologische Zukunft in die Gegenwart und verstehen sich als Avantgarde des Digitalen, meist ohne Reflexion darüber, ob technische Neuerungen einen Nutzen besitzen oder nicht. Sie lassen sich nicht davon entmutigen, dass sie den Preis bezahlen müssen, unausgereifte Produkte wiederholt zum Kundendienst zu schicken. Umso lieber streichen sie den Gewinn sozialen Prestiges ein: Sie werden dafür bewundert, dass sie schon nutzen, worin sich die Bewunderer, alle technisch nicht so versierten User des Digitalen, erst noch einarbeiten müssen. Für solche Early Adopter besteht die Option des Abwartens, bis ein Gerät technisch ausgereift ist, nicht mehr. Im Gottesdienst oder in der klerikalen Bürokratie taucht dieser Menschentypus selten auf.

77. Postfaktisch: In der vordigitalen Welt – so das Vorurteil – konnte man sich auf ein Ensemble von Fakten der „wirklichen“ Welt einigen. Zwar existierten die berühmten ‚Sachzwänge‘, hinter denen Bürokratien Untätigkeit und Inkompetenz verbergen konnten. Dennoch existierte ein starker Habitus, insbesondere bei Journalisten, die Differenz zwischen der Äußerung von Meinungen und dem Aufzählen oder Beschreiben von Fakten zu beachten.

78. Zwei und Zwei macht Vier: Heute ist die „Welt der Fakten“ verloren gegangen. Der Konsens darüber, wenn es ihn denn je gegeben hat, ist geschrumpft. An seine Stelle ist eine Vielzahl von wechselnden Überzeugungsinseln („Blasen“, s.o. Nr.53) getreten, die alle mit denselben Wahrheitsansprüchen auftreten. Die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Nicht-Wahrheit, zwischen Überzeugung und Täuschung ist stark verschwommen. User leben zunehmend allein für sich in einer Blase von Meinung, Zustimmung und Selbstbestätigung. In der Komfortzone des eigenen Bubbles lässt es sich normalerweise bequem aushalten. Freiwillig kommt niemand gern heraus, wenn das Set seiner Meinungen und Überzeugungen in Gefahr ist, aufzubrechen und an der Wirklichkeit zu zerschellen. Neben Fakten treten ‚alternative‘ Fakten, neben Nachrichten die „fake news“. Der Referenzpunkt des Objektiven ist verlorengegangen. Es gibt vielleicht keine Wahrheit mehr, die nicht gleichzeitig eine Meinung wäre. Wem das zu postmodern klingt, der versuche, einen Populisten von seinen Irrtümern zu überzeugen.

79. Politisch korrekt: Man kann versuchen, Wahrheit zu erzwingen, durch Geduld, durch Nörgelei, durch die Etablierung verbindlicher Sprachregelungen. Das ist die Idee politischer Korrektheit, um die Wahrheit durch Macht und angebliche Mehrheiten herbeizuzwingen. Die Verluste an Gedanken- und Meinungsfreiheit nimmt man um des hehren Zieles willen in Kauf, im Übrigen auch den Verlust historischen Bewusstseins. Darüber wäre sehr viel mehr zu sagen. Hier interessiert allein der Aspekt, dass solche Konflikte durch das Aufkommen der digitalen Medien multipliziert und – man muss das so sagen – aufgebauscht werden. Man denke an die unsägliche Auseinandersetzung um ein angeblich antifeministisches Gedicht Eugen Gomringers, das auf eine Wand einer Berliner Hochschule gemalt worden war.

79. Politisch korrekt: Man kann versuchen, Wahrheit zu erzwingen, durch Geduld, durch Nörgelei, durch die Etablierung verbindlicher Sprachregelungen. Das ist die Idee politischer Korrektheit, um die Wahrheit durch Macht und angebliche Mehrheiten herbeizuzwingen. Die Verluste an Gedanken- und Meinungsfreiheit nimmt man um des hehren Zieles willen in Kauf, im Übrigen auch den Verlust historischen Bewusstseins. Darüber wäre sehr viel mehr zu sagen. Hier interessiert allein der Aspekt, dass solche Konflikte durch das Aufkommen der digitalen Medien multipliziert und – man muss das so sagen – aufgebauscht werden. Man denke an die unsägliche Auseinandersetzung um ein angeblich antifeministisches Gedicht Eugen Gomringers, das auf eine Wand einer Berliner Hochschule gemalt worden war.

80. Das neue Jerusalem - Silicon Valley: Religionen haben alle ihre eigenen heiligen Orte: Jerusalem, Mekka, Rom. Für die intensiven Menschen, die vom Digitalen fasziniert sind, ist das Silicon Valley in Kalifornien zum neuen Jerusalem geworden. Von dort kommen die neuen technischen Gadgets, die neue Software, aber auch die damit verbundene Philosophie, eine Mischung aus New Age, Transhumanismus und intensivem Leben. Das neue Jerusalem steht aber auch schon in der literarischen Kritik. Dave Eggers hat das Silicon Valley als Wiederauflage von George Orwells „1984“ beschrieben[54]. Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher beschrieb in seinem – überschätzten – Roman „Kraft“[55] einen suizidalen Kulturphilosophen und Rhetorikprofessor, der nach Besuchen im Valley daran scheitert, einen Essay zur sozialphilosophischen Diagnose der Gegenwart zu schreiben. Literatur nimmt die neue digitale Kultur zum einen mit einem gewissen Unbehagen wahr, zum anderen aber gesteht sie indirekt ein, dass ihr die Deutungsmuster zum Verstehen der digitalen Dimension noch fehlen. Trotzdem: Studenten der Kulturwissenschaften, die gerade ihren Master gemacht haben, sehnen sich danach, im „Valley“ ein Praktikum zu machen.

81. Tweets: Das Digitale verändert die Funktionen des Schriftlichen, wenn es sie (s.o. Nr. 73) nicht sogar ganz abschafft. Texte sind allgemein kürzer geworden. Vor Bleiwüsten warnen die Marketingfachleute ausdrücklich! Dem entspricht Twitter als Kurznachrichtendienst im wahren Sinne des Wortes, lang genug für Stimmungen, zu kurz für Argumente. Ich selbst habe mich damit noch nie anfreunden können, auch wenn es Beispiele gibt, in denen die funkelnde Nähe von Aphorismen und Tweets virtuos vorgeführt wird.[56] Es kann eine Herausforderung sein, kurz, prägnant, treffend zu formulieren. Das ganze Elend der Tweets manifestiert sich jedoch in den Mitteilungen, mit denen der gegenwärtige Inhaber des Präsidentenamtes der USA sich der Öffentlichkeit mitteilt.[57]

82. Wie zeige ich mich im Netz?Am gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten mit den blondierten Haaren kann man ablesen, zu welch chaotischer Kommunikation und Reflexion das permanente und unbedachte Absondern von Nachrichten führt. Wer darüber nachdenkt, in welcher Gestalt er in der virtuellen Welt präsent sein will, kann wählen zwischen unterschiedlichen digitalen Modi und Plattformen (Blog, Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube), je nachdem ob er Fotos, Filme oder Texte, ob er Berufliches oder Privates oder das, was er als Hobby betreibt, öffentlich machen will. Ich selbst bevorzuge den Blog[58] auf dem ich Links für eigene Essays und Predigten, Seminarpläne und Vortragsankündigungen sowie vor allem Fotos einstelle, allerdings keine Fotos von Freunden und Familie. Das in der Regel kostenlose, dann aber mit begrenzten Upload-Möglichkeiten versehene Blog ist ein einfach zu handhabendes digitales Werkzeug, für das weder große Einarbeitung noch viel zeitlicher Aufwand nötig sind. In der Theologie wird weiterhin das Gedruckte gegenüber dem Digitalen bevorzugt, auch wenn einzelne Theologen neuerdings Seiten mit den Dateien eigener Texte und Bücher eingerichtet haben[59]. Bisher bleibt das noch eine Ausnahme, allerdings ist auf diesem Gebiet vieles im Fluss. Viele Gemeinden sind mit Websites oder einer Facebook-Seite im Netz präsent, aber es nützt solche eine Präsenz wenig, wenn sie nicht gepflegt und belebt wird. Wer chattet schon gerne mit einem toten Briefkasten? Es ist möglich, mit der Frage nach der Dar- und Vorstellung der eigenen Person ganz pragmatisch umzugehen. Der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm theologisiert die Frage der Selbstdarstellung mit einer ganzen Reihe von Unterstellungen, wenn er schreibt: „Im Netz verwirklicht sich der Traum, ein anderes Bild von sich zu zeigen, als dies in der körperlichen Welt möglich ist; in ein Anderssein zu entfliehen. Die Theologie gibt gegenüber diesem Bedürfnis mit ihren eschatologischen Überlegungen ihre ganz spezifische Antwort. Wenn aus dem Andersseinwollen jedoch ein Andersseinmüssen wird und die Unzufriedenheit mit der eigenen Existenz zur Selbstablehnung führt, weil man dem medial aufoktroyierten Ideal nicht genügen kann, wird in säkularer Gestalt die von Martin Luther existenziell durchlittene und theologisch reflektierte Verzweiflung des Menschen unter dem Gesetz sichtbar.“[60] Das ist nach meiner Überzeugung der misslungene Versuch, die neuen Entwicklungen des Digitalen in die alten Konventionen einer lutherischen Sünden- und Rechtfertigungstheologie einzuzeichnen. Misslungen ist dieser Versuch, weil er das ganz unverzichtbare Thema der Selbstdarstellung im virtuellen Raum sofort auf das Dual von Sünde und Rechtfertigung einengt.

82. Wie zeige ich mich im Netz?Am gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten mit den blondierten Haaren kann man ablesen, zu welch chaotischer Kommunikation und Reflexion das permanente und unbedachte Absondern von Nachrichten führt. Wer darüber nachdenkt, in welcher Gestalt er in der virtuellen Welt präsent sein will, kann wählen zwischen unterschiedlichen digitalen Modi und Plattformen (Blog, Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube), je nachdem ob er Fotos, Filme oder Texte, ob er Berufliches oder Privates oder das, was er als Hobby betreibt, öffentlich machen will. Ich selbst bevorzuge den Blog[58] auf dem ich Links für eigene Essays und Predigten, Seminarpläne und Vortragsankündigungen sowie vor allem Fotos einstelle, allerdings keine Fotos von Freunden und Familie. Das in der Regel kostenlose, dann aber mit begrenzten Upload-Möglichkeiten versehene Blog ist ein einfach zu handhabendes digitales Werkzeug, für das weder große Einarbeitung noch viel zeitlicher Aufwand nötig sind. In der Theologie wird weiterhin das Gedruckte gegenüber dem Digitalen bevorzugt, auch wenn einzelne Theologen neuerdings Seiten mit den Dateien eigener Texte und Bücher eingerichtet haben[59]. Bisher bleibt das noch eine Ausnahme, allerdings ist auf diesem Gebiet vieles im Fluss. Viele Gemeinden sind mit Websites oder einer Facebook-Seite im Netz präsent, aber es nützt solche eine Präsenz wenig, wenn sie nicht gepflegt und belebt wird. Wer chattet schon gerne mit einem toten Briefkasten? Es ist möglich, mit der Frage nach der Dar- und Vorstellung der eigenen Person ganz pragmatisch umzugehen. Der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm theologisiert die Frage der Selbstdarstellung mit einer ganzen Reihe von Unterstellungen, wenn er schreibt: „Im Netz verwirklicht sich der Traum, ein anderes Bild von sich zu zeigen, als dies in der körperlichen Welt möglich ist; in ein Anderssein zu entfliehen. Die Theologie gibt gegenüber diesem Bedürfnis mit ihren eschatologischen Überlegungen ihre ganz spezifische Antwort. Wenn aus dem Andersseinwollen jedoch ein Andersseinmüssen wird und die Unzufriedenheit mit der eigenen Existenz zur Selbstablehnung führt, weil man dem medial aufoktroyierten Ideal nicht genügen kann, wird in säkularer Gestalt die von Martin Luther existenziell durchlittene und theologisch reflektierte Verzweiflung des Menschen unter dem Gesetz sichtbar.“[60] Das ist nach meiner Überzeugung der misslungene Versuch, die neuen Entwicklungen des Digitalen in die alten Konventionen einer lutherischen Sünden- und Rechtfertigungstheologie einzuzeichnen. Misslungen ist dieser Versuch, weil er das ganz unverzichtbare Thema der Selbstdarstellung im virtuellen Raum sofort auf das Dual von Sünde und Rechtfertigung einengt.

83. Gefällt mir: Der User zeigt sich nicht nur im Internet. Er bewertet auch die Beiträge anderer – oft nur auf eine sehr simple Weise: Gefällt mir – gefällt mir nicht. Daumen hoch – Daumen runter. Herzchen oder das Zorn-Emoji. Das Like stellt eine, wenn auch noch so oberflächliche, Verbindung her. Nach meiner Erfahrung schweigen viele Facebook Freunde und Instagram User sehr hartnäckig, verteilen nicht einmal Likes. Die Steigerung des Likes ist der Kommentar, die Steigerung des Kommentars ist die Diskussion. Innerhalb der klerikalen Bürokratie heißt das Like verbreitet „Wertschätzung“, und es ist nach meiner Erfahrung ein sicherer Indikator dafür, dass die inhaltliche Ausführung der Wertschätzung übertrieben ist. Einschätzungen und Wertschätzungen bleiben eben ambivalent und können sich sehr, sehr schnell ändern.

83. Gefällt mir: Der User zeigt sich nicht nur im Internet. Er bewertet auch die Beiträge anderer – oft nur auf eine sehr simple Weise: Gefällt mir – gefällt mir nicht. Daumen hoch – Daumen runter. Herzchen oder das Zorn-Emoji. Das Like stellt eine, wenn auch noch so oberflächliche, Verbindung her. Nach meiner Erfahrung schweigen viele Facebook Freunde und Instagram User sehr hartnäckig, verteilen nicht einmal Likes. Die Steigerung des Likes ist der Kommentar, die Steigerung des Kommentars ist die Diskussion. Innerhalb der klerikalen Bürokratie heißt das Like verbreitet „Wertschätzung“, und es ist nach meiner Erfahrung ein sicherer Indikator dafür, dass die inhaltliche Ausführung der Wertschätzung übertrieben ist. Einschätzungen und Wertschätzungen bleiben eben ambivalent und können sich sehr, sehr schnell ändern.

84. Der digital authentische Bürger, der Troll und die Social Bots: Fragen an der Schnittstelle zwischen Digitalität und Anthropologie tauchten in diesem Essay schon mehrfach auf: der Mensch als Persönlichkeit, als Schreibender, als Leser, als User des Digitalen (s.o. Nr. 40). Zu ihm kommt noch der authentische digitale Bürger. An die Stelle der Persönlichkeit mit Würde tritt der User, und an die Stelle des Users tritt der authentische digitale Bürger. Im Internet tritt er auf mit Klarnamen, Emailadresse; er hält sich an die Netiquette und befleißigt sich eines demokratischen Habitus, irgendwo zwischen Toleranz, Meinungsstärke und Zuhörenkönnen. Dieser authentische digitale Mensch wird mit zwei Gegentypen konfrontiert. Der erste Gegentyp ist der Troll, der Stänkerer, der durch übertriebene Kritik und Unsachlichkeit auffällt und fake news (s.o. Nr. 77-79) verbreitet. Der zweite Gegentyp ist kein Mensch mehr, sondern gehört einer primitiven Form künstlicher Intelligenz an. Längst erstellen Social Bots Kommentare und Likes, im Interesse bestimmter politischer Meinungen oder bestimmter Produkte. Sie tragen dazu bei, die Grenzen zwischen den Fake News und dem Authentischen weiter verschwimmen zu lassen.

84. Der digital authentische Bürger, der Troll und die Social Bots: Fragen an der Schnittstelle zwischen Digitalität und Anthropologie tauchten in diesem Essay schon mehrfach auf: der Mensch als Persönlichkeit, als Schreibender, als Leser, als User des Digitalen (s.o. Nr. 40). Zu ihm kommt noch der authentische digitale Bürger. An die Stelle der Persönlichkeit mit Würde tritt der User, und an die Stelle des Users tritt der authentische digitale Bürger. Im Internet tritt er auf mit Klarnamen, Emailadresse; er hält sich an die Netiquette und befleißigt sich eines demokratischen Habitus, irgendwo zwischen Toleranz, Meinungsstärke und Zuhörenkönnen. Dieser authentische digitale Mensch wird mit zwei Gegentypen konfrontiert. Der erste Gegentyp ist der Troll, der Stänkerer, der durch übertriebene Kritik und Unsachlichkeit auffällt und fake news (s.o. Nr. 77-79) verbreitet. Der zweite Gegentyp ist kein Mensch mehr, sondern gehört einer primitiven Form künstlicher Intelligenz an. Längst erstellen Social Bots Kommentare und Likes, im Interesse bestimmter politischer Meinungen oder bestimmter Produkte. Sie tragen dazu bei, die Grenzen zwischen den Fake News und dem Authentischen weiter verschwimmen zu lassen.

85. Verlust von Subjekt und Objekt (Barthes): Man kann viel über Selbstdarstellung und Kommunikation mit anderen im Internet reden (s.o. Nr. 81-82). Barthes erkannte am Beispiel von Texten schon 1973 etwas, was sich im virtuellen Raum sehr viel stärker bemerkbar macht. Wenn Texte als Gewebe verstanden werden, dann löst sich die alte Unterscheidung von Autor, Leser und Inhalt auf. Es kommt nicht mehr auf Produktion (Autor) und Rezeption (Leser) an, sondern nur noch auf die Texte, die sich zu einem unendlichen Gewebe verdichten: „Der Text macht das grammatikalische Verhalten ungültig: er ist das undifferenzierte Auge, von dem ein exaltierter Autor spricht (Angelus Silesius): Das Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das er mich sieht.“[61] Mit dem Internet erweitern sich diese verschwimmenden Grenzen: die Grenze zwischen Leser und Schreiber, Fotograf und Betrachter löst sich auf. Alle sind alles zugleich: Schreibende und Lesende, Betrachter und Betrachtete, Wahrnehmende und Wahrgenommene.

85. Verlust von Subjekt und Objekt (Barthes): Man kann viel über Selbstdarstellung und Kommunikation mit anderen im Internet reden (s.o. Nr. 81-82). Barthes erkannte am Beispiel von Texten schon 1973 etwas, was sich im virtuellen Raum sehr viel stärker bemerkbar macht. Wenn Texte als Gewebe verstanden werden, dann löst sich die alte Unterscheidung von Autor, Leser und Inhalt auf. Es kommt nicht mehr auf Produktion (Autor) und Rezeption (Leser) an, sondern nur noch auf die Texte, die sich zu einem unendlichen Gewebe verdichten: „Der Text macht das grammatikalische Verhalten ungültig: er ist das undifferenzierte Auge, von dem ein exaltierter Autor spricht (Angelus Silesius): Das Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das er mich sieht.“[61] Mit dem Internet erweitern sich diese verschwimmenden Grenzen: die Grenze zwischen Leser und Schreiber, Fotograf und Betrachter löst sich auf. Alle sind alles zugleich: Schreibende und Lesende, Betrachter und Betrachtete, Wahrnehmende und Wahrgenommene.

86. Bullshit: Im virtuellen Raum des Internet findet sich auch alles, was einen verlockt, wichtige Arbeiten zu verschieben, alles für Zeitvertreib im schlechtesten, aber wahren Sinn des Wortes, alles, was die Zeit totschlägt. Exemplarisch stehen dafür – Katzenvideos.

86. Bullshit: Im virtuellen Raum des Internet findet sich auch alles, was einen verlockt, wichtige Arbeiten zu verschieben, alles für Zeitvertreib im schlechtesten, aber wahren Sinn des Wortes, alles, was die Zeit totschlägt. Exemplarisch stehen dafür – Katzenvideos.

87. Das Internet vergißt nichts:

Langsam verlieren sich im Internet Aufbruchsstimmung und Jugendlichkeitswahn. Die Zahl der Nicht-User nimmt ab. Das Durchschnittsalter der User nimmt zu. Das Internet ist eine Plattform für Kommunikation und Austausch, gleichzeitig ist es eine gigantische Bibliothek an Texten, Fotos, Videos und anderen Dokumenten. Es wird nicht mehr lange dauern, da werden im Zuge der Open Access Politik wissenschaftliche Aufsätze und Bücher besser im Internet als in einer normalen Bibliothek zugänglich sein. Dissertationen zum Beispiel sind oft schon als pdf-Dateien auf den Servern der Universitätsbibliotheken zugänglich. Dasselbe gilt für ausgewählte wissenschaftliche Aufsätze. Wissenschaftler haben angefangen, ihre vergriffenen Texte auf eigenen Websites verfügbar zu machen. Allerdings kann diese in das Internet einbegriffene Sammelwut auch negative Folgen haben: Wer, auf welcher Plattform auch immer, Kommentare, Fotos, Texte postet und dabei seinen Klarnamen benutzt, muss damit rechnen, dass solche Posts auch von Vorgesetzten, Personalchefs, Kollegen oder Freunden gelesen werden. Wenn es sich um beleidigende Kommentare o.ä. handelt, kann das Folgen haben. Jeder muss sich also überlegen, was er postet und von sich preisgibt.

Und es stellt sich weiter die Frage, was mit den Konten, Accounts, Blogs von Menschen geschieht, die gestorben sind. Die Erben müssen auch den digitalen Nachlass verwalten: Was wird gelöscht? Was bleibt online? Wenn das geschehen soll, wie kommen die Angehörigen an die Passwörter, um solche Konten aufzulösen? Um bei solchen Fragen behilflich zu sein, bildet sich gerade eine neue digitale Branche heraus, genannt „Digital Afterlife Industry“.[62] Sie will Geld mit dem Geschäftsmodell verdienen, die Erinnerungen an Verstorbene digital zu bewahren und zu präsentieren. So entsteht eine neue Art von Ewigkeit: Der physische Körper verbrennt zu Asche oder verrottet im Sarg. Nach zwanzig oder dreißig Jahren Liegezeit werden in der Regel die Gräber, auch diejenigen mit Urnen, aufgelöst. Für die Erinnerungsseiten im Internet muss das nicht gelten. Wird man sich in hundert Jahren auf digitale Spaziergänge begeben können, bei denen man Millionen von nie oder selten aufgerufenen Erinnerungsseiten betritt?

88. Der digital-klerikale Komplex: Die Kirchen folgen den Menschen in die digitalen Weiten. Gemeinden, Pfarrer, Kirchenbezirke haben Blogs, Präsenzen, Websites eingerichtet. Aber manche Facebook-Seiten von Gemeinden und Kirchenbezirken wirken wie die Friedhöfe, von denen gerade die Rede war: Die letzten Veranstaltungshinweise sind drei Jahre alt, Kommunikation findet nicht statt. Man erliegt dem Irrtum, bloße Präsenz ohne Aktivität, Engagement und Kommunikation genüge. In den Kirchen sammeln sich sowohl die Verächter des Digitalen als auch seine stärksten Propagandisten: Man kann die Tagzeitengebete mit einer App auf dem Smartphone aufrufen, sich Predigten, Liturgien, Gottesdienstentwürfe herunterladen, dazu Denkschriften, Hirtenbriefe, Vorträge und Stellungnahmen. Auf interessanten Blogs werden theologische Fragen geklärt.[63] Seelsorge findet als geschützter und abgesicherter Chat im Internet statt. Gottesdienste werden inklusive Abendmahl im Netz gefeiert. Aber die theologischen Fragen, die sich damit verbinden, sind nach meinem Eindruck noch nicht richtig geklärt. Beobachter werden den Eindruck nicht los, dass Digitales und Theologisches noch nicht richtig amalgamiert sind. Wer nicht überzeugt ist, der schaue sich Basisseiten der Landeskirchen und Diözesen an, mit ihrer verwirrenden Fülle von Links und Verweisen, die auch den User, der mit den kirchlichen Verhältnissen vertraut ist, ratlos zurücklässt. Der Wasserstandsmesser für das Verhältnis von Digitalem und Kirchlichem zittert irgendwo zwischen Ratlosigkeit, Ängsten und Unbefangenheit. Eine Reihe von Beispielen soll das illustrieren.

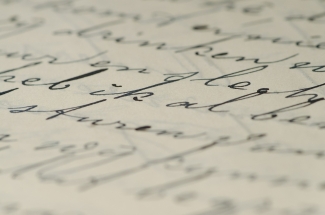

89. Handgeschriebene Bibeln: In vielen Gemeinden sind handgeschriebene Bibeln zu einem populären Projekt geworden. Einige Gemeinden beschränken sich auf das Neue Testament oder auf die Evangelien. Jeder Freiwillige bekommt ein paar Seiten Papier und ein bestimmtes Kapitel zugeteilt. Er schreibt dieses Kapitel ab. Alle Seiten werden dann zu einer Bibel oder einem Evangeliar gebunden. Und die handgeschriebene Bibel liegt dann auf dem Altar. Das ist gerade kein digitales Projekt, sondern es hat seinen Charme von den verschiedenen Handschriften (s.o. Nr. 18-19), von den Versuchen zur Kalligraphie, die heute – populär geworden – Handlettering heißt. So ein Projekt fördert das Miteinander, weil sich viele Gemeindeglieder beteiligen. Die Gemeinde schreibt ihre eigene, unverwechselbare Bibel – und diese setzt sich ab von den abstrakten, ungreifbaren digitalen Bibeln, die im Internet beliebig verfügbar sind.

89. Handgeschriebene Bibeln: In vielen Gemeinden sind handgeschriebene Bibeln zu einem populären Projekt geworden. Einige Gemeinden beschränken sich auf das Neue Testament oder auf die Evangelien. Jeder Freiwillige bekommt ein paar Seiten Papier und ein bestimmtes Kapitel zugeteilt. Er schreibt dieses Kapitel ab. Alle Seiten werden dann zu einer Bibel oder einem Evangeliar gebunden. Und die handgeschriebene Bibel liegt dann auf dem Altar. Das ist gerade kein digitales Projekt, sondern es hat seinen Charme von den verschiedenen Handschriften (s.o. Nr. 18-19), von den Versuchen zur Kalligraphie, die heute – populär geworden – Handlettering heißt. So ein Projekt fördert das Miteinander, weil sich viele Gemeindeglieder beteiligen. Die Gemeinde schreibt ihre eigene, unverwechselbare Bibel – und diese setzt sich ab von den abstrakten, ungreifbaren digitalen Bibeln, die im Internet beliebig verfügbar sind.

90. Public viewing: Fernsehen und Mediatheken haben die Menschen privatisiert. Jeder soll zu einem beliebigen Zeitpunkt diejenige Sendung schauen können, die er gerade sehen will. Das gemeinsame Schauen von Sendungen geht verloren. Schwierig wird die Privatisierung beim Fußball (Länderspiele, Pokalfinale) oder beim „Tatort“ am Sonntagabend. Der Unterhaltungseffekt steigt beträchtlich, wenn man Fußballspiel oder Krimi gemeinsam mit anderen anschaut. Man trifft sich also lieber mit anderen beim public viewing. Die Kirchen haben schon mehrfach Lizenzen erworben, um in Gemeindehäusern Fußballspiele der Europa- oder Weltmeisterschaft zu zeigen. Die Gemeinschaft der Glaubenden macht sich plötzlich zur Gemeinschaft der Fern-Seher. Und der unbefangene Beobachter fragt sich, was denn der Fußball mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun hat, die Fußballbegeisterung leitender klerikaler Beamter einmal beiseitegelassen. In diesem Fall geht das Digitale eine schlechte Verbindung mit dem berechtigten Wunsch nach sozialen Gemeinschaft und dem besonderen Charakter gemeindlichen Zusammenlebens ein. Man wird das schale Gefühl nicht los, als handele es sich hier um einen Versuch plumper Anbiederung.

91. Godspot? Dasselbe gilt für öffentliche W-LAN Netze, die von Kirchen bereitgestellt werden. Sie werden unter dem Namen „Godspot“ verbreitet und beworben. Gegen freies W-LAN wäre ja zunächst einmal nichts zu sagen, auch wenn man fragen kann, ob die Einrichtung frei zugänglicher W-LAN Netze nicht eher eine Sacher der öffentlichen Hand als der kirchlichen Gemeinde sein sollte. Ganz unverständlich aber bleibt, wieso ein für sich genommen – sagen wir – neutrales Projekt einen Namen erhalten muss, der dieses Projekt mit potenzierten theologischen Doppeldeutigkeiten auflädt – so als ob sich Gott nur auf Englisch und nur via W-LAN verbreiten würde. Wer betet, der spricht ja auch ein Vaterunser, er tippt es nicht in sein Smartphone ein.

92. Beamer statt Gesangbücher: Während die Kirchenleitungen noch über Reformen der Perikopenordnung, neue Gesangbuch-Anhänge oder neue Auflagen des Gesangbuchs nachdenken, ist die digitale Technik längst dabei, die Nadelöhre approbierter Gesangbücher und ihrer Anhänge zu überwinden. Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden sollen, lassen sich ohne weiteres über Beamer und Laptop an die Wand projizieren. Jeder, der einen Gottesdienst vorbereitet, kann darum die Beschränkungen gedruckt vorliegender Bücher leicht überwinden. Bei den großen Gottesdiensten an Festtagen spart er Papier und Tinte für den Druck von Liedblättern. Jahrelange Diskussionen in klerikalen Gremien über die Zulassung oder Nicht-Zulassung von Liedern erweisen sich so als überflüssig, weil sie leicht umgangen werden können. Und wer weiß: Vielleicht macht sich einmal ein Pfarrer ja die Mühe, eine App zu programmieren, mit dem jeder Gottesdienstbesucher seine Liedtexte auf dem Smartphone aufrufen kann. Den Barcode dafür könnte der Besucher beim Eintreten in die Kirche von einem Ältesten erhalten. Dass Pfarrern von digitaler Technik einen verblüffenden Gebrauch machen können, werde ich in einem Moment noch zeigen (s.u. Nr. 94).

92. Beamer statt Gesangbücher: Während die Kirchenleitungen noch über Reformen der Perikopenordnung, neue Gesangbuch-Anhänge oder neue Auflagen des Gesangbuchs nachdenken, ist die digitale Technik längst dabei, die Nadelöhre approbierter Gesangbücher und ihrer Anhänge zu überwinden. Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden sollen, lassen sich ohne weiteres über Beamer und Laptop an die Wand projizieren. Jeder, der einen Gottesdienst vorbereitet, kann darum die Beschränkungen gedruckt vorliegender Bücher leicht überwinden. Bei den großen Gottesdiensten an Festtagen spart er Papier und Tinte für den Druck von Liedblättern. Jahrelange Diskussionen in klerikalen Gremien über die Zulassung oder Nicht-Zulassung von Liedern erweisen sich so als überflüssig, weil sie leicht umgangen werden können. Und wer weiß: Vielleicht macht sich einmal ein Pfarrer ja die Mühe, eine App zu programmieren, mit dem jeder Gottesdienstbesucher seine Liedtexte auf dem Smartphone aufrufen kann. Den Barcode dafür könnte der Besucher beim Eintreten in die Kirche von einem Ältesten erhalten. Dass Pfarrern von digitaler Technik einen verblüffenden Gebrauch machen können, werde ich in einem Moment noch zeigen (s.u. Nr. 94).

93. Glocken via Lautsprecher: Der Friedhof, auf dem ich gelegentlich Beerdigungen hielt, besaß weder eine richtige Kapelle noch einen Glockenturm. Aber der Mitarbeiter vom Friedhofsamt bestand stets darauf, vor der Trauerfeier und beim Gang zum Grab, eine CD mit Glockengeläut einzulegen und damit über die Lautsprecher den ganzen, nicht allzu großen Friedhof zu beschallen. Glocken sind eigentlich ein klassisches Symbol der analogen Welt. Lange vorbei sind die Zeiten, als Glocken des Kirchturms nicht nur der christlichen Gemeinde ein umfassendes Signalsystem zur Verfügung stellten, dessen Codes und Bedeutungen die Menschen von heute lange verlernt haben. Industrialisierung, der Lärm von Maschinen und Verkehr hat den soundscape der heutigen Lebenswelt umfassend verändert[64]. Trotz Industrialisierung und Digitalisierung erfreuen sich Glocken weiterhin großer Beliebtheit. Und neuerdings machen die Kirchen den anspruchsvollen Versuch, Glockenläuten und digitale Kultur miteinander zu verknüpfen.[65]

94. Jenseits der Orgelpfeifen: Vor einiger Zeit besuchte ich eine Tagung, die mit einer kleinen Andacht begann. Der Pfarrer ließ Gesangbücher (s.o. Nr. 92) verteilen. Weil im Seminarraum kein Klavier stand, hatte er einen kleinen Bluetooth Lautsprecher mitgebracht. Über sein Handy steuerte er MP3-Dateien mit der Orgelbegleitung der entsprechenden Choräle an. Alle Pfarrer und Theologen im Raum waren sehr überrascht und sangen dafür umso begeisterter mit. Es muss also nicht immer die Orgel sein. Ob ein Gottesdienst von einer Orgel oder von einer Band, die vor Beginn stundenlang digitales Equipment samt Soundcheck und Einspielen installieren muss, begleitet wird, gehört zu den Fragen, über die Gemeinden, Kantoren und Kirchenchöre sich heftigst zerstreiten können. Orgelkonzerte und -matineen werden zu den konservativsten Veranstaltungen des gesamten Genres klassischer Musik gerechnet. Dass amerikanische Kirchen und Gemeinden mit digitalen Orgeln mehr als nur experimentieren, hat sich in der deutschen kirchenmusikalischen Landschaft noch nicht richtig herumgesprochen. Der Organist Cameron Carpenter, der mit seiner digitalen „Touring Organ“ Konzerte gibt, bleibt ein musikalisch-digitaler Pionier, der leider nicht richtig ernst genommen wird.[66]

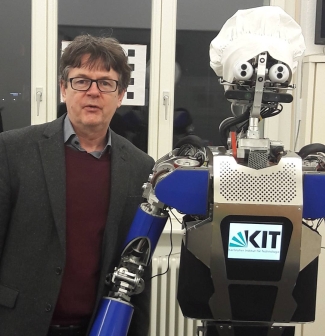

95. Ein Roboter schreibt die Bibel: Dieses künstlerische Projekt ist verwandt mit dem Handlettering der Bibel in den Gemeinden (s.o. Nr. 89): Dieses Projekt war unter anderem schon in Karlsruhe im ZKM aufgebaut; seitdem hat es eine gewisse Beliebtheit gewonnen. Ein orangener, einarmiger Industrieroboter schreibt die gesamte Bibel mit Tinte auf eine Papierrolle. Das erinnert an die Mönche, die im Skriptorium des Klosters saßen und in mühevoller Arbeit Bibeln und theologische Werke kopierten. Der Roboter ersetzt den Menschen als Schreiber. Das ist Kunst, nicht Kirche. Das Projekt zeigt sehr präzise den Übergang vom Analogen zum Digitalen. Allerdings ist es dem Roboter egal, ob er die Bibel auf Englisch, Deutsch oder Kisuaheli schreibt. Für den Mönch, der in jahrelanger Arbeit von der Genesis bis zur Apokalypse gelangte, hat das Schreiben seinen Glauben und theologisches Verstehen verändert. Und hier scheint eine der wesentlichen Unterschiede vom Analogen zum Digitalen auf. Es ändert sich die Art und Weise, wie der Mensch versteht, lernt und sich bildet. Wer einen Text abschreibt, hat ihn sich auf eine bestimmte, intensive Weise ‚angeeignet‘. Wer ihn nur aufruft und liest, dem wird er sich möglicherweise nicht so gut einprägen. Ist das Virtuelle, das Künstliche, das Digitale also mit dem Oberflächlichen gleichzusetzen?

96. Chat mit dem Bischof: Auch in der klerikalen Verwaltung ist bemerkt worden, dass das Kirchenvolk mehr Kommunikation und Partizipation wünscht. Gelegentlich wird also digital gechattet, und dann stoßen unterschiedliche sprachliche Welten aufeinander: auf der einen Seite die Sprache Kanaans, salbungsvolles Predigtdeutsch und das bürokratische Kauderwelsch konsistorialer Verlautbarungen, auf der anderen Seite der anglisierte und emotionalisierte, jugendlich aufgepeppte und verkürzte Slang von Usern, die Twitter und WhatsApp gewohnt sind. Solche Konfrontationen können im Unverständnis, aber auch im Kommunikationsdesaster enden. Nach meinem Eindruck lassen sich nur sehr wenige Pfarrer und Bischöfe auf solche neuen Kommunikationsformen ein. Katholische Blogger haben sich locker zu einer Blogozese im Internet vereinigt und sind untereinander sehr gut vernetzt. Bloggende evangelische Pfarrer bleiben bisher noch eine Ausnahme, zu Ungunsten der Kommunikation mit der Gemeinde.

97. Fresh expressions: Man kann den kirchlichen Übergang vom Analogen zum Digitalen auch ganz entspannt sehen. In einem Blog fand ich die folgende Passage: „Die Vernetzung über das Internet, die Kommunikation über Social Media wie Facebook oder Twitter gehört für die allermeisten Menschen zum Leben dazu – weshalb sollte die Kirche sich aus dieser modernen Form der Kommunikation und der Verbindung heraushalten? Religion und Medien sollten nicht in Konkurrenz zueinander gesehen werden, denn auch ein über das Smartphone gesendeter Tweet ist geeignet, um mit einem Gegenüber in Kontakt zu treten, um Glauben zu vermitteln und um theologische Diskussionen anzuregen. Dabei muss man sich eben nicht sorgen, dass die digitale Kirche das echte Gemeindeleben, einen Gottesdienst oder ein persönliches Gespräch mit physischer Anwesenheit nach und nach ersetzten könnte. Vielmehr ist es eine Ergänzung, eine neue und andere Möglichkeit, in Kontakt zu treten.“[67] Bei den jüngeren Theologen gehört zur Normalität, was die älteren, selbst wenn sie sich dauernd im Netz bewegen, noch reflektieren: Wie gehören Gespräch und Chat, Predigt und digitale Losung, Choral und kirchenmusikalisches Youtube-Video zusammen? Die jüngeren sehen entspannt und locker, worüber die älteren sich noch große Sorgen machen. Man wird nach meiner Überzeugung dem Digitalen nicht gerecht, wenn man einfach versucht, die Menschen, die sich im Digitalen tummeln, zurück auf die alten analogen Weiden zu bringen, zu Predigt, Seelsorge, Liturgie, Unterricht. Man kann nicht im Digitalen fischen, um dann im Analogen zu ernten. Möglicherweise steht die Kirche an einem Punkt, wo sie ihren Konservatismus nicht mehr unter dem Deckmäntelchen scheinbarer Dauerreformen verbergen kann, wenn also – um ein Beispiel zu geben – zum wiederholten Male die Referate eines Konsistoriums neu geordnet werden, in der Absicht, dass sich die klerikale Bürokratie ab sofort nur noch mit Strategiefragen anstatt mit den Mühen des Alltags beschäftigt. Hier ist nötig, was die anglikanische Kirche „fresh expressions“ genannt hat. Man darf dieses Schlagwort nicht, wie bereits geschehen, für den evangelikalen Rollback vereinnahmen. Es macht durchaus seinen guten, auch digitalen Sinn.

98. Evangelium in der digitalen Gesellschaft: Die Synode der EKD stellte sich dem Thema des Digitalen unter dem Thema „Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft“[68]. Der Münsteraner Theologe Christian Grethlein brachte die geforderten kirchlichen Neuerungen so auf den Punkt: „Heute ist nicht lehrmäßige Kohärenz oder organisatorische Verlässlichkeit, sondern die Lebensdienlichkeit für die Rezeption entscheidend. Dabei geht es in der mit Informationen überfluteten digitalen Gesellschaft nicht um abstrakte Konzepte wie um Wahrheit, sondern ganz einfach – oder kompliziert – um Relevanz. Nur das, was den Menschen praktisch im Leben weiterzuhelfen verspricht, erhält Aufmerksamkeit.“[69] Dabei kann man fragen, ob die Ausschließlichkeit, mit der Grethlein auf Kommunikation setzt und mit der er in diesem Fall die „Lebensdienlichkeit von Rezeption“ favorisiert, nicht noch einmal hinterfragt werden müsste. Grethlein übersieht auch, dass die Wahrheitskonzepte der evangelischen Kirche (Schriftprinzip, Gesetz und Evangelium etc.) keineswegs schon dekonstruiert sind. Wer seine Leitorientierung umstellt von evangelischer Wahrheit und Schriftprinzip auf Kommunikation, der stellt auch um vom Bekenntnis der einen Wahrheit (in einem Glaubensbekenntnis) zum Ausgleich unterschiedlicher Wahrheiten, denn nichts anderes ist Kommunikation. Vermittlung, Moderation und Versöhntheit der Verschiedenen treten an die Stelle von Bekenntnis (s.o. Nr. 12). Und das hätte erhebliche Folgen für den Kirchenbegriff.