Weltbegebenheiten |

Ernsthaft: Leit-Sätze?Kursorische AnmerkungenAndreas Mertin Nachrichten vom Z-Team

Das fängt schon mit dem Namen Z-Team an, der, wie die entsprechende amerikanische Actionserie „A-Team“ der 80er-Jahre, doch etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Im deutschen Intro zur seinerzeitigen Serie werden Formulierungen gebraucht, von denen man annehmen kann, dass sie auch den Verfassern der Leitsätze gefallen würden:

Oder fragen Sie Ihr Z-Team. Nun entsprechen die A-Teams, B-Teams, C-Teams oder auch Delta-Forces der militärischen Logik, aber kaum genuin religiösem Denken (außer vielleicht den Regimini militantis ecclesiae). In der Folge hat es eine Reihe von Stellungnahmen und Kommentaren gegeben, die freilich nahezu exklusiv aus dem inneren Zirkel der Kirche stammten, Reaktionen, die sich vor allem mit der angedachten Bedeutung der Parochialgemeinden beschäftigen oder mit den fehlenden oder auch gelungenen theologischen Gedanken. Ich stelle einmal, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige Texte als Aufzählung (in alphabetischer Reihenfolge ihrer Autor*innen) zusammen, damit jede(r) sich von der Vielfalt und gleichzeitigen Begrenztheit der Diskussion überzeugen kann:

Im Folgenden geht es mir eher um eine kultur-ästhetische Kritik. Ich betrachte die Denkbewegungen der evangelischen Kirche, sich aus der Krise zu lösen, als Außenstehender, als jemand, der zwar protestantisch sozialisiert ist, dem aber ästhetische Denkfiguren heute wichtiger sind als kirchliche. Und da frage ich mich, inwieweit sich die kulturellen Erscheinungsformen des Protestantismus aus den letzten 500 Jahren in den Leitsätzen spiegeln, ob die Besinnung auf das Wort in ihnen zum Tragen kommt, ob die Poesie des Glaubens eine Gestalt annimmt und inwiefern diese Sätze mich motivieren können, mich weiter als mit ihr verbunden anzusehen? Text-Bildwelten oder: Verzichtet auf Gimmicks!

Der Bibelvers Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, bei kirchlichen Zitaten von Bibelversen gar nicht mehr nach dem weiteren Kontext des Zitats in der jeweiligen biblischen Schrift zu fragen. „Hinaus ins Weite“ klingt einfach zu gut, es passt zu dem, was man eigentlich (und völlig unabhängig vom Bibelvers) sagen möchte – wen kümmert da noch der Sitz im Leben dieses biblischen Textes? Nun hat es das Kapitel 22 des zweiten Buches Samuel (wie auch der parallele Psalm 18) ziemlich in sich. Ich glaube nicht, dass es umstandslos mit der Gotteserfahrung der Mehrheit evangelischer Christen in Deutschland im 21. Jahrhundert harmoniert. Das spricht nicht gegen den Text, kann ihn sogar produktiv verstörend machen, aber dann sollte dieser geradezu eruptive Kontext auch deutlich gemacht werden. Sonst ist es nicht mehr als eine Anlasspostkarte, die man in der Kirche mit einem hübschen Naturfoto und einem Bibelspruch allzu häufig überreicht bekommt. Auffallend ist zunächst, dass der Vers dramatisch verkürzt zitiert wird. Er lautet eigentlich: Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. Nach meinem Gefühl wird in den Leitsätzen ganz bewusst das im biblischen Text handelnde Subjekt verschleiert und damit die Intention des Textes verändert. Dass es die Gottheit ist, die hier agiert, wird aus dem verkürzten „Hinaus ins Weite“ gar nicht deutlich. In 2. Samuel 22 wird ein geradezu überwältigender, ja zunächst überaus gewaltsamer und zorniger Gott geschildert, der keinesfalls Ausflüge ins Grüne macht, sondern die Erde zum Beben bringt. Ich finde es zudem problematisch, wenn sich die Kirche in ihrer selbstverschuldeten Bedeutungslosigkeit auf ein Sieges- und Danklied Davids bezieht, in dem dieser vom Tun-Ergehens-Zusammenhang ausgehend die Zuwendung Gottes kausal mit seinem Verhalten verknüpft. Kann auch die Kirche sagen: ich bin ohne Tadel vor ihm (Vers 24)? Kann sie wie David nach seinem Sieg über die Philister singen: Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott? Ich glaube, so einfach kommt einem dieser Lobpreis heute nicht mehr über die Lippen. Wie gesagt, in 2. Samuel 22 und Psalm 18 ist das anthropomorph ausgestaltete Gottesbild gerade in seiner Fremdheit für den heutigen Menschen faszinierend.

Das ist der Kontext, in dem der zitierte Vers von der Erfahrung Davids berichtet, dass Gott ihn aus dem Schlammassel errettet und hinausführt in die Weite. Man stelle sich vor, das stünde als Motto vor den Leitsätzen des Z-Teams der EKD. Zum A-Team würde es zumindest passen. Aber sind wir in einer solchen Not-Situation? Ist es das, was wir zu sagen haben? Oder lässt uns das verkürzte „Hinaus ins Weite“ an einen fröhlichen Wochenendausflug oder gar an eine Städtereise denken – im Sinne von „Hinaus ins Grüne oder ins Freie“? Die Enge, die der biblische Text beschwört, ist doch nicht die drohende Verschlossenheit einer Kirche, sondern der drohende Untergang des jüdischen Volkes und die konkrete Bedrohung des Lebens von David! Es ist das gleiche Kapitel im zweiten Buch Samuel, in dem es nach dem beliebten Postkartenspruch „Du gibst meinen Schritten weiten Raum, und meine Knöchel wanken nicht“ (V 37) heißt:

Das 22. Kapitel des zweiten Buches Samuel und der parallele Psalm 18 sind so gesehen überaus schwere Kost, sie passen eher zum Dreißigjährigen Krieg als zur Diskussion eines Auswegs aus der Institutionenkrise in der Gegenwart. Die handschriftliche Notiz

Und in der Sache? Nicht Lock up! sondern Look up! – ist das die Alternative vor der die Kirche steht? Wer vertritt denn überhaupt innerhalb der Kirche das „Lock up“? Selbst wenn mit „Lock up“ die Einigelung auf die Bekenntnis- bzw. Vereinskirche gemeint sein sollte (eine Position, die man mit guten Gründen stellenweise auch dem Papier vorwerfen könnte), so ist doch bei denen, die im kleiner Werden der Kirche einen Gesundschrumpfungsprozess der Volkskirche gegenüber allzu großer Beliebigkeit erkennen wollen, keiner der Meinung, man müsse aus der Kirche künftig einen Hortus conclusus machen (sozusagen eine ekklesiologische Deutung von Hohelied 4,12: Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born). Und das als Alternative vorgeschlagene „Look up!“ ist schlicht zu vieldeutig: vom trivialen „nach oben blicken“ über das anspornende „mach’s besser!“ bis zum Vertrauen auf den Herrn ist alles drin. Eine wirklich konkrete Handlungsperspektive wird damit nicht bezeichnet. Am ehesten, um es zugespitzt zu sagen, entspricht es dem „Kopf hoch!“ des Arztes nach der Krebsdiagnose. Das kann doch nicht der Sinn der Aussage sein. Gestört hat mich aber vor allem die Propagandaform der Darstellung, die Verkürzung komplexer Sachzusammenhänge auf einen (billigen) Slogan. Derlei sollte man Kirchenleitungen nicht durchgehen lassen. Der Sinnzusammenhang

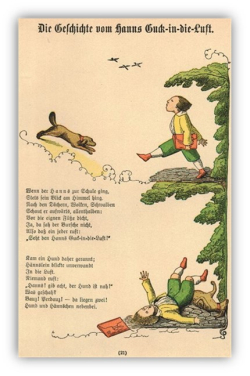

Und wie wir wissen, ist dieses „Look up“ für Hanns in der Weite der Welt überaus problematisch. Man übersieht so einiges – nicht nur Hunde und Flüsse, sondern im konkreten Kontext eben auch gesellschaftliche Zusammenhänge. Die derartig aufgeschlossene Kirche, deren Mitglieder hinaus ins Weite gehen und dem Look up folgen, ist aber weiterhin (ein)sturzgefährdet. Es bedarf anderer Ein- und Aussichten, um zumindest den größten Gefährdungen entgegenzutreten. Es ist ja nicht so, dass die Menschen mit „Religion“ nichts mehr anfangen können, es ist die Institution (und leider auch die Theologie), die ihnen fraglich wird. Die Frage wäre also, wie sich Religion und Institution, Religion und Kirche stärker verbinden und plausibilisieren lassen. Die theologischen Sprachbilder dafür müssen erst noch gefunden werden. SprachweltenWarum keine Thesen oder Vorschläge? Unter welchen Begriff man einen Text stellt, sagt immer auch etwas über die Intention der Verfasser*innen aus. Ob man Leitsätze formuliert, Thesen aufstellt oder Vorschläge macht, jedes Mal gibt man dem Text eine etwas andere Richtung. Im vorliegenden Text geht es um Leitsätze.

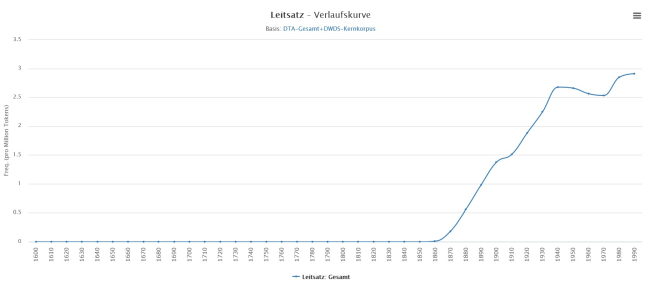

Das Wort „Leitsatz“ kommt, wie Googles Wortstatistik zeigt, irgendwann nach 1860 in der deutschen Sprache auf. Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm kennt es noch nicht, es verwendet an gleicher Stelle das auch theologisch und kirchengeschichtlich bewährtere Wort „These“.[3] Natürlich, wenn Martin Luther seinerzeit 95 Leitsätze aufgestellt hätte, wäre die Sachlage eine andere, aber so befremdet die Wortwahl schon ein wenig. Alternativ verweist das Grimmsche Wörterbuch auf den Lehrsatz bzw. Streitsatz. Am nächsten kommt dem, was inhaltlich vom Z-Team abgeliefert wurde, m.E. das Wort „Vorschlag“: Elf Vorschläge für eine aufgeschlossene Kirche. Das würde auf Diskussion zielen, vermeidet eine Top-Down-Kommunikation und betont die Reversibilität des Unterbreiteten. Oder um mit dem Grimmschen Wörterbuch zu sprechen:

Trivialitäten

BildungsfragenVermittlung als Mitgliederoptimierung Ich erinnere noch einmal an das Motto, das sich das Z-Team ausgesucht hatte: Hinaus ins Weite. Die Öffnung zur Welt war einmal der grundlegende Impuls evangelischer Akademien. Ich besuche seit vielen Jahren im Sommersemester mit Studierenden verschiedener Universitäten eine Summerschool an der Ev. Akademie Hofgeismar. Und jedes Mal, wenn ich den Studierenden erklären will, warum wir uns nicht in der Universität treffen, sondern eine ganz besondere Bildungsinstitution der Evangelischen Kirche besuchen, dann zeige ich ihnen ein Foto vom 11. Februar 1968, das eine Tagung unter dem Titel „Novus ordo saeculorum oder Das Problem der Revolution in Deutschland“ dokumentiert.

Auf dem Foto sieht man den Theologen Wolf Dieter Marsch, den Philosophen Ernst Bloch, den Studienleiter der Akademie Bad Boll Klaus Reblin und den Studierendenführer Rudi Dutschke (rauchend) in Diskussionen vertieft. Bloch und Dutschke lernten sich auf dieser Tagung kennen. Die Veranstaltung diente nicht etwa der Glaubensorientierung oder der Mitgliederbindung, sondern dem Verstehen dessen, was aktuell in der Gesellschaft geschah und dem Gespräch zwischen Positionen, die sonst wohl nicht an einem Tisch gesessen hätten. Dieses Foto – dem man viele andere von Veranstaltungen evangelischer (wie auch katholischer) Akademien beifügen könnte – war für mich immer ein Sinnbild gelingender Bildungsarbeit. Man braucht nicht mit den verschiedenen Positionen übereinzustimmen, die Beteiligten müssen nicht der Kirche angehören oder überhaupt religiös sein, es geht vielmehr darum, Gegenwart zu verstehen, sich auszutauschen, eine Haltung zu entwickeln. Es geht mit anderen Worten um Weltbürgerschaft. Dafür steht – das versuche ich den Studierenden zu vermitteln – das Programm evangelischer Akademien in Deutschland und die evangelische Bildungsarbeit insgesamt. Wenn ich unter diesem Aspekt in die Leitsätze des Z-Teams schaue, dann bin ich doch einigermaßen erschrocken. Mit dem, was ich mit dem Foto aus der Akademie Bad Boll verbinde, hat die Bildungs-Programmatik der Leitsätze nichts mehr zu tun. Vielleicht muss man die Leitsätze als Indiz dafür betrachten, was den Kirchenleitungen die akademische Bildungsarbeit heute noch bedeutet und welche Rolle sie ihr zuweisen. Sicher sind die Ev. Akademien zu einem gewissen Teil auch selbst dafür verantwortlich, dass sie heute nicht mehr mit einem akademischen Studienprogramm assoziiert werden, sondern zum bildungsbürgerlichen Unterhaltungsprogramm für Kernmitglieder der Kirche verkommen sind, aber die Leitsätze machen den funktionalistischen Druck, dem die Ev. Akademien heutzutage ausgesetzt sind, noch einmal besonders deutlich. Im Grunde, so sagen sie, könnte man auf die Evangelischen Akademien auch verzichten. Das erste Mal taucht das Wort „Bildung“ im zweiten Leitsatz auf und es lohnt sich, den Passus sorgfältig zu lesen und zu deuten.

Man hätte meinen können, dass an dieser Stelle der schulische Religionsunterricht in den Blick genommen wird, immer noch der wichtigste Ort der „Weitergabe evangelischen Glaubenswissens“ in unserer Gesellschaft. Religionsunterricht spielt aber im Denken des Papiers keine Rolle.

Nicht zufällig taucht Bildung dabei als Unterform des Glaubenswissens auf. Das ist sehr modern funktionalistisch. Frömmigkeit wird zudem unter den Vorbehalt ihrer Authentizität gestellt (wer kontrolliert hier eigentlich, was als authentisch gilt?)[10], Bildung wird als diakonische Aufgabe begriffen und das Ganze im Interesse „öffentlicher Dialogfähigkeit“ konstelliert. Das alles ist durch und durch hierarchisch und funktional(istisch) gedacht. Mit „Autonomie und Weltbürgertum“, die Wilhelm von Humboldt einst als Bildungsziele vorschwebten, hat dies wenig zu tun. Was aber de facto mit Bildung unter dem Aspekt der authentischen Frömmigkeit gemeint ist, wird wenige Sätze später deutlich:

Sieht man einmal davon ab, dass Kommunikation ja eigentlich – zumindest nach dem Habermaschen Modell - immer unter dem Aspekt des Dialogs abläuft, kann man nun schon fragen, was die beiden anderen Begriffe spezifisch theologisch ausdrücken sollen. Klar, Zeugnis ablegen über den Glauben (Martyria) ist seit den frühesten Schriften der Christenheit eine grundlegende Aufgabe aller Christen. Es ist biblisch gut begründet. Aber es ist nicht so eindeutig, wie der Pietismus es uns immer nahelegen will. Gut katholisch umfasst es zunächst einmal jede Verkündigung und Verbreitung des Glaubens. Im Protestantischen bekommt es dann aber den Beiklang des Berichts von der persönlichen Gotteserfahrung. Bezeugt wird so nicht nur die Lehre Jesu Christi, sondern die eigene Bekehrung. Das wäre mir ein zu enges Modell. Wie steht es aber mit der Rechenschaft über den eigenen Glauben? Zum einen stoße ich mich daran, dass „die Kirche“ Rechenschaft über ihren „eigenen“ Glauben ablegen soll. Woran glaubt die Kirche? Ist Rechenschaft hier die Vermittlung von Glauben und Wissen, wie es in der Zeit der Aufklärung aufkam? Und wem, das ist meine zweite Frage, sind wir denn diese Rechenschaft schuldig? Nach meinem Verständnis nicht den Menschen oder der Gesellschaft, sondern doch allein Gott (Mt 12, 36; Röm 14, 12).

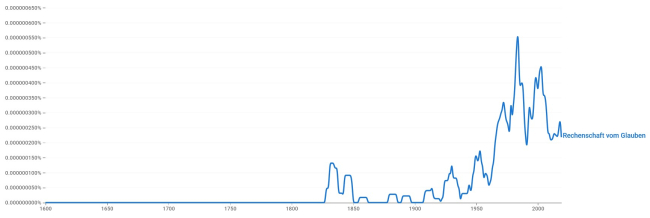

Die konkrete Formulierung „Rechenschaft vom Glauben“ (soweit sie sich nicht auf die eschatologische Rede bezieht) kommt, wenn ich es recht sehe, erst in der Folge der Aufklärung auf.[11] Vor dem Gerichtshof der Vernunft muss sich seitdem alles rechtfertigen – auch der Glaube. Er muss nicht nur durchdacht sein, sondern muss Rechenschaft über seinen Gegenstand ablegen. Mein Unbehagen an dem Ausdruck liegt darin, dass ich in dieser Rechenschaft etwas anderes vermute, als die von Jürgen Habermas eingeforderte Übersetzung der religiösen Überzeugungen in eine säkulare Sprache.[12] Habermas‘ Forderung kann ich folgen, dem Zwang zur Rechenschaft über den eigenen Glauben gegenüber einer sich als säkular begreifenden Öffentlichkeit nicht.[13] Wie konkretisieren sich die Überlegungen des Z-Teams im Blick auf das, was in der Welt gedacht wird, wie Gegenwart beschaffen ist und wie Kommunikation in der Welt ermöglicht wird – also auf das, was zum Beispiel evangelische Akademiearbeit bisher bestimmte? Am Ende der Ausführungen zum zweiten Leitsatz heißt es:

So weit, so gut, jedoch ahnt man schon, dass diese Position durch ein „aber“ relativiert wird:

Ich glaube nicht, dass ich Studierende künftig unter dieser Vorgabe in Evangelische Akademien einladen kann. Das Modell, das nun leitend werden soll, geht ja von einer vorgegebenen evangelischen Entität (authentische Frömmigkeit) aus, die nun der Welt vermittelt werden soll. Alternativ dienen Akademien dann der evangelischen Selbstvergewisserung (Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls). Aber auch die Ev. Akademien und andere evangelische Bildungsinstitutionen werden sich fragen müssen, ob sie mit einer so formulierten Aufgabe leben können. Wo bleibt die Schule?

Dass wie bereits angesprochen die Schule und ihr entscheidender Beitrag zur Vermittlung des Glaubenswissens im Zukunftsdenken der Kirche gar nicht vorkommt, erschüttert schon. Eine optimale schulische Sozialisation umfasst bis zu 800 Stunden Religion, realistisch sind vielleicht 200-400 Stunden. Ohne die Unterrichtenden des Faches Religion gibt es keine Zukunft der Institution Kirche. Das sollte auch den Hauptamtlichen in der Kirche inzwischen klar sein. „Zukünftig wird … gefördert“Zur Kultur der Kontroll-Listen Christian Wolf hat in seinen Anmerkungen zu den „Elf Leitsätzen“ darauf hingewiesen, dass überhaupt nicht klar ist, welche Funktion diese Leitsätze haben:

Tatsächlich ist das eine Möglichkeit, die das Papier selbst vor allem in den letzten beiden Leitsätzen nahelegt. Und man meint, immer ein „nur noch“ mitzuhören: Zukünftig wird nur noch gefördert … Das macht den Tonfall so prekär. Denn immer, wenn beschrieben wird, was gefördert werden wird, ist die Formulierung so schwammig, dass es im Belieben der Förderer (der Gremien) steht, was darunter verstanden werden soll. Was soll man sich vorstellen unter „öffentliches Reden und diakonisches Handeln der Kirche, das geistliche Haltung und ethische Verantwortung glaubwürdig und erkennbar verbindet?“ Wird es dann eine Liste geben, bei der man Kreuzchen macht hinter „geistliche Haltung“ (x), „ethische Verantwortung“ (x), „glaubwürdig“ (x), „erkennbar“ (x) und „verbunden“ (x)? Und nur wer fünf Häkchen bekommt, wird gefördert?[16] Das ist alles so unspezifisch, dass es immer einer übergeordneten Institution bedarf, die nun festlegt, was gefördert werden soll, weil es den Kriterien der Institution genügt. Gestärkt wird so die Bürokratie, nicht das lebendige Leben der Gemeinden und der Initiativen. Wer jemals mit kirchlichen Stellen zu tun hatte, die über Fördergelder entscheiden, weiß, wie willkürlich diese Kriteriologie ist. Sie ermächtigt nur diejenigen, die die Gelder verteilen und erzwingt Konformität von denen, die sie „empfangen“:

Diesen Trend gibt es schon seit langem. Gefördert wird, was die Menschen in die Institution bringt oder hält, nicht das, was Ausdruck oder Spiegel der Wirklichkeit bzw. der Kultur ist. Was heißt das für Kunst und Kultur? Friedrich Wilhelm Hegel macht 1830/31 in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte Aussagen über das künftige Interesse der Kirche an der Kunst, die als geradezu prophetisch angesehen werden können:

Wenn das funktionale Interesse orientierend ist, kann notwendig das Ergebnis nur die Bevorzugung illustrativer und damit schlechter, hässlicher und platter Darstellungen sein. Nur sie sind im funktionalen Interesse „zweckmäßig“. Und Hegel schlussfolgert:

Soweit zum bereits erfolgten „Look up“ im Bereich der Kunst. Was steht der Kunst und Kultur in der Kirche bevor wenn man die Leitsätze des Z-Teams verfolgt? Um die Kirchenmusik mache ich mir keine Sorgen, aber die Bildende Kunst wird – ganz nach Hegel – auf kirchliche Kunst reduziert werden, eine Entwicklung, die sich schon seit Jahren abzeichnet. Früher hatten die Landeskirchen eigene Kunst-und-Kirche-Beauftragten, dann wurden diese Aufgabe oft den Studienleitern überantwortet, die an den Akademien sich mit dem Thema Kunst und Kultur beschäftigten. Seitdem sich auch die Akademien nicht mehr für Bildende Kunst interessieren, ist wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Und so heißt es konsequent in den Leitsätzen:

Thies Gundlach hatte das schon vor 15 Jahren als den sich abzeichnenden Weg der Kunst in der Kirche „nach den fetten Jahren“ angekündigt. Er schrieb seinerzeit, es dürfe

Wir hatten das damals in dieser Zeitschrift als den „Bitterfelder Weg der Evangelischen Kirche“ bezeichnet.[18] Was damals noch eine vereinzelte Meinung war, gehört heute zum selbstbewusst vorgetragenen Zukunftsszenario der Kirche. Noch einmal: Glaubenswissen

Anmerkungen[1] EKD (2020): "Kirche auf gutem Grund - Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche". Bericht aus dem Z-Team. Hg. v. EKD. Hannover. (PDF) [2] Der frühere Pressesprecher der EKD und heutige Direktor der evangelischen Akademie Tutzing hat das Motiv als Clou bezeichnet: „Lock up!“ steht auf dem Titel – wörtlich übersetzt heißt das: abschließen, einsperren. Doch das „c“ ist durchgestrichen und durch ein „o“ ersetzt. Dann ergibt sich ein ganz anderer Sinn: aufblicken, nachschlagen. Man merkt sofort: Die Korrektur ist Absicht. Man mag das für eine Spielerei halten, aber der Clou ist zu schön, als dass sich die EKD-Strategen dies entgehen lassen wollten.“ https://web.ev-akademie-tutzing.de/rotunde/index.php/kirche-auf-gutem-grund-anmerkungen-zum-ekd-papier/ Ich kann da bei besten Willen keinen Clou erkennen, nicht einmal eine Spielerei. Es ist durch und durch unpassend. [6] EKD (2002): Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive; eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus. [7] Vgl. Verf. (1999): Vom Kulturverlust der Kirchen 1. Überlegungen zum Kulturpapier der EKD. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 1, H. 4. Online verfügbar unter http://www.theomag.de/04/am12a.htm. [8] https://de.wikipedia.org/wiki/Payback_(Bonusprogramm) [9] https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2019-05-10/evangelische-kirche-hessen-plant-church-card-kann-eine-mitgliedskarte-fuer-christen-vor-austritten [10] „Authentische Frömmigkeit“ erinnert ein wenig an die „Echt-Antik“-Schilder bei Landfahrten, bei denen man dann wenig Antikes und umso mehr Kitsch vorfindet. [11] Als älteste reflektierte Form habe ich die Phrase hier gefunden: Matthaei, Georg Christian Rudolf (1831): Neue Auslegung der Bibel, zur Erforschung und Darstellung ihres Glaubens begründet; mit Charakteristik der neuesten theologischen Grundsätze, Richtungen und Parteien. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. [12] „Der Religion gegenüber beharrt der demokratisch aufgeklärte Commonsense auf Gründen, die nicht nur für Angehörige einer Glaubensgemeinschaft akzeptabel sind ... [Die Gläubigen] sind es, die ihre religiösen Überzeugungen in eine säkulare Sprache übersetzen müssen, bevor ihre Argumente Aussicht haben, die Zustimmung von Mehrheiten zu finden.“ Habermas, Jürgen; Reemtsma, Jan Philipp (2001): Glauben und Wissen, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 21. [13] Man müsste dies noch einmal an der Beschneidungsdebatte durchbuchstabieren um den Unterschied präzise zu benennen. [14] EKD (2019): Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit. Aufgaben und Chancen. Ein Grundlagentext der Kammer der EKD für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt (EKD-Grundlagentext). [15] http://wolff-christian.de/kirche-auf-gutem-grund-eher-nicht-dafuer-zerstoert-die-ekd-ihre-eigenen-fundamente-einige-anmerkungen-zu-den-elf-leitsaetzen-der-ekd/ [16] Das erinnert ein wenig an die neue Förderungsliste der Deutschen Filmförderung, die Filme nur noch fördern will, wenn sie Diversität spiegelt. „Ab sofort sind Antragsteller*innen dazu verpflichtet, einen Fragenkatalog zur Diversität ihres geplanten Projektes zu beantworten. So sollen sie zur bewussten Beschäftigung mit dem Thema Diversität und zur kritischen Überprüfung des eigenen Handelns angeregt werden. Sehen wir im geplanten Filmprojekt Menschen mit Behinderung? Wie viele Frauen sind in leitenden Funktionen am Projekt beteiligt? Gibt es im Team People of Colour? Und wenn nein: Warum nicht?“ [17] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1924): Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Hg. v. Friedrich Brunstäd. Leipzig: Reclam (Reclams Universalbibliothek, 4881-4885a). S. 210. [18] Thies Gundlach, Das kulturelle Engagement der EKD in pragmatischer Absicht, in Artheon. Mitteilungen der Gesellschaft für Gegenwartskunst und Kirche, Nr. 22, September 2005, S. 18-21. Dazu: Mertin, Andreas (2007): Der Bitterfelder Weg der Evangelischen Kirche. Ein kulturtheologisches Menetekel. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 9, H. 46. Online verfügbar unter http://www.theomag.de/46/am204.htm. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/127/am708.htm |

Im Sommer 2020 veröffentlicht das Z-Team der Evangelischen Kirche in Deutschland einen Bericht über die Kirche auf gutem Grund und formuliert dazu elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche.

Im Sommer 2020 veröffentlicht das Z-Team der Evangelischen Kirche in Deutschland einen Bericht über die Kirche auf gutem Grund und formuliert dazu elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche. Der Text eröffnet mit nebenstehendem Textbild. Es besteht aus drei Textelementen, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dass sie aufeinander bezogen sind, wird grafisch durch einen hinterlegten grauen Kasten angedeutet. Und ich unterstelle einmal, dass dieses Textbild bewusst gewählt und gestaltet wurde. Dass also weder der Bibeltext einfach kontextlos oder assoziativ wie ein Taufspruch oder ein Spruch im Poesie-Album verwendet wurde, dass der dominante handschriftliche Teil nicht wirklich nur ein Gimmick ist und dass die Unterzeile in einem sinnhaften Zusammenhang zu den beiden oberen Elementen steht.

Der Text eröffnet mit nebenstehendem Textbild. Es besteht aus drei Textelementen, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dass sie aufeinander bezogen sind, wird grafisch durch einen hinterlegten grauen Kasten angedeutet. Und ich unterstelle einmal, dass dieses Textbild bewusst gewählt und gestaltet wurde. Dass also weder der Bibeltext einfach kontextlos oder assoziativ wie ein Taufspruch oder ein Spruch im Poesie-Album verwendet wurde, dass der dominante handschriftliche Teil nicht wirklich nur ein Gimmick ist und dass die Unterzeile in einem sinnhaften Zusammenhang zu den beiden oberen Elementen steht. Als ich die PDF-Datei mit den Leitsätzen öffnete und gleich zu Anfang auf diese pseudo-kalligrafische Notiz mit dem ausgestrichenen bzw. ausgetauschten Buchstaben stieß, fühlte ich mich peinlich berührt. Das ist schlechtestes sprachliches Kunsthandwerk, nichtssagend und keinesfalls eine kühne Metapher, für deren Gebrauch Jesus berühmt war. Es ist oberflächliches Werbe-Design.

Als ich die PDF-Datei mit den Leitsätzen öffnete und gleich zu Anfang auf diese pseudo-kalligrafische Notiz mit dem ausgestrichenen bzw. ausgetauschten Buchstaben stieß, fühlte ich mich peinlich berührt. Das ist schlechtestes sprachliches Kunsthandwerk, nichtssagend und keinesfalls eine kühne Metapher, für deren Gebrauch Jesus berühmt war. Es ist oberflächliches Werbe-Design. Mir ist spontan zum Sinnzusammenhang der drei Elemente auf dem Textbild die Geschichte vom Hanns-Guck-in-die-Luft aus dem Struwwelpeter in den Sinn gekommen:

Mir ist spontan zum Sinnzusammenhang der drei Elemente auf dem Textbild die Geschichte vom Hanns-Guck-in-die-Luft aus dem Struwwelpeter in den Sinn gekommen:

Schaue ich mir das Wortprofil im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache an,

Schaue ich mir das Wortprofil im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache an, In der Kultur-Denkschrift der EKD „Räume der Begegnung“ bemühte sich die evangelische Kirche, möglichst nicht in den Verdacht elaborierter und abgehobener Kulturfixiertheit zu geraten und empfahl daher, Phänomene wie den Schlagerstar Michelle mit in die theologischen Reflexionen aufzunehmen.

In der Kultur-Denkschrift der EKD „Räume der Begegnung“ bemühte sich die evangelische Kirche, möglichst nicht in den Verdacht elaborierter und abgehobener Kulturfixiertheit zu geraten und empfahl daher, Phänomene wie den Schlagerstar Michelle mit in die theologischen Reflexionen aufzunehmen. In den aktuellen Leitsätzen kommt die Anbiederung an das alltäglich Triviale in einem bizarren Detail zum Ausdruck, nämlich im Vorschlag, für Kirchenmitglieder so etwas wie eine „Church Card“ einzuführen. Das sei ein Beitrag für bessere Kommunikation und engere Bindung. Ich vermute, das sagen die Betreiber der populären Payback-Cards, Deutschland-Cards etc. auch, wenn sie Kunden ihr Plastikkärtchen schmackhaft machen. Dabei geht es doch um etwas ganz anderes: „Durch die Datenerhebung in einer Vielzahl von Geschäften unterschiedlicher Branchen bei der Verwendung der Karte wird mittels Data-Mining das Kaufverhalten der Kartenbesitzer detailliert analysiert.“

In den aktuellen Leitsätzen kommt die Anbiederung an das alltäglich Triviale in einem bizarren Detail zum Ausdruck, nämlich im Vorschlag, für Kirchenmitglieder so etwas wie eine „Church Card“ einzuführen. Das sei ein Beitrag für bessere Kommunikation und engere Bindung. Ich vermute, das sagen die Betreiber der populären Payback-Cards, Deutschland-Cards etc. auch, wenn sie Kunden ihr Plastikkärtchen schmackhaft machen. Dabei geht es doch um etwas ganz anderes: „Durch die Datenerhebung in einer Vielzahl von Geschäften unterschiedlicher Branchen bei der Verwendung der Karte wird mittels Data-Mining das Kaufverhalten der Kartenbesitzer detailliert analysiert.“ Nun will ich nicht sagen, dass die Idee einer Mitgliederkarte grundsätzlich nicht sinnvoll sein könnte, sie liegt nahe und ist seit langem ein Desiderat und wäre sicher auch von Erfolg gekrönt.

Nun will ich nicht sagen, dass die Idee einer Mitgliederkarte grundsätzlich nicht sinnvoll sein könnte, sie liegt nahe und ist seit langem ein Desiderat und wäre sicher auch von Erfolg gekrönt.

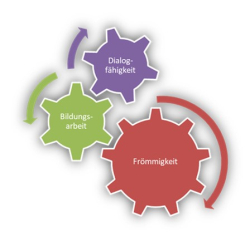

Stattdessen benennt der zweite Leitsatz drei Elemente, die neu miteinander in Balance gebracht werden müssten: authentische Frömmigkeit, diakonische Bildungsarbeit, öffentliche Dialogfähigkeit. Und das geschieht unter dem leitenden Stichwort „Weitergabe evangelischen Glaubenswissens“. Problematisch finde ich daran so ziemlich alles.

Stattdessen benennt der zweite Leitsatz drei Elemente, die neu miteinander in Balance gebracht werden müssten: authentische Frömmigkeit, diakonische Bildungsarbeit, öffentliche Dialogfähigkeit. Und das geschieht unter dem leitenden Stichwort „Weitergabe evangelischen Glaubenswissens“. Problematisch finde ich daran so ziemlich alles. Wenn die drei Elemente neu ausbalanciert werden müssen, hieße das ja, dass aktuell Frömmigkeit, Bildungsarbeit und Dialogfähigkeit in der Evangelischen Kirche nicht im Lot sind. Dem scheint der Gedanke zugrunde zu liegen, dass eines der benannten Elemente zu kurz kommt. Ich kenne diese Klage von konservativen katholischen Bischöfen, die von einem Glaubensverlust sprechen, der die Kirche in ihrer Arbeit hemmt. Gemeint ist, dass die anderen Ausdrucksformen der Kirche zu wenig von Glauben und Frömmigkeit bestimmt sind. Und nach diesem Modell muss man sich die angestrebte Balance nicht als Gleichwertigkeit vorstellen, sondern als Abhängigkeit zweier Elemente vom dritten. In Balance ist dieses Modell, wenn die (binnenkirchliche) Frömmigkeit alles andere antreibt. Es wäre nicht mein Modell.

Wenn die drei Elemente neu ausbalanciert werden müssen, hieße das ja, dass aktuell Frömmigkeit, Bildungsarbeit und Dialogfähigkeit in der Evangelischen Kirche nicht im Lot sind. Dem scheint der Gedanke zugrunde zu liegen, dass eines der benannten Elemente zu kurz kommt. Ich kenne diese Klage von konservativen katholischen Bischöfen, die von einem Glaubensverlust sprechen, der die Kirche in ihrer Arbeit hemmt. Gemeint ist, dass die anderen Ausdrucksformen der Kirche zu wenig von Glauben und Frömmigkeit bestimmt sind. Und nach diesem Modell muss man sich die angestrebte Balance nicht als Gleichwertigkeit vorstellen, sondern als Abhängigkeit zweier Elemente vom dritten. In Balance ist dieses Modell, wenn die (binnenkirchliche) Frömmigkeit alles andere antreibt. Es wäre nicht mein Modell.

Vor kurzem hatte die EKD noch einen Grundlagentext vorgestellt, der sich explizit in Bildungsfragen den Konfessionslosen zuwandte.

Vor kurzem hatte die EKD noch einen Grundlagentext vorgestellt, der sich explizit in Bildungsfragen den Konfessionslosen zuwandte. 1975, also vor 45 Jahren, erschien die erste Auflage des Evangelischen Erwachsenenkatechismus (der VELKD). Damals waren knapp 30 Millionen Menschen Mitglieder in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich war damals in der kirchlichen Jugendarbeit tätig und habe mir das Buch sofort angeschafft. Es war ein erster, immerhin über 1300 Seiten umfassender Versuch, das „Glaubenswissen“ zu vermitteln. Bis heute sollen – je nach Perspektive – „nur“ oder „sagenhafte“ 300.000 Exemplare unter das Kirchenvolk gebracht worden sein. Inzwischen ist der Erwachsenenkatechismus mehrfach aktualisiert worden und liegt nun in der 9. Auflage vor. Heute, 45 Jahre nach dem ersten Erscheinen des Erwachsenenkatechismus sind nur noch 20 Millionen Menschen Mitglied in der evangelischen Kirche (obwohl zwischenzeitlich ja mit der Wende vier Millionen dazu gekommen sind). Obwohl das Glaubenswissen seit langem in durchaus populärwissenschaftlich zu nennender Form zur Verfügung steht, konnte es den Abwärtstrend nicht aufhalten. Ich weiß nicht, inwieweit die nun neu perspektivierte Konzentration auf die Weitergabe des Glaubenswissens hieran etwas ändern kann. Die Frage ist doch, ob die Verbreitung und Aneignung von Glaubenswissen tatsächlich einem Bedürfnis der Gläubigen – und nicht nur der Gremienvertreter (oder der Evangelikalen) – entsprechen. Religiöse Bildung wäre aber nun gerade nicht Vermittlung und Aneignung von Glaubenswissen, sondern Entwicklung einer religiösen Persönlichkeit bzw. einer reflektierten und damit begründeten Haltung zur Religion.

1975, also vor 45 Jahren, erschien die erste Auflage des Evangelischen Erwachsenenkatechismus (der VELKD). Damals waren knapp 30 Millionen Menschen Mitglieder in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich war damals in der kirchlichen Jugendarbeit tätig und habe mir das Buch sofort angeschafft. Es war ein erster, immerhin über 1300 Seiten umfassender Versuch, das „Glaubenswissen“ zu vermitteln. Bis heute sollen – je nach Perspektive – „nur“ oder „sagenhafte“ 300.000 Exemplare unter das Kirchenvolk gebracht worden sein. Inzwischen ist der Erwachsenenkatechismus mehrfach aktualisiert worden und liegt nun in der 9. Auflage vor. Heute, 45 Jahre nach dem ersten Erscheinen des Erwachsenenkatechismus sind nur noch 20 Millionen Menschen Mitglied in der evangelischen Kirche (obwohl zwischenzeitlich ja mit der Wende vier Millionen dazu gekommen sind). Obwohl das Glaubenswissen seit langem in durchaus populärwissenschaftlich zu nennender Form zur Verfügung steht, konnte es den Abwärtstrend nicht aufhalten. Ich weiß nicht, inwieweit die nun neu perspektivierte Konzentration auf die Weitergabe des Glaubenswissens hieran etwas ändern kann. Die Frage ist doch, ob die Verbreitung und Aneignung von Glaubenswissen tatsächlich einem Bedürfnis der Gläubigen – und nicht nur der Gremienvertreter (oder der Evangelikalen) – entsprechen. Religiöse Bildung wäre aber nun gerade nicht Vermittlung und Aneignung von Glaubenswissen, sondern Entwicklung einer religiösen Persönlichkeit bzw. einer reflektierten und damit begründeten Haltung zur Religion.