Andreas Mertin

Die Quellen

- Lukas 1, 39-45 (90-100 n.Chr.)

- Proto-Evangelium des Jakobus, 12. Kapitel (150 n.Chr.)

Zentrale Quelle (Lukas 1, 39-45)

- Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.

- Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe.

- Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.

Protoevangelium des Jakobus (Mitte 2. Jh.), 12. Kapitel

- Und sie machte den Purpur und den Scharlach (Kokkinon) fertig und brachte sie dem Priester.

- Und es segnete sie der Priester und sprach: "Maria, Gott der Herr hat deinen Namen großgemacht in allen Geschlechtern der Erde und du wirst gesegnet werden von dem Herrn."

- Maria aber ergriff Freude und sie ging davon zu ihrer Verwandten Elisabeth und klopfte an die Tür.

- Elisabeth warf das in ihren Händen befindliche fort, lief zur Tür, öffnete ihr und pries sie und sprach: "Woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, das Kind in mir hüpft und preist dich."

- Maria aber dachte nicht an die Geheimnisse, die Gabriel zu ihr gesagt hatte, sondern blickte zum Himmel und sagte: "Wer bin ich, dass alle Frauen mich glücklich preisen?"

Elisabet

Die im Neuen Testament im Lukas-Evangelium erwähnte Elisabet ist eine Verwandte Marias, die mit dem Priester Zacharias verheiratet war. Die Ehe blieb lange ohne Kinder, da Elisabet scheinbar unfruchtbar war. Dann aber prophezeite nach biblischer Überlieferung der Erzengel Gabriel dem Zacharias die Geburt eines Sohnes, den er Johannes nennen solle. Er verlangt ein Zeichen und wird stumm bis zur Geburt seines Kindes. Dies wird dann der Täufer Johannes.

Kunstgeschichte

Die ältesten erhaltenen Darstellungen der Heimsuchung stammen aus dem 6. Jahrhundert. Erst im Spätmittelalter ist die Heimsuchung ein entscheidendes Ereignis im Marienleben und zählt zu den Sieben Freuden Mariens. Die Konstellationen auf den Bildern sind vielfältig. Oft werden die beiden von anderen Frauen, in der Regel Dienstmägden begleitet, manchmal sieht man aber auch nur Zacharias neben ihnen auf den Bildern. Darüber hinaus gibt es Darstellungen mit sehr vielen Menschen im dörflichen Ambiente. Eine (freilich etwas willkürliche) Zusammenstellung findet sich auf den Wikimedia Commons.

Zu den verschiedenen Darstellungstypen zählen:

- Umarmungsgestus

- Begrüßung in Distanz

- Kniebeuge Elisabets

- Darstellung der ungeborenen Kinder

Mögliche Fragen vor konkreten Kunstwerken

- Wer ist alles dargestellt?

- Wo findet die Begegnung statt?

- Wie wird die Dynamik der sich begegnenden Frauen realisiert?

- In welchem Lebensalter werden sie gezeigt?

- Wie wird die (unterschiedliche) Schwangerschaft der beiden dargestellt?

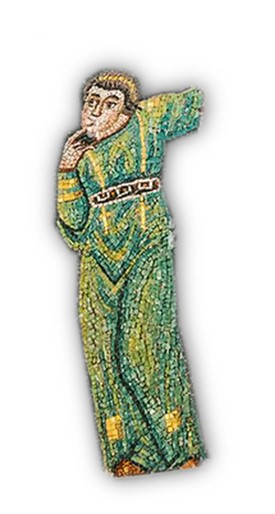

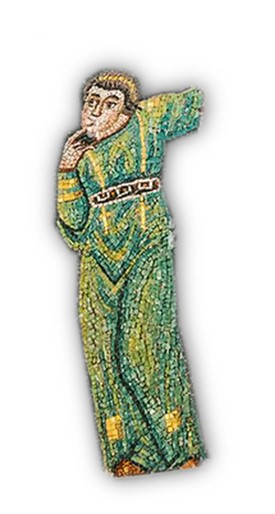

540 - Parenzo, Basilika S. Euphrasiana, Apsismosaik

Die Euphrasius-Basilika in Poreč (Kroation) ist deshalb bedeutsam, weil sie seit dem 6. Jahrhundert kaum verändert wurde und wir so einen guten Blick auf die Darstellungsformen der spätantiken und frühbyzantinischen Kunst werfen können.

Die Euphrasius-Basilika in Poreč (Kroation) ist deshalb bedeutsam, weil sie seit dem 6. Jahrhundert kaum verändert wurde und wir so einen guten Blick auf die Darstellungsformen der spätantiken und frühbyzantinischen Kunst werfen können.

Im Altarraum der Kirche finden wir neben einer Verkündigung an Maria auch eine Darstellung der Heimsuchung. Die überproportional groß dargestellten Figuren der Maria und Elisabet tragen jeweils ein Priestergewand der Zeit mit einem Umhang aus Bändern. Hinter der schwangeren Elisabet ist ein deutlich kleiner dargestelltes christliches Haus zu sehen, dessen Vorhang von einer kleinen Gestalt, vermutlich Zacharias, zur Seite geschoben wird. Man findet in der kommentierenden Literatur auch den Hinweis, dass die kleine Figur eine Dienstmagd sein könnte. Dagegen spricht nicht nur, dass eine einzelne Dienstmagd in diesem Kontext eher unwahrscheinlich ist (normalerweise haben sowohl Maria wie Elisabet Mägde als Begleitung), sondern vor allem, dass die kleine Figur demonstrativ auf ihre Lippen bzw. ihren Mund verweist, also die Stummheit des Zacharias (nach Lk 1, 20ff.) dokumentiert.

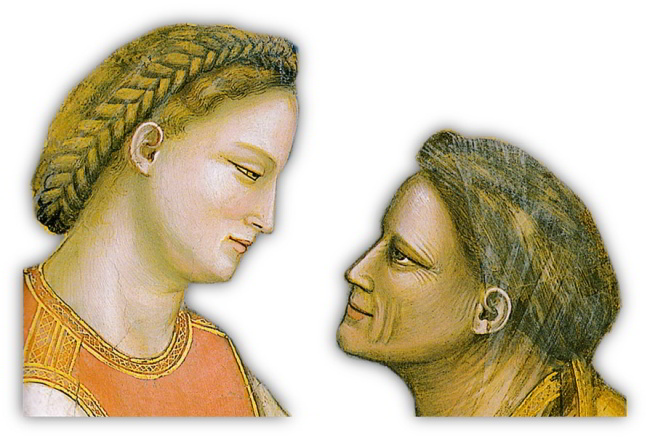

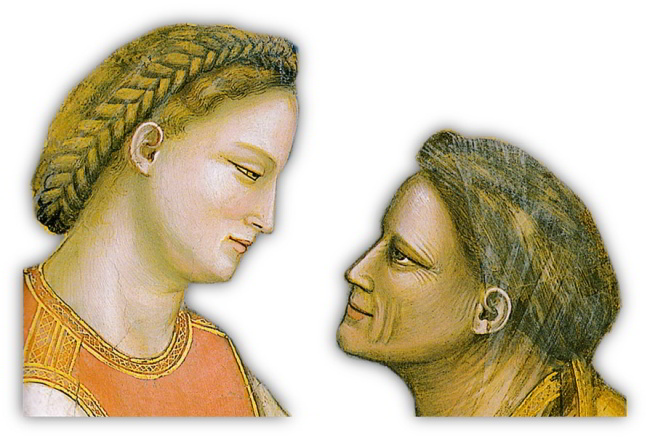

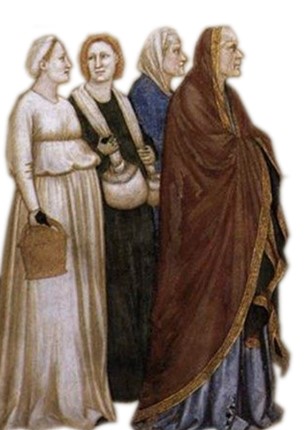

1304 - Giotto

Giottos Darstellung der Heimsuchung in der Arena-Kapelle in Padua ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Wir blicken auf eine Konstellation von fünf Figuren, von denen zwei durch ihre Farbgebung herausstechen: Maria und Elisabet. Hinter Maria sehen wir zwei Dienstmägde, von denen eine ein Gastgeschenk für Elisabet über Schulter und Hand trägt: ein makelloses Linnen für die bevorstehende Geburt des Johannes. Hinter Elisabet steht eine Magd im Hauseingang. Wie bei Giotto üblich, bedarf es keiner externer Referenzen, um das ganze Bild zu erfassen. Und dennoch gibt es natürlich Konstellationen, die sich aus der Anordnung vor Ort ergeben:

So steht der Heimsuchung in der Scrovegni-Kapelle in Padua, die unter der die Verkündigung empfangenden Maria platziert ist, auf der linken Seite der Verrat des Judas gegenüber. Diese Gegenüberstellung ist nicht zufällig. Einer „bösen“ und verräterischen Männergesellschaft auf der einen Seite kontrastiert die „gute“ und vertrauensvolle Frauengemeinschaft auf der anderen Seite. Auch die fast spiegelbildliche Farbwahl spricht für diese Vermutung.

Giotto ist ein früher Meister der Darstellung von Intimität - vgl. die Kuss-Szene von Anna und Joachim in der Kapelle. Das zeigt sich auch in der Gegenüberstellung von jugendlicher Maria und alt gewordener Elisabet. Die faltenreiche Lederhaut der Elisabet kontrastiert dramatisch mit der glatten Haut der Maria und doch stellt sich unmittelbar ein einvernehmliches Verhältnis dar.

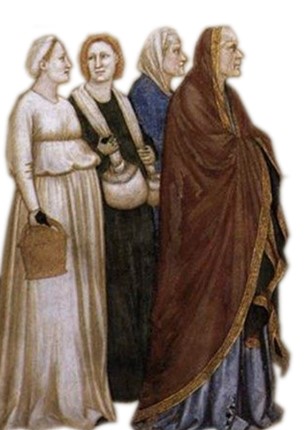

1310 - Giotto (Werkstatt)

Das ist bei dem später entstandenen Fresko in der Unterkirche in Assisi anders. Freilich wurde dieses auch vermutlich nicht von Giotto selbst geschaffen, sondern wird seiner Werkstatt zugeschrieben. Man hat das Gefühl, als ob in die Konzeption eingegriffen und diese mit sekundären

Das ist bei dem später entstandenen Fresko in der Unterkirche in Assisi anders. Freilich wurde dieses auch vermutlich nicht von Giotto selbst geschaffen, sondern wird seiner Werkstatt zugeschrieben. Man hat das Gefühl, als ob in die Konzeption eingegriffen und diese mit sekundären Verweisen gefüllt wurde. So erschließt sich die kleine Tür mit Baldachin am rechten Bildrand nicht, wenn man sie nicht als allegorischen Verweis liest. Auch die Frauengruppe hinter Maria wirkt willkürlich. Ist bei dem Fresko in Padua der Kontrast zwischen der jungen Maria und der alten Elisabet dominant, so ist nun die Frau direkt hinter Maria plötzlich die älteste im Bild. Warum das so gestaltet wird, weiß man nicht. Auch die Gestik der Hauptprotagonistinnen wirkt verhaltener, weniger herzlich, abwartender, ja fast sorgenvoll. Das gesamte Geschehen ist steifer geworden.

Verweisen gefüllt wurde. So erschließt sich die kleine Tür mit Baldachin am rechten Bildrand nicht, wenn man sie nicht als allegorischen Verweis liest. Auch die Frauengruppe hinter Maria wirkt willkürlich. Ist bei dem Fresko in Padua der Kontrast zwischen der jungen Maria und der alten Elisabet dominant, so ist nun die Frau direkt hinter Maria plötzlich die älteste im Bild. Warum das so gestaltet wird, weiß man nicht. Auch die Gestik der Hauptprotagonistinnen wirkt verhaltener, weniger herzlich, abwartender, ja fast sorgenvoll. Das gesamte Geschehen ist steifer geworden.

1393 - Melchior Broederlam

Dieses Bild hätte schon zum Stichpunkt Verkündigung gepasst, nicht zuletzt, weil es die dort entfaltete Systematik gut (AT = Romanik, NT = Gotik) aufgreift. Hier wird es um die sich unmittelbar anschließende Heimsuchung ergänzt. Diese reduziert sich ganz auf die Begegnung der beiden Frauen, das Haus des Zacharias wird nicht gezeigt, auch dass Maria für den Besuch zu einer Stadt auf dem Berg geeilt ist, wird nicht erkennbar.

Elisabet vermittelt wenig von der Freude des Kindes, das in ihrem Bauch hüpft, sie tastet vorsichtig über den Bauch der Maria. Es ist eher eine besinnliche Szene, die hier präsentiert wird. Das Geschehen wird in eine steile Landschaft eingebettet, die die Farbigkeit der Kleider besonders hervorstechen lässt.

Vom Maler Melchior Broederlam ist wenig bekannt, eigentlich ist er kunstgeschichtlich bedeutsam nur durch die hier betrachtete Altartafel. Aber er wird wirksam nicht zuletzt dadurch, dass andere Künstler wie Jan van Eyck auf seiner Malweise aufbauen.

1486 - Ghirlandaio

Ghirlandaios Heimsuchung findet sich in der Tornabuoni-Kapelle in Santa Maria Novella in Florenz. Die Kapelle ist in ihrer Ausgestaltung durch Ghirlandaio weitgehend erhalten. Interessant ist, dass die Heimsuchung hier dem Leben von Johannes dem Täufer zugeordnet wird und nicht dem ebenfalls in der Kapelle dargestellten Leben der Maria. Zu den Charakteristika der Malerei von Ghirlandaio gehört es, dass er das biblische Geschehen nach Florenz versetzt und mit Figuren der Zeitgeschichte anreichert. Wie eine Fürstin tritt Elisabet hier mit einer ganzen Entourage auf, immerhin fünf Frauen finden sich in ihrem Gefolge. Auch Maria wird von drei Frauen begleitet. Die gesamte Szene spielt vor der Stadtsilhouette von Florenz.

Ghirlandaios Heimsuchung findet sich in der Tornabuoni-Kapelle in Santa Maria Novella in Florenz. Die Kapelle ist in ihrer Ausgestaltung durch Ghirlandaio weitgehend erhalten. Interessant ist, dass die Heimsuchung hier dem Leben von Johannes dem Täufer zugeordnet wird und nicht dem ebenfalls in der Kapelle dargestellten Leben der Maria. Zu den Charakteristika der Malerei von Ghirlandaio gehört es, dass er das biblische Geschehen nach Florenz versetzt und mit Figuren der Zeitgeschichte anreichert. Wie eine Fürstin tritt Elisabet hier mit einer ganzen Entourage auf, immerhin fünf Frauen finden sich in ihrem Gefolge. Auch Maria wird von drei Frauen begleitet. Die gesamte Szene spielt vor der Stadtsilhouette von Florenz.

In Wirklichkeit ist die biblische Erzählung von der Heimsuchung aber nur der formale Anlass, eine ganz andere Geschichte als die der Heimsuchung zu erzählen, denn im eigentlichen Zentrum des Bildes stehen weder Maria noch Elisabet, sondern jene junge Frau, die wir als dritte von rechts auf dem Bild erblicken. Giovanna Tornabuoni, zum Zeitpunkt der Erstellung des Bildes bereits verstorbene Florentiner Bankiersgattin, wird hier als Medium genutzt, um die Stellung ihrer Familie im Florenz der damaligen Zeit zu festigen. Maria Merseburger ist 2016 in ihrer detaillierten und verdienstvollen Dissertation (178 MB) dieser – wie ich finde – überaus spannenden Konstellation nachgegangen. So wird die biblische Erzählung von der Heimsuchung zum Träger einer florentinischen Gesellschaftsstory.

1528 - Jacopo Pontormo

Pontormos bewegtes Bild von der Heimsuchung der Maria aus dem Jahr 1528 hat bis ins späte 20. Jahrhundert die Künstler herausgefordert. Berühmt ist vor allem Bill Violas Umsetzung des Gemäldes in ein Video: The Greeting.

1588 - Tintoretto

Jacopo Tintoretto (1518-1594) ist bekannt für seine dramatischen und ungewöhnlichen Bildlösungen. Seine Heimsuchung die 1588 für den Treppenaufgang in der Scuola Grande di San Rocco in Venedig geschaffen wurde, ist ein Beweis dafür. Das 158 x 237 cm große Gemälde zeigt uns vier Personen: Josef und Maria auf der linken Seite des Bildes, Elisabet und Zachäus auf der rechten Seite. Was Tintoretto – anders als viele seiner Kollegen – pointiert aufgreift, ist das „sie ging eilends in das Gebirge“ aus dem biblischen Text. Maria ist den Berg vorangestürmt, während Josef noch etwas weiter unten zurückgeblieben ist. Maria hat aber bei dieser Vorwärtsbewegung so viel Dynamik entwickelt, dass sie zu stürzen droht, weshalb Elisabet sich herabbeugt und sie auffängt. Die beiden Männer sind in dieser Szene nur passive Betrachter, alle Energie liegt bei den Frauen, was Tintoretto durch die rote Farbe ihrer Kleidung verstärkt.

Jacopo Tintoretto (1518-1594) ist bekannt für seine dramatischen und ungewöhnlichen Bildlösungen. Seine Heimsuchung die 1588 für den Treppenaufgang in der Scuola Grande di San Rocco in Venedig geschaffen wurde, ist ein Beweis dafür. Das 158 x 237 cm große Gemälde zeigt uns vier Personen: Josef und Maria auf der linken Seite des Bildes, Elisabet und Zachäus auf der rechten Seite. Was Tintoretto – anders als viele seiner Kollegen – pointiert aufgreift, ist das „sie ging eilends in das Gebirge“ aus dem biblischen Text. Maria ist den Berg vorangestürmt, während Josef noch etwas weiter unten zurückgeblieben ist. Maria hat aber bei dieser Vorwärtsbewegung so viel Dynamik entwickelt, dass sie zu stürzen droht, weshalb Elisabet sich herabbeugt und sie auffängt. Die beiden Männer sind in dieser Szene nur passive Betrachter, alle Energie liegt bei den Frauen, was Tintoretto durch die rote Farbe ihrer Kleidung verstärkt.

Bereits 1550 hatte Tintoretto dasselbe Sujet gestaltet, damals im Hochformat und mit zwei zusätzlichen weiblichen Bediensteten. Damals hatte er die Szene in eine Ruinenlandschaft eingebettet, die auf die mit der Ankunft Jesu untergehende alte Ordnung anspielen sollte.

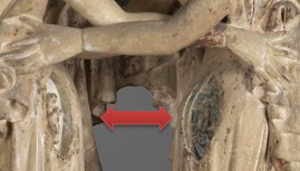

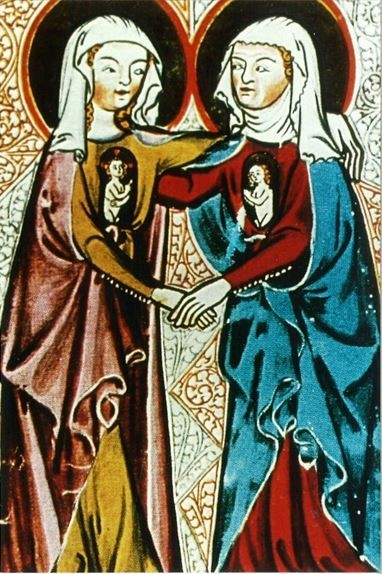

Ab 1400 - Die ungeborenen Kinder (foetus type)

Denn siehe,

als ich die Stimme deines Grußes hörte,

hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe.

Dieser Vers aus dem Lukasevangelium stellt für die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Künstler ein Problem dar. Wie setzt man das freudige Hüpfen eines Fötus in einem Bild um, wenn man das Kind doch eigentlich gar nicht sehen kann? Und wie macht man es angemessen – biologisch wie moralisch?

Bedenkt man zum anderen, dass nach biblischer Überlieferung Elisabet bei der Ankündigung der Schwangerschaft der Maria bereits im sechsten Monat ist, müsste das für die visuelle Gestaltung Konsequenzen haben. Es ist ja nicht so, dass die Künstler dieser Zeit (also nach 1400) keine Kenntnis von der Embryonalentwicklung gehabt hätten, Leonardos Zeichnung von 1511 gibt beredt Auskunft davon. Johannes ist Jesus 180 Tage voraus. Das macht die dann gewählten Lösungen eher unmöglich. Sie zeigen die beiden als gleich entwickelte Föten.

Bedenkt man zum anderen, dass nach biblischer Überlieferung Elisabet bei der Ankündigung der Schwangerschaft der Maria bereits im sechsten Monat ist, müsste das für die visuelle Gestaltung Konsequenzen haben. Es ist ja nicht so, dass die Künstler dieser Zeit (also nach 1400) keine Kenntnis von der Embryonalentwicklung gehabt hätten, Leonardos Zeichnung von 1511 gibt beredt Auskunft davon. Johannes ist Jesus 180 Tage voraus. Das macht die dann gewählten Lösungen eher unmöglich. Sie zeigen die beiden als gleich entwickelte Föten.

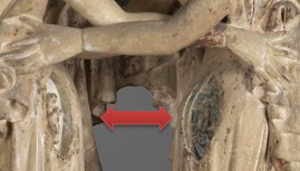

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt aus der Zeit um 1420 eine Figurengruppe aus Sandstein, die relativ drastisch mit dem Thema umgeht. Im Stil eines Anatomen öffnet sie den Blick auf die intra-uterinären Föten. Die ungeborenen Kinder sind nicht mehr auf die Kleidung appliziert, sondern diese wird durschnitten zum unmittelbaren Blick auf die geöffnete Gebärmutter. Aber die Künstler wollten eigentlich ja keinen biologischen Vorgang schildern, sondern einen theologischen. Die angemessene Zuordnung von Johannes zu Jesus sollte dargestellt werden. Dennoch sind einige der Bildlösungen ziemlich sensualistisch, ja nicht nur für die damalige Zeit schockierend angelegt – Gunter von Hagen lässt grüßen.

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt aus der Zeit um 1420 eine Figurengruppe aus Sandstein, die relativ drastisch mit dem Thema umgeht. Im Stil eines Anatomen öffnet sie den Blick auf die intra-uterinären Föten. Die ungeborenen Kinder sind nicht mehr auf die Kleidung appliziert, sondern diese wird durschnitten zum unmittelbaren Blick auf die geöffnete Gebärmutter. Aber die Künstler wollten eigentlich ja keinen biologischen Vorgang schildern, sondern einen theologischen. Die angemessene Zuordnung von Johannes zu Jesus sollte dargestellt werden. Dennoch sind einige der Bildlösungen ziemlich sensualistisch, ja nicht nur für die damalige Zeit schockierend angelegt – Gunter von Hagen lässt grüßen.

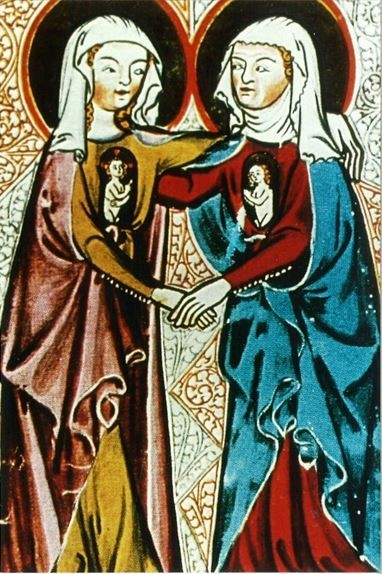

1410 - Utrecht Museum Catharijneconvent

Dieses frühe Bild der Heimsuchung mit den hier zumindest angedeuteten ungeborenen Kindern wird als westfälische oder mittelrheinische Kunst eingeschätzt. Hier muss man noch nicht davon ausgehen, dass an eine naturalistische Darstellung gedacht ist, eher emblematisch tauchen Jesus und Johannes hier auf. Das Geschehen rundherum ist aber mit einem starken Interesse an der Natur dargestellt, Pflanzen, diverse Vögel und ein Hund sind auf der Tafel zu entdecken.

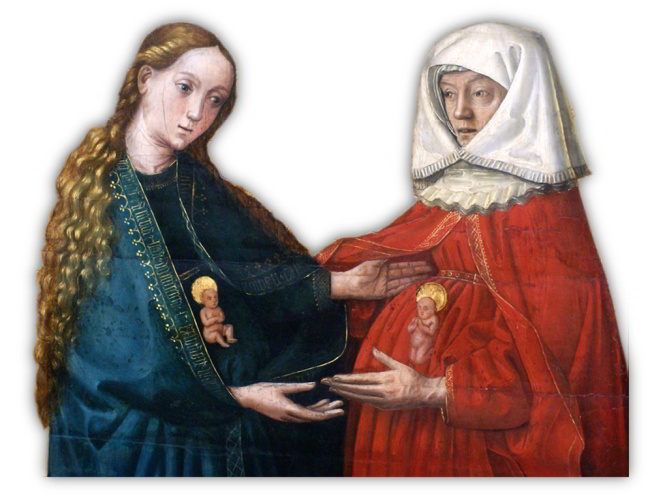

1445 - Konrad Witz, (Detail)

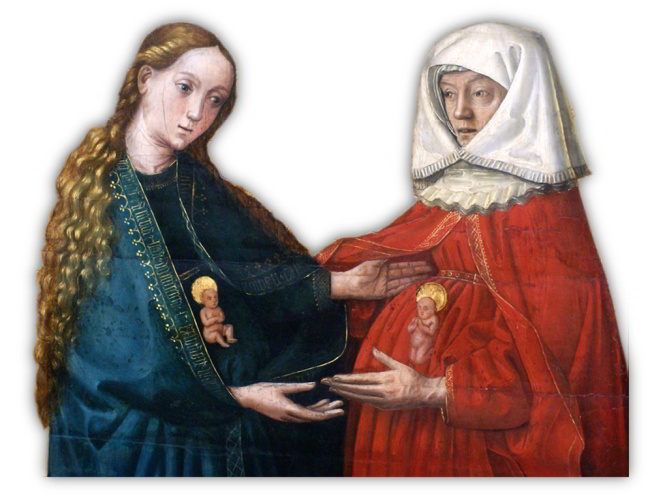

Die Kunstgeschichte unterscheidet bei der Heimsuchung intra-uterinäre und extra-uterinäre Darstellungen der Ungeborenen. Das obige Detail aus einem Werk von Konrad Witz ist eher ein Beispiel für den extra-uterinären Bildtyp. Die Kinder sind hochgerutscht, wenn auch nicht so hoch wie auf dem rechts abgebildeten Werk. Die Arbeit von Konrad Witz, heute in der Gemäldegalerie in Berlin, gehört zu einem Altarwerk, das den Ratschluss Gottes zur Erlösung der Menschheit zeigt, wie die Gemäldegalerie in der begleitenden Information schreibt:

Die Kunstgeschichte unterscheidet bei der Heimsuchung intra-uterinäre und extra-uterinäre Darstellungen der Ungeborenen. Das obige Detail aus einem Werk von Konrad Witz ist eher ein Beispiel für den extra-uterinären Bildtyp. Die Kinder sind hochgerutscht, wenn auch nicht so hoch wie auf dem rechts abgebildeten Werk. Die Arbeit von Konrad Witz, heute in der Gemäldegalerie in Berlin, gehört zu einem Altarwerk, das den Ratschluss Gottes zur Erlösung der Menschheit zeigt, wie die Gemäldegalerie in der begleitenden Information schreibt:

Gezeigt wird Gottvater auf seinem Thron, wie er seinen Sohn, Jesus Christus, zur Erde herabschickt, damit er die Menschheit erlöse. Gott verweist dabei auf die leeren Seiten eines Buches, welches die Evangelien der Bibel symbolisieren dürfte, und das noch durch die Berichte von Christi Erdenleben gefüllt werden muss. Rechts davon erblickt man die Heimsuchung, die Begegnung zwischen der Gottesmutter Maria und ihrer bereits betagten Cousine Elisabeth; beide sind schwanger, Maria mit Christus, Elisabeth mit Johannes dem Täufer. Damit beginnt die menschliche Existenz Gottes, die sich auf dem rechten Altarflügel in der Geburt Christi fortsetzte.

1460 - Kremsmünster

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stoßen wir dann vermehrt auf intra-uterinären Darstellungen, die die beiden ungeborenen Kinder zu den zentralen Akteuren im Bild werden lassen – sehr zur Freude von Anhängern der Lebensschutz-Bewegung in der Gegenwart übrigens.

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stoßen wir dann vermehrt auf intra-uterinären Darstellungen, die die beiden ungeborenen Kinder zu den zentralen Akteuren im Bild werden lassen – sehr zur Freude von Anhängern der Lebensschutz-Bewegung in der Gegenwart übrigens.

Wir werden nun also mehr oder weniger direkt nicht nur auf die Schwangerschaft der beiden Frauen aufmerksam gemacht, sondern sehen explizit auch noch eine Darstellung der beiden ungeborenen Kinder.

Zum einen dient das der Klärung der unterschiedlichen Bedeutung beider Ungeborenen: Jesus ist wesentlich bedeutender als Johannes, was sich an der jeweiligen Gestik zeigt (Anbetung vs. Segen), zum anderen soll das im biblischen Text Beschriebene auch visuell zum Ausdruck kommen: die Freude des ungeborenen Johannes über die Begegnung seiner Mutter mit der mit Jesus schwangeren Maria.

Wie hier auf dem Heimsuchungsbild aus dem Stift Kremsmünster aus dem Jahr 1460 thront Jesus auf diesen Bildern schon als Pantokrator ante portas, während Johannes sich kniend in eine Haltung der Anbetung ergibt.

Dargestellt sind beide Frauen auf dem Bild in Kremsmünster als junge Schwangere, was zumindest im Fall der Elisabet der Überlieferung widerspricht.

Auch das Alter der Ungeborenen wird angeglichen.

1505 - Jacob und Hans Strueb

Bei Jacob und Hans Strueb finden wir eine Darstellung der ungeborenen Kinder, die eher wie eine (moderne) Applikation auf die Kleidung wirkt, weniger eine Darstellung der Kinder im Bauch der beiden Schwangeren. Wie Symbole gestaltet, machen sie den Betrachter:innen deutlich, worum es bei diesem Ereignis eigentlich geht.

1511 - Marx Reichlich

Zumindest das Alter der Protagonistinnen stimmt auf diesem Bild von Marx Reichlich aus dem Jahr 1511, das zu einem Marienaltar gehört. Zehn Jahre vorher hatte derselbe Künstler die Heimsuchung noch ohne die ungeborenen Kinder dargestellt. Im vorliegende Fall legt er aber Wert darauf, wenn es auch einer der letzten Belege dafür ist, dass dieses Motiv in der Kunstgeschichte auftaucht.

Moderne Orthodoxe Ikone

Moderne Orthodoxe Ikone

Im Internet bin ich auf diese moderne Ikone der Heimsuchung gestoßen, die das Motiv der ungeborenen Kinder bei der Heimsuchung sozusagen trotz des westlichen Traditionsabbruchs fortschreibt. Freilich sehen wir hier nun ein geradezu überdeutliches Glaubensbild vor uns, zeigt uns die Ikone doch Jesus und Johannes als erwachsene Männer im Bauch ihrer Mütter. Jeder naturalistische Anklang wird so vermieden, bis dahin, dass ein rotes Stoffband vom Paradiesbaum zum Dach des Hauses von Zacharias gespannt wird. Hier scheint die theologische Konzeption über die künstlerische Darstellung zu dominieren.

Im Internet gibt es noch einige weitere und wie ich finde, noch radikalere Formen dieses Motivs, die dem ungeborenen Johannes eine knechtische Haltung zumuten wie auf dem nebenstehenden Detail einer zeitgenössischen griechisch-orthodoxen Ikone.

Das hat freilich schon eine 600jährige Tradition, die sich auch schon bei dem ältesten Bild dieses Typus finden lässt, einem Fresko aus dem 14. Jahrhundert in der Timios Stavros Kirche in Pelendi auf Zypern. Auch hier verbeugt sich der als erwachsen gezeigte Johannes tief vor dem kommenden Herrn der Welt.

Das hat freilich schon eine 600jährige Tradition, die sich auch schon bei dem ältesten Bild dieses Typus finden lässt, einem Fresko aus dem 14. Jahrhundert in der Timios Stavros Kirche in Pelendi auf Zypern. Auch hier verbeugt sich der als erwachsen gezeigte Johannes tief vor dem kommenden Herrn der Welt.

Der Westen freilich hat dieses Motiv nicht übernommen und in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Darstellung der ungeborenen Kinder ganz aufgegeben. Stattdessen trat dann die Ausgestaltung der Beziehung zur Elisabet in den Vordergrund.

-> Hier geht es weiter zum Bildthema "Der Traum Josephs"

Die Euphrasius-Basilika in Poreč (Kroation) ist deshalb bedeutsam, weil sie seit dem 6. Jahrhundert kaum verändert wurde und wir so einen guten Blick auf die Darstellungsformen der spätantiken und frühbyzantinischen Kunst werfen können.

Die Euphrasius-Basilika in Poreč (Kroation) ist deshalb bedeutsam, weil sie seit dem 6. Jahrhundert kaum verändert wurde und wir so einen guten Blick auf die Darstellungsformen der spätantiken und frühbyzantinischen Kunst werfen können.

Das ist bei dem später entstandenen Fresko in der Unterkirche in Assisi anders. Freilich wurde dieses auch vermutlich nicht von Giotto selbst geschaffen, sondern wird seiner Werkstatt zugeschrieben. Man hat das Gefühl, als ob in die Konzeption eingegriffen und diese mit sekundären

Das ist bei dem später entstandenen Fresko in der Unterkirche in Assisi anders. Freilich wurde dieses auch vermutlich nicht von Giotto selbst geschaffen, sondern wird seiner Werkstatt zugeschrieben. Man hat das Gefühl, als ob in die Konzeption eingegriffen und diese mit sekundären Verweisen gefüllt wurde. So erschließt sich die kleine Tür mit Baldachin am rechten Bildrand nicht, wenn man sie nicht als allegorischen Verweis liest. Auch die Frauengruppe hinter Maria wirkt willkürlich. Ist bei dem Fresko in Padua der Kontrast zwischen der jungen Maria und der alten Elisabet dominant, so ist nun die Frau direkt hinter Maria plötzlich die älteste im Bild. Warum das so gestaltet wird, weiß man nicht. Auch die Gestik der Hauptprotagonistinnen wirkt verhaltener, weniger herzlich, abwartender, ja fast sorgenvoll. Das gesamte Geschehen ist steifer geworden.

Verweisen gefüllt wurde. So erschließt sich die kleine Tür mit Baldachin am rechten Bildrand nicht, wenn man sie nicht als allegorischen Verweis liest. Auch die Frauengruppe hinter Maria wirkt willkürlich. Ist bei dem Fresko in Padua der Kontrast zwischen der jungen Maria und der alten Elisabet dominant, so ist nun die Frau direkt hinter Maria plötzlich die älteste im Bild. Warum das so gestaltet wird, weiß man nicht. Auch die Gestik der Hauptprotagonistinnen wirkt verhaltener, weniger herzlich, abwartender, ja fast sorgenvoll. Das gesamte Geschehen ist steifer geworden.

Ghirlandaios Heimsuchung findet sich in der

Ghirlandaios Heimsuchung findet sich in der

Bedenkt man zum anderen, dass nach biblischer Überlieferung Elisabet bei der Ankündigung der Schwangerschaft der Maria bereits im sechsten Monat ist, müsste das für die visuelle Gestaltung Konsequenzen haben. Es ist ja nicht so, dass die Künstler dieser Zeit (also nach 1400) keine Kenntnis von der Embryonalentwicklung gehabt hätten, Leonardos Zeichnung von 1511 gibt beredt Auskunft davon. Johannes ist Jesus 180 Tage voraus. Das macht die dann gewählten Lösungen eher unmöglich. Sie zeigen die beiden als gleich entwickelte Föten.

Bedenkt man zum anderen, dass nach biblischer Überlieferung Elisabet bei der Ankündigung der Schwangerschaft der Maria bereits im sechsten Monat ist, müsste das für die visuelle Gestaltung Konsequenzen haben. Es ist ja nicht so, dass die Künstler dieser Zeit (also nach 1400) keine Kenntnis von der Embryonalentwicklung gehabt hätten, Leonardos Zeichnung von 1511 gibt beredt Auskunft davon. Johannes ist Jesus 180 Tage voraus. Das macht die dann gewählten Lösungen eher unmöglich. Sie zeigen die beiden als gleich entwickelte Föten. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt aus der Zeit um 1420 eine

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt aus der Zeit um 1420 eine

Die Kunstgeschichte unterscheidet bei der Heimsuchung intra-uterinäre und extra-uterinäre Darstellungen der Ungeborenen. Das obige Detail aus einem Werk von Konrad Witz ist eher ein Beispiel für den extra-uterinären Bildtyp. Die Kinder sind hochgerutscht, wenn auch nicht so hoch wie auf dem rechts abgebildeten Werk. Die Arbeit von Konrad Witz, heute in der Gemäldegalerie in Berlin, gehört zu einem Altarwerk, das den

Die Kunstgeschichte unterscheidet bei der Heimsuchung intra-uterinäre und extra-uterinäre Darstellungen der Ungeborenen. Das obige Detail aus einem Werk von Konrad Witz ist eher ein Beispiel für den extra-uterinären Bildtyp. Die Kinder sind hochgerutscht, wenn auch nicht so hoch wie auf dem rechts abgebildeten Werk. Die Arbeit von Konrad Witz, heute in der Gemäldegalerie in Berlin, gehört zu einem Altarwerk, das den  Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stoßen wir dann vermehrt auf intra-uterinären Darstellungen, die die beiden ungeborenen Kinder zu den zentralen Akteuren im Bild werden lassen – sehr zur Freude von Anhängern der Lebensschutz-Bewegung in der Gegenwart übrigens.

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts stoßen wir dann vermehrt auf intra-uterinären Darstellungen, die die beiden ungeborenen Kinder zu den zentralen Akteuren im Bild werden lassen – sehr zur Freude von Anhängern der Lebensschutz-Bewegung in der Gegenwart übrigens.

Moderne Orthodoxe Ikone

Moderne Orthodoxe Ikone Das hat freilich schon eine 600jährige Tradition, die sich auch schon bei dem ältesten Bild dieses Typus finden lässt, einem Fresko aus dem 14. Jahrhundert in der Timios Stavros Kirche in Pelendi auf Zypern. Auch hier verbeugt sich der als erwachsen gezeigte Johannes tief vor dem kommenden Herrn der Welt.

Das hat freilich schon eine 600jährige Tradition, die sich auch schon bei dem ältesten Bild dieses Typus finden lässt, einem Fresko aus dem 14. Jahrhundert in der Timios Stavros Kirche in Pelendi auf Zypern. Auch hier verbeugt sich der als erwachsen gezeigte Johannes tief vor dem kommenden Herrn der Welt.