Die Zukunft von Kunst und Kirche

|

„Am Anfang war das Auge“Probleme theologischen Umgangs mit Kunst III: Pseudo-VerismusAndreas Mertin

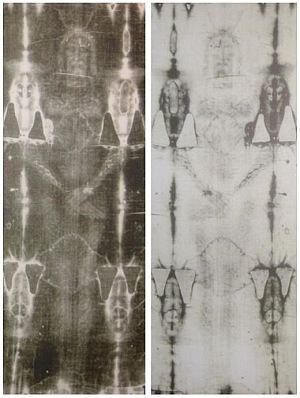

Ein Satz wie „So hat Jesus aber nicht ausgesehen“ ist in vielerlei Hinsicht unsinnig. Wir wissen gar nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Von denen, die ihn gesehen haben, hat keiner sein Aussehen beschrieben. Bleiben also nur Spekulationen. Als ich vor vielen Jahren mit dem Theologie-Studium begann, galt als Weisheit letzter Schluss, Jesus sei 173 cm groß gewesen. Warum? Nun die Bibel sagt nichts über die Körpergröße von Jesus, also muss er wohl Normalmaß gehabt haben, und das war nach damaliger Erkenntnis für 30-jährige Juden in Jerusalem eben 173 cm. Ich weiß nicht, was der heutige Erkenntnisstand in Sachen Körpergröße Jesu ist (2006 maß man mit Hilfe des Turiner Grabtuchs 187 cm), aber all das sind Spekulationen. Ähnliches gilt für das Aussehen Jesu. Die Bibel berichtet darüber nichts, also nahmen Wissenschaftler an, der auf die Welt gekommene Gott müsse wohl wie ein Durchschnittshebräer des Jahres 30 ausgesehen haben und rekonstruierten flott aus 2000 Jahre alten Knochenfunden in Jerusalem mit Hilfe von Computerprogrammen ein entsprechendes Bild. Damit konnte die Boulevardpresse dann Schlagzeilen machen, indem sie es mit den nun angeblich falschen kunsthistorischen Bildern verglich.

20 Jahre später diskutieren wir dieselbe Frage unter identitätspolitischen Vorzeichen, nun sollen wir Bilder vom weißen Jesuskind hinterfragen.[3] Die These lautet: "Der uns an Weihnachten geborene Retter der Welt war Person of Color. Punkt." Und dieses Punktum soll wohl heißen: das kann nicht mehr in Frage gestellt werden, es ist unbezweifelbar, identitätspolitisch unfehlbar. Punktum, so sagt das Digitale Wörterbuch zur Deutschen Sprache „unterstreicht das Vorhergesagte und drückt zugleich die eindeutige Ablehnung etwaiger zu erwartender Einwände aus“.[4] Das ist autoritäre Rede, wie wir sie aus dem 18. und 19. Jahrhundert kennen. Ist es mit der Identitätspolitik so, wie mit der Lehre von der Unfehlbarkeit: Widerspruch ist zwecklos? Das Erschreckende daran ist, dass unter diesem Paradigma nun die Kulturgeschichte durchforstet wird: die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen – ein Motto, mit dem in diesem Falle die Tauben fett werden. Denn wie schon gesagt: Wenn Jesus Christus a) Person of Color war und b) in der Kunst auch so dargestellt werden muss, dann kann man in der Tradition der Museumsstürmer zwischen 1933 und 1945 die Museen gleich schließen, denn da bleibt nicht viel übrig. Das kümmert identitätspolitisch Denkende freilich wenig, es geht ja um ‚Wahrheit‘. Aufgeklärter AbsolutismusMan könnte in einem kurzen Zwischenschritt einmal der Tradition derartiger Korrekturen der Sichtweisen bzw. „Maßregelungen“ nachgehen, die ja in der Regel Eingriffe in die Volksreligiosität darstellen, weil sie nur dort ihre Wirksamkeit entfalten konnten. Und dabei würde man ohne Zweifel insbesondere auf die Reform der Volksreligiosität im Rahmen des aufgeklärten Absolutismus stoßen. Kaiserin Maria Theresia etwa verbot 1752 alle Schauspiele zu Heiligenfesten, aber eben auch Krippen- und Dreikönigsspiele. 1782 folgt dem ein Hirtenbrief, der vom Geist des aufgeklärten Absolutismus getragen ist und zum Ziel hat

Nun zeigt ein Blick auf die obige neapolitanische Krippenlandschaft, dass schon im 18. bzw. 19. Jahrhundert die multikulturelle Wirklichkeit wesentlich komplexer gespiegelt wird, als dies manche in der Gegenwart für möglich halten. Jedenfalls ist hier nicht nur der Heilige Caspar eine Person of Color, sondern auch einige der Hirten, der Händler und der Marktbesucher. Eine höchst diverse Gesellschaft, in der Gesamtheit aber kaum aus der Bibel abzuleiten. Und so zögerten die Aufklärer nicht, Derartiges als „unnötige Dinge“ bzw. „Mummereyen“ zu untersagen.

Zum ersten: Die identitätspolitische Grundthese, dass Jesus eine Person of Color war, ist selbst unter den People of Color fraglich. In ihrer bisherigen Geschichte legten sie sehr viel Wert darauf, dass „die Juden“ eben nicht People of Color seien, sondern weiße Unterdrücker.[6] Und so zeigten sich Juden zuletzt überrascht, dass die neue (Rassen-)Theorie sie nun dieser Gruppe zuschlug und hofften inständig, dass sich das auch unter den People of Color herumgesprochen habe, denn bisher seien sie als Juden eher als weiße Rassisten beschimpft und bedroht worden.[7] Es macht also Sinn, zunächst einmal People of Color zu fragen, ob Jesus als Jude tatsächlich konsensuell zu ihnen gehört. Auf die Antwort bin ich gespannt. Zum zweiten: Wie der Gottessohn ausgesehen hat, welche Pigmentierung seine Haut hatte, wissen wir nicht. Es hängt an vielen Voraussetzungen, über die wir nicht einfach voluntativ befinden können: ob Josef nicht vielleicht doch der Vater von Jesus war, ob, wie der Philosoph Kelsos es im 2. Jahrhundert überliefert und einige Rabbiner es übernahmen, ein römischer Soldat namens Panthera seine Gene ins Spiel gebracht hat[8] oder ob nicht doch Gott, von dessen Genen wir wenig wissen, an der Geburt des Retters der Welt beteiligt war. Zum dritten: Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass laut dem Glaubenszeugnis der Bibel, Gott bewusst die jüdische Existenz gewählt hat. Als Gott in diese Welt kam, ist er Jude geworden (Darstellung im Tempel und Beschneidung). Das Neue Testament wird nicht müde, das hervorzuheben. Deshalb ist das auch der erste Satz, den wir heute – gerade heute! – immer wieder hervorzuheben haben: "Der uns an Weihnachten geborene Retter der Welt war Jude." Er wurde nach der Heiligen Schrift nicht ostentativ mit dunklem Teint im Nahen Osten, sondern programmatisch als Mitglied des jüdischen Volkes geboren.[9] Judentum aber knüpft sich an keine Hautfarbe. Ich habe in einer früheren Ausgabe des Magazins auf zwei exemplarische Figuren des Alten und des Neuen Testaments verwiesen, bei denen die biblischen Autoren Wert darauflegen, Diversität als Charakteristikum der (jüdischen) Religion zu betonen. Ja, Jesus wird einen dunklen Teint gehabt haben, Petrus auch, Paulus vielleicht nicht. Nur ist das den biblischen Autoren nicht wichtig, sie erwähnen es nicht. Sie markieren an zwei Stellen, dass die Hautfarbe keine differenzbildende Rolle spielen soll: im Alten Testament dadurch, dass Mose erst nach der Hochzeit mit der namenlosen Nubierin[10] vollen Zugang zu Gott erhält, im Neuen Testament, weil der erste getaufte Christ[11] ein queerer, kapitalistischer Nubier ist. Was der Bibel aber sehr viel wichtiger ist als diese Zuschreibungen, ist die Zugehörigkeit all dieser Personen zum Volk Gottes, also dem jüdischen Volk. Zum vierten: Kommen wir noch einmal kurz auf das identitätspolitische Ideologumenon zurück: "Der uns an Weihnachten geborene Retter der Welt war Person of Color. Punkt" Unter veristischen Gesichtspunkten lässt sich nichts davon einlösen. Dass jenes Kind, das etwa im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung geboren wurde, der „Retter der Welt“ war, ist ein Glaubenssatz, der kaum ‚bewiesen‘ werden kann, er erfüllt nun gerade keine veristischen Kriterien. Dass er „an Weihnachten“ im Sinne des 25. Dezembers geboren wurde, glauben nicht einmal Theolog:innen. Ihnen ist bewusst, dass dieser Termin Jahrhunderte später aus ganz anderen Gründen gewählt wurde. Es gibt eine gewisse narrative Plausibilität, dass Christus im November geboren wurde, aber auch das ist nur Spekulation, die sich aus einer Planetenkonstellation ergibt.

Bleibt am Ende nur der Schluss vom Allgemeinen aufs Besondere. Man stellt eine Theorie über das Aussehen eines Juden aus der Zeitenwende auf und schließt daraus auf das Aussehen Jesu. Und damit sind wir wieder bei der computergestützten Rekonstruktion eines Hebräers der Zeitenwende. Nur dass es jetzt gilt, das Aussehen eines frischgeborenen Babys zu rekonstruieren, was es noch mal schwieriger macht. „Der holde Knabe mit lockig blondem Haar sei allgegenwärtig“ wird dann noch behauptet, aber ich weiß nicht, wie man das empirisch überhaupt bewahrheiten will. Schaut man dabei in die bei Gemeinden so beliebten Krippenausstellungen? Ja, die sind höchst ärgerlich stereotyp. Oder orientiert man sich an der Kunstgeschichte? Die ist überaus wandlungsreich. Auf den Weihnachtsbildern im ersten Jahrtausend hat das Christuskind einen bedeckten Kopf, weder Locken noch blonde Haare lassen sich beobachten. Bei Guido da Siena im 13. Jahrhundert hat er rötliche Haare und ist nicht weiß. Bei Giotto in Padua ist das anders, hier sehen wir Christus mit blonden Haaren. Bei den dann folgenden flämischen Malern des 15. Jahrhunderts wird Christus in der Regel wiederum haarlos dargestellt, ihnen folgen darin die deutschen Maler. Die durchaus wahrnehmbare Helligkeit des Kindes erklärt sich jedoch nicht aus rassistischen Untertönen, sondern daraus, dass die Hl. Birgitta von Schweden in ihren Visionen erklärt hatte, dass das neugeborene Kind so hell gestrahlt hätte, dass es jedes natürliche Licht überflüssig machte.

Um das Bild wirklich beurteilen zu können, müsste man eine Abbildung präsentieren, die hochauflösend, farbkorrigiert und unbeschnitten ist. Aber auch wenn die Redaktion eine Vorlage von akg-images erhalten hat, die vollständig und zudem sogar mit einer Farbkorrekturskala versehen war, so hat sie das Bild dennoch oben und unten beschnitten, was insbesondere den Blick auf die Darstellung der Hirten rechts oben erschwert.

Kann man nun veristische Kriterien auf dieses Bild anwenden? Das hängt ganz davon ab, was es eigentlich darstellen soll. Behauptet wird ja, es zeige auf falsche und irreführende Weise ein Bild von der im Lukasevangelium überlieferten Geburt des Christuskindes, indem es dieses als weißes darstelle. Durch einige Details wird aber deutlich, dass dieses Gemälde sich vor allem auf andere Quellen bezieht. Es zeigt nicht zuletzt die Vision der Heiligen Birgitta von Schweden, die diese im 14. Jahrhundert von dem Ereignis hatte. Denn das Christuskind auf dem Bild ist vollständig nackt und nicht in Windeln gewickelt und wird von Maria angebetet. Insbesondere geht aber der ganze Glanz auf dem Bild vom Christuskind aus. Das hatte Birgitta so gesehen: Maria gebar „ihren Sohn, von dem ein so unsagbarer Strahlenglanz ausging, dass die Sonne nicht damit zu vergleichen war“. Und genau das wird uns hier gezeigt. Man mag sich darüber mokieren, dass eine schwedische Adelige in ihrer Vision Maria ein strahlendes weißes Kind hat gebären lassen, aber unwahr im naturalistischen Sinne wäre es, wenn Tintoretto bzw. seine Werkstatt es anders dargestellt hätten. Das von der Redaktion gewählte Beispiel belegt nicht, was diese sich davon erhofft, es spiegelt eine Vision des 14. Jahrhunderts. Nun ist all das nicht das eigentliche Thema dieses Textes, sondern die verwegene Idee, die Bilder der Kunst hätten die Wirklichkeit der Welt aus der Zeitenwende zu spiegeln, die man spekulativ oder auch wissenschaftlich erschlossen hat. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Natürlich durchzieht die Kunstgeschichte die Erzählung von dem Künstler, der etwas so präzise nach der Wirklichkeit schafft, dass es mit dieser verwechselt wird (Vgl. dazu meinen Text über den Schein in der Kunst „Illusion und Täuschung“).[14] Aber diese Kunstlegende diente ja letztlich immer dazu, darauf hinzuweisen, dass Verdoppelung der Wirklichkeit gerade nicht die Aufgabe der doch konstitutiv fiktionalen Kunst ist.

Bis zu Giottos Darstellungen Anfang des 14. Jahrhunderts war es der Ehrgeiz der religiösen Kunst, möglichst nicht mit der Wirklichkeit verwechselt zu werden, weil sonst die Gefahr bestand, Gott nach dem Bild des Menschen zu entwerfen. Aber genau darauf läuft es im Augenblick hinaus. Wir entwickeln eine Kriteriologie für „angemessene“ Darstellungen im Christentum, die nach dem aktuellen Maß des Menschlichen gestrickt sind. Sie macht es zugleich aber unmöglich, dass überhaupt noch Kunst im Christentum zustande kommt. Geurteilt wird nicht mehr über die Kunst, sondern darüber, ob diese die Dinge so darstellt, wie sie „wirklich“ gewesen seien.

Wie kann die Kunsthalle ein Kunstwerk unter dem Titel „Der Mandrill“ präsentieren, dass der Wahrheit eines Mandrills doch gar nicht entspricht? Eine identitätspolitische Verteidigung des wahren Mandrills sozusagen. Da es das Tier nur in Afrika gibt, stammten die lebensweltlichen Erfahrungen der Bevölkerung wohl aus Hagenbecks Tierpark oder aus häuslichen Lexika bzw. illustrierten Büchern zur Naturkunde. Wenn Abbildung von anschaulich Gegebenem die Aufgabe von Kunst wäre, hätten die Hamburger Bürger Recht. So aber verwechseln sie Kunst mit Illustration. Die Herausforderung für die Kunsthalle bestand nun nicht darin, das Bild von Franz Marc durch eine korrekte Illustration eines Mandrills zu ersetzen, sondern den Menschen den Stil, also die Arbeitsweise des Expressionismus zu erklären. In dem Augenblick, in dem die Darstellungskonventionen des Expressionismus den Menschen vertraut werden, verschwindet das Konfliktpotential. Wenige Jahre später erscheint das Bild schon fast konventionell, weil man sich an expressionistische Darstellungen gewöhnt hat. In der Kirche fällt der Gedanke an derartige Vermittlungsarbeit aber weiterhin schwer. Statt Kunst als Kunst wahrzunehmen und sie den Betrachter:innen eben auch in ihrer historischen Entwicklung zu erläutern, geht es hier vorgeblich um die historische Wahrheit an sich. Die Urteile wandeln sich von Kunsturteilen zu kulturgeschichtlichen Klassifizierungen. Nun braucht gar nicht bestritten zu werden, dass in der überwiegenden Zahl der zentraleuropäischen Kunstwerke die Sujets inkulturiert waren, d.h. die dargestellte Erzählung in die Lebenswelt der Betrachter:innen übersetzt wurde. So wie das vergleichbar auch in anderen kulturellen Kontexten geschieht. Aber zur Beurteilung bedarf es dann doch sorgfältiger kunsthistorischer Erschließungen und nicht kategorialer Verwerfungen.

In der Vision des Kanonikus von Paele sitzt Christus auf einem Korporale, also jenem Tuch auf dem Altar, auf dem bei der Eucharistie Hostienschale und Kelch abgestellt werden. Hier aber wird Christus in Fleisch und Blut sichtbar. Wollte man nun ein Urteil über den holden Knaben mit blondlockigem Haar auf diesem Bild abgeben, müsste man ein Urteil über den (in diesem konkreten Falle eucharistischen) Glauben des Kanonikus van Paele fällen, müsste ihn verurteilen, weil er in seiner Vision ein weißes blondlockiges Kind sieht. Das kann man machen, müsste dann aber veristisch gegen die Darstellung einer Introspektion argumentieren. Deutlich wird so, dass man bei jedem einzelnen Kunstwerk der Kunstgeschichte schauen muss, was es eigentlich zum Thema hat, wen es adressiert und wie es das umsetzt. Pauschalurteile sind nicht hilfreich. Alternatives LösungsmodelDer Text, der die „Weißheit“ des Christuskindes in der abendländischen Bildgeschichte problematisiert, enthält aber auch die Andeutung eines alternativen Lösungsmodells, wenn es heißt, man müsse mit den Geburts- und Krippendarstellungen den tatsächlichen Betrachter:innen des 21. Jahrhunderts (also den Menschen der multikulturellen Gesellschaft) ein Identifikationsangebot machen. Das ist dann zwar nicht mehr veristisch argumentiert, aber es kommt dem Wesen der Kunst näher, sich jeweils in konkrete Situationen zu inkulturieren und würde von der Kunst sicher auch so aufgegriffen und umgesetzt. Aber was bedeutet das? Wie inkulturiert sich die Weihnachtsgeschichte heute? Der Text argumentiert so:

Ich glaube zunächst einmal nicht, dass sich die Menschen heute überhaupt über Krippendarstellungen oder Weihnachtsbilder das biblische Geschehen vergegenwärtigen. Das scheint mir doch ziemlich binnenkirchlich argumentiert zu sein. Und von den Weihnachtsbildern zu den Weltbildern ist immer noch ein weiter Weg. Aber unterstellen wir einmal, es sei so, wie gehen wir damit um und was bedeutet es für die angemessene Bildproduktion und deren Präsentation? Schon beim konkreten Argumentationsgang habe ich Probleme. Zunächst geht es um die Adäquatheit der Inkulturation. Hier wird festgestellt, dass die Wirklichkeit inzwischen komplexer ist, als sie sich in den Darstellungen zeigt. Aber inwiefern? Wird dabei nicht unterstellt, dass jemand, der über eine Migrationsgeschichte verfügt, automatisch nicht-weiß ist? Dass Deutsch gleich weiß sei, so sagt der Text, stimme nicht, weil 25% der Erwachsene eine Migrationsgeschichte besäßen. Das Deutsch nicht gleich weiß ist, ist evident, nur die Begründung leuchtet nicht ein. Eine Migrationsgeschichte sagt ja noch nichts über die Hautfarbe. Ein türkisches, italienisches, griechisches oder polnisches Kind würde in der Krippe ja nicht auffallen. Ich wohne in einer Stadt mit einer der höchsten Migrationsquoten in der Bundesrepublik Deutschland. Mindestens 43% der Bewohner unserer Stadt haben eine konkrete Migrationsgeschichte. Im Blick auf die Frage der People of Color sagt das noch nichts. Allenfalls der Blick auf die Herkunftsländer könnte hier etwas mehr Klarheit schaffen. Laut Migrationsatlas meiner Heimatstadt lautet die Antwort: Türkei, Italien, Rumänien, Griechenland, Polen, Serbien/Montenegro, Bulgarien, Kroatien und Portugal. Diese Staaten bilden 90% der Herkunftsländer der Menschen mit Migrationsgeschichte ab. Die restlichen 10% stammen aus Syrien und der Arabischen Republik und sind vor allem ein Resultat der Flüchtlingskrise nach 2015. Was bedeutet das für die Gestaltung von Weihnachtsbildern oder Krippen? Wie inkulturiert sich Weihnachten in die Lebenswirklichkeit der überaus diversen Gesellschaft meiner Heimatstadt und vor allem deren Gottesdienstbesucher:innen?

Das führte dann ab dem 12. Jahrhundert zu den konkreten Darstellungen eines schwarzen Königs bei der Anbetung Christi, so wie wir ihn 1470 beim Drei-Königs-Altar von Hans Memling finden. Die Bilder der christlichen Kunst suchen eine Kernidee des Christentums zu verdeutlichen: dass sie eine universelle Religion ist und die Magier Repräsentanten / Symbolisierungen dieser Universalität. Sie reagierten noch nicht auf die Lebenswelt der Betrachter:innen, sondern auf Überlegungen der damaligen Theolog:innen. Das ist heute anders, aktuell beziehen wir den Erfahrungssinn aller in Frage kommenden Rezipient:innen mit ein. Die spannende Frage ist: Wie wird daraus nun ein Bild für die Gegenwart? Wie kann und soll das konkret Gestalt annehmen ohne zur platten Propagandakunst zu verkommen? Das ist ja die große Gefahr aller ethisch motivierten bzw. engagierten Kunst bzw. des christlichen Kunsthandwerks. Es gehört für mich zu den verstörenden Beobachtungen, dass die Kritiker:innen der christlichen Ikonographie immer im Negativen bleiben, statt endlich einmal jene Bilder vorzustellen, die ihren identitätspolitischen Forderungen entsprechen würden. Wie sähe eine gelungene korrekte Krippendarstellung, ein gelungenes, korrektes Weihnachtsbild aus? Oder gibt es gar keine Objekte und keine Kunstwerke, die identitätspolitisch korrekt wären? Wäre es dann aber nicht besser, sich gleich dem biblischen Bilderverbot anzuschließen (und nicht korrekte Gottesbilder zu fordern)?

Man muss den eurozentristischen Weg der Verabschiedung von der christlichen Ikonographie (den die Kunst ja eigenständig gegangen ist) nicht für alternativlos halten, man hat im Rest der Welt ja durchaus andere Wege der Gestaltung gefunden. Für mich wären die Kriterien die, dass die Botschaft des im jüdischen Volk auf die Welt gekommenen Gottes, der keinen Platz in der Herberge fand, in solchen Formungen auch vernehmbar wird. Ich denke, es gibt derartige Werke, sie müssen sich dann – darin folge ich dem Weg des Abendlandes – aber aus der Kunst heraus entwickelt haben und ihr nicht vorgegeben werden. Das wäre dann eine Frage einer aktuell gelingenden Inkulturation. Anmerkungen[1] Vgl. dazu den Artikel Race and appearance of Jesus in der Wikipedia: [2] Ich verwende den Begriff daher etwas anders als in der Kunstgeschichtsschreibung. [9] Ich finde es überraschend, dass die Zugehörigkeit Jesu zum Judentum im Text auf evangelisch.de keine Rolle spielt. Es wirkt so, als ob die Tatsache, dass Jesus im Vorderen Orient geboren wurde, das ausschließliche Kriterium ist. [13] Das Bild ist heute im Hospital Tavera in Toledo zu finden, einem kleinen Museum, das selbst von Toledo-Besuchern nur selten aufgesucht wird [15] Vgl. dazu Bätschmann, Oskar (1984): Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Die Kunstwissenschaft). [16] Vgl. dazu das Buch von Christof L. Diedrichs: Ohne Brille sieht man mehr. Jan van Eyck: „Die Madonna des Kanonikus Georg van der Paele“, Norderstedt, 2/2016 [18] Bizarr wird es, wenn man dann auf Krippeninstallationen stößt, die zwar in Tansania gefertigt wurden, aber nach den Visionen der Heiligen Birgitta von Schweden, also nach einem strikt eurozentristischen Weihnachtsmodell entworfen wurden. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/135/am744c.htm |

Ein weiteres Problem, das ich im theologischen Umgang mit der Kunst sehe, ist jüngeren Datums. Es mag sich bereits Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, kam aber erst im 21. Jahrhundert zu voller Blüte. Und dieses Problem artikuliert sich in der Forderung an die Kunst – und hier eben nicht nur an die künftige, sondern auch an die historische -, sie müsse die Dinge so zeigen, wie sie identitätspolitisch wirklich seien. Und im Umkehrschluss lautet diese Forderung dann oft auch: Man müsse historische Kunst daraufhin überprüfen, ob sie die Dinge wirklich auch so darstelle, wie sie sich identitätspolitisch darstellen. Nun kann man gewiss sein, dass 99% aller Kunst dieser Forderung nicht genügt, was sie dann einem identitätspolitischen Ikonoklasmus ausliefert.

Ein weiteres Problem, das ich im theologischen Umgang mit der Kunst sehe, ist jüngeren Datums. Es mag sich bereits Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, kam aber erst im 21. Jahrhundert zu voller Blüte. Und dieses Problem artikuliert sich in der Forderung an die Kunst – und hier eben nicht nur an die künftige, sondern auch an die historische -, sie müsse die Dinge so zeigen, wie sie identitätspolitisch wirklich seien. Und im Umkehrschluss lautet diese Forderung dann oft auch: Man müsse historische Kunst daraufhin überprüfen, ob sie die Dinge wirklich auch so darstelle, wie sie sich identitätspolitisch darstellen. Nun kann man gewiss sein, dass 99% aller Kunst dieser Forderung nicht genügt, was sie dann einem identitätspolitischen Ikonoklasmus ausliefert.

Nun wären manche Voraus-Setzungen des identitätspolitischen Furors und des sich ihm anschließenden Ikonoklasmus‘ durchaus in Frage zu stellen, um nicht zu sagen: die gesamte These und ihre daraus abgeleitete Forderungen stehen auf überaus tönernen Füßen.

Nun wären manche Voraus-Setzungen des identitätspolitischen Furors und des sich ihm anschließenden Ikonoklasmus‘ durchaus in Frage zu stellen, um nicht zu sagen: die gesamte These und ihre daraus abgeleitete Forderungen stehen auf überaus tönernen Füßen. Woher aber kommt das sichere Wissen über die Hautfarbe Jesu? Darüber könnte uns allenfalls das Turiner Grabtuch Auskunft geben, wenn es denn Anhalt an einer Wahrheit hätte (also Reliquie und nicht Ikone wäre) und wenn es zudem eindeutig zuordbares genetisches Material enthielte. Aber gerade im Blick auf diese Frage schweigt das Tuch.

Woher aber kommt das sichere Wissen über die Hautfarbe Jesu? Darüber könnte uns allenfalls das Turiner Grabtuch Auskunft geben, wenn es denn Anhalt an einer Wahrheit hätte (also Reliquie und nicht Ikone wäre) und wenn es zudem eindeutig zuordbares genetisches Material enthielte. Aber gerade im Blick auf diese Frage schweigt das Tuch. Die Plattform evangelisch.de, auf welcher der Text mit der Formulierung vom allgegenwärtigen blonden lockigen Knaben erschien, glaubt, die Aussage beziehe sich auf die Kunstgeschichte und zeigt zum Beleg das Foto eines Gemäldes, das sie im Rahmen der üblichen schnellen Recherche bei akg-images gefunden hatte (aber nicht das nebenstehende Foto vom gleichen Objekt). Es ist ein Bild, das Tintoretto zugeschrieben wird, vermutlich aber eher aus seiner Werkstatt stammt.

Die Plattform evangelisch.de, auf welcher der Text mit der Formulierung vom allgegenwärtigen blonden lockigen Knaben erschien, glaubt, die Aussage beziehe sich auf die Kunstgeschichte und zeigt zum Beleg das Foto eines Gemäldes, das sie im Rahmen der üblichen schnellen Recherche bei akg-images gefunden hatte (aber nicht das nebenstehende Foto vom gleichen Objekt). Es ist ein Bild, das Tintoretto zugeschrieben wird, vermutlich aber eher aus seiner Werkstatt stammt. Blonde Locken hat das Christuskind auf dem 42x31 cm großen Kunstwerk freilich nicht. Der auf dem Bild nur etwa 4 cm große Christuskopf dürfte eher bräunliche Haare haben – was natürlich noch nichts über die spätere Haarfarbe des Kindes besagt.

Blonde Locken hat das Christuskind auf dem 42x31 cm großen Kunstwerk freilich nicht. Der auf dem Bild nur etwa 4 cm große Christuskopf dürfte eher bräunliche Haare haben – was natürlich noch nichts über die spätere Haarfarbe des Kindes besagt. Blickt man etwa auf die Mitteltafel der ersten Schauseite des Isenheimer Altars, dann muss man sagen, unter veristischen, identitätspolitischen Aspekten ist dieses Bild vollständig unwahr. Der historische Jesus hat keinesfalls so ausgesehen; er war nicht an Ergotismus erkrankt; die Drei-Nagel-Kreuzigung ist historisch mehr als zweifelhaft; als Christus am Kreuz starb, war Johannes der Täufer schon tot; Bücher, wie das von Johannes getragene, gab es im Jahr 30 noch nicht; keinesfalls hat Golgatha so ausgesehen wie auf dem Kunstwerk. Stehen nun die identitätspolitischen Geschichtsbewahrer auf und sagen, die Landschaft in Palästina sah nicht aus wie auf dem Bild, ein Lamm trug schon gar nicht ein Kreuz und aus seiner Brust fließt kein Blut in einen Kelch, die als Weiße dargestellte Maria könne im Jahr 30 keine Ordenskleidung der Antoniterinnen tragen und auch Hautfarbe wie Kleidung von Johannes und Maria Magdalena seien völlig daneben, weil für die Zeit unzutreffend? Selbst die Vase gab es damals so nicht, wohl aber im 15. Jahrhundert.

Blickt man etwa auf die Mitteltafel der ersten Schauseite des Isenheimer Altars, dann muss man sagen, unter veristischen, identitätspolitischen Aspekten ist dieses Bild vollständig unwahr. Der historische Jesus hat keinesfalls so ausgesehen; er war nicht an Ergotismus erkrankt; die Drei-Nagel-Kreuzigung ist historisch mehr als zweifelhaft; als Christus am Kreuz starb, war Johannes der Täufer schon tot; Bücher, wie das von Johannes getragene, gab es im Jahr 30 noch nicht; keinesfalls hat Golgatha so ausgesehen wie auf dem Kunstwerk. Stehen nun die identitätspolitischen Geschichtsbewahrer auf und sagen, die Landschaft in Palästina sah nicht aus wie auf dem Bild, ein Lamm trug schon gar nicht ein Kreuz und aus seiner Brust fließt kein Blut in einen Kelch, die als Weiße dargestellte Maria könne im Jahr 30 keine Ordenskleidung der Antoniterinnen tragen und auch Hautfarbe wie Kleidung von Johannes und Maria Magdalena seien völlig daneben, weil für die Zeit unzutreffend? Selbst die Vase gab es damals so nicht, wohl aber im 15. Jahrhundert.  Was machen wir nun mit dem Bild, stellen wir Warnschilder auf, Haltungsform ungenügend, weil nicht mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmend? Das wäre skurril, weil es die Arbeitsweise von Kunst überhaupt nicht verstanden hätte, ich glaube aber, über kurz oder lang werden wir genau dahin kommen.

Was machen wir nun mit dem Bild, stellen wir Warnschilder auf, Haltungsform ungenügend, weil nicht mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmend? Das wäre skurril, weil es die Arbeitsweise von Kunst überhaupt nicht verstanden hätte, ich glaube aber, über kurz oder lang werden wir genau dahin kommen. In der jüngeren Kunstgeschichte gibt es einen strukturell ähnlichen Konflikt bei einem ganz anderen Sujet.

In der jüngeren Kunstgeschichte gibt es einen strukturell ähnlichen Konflikt bei einem ganz anderen Sujet. Ich komme noch einmal zurück auf die obige Behauptung ‚Der holde Knabe mit lockig blondem Haar sei allgegenwärtig‘ und wähle als scheinbar anschaulichen Beleg dafür ein berühmtes Beispiel aus der Kunstgeschichte, das heute im Groeninge-Museum im belgischen Brügge hängt: Jan van Eycks Gemälde „Die Madonna des Kanonikus Georg van der Paele“ (1434, 122x157 cm). Unbestreitbar sehen wir hier ein blondgelocktes nacktes Kind (mit Papagei und Blumen in der Hand), das auf dem Schoß einer Frau sitzt. Die Frau identifizieren wir als biblische Maria, weshalb das Kind auf dem Schoß Jesus sein muss. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es sich anhört, es könnte auch eine Königin mit ihrem Sohn sein, die von ihrem Hofstaat umgeben ist.

Ich komme noch einmal zurück auf die obige Behauptung ‚Der holde Knabe mit lockig blondem Haar sei allgegenwärtig‘ und wähle als scheinbar anschaulichen Beleg dafür ein berühmtes Beispiel aus der Kunstgeschichte, das heute im Groeninge-Museum im belgischen Brügge hängt: Jan van Eycks Gemälde „Die Madonna des Kanonikus Georg van der Paele“ (1434, 122x157 cm). Unbestreitbar sehen wir hier ein blondgelocktes nacktes Kind (mit Papagei und Blumen in der Hand), das auf dem Schoß einer Frau sitzt. Die Frau identifizieren wir als biblische Maria, weshalb das Kind auf dem Schoß Jesus sein muss. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es sich anhört, es könnte auch eine Königin mit ihrem Sohn sein, die von ihrem Hofstaat umgeben ist. Das Bild ist deshalb interessant, weil es sich selbst veristischen Kriterien unterwirft, nur wird dieser Verismus vor allem auf die Kleidungsstoffe und die Edelsteine angewandt. Was hat es aber mit dem blondlockigen Knaben auf sich? Behauptet das Bild, dass Gottes Sohn so ausgesehen hat? Davon kann keine Rede sein. Es sagt nur, dass sich Christus dem Auftraggeber des Bildes, also dem Kanonikus von Paele (der den Entstehungsprozess des Bildes selbst begleitet hat) so zeigt. Nach veristischen Kriterien ‚sieht‘ der Kanonikus Christus nicht – denn er hat die Brille abgenommen –, vielmehr ‚erscheint‘ ihm Christus so, indem er tief in sein Inneres blickt.

Das Bild ist deshalb interessant, weil es sich selbst veristischen Kriterien unterwirft, nur wird dieser Verismus vor allem auf die Kleidungsstoffe und die Edelsteine angewandt. Was hat es aber mit dem blondlockigen Knaben auf sich? Behauptet das Bild, dass Gottes Sohn so ausgesehen hat? Davon kann keine Rede sein. Es sagt nur, dass sich Christus dem Auftraggeber des Bildes, also dem Kanonikus von Paele (der den Entstehungsprozess des Bildes selbst begleitet hat) so zeigt. Nach veristischen Kriterien ‚sieht‘ der Kanonikus Christus nicht – denn er hat die Brille abgenommen –, vielmehr ‚erscheint‘ ihm Christus so, indem er tief in sein Inneres blickt. Die Lösung des 7. Jahrhunderts war es, die Weisen symbolisch einerseits auf die Lebensalter und andererseits auf die Regionen der Erde zu beziehen: „Im mystischen(!) Schriftsinn bezeichnen die drei Magier die drei Teile der Welt – Asien, Afrika und Europa“. Die Bezeichnung „mystischer Schriftsinn“ hält fest, dass es symbolische Codierungen sind, nicht Widerspiegelungen einer historischen Realität.

Die Lösung des 7. Jahrhunderts war es, die Weisen symbolisch einerseits auf die Lebensalter und andererseits auf die Regionen der Erde zu beziehen: „Im mystischen(!) Schriftsinn bezeichnen die drei Magier die drei Teile der Welt – Asien, Afrika und Europa“. Die Bezeichnung „mystischer Schriftsinn“ hält fest, dass es symbolische Codierungen sind, nicht Widerspiegelungen einer historischen Realität. Denn zu befürchten steht, dass es am Ende der identitätspolitischen Intervention dann doch auf wieder auf Propagandabilder oder Kitschbilder hinausläuft – nur eben nicht mehr die schrecklichen blondgelockten aus deutschen Krippen. Diese beherrschen tatsächlich die modernen Krippenangebote schon seit langem und sind wirklich kaum zu ertragen. Sie könnten nun den realen gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden. Allerdings bleibt es Kitsch, wenn nur die Hautfarbe geändert wird. Wenn man sich nur am Inhalt und nicht an der Form orientiert, muss man geradezu zwangsläufig beim Kitsch landen. Denn Kitsch ist für eine sich bloß im Funktionalen erschöpfende Weltdeutung schlicht zweckmäßig und folgerichtig.

Denn zu befürchten steht, dass es am Ende der identitätspolitischen Intervention dann doch auf wieder auf Propagandabilder oder Kitschbilder hinausläuft – nur eben nicht mehr die schrecklichen blondgelockten aus deutschen Krippen. Diese beherrschen tatsächlich die modernen Krippenangebote schon seit langem und sind wirklich kaum zu ertragen. Sie könnten nun den realen gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden. Allerdings bleibt es Kitsch, wenn nur die Hautfarbe geändert wird. Wenn man sich nur am Inhalt und nicht an der Form orientiert, muss man geradezu zwangsläufig beim Kitsch landen. Denn Kitsch ist für eine sich bloß im Funktionalen erschöpfende Weltdeutung schlicht zweckmäßig und folgerichtig. Aber wenn die Lösung lauten soll, die blondgelockten weißen Kitschfiguren durch solche Kitschfiguren zu ersetzen, welche die gesellschaftliche Wirklichkeit repräsentieren, was gewinnen wir dann? Ist das der Weg der Inkulturation des Christentums in die deutsche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, der uns vorschwebt? Das war übrigens einer der Wege, den die Missionare, die die Kolonialherren begleiteten, schon früh eingeschlagen haben, indem sie den weißen Christus am Kreuz für die indigene Bevölkerung schlicht dunkel einfärbten (etwa beim Schwarzen Christus von Esquipulas aus der Zeit vor 1595). Das war keinesfalls emanzipatorisch, sondern bloß strategisch. Aber es war und ist bis heute außerordentlich erfolgreich.

Aber wenn die Lösung lauten soll, die blondgelockten weißen Kitschfiguren durch solche Kitschfiguren zu ersetzen, welche die gesellschaftliche Wirklichkeit repräsentieren, was gewinnen wir dann? Ist das der Weg der Inkulturation des Christentums in die deutsche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, der uns vorschwebt? Das war übrigens einer der Wege, den die Missionare, die die Kolonialherren begleiteten, schon früh eingeschlagen haben, indem sie den weißen Christus am Kreuz für die indigene Bevölkerung schlicht dunkel einfärbten (etwa beim Schwarzen Christus von Esquipulas aus der Zeit vor 1595). Das war keinesfalls emanzipatorisch, sondern bloß strategisch. Aber es war und ist bis heute außerordentlich erfolgreich.