Communio |

Differenzgestaltung

Raum-Lektüren II - Ein VergleichAndreas Mertin

Im Folgenden geht es mir in der Fortsetzung um einen vergleichenden Blick auf drei Kapellen, die in der jüngsten Zeit im Bereich der Evangelischen Kirche neu gebaut und zugleich neu inszeniert wurden. Zum einen die Kapelle im Haus Villigst, zum zweiten die Kapelle im Klinikum Minden und zum dritten die Kapelle im Predigerseminar Hofgeismar. Alle drei Kapellen sind in unterschiedlichen Kontexten situiert, dienen unterschiedlichen Zwecken und sind insofern unvergleichbar. Alle drei Kapellen sind Angebote zur Andacht und dienen dem Gottesdienst und sollen Menschen zum Gebet und zur Besinnung einladen und sind von daher notwendig vergleichbar. Zwei der drei Kapellen sind an programmatisch protestantischen Orten (einer Evangelischen Akademie und einem Evangelischen Predigerseminar), eine Kapelle ist ökumenisch ausgerichtet und in kommunaler Trägerschaft. Alle drei Kapellen, das ist meine These, wurden von den beteiligten Architekten bzw. Künstlern implizit, zum Teil aber auch explizit mit theologischen Ideen und Konzepten aufgeladen, die sich an der Raumgestalt ablesen lassen. Keiner der drei Räume ist einfach nur Architektur oder Kunst, sondern impliziert immer auch bestimmte Bewegungsformen im Raum, die sich theologisch bzw. liturgisch qualifizieren lassen. Meine Vermutung ist, dass man gerade an der Kapelle als „Kleinform“ des Kirchenbaus gut die enge Beziehung von architektonischer Gestaltung und Theologie bzw. Liturgie ablesen kann. Wie eine solche Kapelle gestaltet wird, sagt viel über die vorausgesetzte bzw. bei der Konzeption ins Spiel gebrachte Theologie aus. Raumformen und -gestaltungen sind nicht neutral gegenüber der Predigt und dem Gottesdienst. Alle drei Kapellen stammen in Planung und Durchführung aus dem neuen Jahrtausend, reagieren somit auch auf die Diskussionen rund um das Thema „Atmosphäre und Architektur“ vom Ende des 20. Jahrhunderts, die sich ja an die entsprechenden Impulse von Gernot Böhme und Hermann Schmitz anschlossen.[1] Was ist ein verdichteter Raum, wie ereignet sich in ihm so etwas wie der Zusammenklang von ästhetischer und religiöser Erfahrung? Wie verhält sich der Innenraum zum Außenraum? Grenzt er sich durch eine betonte Schwelle ab, lässt er in seinem Inneren das Außen wahrnehmbar werden oder nicht? Wann ist ein Raum als dichter Raum erfahrbar, wann und wie bekommt er Bedeutung?

Die Kapelle in Villigst

Die Kapelle im Haus der Kirche im westfälischen Villigst ist ein Neubau. Vorher gab es eine Kapelle im Kellergeschoss des Haupthauses, aber keinen eigenständigen Kapellen- oder Kirchenbau. Als die konzeptionellen Idee zum Neubau der Kapelle vorgestellt wurden, hieß es in der entsprechenden Meldung:

Schon diese Ankündigung zeigt, wie stark von Seiten der Auftraggeber ein ganz bestimmtes kirchliches Modell in die Bauplanung und Gestaltung mit eingeflossen ist. Die verwendete Sprache (geistlicher Mittelpunkt des Standortes Villigst – zukunftsorientierte Handlungsstrategie – positioniert - Positionen erkennbar machen) stammt zur Hälfte vom Militär und zur anderen Hälfte aus der Unternehmersprache. Das bleibt nicht folgenlos für die Kapellengestaltung.

Geplant und ausgeführt wurde die Kapelle vom landeskirchlichen Bauamt unter Berücksichtigung von Wünschen verschiedener Nutzer vor Ort. Die Nutzer hatten sich eine von der Außenwelt abgegrenzte Raumlösung gewünscht, was schon früh eine zur Umgebung transparente und damit einladend offene Baulösung ausschloss. Bereits die ersten Entwürfe zeigten zudem eine sehr stark symbolische Ausrichtung der Kapelle, orientiert an den Stichworten Fisch, Wasser, Schiff und fataler Weise der Arche.

Der einzige Bereich der Kapelle, der konzeptionell im gleißenden Licht steht, ist der abgegrenzte Altarbereich. Dadurch wird auch jene Person, die an dieser Stelle der Gemeinde gegenübersteht, außerordentlich hervorgehoben und mit Bedeutung aufgeladen – sie ist schon beinahe nicht mehr von dieser Welt. Anders als im Bereich der katholischen Kirche nach dem II. Vatikanum wird hier nicht eine Annäherung von Priester und Gemeinde gesucht, sondern der Kontrast betont und die Überhöhung des Klerikalen lustvoll zelebriert. D Klinikumkapelle MindenDie Kapelle von Susanne Tunn im Klinikum in Minden wurde im Heft 54 des Magazins für Theologie und Ästhetik bereits ausführlich vorgestellt, weshalb an diese Stelle eine knappe wiederholende Zusammenfassung reicht. Charakteristikum der Arbeiten von Susanne Tunn ist die konsequente Orientierung am Material, das Nachspüren der wahrnehmbaren Vorgaben. Deutlich wird, „wie wichtig es für sie ist, mit den Händen zu arbeiten, Materialien anzufassen und zu begreifen“. Im Online-Magazin recenseo wird ihre Arbeitsweise so beschrieben:

Wer die Kapelle von Susanne Tunn in der von ihr konzipierten Form betritt, wird von der Materialität und Durchformung fasziniert sein. Man wird auf Menschen stoßen, die diesen Raum aufgesucht haben, um innezuhalten im Alltag der Klinik. Und man wird diese Menschen dabei beobachten, wie sie sich auf die seitliche Umrandung des Objektes setzen, wie ihre Finger über das Holz gleiten, alte abgeschliffene Nägel umfahren und Strukturen nachspüren. Man wird sehen, wie die Leute aufstehen, zum Altarstein gehen und dort der herausgearbeiteten Materialität des Steines folgen. Wo findet man das schon, dass Leute sich Zeit nehmen, der Stofflichkeit eines Altares nachzugehen. Stefan Lüddemann hat in der Osnabrücker Zeitung folgende Worte für die Arbeit von Susanne Tun gefunden:

Der Raum von Susanne Tunn ist zugleich eine Einladung zur Religion, wenn Religion die neue Perspektiven eröffnende Deutung dieser Welt meint. Dass es sich lohnt, den Dingen nachzugehen, ihnen nachzuspüren, dass es sinnvoll ist, sich auch auf ungewohntes Material einzulassen und es zu sich sprechen zu lassen, das genau zeigt die Kapelle von Susanne Tunn im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Die liturgischen Konsequenzen der ellipsoiden Raumkonstruktion mit dem durch einen Altarstein vorgegebenen Schwerpunkt beschreibt Jörg Mertin in seinem Beitrag zu diesem Heft des Magazins für Theologie und Ästhetik.

Theologisch ließe sich diese Kapelle gut mit den Überlegungen des Praktischen Theologen Henning Luther verbinden. Es geht um das Fragmentarische, um das Verletzliche und die spürbaren Brüche im Leben. Theologie „wird in der Mehrschichtigkeit und Mehrdeutigkeit der Szenarien gewahr, in denen das Alltagsleben der Menschen sich abspielt. Sie wird Lücken, Brüche, Knoten entdecken, die die Routinen unterbrechen, Vertrautes verfremden, Neues in das Bekannte bringen ... [Das wird die Theologie] auf die Spur der Subjekte bringen, die auf der Suche sind, ihren Weg zu finden.“[2] Kapelle im Predigerseminar HofgeismarDie neueste Kapelle und als einzige noch nicht direkt im Magazin für Theologie und Ästhetik vorgestellte ist die von Meinhard Gerkan neu konzipierte Kapelle im Predigerseminar Hofgeismar. Bevor ich die Kapelle en Detail vorstelle, möchte ich mit einer Anekdote beginnen. Vor 16 Jahren war ich als junger Wissenschaftler zu einem Vortrag in einen Vikarskurs in das Predigerseminar Hofgeismar eingeladen. Gastgebender Studienleiter war seinerzeit der heutige Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck, Martin Hein. Thema meiner Ausführungen war das Verhältnis von Kunst und Kirche in der Gegenwart. Ich vertrat seinerzeit die Position der reformierten Theologie mit einer durchaus kritischen Haltung zu Kultbildern in evangelischen Kirchenräumen. Das stieß nicht auf die ungeteilte Gegenliebe des lutherischen Studienleiters Hein und wir gerieten in eine heftig Debatte über die notwendige Sinnlichkeit von Andachtsräumen. Als wir uns dann am nächsten Morgen zur Andacht in der Kapelle des Predigerseminars trafen, waren wir nicht wenig erstaunt, denn was an Ausstattung da war, war nun mit weißen Tüchern verhängt. Martin Hein hatte sich die Mühe gemacht und hatte noch in der Nacht bzw. am frühen Morgen die Kapelle umgestaltet und wies nun in der Andacht darauf hin, wie Kapellen aussehen würden, wenn man sich der bilderstürmerischen Position Moritz des Gelehrten (und des Referenten selbstverständlich) anschließen würde. Ich fühlte mich geehrt und verstanden – wenn auch vermutlich anders als Martin Hein es intendierte. Tatsächlich schien mir die Reduktion auf das Wesentliche ein Gewinn für den Gottesdienst zu sein. 16 Jahre später erfahre ich, dass genau dieser Raum vom renommierten Architekten Meinhard Gerkan völlig neu als Kapelle gestaltet worden ist. Er hat einen äußerst reduzierten, fast schon tagungsraumartigen Kapellenentwurf geliefert. Ich fragte mich sofort, als ich den Raum zu ersten Mal betrat, was wohl der heutige Bischof Hein dazu sagen würde, ist der Raum doch der Gestalt gewordene Alptraum des damaligen Studienleiters Hein: Moritz der Gelehrte hätte es kaum radikaler machen können. Auf der Internetseite der EKKW lese ich dann folgenden Text des Bischofs als Predigt zur Eröffnung der Kapelle:

So etwas nennt man wohl Langzeitwirkung.

Nach außen wirkt der Raum nur mit künstlicher Beleuchtung im Inneren. Da diese aber eben nicht dauerhaft eingeschaltet ist und auch nicht automatisch beim Betreten eingeschaltet wird, ist der Raum kein aus sich selbst sprechendes Angebot, sondern wirklich nur reduziert auf den funktionalen Gebrauch im Rahmen von Andacht und Gottesdienst. Mit anderen Worten: er ist gerade nicht Licht in der Finsternis. Wer außerhalb des Sommers in der Abendzeit das Predigerseminar betritt, wird also nicht eingeladen, denn der Raum ist dunkel und der Lichtschalter außerhalb der Kontrolle der Besucher angebracht. Zumindest wäre es angebracht, eine dauerhafte Grundbeleuchtung des Raumes zu installieren, die zum Besuch einlädt und diesen überhaupt erst möglich macht. Die Konstruktion des Raumes selbst ist nun so, dass sie alternative Raumgestaltungen nur gegen die Architektur ermöglicht. Wenn man die Stuhlreihen ellipsoid aufbaut, kann man nur jeweils eine Reihe stellen, sonst rückt man sich zu sehr auf die Pelle. Zugleich geht so aber das Raumgefühl verloren. Diese Kapelle ist einfach für den Frontalunterricht konzipiert. Die architektonische Konstruktion und die Materialgestaltung lassen nun keinen Raum für wirkliche Differenzerfahrungen, also solchen Erfahrungen, die in der Wahrnehmung eine neue Perspektive erschließen. Mag es beim wieder verwendeten Glas so sein, dass der eine oder andere haptische Reize in den Fingern spürt (mir ging es nicht so), dann entfallen diese bei der Holzkonstruktion ganz und gar. Die Gestaltung des Kreuzes und des Altartisches ist so künstlich glatt, dass sie mit dem, wovon sie künden, so gut wie nichts mehr zu tun haben. Schwer vorstellbar, dass Jesus mit seinen Jüngern an solch einem Tisch Platz genommen hätte. Ich habe nicht einmal das Gefühl, dass wirklich ein elementarisierter und reduzierter Raum entstanden ist. Es ist eher das Gefühl des edlen Designs, das hier entsteht. Das ist eine verpasste Chance. Meine Überzeugung ist es, dass mit einer offeneren Raumgestalt im Sinne der Verzichts auf das abschließende Kreuz als konfrontativem Zeichen und mit anderen Materialien ganz andere Liturgien und Erfahrungen in Gang gesetzt worden wären. AbschlussnotizEs ist vielleicht nicht zufällig so, dass die beiden von den Kirchenleitungen betreuten Kapellen so hierarchisch und konfrontativ wirken und so wenig das Priestertum aller Laien berücksichtigen. Ausdruck der im späten 20. Jahrhunderten gewandelten evangelischen Theologie sind beide nicht, den Zusammenhang von Religion und Subjekt wie von Religion und Alltag blenden sie konsequent aus. Beide Kapellen sind ebenso wenig zufällig keine oder nur unterdurchschnittliche künstlerische Lösungen, beide erweisen sich als zu glatt und beide sind für den religiösen Vollzug und die religiöse Erfahrung zu wenig fragmentarisch. Anmerkungen[1] Böhme, Gernot (1995): Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt/M; Schmitz, Hermann (2007): Der Leib, der Raum und die Gefühle. Bielefeld. [2] Luther, Henning (1992): Schmerz und Sehnsucht. Praktische Theologie in der Mehrdeutigkeit des Alltags. In: H. Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts. Stuttgart, S. 239–256. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/60/am291.htm

|

Vor einem Jahr habe ich im Heft 54 von tà katoptrizómena verschiedene

Vor einem Jahr habe ich im Heft 54 von tà katoptrizómena verschiedene  Der Bau der drei Kapellen fällt zugleich in eine Zeit, in der innerprotestantisch um die grundsätzliche Ausrichtung der evangelischen Kirche gestritten wird, darum, wie viel Pluralität sie verträgt, wie es um das Prinzip von

Der Bau der drei Kapellen fällt zugleich in eine Zeit, in der innerprotestantisch um die grundsätzliche Ausrichtung der evangelischen Kirche gestritten wird, darum, wie viel Pluralität sie verträgt, wie es um das Prinzip von

Mir ist nicht ganz klar, ob den Verwendern der Metapher „Arche“ immer deren Tragweite bewusst ist. Die Arche stammt aus einer erzählten Zeit, in der der Bund Gottes mit den Menschen noch nicht geschlossen war, sie stammt aus einer Erzählung, in der die Menschen aufgrund ihrer Verderbtheit nahezu vollständig auf göttlichen Beschluss vernichtet werden und nur eine kleine Gruppe Auserwählter überlebt. Es mag für Kinder wegen der vielen vorkommenden Tiere eine nette Geschichte sein, aber ist es eine der Welt anzusinnende Metapher für das Selbstverständnis der Kirche in dieser Welt? Faktisch ist es eine exklusive und keine inklusive Metapher. Als Metapher für die Existenz der Gemeinde in der Welt empfinde ich sie daher als ungeeignet. Nicht umsonst findet sie verstärkt Verwendung im freikirchlichen Bereich, wo die Welt böse ist und die Gemeinde die wenigen Auserwählten versammelt. Mit der Metapher „Arche“ lässt sich der Satz „Seht, wie freundlich der Herr ist“ kaum verbinden. Die Arche als Metapher ist wichtig, weil sie in der jüdisch-christlichen Erzählkultur daran erinnert, dass Gott versprochen hat, dass trotz aller auch zukünftig zu erwartenden Bösartigkeit der Menschheit dennoch niemals mehr Archen gebaut werden müssen. Sie dennoch programmatisch zu bauen, um sich von der Umwelt abzugrenzen, heißt daher, Gottes Zusage in Frage zu stellen. Eine Arche kann und sollte ein Kirchenschiff niemals sein.

Mir ist nicht ganz klar, ob den Verwendern der Metapher „Arche“ immer deren Tragweite bewusst ist. Die Arche stammt aus einer erzählten Zeit, in der der Bund Gottes mit den Menschen noch nicht geschlossen war, sie stammt aus einer Erzählung, in der die Menschen aufgrund ihrer Verderbtheit nahezu vollständig auf göttlichen Beschluss vernichtet werden und nur eine kleine Gruppe Auserwählter überlebt. Es mag für Kinder wegen der vielen vorkommenden Tiere eine nette Geschichte sein, aber ist es eine der Welt anzusinnende Metapher für das Selbstverständnis der Kirche in dieser Welt? Faktisch ist es eine exklusive und keine inklusive Metapher. Als Metapher für die Existenz der Gemeinde in der Welt empfinde ich sie daher als ungeeignet. Nicht umsonst findet sie verstärkt Verwendung im freikirchlichen Bereich, wo die Welt böse ist und die Gemeinde die wenigen Auserwählten versammelt. Mit der Metapher „Arche“ lässt sich der Satz „Seht, wie freundlich der Herr ist“ kaum verbinden. Die Arche als Metapher ist wichtig, weil sie in der jüdisch-christlichen Erzählkultur daran erinnert, dass Gott versprochen hat, dass trotz aller auch zukünftig zu erwartenden Bösartigkeit der Menschheit dennoch niemals mehr Archen gebaut werden müssen. Sie dennoch programmatisch zu bauen, um sich von der Umwelt abzugrenzen, heißt daher, Gottes Zusage in Frage zu stellen. Eine Arche kann und sollte ein Kirchenschiff niemals sein. Die künstlerische Gestaltung wurde nach einem Wettbewerb an Prof.

Die künstlerische Gestaltung wurde nach einem Wettbewerb an Prof.  er Raum hat daher tatsächlich eine starke Botschaft: eine akzentuierte Gegenübersetzung von Pfarrern und Laien, eine starke metaphysische Überhöhung des Altarbereichs und eine geradezu fundamentalistisch-naive Verortung des Göttlichen im Himmel. Die Lichtmetaphysik, die hier eingesetzt wird, ist geradezu mittelalterlich. Wenn dieser Raum atmosphärisch das Bild der Kirche im 21. Jahrhundert spiegeln sollte, wo kann der Laie sich dann wieder finden und wo muss er sich verortet fühlen? Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Theologie des 20. und 21. Jahrhunderts zu tun, es ist ein Bild, das sich ganz und gar an der Bekehrung des Paulus orientiert, wie es Michelangelo in Rom dargestellt hat.

er Raum hat daher tatsächlich eine starke Botschaft: eine akzentuierte Gegenübersetzung von Pfarrern und Laien, eine starke metaphysische Überhöhung des Altarbereichs und eine geradezu fundamentalistisch-naive Verortung des Göttlichen im Himmel. Die Lichtmetaphysik, die hier eingesetzt wird, ist geradezu mittelalterlich. Wenn dieser Raum atmosphärisch das Bild der Kirche im 21. Jahrhundert spiegeln sollte, wo kann der Laie sich dann wieder finden und wo muss er sich verortet fühlen? Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Theologie des 20. und 21. Jahrhunderts zu tun, es ist ein Bild, das sich ganz und gar an der Bekehrung des Paulus orientiert, wie es Michelangelo in Rom dargestellt hat. Für das Klinikum in Minden entwickelte Susanne Tunn eine Lösung, die innerhalb des von der Architektur vorgegebenen Glaskastens eine offene, ellipsoid angelegte Holzskulptur vorsah. Das Material für die Holzskulptur stammt von einem Dach einer 170 Jahre alten Reithalle aus Verden an der Aller. "Ich stapele die Bögen zu anderer Form", erläutert sie. Durch die Spalten zwischen den Bögen fällt Licht von außen in die Kapelle ein, so wie sich auch von innen immer mal wieder ein Durchblick nach Außen ergibt. Als ein wesentliches Merkmal erschien ihr "die Höhe, die auf den Menschen einwirkt und ihn veranlasst, zu beten und zu meditieren".

Für das Klinikum in Minden entwickelte Susanne Tunn eine Lösung, die innerhalb des von der Architektur vorgegebenen Glaskastens eine offene, ellipsoid angelegte Holzskulptur vorsah. Das Material für die Holzskulptur stammt von einem Dach einer 170 Jahre alten Reithalle aus Verden an der Aller. "Ich stapele die Bögen zu anderer Form", erläutert sie. Durch die Spalten zwischen den Bögen fällt Licht von außen in die Kapelle ein, so wie sich auch von innen immer mal wieder ein Durchblick nach Außen ergibt. Als ein wesentliches Merkmal erschien ihr "die Höhe, die auf den Menschen einwirkt und ihn veranlasst, zu beten und zu meditieren".

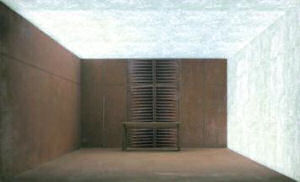

Nun aber zur Kapelle von Meinhard Gerkans. Für ihre Situierung im Predigerseminar ist von Gerkan nicht verantwortlich, sie war durch die alte Kapelle vorgegeben. Gerkans Idee war es nun, zwei Materialien / Strukturen aufeinander prallen zu lassen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und dadurch zugleich ein interessantes Erfahrungsspektrum eröffnen sollten. Boden und linke Seite der Kapelle sollten aus Cortenstahl erstellt werden, Decke und rechte Seite aus mattem Recyclingglas. Unabhängig davon, wie die Stirnfront gestaltet worden wäre, wäre das ein aufregender Materialkontrast geworden. Dem Konjunktiv ist zu entnehmen, dass es nicht dazu kam. Die Lösung mit dem Cortenstahl ließ sich nicht realisieren, weshalb nun eine Holzlösung vorhalten musste. Das Recyclingglas ließ sich wiederum nicht als durchgehende Fläche gestalten, weshalb es in mehrere, deutlich von einander separierte Segmente aufgeteilt wurde. Beides zeitigt aber Folgen, die das ganze Konzept fraglich werden lassen.

Nun aber zur Kapelle von Meinhard Gerkans. Für ihre Situierung im Predigerseminar ist von Gerkan nicht verantwortlich, sie war durch die alte Kapelle vorgegeben. Gerkans Idee war es nun, zwei Materialien / Strukturen aufeinander prallen zu lassen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und dadurch zugleich ein interessantes Erfahrungsspektrum eröffnen sollten. Boden und linke Seite der Kapelle sollten aus Cortenstahl erstellt werden, Decke und rechte Seite aus mattem Recyclingglas. Unabhängig davon, wie die Stirnfront gestaltet worden wäre, wäre das ein aufregender Materialkontrast geworden. Dem Konjunktiv ist zu entnehmen, dass es nicht dazu kam. Die Lösung mit dem Cortenstahl ließ sich nicht realisieren, weshalb nun eine Holzlösung vorhalten musste. Das Recyclingglas ließ sich wiederum nicht als durchgehende Fläche gestalten, weshalb es in mehrere, deutlich von einander separierte Segmente aufgeteilt wurde. Beides zeitigt aber Folgen, die das ganze Konzept fraglich werden lassen. Es entsteht die Anmutung eines japanischen Teehauses mit longitudinaler Ausrichtung, ein Paradoxon sozusagen, das die Nutzer in eine bestimmte hierarchische Raumhörigkeit zwingt, obwohl der Raum doch von der ursprünglichen Idee her erfahrungsorientiert sein sollte. Zusammen mit den Stühlen entsteht nun aber der Eindruck eines Kollegraumes, von dem es sich nur durch das Kreuz am Kopf des Raumes unterscheidet. Es ist sicher ein ungewöhnlicher Raum, aber kein wirklich zur Erfahrung einladender Raum. Auf der Internetseite des Predigerseminars heißt es dazu:

Es entsteht die Anmutung eines japanischen Teehauses mit longitudinaler Ausrichtung, ein Paradoxon sozusagen, das die Nutzer in eine bestimmte hierarchische Raumhörigkeit zwingt, obwohl der Raum doch von der ursprünglichen Idee her erfahrungsorientiert sein sollte. Zusammen mit den Stühlen entsteht nun aber der Eindruck eines Kollegraumes, von dem es sich nur durch das Kreuz am Kopf des Raumes unterscheidet. Es ist sicher ein ungewöhnlicher Raum, aber kein wirklich zur Erfahrung einladender Raum. Auf der Internetseite des Predigerseminars heißt es dazu: Wenn das das geistliche Zentrum (und nicht nur der Raum für den Gottesdienst als geistlichem Zentrum) sein soll, tut es mir für das Predigerseminar leid. Wenn tatsächlich alles Weltliche aus dem Raum ausgeschlossen werden soll, wovon handelt dieser Raum dann und wovon werden die Pfarrerinnen in ihren Predigten sprechen? Der Raum wäre dann gerade kein Heterotop, in dem die Welt reflektiert wird, sondern eher u-topisch oder a-topisch, also nicht von dieser Welt.

Wenn das das geistliche Zentrum (und nicht nur der Raum für den Gottesdienst als geistlichem Zentrum) sein soll, tut es mir für das Predigerseminar leid. Wenn tatsächlich alles Weltliche aus dem Raum ausgeschlossen werden soll, wovon handelt dieser Raum dann und wovon werden die Pfarrerinnen in ihren Predigten sprechen? Der Raum wäre dann gerade kein Heterotop, in dem die Welt reflektiert wird, sondern eher u-topisch oder a-topisch, also nicht von dieser Welt.