Religiöse Räume |

Raum-Lektüren

SuchbewegungenAndreas Mertin

Derartige Räume in Zusammenarbeit mit Architekten und Künstlern zu entwickeln, halte ich für eine der zentralen Herausforderungen der religiös interessierten und engagierten Angehörigen der Polis. Ich erwarte dabei wenig von den Vertretern der großen religiösen Institutionen, es ist vielmehr eine gesellschaftliche Aufgabe, solche Räume für die Menschen und das humane Zusammenleben zu entwickeln. Nicht umsonst haben sich die ersten Ansätze zu dieser Bauform in kommunalen Krankenhäusern, Parlamentsgebäuden, Universitäten, Flughäfen und Bahnhöfen entwickelt. Was wir lernen müssen, ist es, Räume so zu gestalten, dass sie auch Anders-Denkende, insbesondere religiös Andersdenkende nicht ausgrenzen. Vielmehr müssen wir künftig alle Menschen mit dem Wunsch, über den eigenen Gott[2] nachzudenken, in einen gemeinsamen Raum einladen. I - Blick zurück nach vorn„... und räumlich glaubet der Mensch" habe ich vor 10 Jahren in einer meiner ersten Überlegung zum Thema geschrieben. Damals ging es in einer Reflexion der kirchenpädagogischen Ansätze in Deutschland um das Spezifische der christlichen und protestantischen Zeichenbildung:

Schon damals ging es darum, dass sich ein Raum in der Lektüre(!) und nicht in konkreten identifizierbaren Zeichen des Raumes als christlich bzw. protestantisch erweist. Als protestantisch muss sich meines Erachtens die Lektüre zeigen, also die Art, wie der Raum anhand der Rückbindung an die biblischen Schriften gelesen wird. Irreführend sind dagegen alle Ansätze, die meinen, mit dem Finger konkret auf etwas zeigen zu können, um es als evangelisch charakterisieren zu können, denn sie führen vielleicht zu hinreichenden, keinesfalls aber zu notwendigen Charakteristika evangelischer Raumbeschreibung. Bezugspunkt dafür waren Überlegungen, die Walter Hollenweger 1976 auf dem Kirchbautag in Kassel vorgelegt hat. Hollenweger hatte seinerzeit ausgeführt:

Nach Hollenweger muss der Mythenrahmen also keineswegs christlich, muss der Raummythos nicht evangelisch sein, aber der Umgang mit dem Raummythos muss es sein, das heißt er muss im laufenden Vollzug der Interpretation sich als genuin protestantisch erweisen. Die in der Gegenwart dagegen vorrangig gepflegte Frage nach der Umgestaltung kirchlicher Räume ist demgegenüber eher sekundär und regressiver Art. Sie erschließt in aller Regel keine neuen Wahrnehmungs- und Deutungs-Räume, sie erschließt vor allem keine Zukunft. Es ist simpel eine Frage der Institution nach ihrem Bestand und nicht aus theologischem oder religiösem Denken geboren. Diese Verfahrensweise soll nur das Überleben der Institution – nicht der christlichen Religion – sichern. Dass landauf, landab über Kirchenschließungen nachgedacht oder lamentiert wird, ist kein Zeichen des Schwindens des Religiösen, sondern des Schwindens der Institutionen. Nicht umsonst heißt der entsprechende Blog zum Thema ganz doppeldeutig www.kirchenschwinden.de. Statt über die Gestaltwerdung des Christentums in räumlicher Perspektive nachzudenken, wird innerkirchlich nur betriebswirtschaftlich optimiert, werden die Ressourcen effizienter genutzt. Das aber löst das grundsätzliche Problem nicht. Im Aufsatz „Freiräume(n)! Zur Diskussion um den religiösen Raum“ im Magazin für Theologie und Ästhetik aus dem Jahr 2002 ging es unter anderem darum, wer denn Entscheidungsträger kirchlicher Raumgestaltung sein solle.

Vorgeschlagen wurde ein Modell des partizipatorischen Bauens. Die religiöse Qualifizierung des Raumes, die theologisch nicht notwendig, ja von manchen nicht einmal gewünscht wird, ist viel eher eine spezifische Eigenleistung der beteiligten Subjekte. Dabei kommt religiösen Räumen vielleicht eine wichtige Aufgabe zu, nämlich die notwendige Kommunikation zwischen den individualisierten Menschen durch einen spezifischen religiösen Kontext zu ermöglichen. Notwendig sind "Besinnungs-, Meditations- und Feierstätten" (Hans Georg Soeffner) über die Grenzen des Gruppendenkens hinaus, "um die durch die Individualisierung der Religion bedingte Pluralisierung kommunikativ fruchtbar machen zu können, d.h. [um] zu verhindern, dass zwischen den vielfältigen subjektiven Zugängen zur Religion keine Verständigung mehr möglich ist." [Henning Luther] Dabei ging es gerade nicht darum, den Einrichtungswünschen der Gottesdienstgemeinde oder Kerngemeinde nachzugehen/-geben, sondern festzustellen, welche Bedürfnisse die verschiedenen Menschen haben, die die Gesamtheit der Gemeinde bilden. Dies sollte im Gespräch mit den damit professionell Befassten, also Architekten und Künstlern, produktiv gemacht werden. Im Ansatz ging es darum, die vertraute Selbstläufigkeit der binnenkirchlichen Bautätigkeit, die landauf-landab zu gleichen oder doch ähnlichen Ergebnissen führt, zu durchbrechen und zu erfahrungsorientierten und Erfahrungen generierenden Raumlösungen zu kommen. Im Aufsatz „Kirchenbau als Heterotop“ ging es 2004 im Anschluss an einschlägige Überlegungen von Michel Foucault darum, die verschiedenen Möglichkeiten der Gemeinden vor Ort, fremde Orte bewusst einzurichten, zu reflektieren.

Heterotopie ist zwischenzeitlich ein Modewort geworden, ohne dass das in der Sache liegende Motiv befördert worden wäre. Genutzt wird das Wort quasi als schulterklopfende selbstermächtigende Zuweisung („wir bilden den Ort, von dem aus die Gesellschaft reflektiert wird“). Dass Foucault auch Bordelle, Kolonien und Friedhöfe als Heterotopien bezeichnet hatte, wird dabei gerne unterschlagen. Das aber bildet erst die notwendige Fremdheit aus. Die Klientel, die im Augenblick über die religiöse Raumgestaltung entscheidet möchte nämlich gar keine Heterotopien im Foucault’schen Sinne, sie möchte auch keine Utopien, sondern sie möchte Sicherheit stiftende Orte des vertrauten Rückzugs aus einer als zu komplex und hektisch erfahrenen Umwelt. Funktional geht es um religiöse Chill-Out-Szenarien. Aber wie in der Disco dienen diese nur als entlastendes Beiwerk zum eigentlichen Geschehen. Der Chill-Out-Raum ist nicht die Heterotopie des Techno-Geschehens, sondern dessen revitalisierender Bestandteil. Ich vermute, dass die Mehrzahl derer, die heute religiöse Räume gestalten, die Religion in einer ähnlichen Dienstleistung im Blick auf das Funktionieren der Gesellschaft sehen. Im Blick auf den fraglich gewordenen Baubestand der Kirchen ging es im Aufsatz „Denkmal? Ein Beitrag zu einer ruinösen Diskussion“ aus den Jahr 2005 darum, der immer wieder vorgetragenen Alternative von Umnutzung und Abriss zu entgehen und weitere Möglichkeiten der Gestaltwerdung des Religiösen in der Stadt aufzuweisen, die nicht Öl, sondern eher Sand im Getriebe der Welt darstellen.

Es ging dabei gerade nicht um das „Auferstanden aus Ruinen“, das angesichts des Wiederaufbaus der Frauenkirche in Dresden so gelobt wird, sondern ganz im Gegenteil um das romantische und darin rationalisierungskritische Motiv der Erhaltung und Pflege, wenn nicht sogar der Produktion von Ruinen. Das Memento mori der Architektur ist heute nur schwach ausgebildet und in Form des Denkmalschutzes zu einer gesellschaftlichen Intensivmedizin mit immensen Folgekosten verkommen. Als Ruinen, so war das Argument, behalten Kirchengebäude in einer globalisierten Gesellschaft eine besondere Form der Differenz und damit der Sprengkraft. Es gehört zu den kleinbürgerlichen Bestrebungen jedes Gewahrwerden eines möglichen Bruches im städtebaulichen Erscheinungsbild durch Verklärung und Restauration zu tilgen – das Berliner Stadtschloss wie die Dresdner Frauenkirche sind gute Beispiele dafür. Die symbolische Gestaltbildung dieses Ansinnens ist der Berliner Dom als Ausdruck eines funktionierenden Staats-Kirchen-Verhältnisses. Kirchenbau als gesellschaftspolitische Ostentation ist seit den Anfängen des Christentums in Deutschland immer ein zentrales Moment gewesen. Heute wird der Wunsch nach einer Ornamentalisierung des Kirchenbaus in symbolisch-systemstabilisierender Funktion von konservativen Kräften unserer Gesellschaft inzwischen wieder offensiv vorgetragen: "Unsere Wünsche wollen Kathedralen bauen". Dagegen könnten Kirchen als Ruinen bewusst opponieren. II – UnterscheidungenIm Folgenden möchte ich noch einmal bedenken,

Was macht einen Raum aus?Es ist wahrscheinlich gerade die Bandbreite an Bedeutungen, die das Wort „Raum“ so interessant und zugleich so schwierig zu handhaben macht. Neben physikalische Bestimmungen treten metaphorische, neben architektonische auch politische. Unter Berufung auf den angeblich fehlenden Raum wurden Millionen von Menschen geknechtet und getötet („Volk ohne Raum“), unter Verweis auf den notwendigen persönlichen Freiraum wurden die bürgerlichen Freiheitsrechte erkämpft. Raum ist so gesehen immer auch ein politischer Begriff. Ich gehe das so an, dass ich zunächst anhand des Grimmschen Wörterbuchs der Deutschen Sprache verschiedenen historischen Konkretionen des Wortes „Raum“ nachgehe, dann anhand der in der heutigen Sprache sich ergebenden Bedeutungsgruppen Bestimmungen vornehme, um schließlich einige grundlegende Unterscheidungen aufgreife.

Wenn man im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm[4] das Wort „Raum“ nachschlägt, stößt man auf eine Fülle von Gebrauchsformen und Bestimmungen. Unter Punkt fünf heißt es lapidar:

Und als Beispiel wird Goethe zitiert: „immer war mir das feld und der wald, und der fels und die gärten / nur ein raum, und du machst sie, geliebte, zum ort.“ Mit dieser schönen Bestimmung des Raumes als Möglichkeit zur Verortung treffen wir schon auf ein wichtiges Element des Raumes. Er ist kein Gegebenes, sondern stellt zunächst einmal eine Möglichkeit dar, die weiterer Gegebenheiten bedarf, um zu einer spezifischen Erfahrung zu werden. Historisch wird der Raumbegriff bald erweitert:

Hier wird noch einmal deutlicher, dass „Raum“ immer mehr die Konnotation von Öffnung oder wie es bei Grimm heißt: „Gelegenheit zur Entfaltung“ bekommt. Wenn der Raum zu eng wird, wird das als Behinderung der Möglichkeit zur Entfaltung empfunden.

Ein weiteres Hilfsmittel zur näheren sprachlichen Bestimmung des Raumes sind die Dornseiff-Bedeutungsgruppen. Dornseiff ordnet den deutschen Wortschatz nicht alphabetisch, sondern nach Sachgruppen.[5] Vier unterschiedliche Bedeutungsgruppen werden dabei deutlich:

Die erste Bedeutungsgruppe ist offen und allgemein. Sie knüpft an das an, was wir im Grimmschen Wörterbuch als Stätte bzw. Feld mit der Gelegenheit zur Entfaltung kennen gelernt hatten. Räume haben eine zu qualifizierende Dimension, sie bilden Sphären und damit Möglichkeiten aus. Die zweite Bedeutungsgruppe entspringt der mathematisch-physikalischen Bestimmung und ist in unserem Kontext von untergeordneter Bedeutung. Die dritte Bedeutungsgruppe ist meines Erachtens die interessanteste. Das Wort ‚Raum’ ist danach mit dem Wortfeld rund um ‚Freiheit’ verbunden – mit ökonomischer Freiheit, vor allem aber politischer und individueller Freiheit, nicht zuletzt eben mit Freiräumen. In Verbindung mit der ersten Bedeutungsgruppe geht es um die Freiheit zur Gestaltung, die Freiheit zur Entfaltung. Nimmt man das ernst, dann ist es eine Eigenschaft des so verstandenen Raumes, dass er nicht bindet, nicht fixiert, nicht eindeutig wird, sondern ganz im Gegenteil Perspektiven eröffnet, die über die Verortung und Rahmung hinausgehen. Die letzte Bedeutungsgruppe ist natürlich im Sprachgebrauch sehr vertraut, weil sie auf der Verwandtschaft von Zimmer und Raum basiert. Sie ist aber im Blick auf die nachfolgenden Bestimmungen der unterschiedlichen religiösen Räume am wenigsten interessant. Sicher kann man etwa den Kirchenraum als Gebäude(teil) benennen, damit ist aber keine weitere Spezifikation gewonnen. Festzuhalten ist aber schon an dieser Stelle, dass wesentliche kirchliche Bestimmungen den Kirchenraum als Funktionsraum im Sinne der Gebäudebeschreibung interpretieren (auch wenn gleichzeitig behauptet wird, es handele sich beim Kirchenraum um mehr als einen bloßen Hörsaal oder einen Kellerraum). Und dennoch gilt auch selbst in diesem Sprachverständnis des Kirchenraums als Gebäuderaums: der Kirchenraum ist nicht das Amtszimmer der Pfarrers oder Priesters.

Man kann nun Räume grundsätzlicher danach unterscheiden, in welcher Offenheit sie dem Benutzer entgegen kommen und wie statisch bzw. dynamisch sie aufgefasst werden. Unterscheiden ließen sich so absolute Räume, die als eine Art Behälter verstanden werden, Räume, die relational als Gefüge interpretiert werden und Räume, die topisch als ein Feld begriffen werden.

Man kann den Raum aber auch als relationales Gefüge verstehen. Der Raum bildet sich dann „aus der Struktur der relativen Lage der Körper“ zueinander. Dieser Raumbegriff ist schon wesentlich dynamischer, da er dazu führt, die jeweils Beteiligten zu berücksichtigen. Die europäische Moderne hat sich vor allem an diesem Raumbegriff abgearbeitet. Das ist auch der Raumbegriff, der reformatorisch die Kirche als Versammlung der Gläubigen (also als temporäres Zusammentreffen von Körpern) beschreibt. Nicht etwas bloß Äußerliches, sondern ein kommunikatives Geschehen konstituiert den Raum und in diesem Sinne auch den religiösen Raum. Man kann den Raum schließlich als ein „durch Raumpunkte aufgespanntes Feld“ begreifen und davon ausgehen, dass Räume nicht einfach unveränderlich vorhandene physische oder Wahrnehmungsbedingungen sind, sondern kulturell konstituiert bzw. je und je „produziert“ werden. Das ist die dynamischste Auffassung des Raumes, die schwer zu beschreiben ist, weil die Konstitutionsbedingungen des Raumes stark voneinander differieren können. Was macht einen Raum religiös?Vermutlich kann jeder Raum unter bestimmten Umständen religiös werden im Sinne von: religiös gelesen werden. Martin Luthers berühmter Verweis auf den Stall, der zur Verkündigung dienen und damit zur Kirche werden kann, zeigt das. Im Sinne einer performativen Zeichenhandlung kann zudem jeder Ort religiös besetzt werden, das heißt von der Umwelt abgegrenzt und religiös in Gebrauch genommen werden. Er muss dazu nicht optisch wahrnehmbar different sein, sondern als differenter gelesen bzw. bezeichnet werden. Es gibt Räume, die diese Art der Lesung herausfordern und andere, die sie erschweren. Man muss sich aber von der verbreiteten Vorstellung lösen, es bedürfe zwingend einer bestimmten Strukturierung, um einen Raum als religiösen wahrnehmen zu können. Die ersten Synagogen waren normale Geschäftsräume, die zu bestimmten Zeiten als religiöse genutzt wurden. Ebenso sind einige der frühen Basiliken sowohl Herrschaftsräume - also politische Räume - wie auch religiöse Räume gewesen. Was aber gesagt werden kann, ist, dass durch eine bestimmte Zeichensetzung ein Raum von der Umwelt abgegrenzt wird. Diese Zeichensetzung kann eine temporäre sein oder eine durch bestimmte Symbole grundsätzlich und dauerhaft vollzogene. Dieser Vorgang zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit der Bildenden Kunst. In der "Dialektik der Aufklärung"[6] hatten Horkheimer und Adorno sowohl die Abkunft der Kunst aus der Magie wie ihre Verbindung mit der Zauberei dargelegt, eine Verbindung, die sich als strukturelle Ähnlichkeit von Sakralität und Autonomie - ihre Differenz zur Profanität - fassen lässt.

Für uns, die wir als Kosmopoliten die Erde bewohnen und als urbane Menschen der Post-Moderne leben, gibt es diese Form der elementaren Erfahrung des Heiligen nicht mehr oder allenfalls nur noch als Heiligkeitssurrogatextrakt. Für uns ist das Heilige bzw. nun eher das Religiöse kulturell vermittelt, d.h. in eine kulturelle Lesart eingebunden. Wir kennen keine brennenden Dornbüsche oder heiligen Steine, die für sich und aus sich sprechen, sondern werden in die Wahrnehmung besonderer Örtlichkeiten sozialisiert. Auch das hat seine Parallelität in der Wahrnehmung der Kunst, wie es Theodor W. Adorno in den „Minima Moralia“ beschreibt:

Auch diese Beschreibung trifft für die Lektüre von religiösen Räumen zu. Sie sind nicht „rein aus sich heraus“ zu verstehen, sondern sie werden uns religionsbiographisch inkorporiert. „Morgen gehen wir in die Kirche“ – dieser am Samstag gesprochene Satz hebt das Ereignis und damit auch den aufzusuchenden Raum von anderen ab. Und er macht deutlich, dass nur im Rahmen der Teilhabe bzw. der Anteilnahme der Raum und das Geschehen darin mit Sinn erfüllt wird. Wer zufällig in einen Gottesdienst gerät und sich im Rahmen dieses Gottesdienstes zurücklehnt und das Ganze von außen – sozusagen kulturwissenschaftlich – beobachtet, bekommt wenig vom Geschehen mit, böse gesprochen: Die Handlung wird aus einem Ritual zur Idiotie. Dennoch gibt es neben den zur Religionsausübung in irgendeiner Form deklarierten Räumen auch andere, die wir als religiöse wahrnehmen – obwohl sie es sui generis nicht sind. Das können zunächst solche Räume sein, die denen zur Religionsausübung deklarierten Räumen ähnlich sind. So hat Goethe die Dresdner Schlossgalerie als quasi-religiösen Raum beschrieben:

Was passiert hier? Selbstverständlich ist sich Goethe durchaus der Tatsache bewusst, dass er keine Kirche betritt, dass er keinen religiösen Kultort im engeren Sinne aufsucht. Und das aufklärerische Gedankengut war schon so verbreitet, dass eine Vermischung von Kunst und Religion (im späteren bewusst durchgeführten Sinne der Romantik) nicht vorliegen kann. Auf der anderen Seite wird diese religiöse Metaphorisierung einer bestimmten Raumerfahrung noch über Jahrzehnte fortdauern, wenn etwa die Gebäude der neu entstehenden Kunstvereine der Bildenden Kunst „geweiht“ werden (ein Beispiel wäre hier die bürgerliche Kunsthalle in Bremen, über deren tempelartiger Inszenierung „Den Bildenden Künsten geweiht“ steht). Goethe sucht vielmehr einen neu erfahrenen Raum mit der tradierten Gefühls- und Beschreibungswelt in Verbindung zu setzen. Und für wirkungsmächtige und eindrucksvolle Räume steht hier neben der politischen Sphäre vor allem der Bereich des Religiösen zur Verfügung. Goethes Beschreibung ließe sich auf den Satz reduzieren: Hier handelt es sich um etwas ganz Besonderes. Eine Beschreibung, die ebenfalls die Übertragbarkeit des religiösen Etiketts auf andere Räume verdeutlicht, liefert Brian O’Doherty in seinem Essay „The White Cube“:

Aus O’Dohertys Beschreibung wird aber vor allem der Lektürecharakter der Raumerfahrung deutlich. In der assoziativen Verknüpfung mit anderen Orten der Bedeutungsanreicherung bzw. Bedeutungsgenese (Kirche, Gericht, Labor) wird deutlich, dass durch formale Konzentration Kulträume des Religiösen, des Rechts, der Wissenschaft oder eben der Ästhetik entstehen. Die Frage ist, was hier durch was substituiert wird bzw. ob hier überhaupt eine Substitution stattfindet und nicht vielmehr eine seit Jahrtausenden sich vollziehende Differenzierung. Sind in der ursprünglichen Gesellschaft Wissenschaft, Recht, Religion und Gestalt noch weitgehend verbunden, differenzieren sie sich nach und nach, ohne dass ihre räumliche Gestaltwerdung sofort eine eigenständige Ausdruckssprache gewänne. Daher gibt es eine Neigung, auch spätere Raumformen, die mit Bedeutungsanreicherung und Bedeutungsgenese zu tun haben, mit einen religiösen Vokabular zu etikettieren. Faktisch aber erweisen sich die so etikettierten Räume keinesfalls als genuin religiöse Räume, wie ein Blick in die Bildersuche bei Google zeigt. Was tief in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist, ist daher vermutlich der Umstand, dass in religiösen Räumen ganz alltäglich Dinge mit Bedeutung und Sinn versehen werden. Und überall dort, wo Ähnliches geschieht, liegt die Verwendung religiöser Begrifflichkeiten nahe. Summa summarum übernehmen wir aus einer jahrtausendelangen Tradition die Etikettierung von Räumen, in denen eine besonders verdichtete Form der Bedeutungsanreicherung und Lebensdeutung geschieht, als „religiös“. Religiöse Räume im engeren Sinne sind solche Räume, die von der Umwelt bewußt abgegrenzt werden, um in ihnen konzentriert über den ausgegrenzten Bereich zu reflektieren, zu meditieren etc. Was macht einen Raum christlich?Nach der Logik der Dinge muss/müsste es eine spezifische Differenz zwischen einem allgemein religiösen Raum (der Bedeutungsanreicherung und –genese) und einem christlichen Raum (der christlichen Lektüre der Welt) geben. Was also zeichnet einen christlichen Raum gegenüber einem religiösen Raum aus? Innerhalb der neutestamentlichen Überlieferung gibt es keine Hervorhebung besonderer Orte. Weder der Ort der Kreuzigung noch die zentralen Verkündigungsorte Jesu werden ausgezeichnet und hervorgehoben, geschweige denn als solche tradiert (das geschieht erst sehr viel später und führt dann zum Streit, wo die einzelnen Ereignisse eigentlich zu verorten sind). Und auch später nutzen die urchristlichen Gemeinden die vorhandenen Räume mit den jüdischen Gemeinden gemeinsam, wie die Hauskapelle in Dura Europos zeigt. Heute wird oftmals vertreten, ein derartiger Raum müsse durch bestimmte Zeichen charakterisiert sein, um ein „christlicher Raum“ zu sein. In der Regel wird dabei auf das Kreuz als Symbol verwiesen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch christliche Traditionen ohne diese Symbolbildung gibt, muss man sich fragen, was man eigentlich mit dem Zeichen des Kreuzes an näherer Bestimmung gewinnt.

Das Zeichen selbst kann nicht die Christlichkeit eines Raumes gewährleisten, es macht es allenfalls wahrscheinlicher, dass es sich um einen solchen handelt. Wenn ich einen atmosphärisch verdichteten Raum betrete, in dem sich ein Kreuz befindet, dann befinde ich mich mit etwas erhöhter Wahrscheinlichkeit in einem christlichen Raum – oder in einem Gerichtssaal, einer bayerischen Amtsstube, einem Schulzimmer, einem Privatraum mit Herrgottswinkel, usw. Es müssen also noch mehr Zeichen/Indizien hinzukommen. Nehmen wir den Altar. Kreuz und Altar sollten eine hinreichende Bestimmung des christlichen Raumes sein – oder? Nun hat die reformierte Tradition zwingend weder das eine noch das andere und doch sind ihre Räume wie aus der beschreibenden Übertragung von Brian O’Doherty deutlich wurde, eindeutig christliche Räume. Als Altar kann ein einfacher Tisch dienen, ein Kreuz ist entbehrlich. Kreuz und Altar sind also zwar hinreichende, aber nicht notwendige Kriterien des christlichen Raumes. Und vermutlich läuft es darauf auch hinaus: es gibt zwar zahlreiche hinreichende Zeichenbildungen für einen christlichen Raum – in der Regel ist jeder Kirchenraum ein solcher hinreichend als christlich bestimmter Raum -, aber diese Zeichenbildungen sind nicht notwendig – zumindest nicht in allen christlichen Traditionen. Die reformierte und in Ansätzen auch die lutherische Tradition kommt ohne Symbolbildungen im gegenständlichen Sinne aus, sie konstituiert den religiösen Raum durch den Gebrauch. Indem christlicher Gottesdienst gefeiert wird, wird ein Raum zum christlichen Raum. Und das gilt auch im Blick auf die dem Protestantismus eigene Individualisierung der Religion. Indem ein Mensch sich in einem Raum zu Jesus Christus wendet, wird aus diesem Raum ein christlicher Raum. Man sieht es nicht, aber es geschieht.

Ganz pragmatisch entscheiden wir vermutlich aufgrund einer Fülle von Indizien, dass der Raum, den wir konkret vor uns haben, ein christlich genutzter ist. Zu diesen Indizien gehören neben den schon genannten vermutlich die frontal angeordneten Bänke, die Kanzel, die Liedertafel, ein bestimmter Geruch, Schriftständer am Eingang, Kerzen, usw. usf. Noch bevor wir einen derartigen Raum betreten, wird freilich schon unsere Erwartungshaltung geprägt. Wir sind kulturell so geprägt, bestimmte äußere Raumgestaltungen als Indiz für einen zu erwartenden christlichen Raum anzusehen. Letztlich läuft es aber auf eine Lösung hinaus: wir lesen/deuten Räume als christliche und das kann aufgrund äußerer Indizien geschehen oder durch einen subjektiven Einstellungswechsel bzw. ein kommunikatives Verhalten. Was macht einen Raum protestantisch?Macht es Sinn, gegenüber dem so beschriebenen christlichen Raum – der ja im Prinzip die christliche Lektüre eines Raumes ist – noch einmal einen protestantischen Raum zu akzentuieren? Die Mehrheit würde vermutlich sagen, dass ein reduzierter weißer Raum, in dem religiöser Ritus stattfindet, vermutlich ein protestantischer Kultraum sei. Einige dieser Räume können wir zudem kulturgeschichtlich als protestantische Räume identifizieren, etwa Räume mit einem protestantischen Kanzel-Altar. Freilich hat der Katholizismus auch Kanzelaltäre eingeführt. Also kommen wir auch hier nicht an einer subjektiven Lektüre vorbei.

Schon die Differenz dieser beiden Inszenierung zeigt sich aber in ästhetischer wie religiöser Perspektive als Schwächung des Raumeindrucks, weil der ursprünglich metaphorisch breit angelegt Raum nun in seiner Erfahrungsdimension eingegrenzt und zudem auch funktionalisiert wird. Was könnte diesen konkreten Raum als protestantischen Raum lesbar werden lassen – abgesehen von der Tatsache, dass er auf dem Gelände der Evangelischen Akademie Westfalens steht? Tatsächlich lassen sich dafür kaum Indizien benennen. Ein katholischer Raum nach dem II. Vaticanum wäre vermutlich sogar offener und horizontaler im Sinne der Communio-Idee. Der Altar wäre mehr ins Zentrum gerückt, die herausgehobene theatralische Stellung des Geistlichen im Kultus gemindert. Es gehört zu den Ironien der Kirchengeschichte, dass, nachdem die Bänke der die Gemeinde repräsentierenden Presbyter entfallen sind, an der herausgehobenen, geradezu theatralischen Stellung des Geistlichen heute oftmals die protestantischen Kirchenräume erkennbar werden. Der vorhandene Raum lässt sich jedenfalls kaum als evangelischer Raum identifizieren.

Auch im Blick auf die Charakteristika des protestantischen Raumes sind wir daher wieder auf protestantische Lektüren statt protestantischer Zeichen verwiesen. III – PerspektivenIch möchte das Ganze nun abschließend noch einmal konkretisieren anhand verschiedener, u.a. im aktuellen Heft des Magazins für Theologie und Ästhetik vorgestellten Beispiele. Vielleicht ist es am sinnvollsten, drei grundlegenden Gruppen von Räumen zu unterscheiden: ganz offene Räume (Thierry deCordier), atmosphärisch verdichtete Räume (Rothko, Uecker, Tunn) sowie symbolisch bestimmte Räume (Matisse, Zürich).

Anmerkungen[1] Die folgenden Ausführungen schreiben meine bisherigen Überlegungen zum religiösen Raum fort. Vgl. Verf.

[2] Ich folge hier vor allem Anregungen von Ulrich Beck; vgl. Beck, Ulrich (2008): Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen. Frankfurt a. M. / Leipzig. [3] Vgl. Walter J. Hollenweger: "Schöpferische Liturgie"; in: R. Bürgel (Hg.), Umgang mit Raum. Dokumentation über den 16. Ev. Kirchbautag Kassel 1976. Gütersloh 1977, S. 89-98. [5] Hier zitiert nach dem online Wortschatz-Lexikon der Universität Leipzig. [6] Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. (2003): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente /. 14. Aufl., Frankfurt am Main. [7] JWv Goethe, zit. nach Walter Grasskamp, Museumsgründer und Museumsstürmer. Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums. München 1981, S. 39. [8] B. O'Doherty: Die weiße Zelle und ihre Vorgänger. In: W. Kemp (Hg.), Der Betrachter ist im Bild, Köln 1985, S. 279ff. [9] Vgl. zum Vorstehenden den Artikel „Jerusalemkreuz“ der wikipedia. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/54/am248.htm

|

Wenn wir den Raum grundsätzlich als Behälter auffassen, denn können wir dem Raum als einem Äußeren etwas hinzutun, ihn mit Inhalten und Gehalten füllen. Im Blick auf das Hinzugetane ist der äußere Raum dann eher sekundär. Man wird zum Beispiel Schleiermachers Beschreibung des religiösen Raumes hier einordnen können: „Da die Handlungen des Kirchendienstes an eine beschränkte Räumlichkeit gebunden sind, welche ebenfalls durch ihre Beschaffenheit einen gleichzeitigen Eindruck machen kann: so ist zu entscheiden, inwiefern ein solcher zulässig ist oder wünschenswert, und demgemäß Regeln darüber aufzustellen … Da die Umgrenzung des Raumes nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Teil des Kultus selbst ist: so würden die Regeln nur sein können eine Anwendung der Theorie der Verzierungen auf das Gebiet der religiösen Darstellung.“ Der Vorteil ist, dass wir bei dieser Vorstellung eine klare und benennbare Trennung von Form, und Inhalt haben.

Wenn wir den Raum grundsätzlich als Behälter auffassen, denn können wir dem Raum als einem Äußeren etwas hinzutun, ihn mit Inhalten und Gehalten füllen. Im Blick auf das Hinzugetane ist der äußere Raum dann eher sekundär. Man wird zum Beispiel Schleiermachers Beschreibung des religiösen Raumes hier einordnen können: „Da die Handlungen des Kirchendienstes an eine beschränkte Räumlichkeit gebunden sind, welche ebenfalls durch ihre Beschaffenheit einen gleichzeitigen Eindruck machen kann: so ist zu entscheiden, inwiefern ein solcher zulässig ist oder wünschenswert, und demgemäß Regeln darüber aufzustellen … Da die Umgrenzung des Raumes nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Teil des Kultus selbst ist: so würden die Regeln nur sein können eine Anwendung der Theorie der Verzierungen auf das Gebiet der religiösen Darstellung.“ Der Vorteil ist, dass wir bei dieser Vorstellung eine klare und benennbare Trennung von Form, und Inhalt haben. Das Auratische des Kunstwerks, das Adorno/Horkheimer hier beschreiben, welches das Kunstwerk von der tautologischen Indifferenz zur Umwelt unterscheidet, hat sich, allen benjaminschen Prophezeiungen zum Trotz, bis in die Gegenwart erhalten. Zu fragen wäre, ob dieses Auratische auch für den religiösen Raum in Anschlag zu bringen wäre. Muss ein Raum durch irgend etwas (einen Gestus, ein Zeichen, eine Handlung) verändert werden, um als religiöser zu gelten? Dies gilt zumindest für die heiligen Orte, wie sie Mircea Eliade beschreibt. Hier ist es eine außerhalb des Subjekts liegende Qualität, die das Subjekt ergreift und ihn einen Raum bzw. eher einen Ort als religiösen bzw. heiligen wahrnehmen lässt. Moses am Dornbusch oder Jakob in Bethel.

Das Auratische des Kunstwerks, das Adorno/Horkheimer hier beschreiben, welches das Kunstwerk von der tautologischen Indifferenz zur Umwelt unterscheidet, hat sich, allen benjaminschen Prophezeiungen zum Trotz, bis in die Gegenwart erhalten. Zu fragen wäre, ob dieses Auratische auch für den religiösen Raum in Anschlag zu bringen wäre. Muss ein Raum durch irgend etwas (einen Gestus, ein Zeichen, eine Handlung) verändert werden, um als religiöser zu gelten? Dies gilt zumindest für die heiligen Orte, wie sie Mircea Eliade beschreibt. Hier ist es eine außerhalb des Subjekts liegende Qualität, die das Subjekt ergreift und ihn einen Raum bzw. eher einen Ort als religiösen bzw. heiligen wahrnehmen lässt. Moses am Dornbusch oder Jakob in Bethel. Umgekehrt können noch so viele Kreuze und Zeichen in einem Raum sein, dadurch wird er noch nicht zum christlichen Raum. Ansonsten wären viele Heimat- oder Landesmuseen nicht nur religiöse, sondern auch christliche Räume. Mutiert ein Museumsraum, in dem ein Kreuz mit einen Holzsplitter aus dem Kreuz Jesu aufbewahrt wird, zum christlichen Raum? Noch problematischer wird es, wenn wir uns abstrakten Räumen wie dem „christlichen“ Abendland zuwenden. Woran ist dessen Bestimmung ablesbar?

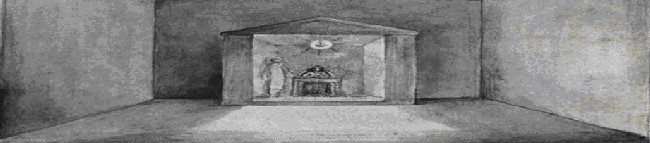

Umgekehrt können noch so viele Kreuze und Zeichen in einem Raum sein, dadurch wird er noch nicht zum christlichen Raum. Ansonsten wären viele Heimat- oder Landesmuseen nicht nur religiöse, sondern auch christliche Räume. Mutiert ein Museumsraum, in dem ein Kreuz mit einen Holzsplitter aus dem Kreuz Jesu aufbewahrt wird, zum christlichen Raum? Noch problematischer wird es, wenn wir uns abstrakten Räumen wie dem „christlichen“ Abendland zuwenden. Woran ist dessen Bestimmung ablesbar? Was macht einen Raum, wie den nebenstehend abgebildeten zu einem religiösen Raum? Vielleicht der Umstand, dass er keinem anderen Zweck als der Besinnung, der Feier und der Verkündigung dient. Der Raum hat eine axiale Ausrichtung, aber das wäre für die Wahrnehmung eines protestantischen Raumes nicht wichtig. Hier baut sich etwas an Spannung auf, wie wir es von manchen Gemälden Caspar David Friedrichs kennen, die Menschen in der Rückenansicht zeigen. Dieser Raum ist kein demokratischer Versammlungsraum, eher ist er ein streng hierarchischer Raum. Er ist weniger kommunikativ einladend, als vielmehr verheißend. Er imaginiert eine Transzendenz, die im Halbrund vor dem Publikum sich öffnet. Das Licht wird als Metapher eingesetzt, die vor den Augen des Betrachters eine neue Welt, ein neues Sein öffnet. Aus dem Dunkeln ins Licht ist heute eine nahezu exklusiv dem Religiösen und genauer dem Christlichen vorbehaltene Beschreibung.

Was macht einen Raum, wie den nebenstehend abgebildeten zu einem religiösen Raum? Vielleicht der Umstand, dass er keinem anderen Zweck als der Besinnung, der Feier und der Verkündigung dient. Der Raum hat eine axiale Ausrichtung, aber das wäre für die Wahrnehmung eines protestantischen Raumes nicht wichtig. Hier baut sich etwas an Spannung auf, wie wir es von manchen Gemälden Caspar David Friedrichs kennen, die Menschen in der Rückenansicht zeigen. Dieser Raum ist kein demokratischer Versammlungsraum, eher ist er ein streng hierarchischer Raum. Er ist weniger kommunikativ einladend, als vielmehr verheißend. Er imaginiert eine Transzendenz, die im Halbrund vor dem Publikum sich öffnet. Das Licht wird als Metapher eingesetzt, die vor den Augen des Betrachters eine neue Welt, ein neues Sein öffnet. Aus dem Dunkeln ins Licht ist heute eine nahezu exklusiv dem Religiösen und genauer dem Christlichen vorbehaltene Beschreibung. In der konkreten tagesaktuellen Gestaltung wird der konkrete Raum als christlicher Raum wahrnehmbar, denn er enthält mit Kreuz, Kerzen, Altartisch, Blumen, Bibel, Ambo und Becken Gegenstände, die uns kulturell von christlichen Kirchen vertraut sind.

In der konkreten tagesaktuellen Gestaltung wird der konkrete Raum als christlicher Raum wahrnehmbar, denn er enthält mit Kreuz, Kerzen, Altartisch, Blumen, Bibel, Ambo und Becken Gegenstände, die uns kulturell von christlichen Kirchen vertraut sind.  Man könnte nun versuchen, anhand bestimmter Indizien auszuschließen, dass es sich bei einem Raum um einen protestantischen handelt. Das gälte etwa, wenn, wie hier simuliert, ein Tabernakel im Raum aufgestellt wäre. Aber aus kulturhistorischen Gründen hat der Protestantismus in vielen der von ihm übernommenen Kirchen die Tabernakel vor Ort belassen, sie quasi musealisiert. Aus dem Vorhandensein eines Tabernakels kann also kein negatives Kriterium für die Raumbestimmung gewonnen werden. Zwar ist es schwerer, in einem Raum, der ein Tabernakel enthält, eine protestantische Lektüre zu entwickeln, weil die Lektüre des Objektes selbst nur eine Gegen-Lektüre sein könnte, aber es ist kein ausschließendes Kriterium.

Man könnte nun versuchen, anhand bestimmter Indizien auszuschließen, dass es sich bei einem Raum um einen protestantischen handelt. Das gälte etwa, wenn, wie hier simuliert, ein Tabernakel im Raum aufgestellt wäre. Aber aus kulturhistorischen Gründen hat der Protestantismus in vielen der von ihm übernommenen Kirchen die Tabernakel vor Ort belassen, sie quasi musealisiert. Aus dem Vorhandensein eines Tabernakels kann also kein negatives Kriterium für die Raumbestimmung gewonnen werden. Zwar ist es schwerer, in einem Raum, der ein Tabernakel enthält, eine protestantische Lektüre zu entwickeln, weil die Lektüre des Objektes selbst nur eine Gegen-Lektüre sein könnte, aber es ist kein ausschließendes Kriterium.