Paris |

PanameEin theologisches Feuilleton über Paris, zugleich Überlegungen zu einer Theologie des Flaneurs - Teil IWolfgang Vögele GliederungTeil I: 1. Paname – 2. Promenade – 3. Gare de l’Est – 4. Notre Dame – 5. Métro – Der Pariser wundert sich, wenn nicht überall alles so ist wie in Paris.

1. Paname

2. PromenadeEin Spaziergang durch eine unbekannte Stadt ist von vielen zufälligen determinierenden Faktoren abhängig. Spaziergänger folgen den eigenen Augen, die mal hier, mal dort Interessantes entdecken. Das gilt trotz des allgegenwärtigen Smartphones, das über Google Maps Informationen über Wegstrecken, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Boutiquen beisteuern könnte. Im Französischen heißt Spazierengehen „se promener“. Der Spaziergänger begibt sich auf einen Weg, dessen Ende er am Anfang noch nicht kennt, außer dass er in seine Wohnung oder in sein Hotel zurückkehren wird. Er kann dabei unterschiedliche Landkarten benutzen, die je nachdem Touristen, Kulturbeflissene oder Lobbyisten zum Ziel führen. Das touristische Paris mit dem Eiffelturm und dem Louvre unterscheidet sich vom politischen, literarischen und künstlerischen Paris. Der Tourist wird in der Regel das lokale, einheimische Paris gar nicht wahrnehmen oder beachten. Die Fülle der Beobachtungen ist ohnehin übergroß. Jedenfalls schaffen Spaziergänge Erfahrungen, die Beobachtungen verdichten sich zu Bildern, die der Spaziergänger aufzeichnen oder skizzieren kann. Wer schreibt[6] oder zeichnet, muss seine Eindrücke auf eine bestimmte Weise verarbeitet, wenn nicht sogar intensiv durchgearbeitet haben, was diese Methode vom beliebigen Fotografieren oder gar vom unreflektierten Knipsen mit dem Handy unterscheidet. Kann man aus dem Dreischritt Spazierengehen – Beobachten und Wahrnehmen – Aufzeichnen oder Notieren eine praktisch-theologische Methode entwickeln? Der Spaziergänger in der Stadt ist verwandt mit dem Wanderer[7] in Anorak und derben Schnürschuhen. Er allerdings meidet oft die Städte und sucht eher die Natur und die sportliche Anstrengung. Einen zweiten Verwandten sehe ich im Pilger, der lange und längere Strecken zurücklegen kann, um einen Wallfahrtsort zu erreichen, aus Gründen der Buße, der Selbsterkenntnis, der Identitätsfindung oder der Neuorientierung eigenen Lebens. Das Motiv des Pilgerns hat der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom aufgenommen, in seinem unerreichten Buch „Der Umweg nach Santiago“[8]. Nooteboom hat sich nach unangenehmen Jugenderfahrungen in einem holländischen Jesuiten-Internat vom katholischen Glauben ab- und dem Agnostizismus zugewandt. In seinem Buch setzt er sich auf ebenso geduldige wie genaue Weise trotzdem mit theologischen Fragen auseinander, an Hand des Besuches von Kirchen, Kathedralen, Museen und anderer kultureller Sehenswürdigkeiten. Nooteboom sieht sich nicht mehr als Pilger. Er will nicht Buße tun, aber will theologische Fragen stellen. Er verbindet die Spiritualität mit dem Reisen, die Theologie mit dem Tourismus, um das böse Wort zu gebrauchen.

Zugegeben: Der Ausdruck Spaziergänger klingt ein wenig altbacken, man denkt an Rentner in beigen Jacken, die schlurfenden Schrittes ihre kleine Runde im Park drehen. Der Spaziergänger, den ich meine, geht aufmerksam, sehenden Auges und wachen Ohres durch die Stadt. Sollte man besser vom Touristen oder vom Flaneur sprechen? Im Ausdruck des Touristen klingt Verachtung durch, man hält Touristengruppen für Schafherden, die sich freiwillig dem drängenden Diktat einer Reiseleitung beugen. Touristen haken Sehenswürdigkeiten ab und nehmen diese als Kulisse, um ein Selfie zu schießen, das dann einer Trophäensammlung von Photographien auf Instagram einverleibt wird. Been there – done that. Das Touristische geht auf in Eindrücken, Souvenirs und Fotografien. Städte und ihre Sehenswürdigkeiten werden zu Kulissen für die eigene Anwesenheit, am schlimmsten in der grölenden Gruppe. Im schlimmeren Fall wird der Tourist zum Gaffer. Die Beobachtung zielt nur auf die Oberfläche. Es fehlt das erwähnte Moment der Verarbeitung und der Reflexion. Dem Touristen ist daher der Flaneur gegenüberzustellen. Auch er bewegt sich, wie der Tourist, durch die Stadt, er geht spazieren, fährt mit Bus, Métro, Taxi, aber er beugt sich nicht den Anweisungen einer Reiseleitung, den Kurzinformationen und den Zeiteinschränkungen. Der Flaneur überlässt sich dem Zufall, er bringt Zeit und Geduld mit. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass der Flaneur seine Eindrücke verarbeitet, reflektiert. Das kann durch Notizen oder Skizzen, das kann durch eine zeitaufwendigere, anspruchsvollere Art der Photographie geschehen. Der Flaneur beschäftigt sich mit seinen Eindrücken und Wahrnehmungen, er nimmt sich Zeit für seine Entdeckungen. Selfies und aus der Hand geknipste Bilder haben im Habitus des Flaneurs keinen Platz. Der Tourist wirft einen vielfach vorgeprägten Blick auf die Stadt, während der Blick des Flaneurs stärker von individuellen Vorgaben bestimmt ist, die noch dazu gedanklich bearbeitet und angepasst werden. Touristen wie Flaneure wollen etwas von der Welt sehen, aber wo immer die Grand Tour hinführt, sind es nicht die Reiseziele, sondern die Reflexionen, die sich an die Betrachtungen anschließen, welche den Flaneur vom Touristen unterscheiden. Deswegen setzt die Theologie als Reflexionswissenschaft auch eher bei jenem als bei diesem an. Eine Theologie des Flaneurs sucht in der Wahrnehmung einer Stadt und der damit verbundenen Reflexion solcher Wahrnehmungen eine theologische oder religiöse Dimension – oder auch, wie sich am Beispiel von Paris zeigen wird – ihr weitgehendes Fehlen. In der Mitte und am Ende dieses Essays[10] will ich das Thema einer Theologie des Flaneurs jeweils wieder aufnehmen. Am Ende dieser beiden einleitenden Abschnitte ist noch zu begründen, wieso für solch eine theologische Betrachtung ausgerechnet Paris ausgewählt wurde. Der persönliche Grund besteht in einer Vorliebe, die der Autor dieses Essays für die französische Metropole bei Besuchen in vielen Jahren gewonnen hat, was auch damit zusammenhängt, dass er wieder in seiner badischen Geburtsstadt lebt, die durch schnellen Vorortzug namens TGV mit der französischen Hauptstadt verbunden ist. Ich komme auf den Bahnhof, die Gare de l’Est sofort zurück. Der wichtigere sachliche Grund aber besteht darin, dass Paris für Frankreich ein zentralistischer Ort der Konzentration ist. An einem Vergleich mit Berlin, das ebenfalls zentralistische Ansprüche erhebt, wird das schnell deutlich: Wer Berlin gesehen hat, kennt nicht die deutsche Kultur, er muss daneben auch die wichtigen regionalen Zentren wie Hamburg, München, Köln, Stuttgart sehen. Vieles, was es dort gibt, kann auch den Berlin-Besuch ersetzen. Wer aber Paris nicht gesehen hat, der kann nichts über Frankreich wissen, trotz bedeutender anderer Städte wie Lyon, Marseille, Bordeaux. Der französische Zentralismus hat seine Schwächen, und dazu gehört eine gewisse Verachtung für die Provinz, von der jeder, der sich in der Provence, im Languedoc, in der Normandie oder im Elsass umgeschaut hat, weiß, dass sie völlig unberechtigt ist. Trotz des umstrittenen politischen und kulturellen Gleichgewichts zwischen Provinz und Metropole bleibt Paris ein Ort der Konzentration, der das Neben- und Ineinander von Geschichte, Kultur, Moderne, Avantgarde wie in einem Brennglas erfasst und darum nicht nur auf den Autor dieses Essays magische Anziehungskraft ausübt. Die urbane und kulturelle Verdichtung der Stadt bedingt nicht nur eine enorme Zahl von Einwohnern und Touristen, sie bedingt auch eine Unzahl von literarischen und wissenschaftlichen Werken über die Stadt, die in diesem Essay nur sehr marginal gewürdigt werden können. Es verbindet den Habitus des Essayisten mit dem des Flaneurs, dass beide den Mut zu Fragment und Unvollständigkeit haben, dass beide sich von Subjektivität und Zufällen leiten lassen, dass beide bereit sind, ihre Urteile, die sie aus ihren Beobachtungen entwickelt haben, auch gerne zu revidieren, wenn sie eines Besseren belehrt werden können. Es geht um Notizen, Skizzen, Zufälliges. Auch im Überfluss der Pariser Museen, Kirchen, Kulturinstitutionen gilt für alle Besucher das Stadtmotto: Fluctuat nec mergitur. Die folgenden Abschnitte sind nicht so angeordnet, dass sie nacheinander und geographisch zusammenliegend während eines mehrtägigen Stadtspaziergangs einfach abgehakt werden können. Ich habe das aufgenommen, was ich unbedingt sehen wollte, was ich spannend fand, was mir Freunde und Reiseführer empfohlen haben. Wie gesagt: Ich beanspruche weder Vollständigkeit noch systematische Erschließung. Wer das sucht, der greife zum Baedeker.

3. Gare de l’EstSeit es den französischen TGV gibt und dieser bis nach Deutschland fährt, ist auch die deutsche Provinz in den Vorortbereich von Paris eingerückt. Wer in Karlsruhe in den blau-grau lackierten Schnellzug steigt, kann den Zug dreieinhalb Stunden später mitten in der Metropole wieder verlassen. Zwischendurch hat er nur einmal, im elsässischen Straßburg angehalten. Der Zug hat die nach dem Krieg etablierte deutsch-französische Freundschaft, die ihren Ausdruck in Städtepartnerschaften (jumelage), Jugendaktivitäten und Kulturprogrammen fand, nochmals verändert. Als ich in den Sechzigern im Badischen aufwuchs, war Frankreich in Baden, vormals französische Besatzungszone, durch ein großes Kontingent von Soldaten in Rastatt und Offizieren in Baden-Baden präsent. In der Karlsruher Fußgängerzone war die französische Sprache selten zu hören. Das hat sich nach 1989 sehr verändert. Franzosen aus dem Elsass und aus der Lorraine arbeiten in Karlsruhe und gehen dort auch shoppen, ins Theater oder ins Konzert. Dass ein Pariser nach Karlsruhe kommt, bleibt vermutlich eine Ausnahme, aber ich kenne viele Karlsruher, die den TGV für einen Tagesausflug nach Paris nutzen, um im Lafayette oder Printemps einzukaufen und in einer Seitenstraße des Boulevard Haussmann schön essen zu gehen. Ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn ich für meine Fahrten nach Paris nur einen Intercity nutzen kann, obwohl dieser wegen seiner größeren Breite bequemer und komfortabler ist. Der schmalere TGV wirkt eleganter und gerade deswegen großzügiger. Dass er nur einmal anhält und mit 300 km/h durch die Provinz rauscht, macht Karlsruhe (und Mannheim und Stuttgart) zu einer Art Vorstadt der französischen Metropole. Dass der Zug nicht hält, das zeigt auch eine heimliche Verachtung, ein Naserümpfen über die Provinz, die ihre Bedeutung nur daraus gewinnt, dass sie nicht Großstadt ist. Wer den TGV besteigt, wechselt die Rheinseite, und er wechselt die Kultur, vom deutschen Föderalismus zum französischen Zentralismus. Zwanzig Minuten, bevor der TGV seinen Zielbahnhof erreicht, beginnen die Pariser Vorstädte, nicht nur die berüchtigten verwahrlosten Hochhaussiedlungen, auch Ketten von Reihenhäusern und Ballungen von einzelnen Siedlungshäuschen. Wer mit dem Zug kommt, kann nicht sagen, er habe die Pariser Vorstädte, aus denen jeden Morgen Tausende von Pendlern ins Zentrum zur Arbeit fahren, nicht gesehen. Aus der Vogelperspektive des Flugzeugs, das in Charles de Gaulle landet, sieht das viel zu klein und zu harmlos aus.

Wie alle großen Pariser Bahnhöfe, an denen die grandes lignes ankommen, ist die Gare de l’Est ein Sackbahnhof. Mit dem Schnellzug geht es von hier aus nur in umgekehrter Richtung oder von einem anderen Bahnhof aus weiter. Wer in die Stadt will, muss sich auf ein anderes Verkehrsmittel einstellen: Métro, Bus, Taxi, Leihfahrrad oder Roller (E-Scooter). Auf dem Platz vor dem Bahnhof drängen sich Bushaltestellen, Taxizonen, Cafés und Brasserien, kleine, stets etwas schmuddelige Hotels. Der Platz ist eher eine Drehscheibe, ein Knotenpunkt als ein Ort fürs Wohlergehen, schon gar keine touristische Sehenswürdigkeit. Wenn ich in einem der Cafés frühstückte, beobachtete ich stets die Pendler, die ihren morgendlichen Espresso im Stehen an der Theke nehmen. Der im Stehen genossene Espresso ist billiger als der Espresso am Tisch, wo die Reisenden sitzen, die auf die Abfahrt ihres Zuges länger warten müssen. Die stets in schwarze Hose und weißes Hemd gekleideten Ober fegen regelmäßig die leeren Zuckertütchen weg, welche die Tagespendler einfach achtlos auf den Boden werfen. Die französischen Soldaten, die ich als Kind beim Sonntagsspaziergang sah, wie sie sich vor ihrer Kaserne langweilten, sind nun aus Deutschland verschwunden. In Paris sieht man sie wieder, nicht mehr in Freizeitkleidung, sondern in Kampfmontur, schon an der Gare de l’Est, wie sie in Zweier- oder Dreiergruppen durch das Bahnhofsfoyer und die Einkaufszone patrouillieren, oft mit einem Raubtierblick, den Rilke in seinem berühmten Gedicht beschrieb. Ihrer Aufmerksamkeit entgeht nichts, und die MP halten sie stets im Anschlag. Und jeder, der die Patrouillen sieht, weiß, dass das nicht ohne Grund geschieht. Für den Reisenden, der aus Baden oder aus dem restlichen Deutschland ankommt, ist die Gare de l’Est der Umschlags- und Anfangspunkt. Nach der Inkubationszeit der Zugfahrt fängt auf dem Gleis, spätestens aber in der Métro die Erfahrung der ganz anderen Metropole an. Das Großstadtabenteuer kann beginnen.

4. Notre DameAls ich Paris das erste Mal besuchte, deponierte ich nach der Ankunft meinen Koffer in dem kleinen Hotel, das ich gebucht hatte, und lief dann zu Fuß den Boulevard Sébastopol hinunter, ging am Rathaus vorbei über die Seine-Brücke auf die Ile de la Cité, um mir zuallererst die Kathedrale Notre Dame anzuschauen, nicht nur weil die Kirche neben dem Eiffelturm zu meistbesuchten Pariser Sehenswürdigkeiten zählt, sondern auch aus theologischen Gründen. Seit der Historiker Karl Schlögel[11] auf die räumliche Dimension der Geschichte aufmerksam gemacht hat, können auch Touristen und Flaneure Geschichte an der Stadtarchitektur ablesen. Der Profan-Historiker Schlögel widmet sich leider nicht der Frage nach dem zentralen Ort von Kirchen und Kathedralen in der Stadt. Aber es ist ohne weiteres möglich, seine spatial-historischen Überlegungen auf Kirchen zu übertragen. Städte wie Freiburg, Köln, Chartres, Bayeux sind dadurch ausgezeichnet, dass Dom oder Kathedrale im Mittelpunkt der Stadt gelegen sind und alles andere dominieren. Um die Kirche herum breitet sich die Altstadt aus; diese wird vielleicht von einer Mauer begrenzt, jenseits derer die Vorstädte beginnen. Die kirchlich-städteplanerische Hierarchie ist klar gegliedert. Die Kathedralen sind darin sozusagen das Zentrum des Zentrums. Und am Kölner Dom lässt sich ablesen, wie urbane Sentimentalität und bis zu einem gewissen Grad Identität sich noch heute an einer Kirche festmacht: Mer losse d‘r Dom in Kölle. Im Fall von Notre Dame und Paris liegt der Fall charakteristisch anders, und das ist durch den verheerenden Brand im Frühsommer 2019 noch einmal eindringlich ins Bewusstsein gebracht worden. Notre Dame lag einmal im Zentrum der mittelalterlichen Stadt, die sich spätestens im 19. und 20. Jahrhundert so ausbreitete, dass sich die architektonischen, kulturellen und städtebaulichen Gewichte verschoben. Die zentralistische städtebauliche Kathedralhierarchie wurde einfach gesprengt. Paris ist so groß geworden, dass ein zentraler Punkt bei weitem nicht mehr ausreicht. Das unterscheidet Paris zum Beispiel von Berlin, das am Anfang aus kleinen Dörfern bestand, die später zur polyzentrischen Großstadt zusammenwuchsen. Paris hat sich neben Notre Dame seine zusätzlichen eigenen Zentren oder zentralen Punkte gebaut: den Eiffelturm, den Triumphbogen an der Place d’Etoiles. Und man kann sagen, mit dem Bau des Wirtschafts- und Einkaufszentrums La Défense im Nordwesten der Stadt ist Paris sogar mit dem Bau eines zusätzlichen Zentrums gescheitert. Notre Dame ist selbstverständlich nicht die einzige Pariser Kirche, aber die anderen spielen im urbanen und touristischen Bewusstsein nur eine marginale Rolle: Saint Eustache, Saint Augustin, Saint Sulpice, die tempelartige Madeleine oder Saint-Germain-des-Prés, das aber eher als der Name eines Stadtviertels denn als der Name einer Kirche bekannt ist. Eine Ausnahme bilden St. Denis und Sacré Coeur[12], aber die erste Kirche liegt weit außerhalb im Norden, und zu Sacré Coeur haben die Pariser seit jeher ein ambivalentes Verhältnis.

Als ich zum ersten Mal auf dem Vorplatz vor der Kathedrale im Schneematsch stand und frierend auf die beiden berühmten Türme und die Westfront mit den berühmten Heiligen- und Königsfiguren blickte, war ich erstaunt über die (geringe) Höhe der Türme. Das hatte ich mir mit den Bildern von Postkarten und Reiseführern im Kopf ganz anders vorgestellt. Selbstverständlich sind die Ausmaße der Kirche gewaltig, ihr Anblick faszinierend, aber schon damals konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kirche nicht mehr den Mittelpunkt der Stadt bildet. Man kann Victor Hugos Roman über den „Glöckner von Notre Dame“[13] als den Versuch lesen, die städtebauliche Zentralität der Kirche und damit auch ihre zentrale kulturelle Stellung, wenn nicht zu restituieren, so doch mindestens daran zu erinnern. An die Stelle der mittelalterlichen Stadt mit Zentralkirche (in jedem Sinne des Wortes) ist eine Stadt mit vielen Zentren getreten, und keineswegs alle von diesen Zentren, Mittelpunkten, visuellen Bezugspunkten sind Kirchen. Das liegt auch daran, dass die Franzosen ein prekäres, ambivalentes Verhältnis zur katholischen Kirche haben, das auf der einen Seite durch den Gedanken der laicité, auf der anderen Seite durch den engen und konservativen Katholizismus geprägt ist, die beide für den Protestantismus und für die Spielarten des liberalen Christentums nicht viel Platz lassen. Notre Dame liegt ja nicht weit entfernt vom Tempel der französischen Zivilreligion, dem Panthéon[14]. Und wer dieses besucht, der wird schnell erkennen, dass auch die angebliche laicité im tiefsten Grunde religiös gefärbt ist. So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die propagierte laicité es nicht geschafft hat, die Religionen zu verdrängen, sondern nur die öffentliche Diskussion über Religion mit einem Tabu belegt hat. Der Brand von Notre Dame zog ja eine intensive Auseinandersetzung über die kulturelle Bedeutung nicht nur der Kathedrale selbst, sondern auch der Bedeutung der Religion (oder der katholischen Kirche) in der Öffentlichkeit nach sich.[15] Die Journalistin Nanina Egli sprach von der Wandlung von der Sphinx, die rätselhaft und unklar in ihrer Bedeutung dasteht, zum Phönix, dem aus dem Feuer wieder auferstandenen Vogel, bei dem sich der Betrachter erstaunt die Augen reibt, dass er wieder zum Leben erwacht ist. Und diese Attraktivität der Kirche kann man sehr genau beschreiben: Für Touristen ist die Kathedrale Kulisse: Wer sich davor fotografieren lässt, hat Freunden und Familie daheim bewiesen, dass er wirklich dort war. Für Victor Hugo, den romantischen Schriftsteller war der Roman der Versuch, mit Hilfe der Kathedrale die untergegangene Vision der Einheit von Stadt und Kirche, von einem geordneten Abendland wieder zu beschwören. Der Brand im Frühjahr 2019 hat, wenn man das so sagen kann, die alten Diskussionen um das Verhältnis von Staat und Kirche, vom prägenden Einfluss der Kirche auf Kunst und Kultur neu entfacht. Die Franzosen spenden nun große Summen und diskutieren Fragen neu, die sie schon längst erledigt glaubten.[16] Die Kathedralendiskussion zeigt: Aus der Öffentlichkeit ist Religion weitgehend verschwunden, aber irgendwie rumort es noch im Hintergrund.

5. Métro

Die Maschinen, an denen das Ticket entwertet wird und den Weg zum Bahnsteig regulieren, wirken kalt und abweisend, wie überhaupt die oft weiß gekachelten Gänge mit den ewig gleichen, großformatigen Werbeplakaten wenig Einladendes oder gar Heimeliges ausstrahlen. Zu bestimmten Zeiten, vor allem zur Rush Hour, herrscht großes Gedränge, und jede Hoffnung auf einen Sitzplatz geht in Menschenmassen verloren. Dann kann man sich nur noch an die eigene Tasche oder den Rucksack klammern. Das künstliche Licht, die Werbung, die Menschen, die alle in Eile sind, das schafft zusammen eine eigenartige Atmosphäre, welche die Pariser gewohnt sind, die unkundigen Touristen jedoch gelegentlich in Verwirrung bringt. Für die Pariser gehört die Métro zur ungeliebten Trias, welche den Alltag in der Hauptstadt ausmacht: Métro, boulot, dodo. Der Tag besteht aus dem Pendeln in der U-Bahn, dem Job (boulot) und einem kleinen Anteil Schlaf (dodo, Kindersprache, abgeleitet von dormir = schlafen).

Der Schriftsteller Raymond Queneau hat dem Transportsystem in seinem Roman „Zazie in der Métro“[17] ein literarisches Denkmal gesetzt. Zazie ist ein pubertierendes Mädchen aus der Provinz, das mit seiner Mutter am Bahnhof ankommt, um Verwandte zu besuchen. Sie macht sich schnell selbständig und erkundet die Stadt in einem Parforceritt, einer Mischung aus ‚Emil und die Detektive‘, Pippi Langstrumpf und den kleinbürgerlichen Krimis von Claude Chabrol. Anders als im anschließenden Film von Louis Malle hat sich Queneau in seinem Roman auf das Paname-Paris der kleinen Handwerker, der Ganoven, der Prostituierten und der demi monde konzentriert. Und diese für Touristen unsichtbare Welt durchstreift Zazie, verfolgt von ihrer Mutter und ihrem Onkel, die sich um sie große Sorgen machen – oder auch nicht. Denn Queneau hat mit der Titelfigur ein unbeirrbares, mutiges und selbstbewusstes junges Mädchen geschaffen, das ohne Zögern und mit aller Unbekümmertheit von sämtlichen Transportmitteln Gebrauch macht und sich, obwohl Provinzgöre, von keiner erwachsenen Pariser Ganovenarroganz beeindrucken lässt. Queneau nutzt Verkehr und Métro wie eine Zufallsmaschine, welche dem Provinzmädchen in kürzester Zeit eine Fülle von Begegnungen verschafft. Der Métro-Nutzer geht am einen Ort hinunter in die U-Bahn-Station und taucht nach einer kurzen Fahrt und nach mehreren Umstiegen an einem völlig anderen Ort wieder auf. Wobei der Wechsel von der einen Métro-Linie zur nächsten an manchen Stationen völlig unerwartete längere Märsche durch endlose Gänge bedeutet, besonders in den großen Stationen Châtelet, Montparnasse oder Opéra. Wenn man irgendwo den Eindruck hat, sich in der Anonymität einer Metropole zu verlieren, dann in diesen Gängen.

6. Tour Eiffel

Eben weil der Turm so ein starkes Symbol ist, patrouillieren hier auch die kleinen Gruppen von Soldaten mit Maschinengewehr, denen man schon an der Gare de l’Est begegnen konnte.

7. Sainte ChapelleParis hält die offensichtlichen Sehenswürdigkeiten bereit. Dazu zählen der Eiffelturm, Notre Dame und der Triumphbogen, alle schon aus der Ferne sichtbar. Anderes verbirgt sich hinter hohen Mauern und Sicherheitskontrollen. Die Sainte Chapelle gehörte früher zu einem Königspalast ganz in der Nähe von Notre Dame auf der Ile de la Cité. Die Kapelle wurde auf Befehl Ludwig des Heiligen gebaut, dem der Historiker Jacques LeGoff eine faszinierende Monographie gewidmet hat[18]. Sie diente dem Zweck, eine Reihe heute weitgehend verlorener kostbarer Reliquien zu bewahren, und spiegelt darum sowohl in der Person des Königs als auch in den Reliquien das Bedürfnis nach der aktuellen Repräsentanz des Transzendenten. Bis zu ihrer Zerstörung während der Revolution ruhten im Übrigen in der Kapelle auch Reliquien des heiliggesprochenen Königs, nach dessen Tod ein langwieriger Streit darüber entstand, wie seine sterblichen Überreste aufgeteilt, wie sie konserviert und wo sie aufbewahrt werden sollten. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet während der Revolution als einem der Gründungsereignisse der Moderne diese Reliquien zerstört wurden. Dass dieser Gedanke der Präsenz des Göttlichen in bestimmten Gegenständen immer noch schwache Virulenz besitzt, zeigt sich an der Tatsache, dass die ersten Fragen nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame der Zerstörung oder Erhaltung der dort vorhandenen Reliquien galten. In Notre Dame wie auch an der Sainte Chapelle wie auch an der Kathedrale Saint Denis, auf die ich sofort zurückkomme, ist noch die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen zu spüren, die Karl Schlögel in seinem Buch an anderen nicht-kirchlichen und nicht-religiösen Beispielen so deutlich herausgearbeitet hat. Wer heute mit dem TGV nach Paris fährt und dort ein paar Tage verbringt, sieht dort das moderne, gegenwärtige Paris, in das aber noch die Spuren der Vergangenheit eingestreut sind. Nach einigen Suchbewegungen kommt die komplexe Geschichte von Religion und Moderne, Katholizismus und Revolution zum Vorschein, die Frankreich und Paris auszeichnet.

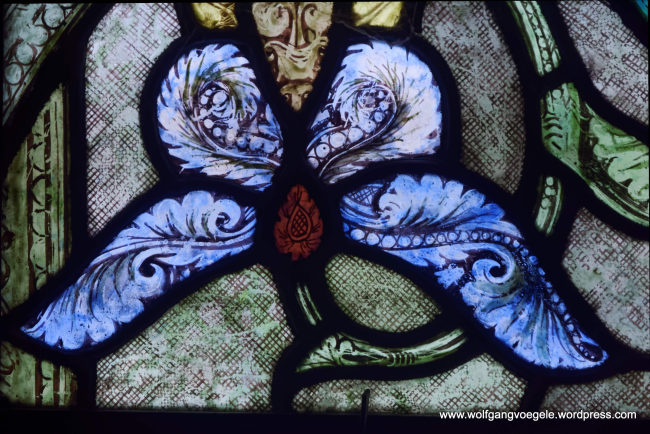

Die Sainte Chapelle ist bei weitem nicht so bekannt wie Notre Dame, ihre Reliquien sind verloren gegangen, und wer sie besichtigen will, muss Sicherheitskontrollen und lange Schlangen überwinden, denn die Zahl der Besucher ist begrenzt. Die Kapelle ist zweistöckig gebaut, das höhere Stockwerk ist das interessantere, wegen der weitgehend erhaltenen gotischen Glasfenster. Wer vor ihnen steht, ist überwältigt von der Vielfalt der Darstellungen, vom Ineinander von Blau- und Rottönen. Die Glasfenster bieten Szenen aus der biblischen Heilsgeschichte, von der Schöpfung bis zum himmlischen Jerusalem. Aus den Farben entsteht ein neuer Raum, ein würdiger Aufbewahrungsort für die Reliquien. Vermutlich auch wegen dieser Wirkung wurde die Sainte Chapelle niemals völlig zerstört, sondern stets wiederaufgebaut, restauriert und ergänzt. Trotzdem spürt man, dass das Heilige in der Verknüpfung von Monarchie, dem König als gottgewollten Herrscher, Heilsgeschichte, repräsentiert durch das blau-rote Glasfensterprogramm und den Reliquien, den unmittelbar an der Gegenwart Gottes „beteiligten“ und als heilig verehrten Dingen, selbst historisch geworden ist. An der Sainte Chapelle wird sichtbar, dass das Heilige verborgen, aber eben nicht verschwunden ist. Die Monarchie ist von der Französischen Republik lange abgelöst, die katholische Kirche dümpelt dahin, man muss fragen, wie viele der vielen Touristen mit den in den Fenstern dargestellten biblischen Geschichten noch vertraut sind. Und trotzdem sind die heiligen Orte noch verborgen gegenwärtig, auch für diejenigen, die die theologischen Voraussetzungen die religiös-spirituellen Geschichtspolitik nicht teilen.

8. Saint-Denis

Die Bedeutung der Kirche erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Sie gilt zum einen als die erste, nach den Prinzipien der Gotik erbaute Kathedrale, und zum anderen als Grablege der französischen Könige. Viele dieser Gräber wurden während der Revolution zerstört, geplündert und aufgelassen. Verloren gingen dabei auch Teile der sterblichen Überreste Ludwigs des Heiligen, der die Sainte Chapelle errichten ließ.

Das Raum- und Lichtprogramm der französischen Gotik ist an anderer Stelle beschrieben worden. Der filigranen Bauweise, dem durch die bunten Glasfenster erzeugten Spiel mit dem Licht, den dadurch entstehenden faszinierenden Raumwirkungen kann sich der Besucher in dieser Basilika nicht entziehen, auch wenn die spätere Gotik noch größere und wunderbarere Beispiele dieses Baustils (Chartres, Reims, Amiens) hervorgebracht hat. Im Gegensatz zur Sainte Chapelle ist St. Denis auf Größe berechnet, mithin von außen aus der Distanz zu sehen, auch wenn die brutalistische Beton-Architektur um die Kathedrale herum gelegentlich die Sicht beeinträchtigt. Ich fand schon immer den Gedanken faszinierend, sich Gott als Licht vorzustellen, ein Bild, dem zum Beispiel auch Dante in seiner „Göttlichen Komödie“[19] sehr verpflichtet war. Wenn Gott Licht ist, wird die Kathedrale durch ihr Lichtspiel zum Raum göttlicher Gegenwart, zu einer Art Himmelstor oder Himmelsleiter (Gen 28,10-22). Damit öffnet sich ein großer Spielraum symbolischer und hermeneutischer Deutung, der bis in die Moderne hinein reichlich genutzt worden ist in der Theologie, wenn auch die Verbindung von Theologie und Architektur nach meiner Ansicht bis in die Gegenwart stark vernachlässigt wurde. Jedenfalls spricht es für diese Licht-Theologie, dass sie mit dem monarchischen Totenkult verknüpft wird. Die Kathedrale wird damit zum Medium, die Vergangenheit, nämlich die Verstorbenen, und die Gegenwart, nämlich diejenigen, die jetzt in der Basilika beten und Gottesdienst halten, in die Zukunft des Reiches Gottes zu überführen. Die Theologen des Mittelalters haben dies offensichtlich nicht als einen abstrakte Begriffshuberei verstanden, sondern als einen Prozess, der in den Kathedralen, Kapellen und Kirchen seinen realen „Anknüpfungsort“ besaß. Als ich nach meiner Besichtigung der Kathedrale zurück in die Innenstadt fuhr, fiel mir auf, dass es in der Métro noch stiller war als sonst. Es war der 7.Januar 2015. Viele Menschen in der Métro starrten konzentriert auf ihr Handy. Zurück im Hotel, schaltete ich den Fernseher ein und sah die Nachrichten vom Attentat auf die Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo.[20] Im November des gleichen Jahres sollte die französische Anti-Terror-Polizei in Saint Denis, in der Stadt, nicht in der Kathedrale eine Großrazzia durchführen.

9. Louvre

Und wenn man sowieso schon den Richelieu-Flügel aufgesucht hat: Nirgendwo wird der Museumsbesucher so viele Schulklassen entdecken, die sich in den Innenhöfen des Richelieu-Flügels niedergelassen haben und dort geduldig und still Zeichnungen von den Skulpturen anfertigen. Und eine Zeichnung ist auch ein Medium, die eigene subjektive Sicht auf das Gesehene in ein Bild zu fassen. Die Schüler könnten also in späteren Jahren zu Flaneuren werden.

10. Tuilerien

11. Tour Montparnasse

Die ökologisch und städtebaulich inkorrekte Wahl wäre eines der wenigen Hochhäuser in der Metropole, die diesen Namen verdienen: la Tour Montparnasse, an der rive gauche, gelegen direkt am Bahnhof gleichen Namens. Der Eingang ist ein wenig versteckt, und der Besucher muss die üblichen Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen. Das Erlebnis des Aufstiegs im Freien, auch in einem Fahrstuhl, wird dem Besucher genommen. Es ist nicht möglich, über die Treppen nach oben zu steigen. Zu dem innenliegenden Fahrstuhl gibt es keine Alternative. Die Fahrt nach oben dauert um eine Minute. Wer in der verspiegelten Kabine steht, bemerkt kaum das Tempo der Fahrt. Oben kann man sich erst einmal in einem Selbstbedienungsrestaurant von der Fahrt erholen und sich dann des Unterschieds zwischen dem ebenerdigen Eingang und der Restaurant-Plattform bewusst werden. Aber das eigentlich Interessante besteht im Gang ein Stockwerk höher, auf die offene Plattform mit einem wunderbaren Panoramablick. Große Glasscheiben sorgen dafür, dass der in dieser Höhe übliche schneidende, böige Wind abgehalten wird. Von hier aus sieht man in alle Himmelsrichtungen das größere Paris, Zentrum und Vorstadt. Hier kann man die erstaunte Erkenntnis gewinnen, dass die einschlägigen Touristenstrecken entlang der Seine von Notre Dame bis zum Eiffelturm, die Boulevards, die sternförmig an der Place de l’Étoile zusammenlaufen, die Nord-Süd-Achse des Bd. de Sébastopol und des Bd. St. Michél nur einen kleinen Teil der Riesenstadt ausmachen. Man sieht in der Ferne die Wohnblöcke und Hochhäuser der Banlieues, die die riesige, unregelmäßigen Kreisfläche der Innenstadt wie eine Mauer umgeben. Wer einmal durch eines der Fernrohre blickt, dem wird bewusst, wie wenig er von der Stadt gesehen hat, wenn er nur die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigt hat. Die Höhe des Aussichtspunkts verändert das Beobachtungsgefühl des Spaziergängers. Der gerade geschilderte Spaziergang durch die Tuilerien, der mit Muße und Pause eine Stunde in Anspruch nahm, wirkt aus der Höhe wie das Trippeln in einer kleinen Arena. Bei guter Sicht und klarer Luft wirken die Betonblocks der Banlieues oder die Bürotürme von La Défense viel näher als in ebenerdiger Wirklichkeit, näher als für den Fußgänger, den unterirdischen Métro-Passagier und für denjenigen, der Milieugrenzen überschreitet. Auch Milieugrenzen wirken sich geographisch und städtebaulich aus.[24] Panorama und Geographie verkürzen die soziale Perspektive. Für die Pariser hört die Stadt jenseits des Boulevard Périphérique, also jenseits der Arrondissements auf. Dahinter breitet sich das provinzielle Niemandsland aus. Auch für die Pariser, die innerhalb der Arrondissements wohnen, ist der Wechsel zwischen Metropole und Provinz typisch, mindestens im Urlaub an der Côte d’Azur oder in den Seebädern der Côte Fleurie, zum Beispiel in Deauville oder Trouville mit den Jugendstilvillen, die sich Ende des 19.Jahrhunderts reiche Pariser als Sommerresidenz gebaut haben. Aber so weit reicht der Blick nicht einmal vom Tour Montparnasse. Und der Überblick schafft nicht immer den (sozialen) Durchblick. 12. Théâtre des Champs Élysées

Vor meinem ersten Besuch in diesem Theater war es mir gelungen, die meiner Meinung nach allerletzte, wenn auch im Vergleich zum Karlsruher Staatstheater vergleichsweise teure Eintrittskarte zu ergattern. Irgendwann stand auf der Ticketseite des Theaters, die Vorstellung am einzigen Tag, an dem ein Besuch möglich war, sei nun nicht mehr ausverkauft. Die Karte, die ich mir ausdruckte, verhieß große Nähe zur Bühne. Die Platzanweiserin führte mich dann sehr wohl in die Nähe der Bühne im ersten Rang, aber auf einen klappbaren Notsitz, der nicht einmal eine Rückenlehne besaß. Die Platzanweiserin redete aufgeregt auf Französisch auf mich ein, und ich beherrschte die Sprache damals noch nicht so gut, dass ich wenigstens verstanden hätte, dass sie für ihre Dienste ein pourboire, ein Trinkgeld haben wollte. Sie ärgerte sich über den unhöflichen Gast, ich ärgerte mich über den unbequemen, rückenunfreundlichen Sitz. Ein paar Jahre später las ich die gleiche Geschichte über den überteuerten Notsitz in einer großen deutschen Tageszeitung.

Trotzdem übt die Jugendstil-Architektur des Innenraums große Faszination aus. Das Foyer wirkt nüchtern, sachlich und kantig mit seinem doppelten Treppenaufgang. Wie in den Tuilerien für den Spaziergänger die anderen Spaziergänger interessant sind, so sind es im Theater die anderen Konzertbesucher, wobei zu bemerken ist, dass das Pariser Intellektuellenpublikum die Oper stets in der denkbar nachlässigsten Kleidung zu besuchen scheint. Auch auf den Notsitzen und auf den Plätzen mit schlechter Sicht auf dem zweiten Balkon drängt sich die Erinnerung an die erste Aufführung von Stravinskys Ballett „Le Sacre du Printemps“ auf, die in diesem Theater stattfand und bei der Uraufführung einen Skandal auslöste. Mich ließ bei keinem der Besuche der Gedanke los, wie denn wohl der Besucher auf die Ballettaufführung im Jahr 1913 reagiert hat. Ich bin geneigt, dem Gedanken nachzugeben, dass wenigstens der Inhaber des Notsitzes im Mai jenes Jahres zu der Minderheit gehörte, die von dem Stück begeistert waren. Stravinskys Stück erzählt die Geschichte des Opfers einer jungen Tänzerin, die sich im Angesicht des herannahenden Frühlings selbst preisgibt. Und hier ergibt sich doch auch ein Bezug zur Theologie, denn Stravinsky kehrte mit dem Sujet des Opfers zu den archaischen Dimensionen der mythischen Religionen zurück, die das Christentum mit dem katholischen Messopfer und der symbolischen protestantischen Abendmahlstheologie[26] überwunden zu haben glaubte. -> Hier geht es weiter mit Teil II Anmerkungen[1] Claude Lelouch, C’était un rendezvous, 1976, https://vimeo.com/215828641. Vgl. dazu Michael Althen, Schneller als die Polizei erlaubt, FAZ 9.5.2004, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/kamerafahrt-schneller-als-die-polizei-erlaubt-1163297.html. [2] Zur Verwendung des Namens „Paname“ für Paris vgl. http://www.clausmoser.com/?p=1507. [3] Den Text des Chansons vgl. https://www.songtexte.com/songtext/leo-ferre/paname-4bd49332.html. Vgl. auch die Musik in einem Youtube-Video: Léo Ferré, Paname, https://www.youtube.com/watch?v=1wBCIqH51Pc. [4] Das Jubiläumsjahr der Reformation hat einen schönen Band hervorgebracht, der sich auch an so etwas wie einer Theologie der Stadt versucht: Vgl. Michael Welker, Michael Beintker, Albert de Lange (Hg.), Europa reformata 1517-2017, Leipzig 2016. Die Autoren dieses Bandes setzen allerdings einen eindeutig kirchenhistorischen Akzent. In diesem Essay geht es mir eher um die aktuellen wie die systematischen Aspekte des Themas. [5] Diese Methode habe ich erprobt an der digitalen Welt und am Fernsehkrimi: Vgl. Wolfgang Vögele, Auf dem Altar der Algorithmen. Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen, tà katoptrizómena, Heft 112, April 2018, Teil I https://www.theomag.de/112/wv042.htm, Teil II https://www.theomag.de/112/wv043.htm sowie ders., Kriminaldauerdienst. Eine Spurensicherung zu Erzähltheorie und Theologie des Krimis in sechsundvierzig Indizien, tà katoptrizómena, Heft 104, Dezember 2016, https://www.theomag.de/104/wv27.htm. [6] Vgl. zu Paris als Anregung für den Schreibenden Martin R. Dean, Paris, die Stadt der Lesenden, schärft die Sinne für die Sprache, NZZ 23.9.2017, https://www.nzz.ch/feuilleton/paris-die-stadt-der-lesenden-schaerft-die-sinne-fuer-die-sprache-ld.1317728. [7] Vgl. Rebecca Solnit, Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens, Berlin 2019. [8] Cees Nooteboom, Der Umweg nach Santiago, Frankfurt/M. 1992. [9] Wolfgang Vögele, Weltgestaltung und Gewißheit. Alltagsethik und theologische Anthropologie, Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche 4, Münster 2007. [10] S.u. Abschitte 18 und 39. [11] Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003. [12] S.u. Kapitel 8 und 31. [13] Victor Hugo, Der Glöckner von Notre Dame, Frankfurt/M. 1995 (1831). [14] S.u. Kapitel 23. [15] Vgl. zum Beispiel Nanina Egli, Der ikonische Fall der Notre-Dame: Ein Gebäude wandelt sich von der Spinx zum Phönix, NZZ 30.4.2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/notre-dame-ein-gebaeude-wandelt-sich-von-der-sphinx-zum-phoenix-ld.1476949. [16] Vgl. dazu, obwohl zwei Jahre vor dem Brand Notre Dames geschrieben, den Roman Emanuel Carrère, Das Reich Gottes, Berlin 2016 sowie Wolfgang Vögele, Das Reich Gottes, von einem französischen Zweifler betrachtet. Über Emanuel Carrères Roman, Das Reich Gottes, Berlin 2016, tà katoptrizómena, Heft 104, Dezember 2016, https://www.theomag.de/104/wv28.htm. [17] Raymond Queneau, Zazie in der Metro, Frankfurt/M. 1989 (1959). [18] Jacques LeGoff, Ludwig der Heilige, Stuttgart 2000. [19] Dante Alighieri, Commedia in deutscher Prosa, übers. von Kurt Flasch, Frankfurt 2013. Dazu Wolfgang Vögele, Die Welt, aus dem Jenseits betrachtet. Einige Bemerkungen über Dantes Commedia, Theologie und Kunst, ta katoptrizómena, H.95, 2015, http://www.theomag.de/95/wv18.htm. [20] Dazu Wolfgang Vögele, ‚Fortan wäre ich Muslim‘. Über Michel Houellebecq, Unterwerfung, Religion unterrichten. Informationen für Religionslehrer_innen im Bistum Hildesheim, Nr. 2, 2016, 19-20, https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Schule_intern_Service/Publikationen_und_weitere_Schriften/Religion_Unterrichten_2_2016__l.Hd.__16-07-22.pdf. [21] Zur Theorie des Museumsbesuchs Wolfgang Vögele, Schauen und Schweigen. Betrachtungen über den Museumsbesuch (ohne Kunst), tà katoptrizómena, Heft 111, Februar 2018, https://theomag.de/111/wv040.htm. [22] Heinrich Mann, Die Jugend des Königs Henri Quatre, Frankfurt/M. 1994 (1935). [23] Roland Barthes, Mythen des Alltags, Frankfurt/M. 1964 (1957); ders., Fragmente einer Sprache der Liebe, Berlin 2015 (1977). [24] S.u. Kapitel 25. [25] Beide bilden zusammen die Opéra de Paris. Vgl. dazu Marc Zitzmann, Die größte Oper der Welt, FAZ 28.6.2019, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/die-opera-de-paris-wird-350-jahre-alt-16255521.html. Dazu auch den Blogeintrag über die Youtube-Videos, die die Opéra regelmäßig von bekannten Regisseuren erstellen lässt: https://wolfgangvoegele.wordpress.com/2016/04/21/alphabet-der-oper/. [26] Zur Abendmahlstheologie, Wolfgang Vögele, Brot und Wein. Gegenwärtige Abendmahlspraxis und ihre theologische Deutung, tà katoptrizómena, Heft 109, Oktober 2017, https://theomag.de/109/wv036.htm. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/120/wv54a.htm |

Wer einen ungewöhnlichen Film sehen will, der mit den Sehenswürdigkeiten von Paris bekannt macht, dem sei dringend geraten, sich den legendären Kurzfilm von Claude Lelouch aus dem Jahr 1976 anzuschauen. Der Regisseur montierte eine Kamera auf seinen Sportwagen und raste in irrer Geschwindigkeit von der Stadtautobahn in der Nähe der Porte Dauphine durch die ganze Stadt über die Place d’Étoile, die Champs-Élysées, die Place de la Concorde, am Louvre bei in den Norden, wo die rasante Fahrt auf dem Platz vor Sacré-Coeur endet. Filmfans haben die roten Ampeln gezählt, die der Regisseur überfahren hat, haben auf die verschreckten Fußgänger hingewiesen, die zur Seite springen mussten, und die missachteten Vorfahrten penibel notiert. Auf dem Hügel von Montmartre, auf dem Platz vor Sacré-Coeur kommt eine Frau die Treppe unterhalb des Platzes hoch und umarmt den Fahrer, der gerade erschöpft, aber offensichtlich pünktlich ausgestiegen ist. Deswegen trägt der in einer einzigen Einstellung gefilmte kurze Streifen den Titel „C’était un rendezvous“

Wer einen ungewöhnlichen Film sehen will, der mit den Sehenswürdigkeiten von Paris bekannt macht, dem sei dringend geraten, sich den legendären Kurzfilm von Claude Lelouch aus dem Jahr 1976 anzuschauen. Der Regisseur montierte eine Kamera auf seinen Sportwagen und raste in irrer Geschwindigkeit von der Stadtautobahn in der Nähe der Porte Dauphine durch die ganze Stadt über die Place d’Étoile, die Champs-Élysées, die Place de la Concorde, am Louvre bei in den Norden, wo die rasante Fahrt auf dem Platz vor Sacré-Coeur endet. Filmfans haben die roten Ampeln gezählt, die der Regisseur überfahren hat, haben auf die verschreckten Fußgänger hingewiesen, die zur Seite springen mussten, und die missachteten Vorfahrten penibel notiert. Auf dem Hügel von Montmartre, auf dem Platz vor Sacré-Coeur kommt eine Frau die Treppe unterhalb des Platzes hoch und umarmt den Fahrer, der gerade erschöpft, aber offensichtlich pünktlich ausgestiegen ist. Deswegen trägt der in einer einzigen Einstellung gefilmte kurze Streifen den Titel „C’était un rendezvous“ Wer um das heutige Pariser Verkehrschaos weiß, der sehnt sich nach den siebziger Jahren zurück, als man ohne Anschnallpflicht und ohne Radarfallen durch die ganze Stadt rasen konnte, weitgehend unbehelligt von Fußgängern, E-Roller- und Radfahrern. Unabhängig von den verkehrsethischen Fragen, die sich stellen, ziehen weltberühmte Gebäude, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten am Betrachter vorbei: Der Louvre, die Opéra Garnier und andere Gebäude huschen am Auge des Betrachters vorüber. Jeden Betrachter beschleicht das Gefühl, er sei schon einmal dagewesen, und nach diesem kurzen Moment nimmt ihn wieder die Sorge gefangen, ob Regisseur und Kameramann diese urbane Höllenfahrt wohl ohne größere Unfälle überleben werden. Sie müssen überlebt haben, sonst wäre der Film nicht veröffentlicht worden. Der Film bietet eine schräge Melange zwischen dem viel zu sehr Bekannten und dem politisch nicht korrekten Nervenkitzel. Ein rasendes Auto mit Benzinmotor! Missachtete Verkehrsregeln! Rücksichtslosigkeit! Auf keinen Fall nachmachen! Der Film erregte in der Öffentlichkeit einige Aufmerksamkeit, und darum sah sich die französische Polizei gezwungen, Lelouchs Fahrt zu sanktionieren, indem sie dem Regisseur den Führerschein entzog, allerdings nur für ganze fünf Minuten.

Wer um das heutige Pariser Verkehrschaos weiß, der sehnt sich nach den siebziger Jahren zurück, als man ohne Anschnallpflicht und ohne Radarfallen durch die ganze Stadt rasen konnte, weitgehend unbehelligt von Fußgängern, E-Roller- und Radfahrern. Unabhängig von den verkehrsethischen Fragen, die sich stellen, ziehen weltberühmte Gebäude, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten am Betrachter vorbei: Der Louvre, die Opéra Garnier und andere Gebäude huschen am Auge des Betrachters vorüber. Jeden Betrachter beschleicht das Gefühl, er sei schon einmal dagewesen, und nach diesem kurzen Moment nimmt ihn wieder die Sorge gefangen, ob Regisseur und Kameramann diese urbane Höllenfahrt wohl ohne größere Unfälle überleben werden. Sie müssen überlebt haben, sonst wäre der Film nicht veröffentlicht worden. Der Film bietet eine schräge Melange zwischen dem viel zu sehr Bekannten und dem politisch nicht korrekten Nervenkitzel. Ein rasendes Auto mit Benzinmotor! Missachtete Verkehrsregeln! Rücksichtslosigkeit! Auf keinen Fall nachmachen! Der Film erregte in der Öffentlichkeit einige Aufmerksamkeit, und darum sah sich die französische Polizei gezwungen, Lelouchs Fahrt zu sanktionieren, indem sie dem Regisseur den Führerschein entzog, allerdings nur für ganze fünf Minuten. Im prickelnden Rausch der Geschwindigkeit sieht Paris ganz anders aus als im doppelstöckigen Touristenbus. Er ist an die Verkehrsregeln gebunden und steckt häufig im Stau fest. Eine künstliche Stimme leiert in fünf Sprachen kurze Erläuterungen zu den Sehenswürdigkeiten am Rand der Boulevards und Avenuen herunter. Über Notre Dame und den Arc de Triomphe ist schon alles gesagt worden. Der Eiffelturm und Notre Dame und die Tuilerien sind schon viel zu oft fotografiert worden. Paris ist eine merkwürdige Mischung aus dem Unbeachteten und aus dem Überbekannten, das sich auf den Kanälen der sozialen Medien zu den jedermann geläufigen Klischees verdichtet. In Paris sieht man das Detail vor lauter Sehenswürdigkeiten nicht. Für die unbekannteren Pariser Stadtviertel bräuchte man Zeit, Geduld, Sprachkenntnisse, für das Überbekannte reichen die Hashtags bei Instagram: #iloveparis oder #paris_carte_postale oder #parismonamour. Vielleicht lassen sich auch Entdeckungen machen, gerade weil alles sichtbar ist. Manchmal stecken Geheimnisse und Schönheiten im Offensichtlichen. Lassen sich zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten neue Perspektiven entdecken?

Im prickelnden Rausch der Geschwindigkeit sieht Paris ganz anders aus als im doppelstöckigen Touristenbus. Er ist an die Verkehrsregeln gebunden und steckt häufig im Stau fest. Eine künstliche Stimme leiert in fünf Sprachen kurze Erläuterungen zu den Sehenswürdigkeiten am Rand der Boulevards und Avenuen herunter. Über Notre Dame und den Arc de Triomphe ist schon alles gesagt worden. Der Eiffelturm und Notre Dame und die Tuilerien sind schon viel zu oft fotografiert worden. Paris ist eine merkwürdige Mischung aus dem Unbeachteten und aus dem Überbekannten, das sich auf den Kanälen der sozialen Medien zu den jedermann geläufigen Klischees verdichtet. In Paris sieht man das Detail vor lauter Sehenswürdigkeiten nicht. Für die unbekannteren Pariser Stadtviertel bräuchte man Zeit, Geduld, Sprachkenntnisse, für das Überbekannte reichen die Hashtags bei Instagram: #iloveparis oder #paris_carte_postale oder #parismonamour. Vielleicht lassen sich auch Entdeckungen machen, gerade weil alles sichtbar ist. Manchmal stecken Geheimnisse und Schönheiten im Offensichtlichen. Lassen sich zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten neue Perspektiven entdecken? Ältere Pariser nennen ihre Stadt „Paname“

Ältere Pariser nennen ihre Stadt „Paname“

Wandern, Pilgern, Reisen, Spazierengehen schärfen zunächst das Bewusstsein für das Kontingente des Alltags: Beobachtung reiht sich an Beobachtung, und wer sich Zeit nimmt fürs Notieren oder auch Zeichnen, kann sich von dem, was er in der unbekannten Stadt neu gesehen hat, ein eigenes Bild machen. Und es würde sich lohnen, die beabsichtigte Theologie des Spaziergangs dem Projekt einer Alltagsethik

Wandern, Pilgern, Reisen, Spazierengehen schärfen zunächst das Bewusstsein für das Kontingente des Alltags: Beobachtung reiht sich an Beobachtung, und wer sich Zeit nimmt fürs Notieren oder auch Zeichnen, kann sich von dem, was er in der unbekannten Stadt neu gesehen hat, ein eigenes Bild machen. Und es würde sich lohnen, die beabsichtigte Theologie des Spaziergangs dem Projekt einer Alltagsethik

Wer möchte, kann schon im Restaurant des TGV Tickets für die Métro kaufen, um dann direkt vom Bahnsteig ein Stockwerk tiefer zu gehen. An der Gare de l’Est enden Vorort- und Regionalzüge, daneben die TGVs aus dem Nordosten, unterirdisch ist der Bahnhof ein Kreuzungspunkt verschiedener Métrolinien. Wer Bescheid weiß, kauft sich am Schalter ein Heftchen mit mehreren Fahrscheinen, ein Carnet, und dann steht Touristen wie Pendlern ein großes Netz von Linien zur Verfügung, mit dem sie die meisten Ziele in der Innenstadt, innerhalb des ständig überlasteten Boulevard Périphérique erreichen können, vom frühen Morgen bis nach Mitternacht.

Wer möchte, kann schon im Restaurant des TGV Tickets für die Métro kaufen, um dann direkt vom Bahnsteig ein Stockwerk tiefer zu gehen. An der Gare de l’Est enden Vorort- und Regionalzüge, daneben die TGVs aus dem Nordosten, unterirdisch ist der Bahnhof ein Kreuzungspunkt verschiedener Métrolinien. Wer Bescheid weiß, kauft sich am Schalter ein Heftchen mit mehreren Fahrscheinen, ein Carnet, und dann steht Touristen wie Pendlern ein großes Netz von Linien zur Verfügung, mit dem sie die meisten Ziele in der Innenstadt, innerhalb des ständig überlasteten Boulevard Périphérique erreichen können, vom frühen Morgen bis nach Mitternacht. Ich habe mich oft gewundert wie still es in der Métro war: Die meisten Fahrgäste lesen, daddeln auf ihrem Smartphone oder schweigen, selbst wenn Freundinnen oder Kollegen nebeneinandersitzen. Die regelmäßige Ansage der Stationen macht die Fahrten zum Ritual. Métro fahren ist kein kommunikativer Akt; alle blicken aneinander vorbei, es herrscht Anonymität.

Ich habe mich oft gewundert wie still es in der Métro war: Die meisten Fahrgäste lesen, daddeln auf ihrem Smartphone oder schweigen, selbst wenn Freundinnen oder Kollegen nebeneinandersitzen. Die regelmäßige Ansage der Stationen macht die Fahrten zum Ritual. Métro fahren ist kein kommunikativer Akt; alle blicken aneinander vorbei, es herrscht Anonymität.

Wenn Notre Dame das katholische Leben in Paris zentriert, dann zentriert der Eiffelturm die touristische Kultur. Der Eiffelturm markiert den sichtbaren Konzentrationspunkt in Paris; in dieser Sichtbarkeit ist er sonst nur noch mit der Kirche Sacré Coeur zu vergleichen, die ihre Höhe allerdings auch daraus gewinnt, dass sie auf dem Hügel von Montmartre liegt. Anfangs mochten die Pariser den Eiffelturm nicht. Die Geschichte von der Hassliebe der Pariser zu dieser Sehenswürdigkeit aus Stahl, von den vielen Schmähungen gegen den Architekten Gustave Eiffel ist an anderer Stelle oft genug erzählt worden.

Wenn Notre Dame das katholische Leben in Paris zentriert, dann zentriert der Eiffelturm die touristische Kultur. Der Eiffelturm markiert den sichtbaren Konzentrationspunkt in Paris; in dieser Sichtbarkeit ist er sonst nur noch mit der Kirche Sacré Coeur zu vergleichen, die ihre Höhe allerdings auch daraus gewinnt, dass sie auf dem Hügel von Montmartre liegt. Anfangs mochten die Pariser den Eiffelturm nicht. Die Geschichte von der Hassliebe der Pariser zu dieser Sehenswürdigkeit aus Stahl, von den vielen Schmähungen gegen den Architekten Gustave Eiffel ist an anderer Stelle oft genug erzählt worden.  Wer den Turm mit seiner Eisenkonstruktion zum ersten Mal sieht, der bestaunt die monumentale Größe und wundert sich darüber, welchem Zweck das Gebäude wohl dienen mag. Für die Fahrstühle, die auf die oberste Ebene führen, muss man endlos lange anstehen. Bei meinen Besuchen, die meist im Januar stattfanden, war diese oberste Spitze auch stets für Besucher gesperrt, weil die Plattform vereist war und im Übrigen schon im Wolkennebel lag, das Panorama der Stadt dem Touristen also vorenthalten wurde. Ich entschloss mich dann, mindestens einmal die Treppen zu nutzen, die bis zur zweiten Plattform führen, von wo aus man ebenfalls einen hervorragenden Blick auf die gesamte Stadt hat. Die Treppen verlangsamen den Aufstieg, und sie geben dem Besucher ein Gefühl für die Fragilität der Stahlkonstruktion und auch für die erreichte enorme Höhe, selbst in der unteren Hälfte des Turms, da für Treppensteiger die oberste Spitze gar nicht zugänglich ist.

Wer den Turm mit seiner Eisenkonstruktion zum ersten Mal sieht, der bestaunt die monumentale Größe und wundert sich darüber, welchem Zweck das Gebäude wohl dienen mag. Für die Fahrstühle, die auf die oberste Ebene führen, muss man endlos lange anstehen. Bei meinen Besuchen, die meist im Januar stattfanden, war diese oberste Spitze auch stets für Besucher gesperrt, weil die Plattform vereist war und im Übrigen schon im Wolkennebel lag, das Panorama der Stadt dem Touristen also vorenthalten wurde. Ich entschloss mich dann, mindestens einmal die Treppen zu nutzen, die bis zur zweiten Plattform führen, von wo aus man ebenfalls einen hervorragenden Blick auf die gesamte Stadt hat. Die Treppen verlangsamen den Aufstieg, und sie geben dem Besucher ein Gefühl für die Fragilität der Stahlkonstruktion und auch für die erreichte enorme Höhe, selbst in der unteren Hälfte des Turms, da für Treppensteiger die oberste Spitze gar nicht zugänglich ist. Aber das Panorama ist gar nicht das Entscheidende, mindestens genauso faszinierend wie der Ausblick und der Anblick ist der Charakter des Eiffelturms als eines kulturellen Symbols, als eines Markenzeichens, als eines Logos für die Stadt Paris und die französische Kultur, das nirgendwo auf der Welt irgendwelcher erklärender Worte bedarf. Der Turm ist der Blickfang, der Instagram Hotspot schlechthin, die Mutter aller Blickfänge und Hotspots. Man sieht den Turm ‚in echt‘ und hat ihn schon hunderte von Malen in Filmen, Werbespots und auf Fotografien gesehen.

Aber das Panorama ist gar nicht das Entscheidende, mindestens genauso faszinierend wie der Ausblick und der Anblick ist der Charakter des Eiffelturms als eines kulturellen Symbols, als eines Markenzeichens, als eines Logos für die Stadt Paris und die französische Kultur, das nirgendwo auf der Welt irgendwelcher erklärender Worte bedarf. Der Turm ist der Blickfang, der Instagram Hotspot schlechthin, die Mutter aller Blickfänge und Hotspots. Man sieht den Turm ‚in echt‘ und hat ihn schon hunderte von Malen in Filmen, Werbespots und auf Fotografien gesehen. Selbst nachts ist die Plattform des Trocadéro stets gut gefüllt, dort stehen die Touristen in großen Gruppen, um sich von der rechten Seite des Seine-Ufers aus die gewaltigen Ausmaße der Stahlfüße anzuschauen. Und auch auf dieser Plattform machen die Verkäufer von Plastik-Eiffeltürmen in Gold, Silber und Neongrün stets gute Geschäfte. Wenn der Regisseur eines Filmes ohne große Worte andeuten will, dass die Hauptfiguren jetzt nach Paris gereist sind, dann zeigt er den Eiffelturm in Großaufnahme und schwenkt von dort auf die Schauspieler zurück, die am Anfang noch in einem Taxi sitzen, das die Champs Élysées befährt. Diese wenigen Bilder genügen für Atmosphäre und Verortung. Danach kann die Filmgeschichte beginnen.

Selbst nachts ist die Plattform des Trocadéro stets gut gefüllt, dort stehen die Touristen in großen Gruppen, um sich von der rechten Seite des Seine-Ufers aus die gewaltigen Ausmaße der Stahlfüße anzuschauen. Und auch auf dieser Plattform machen die Verkäufer von Plastik-Eiffeltürmen in Gold, Silber und Neongrün stets gute Geschäfte. Wenn der Regisseur eines Filmes ohne große Worte andeuten will, dass die Hauptfiguren jetzt nach Paris gereist sind, dann zeigt er den Eiffelturm in Großaufnahme und schwenkt von dort auf die Schauspieler zurück, die am Anfang noch in einem Taxi sitzen, das die Champs Élysées befährt. Diese wenigen Bilder genügen für Atmosphäre und Verortung. Danach kann die Filmgeschichte beginnen.

Bleibt man bei den verborgenen heiligen Räumen von Paris, so zählt dazu neben der Sainte Chapelle, wenn auch aus anderen Gründen, die Kathedrale Saint Denis, ganz im Norden der Stadt. Saint Denis als Stadt war früher eigenständig, erst das enorme Wachstum von Paris hat für die Eingemeindung gesorgt. Man erreicht das Stadtzentrum mit der Kathedrale mit der Métrolinie 13, und wer aussteigt und nach oben geht, der fühlt sich zunächst wie in der betonkahlen Fußgängerzone einer mittelgroßen deutschen Provinzstadt. Auf dem kurzen Weg zur Kathedrale ein paar Straßen weiter sind kaum andere Touristen zu sehen. An dem Tag, als ich die Basilika besuchte, fand ich sie mit Ausnahme der Bauarbeiter an den verschiedenen Baustellen menschenleer.

Bleibt man bei den verborgenen heiligen Räumen von Paris, so zählt dazu neben der Sainte Chapelle, wenn auch aus anderen Gründen, die Kathedrale Saint Denis, ganz im Norden der Stadt. Saint Denis als Stadt war früher eigenständig, erst das enorme Wachstum von Paris hat für die Eingemeindung gesorgt. Man erreicht das Stadtzentrum mit der Kathedrale mit der Métrolinie 13, und wer aussteigt und nach oben geht, der fühlt sich zunächst wie in der betonkahlen Fußgängerzone einer mittelgroßen deutschen Provinzstadt. Auf dem kurzen Weg zur Kathedrale ein paar Straßen weiter sind kaum andere Touristen zu sehen. An dem Tag, als ich die Basilika besuchte, fand ich sie mit Ausnahme der Bauarbeiter an den verschiedenen Baustellen menschenleer. Trotzdem sind gegenwärtig eine Fülle von Gräbern zu sehen. Gräber oder Grabplatten suggerieren Vergegenwärtigung noch im Tod, eine Kontinuität der Generationen, eine weltlich-religiöse Variante dessen, was in der katholischen Kirche apostolische Sukzession heißt und auf Päpste, Bischöfe und Priester bezogen ist.

Trotzdem sind gegenwärtig eine Fülle von Gräbern zu sehen. Gräber oder Grabplatten suggerieren Vergegenwärtigung noch im Tod, eine Kontinuität der Generationen, eine weltlich-religiöse Variante dessen, was in der katholischen Kirche apostolische Sukzession heißt und auf Päpste, Bischöfe und Priester bezogen ist.

Ein Museum

Ein Museum Reisegruppen und Touristen sind sowieso auf eine Art Kunstautobahn fixiert, die vom Kassenautomaten über die Rolltreppe zum Denon-Flügel, dann an der Nike von Samothrake vorbei zum langen Gang mit der italienischen Malerei und von dort zum Höhepunkt der Mona Lisa führt. Das ist nun wirklich ein Zeichen touristischer Eile und Unbedarftheit, dieses Museum auf das eine Bild der Mona Lisa oder auf das Selfie davor zu reduzieren. Wer sich aus dem Touristenstrom herauskatapultiert und sich Zeit nimmt, kann eine Fülle von Entdeckungen machen, zum Beispiel die neuerdings eingerichtete Sammlung mit Kunstwerken aus islamischem Kontext. Er kann auch sehr bekannte Werke sehen, die dem Betrachter schon längst präsent sind, weil sie zum kunsthistorischen Kanon gehören. Das gilt zum Beispiel für Jan van Eycks „Madonna mit dem Kanzler Rolin“, die im südlichen Richelieu-Flügel hängt, der bei weitem nicht so stark von Besuchern frequentiert wird wie der gehypte Raum mit der Gioconda.

Reisegruppen und Touristen sind sowieso auf eine Art Kunstautobahn fixiert, die vom Kassenautomaten über die Rolltreppe zum Denon-Flügel, dann an der Nike von Samothrake vorbei zum langen Gang mit der italienischen Malerei und von dort zum Höhepunkt der Mona Lisa führt. Das ist nun wirklich ein Zeichen touristischer Eile und Unbedarftheit, dieses Museum auf das eine Bild der Mona Lisa oder auf das Selfie davor zu reduzieren. Wer sich aus dem Touristenstrom herauskatapultiert und sich Zeit nimmt, kann eine Fülle von Entdeckungen machen, zum Beispiel die neuerdings eingerichtete Sammlung mit Kunstwerken aus islamischem Kontext. Er kann auch sehr bekannte Werke sehen, die dem Betrachter schon längst präsent sind, weil sie zum kunsthistorischen Kanon gehören. Das gilt zum Beispiel für Jan van Eycks „Madonna mit dem Kanzler Rolin“, die im südlichen Richelieu-Flügel hängt, der bei weitem nicht so stark von Besuchern frequentiert wird wie der gehypte Raum mit der Gioconda. Der Kanzler Nicolas Rolin war am burgundischen Hof beschäftigt. Seine Marienverehrung sollte Jahrhunderte später die Hugenotten stören, deren Anführer während der Bartholomäusnacht im Jahr 1572 in Paris ermordet wurden. Der Schriftsteller Heinrich Mann hat sich mit den Ereignissen in seinem Roman „Die Jugend des Königs Henri Quatre“

Der Kanzler Nicolas Rolin war am burgundischen Hof beschäftigt. Seine Marienverehrung sollte Jahrhunderte später die Hugenotten stören, deren Anführer während der Bartholomäusnacht im Jahr 1572 in Paris ermordet wurden. Der Schriftsteller Heinrich Mann hat sich mit den Ereignissen in seinem Roman „Die Jugend des Königs Henri Quatre“ Aus der Monarchie wurde eine Republik, aus dem Königspalast ein Museum, in der französischen Sicht wahrscheinlich das Museum, an dem sich alle anderen Museen orientieren. Nicht zufällig wurde vor einigen Jahren kooperierende Filialen in Abu Dhabi auf der arabischen Halbinsel und in Lens in der französischen Provinz eröffnet. Insofern spielt sich mit dem Louvre als Gebäude nicht nur das Verhältnis zwischen Katholiken und Hugenotten, sondern auch das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen ein, wie es schon bei der Betrachtung der Kathedrale Saint Denis angeklungen war.

Aus der Monarchie wurde eine Republik, aus dem Königspalast ein Museum, in der französischen Sicht wahrscheinlich das Museum, an dem sich alle anderen Museen orientieren. Nicht zufällig wurde vor einigen Jahren kooperierende Filialen in Abu Dhabi auf der arabischen Halbinsel und in Lens in der französischen Provinz eröffnet. Insofern spielt sich mit dem Louvre als Gebäude nicht nur das Verhältnis zwischen Katholiken und Hugenotten, sondern auch das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen ein, wie es schon bei der Betrachtung der Kathedrale Saint Denis angeklungen war.

Im Museum kann es sich lohnen, nicht nur die Kunstwerke zu anzuschauen, sondern auch deren Betrachter zu betrachten. Mehr noch als für ein Museum gilt das für einen Park, besonders für die Tuilerien, die sich westlich an den Louvre anschließen. Sie sind weit mehr als eine Ansammlung schön gestalteter Parkflächen, Beete und Brunnen, die man nutzt, um zu den anderen Museen in der Nähe, der Orangerie und dem Jeu de Paume, hinüber zu schlendern. Die Tuilerien sind eine Gartenanlage, bestens geeignet, um Spaziergänger und Passanten zu beobachten. Stühle und Bänke stehen dafür in großer Zahl bereit, die Stühle in diesem merkwürdigen Olivton, der auch für die Stühle im Jardin du Luxembourg genutzt wird, und einige von ihnen mit diesen schrägen Lehnen, die den Spaziergänger auch im strengen Winter in die Position des Sonnenanbeters bringen. Auf den Skulpturen und an den Bassins der Springbrunnen kann man die verschiedenen Vogelarten beobachten: Krähen, Möwen, Tauben, alle in größeren Scharen, dazu die kaum bemerkten Spatzen, die stets nach den Krümeln eines Sandwichs oder eines Croissants jagen. Zwischen den verschiedenen Vogelarten scheint eine undurchschaubare Hierarchie zu gelten. Ich hatte stets den Eindruck, dass die Möwen das Kommando führen, unberührt und gleichgültig gegenüber den Menschen, die in großer Zahl über die Wege des Parks spazieren.

Im Museum kann es sich lohnen, nicht nur die Kunstwerke zu anzuschauen, sondern auch deren Betrachter zu betrachten. Mehr noch als für ein Museum gilt das für einen Park, besonders für die Tuilerien, die sich westlich an den Louvre anschließen. Sie sind weit mehr als eine Ansammlung schön gestalteter Parkflächen, Beete und Brunnen, die man nutzt, um zu den anderen Museen in der Nähe, der Orangerie und dem Jeu de Paume, hinüber zu schlendern. Die Tuilerien sind eine Gartenanlage, bestens geeignet, um Spaziergänger und Passanten zu beobachten. Stühle und Bänke stehen dafür in großer Zahl bereit, die Stühle in diesem merkwürdigen Olivton, der auch für die Stühle im Jardin du Luxembourg genutzt wird, und einige von ihnen mit diesen schrägen Lehnen, die den Spaziergänger auch im strengen Winter in die Position des Sonnenanbeters bringen. Auf den Skulpturen und an den Bassins der Springbrunnen kann man die verschiedenen Vogelarten beobachten: Krähen, Möwen, Tauben, alle in größeren Scharen, dazu die kaum bemerkten Spatzen, die stets nach den Krümeln eines Sandwichs oder eines Croissants jagen. Zwischen den verschiedenen Vogelarten scheint eine undurchschaubare Hierarchie zu gelten. Ich hatte stets den Eindruck, dass die Möwen das Kommando führen, unberührt und gleichgültig gegenüber den Menschen, die in großer Zahl über die Wege des Parks spazieren. Wer sich hinsetzt, mit einem Sandwich und einem Kaffee vom Imbissstand und die Passanten beobachtet, dem fallen in den Tuilerien die vielen Liebespaare auf. Das muss als das allergrößte Klischee von Paris gelten, dass sie als „Stadt der Liebe“ bezeichnet wird. Umarmungen, Händchenhalten, Küsschen – wenn irgendwo, dann wird an den Tuilerien dieses Klischee öffentlich. Und wenn man nochmals an Henri Quatre und seine Ehefrau Margarete von Valois denkt, dann wird der Unterschied zwischen dem umarmten oberflächlichen Glück, das der Passant auf der Bank in den Tuilerien beobachtet, und der schwierigen, vom Widerstreit zwischen Interessen und Emotionen geleiteten Beziehung zwischen dem hugenottisch-katholischen Ehepaar umso sinnfälliger. Die Ambivalenz zwischen Fröhlichkeit, unbeschwerter Umarmung, Selfies und Unbekümmertheit auf der einen und Krisengesprächen, Trennungsgerüchten, Beziehungsdramen hat auch Roland Barthes beschrieben, der sich einige Jahre vor der „Sprache der Liebe“ schon den „Mythen des (französischen) Alltags“

Wer sich hinsetzt, mit einem Sandwich und einem Kaffee vom Imbissstand und die Passanten beobachtet, dem fallen in den Tuilerien die vielen Liebespaare auf. Das muss als das allergrößte Klischee von Paris gelten, dass sie als „Stadt der Liebe“ bezeichnet wird. Umarmungen, Händchenhalten, Küsschen – wenn irgendwo, dann wird an den Tuilerien dieses Klischee öffentlich. Und wenn man nochmals an Henri Quatre und seine Ehefrau Margarete von Valois denkt, dann wird der Unterschied zwischen dem umarmten oberflächlichen Glück, das der Passant auf der Bank in den Tuilerien beobachtet, und der schwierigen, vom Widerstreit zwischen Interessen und Emotionen geleiteten Beziehung zwischen dem hugenottisch-katholischen Ehepaar umso sinnfälliger. Die Ambivalenz zwischen Fröhlichkeit, unbeschwerter Umarmung, Selfies und Unbekümmertheit auf der einen und Krisengesprächen, Trennungsgerüchten, Beziehungsdramen hat auch Roland Barthes beschrieben, der sich einige Jahre vor der „Sprache der Liebe“ schon den „Mythen des (französischen) Alltags“ Die Tuilerien sind eine Spielwiese für den Mythos des touristischen Spaziergangs, an einem Ort, der ähnlich wie der Park von Versailles und der Jardin du Luxembourg einmal für Adel und höfische Gesellschaft reserviert war. Touristische Spaziergänger verschaffen sich ein anderes Vergnügen als Comtessen und Herzöge. Ein Museum verlangt den Touristen Konzentration auf die Kunstwerke ab, eine weltberühmte Sehenswürdigkeit wie der Eiffelturm Geduld, um die Warteschlange zu überwinden. Der Spaziergang in den Tuilerien besitzt demgegenüber etwas Lockeres, Leichtes, Harmloses. Wer allein oder in der kleinen Gruppe in den Tuilerien spazieren geht, der bewegt, schaut sich ein wenig um, aber ohne großes historisches Interesse, der schaut sich die Skulpturen und Springbrunnen an, aber im Grunde, ohne sie im Gedächtnis zu behalten. Wenn die Sonne scheint, sind die Tuilerien einfach schön, geeignet für den leichteren, unbeschwerteren Teil der Stadterkundung. Die Tuilerien geben Touristen die Chance zu Zeitvertreib und Muße, auch wenn sie auf der überlaufenen Ost-West-Passage liegen, die Notre-Dame, den Louvre, die Place de la Concorde, die Champs-Elysées und den Arc de Triomphe miteinander verbindet. Die Verbindung zwischen Klischee (Stadt der Liebe) und Bewegung ergibt den Mythos des touristischen Pariser Spaziergängers. Er geht langsamer und bedächtiger als die berüchtigte erwähnte Zazie, die französische Pippi Langstrumpf für das Ganovenmilieu. Die quirlige Zazie beschränkt sich keineswegs auf den Montmartre; sie sucht sich ihre Abenteuer auch in den Touristenzonen, die es schon in den fünfziger Jahren gab.

Die Tuilerien sind eine Spielwiese für den Mythos des touristischen Spaziergangs, an einem Ort, der ähnlich wie der Park von Versailles und der Jardin du Luxembourg einmal für Adel und höfische Gesellschaft reserviert war. Touristische Spaziergänger verschaffen sich ein anderes Vergnügen als Comtessen und Herzöge. Ein Museum verlangt den Touristen Konzentration auf die Kunstwerke ab, eine weltberühmte Sehenswürdigkeit wie der Eiffelturm Geduld, um die Warteschlange zu überwinden. Der Spaziergang in den Tuilerien besitzt demgegenüber etwas Lockeres, Leichtes, Harmloses. Wer allein oder in der kleinen Gruppe in den Tuilerien spazieren geht, der bewegt, schaut sich ein wenig um, aber ohne großes historisches Interesse, der schaut sich die Skulpturen und Springbrunnen an, aber im Grunde, ohne sie im Gedächtnis zu behalten. Wenn die Sonne scheint, sind die Tuilerien einfach schön, geeignet für den leichteren, unbeschwerteren Teil der Stadterkundung. Die Tuilerien geben Touristen die Chance zu Zeitvertreib und Muße, auch wenn sie auf der überlaufenen Ost-West-Passage liegen, die Notre-Dame, den Louvre, die Place de la Concorde, die Champs-Elysées und den Arc de Triomphe miteinander verbindet. Die Verbindung zwischen Klischee (Stadt der Liebe) und Bewegung ergibt den Mythos des touristischen Pariser Spaziergängers. Er geht langsamer und bedächtiger als die berüchtigte erwähnte Zazie, die französische Pippi Langstrumpf für das Ganovenmilieu. Die quirlige Zazie beschränkt sich keineswegs auf den Montmartre; sie sucht sich ihre Abenteuer auch in den Touristenzonen, die es schon in den fünfziger Jahren gab.

Wer eine Stadt wie Paris im Überblick sehen will, dem bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten. Vor dem Fahrstuhl auf den Eiffelturm warten in der Regel lange Schlangen. Auf dem Hügel von Montmartre, auf den Treppen von Sacré Coeur herrscht Kirchentagsatmosphäre. Verschiedene Dach-Plattformen stehen zur Verfügung: auf dem Centre Pompidou, auf den Kaufhäusern Lafayette oder Printemps, die letzten beiden sogar gratis, mit Bar, Restaurant oder Kantine. Aber von den Dachplattformen ist der Blick auch beschränkt: Man sieht die Stadt, aber eben nicht ganz bis zum Horizont. Auch der Arc de Triomphe käme in Frage, oder sein Gegenüber in La Défense, die Grande Arche.

Wer eine Stadt wie Paris im Überblick sehen will, dem bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten. Vor dem Fahrstuhl auf den Eiffelturm warten in der Regel lange Schlangen. Auf dem Hügel von Montmartre, auf den Treppen von Sacré Coeur herrscht Kirchentagsatmosphäre. Verschiedene Dach-Plattformen stehen zur Verfügung: auf dem Centre Pompidou, auf den Kaufhäusern Lafayette oder Printemps, die letzten beiden sogar gratis, mit Bar, Restaurant oder Kantine. Aber von den Dachplattformen ist der Blick auch beschränkt: Man sieht die Stadt, aber eben nicht ganz bis zum Horizont. Auch der Arc de Triomphe käme in Frage, oder sein Gegenüber in La Défense, die Grande Arche. Nach Bahnhöfen, Kirchen, Palästen und Museen soll ein nächster Typ von Gebäuden betrachtet werden: Oper, Musiktheater oder Konzertsaal. Große Oper wird in der Opéra Garnier oder weiter östlich in der Opéra de la Bastille

Nach Bahnhöfen, Kirchen, Palästen und Museen soll ein nächster Typ von Gebäuden betrachtet werden: Oper, Musiktheater oder Konzertsaal. Große Oper wird in der Opéra Garnier oder weiter östlich in der Opéra de la Bastille Bei meinem zweiten und dritten Besuch hielt ich ein Trinkgeld für die Platzanweiserin bereit, die ein nicht regelmäßiger Besucher auch unbedingt benötigt. Denn die Nummerierung der Plätze scheint so kompliziert, dass außer langjährigen Abonnenten, die stets auf demselben Platz sitzen, niemand seinen angezeigten Ticketplatz finden kann. Und um noch ein wenig zu mehr zu meckern: Der Besucher auf den Rängen, nicht im Parkett, wird in seinen Platz hineingezwängt, Beinfreiheit und Bequemlichkeit sehen anders aus.

Bei meinem zweiten und dritten Besuch hielt ich ein Trinkgeld für die Platzanweiserin bereit, die ein nicht regelmäßiger Besucher auch unbedingt benötigt. Denn die Nummerierung der Plätze scheint so kompliziert, dass außer langjährigen Abonnenten, die stets auf demselben Platz sitzen, niemand seinen angezeigten Ticketplatz finden kann. Und um noch ein wenig zu mehr zu meckern: Der Besucher auf den Rängen, nicht im Parkett, wird in seinen Platz hineingezwängt, Beinfreiheit und Bequemlichkeit sehen anders aus.