Fundstück II (1855) Fundstück II (1855)

Mein zweites Fundstück ist Wilhelm Rankes "Die Verirrungen der christlichen Kunst", eine 56-seitige Kampf-Schrift. Es ist eine zum Teil erschreckende, zum Teil durchaus interessante, vor allem aber moralisierende Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen christlichen Kunst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Insbesondere die nach Italien gegangenen Künstler - die bei Fessler noch außerhalb des Blickfeldes lagen - stehen in der Kritik, statt dessen wird "deutsche" Kunst empfohlen.

In nuce zeichnet sich hier schon die Programmatik nationaler Kunst ab. Abgelehnt wird vom Breslauer Regierungsrat Ranke in der christlichen Kunst alles, was verstörend wirken könnte. Dazu gehört vor allem die Nacktheit (ein undeutsches Phänomen wie der Verfasser anmerkt), aber auch alles dogmatisch Anstößige wie Darstellungen Gottes oder der Trinität. Dann aber soll auch alles religiös Trennende aus der Kunst entfernt werden.

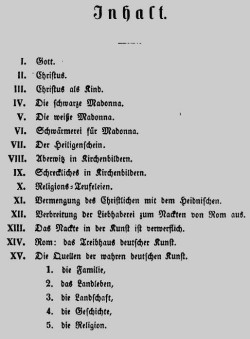

Schon das Inhaltsverzeichnis ist von einer Systematik, die entfernt an die von Jorge Luis Borges ironisch geschilderte Rubrizierung erinnert: "a) dem Kaiser gehörige, b) einbalsamierte, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) streunende Hunde, h) in diese Einteilung aufgenommene, i) die sich wie toll gebärden, j) unzählbare, k) mit feinstem Kamelhaarpinsel gezeichnete, l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen aussehen".

Beim Regierungsrat Wilhelm Ranke lautet die Systematik im Blick auf die Verirrungen in der christlichen Kunst etwas anders, aber nicht weniger skurril: a) Gott, b) Christus, c) Christus als Kind, d) Die schwarze Madonna, e) Die weiße Madonna, f) Schwärmerei für Madonna, g) Der Heiligenschein, h) Aberwitz in Kirchenbildern, i) Schreckliches in Kirchenbildern, j) Religions-Teufeleien, k) Vermengung des Christlichen mit dem Heidnischen, l) Verbreitung zum Nackten in der Kunst von Rom aus, m) Das Nackte in der Kunst ist verwerflich, n) Rom: Das Treibhaus deutscher Kunst, o) Die Quellen der wahren deutschen Kunst. Beim Regierungsrat Wilhelm Ranke lautet die Systematik im Blick auf die Verirrungen in der christlichen Kunst etwas anders, aber nicht weniger skurril: a) Gott, b) Christus, c) Christus als Kind, d) Die schwarze Madonna, e) Die weiße Madonna, f) Schwärmerei für Madonna, g) Der Heiligenschein, h) Aberwitz in Kirchenbildern, i) Schreckliches in Kirchenbildern, j) Religions-Teufeleien, k) Vermengung des Christlichen mit dem Heidnischen, l) Verbreitung zum Nackten in der Kunst von Rom aus, m) Das Nackte in der Kunst ist verwerflich, n) Rom: Das Treibhaus deutscher Kunst, o) Die Quellen der wahren deutschen Kunst.

Mit dem Inhaltsverzeichnis weiß aber zugleich jeder, der sich mit der Geschichte von Christentum und Religion beschäftigt hat, was Zielpunkt der Kritik ist: zunächst jede Abweichung von der theologischen Lehre, dann die Verletzung des bürgerlichen Gemüts, dann die so genannte Volksfrömmigkeit und schließlich das humanistische Erbe in der religiösen Kunst: die Aktdarstellung. Positiv geht es dann ganz ideologisch um die Grundlagen einer „wahren deutschen Kunst“, ein Programm, das man vor dem Hintergrund der späteren Entwicklung zur entarteten Kunst (ein Begriff, der erstmals bei Schlegel auftaucht und der dann später vor allem von an religiöser Kunst interessierten Kreisen kultiviert wurde) nur mit Schrecken lesen kann.

Am Einsichtigsten ist noch die Kritik an den anthropomorphen Gottesdarstellungen im ersten Kapitel. Tatsächlich ist dies ja auch nach über 1000 Jahren derartiger Darstellungen im Christentum erklärungsbedürftig und vor allem ist die konkrete Form dieser Darstellungen diskussionsbedürftig und nicht allein mit dem Hinweis auf die Volksreligiosität abzutun. Was Ranke konkret moniert ist allerdings weitgehend nicht die anthropomorphe Gottesdarstellung, sondern deren Absonderlichkeiten in Form des nackten oder des Flöte spielenden Gottes. Hier greift seine Kritik nicht weit genug, sie müsste auf die Darstellung an sich zielen.

Was die sich anschließende Kritik der Christusdarstellungen betrifft, so ist sie von einer ähnlichen Einseitigkeit gekennzeichnet. Ranke setzt ein mit den Worten: „Der Gekreuzigte, wie er gewöhnlich in den Kirchen erscheint, tödtet in unseren Herzen die heiligsten Empfindungen.“ Dieser Satz wäre wahr, wenn er kunstkritisch gemeint wäre. Ist er aber nicht. Statt dessen kritisiert Ranke, dass Christus nicht als idealer Mensch abgebildet wird, „aus welchem der überirdische Grund seines Daseins hervorleuchtet“. Dass aber genau das eine Häresie wäre, vermag er in seinem Idealismus nicht zu sehen. Kritisiert wird darüber hinaus jede Christusdarstellung, die realistisch und „niedrig“ ist. Was die sich anschließende Kritik der Christusdarstellungen betrifft, so ist sie von einer ähnlichen Einseitigkeit gekennzeichnet. Ranke setzt ein mit den Worten: „Der Gekreuzigte, wie er gewöhnlich in den Kirchen erscheint, tödtet in unseren Herzen die heiligsten Empfindungen.“ Dieser Satz wäre wahr, wenn er kunstkritisch gemeint wäre. Ist er aber nicht. Statt dessen kritisiert Ranke, dass Christus nicht als idealer Mensch abgebildet wird, „aus welchem der überirdische Grund seines Daseins hervorleuchtet“. Dass aber genau das eine Häresie wäre, vermag er in seinem Idealismus nicht zu sehen. Kritisiert wird darüber hinaus jede Christusdarstellung, die realistisch und „niedrig“ ist.

Als Ideal erscheint ihm dagegen Albrecht Dürers Christusdarstellung auf dem Titelblatt der Großen Passion. „In diesem göttlichen Erbarmen ruht der Mittelpunkt des Evangeliums; deshalb ist das Bild: ‚Sehet, welch ein Mensch!’ dem religiösen Gemüthe, mithin auch der christlichen Kunst und dem Kirchenliede, der liebste und gefeiertste Gegenstand In Ihm, der die Hoheit des Gottessohnes mit der Niedrigkeit des Menschen in sich vereinigte …, welch eine Seelenbewegung! Nur ein Dürer war fähig, sie in Einen Lichtstrahl zu bannen, in Einen Blick zu verschmelzen.“ Nun erscheint dem heutigen Betrachter gerade dieses Bild weniger ideal als vielmehr schwülstig.

Interessant wäre zu erfahren, wie Ranke das Titelbild der Kleinen Passion Albrecht Dürers beurteilt, das viel mehr die Menschlichkeit als die Göttlichkeit Christi betont, ähnlich wie dies auch bei den verschiedenen Schmerzensmanndarstellungen Dürers geschieht. Statt dessen wird die notwendige Darstellbarkeit der Göttlichkeit Christi festgeschrieben. Christus im Leiden allein wäre Ranke bei weitem nicht genug: „Alles todt und starr. Vor einem solchen Bilde sich hineinzufühlen in die Seele der dargestellten Person, ihren Willen zu divinieren, die Stimme des Himmels aus ihr zu empfinden – unmöglich; durch diese Pforte kann ein gebildeter Mensch nicht eingehen.“ Insbesondere der letzte Satz zeigt, worum es Ranke letztlich geht: um die Anpassung der christlichen Lehre an die Ideale der bürgerlichen Religion. Was der gebildete Mensch nicht akzeptieren kann, muss aus der Lehre des Christentums eliminiert oder zumindest dauerhaft tabuisiert werden. Im Interesse der bürgerlichen Religion muss alles vermieden werden, was verstören könnte, vermutlich aber auch alles, was die sozialen und physischen Realitäten der Zeit Jesu Christi spiegelt. Die Leiblichkeit Christi wird dabei seiner Idealität geopfert.

Der nächste Topos, den Ranke thematisiert, sind die Darstellungen Christi als Kind oder Jugendlicher, ein beliebtes Motiv des Mittelalters wie des 19. Jahrhunderts (insbesondere bei den Präraffaeliten und Nazarenern). Die Kindheit Jesu hat schon früh die religiöse Phantasie herausgefordert, gerade weil die kanonisierte Literatur keine oder nur spärliche Auskünfte über sie gibt. Daher entstanden Texte wie etwa das apokryphe Kindheitsevangelium nach Thomas, das vermutlich Ende des 2. Jahrhunderts entstand und von der Kindheit Jesu berichtet, die selbst schon von Wundern geprägt war. Diese apokryphe Schrift hat viele Darstellungen in der bildenden Kunst beeinflusst nicht zuletzt im Stil von süßlichen Genreszenen. Diese „kindischen Tändeleien“ regen Ranke maßlos auf: „Das alles verbrämt mit Heiligenscheinen, das alles mit dem Anspruche, dass es heilig und anbetungswürdig sei. Meiner Ansicht gehören diese kleinlichen Familien-Szenen, diese Spielereien mit dem kleinen Heiland nicht in die Kirche oder Betstube, sondern in die Kinderstube.“ Mit letzterem haben wir zugleich ein Indiz dafür, warum seitdem so viel Kitsch und Schund in Kinderbibeln gepresst wird. Jedenfalls darf sich die religiöse Phantasie nicht an der Kindheit Jesu entzünden. Der nächste Topos, den Ranke thematisiert, sind die Darstellungen Christi als Kind oder Jugendlicher, ein beliebtes Motiv des Mittelalters wie des 19. Jahrhunderts (insbesondere bei den Präraffaeliten und Nazarenern). Die Kindheit Jesu hat schon früh die religiöse Phantasie herausgefordert, gerade weil die kanonisierte Literatur keine oder nur spärliche Auskünfte über sie gibt. Daher entstanden Texte wie etwa das apokryphe Kindheitsevangelium nach Thomas, das vermutlich Ende des 2. Jahrhunderts entstand und von der Kindheit Jesu berichtet, die selbst schon von Wundern geprägt war. Diese apokryphe Schrift hat viele Darstellungen in der bildenden Kunst beeinflusst nicht zuletzt im Stil von süßlichen Genreszenen. Diese „kindischen Tändeleien“ regen Ranke maßlos auf: „Das alles verbrämt mit Heiligenscheinen, das alles mit dem Anspruche, dass es heilig und anbetungswürdig sei. Meiner Ansicht gehören diese kleinlichen Familien-Szenen, diese Spielereien mit dem kleinen Heiland nicht in die Kirche oder Betstube, sondern in die Kinderstube.“ Mit letzterem haben wir zugleich ein Indiz dafür, warum seitdem so viel Kitsch und Schund in Kinderbibeln gepresst wird. Jedenfalls darf sich die religiöse Phantasie nicht an der Kindheit Jesu entzünden.

Madonnendarstellungen sind der nächste Kritikpunkt auf der Liste Rankes und hier zunächst die ihm ganz und gar unverständliche „Schwarze Madonna“. Ganz rational weist er zunächst die Vermutung zurück, die Madonnen seien auf Nachdunkelung oder Brandspuren zurückzuführen. Tatsächlich sind alle Gestaltungen dieser Art von Beginn an schwarz. Ranke führt die Genese auf heidnische Abirrungen der Gemeinde zurück, also auf antike Vorstellungen schwarzer Göttinnen. Das ist auch heute noch eine populärkulturelle und vor allem esoterisch belastete Vorstellung, die aber kaum die Traditionsgeschichte eines derartigen Motivs plausibel zu machen vermag. Wenn die ältesten schwarzen Madonnen aus der Zeit der Romanik stammen, müsste man die Zeitdifferenz vom Untergang der römischen Mythologie bis zur Entstehung der schwarzen Madonnen plausibel erklären. Ranke tut dies, indem er die Entstehung der schwarzen Madonnen in die ersten drei Jahrhunderte zurückverlegt. Das war schon Mitte des 19. Jahrhunderts wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher erscheint die Genese aus der byzantinischen Ikonentradition. Ranke aber stört weniger die Abkunft des Motivs aus dem Heidnischen, als vielmehr die Schwärze der Madonna sui generis: „so viel steht fest, dass ein unbefangener Mensch eine schwarze Gestalt nicht zu den guten Geistern zählen … kann“! Madonnendarstellungen sind der nächste Kritikpunkt auf der Liste Rankes und hier zunächst die ihm ganz und gar unverständliche „Schwarze Madonna“. Ganz rational weist er zunächst die Vermutung zurück, die Madonnen seien auf Nachdunkelung oder Brandspuren zurückzuführen. Tatsächlich sind alle Gestaltungen dieser Art von Beginn an schwarz. Ranke führt die Genese auf heidnische Abirrungen der Gemeinde zurück, also auf antike Vorstellungen schwarzer Göttinnen. Das ist auch heute noch eine populärkulturelle und vor allem esoterisch belastete Vorstellung, die aber kaum die Traditionsgeschichte eines derartigen Motivs plausibel zu machen vermag. Wenn die ältesten schwarzen Madonnen aus der Zeit der Romanik stammen, müsste man die Zeitdifferenz vom Untergang der römischen Mythologie bis zur Entstehung der schwarzen Madonnen plausibel erklären. Ranke tut dies, indem er die Entstehung der schwarzen Madonnen in die ersten drei Jahrhunderte zurückverlegt. Das war schon Mitte des 19. Jahrhunderts wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher erscheint die Genese aus der byzantinischen Ikonentradition. Ranke aber stört weniger die Abkunft des Motivs aus dem Heidnischen, als vielmehr die Schwärze der Madonna sui generis: „so viel steht fest, dass ein unbefangener Mensch eine schwarze Gestalt nicht zu den guten Geistern zählen … kann“!

Aber auch weiße Madonnen stoßen nicht auf die ungeteilte Zustimmung Rankes. Er schildert zunächst in der Breite die verschiedenen Darstellungsformen von der römischen Malerei der Anfänge („römische Matrone“) über die byzantinische Kunst („schmal und mager“) bis zur deutschen Kunst des 15. Jahrhunderts („ächtes deutsches Jungfräulein“) und zur italienischen Malerei („frische Mädchen mit Schönheitsfehlern“). Und dann schreibt Ranke: „Hier schließt sich die Frage an: Wie soll jetzt Marie abgebildet werden? Antwort: Nicht Holbein, nicht Raphael, nicht Carracci ist nachzuahmen. Alle Formen aus früheren Jahrhunderten sind veraltet; nicht, weil der Geschmack sich umgewandelt hätte, denn die religiöse Kunst ist nicht Modesache – sondern weil die Ansichten über Religion sich geläutert haben.“ Und was soll das heißen? „Charakter“ soll die Madonna nun zeigen: „eine Seele ist darzustellen, deren Glauben ihr Reichthum ist, und in welcher die ganze Fülle göttlicher Tugenden wohnt.“ Vergöttlichung des Menschen ist das Gebot der Stunde, das die Kunst befördern soll.

Ich überspringe Rankes Kapitel zur Madonnenschwärmerei (obwohl auch das höchst interessant ist) und komme zum Abschnitt über den Heiligenschein. Den Heiligenschein findet Ranke an sich vernünftig als Ausdruck vollständiger Entäußerung eines Menschen. Freilich sei er in der Malerei „starr und unschön“ geworden, weil allzu oft „der Einklang des Bildes aufs Aeußerste gestört wird“. Ich überspringe Rankes Kapitel zur Madonnenschwärmerei (obwohl auch das höchst interessant ist) und komme zum Abschnitt über den Heiligenschein. Den Heiligenschein findet Ranke an sich vernünftig als Ausdruck vollständiger Entäußerung eines Menschen. Freilich sei er in der Malerei „starr und unschön“ geworden, weil allzu oft „der Einklang des Bildes aufs Aeußerste gestört wird“.

Besonders erregt Ranke sich dann über eine Darstellung der „Geburt der Königin“ von Peter Paul Rubens, auf der dieser die „ruchlose Maria von Medici“ in deren Auftrag bei der eigenen Geburt mit Heiligenschein zeigt. Obwohl Rubens von der Ruchlosigkeit der Auftraggeberin hätte wissen müssen, malt er sie als Heilige: „Also auch hier Aberwitz und Gotteslästerung beisammen!“

Darüber hinaus beklagt Ranke, dass zwischenzeitlich auch Tiere (als Symbolbilder von Heiligen) mit einem Heiligenschein versehen werden. Dass ausgerechnet mit Peter von Cornelius ein deutscher Maler auf einem Bild des Evangelisten Lukas einem Ochsen einen Heiligenschein verpasst, vermag er kaum fassen.

Kommen wir zum Kapitel der aberwitzigen Kirchenbilder. Hier verweist Franke zunächst auf Ausführungen des ersten deutschen Kunsthistorikers Johann Dominicus Fiorillo zum Thema. Darüber hinaus nennt er eine Reihe von Bildern, die sein Missfallen erregen. Dazu gehören zum Beispiel Bilder, auf denen Christus selbst das Herz von Heiligen auspresst oder ihr Blut über Kirchen träufelt. Auch wenn Nonnen und Mönche unter dem Gewand der Maria hervorlugen, ist er entsetzt. Das Gleiche gilt für Darstellungen des biblischen Abendmahls mit Hostien. Selbst bedeutende Maler werden von Rankes Kritik nicht verschont. So habe Giotto eine franziskanische Legende visualisiert, nach der der Heilige eine verstorbene Frau, die versäumt hatte, zu beichten, wieder aufweckte, ihr die Beichte abnahm, um sie dann wieder sterben zu lassen. Das alles sind Anekdoten, Legenden und Begebenheiten, die weitgehend der Volksfrömmigkeit entstammen oder sie inspirieren und auf diesem Wege Einlass in die christliche Ikonographie gefunden haben.

Zum Abschluss kommt seine Kritik auf ein Werk von Fra Angelico (Fra Giovanni da Fiesole): „Der Heiland, ein Mann von beiläufig 50 Jahren, setzt seiner Mutter, welche als 16jähriges, kindlich-holdseliges Fräulein erscheint, eine Krone aufs Haupt. Einige Engel streichen die Geige, andere blasen die Flöte, einer rührt die Trommel, ein anderer hat eine Art von Leierkasten. Einige von diesen Engeln sind Mohrenknaben mit eingedrückten Nasen, dicken Lippen und dunkler Farbe. Der Heiland und seine Mutter tragen Kleider von feinem Pelz. Zu Füßen des Thrones eine Menge Heilige beiderlei Geschlechts, welche in Jahrhunderten nach Christus gelebt haben.“ Zum Abschluss kommt seine Kritik auf ein Werk von Fra Angelico (Fra Giovanni da Fiesole): „Der Heiland, ein Mann von beiläufig 50 Jahren, setzt seiner Mutter, welche als 16jähriges, kindlich-holdseliges Fräulein erscheint, eine Krone aufs Haupt. Einige Engel streichen die Geige, andere blasen die Flöte, einer rührt die Trommel, ein anderer hat eine Art von Leierkasten. Einige von diesen Engeln sind Mohrenknaben mit eingedrückten Nasen, dicken Lippen und dunkler Farbe. Der Heiland und seine Mutter tragen Kleider von feinem Pelz. Zu Füßen des Thrones eine Menge Heilige beiderlei Geschlechts, welche in Jahrhunderten nach Christus gelebt haben.“

Man kann geradezu physisch nachvollziehen, wie es den Regierungsrat Ranke schüttelt und würgt: „Mohren“ als Engel! Unzeitige Heilige! Christus im höfischen Pelz! Und ein Sohn der älter ist als seine Mutter! Das ist nun wirklich eine Welt, die total auf den Kopf gestellt ist: „In Kirchenbildern erwartet man eine Darstellung der einfach-hohen, sittlich-großen Charakterzüge aus dem Leben Christi (denn auf ihm ruht unsere Kirche) oder der Tugenden und frommen Gefühle seiner Verehrer. Nun blicke man dagegen auf obige Beispiele von Aberwitz zurück!“

Neben der aberwitzigen Kirchenkunst gibt es aber auch schreckliche Kirchenkunst – darin wird man Ranke gerne zustimmen. Bevor er darauf eingeht, gibt er aber noch eine höchst interessante Bestimmung von Religion und Kunst ab, die nach den bisherigen Ausführungen auch zu erwarten war: „Die Religion und die Kunst sind die Elemente, durch welche wir zur schönsten der Tugenden, zur heiteren Seelenruhe gelangen. Eine gläubige lieb habende Seele kann nicht traurig sein. Wer den Himmel in sich trägt, in dessen Augen wird auch der Himmel sich wiederspiegeln; fröhlich wird er auffstehen und an sein Tagewerk Hand anlegen, mit freudiger Kraft das liebe Tageslicht zu des Landes Nutzen verwenden, in Gelassenheit stillhalten, wenn ein Unwetter naht, und getrost sich zur Ruhe legen. Ein trauriger Engel, ein Bote von oben, dessen Herz kalt ist, steht selbst als Kunstwerk im Widerspruch mit sich. Die Religion der Liebe fordert von uns nichts weiter, als dass unsere Seele in einer Sonntagsstimmung verharren.“

Das ist die Religion des Bürgertums: Ruhe, Gelassenheit, Sonntagsstimmung zum Nutzen des Landes. Da stört ein trauriger Engel (der Geschichte) nur, denn der „hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.“ (Walter Benjamin)

Rankes Schlussfolgerungen gehören zum Standardrepertoire des Bürgertums: „Hinweg also mit dem Traurigen und Schrecklichen aus dem Gebiete der Kunst! Sehen wir im Leben nicht genug des Widerwärtigen? Wozu uns bemühen, es zu vervielfältigen?“ Ich weiß nicht, wie oft ich als Ausstellungskurator derartiges gehört habe. Erstmalig ist es mir in den 80ger Jahren im Kontext der Heidelberger Kontroversen um Johannes Schreiters Glasfenster für die Heiliggeistkirche begegnet. Gesucht wurde damals von den über die Kunst besorgten Bürgern Ruhe, Formung, Inhalt wie beim Besuch einer Bachkantate; wörtlich: „Der Mensch, gezeichnet von der Angst und vom Verlust des Lebenssinns, muss in der Kirche nicht mit zeitkritischen Bildern konfrontiert werden ... Er braucht nicht in der Kirche zu erfahren, was er längst weiß“. Wie man sieht, wurden die Wurzeln dieses Denkens im 19. Jahrhundert gelegt. Unter Rankes Verdikt fallen so auch die Meisterwerke der europäischen Malerei: „Wenn Michelangelo in seinem jüngsten Gerichte in der sixtinischen Kapelle den Bartholomäus malte, wie er in seinen Händen seine eigene Haut trägt und dem Heilande vorzeigt - welche Rohheit!“ Und warum die Empörung? Ganz einfach: „Der Gedanke der Kunst erliegt, wird mit zur Leiche, wenn eine Leiche dargestellt wird.“ Das dürfte dann einen guten Teil der traditionellen christlichen Kunst betreffen, nicht zuletzt etwa Mantegnas Christus. Die Lösung? „Die Bilder hinaus! Und die wunderschöne Kirche steht in ihrer ursprünglichen Herrlichkeit da. In eine Strafanstalt … passen diese blutigen Bilder, aber nicht in eine Kirche.“ Rankes Schlussfolgerungen gehören zum Standardrepertoire des Bürgertums: „Hinweg also mit dem Traurigen und Schrecklichen aus dem Gebiete der Kunst! Sehen wir im Leben nicht genug des Widerwärtigen? Wozu uns bemühen, es zu vervielfältigen?“ Ich weiß nicht, wie oft ich als Ausstellungskurator derartiges gehört habe. Erstmalig ist es mir in den 80ger Jahren im Kontext der Heidelberger Kontroversen um Johannes Schreiters Glasfenster für die Heiliggeistkirche begegnet. Gesucht wurde damals von den über die Kunst besorgten Bürgern Ruhe, Formung, Inhalt wie beim Besuch einer Bachkantate; wörtlich: „Der Mensch, gezeichnet von der Angst und vom Verlust des Lebenssinns, muss in der Kirche nicht mit zeitkritischen Bildern konfrontiert werden ... Er braucht nicht in der Kirche zu erfahren, was er längst weiß“. Wie man sieht, wurden die Wurzeln dieses Denkens im 19. Jahrhundert gelegt. Unter Rankes Verdikt fallen so auch die Meisterwerke der europäischen Malerei: „Wenn Michelangelo in seinem jüngsten Gerichte in der sixtinischen Kapelle den Bartholomäus malte, wie er in seinen Händen seine eigene Haut trägt und dem Heilande vorzeigt - welche Rohheit!“ Und warum die Empörung? Ganz einfach: „Der Gedanke der Kunst erliegt, wird mit zur Leiche, wenn eine Leiche dargestellt wird.“ Das dürfte dann einen guten Teil der traditionellen christlichen Kunst betreffen, nicht zuletzt etwa Mantegnas Christus. Die Lösung? „Die Bilder hinaus! Und die wunderschöne Kirche steht in ihrer ursprünglichen Herrlichkeit da. In eine Strafanstalt … passen diese blutigen Bilder, aber nicht in eine Kirche.“

Der nächste ebenso viel versprechende Abschnitt heißt: Religions-Teufeleien, unter welche er nicht zuletzt Kunstwerke fasst, „welche die Siege der Kirche über die Ketzer bildlich feiern“.

Daran schließt sich der Abschnitt an, welcher der „Vermengung des Christlichen mit dem Heidnischen“ gewidmet ist und sich den mythologischen Beigaben der Kunst widmet. Überall tauchen plötzlich heidnische Gottheiten in der Kunst auf und werden – was viel schlimmer sei – mit der deutschen Ideologie verbrämt: „Im Geist hör’ ich sie schon rufen: Vorwärts mit Minerva für König und Vaterland!“ Wilhelm Ranke wäre es natürlich lieber, das würde unter dem Zeichen des Kreuzes geschehen. „Woher rührt der Geschmack, welcher christliche und heidnische Zeichen unter einem Banner vereinigt? Unmittelbar aus Rom. In Rom ist die christliche Hülle sehr dünn, unter welchem das Heidentum hervorblicket … Das Christentum gewisser Künstler ist überhaupt nichts weiter, als eine Wolkenschicht über dem Olympos, aus welcher Madonna und Apollo, Io und der heilige Georg herabschauen.“ Statt dessen solle man doch lieber auf die alt-nieder- und oberdeutsche Kunst schauen, das beim Betrachter ein „Gefühl einer stiollen Sonntagsfeier“ erzeuge. Für alles andere aber gelte: „Das Heidnische für sich und das Christliche für sich! Nicht beides untereinander gemengt! Sonst leidet Beides in Geist und Wahrheit.“

Mit den nächsten Abschnitten nähert sich Ranke einem Zentrum seiner Erörterungen und einer zentralen Ursache seiner Verwerfungen: Das Nackte in der Kunst. Nun ist dieses gerade seit der Renaissance ein Indiz der Emanzipation der Künste und der Hinwendung zum Humanismus. Gerade an der Malerei Cranachs kann man das studieren. Vor Rankes Augen findet das aber keine Gnade. Aber nicht nur, dass dieselben Maler Nackte und Heilige malen, sie bringen sie auch noch ins selbe Bild. Ungebührlich vermengten die Maler Heiliges mit Wollust: „Sogar die Apostel und die Heiligen malte Michelangelo nackt, selbst in Kirchenbildern“! All das bilde „ein widerliches Erzeugnis ausschweifender Phantasie“. Mit den nächsten Abschnitten nähert sich Ranke einem Zentrum seiner Erörterungen und einer zentralen Ursache seiner Verwerfungen: Das Nackte in der Kunst. Nun ist dieses gerade seit der Renaissance ein Indiz der Emanzipation der Künste und der Hinwendung zum Humanismus. Gerade an der Malerei Cranachs kann man das studieren. Vor Rankes Augen findet das aber keine Gnade. Aber nicht nur, dass dieselben Maler Nackte und Heilige malen, sie bringen sie auch noch ins selbe Bild. Ungebührlich vermengten die Maler Heiliges mit Wollust: „Sogar die Apostel und die Heiligen malte Michelangelo nackt, selbst in Kirchenbildern“! All das bilde „ein widerliches Erzeugnis ausschweifender Phantasie“.

Das Alles führt Ranke zu dem Schluss: Das Nackte in der Kunst ist verwerflich! Und zwar nicht nur deshalb, weil es dem Bürger – der es doch in Wirklichkeit nur allzu gerne betrachtet - moralisch anstößig ist, sondern aus ganz anderen Gründen. Denn, so belehrt uns Ranke, das Nackte in der Kunst ist zunächst vor allem: „undeutsch, [denn] der Deutsche empfindet zu tief, als dass er Geschmack daran gewinnen könnte, sich auf dem gespannten Seile der Zweideutigkeit zu bewegen.“ Das Nackte ist auch „ein Ärgernis dem Volke“, wobei er meint: zum Schaden für das Volk. Und es ist schließlich „unmalerisch“, denn es ist „unbedeutend“ und „gewinnt Seele erst durch eine graziöse Hülle“. Selbst in der Laokoon-Gruppe sei die notwendige aber durch die Nacktheit unmögliche Symmetrie der Leiber „nur auf Kosten der Wahrheit erreicht, nämlich dadurch, dass die Leiber der Knaben, mit dem reiferen Ausdruck ihrer Köpfe verglichen, zu schmächtig sind … und die drei Leiber unnatürlich eng neben einander gestellt sind.“ Den Gipfel der Geschmacklosigkeit bilden aber die durchaus idealisch komponierten und nach Vorstellungen Schinkels von verschiedenen Bildhauern entworfenen Figuren der Berliner Schlossbrücke, die von Ranke als übelste Erscheinung verworfen werden.

Und woher kommt all das Übel? Von der Hinwendung deutscher Künstler nach Rom. Und hier wird Wilhelm Ranke nun wirklich unerträglich und ausfallend. So zeichneten die deutschen Künstler in Rom einen Engelknaben „dickschenkelig, stieräugig und trotzig, wie die römische Gassenbrut. Ein Christus am Kreuz, dessen Brustmuskeln eckig, wie bei einem römischen Sackträger, hervortreten.“ Das erscheint ihm unerträglich, denn „der Deutsche hat ein Ideal der Schönheit für sich und braucht es nicht aus Italien zu borgen … so lässt sich auch der eigenthümlich-deutsche Seelen-Ausdruck nur in deutschen Leibesgestalten darstellen“. Anstatt wie die deutschen Künstler in Rom ihre Modelle in den Gassen zu suchen, sollten die Künstler lieber ihre Modelle in deutschen Kirchen finden: „Schönheiten welche sich sonst nirgends zeigen, sind sicher in der Kirche zu treffen!“

Alles Nicht-Deutsche sei nur von Übel. Und so entwirft Ranke eine Geschichte des erwachenden deutschen National- und Kunst-Bewusstseins, beginnend mit den deutschen Aufstand Martin Luthers gegen Rom, dem sich Dürer und Cranach anschlossen.

Im Folgenden entwirft Ranke dann die wahre deutsche Kunst, deren Quellen 1. die Familie, 2. das Landleben, 3. die Landschaft, 4. die Geschichte und schließlich 5. die Religion seien. Das hat wenig mit Kunst und viel mit einem völkischen und nationalen Programm zu tun. Der Aufstand gegen das Wälsche als dem steten Feind des Deutschen ist der treibende Impuls. Wenn es nicht so fatale Folgen gehabt hätte, könnte man heute nur noch darüber lachen. Aber so bleibt einem das Lachen im Halse stecken.

Das Buch schließt mit folgenden Bemerkungen: Endlich muß auch das Nackte, Unsittliche, Geschmacklose, die Vermengung des Heidnischen mit dem Christlichen, das Blutige und Schreckliche (zum Beispiel der Kindermord von Bethlehem und die Martern der Heiligen) und alles das, was der Geschichte zuwiderläuft, alles das, was mit dem Zustande unserer Bildung nicht im Einklang steht, hinausgeworfen werden. Das so beschränkte Gebiet der christlichen Kunst, das gemeinschaftliche Gebiet aller Konfessionen ist immer noch unendlich groß. Die lichten Höhen und dunklen Gründe des Katholizismus sind fruchtbar genug für den Glauben, die Ebene des Protestantismus ist fruchtbar genug für die Empfindung, um der Kunst für alle Zeiten bedeutsame Stoffe zu gewähren."

„Die Verirrungen der christlichen Kunst“ sind aber mehr als eine Schrift gegen bestimmte Erscheinungsformen der bildenden Kunst in religiöser und bürgerlicher Perspektive; sie zeigt vielmehr, wie sehr nationalistisches Denken und religiöse Überlegungen in der Abwehr alles Fremden schon früh kooperieren konnten. Der Antijudaismus und der Antisemitismus spielen hier noch keine Rolle. Aber es wird der Boden dafür bereitet, im Nicht-Deutschen eine Gefährdung der Identität zu sehen. Dass sich dies mit bürgerlicher Moralisierung verbindet, ist sicher nicht zufällig.

- 1826: Dr. Fesslers Resultate seines Denkens und Erfahrens als Anhang zu seinen Rückblicken uf seine 70jährige Pilgerschaft

- 1855: Wilhelm Ranke "Die Verirrungen der christlichen Kunst"

- 1895: Rudolf Eucken "Die Grundbegriffe der Gegenwart, historisch und kritisch entwickelt"

- 1853: Richard Fischer: Über Protestantismus und Katholicismus in der Kunst

|

© Andreas Mertin 2006

|

Magazin für Theologie und Ästhetik 44/2006

https://www.theomag.de/44/am200b.htm

|

|

|

|